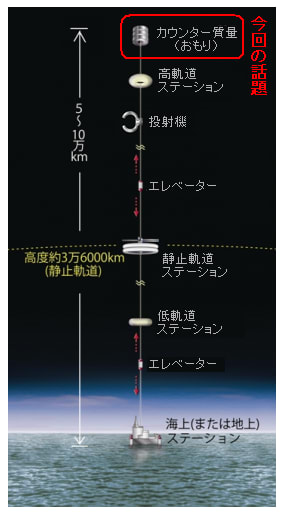

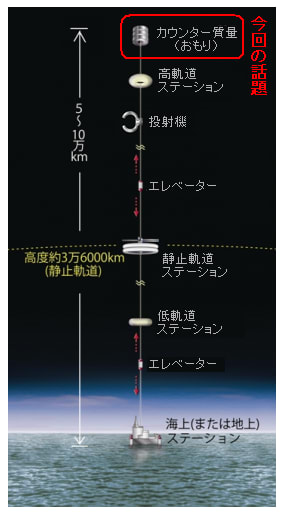

地上基部から軌道エレベーター(OEV)を昇り始め、ようやく終点まできました。最後はカウンター質量兼終点のステーションです。カウンター質量は「アンカー質量」「バランサー・マス(質量)」などとも呼ばれます。ようはOEV全体の重さのバランスをとるための、単なるおもりなんですが、実はめちゃくちゃ大事です。

これまで何度も解説してきたように、OEVは静止衛星を挟み、地球の重力と公転による遠心力により、上下に引っ張られる力が働いています。ですから基本原理としては、静止軌道を挟んだ上と下で重さが釣り合っていなければなりません(応用として少し重さのバランスを偏らせたモデルもありますが)。いわばOEVは、静止軌道という支点に立つやじろべえみたいなものです。

これまで何度も解説してきたように、OEVは静止衛星を挟み、地球の重力と公転による遠心力により、上下に引っ張られる力が働いています。ですから基本原理としては、静止軌道を挟んだ上と下で重さが釣り合っていなければなりません(応用として少し重さのバランスを偏らせたモデルもありますが)。いわばOEVは、静止軌道という支点に立つやじろべえみたいなものです。

全長をただ単純に伸ばすだけでOEVを造ることもできますが、そうしない場合に、静止軌道より下の部分の構造体とのバランスをとるためにカウンター質量が設置されます。つまり。。。

「カウンター質量+静止軌道からカウンター質量までのOEV構造体=静止軌道より下のOEV構造体すべて」

という重さの等式が成り立つように造られます。

カウンター質量はOEVの最大の弱点かも知れません。なぜなら、これを切り離したら全体のバランスが崩れ、ここから下の構造体すべてが地球に落下してしまうからです。一方カウンター質量の方も、反対側の宇宙空間へ浮遊していきますが、重さによってはちょっとした小惑星なみに大きいかも知れません。ほかの宇宙船や衛星などに衝突したら一大事です。

テロや武力攻撃によって地上への被害を最も大きくするなら、ここを狙うべきでしょうし、拠点防衛の最重点区は実はここだと思います。OEVは全体が構造上脆弱なものですが、静止軌道部がOEVの心臓部なら、カウンター質量はアキレス腱といえるでしょう。

これまた私の勝手な独創ですが、こうした緊急の質量変動への対処法としては、静止軌道部が力学的に独立しているので、このような事態を想定して、ここに自走式のカウンター質量を蓄積しておくのが望ましいと思います。必要に応じておもりを小出しにしてスライドさせ、バランスを保つわけです。

あるいはもっと大胆なやり方では、静止軌道ステーション自体が、自力で静止軌道からやや上昇した後にOEV本体と再接続し、それ自体がカウンター質量の役割を果たすことができるはずです。もっとも、その場合はコリオリと同様の力が働くでしょうから口で言うほど簡単ではないでしょうし、後で元に戻すの大変だと思いますが。

カウンター質量がおもりだけになるか、何らかのステーションとして機能するかは運用の仕方次第ですが、いちおう図解の最終回ですので、OEVの終着駅としても想定しました。

いうまでもなく、最大の遠心力が働くポイントであり、投射能力も大きくなります。かつて、パイオニアやボイジャーなど、地球外の知性へ向けたメッセージを積んだ探査機が太陽系を離れていきました。きっとここからは、こういった探査機などが送りだされるでしょうし、いつかは人間も未知の世界へ向けて旅立っていくのかも知れません。

軌道エレベーターを足がかりにして、私たちはより遠く、広い宇宙へ足を踏み出していくことになるのでしょう。

OEV図解はこれにて終了しますが、この「豆知識」のコーナーはこれからも続きます。どうぞよろしくお願いいたします。

これまで何度も解説してきたように、OEVは静止衛星を挟み、地球の重力と公転による遠心力により、上下に引っ張られる力が働いています。ですから基本原理としては、静止軌道を挟んだ上と下で重さが釣り合っていなければなりません(応用として少し重さのバランスを偏らせたモデルもありますが)。いわばOEVは、静止軌道という支点に立つやじろべえみたいなものです。

これまで何度も解説してきたように、OEVは静止衛星を挟み、地球の重力と公転による遠心力により、上下に引っ張られる力が働いています。ですから基本原理としては、静止軌道を挟んだ上と下で重さが釣り合っていなければなりません(応用として少し重さのバランスを偏らせたモデルもありますが)。いわばOEVは、静止軌道という支点に立つやじろべえみたいなものです。全長をただ単純に伸ばすだけでOEVを造ることもできますが、そうしない場合に、静止軌道より下の部分の構造体とのバランスをとるためにカウンター質量が設置されます。つまり。。。

「カウンター質量+静止軌道からカウンター質量までのOEV構造体=静止軌道より下のOEV構造体すべて」

という重さの等式が成り立つように造られます。

カウンター質量はOEVの最大の弱点かも知れません。なぜなら、これを切り離したら全体のバランスが崩れ、ここから下の構造体すべてが地球に落下してしまうからです。一方カウンター質量の方も、反対側の宇宙空間へ浮遊していきますが、重さによってはちょっとした小惑星なみに大きいかも知れません。ほかの宇宙船や衛星などに衝突したら一大事です。

テロや武力攻撃によって地上への被害を最も大きくするなら、ここを狙うべきでしょうし、拠点防衛の最重点区は実はここだと思います。OEVは全体が構造上脆弱なものですが、静止軌道部がOEVの心臓部なら、カウンター質量はアキレス腱といえるでしょう。

これまた私の勝手な独創ですが、こうした緊急の質量変動への対処法としては、静止軌道部が力学的に独立しているので、このような事態を想定して、ここに自走式のカウンター質量を蓄積しておくのが望ましいと思います。必要に応じておもりを小出しにしてスライドさせ、バランスを保つわけです。

あるいはもっと大胆なやり方では、静止軌道ステーション自体が、自力で静止軌道からやや上昇した後にOEV本体と再接続し、それ自体がカウンター質量の役割を果たすことができるはずです。もっとも、その場合はコリオリと同様の力が働くでしょうから口で言うほど簡単ではないでしょうし、後で元に戻すの大変だと思いますが。

カウンター質量がおもりだけになるか、何らかのステーションとして機能するかは運用の仕方次第ですが、いちおう図解の最終回ですので、OEVの終着駅としても想定しました。

いうまでもなく、最大の遠心力が働くポイントであり、投射能力も大きくなります。かつて、パイオニアやボイジャーなど、地球外の知性へ向けたメッセージを積んだ探査機が太陽系を離れていきました。きっとここからは、こういった探査機などが送りだされるでしょうし、いつかは人間も未知の世界へ向けて旅立っていくのかも知れません。

軌道エレベーターを足がかりにして、私たちはより遠く、広い宇宙へ足を踏み出していくことになるのでしょう。

OEV図解はこれにて終了しますが、この「豆知識」のコーナーはこれからも続きます。どうぞよろしくお願いいたします。

静止軌道より上の高度では、重力よりも遠心力=地球の反対方向へ外側へ飛び出そうとする力の方が大きくなります。このため、高軌道のステーションで人間が立とうとする場合は、外宇宙の方へ足を向け、頭上に地球を仰ぎ見ることになり、この状態は静止軌道より上のすべての場所に当てはまります。

静止軌道より上の高度では、重力よりも遠心力=地球の反対方向へ外側へ飛び出そうとする力の方が大きくなります。このため、高軌道のステーションで人間が立とうとする場合は、外宇宙の方へ足を向け、頭上に地球を仰ぎ見ることになり、この状態は静止軌道より上のすべての場所に当てはまります。

左の写真は、東京湾アクアラインの「海ほたる」です。海ほたるは東京湾の中央部に浮かぶ人工島で、アクアラインの海底トンネルと海上橋の結節点です。建設中は海底トンネルを掘るシールドマシンの発進基地だったものを、完成後はドライブインとして利用しています。

左の写真は、東京湾アクアラインの「海ほたる」です。海ほたるは東京湾の中央部に浮かぶ人工島で、アクアラインの海底トンネルと海上橋の結節点です。建設中は海底トンネルを掘るシールドマシンの発進基地だったものを、完成後はドライブインとして利用しています。 OEVが実現し、付帯施設が設置できるほどの規模になれば、低軌道部には人間が滞在可能なステーションが設けられると考えられています。

OEVが実現し、付帯施設が設置できるほどの規模になれば、低軌道部には人間が滞在可能なステーションが設けられると考えられています。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。