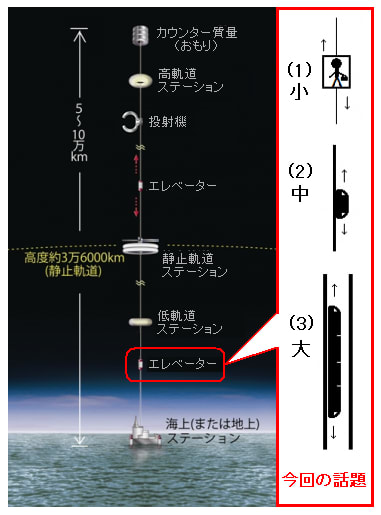

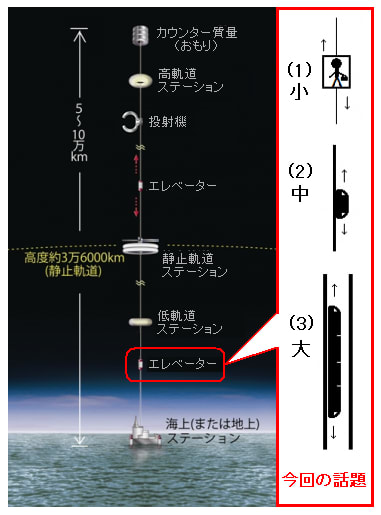

今回は、軌道エレベーター(OEV)について、OEVを上下する昇降機、つまりじっさいに人や物資を載せて動く部分についてです。

「軌道エレベーター早わかり」などでも説明しているように、地上から宇宙まで、1本の塔なり紐なりが伸びていて、それに沿って人や物資を運ぶ昇降機が動いているというのがOEVの基本構造です。

ただ、この巨大な塔の規模と、そこを上下するエレベーターには、実に色んなアイデアがあるんですね。きょうはこれを大まかに小・中・大に分けてみようと思います(ただし「エレベーター」とはいっても、デパートなどにあるゴンドラを吊り下げたケーブルを巻き上げて昇るようなものではなく、いずれも自力で上り下りする、いわゆる自走式エレベーターです。エネルギー供給は外部から行いますが)。

ただ、この巨大な塔の規模と、そこを上下するエレベーターには、実に色んなアイデアがあるんですね。きょうはこれを大まかに小・中・大に分けてみようと思います(ただし「エレベーター」とはいっても、デパートなどにあるゴンドラを吊り下げたケーブルを巻き上げて昇るようなものではなく、いずれも自力で上り下りする、いわゆる自走式エレベーターです。エネルギー供給は外部から行いますが)。

図を説明すると、(1)小:OEVの細いケーブルを昇降機が掴んで動く (2)中:もうちょい太くて頑丈なフレームにしがみついて動く (3)大:煙突やビルみたいに太くて、昇降機は内部を動く ──となっています。

当然大規模化するほど実現に時間と手間がかかるので、研究者の間でも、もっとも近いうちに実現するであろう(1)のモデルを前提に様々なシミュレーションを行ったり、(3)に導入できる発展的なアイデアを出したりと、好みが分かれるところです。別の言い方をすれば、(1)~(3)は、時代や発展度の区分とも言えるでしょう。

「専門書・論文レビュー」で紹介しているブラッドリー・C.エドワーズの著書では(1)を念頭においており、彼は(3)などは実現が先過ぎるとみなして扱っていません。一方、同コーナーのNASAのレポートなどは(2)から(3)にかけて言及しています。(2)や(3)の昇降システムはたびたび電車に例えられ、原理的にもリニアモーターカーを縦向きに使うものが多いです。

好みやOEVについて抱いているイメージが人よって異なり、「リニア設備を取り付けられるほど本体の素材は強くない」「リニアこそOEVの真髄」と、人気が二分しています。ただ、いま現在、宇宙エレベーター協会(JSEA)が技術開発や競技大会開催などに取り組んでいるクライマーは、(1)についてのものです。最初にできるのは(1)の形態でしょうし、(1)の技術は初期の建造手順にも重要な役割を果たす可能性があるからです。

強いて言えば、どのみち(1)から造らなくてはいけないであろうから、その後はおのずと(2)、(3)へ成長していくのではないかと思われます。大型化するほど規模の経済が働いてコストも安くなるでしょう。まずはトロッコ車を走らせて、やがて新幹線まで発達させるような感じでしょうか。

私自身はリニア派です。(1)のタイプは避けて通れないかも知れませんが、可及的速やかに運用を終え、次段階へ発展させなければいけないと考えています。それは(1)の運用能力や耐久性、安全性に疑問を感じているからで、安全係数次第では、専用作業員以外の有人使用を禁止すべきだとさえ思うのです。この点については、次回の豆知識でもう少し詳細に述べたいと思います。

次回は昇降機の動力についてでです。

「軌道エレベーター早わかり」などでも説明しているように、地上から宇宙まで、1本の塔なり紐なりが伸びていて、それに沿って人や物資を運ぶ昇降機が動いているというのがOEVの基本構造です。

ただ、この巨大な塔の規模と、そこを上下するエレベーターには、実に色んなアイデアがあるんですね。きょうはこれを大まかに小・中・大に分けてみようと思います(ただし「エレベーター」とはいっても、デパートなどにあるゴンドラを吊り下げたケーブルを巻き上げて昇るようなものではなく、いずれも自力で上り下りする、いわゆる自走式エレベーターです。エネルギー供給は外部から行いますが)。

ただ、この巨大な塔の規模と、そこを上下するエレベーターには、実に色んなアイデアがあるんですね。きょうはこれを大まかに小・中・大に分けてみようと思います(ただし「エレベーター」とはいっても、デパートなどにあるゴンドラを吊り下げたケーブルを巻き上げて昇るようなものではなく、いずれも自力で上り下りする、いわゆる自走式エレベーターです。エネルギー供給は外部から行いますが)。図を説明すると、(1)小:OEVの細いケーブルを昇降機が掴んで動く (2)中:もうちょい太くて頑丈なフレームにしがみついて動く (3)大:煙突やビルみたいに太くて、昇降機は内部を動く ──となっています。

当然大規模化するほど実現に時間と手間がかかるので、研究者の間でも、もっとも近いうちに実現するであろう(1)のモデルを前提に様々なシミュレーションを行ったり、(3)に導入できる発展的なアイデアを出したりと、好みが分かれるところです。別の言い方をすれば、(1)~(3)は、時代や発展度の区分とも言えるでしょう。

「専門書・論文レビュー」で紹介しているブラッドリー・C.エドワーズの著書では(1)を念頭においており、彼は(3)などは実現が先過ぎるとみなして扱っていません。一方、同コーナーのNASAのレポートなどは(2)から(3)にかけて言及しています。(2)や(3)の昇降システムはたびたび電車に例えられ、原理的にもリニアモーターカーを縦向きに使うものが多いです。

好みやOEVについて抱いているイメージが人よって異なり、「リニア設備を取り付けられるほど本体の素材は強くない」「リニアこそOEVの真髄」と、人気が二分しています。ただ、いま現在、宇宙エレベーター協会(JSEA)が技術開発や競技大会開催などに取り組んでいるクライマーは、(1)についてのものです。最初にできるのは(1)の形態でしょうし、(1)の技術は初期の建造手順にも重要な役割を果たす可能性があるからです。

強いて言えば、どのみち(1)から造らなくてはいけないであろうから、その後はおのずと(2)、(3)へ成長していくのではないかと思われます。大型化するほど規模の経済が働いてコストも安くなるでしょう。まずはトロッコ車を走らせて、やがて新幹線まで発達させるような感じでしょうか。

私自身はリニア派です。(1)のタイプは避けて通れないかも知れませんが、可及的速やかに運用を終え、次段階へ発展させなければいけないと考えています。それは(1)の運用能力や耐久性、安全性に疑問を感じているからで、安全係数次第では、専用作業員以外の有人使用を禁止すべきだとさえ思うのです。この点については、次回の豆知識でもう少し詳細に述べたいと思います。

次回は昇降機の動力についてでです。