きょうは軌道エレベーター(OEV)の立地、つまりOEVに乗って宇宙へ上がる場所を、地球上のどこに設けるかという点についてお話したいと思います。

「軌道エレベーター早わかり」でも説明していますが、OEVは赤道上空を周回する静止衛星からケーブルを吊り下ろして造るという構造上、地上との接点はおのずと赤道付近になります。

赤道直下が基本なわけで、陸上か海かは問われません(この点については次回説明します)。しかし赤道上ならどこでもいいというわけではなく、立地しやすい場所とそうでない場所が出てきます。火山の真上になんか造れるわけありませんよね。地域特有の地震の頻度や気象条件なども関係してきます。

地球の表面は海も陸もあってデコボコしていますし、それは表面だけではありません。地下にもいろんなモノが詰まっていて密度も異なります。さらにその下のマントル層がどの程度地上に迫ってきているかまで関係してきます。

地域によって地質条件や密度、地球の中心(正確には重心)からの距離などが均一でないということは、微妙な重力の差になって影響します。OEVは巨大な人工衛星ですから、この重力の偏りに引っ張られてしまうのです。このような重力異常地帯は世界中にあって、たとえば中南米の地下などが有名です。

OEVの立地はこれらの条件を考慮し、なるべく安定できる場所に決めなければいけません。昔からよく候補に挙がっているのがインド洋上で、重力的に安定していると言われています。インドの沖や東南アジア地域などを想定した研究やフィクションは多いようです。

「楽園の泉」でA・C・クラーク氏は、スリランカをモデルにした「タプロバニー島」という、赤道上の架空の島を登場させていますし、ソロモン諸島に設けたSFや、モルジブ諸島が好条件という指摘などもあります。

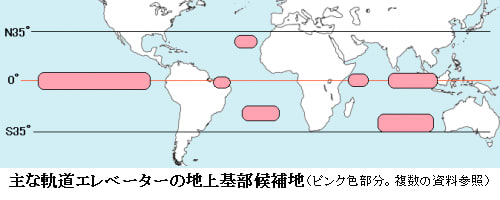

B.C.エドワーズ氏は赤道直下でなくても、緯度にして南北35度程度なら建造可能と主張していて、かなり広い範囲に数か所の候補地を想定しています。反面、高緯度に設定すれば、摂動によるOEV全体への影響などが大きくなるのではないかと思われます。

このほかに考慮すべきなのは、なんといっても政治的事情でしょう。どこかの国の領土や領海に造れば所有権の問題も出てくるので公海上の方が望ましいでしょうが、その場合でも国連海洋法条約には公海自由の原則というのがあり、加盟国が公海を継続的に占有することは原則認められず、いろんな条件が課せられたりします。

私自身の意見では、(1)OEVの揺動への対応や、緊急時の分離などが可能なように、基部が能動的に移動できるに越したことはない (2)極力政治的対立は極力避けるべき (3)事故などの際、落下物などの被害を最小限に抑えるためにも、周囲は海の方がいい─などの理由から、公海上の浮遊型人工島か、それが無理なら特区化した小島がいいんじゃないかなあと考えます。

いずれにしても、これだけの規模のものを造る場合は、国家間で合意形成が不可欠ですので、その点は調整がうまくいくことを祈るしかありません。

長くなりましたが、結論としては、OEVの立地は「なるべく赤道に近い、地質活動や重力が安定した場所で、政治的にモメない場所」が望ましいということですね。

「軌道エレベーター早わかり」でも説明していますが、OEVは赤道上空を周回する静止衛星からケーブルを吊り下ろして造るという構造上、地上との接点はおのずと赤道付近になります。

赤道直下が基本なわけで、陸上か海かは問われません(この点については次回説明します)。しかし赤道上ならどこでもいいというわけではなく、立地しやすい場所とそうでない場所が出てきます。火山の真上になんか造れるわけありませんよね。地域特有の地震の頻度や気象条件なども関係してきます。

地球の表面は海も陸もあってデコボコしていますし、それは表面だけではありません。地下にもいろんなモノが詰まっていて密度も異なります。さらにその下のマントル層がどの程度地上に迫ってきているかまで関係してきます。

地域によって地質条件や密度、地球の中心(正確には重心)からの距離などが均一でないということは、微妙な重力の差になって影響します。OEVは巨大な人工衛星ですから、この重力の偏りに引っ張られてしまうのです。このような重力異常地帯は世界中にあって、たとえば中南米の地下などが有名です。

OEVの立地はこれらの条件を考慮し、なるべく安定できる場所に決めなければいけません。昔からよく候補に挙がっているのがインド洋上で、重力的に安定していると言われています。インドの沖や東南アジア地域などを想定した研究やフィクションは多いようです。

「楽園の泉」でA・C・クラーク氏は、スリランカをモデルにした「タプロバニー島」という、赤道上の架空の島を登場させていますし、ソロモン諸島に設けたSFや、モルジブ諸島が好条件という指摘などもあります。

B.C.エドワーズ氏は赤道直下でなくても、緯度にして南北35度程度なら建造可能と主張していて、かなり広い範囲に数か所の候補地を想定しています。反面、高緯度に設定すれば、摂動によるOEV全体への影響などが大きくなるのではないかと思われます。

このほかに考慮すべきなのは、なんといっても政治的事情でしょう。どこかの国の領土や領海に造れば所有権の問題も出てくるので公海上の方が望ましいでしょうが、その場合でも国連海洋法条約には公海自由の原則というのがあり、加盟国が公海を継続的に占有することは原則認められず、いろんな条件が課せられたりします。

私自身の意見では、(1)OEVの揺動への対応や、緊急時の分離などが可能なように、基部が能動的に移動できるに越したことはない (2)極力政治的対立は極力避けるべき (3)事故などの際、落下物などの被害を最小限に抑えるためにも、周囲は海の方がいい─などの理由から、公海上の浮遊型人工島か、それが無理なら特区化した小島がいいんじゃないかなあと考えます。

いずれにしても、これだけの規模のものを造る場合は、国家間で合意形成が不可欠ですので、その点は調整がうまくいくことを祈るしかありません。

長くなりましたが、結論としては、OEVの立地は「なるべく赤道に近い、地質活動や重力が安定した場所で、政治的にモメない場所」が望ましいということですね。

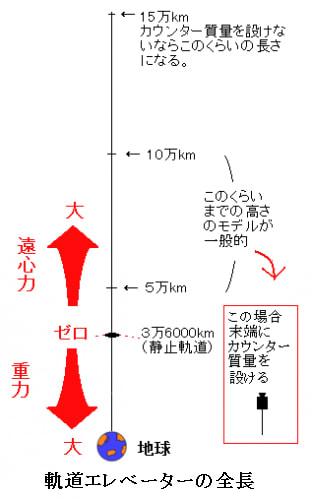

しかし科学的なモデルとして構想されたのは、19世紀になってからでした。月面のクレーターにも名を残す「ロケット工学の父」、ロシアのコンスタンティン・ツィオルコフスキー(右。ロシアの切手から抜粋)は1895年、地球の赤道上から宇宙へと伸び、静止軌道上で無重量状態になるという塔を発想しました。

しかし科学的なモデルとして構想されたのは、19世紀になってからでした。月面のクレーターにも名を残す「ロケット工学の父」、ロシアのコンスタンティン・ツィオルコフスキー(右。ロシアの切手から抜粋)は1895年、地球の赤道上から宇宙へと伸び、静止軌道上で無重量状態になるという塔を発想しました。 軌道エレベーターがSFの世界から脱して現実味を帯びる大きな契機となったのが、1991年、日本のNEC基礎研究所の飯島澄男氏によるカーボンナノチューブ(左)の発見であったことは先述の「早わかり」で示した通りです。

軌道エレベーターがSFの世界から脱して現実味を帯びる大きな契機となったのが、1991年、日本のNEC基礎研究所の飯島澄男氏によるカーボンナノチューブ(左)の発見であったことは先述の「早わかり」で示した通りです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。