毎日の日課として、パソコンを明け、受信メールを見てますが、今朝は友から鈴鹿市のお寺で「アイナシ」が咲いている。 そして4/14現在散り始めと言う。 私の「花写真館」に無い花(ここでは ”新種” という)の情報をしばしばくれるが、これもその一環。 ”新種”ならば何も考えることはなし、直ちにカメラを持って我が家を飛び出した次第。 2015.04.16(木)午前10時撮影

「府南寺(ふなんじ)」 真言宗御室派 泰平山

鈴鹿市国府町2548 入山、駐車:無料

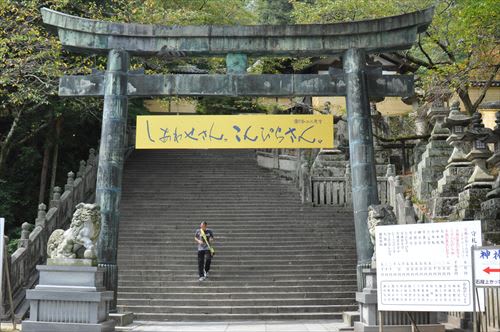

「南門」

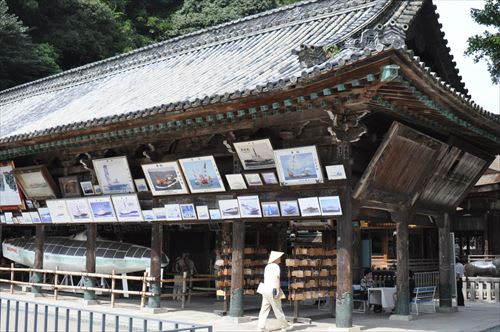

「本堂」

当寺は聖徳太子の創建とされ、その後平安時代初期、真言宗に改宗したと伝えられ、御室派仁和寺の末寺で準別格本山の称を与えられている。

縁起によると、この地には泰平山無量寿寺と補陀落山府南寺とがあったが、天正年間(1573年 - 1592年)の兵火により、国府の南部観音山にあった府南寺が焼失したため、兵火を免れた無量寿寺と合併し、泰平山府南寺としたとあり今日に至っている。

「梵鐘」

「国府千手観世音菩薩」

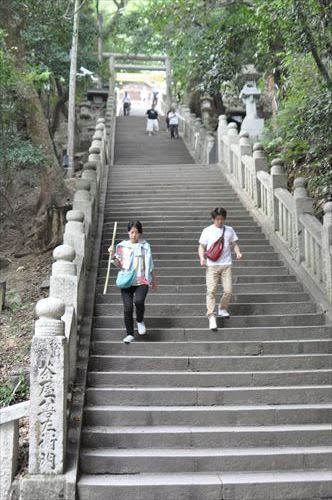

「東門」

寺の東門の外、駐車場の端に植えられていますが、ここも寺の境内のようです。

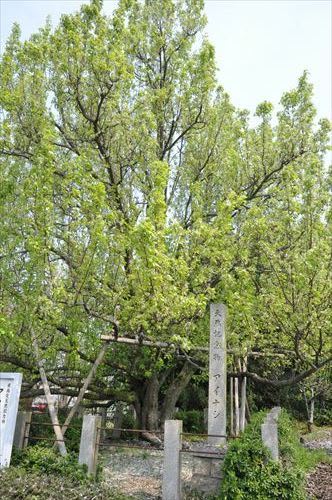

カンバンによれば・・・(一部編集)

アイナシは自生種(イヌナシ)と栽培種との間に生まれた自然交配種で、その果実はほとんど発芽育成しないので植物学上、非常に珍しく貴重なものとなっている。 この樹は、わが国で二番目に発見された(昭和46年)もので、現在他には発見されていない。 (中略) 当寺のアイナシは江戸時代すでに大樹であったとつたえられているが、明治の中ごろ伐採されて、現在では根本から五本の”ひこ生え”が育ったもの。 県指定天然記念物。

ちなみに、発見されたアイナシの一番目は、私が卒業した四日市の山手中学校のすぐ前にあり、これは国の天然記念物となっており、私はその中学の科学部に入っていたので、先生の指導で、夏休みに草刈をしたことがあり、前からブログの一頁をと考えていたが、果たせず、ついに先を越されました。

花はほとんど散り尽くし、残っていた一枝です。

友のお蔭で、私の「花写真鑑」は、めでたく”新種”がまた一つ増えて、1097種類となりました。