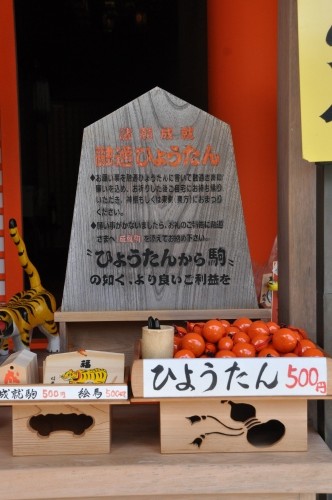

癌が封じ込められた訳ではないが、お礼参りと称して、ここの所毎年春に訪れている。昔の人は神仏に縋って、大病を治したり、大願成就したりしているので、それならばと我が家もここにお願いに来ているのだ。 2013.03.23(土)曇 訪問撮影

ただ少し気になるのは、祈祷料が¥3000から¥30000まで段階的にあり、その違いが良く解らないのである。しかし、その辺りは深く考えず、日頃は殆ど信仰心のない私であるが、この時ばかりは(一応)真剣そうに手を合わせるのであった。

「大安寺」

高野山真言宗

奈良市大安寺2-18-1

本堂拝観料通常無料、特別公開時は¥500 駐車無料

九時半ごろに寺に到着したが、既に十名程への祈祷が始まっていた。十五分位待ったであろうか、他の二名と一緒に祈祷を受けた。ここは鐘や鈴の他、連続的に折り曲げた本の様なものや、太鼓まで使い丁寧(?)にやってくれる。

その本で両の肩を軽く叩かれ、目の前で強弱をうまくリズムに合わせた太鼓は腹に響くので、さもよく効くように感じるのは不思議なものだ。これで、ガンが封じ込まれるのなら安いものではあるが・・・。

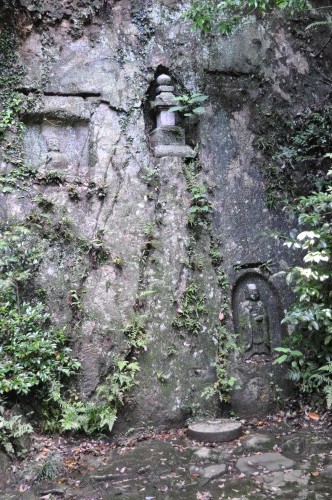

この寺には、木造十一面観音立像、馬頭観音立像など国の重要文化財が保存されており、その一部がこの月末まで特別公開されており、下の堂で見る事が出来た。馬頭観音像などを見て来たが生憎写真は撮らせてもらえなかった。(しかし、これ¥500は超高価?)

馬頭観音は馬の頭の像を予想していたが、美しく穏やかな顔をした観音さんであった。名前の由来が書かれていたが、正確にはわからないようであった。馬の頭なら珍しいから、ネット上で写真を借りようかと思ったが、普通の観音さんであったので、止めることにした。

さくらはまだ開花したばかり、見頃は少し先のようだ。

「ツバキ」は今始まったばかりのものと、既に後半に入ったものとがあり。

この後は、奈良まで来たついでにと、車は北西に進路をとり、奈良県の北西の端、生駒市の方へ向った。この西北部の古寺を数カ所尋ねることにした。

花が咲き始めたことにより、当ブログのネタが出来安くなって来たので、暫くは連日発行となるやも知れませんので、暇があったら見てやって戴ければ有難いです。