2013.05.26(日)、五月にしてはかなり暑いが、梅雨入り前の好天の一日を、高校時代の親友と二人で、東海道の桑名宿を実際に歩き、旧跡を訪ね昔をしのんでいる。

今回はその3回目で、旅人が七里の渡しで船を降りて、歩き始めて300m位の所にある神社を先ず訪問したのである。

「春日神社」 正式には「桑名宗社」と言う。

桑名市本町46

拝観自由。

下は珍しい「青銅製」で、1667年に、桑名の鋳物師が造ったもので、「勢州(せしゅう)桑名に過ぎたるものは、銅の鳥居に二朱女郎」と言われ、桑名の名物であったとか。

三重県人は優柔不断なところがあるが、やさしく、おもてなしがやわらかであると思っているが、当時の女性もやっぱりそうだったかと・・・・。

銅の鳥居の袂に、壊れて痛々しい感じであるが、「志るべい志」と書かれた石柱がある。この左の面には「たずぬるかた」、右の面には「おしゆるかた」と書かれている。

これは、左側に尋ねる人の特徴などを書いた紙を張り付けておくと、それを読み知った人が居場所などを書いた紙を右側に張り付けてくれると言う。

この話、私は知らなかったが、「数か月前にNHKの時代劇でやっていた」と友が教えてくれた。当時としては、こんな方法が重要な人探しの実態であったのかもしれない。

桑名宗社(くわなそうじゃ)は、桑名神社(三崎大明神)と中臣神社(春日大明神)の両社から成り、桑名の総鎮守社として篤く崇敬されている。正式名称の桑名宗社より、「春日神社」、「春日さん」の通称がより多く用いられ、親しまれている。また、7月末の石採御神事は天下の奇祭としても有名である。

ここからスタートした、石取祭については、下記を参考にされたし。

http://mokunenblog.jugem.jp/?day=20080804

「歴史を語る公園」

「日本橋」から始まる、東海道を模した公園である。

桑名は、東海道四十二番目の宿駅であり、桑名藩の城下町であり、また、木曽三川の河川交通、伊勢湾の海上交通を担う港町でもありました。その上、桑名は、熱田宮宿に次いで、東海道中第二位の宿数を誇り、一の鳥居を擁する伊勢路の玄関口として賑わいをみせていました。このような史実に着目し、江戸の日本橋から京都の三条大橋に至る東海道五十三次をモチーフにして造られたのがこの公園です。道中をイメージした道標や案内板などが設置されています

暫く進むと富士山が見え、そこは「原宿」だから右は「沼津」左は「吉原」と書いてある。

「石取会館」

桑名市京町16 入場無料

石取祭を紹介している施設です。館内展示の漆仕上げの祭車は、江戸時代末期の作で、当時の技術の粋を集めたものです。彫刻は、幕末期の桑名彫刻の一端を担った野々垣兵助により施された総牡丹彫りです。永年諸戸家が所有、保存していたものを、平成元年12月に寄贈を受け、漆塗装、天幕等の補修を行い、当時のままに修復しました。当館では、ビデオなどで祭の時期以外でも”日本一やかましい祭り”を体感することができます。市内40数台の石取祭車は、各町毎の石取庫に大切に収められています

「ゴンゴンキチキチ、ゴンチキチ・・・・・」と耳の奥に響く石取祭の囃子が町内に響く。太鼓と鉦を打ち鳴らし約40台の山車が町内を練り歩くその山車がここに一台展示されている。

「石取祭」については、過去にブログを出してますので、よろしければご覧下さい。なお、コマーシャルが出る事をお許し下さい。

石取祭のブログ http://mokunenblog.jugem.jp/?day=20080804

「ゴンゴンキチキチ、ゴンチキチ・・・・・」をこの防音完璧な部屋で体験が出来る。

さて、本来の東海道に出ると・・・

「左は江戸」「右は京」と記した道標。指す”指”が彫られているとは、泣けるではないか!。我々は「京」に向う。(「桑名市博物館前の道路)

「毘沙門堂」

慶長年間の町割りの頃に福王山(三重県菰野町)に移されたが、再びここに戻されたとある。道標は東海道桑名市の最南端の「安永」の町屋川堤防まで続く。

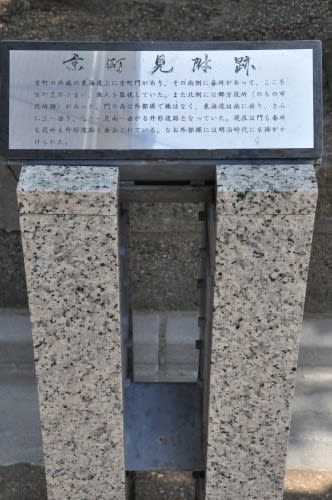

「京町見附跡」

「見附」とは、街道の分岐点など交通の要所に置かれた見張り所。今は地名としても各地にそのまま残されている。

この後”後期野次喜多コンビ”は幾つもの道草をしながら、さらに東海道を下るのであった。

<< 続く >>