高校時代の友達から、”畑でいっぷくのコーヒーを飲むテーブルとイス”の作成依頼があり、久々に工房に機械の雑音が響いた。 フランクで思いやりの深い友らしく、外観のデザインは極めてユニークなものであったが、残念ながら私には友の要望に応える芸術的センスも作製技術もなく、ありきたりのものになってしまった。

① テーブル 奥行445×幅80×高さ800

素材は2*4材(ツーバイフォー)、38×89×3600を使用。 これは北米産の所謂”ベーマツ”と言われる木であり、一応「松」ではあるが、成長が早くそれだけに、耐久性は落ちるもので一般には住宅の壁の内部に使用する材木であり、今回のように屋外で使用する素材では無いかも知れません。

しかし、安価である上に柔らかくて、とても加工がしやすいので、私の木工作品の大部分はこの木を使っています。 その耐久性をあげるべく、塗装を塗り重ね(3回)をすると共に、出来れば年一回のペンキ塗りで、少々は長持ちさせることも出来ると依頼者に伝えたのでした。

雨水が溜まりやすい穴や窪み、隙間には、木工パテを埋め込みましたが、木は痩せてくるので、その結果隙間が出来、水の侵入を許すことになるので、気休めでしか無いかも知れません。

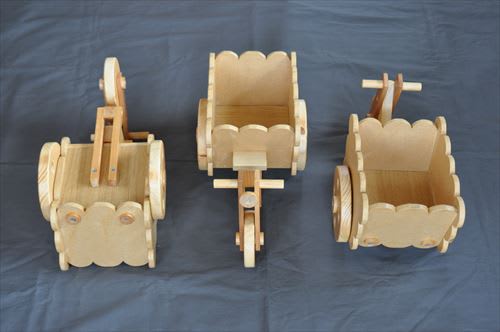

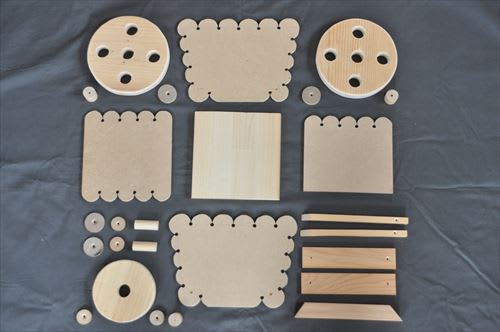

② イス A 座面400×400×高さ470、全高900

背もたれの部分は、在庫の杉板 厚30×幅300×長さ1800を切って使用し、他は有り合わせの材木を使ったが、座面などは2×4材の19×89×1800を購入して製作しました。

③ イス B 座面400×400×高さ670、全高1100

素材は前記と同じ。 座面を一段と高くして、足乗せ台を付けるという、依頼者の要望に従った。

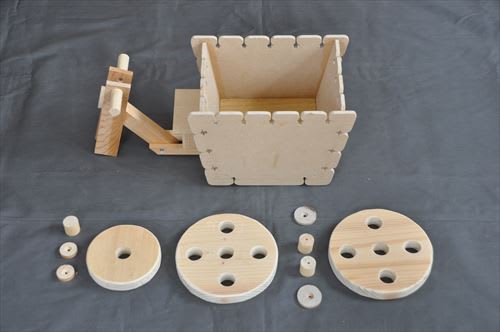

今回の作業の中でのクライマックス、最も楽しく設計をし、製作に励んだ部分は、イスの背もたれ 部分です。 実物は何度も触り見ていますが、書くのは初めての経験であり、依頼者の考案デザインではありますが、存分に楽しんだ作品となりました。

良く見て頂ければ分かることなので、詳細は割愛しますが、細かい部分に少し工夫を加えております。 背もたれに突起があると、もたれた時に”痛い”のではないかと言いましたら、出っ張ってる方が良いと言うので、二重の出っ張りになりました。 柔らかいゴムにする手もあったが、黒はいかん、ピンクなら良いと言うが、そんなゴムは無く・・・・。

そして、2015.07.11(土)、私の車に乗せて、依頼者の畑に向かい、もう一人の友も呼んで、三人で写真を撮るための、仮置きをしたのでありました。

依頼者の許可を得て、写真を掲載します。

畑には間もなく食べられる「トウモロコシ」などが実っており、「キュウリ」と「カボチャ」をお土産に戴いたのでありました。 考えて見ると、私の「花写真鑑」に「トウモロコシ」は未登録(いわば”新種”)なので早速登録(No1161の見込み)をすることにしました。

斑入りの「サトイモ」?。

更には、美味しい「トマトソースの蟹、海老入りスパゲッティー」まで御馳走になり、帰路についたのでありました。