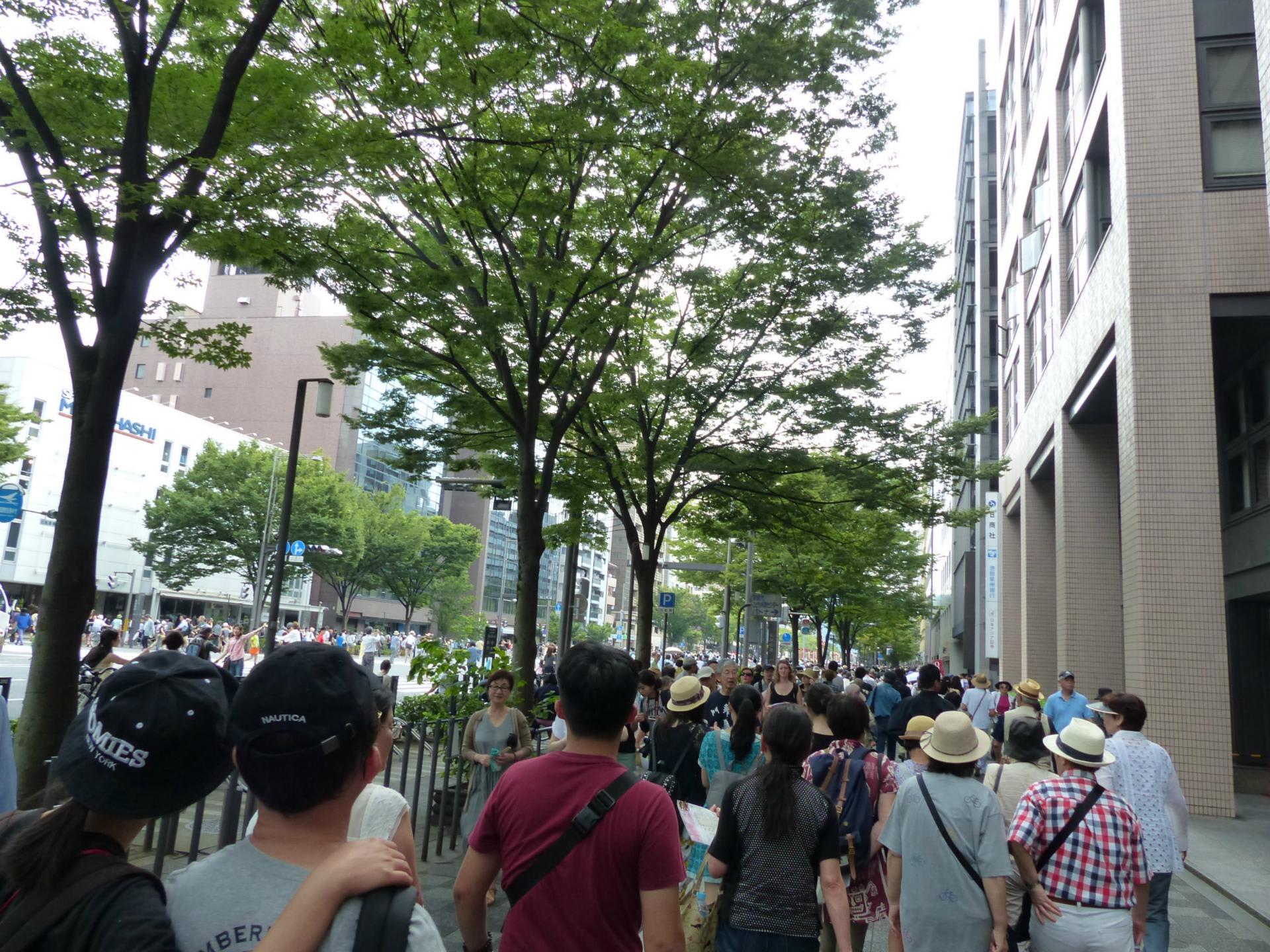

昨日、御池通りで時代祭を見てきました。時代祭は、平安神宮の創建と平安遷都1100年祭を奉祝する行事として、明治28年に始まったお祭です。明治維新によって衰退した京都の町おこし事業の集大成で、明治維新時代から延暦時代へと過去をさかのぼる順序で行進されます。

行列は、市民組織によって運営されており、当初は人員500名の規模でしたが、現在は、総勢で約2000名(全長2キロ)もの人々が参加する一大行列となっています。今年で110回目の開催です。

行列は、市民組織によって運営されており、当初は人員500名の規模でしたが、現在は、総勢で約2000名(全長2キロ)もの人々が参加する一大行列となっています。今年で110回目の開催です。

祭事は、平安神宮で10月15日から始まります。22日当日は、朝からさまざまな儀式があり、午前9時には平安神宮から京都御所へ神幸列が出発します。そして正午に行列が、京都御所を出発して平安神宮まで、4.5キロの道のりを歩きます。昨日のぶろぐで行列の先頭をご紹介しました。

続いて、明治維新時代です。さっそうと錦の御旗を掲げ、勇ましく笛を吹き鳴らし山国隊(維新勤王隊)が進みます。(動画:前ぶろぐにて)

以下、西郷隆盛や坂本竜馬など歴史的に著名な人物か続きます。長い裾の束帯姿は近衛忠煕(このえただひろ)・・・公武合体派として活動した幕末の公卿です。篤姫が徳川家に嫁いだ際には忠煕の養女として嫁いでいます。明治天皇と共にほとんどの公家が東京へ移る中、天皇の度重なる要請にも従わず、明治11年まで京都を離れなかった方だそうです。

徳川幕府は大礼や年始等の際には必ず城使を上洛させていました。城使には親藩あるいは譜代の諸候が選ばれていたそうです。行列の先頭をゆく長持、槍持、傘持、挟箱(はさみばこ)持のユーモラスな掛声や動作は当時の行列のありさまを再現しています。(動画あり)

ずらーーーっと並んだ大名行列!過去に、京都御所、神宮道、平安神宮前で見たことはありますが、御池で行列を見るのは迫力があります。昔だったら、庶民は、土下座してお出迎えだったのかなぁ m(_ _)m

続いて、江戸時代の婦人列です。和宮(孝明天皇の妹)、中村内蔵助の妻(今でいうセレブ妻?)・・・

吉野太夫(売れっ子名妓)、出雲の阿国(歌舞伎の創始者)・・・阿国さんは、以前は巫女装束だったのが、昨年衣装が華やかに新調され、なんとなーく凛々しい感じになりました。歩き方も宝塚の男役っぽい感じ(^^;)

続いて牛車です。あれ?平安時代?と思われるかもしれませんが、実は豊公参朝列です。当時は、朝廷から位をもらうのがステータスだったし、頑張ってたんでしょうね~。(^m^)牛車の後には、控えの牛(スペア)も続きます。

千成瓢箪が目印、羽柴秀吉(豊臣秀吉)、織田信長・・・信長さんって兜かぶってるイメージないですよね。

↓信長さんより目立ってる兜をかぶってるのは、滝川一益(信長の重臣)、続いて室町時代の足利将軍(特に誰?って事ではないようです。ちなみに足利氏の将軍は歴代15人いるといわれています)室町時代は武士は烏帽子をかぶっています。なお、時代祭がはじまった明治時代には、足利尊氏を天皇に背いた逆賊とみなす風潮が強く、室町時代の行列が加わったのは2007年からです。

室町時代、京の町衆によって盛んに行われた「風流踊り」もあります。この踊りが全国に伝わりさまざまな芸能を生み出したといわれています。

動画を撮ってきました。衣装もとても華やかです。

途中踊りもありますが、目の前では見れませんでした。昨年は平安神宮前で動画を撮っています。【昨年の動画】

まだまだ続きます。次のぶろぐにて。

時代祭 http://www.kyokanko.or.jp/jidai/

昨年は大雨洪水警報のため、蟷螂山のカマキリがのっていませんでしたが、今年は小雨の中でも、カマキリが元気に乗っていました。また。

昨年は大雨洪水警報のため、蟷螂山のカマキリがのっていませんでしたが、今年は小雨の中でも、カマキリが元気に乗っていました。また。

この時、私の脳裏には

この時、私の脳裏には

行列は、市民組織によって運営されており、当初は人員500名の規模でしたが、現在は、総勢で約2000名(全長2キロ)もの人々が参加する一大行列となっています。今年で110回目の開催です。

行列は、市民組織によって運営されており、当初は人員500名の規模でしたが、現在は、総勢で約2000名(全長2キロ)もの人々が参加する一大行列となっています。今年で110回目の開催です。