”Margarita y Azucena”by Mariana Baraj

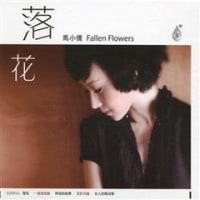

長い髪の美女が眼光鋭くこちらを見つめているジャケ写真が印象的です。どこぞの寺院の阿修羅像とか、あるいは私みたいな外れ者は学生時代、クラスの生真面目な女子に「その態度は不真面目だと思います」とかホームルームで糾弾された記憶など蘇ったりいたします。

これ、アルゼンチンのフォルクローレ界で非常に創造的な活動を行っている女性パーカッション奏者&歌手のMariana Baraj女史、2007年度の作品です。

このアルバムが三作目になるのかな?もともとがジャズマンの父を持つ彼女、そこからの影響もあるんでしょうか、前作までは伝統的なフォルクローレとフリー・ジャズを混交させた攻撃的な作品を世に問い、世間を騒がせたんだそうですが、私はこのアルバムが初対面なんで、その時代は知らず。このアルバムは、彼女が次のステージに突入した姿を捉えたものといえましょうか。

取り上げられる楽曲もチリやボリビア、キューバといった南米地域にとどまらず、ケニアやアルメニアといった汎第三世界に視線の行きとどいたものとなっています。 サウンドのほうも、彼女の本職(?)であるパーカッションは当然、パワフルに打ち鳴らされ、親指ピアノやマリンバなどのアフリカ色濃厚な楽器が舞台正面に持ち出され、変則ビートに乗って歪んだシンセの音がのた打ち回る、きわめて刺激的な音作り。

やっぱり阿修羅像かなあ、とジャケの彼女の顔を見直してしまうんですが、でもその歌声は、落ち着いてよく聴けばやはり良いところのお嬢さんが戦闘態勢に入る、みたいな、ちょいと無理した高揚も感じられると言いますか、底の方には清純なインテリ女性の、あくまで知的な血の騒ぎが透けて見える瞬間もある。

やはりこういう前衛もの、頭で作った生硬な音楽、といった側面があることは否めませんて。でも、このような作品は彼女が、あるいはシーン全体が今後、盛り上がって行くための一里塚として、やはり必要なものでしょう。

それにしても、先に取り上げましたトノレク・フォルクとか、南米ではこの種のアバンギャルド・フォルクローレのシーンが存在し、深く静かに盛り上がっている、と考えていいんですかね。こいつは面白そうだと期待していいんだろうか。

いずれにせよそれらの音楽、ひところ流行った”パリ発ワールドミュージック”みたいに”先進国”の商売人の手が入ったものでなし、かといって北アフリカはマグレブのレッガーダみたいに路上の楽師がゼニ欲しさにドサクサで作り上げてしまったものでもなし。

その土地の、結構インテリの若者たちが、それなりの理想を持って作り上げていっているものというあたりに1960年代っぽい青臭い輝きを感じてしまって、なんだか私なんかの年代の者は、眩しさに思わず照れ笑いなどしてしまったりするのですが。

いや、茶化しているのではない、老兵にもいろいろ、長い人生を振り返ってかみ締めるべき苦味もあれば感傷もあると言う、まあこちらだけのお話です。