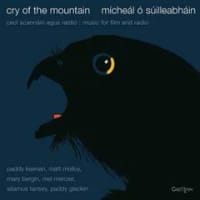

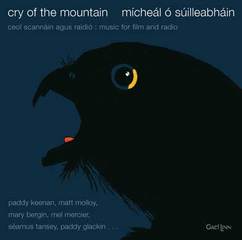

”Cry of the Mountain”by Micheal O' Suilleabhain

ジャケの、夜闇をバックに目を見開く野鳥のイラストを見ていたら、「山のフールス」なんて数奇話を思い出してしまったのだった。

あれは誰か作家の思い出話だったかなあ、例の「カラスなぜ鳴くの カラスは山に」って童謡、あの二番の歌詞、「山の古巣に来てみてごらん」の意味を彼は誤解して聞き違え、「山のフールスに」と思い込んだというのだ。

山のフールス。そこは、人知の及ばぬ深山幽谷にあり、様々な獣や妖怪のたぐいが跳梁跋扈する魔境である。

彼の想像の中で、山のフールスとはそのような不気味な場所であり、「気味の悪い歌だなあ」と震え上がったというのだが、うん、良い話じゃないか。

で、このアルバム、アイルランドのトラッド界の要人の一人、Micheal O' Suilleabhain が1981年にリリースしたアルバムのCD化である。実に山のフールス的な驚異に満ちた良作と思う。

80年代の当方はヨーロッパの音楽といえばプログレばかり聴いていてトラッドとの関わりは全くなく、状況がよくわかっていないのだが、当時、アイルランドのトラッド界は創造の雰囲気が高まっていたのだろうか。

そもそもこのアルバムは、音楽作品として世に出す前に、何かの映像につけられるものとして作られたものらしいが、そのある意味の気楽さが逆に音楽的な冒険を試みる姿勢をこの盤にもたらした、なんてこともあるのではないか。

ともかく、随所で使われているアフリカの親指ピアノなどを例にとっても、アイリッシュのイメージを壊すことなく音楽の世界拡大に大いに寄与しており、これには舌を巻く。こいつらの発想、この時点でもうワールドミュージック状態に手が届いていたんだ。

盤のあちこちにそのような創造的雰囲気はみなぎっており、明るく力強い感性に裏打ちされた音が弾む。バンドっぽい音ではなく、室内楽的セッションに終始するのだが、トラッドの楽しさがいっぱいで、何やら嬉しくなってくる山のフールスなのだった。

(このアルバムの音は、You-tubeには見当たらないようで。しょうがないから、 Micheal O' Suilleabhain の比較的最近の仕事でもご覧ください↓)