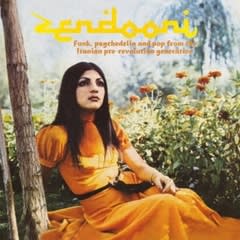

”Funk,Psychedelia and Pop from the Iranian Pre-Revolution Generation”

1970年代、革命前のイランで民衆に愛され、巷間に流布していた音楽の中から、とりわけサイケでファンクな色彩を放っていた作品が、アナログ盤やらカセットからピックアップされ、ここに登場した。

一聴、当時のイランには世界各國から様々な文化が流入し、またイランの民衆も、それをたくましい胃袋で受け入れ、消化し、それらの影響下にカラフルな音楽文化を展開させていたことが理解できる。

我々の感覚では70年代というより60年代末みたいに感じられる”サイケ”の芳香があちこちに漂い、怪しげな花を咲かせている。イスラム伝統文化と奇矯なサイケの試みとの出会い頭の混交。なんともファンキーな。

聞いていると、なにやら失われてしまった夢の王国の音楽サンプル集が、どこでもない時間の中にぶら下がっている、かみたいに思えてきて、何やら哀しい。これらの音楽はもう、かの国からは失われてしまったのだ。