つくづく思うことが在る

敗戦の時JHQが日本の文化をいろいろと壊して規制したが、その時「着物を着てはいけない」という条例がなかったことよかったと思う

「日本語を使わせない、すべて英語にする」といって必須で中学からは必ず英語の教育がなされた

その時「日本語を残したい」と命を懸けて戦った言語学者のおかげで、私達は日本語を使っていいようになったのだが、それでも使っていい単語と使えない単語が厳しく規制された

日本史は改竄され神話を教えることは禁止された

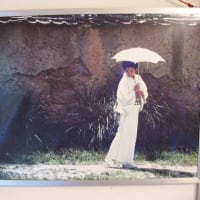

そんな中で着物を着ることは許されていて、着物を着てお稽古する茶道や日本舞踊、仕舞、琴三味線、長唄などは残ったが、其れより洋楽やバレエ、ダンスなどのレッスンに進む人の方が増えた

みんな豊かなアメリカ人の暮らしぶりやモノの豊富さにあこがれたのだと思う

街の中の、自然がいっぱいのいい場所には進駐軍の家族が大勢住んでいて、そこに縁あっていけばバターや砂糖、チョコレート、ビスケットなどが豊富にあった

また洗濯物を棹に干すのではなく、広げて紐にかけ洗濯ばさみで挟んでいくという干し方に、主婦たちはすぐ真似して、「棹えーさお」と売り歩いていたおじさんたちの仕事はなくなった

無くなった仕事は多い

茶碗が割れた金つぎしてもらおう、お椀が欠けた塗り替えしてもらおう、傘の柄が折れた、継いでもらおう、ザルに穴があいた編み継してもらおう、鍋に穴が開いたー-

そういう作業を家の前や縁側でやってくれるので、子供たちは一心に見つめて、モノを大事にする生活の基盤を身に付けた

しかし戦勝国はそうはさせない、石油製品で日常の什器は大量に生産され、消費するように仕向けて、国中にごみを増やし自然との共存共栄で文化をはぐくんできた日本人の生活を一気に変えてしまった

石油製品を使うことは戦勝国を富栄えさすことでもあった

きものもここへきておかしくなっている、石油繊維の物が多くなり養蚕で潤った日本の絹文化は風前の灯火

そして80年近い月日が流れて来たら、その前の日本人の多くの文化が抜け落ちてしまっている

文化のない国、神話のない国は国がつぶれるという諺があるが、正しく今の日本がそういう形になっている

日本を愛する人達に国を動かしてもらいたい

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます