仮設住宅の建設の遅れについて・・・

東日本大震災の被災地の仮設住宅建設が遅れていることについて「しんぶん赤旗」に連載があった・・・

遅れる仮設住宅①

大手主導に弊害も

東日本大震災の被災地では、今なお8万人を超える人が不自由な避難生活を強いられています。被災者の生活再建が急がれる中、仮設住宅の建設が遅れるなど、国や県の対応は不十分です。住宅確保の現状と課題について考えてみます。

(矢守一英記者)

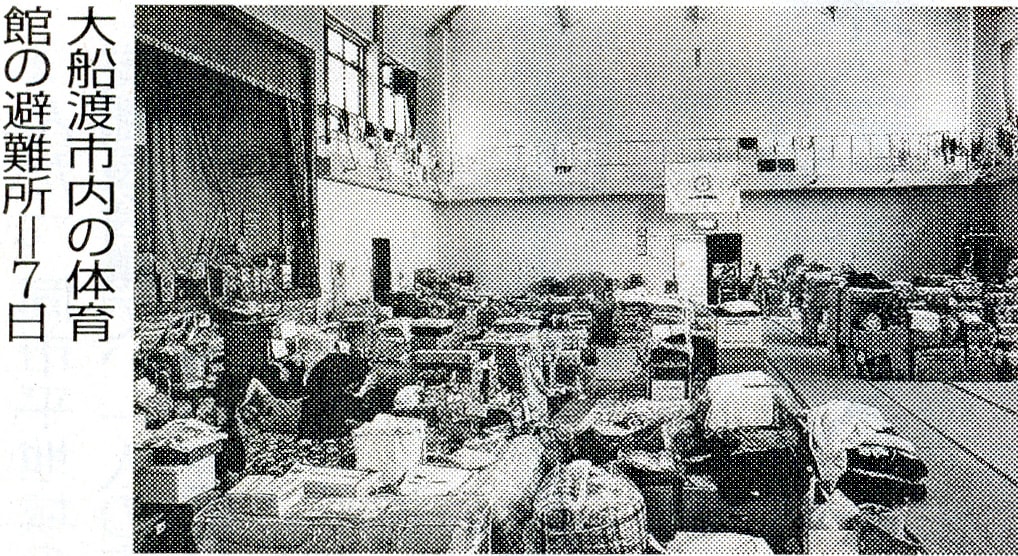

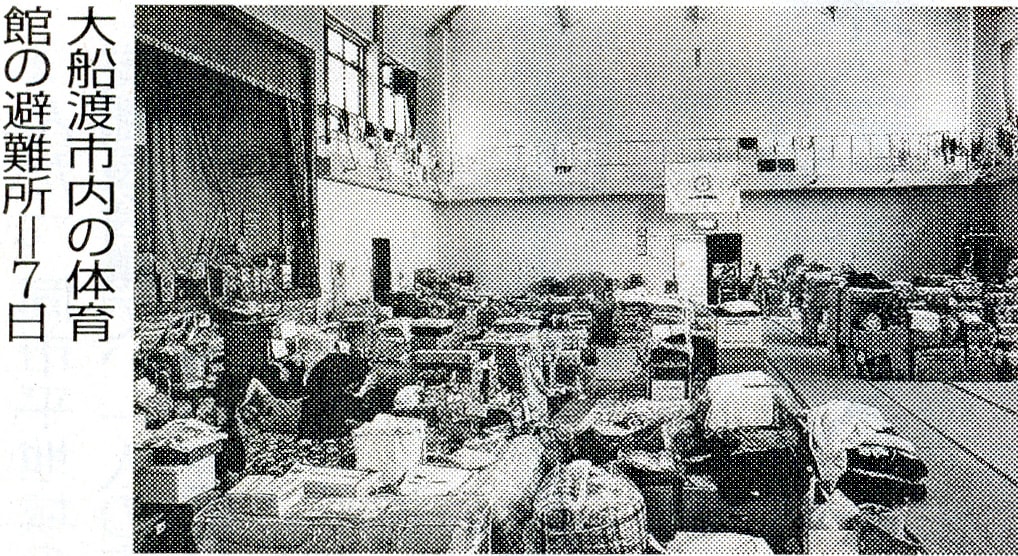

岩手県大船渡市市民文化会館の避難所。今も150人が生活しています。

菅野耐子さん(64)は、隣接する陸前高田市で一時避難中に巨大津波に巻き込まれ、顔面などに重傷を負いながら救出されました。美容師をしていましたが、すべての財産を失い、残ったのは自宅のローンだけ。今は先のことを考える余裕がないといいます。「夜中に周りの音が気になり、熟睡できた日は1日もありません。薬に頼ることもあります」と訴えます。地元の仮設住宅への入居を希望していますが、通知はまだ届いていません。

ある40歳代の女性は、「ほっとできる空間がほしい」といいます。介護してきた母親を震災後亡くしました。水につかりながら不自由な母親と逃げたときの体験が突然脳裏によみがえってくるといいます。市が借り上げる民間アパートヘの入居を求めています。できるだけ職場に近い場所に住んで、2年で自立できるようにしていきたいと考えています。

完成率は58%

被災者は肉体的にも精神的にも限界にきています。住まいの確保は緊急の課題です。

政府は「8月のお盆までには希望者全員が入れるようにする」と約束していますが、仮設住宅の建設は遅れています。

被害の大きかった岩手、宮城、福島の3県を中心に、合計5万2200戸の仮設住宅が必要になっていますが、完成したのは3万71戸(13日現在)。完成率は58%にとどまっています。

宮城県石巻市では目標戸数の8000戸に対し、完成・着工合わせて4300戸余り。進ちょく率は5割程度です。もともと浸水した市街地での用地が限られている上、できるだけ海に近い場所を求める住民の要請を受け、選定が難航しています。市の担当者は「内陸部では希望者がなくなるのではないかとためらいもある。民有地も含め作業を急いでいるが、造成などにも手間取ることが多く、人手も足りない」と訴えます。自治体が行う土地の造成や整地費用を全面的に支援する施策を、国が進めていないことも障害になっています。

一括発注方式

建設が進まない原因は、用地確保の困難さだけではありません。大手プレハブメーカー主導で建設が進められていることも原因です。大手メーカー主導では、ほぼ同じ形式のプレハブ住宅を広い敷地に大規模に建設することが効率的とされます。ところが平たん地が少ない被災地では適地の確保は容易ではありません。見つからなければそれだけ建設が遅れることになります。

大手メーカーへの一括発注方式に固執してきた宮城県では、必要建設戸数2万3000戸に対し、完成は約5割にとどまっています。5月末時点で7200戸は発注の見通しさえ立っていません。他方、完成率が6割を超える岩手、福島両県では大手への発注以外にも県内建設業者の公募選定を行い、木造を含めた10~20戸程度の小規模な供給を行ってきました。

地元建設業者への発注を増やすことが建設促進にもつながります。公営住宅の活用や民闇賃貸住宅の借り上げも必要です。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年6月15日付

宮城県は、漁業の再建でも「漁業特区をつくる」「漁港を集約する」などとトップダウンの手法を発表し、漁業者・水産業界から非難があがっています。

仮設住宅建設でも、同じようにトップダウンの手法をとっていたんですね。

福島や岩手県の完成率6割代が決して高いとは言えないと思いますが、木造を含めた小規模住宅を作っていくことで、全体として数を確保していくことは被災者のきめ細かいニーズにも応えることになるんでしょうね。

東日本大震災の被災地の仮設住宅建設が遅れていることについて「しんぶん赤旗」に連載があった・・・

遅れる仮設住宅①

大手主導に弊害も

東日本大震災の被災地では、今なお8万人を超える人が不自由な避難生活を強いられています。被災者の生活再建が急がれる中、仮設住宅の建設が遅れるなど、国や県の対応は不十分です。住宅確保の現状と課題について考えてみます。

(矢守一英記者)

岩手県大船渡市市民文化会館の避難所。今も150人が生活しています。

菅野耐子さん(64)は、隣接する陸前高田市で一時避難中に巨大津波に巻き込まれ、顔面などに重傷を負いながら救出されました。美容師をしていましたが、すべての財産を失い、残ったのは自宅のローンだけ。今は先のことを考える余裕がないといいます。「夜中に周りの音が気になり、熟睡できた日は1日もありません。薬に頼ることもあります」と訴えます。地元の仮設住宅への入居を希望していますが、通知はまだ届いていません。

ある40歳代の女性は、「ほっとできる空間がほしい」といいます。介護してきた母親を震災後亡くしました。水につかりながら不自由な母親と逃げたときの体験が突然脳裏によみがえってくるといいます。市が借り上げる民間アパートヘの入居を求めています。できるだけ職場に近い場所に住んで、2年で自立できるようにしていきたいと考えています。

完成率は58%

被災者は肉体的にも精神的にも限界にきています。住まいの確保は緊急の課題です。

政府は「8月のお盆までには希望者全員が入れるようにする」と約束していますが、仮設住宅の建設は遅れています。

被害の大きかった岩手、宮城、福島の3県を中心に、合計5万2200戸の仮設住宅が必要になっていますが、完成したのは3万71戸(13日現在)。完成率は58%にとどまっています。

宮城県石巻市では目標戸数の8000戸に対し、完成・着工合わせて4300戸余り。進ちょく率は5割程度です。もともと浸水した市街地での用地が限られている上、できるだけ海に近い場所を求める住民の要請を受け、選定が難航しています。市の担当者は「内陸部では希望者がなくなるのではないかとためらいもある。民有地も含め作業を急いでいるが、造成などにも手間取ることが多く、人手も足りない」と訴えます。自治体が行う土地の造成や整地費用を全面的に支援する施策を、国が進めていないことも障害になっています。

一括発注方式

建設が進まない原因は、用地確保の困難さだけではありません。大手プレハブメーカー主導で建設が進められていることも原因です。大手メーカー主導では、ほぼ同じ形式のプレハブ住宅を広い敷地に大規模に建設することが効率的とされます。ところが平たん地が少ない被災地では適地の確保は容易ではありません。見つからなければそれだけ建設が遅れることになります。

大手メーカーへの一括発注方式に固執してきた宮城県では、必要建設戸数2万3000戸に対し、完成は約5割にとどまっています。5月末時点で7200戸は発注の見通しさえ立っていません。他方、完成率が6割を超える岩手、福島両県では大手への発注以外にも県内建設業者の公募選定を行い、木造を含めた10~20戸程度の小規模な供給を行ってきました。

地元建設業者への発注を増やすことが建設促進にもつながります。公営住宅の活用や民闇賃貸住宅の借り上げも必要です。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年6月15日付

宮城県は、漁業の再建でも「漁業特区をつくる」「漁港を集約する」などとトップダウンの手法を発表し、漁業者・水産業界から非難があがっています。

仮設住宅建設でも、同じようにトップダウンの手法をとっていたんですね。

福島や岩手県の完成率6割代が決して高いとは言えないと思いますが、木造を含めた小規模住宅を作っていくことで、全体として数を確保していくことは被災者のきめ細かいニーズにも応えることになるんでしょうね。