暮らしの照明② 色と波長とヒトの眼

ヒトの眼は光に明るさと色を感じます。光の波長域はおよそ400~700ナノメートルです。波長によって分けた光をスペクトル(分光)といい、眼は波長の異なるスペクトルを違った色に感じます。

スペクトルの色は、波長の長い700ナノメートルから短い400ナノメートルへ、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫へと変化します。このようなスペクトルの色は雨上がりの虹に見ることができます。

眼の明るさ感度が最も高いスペクトルは波長555ナノメートルの光で、色は黄緑(新緑の木の葉の色)です。眼はそれより波長の長いスペクトルほど明るさ感度が低くなり、赤スペクトルの外が赤外線です。同様に、555ナノメートルの波長より短いスペクトルほど明るさ感度が低くなり、紫スペクトルの外が紫外線です。

ヒトの眼のこのような特性は太陽と地球大気、生物の起源が水中であったことに由来します。太陽は電波から放射線まですべての電磁波を放射していますが、光が最も豊富です。

そして、太陽の放射線は地球大気の酸素と窒素によって、有害紫外線は上空のオゾン層によってそれぞれ吸収され、地上にはほとんど到達しません。また、赤外線も大気中の水蒸気や炭酸ガスによってその多くが吸収されますが、光はほとんど吸収されずに地上に到達します。

およそ27億年前、水中に誕生した生物は、太陽の放射線が到達できない10メートルより深い水中で太陽の光を浴び、炭酸ガスを吸収して酸素を吐き出しました。酸素の一部が上空で紫外線によってオゾンになります。オゾンが現在の量に増加したおよそ4億2000万年前に、水中から陸に上がりました。眼球の組成はその多くが水です。こうして、ヒトの眼は太陽の光と地球環境の下で進化してきました。

物の色は、それを照明する光源が替わると、色の見えが違ったり、色ずれ(ある照明光の下で同じ色に見えた色が、別の照明光の下では違った色に見えること)が生じたりすることがあります。それは、照明する光源がそれぞれ固有のスペクトル分布を有しているためです。晴れた空が青く見えるのは青いスペクトルの光が豊富であり、夕日が赤く見えるのは赤いスペクトルの光が豊富なためです。

物にはそれぞれ「固有の色」があるように思われますが、物に色はありません。照明する光の赤いスペクトルを強く反射する物の色は赤色に見え、青い光を強く反射する物の色は青色に見え、緑から赤までのスペクトルを反射する物の色は黄色に見えます。

ヒトの眼は昼光(太陽光と空光)と燃える灯りに順応して進化してきたことから、昼光での物の色をその物に固有の色に感じ、灯りで照らされた食べ物の色を美味に感じます。繊細な織柄の洋服を蛍光ランプの試着室で見定めて、外に出て昼光で見たときの色の違いに「アレ!」と嘆かれたことはありませんか。白熱電球の光は、燃える灯りと同質であるため、赤身の刺身やお肉、赤ワインの色を美味に感じます。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(金曜掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月12日付に掲載

いわゆる可視光といいますが、紫外線や赤外線をヒトの眼で見ることができないのは、生物の起源までさかのぼるのですね。

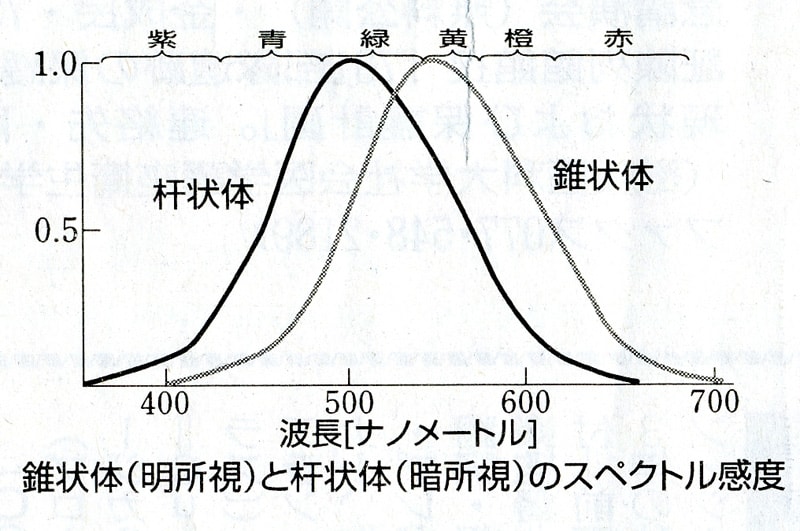

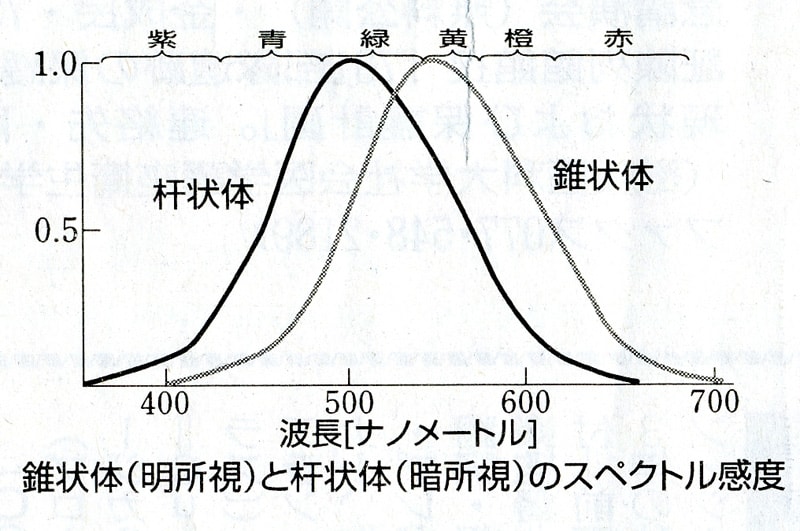

明るいところで反応する錐状体と暗いところで反応する杆状体では波長に対する感度の山が違うのですね。錐状体の方が波長の長い、つまり赤いほうに反応するのですね。暗い野外が青黒く見えるのはそのせいでしょうか?

赤、青、黄色の光の三原色ですが、黄色に見える物体のスペクトルが黄色だけでなく赤色の帯域まで反射しているってのも意外ですね。

ヒトの眼は光に明るさと色を感じます。光の波長域はおよそ400~700ナノメートルです。波長によって分けた光をスペクトル(分光)といい、眼は波長の異なるスペクトルを違った色に感じます。

スペクトルの色は、波長の長い700ナノメートルから短い400ナノメートルへ、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫へと変化します。このようなスペクトルの色は雨上がりの虹に見ることができます。

眼の明るさ感度が最も高いスペクトルは波長555ナノメートルの光で、色は黄緑(新緑の木の葉の色)です。眼はそれより波長の長いスペクトルほど明るさ感度が低くなり、赤スペクトルの外が赤外線です。同様に、555ナノメートルの波長より短いスペクトルほど明るさ感度が低くなり、紫スペクトルの外が紫外線です。

ヒトの眼のこのような特性は太陽と地球大気、生物の起源が水中であったことに由来します。太陽は電波から放射線まですべての電磁波を放射していますが、光が最も豊富です。

そして、太陽の放射線は地球大気の酸素と窒素によって、有害紫外線は上空のオゾン層によってそれぞれ吸収され、地上にはほとんど到達しません。また、赤外線も大気中の水蒸気や炭酸ガスによってその多くが吸収されますが、光はほとんど吸収されずに地上に到達します。

およそ27億年前、水中に誕生した生物は、太陽の放射線が到達できない10メートルより深い水中で太陽の光を浴び、炭酸ガスを吸収して酸素を吐き出しました。酸素の一部が上空で紫外線によってオゾンになります。オゾンが現在の量に増加したおよそ4億2000万年前に、水中から陸に上がりました。眼球の組成はその多くが水です。こうして、ヒトの眼は太陽の光と地球環境の下で進化してきました。

物の色は、それを照明する光源が替わると、色の見えが違ったり、色ずれ(ある照明光の下で同じ色に見えた色が、別の照明光の下では違った色に見えること)が生じたりすることがあります。それは、照明する光源がそれぞれ固有のスペクトル分布を有しているためです。晴れた空が青く見えるのは青いスペクトルの光が豊富であり、夕日が赤く見えるのは赤いスペクトルの光が豊富なためです。

物にはそれぞれ「固有の色」があるように思われますが、物に色はありません。照明する光の赤いスペクトルを強く反射する物の色は赤色に見え、青い光を強く反射する物の色は青色に見え、緑から赤までのスペクトルを反射する物の色は黄色に見えます。

ヒトの眼は昼光(太陽光と空光)と燃える灯りに順応して進化してきたことから、昼光での物の色をその物に固有の色に感じ、灯りで照らされた食べ物の色を美味に感じます。繊細な織柄の洋服を蛍光ランプの試着室で見定めて、外に出て昼光で見たときの色の違いに「アレ!」と嘆かれたことはありませんか。白熱電球の光は、燃える灯りと同質であるため、赤身の刺身やお肉、赤ワインの色を美味に感じます。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(金曜掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月12日付に掲載

いわゆる可視光といいますが、紫外線や赤外線をヒトの眼で見ることができないのは、生物の起源までさかのぼるのですね。

明るいところで反応する錐状体と暗いところで反応する杆状体では波長に対する感度の山が違うのですね。錐状体の方が波長の長い、つまり赤いほうに反応するのですね。暗い野外が青黒く見えるのはそのせいでしょうか?

赤、青、黄色の光の三原色ですが、黄色に見える物体のスペクトルが黄色だけでなく赤色の帯域まで反射しているってのも意外ですね。