不安なココロのほぐしかた③ 気持ちを書き出し紙ビリビリに

過去のできごとを思い返し、日々のニュースや暮らし向きを思うと、「これからどうなるんだろう」「ああなったらどうしよう」と不安は尽きません。

取り返せない過去や、どうなるか誰にも分からない未来にモヤモヤ…。

「今ここ」意識

そんな時は、「今、ここ」に意識を向けてみましょう。今感じていることを「五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)」を使って強く、意識します。

例えば、散歩して「どこからか花の香りがする。鳥のさえずりも聞こえるな」と意識する。食事中に「木目のおわんの手ざわりが気持ちいい」「お米がかむたびにどんどん甘くなる」と感じる…などです。他のことは一切考えず、ただ「今している行為」に集中することで、生き生きとした感覚がよみがえってきます。

もう一つおすすめなのが、今感じていることを全て紙に書き出すことです。

箇条書きでも、単語でも大丈夫。できるだけ静かな場所で、なんとなく心に引っかかっていることをつらつらと書き出します。

何も思いつかなければ「何も思いつかない」「なんで不安なんだろう」と、ありのままの心を書き出します。そのうち「あの人がうらやましい」「どうして○○なの」など、思いが言葉になってきます。文字にすると「こんな思いがたまっていたんだ」と、自分でも気づいていなかったモヤモヤの正体が分かり、納得感で気持ちが落ち着いてきます。自分の外側に出せたことで爽快感もあります。

不安が視覚化されて、対処法も浮かびやすくなります。

紙は見直さずビリビリに破ります。すごくスッキリしますよ。

モヤモヤすることを紙に書き出し、ビリビリに破きます

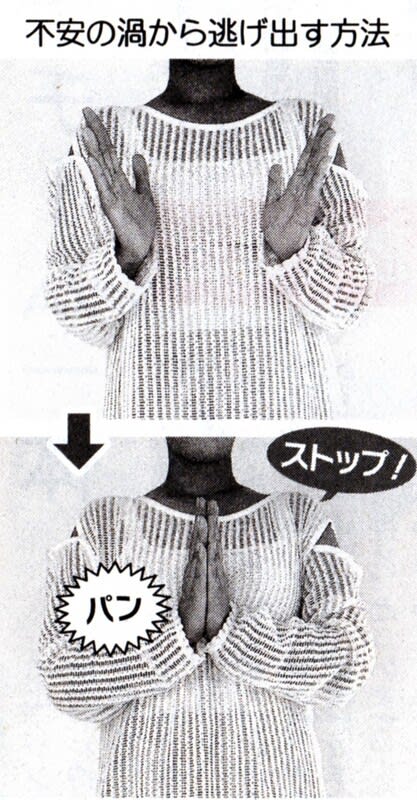

不安を感じた時に即実践できる方法を紹介します。「合谷」(こうこく)という手のツボを刺激する方法です。臨床心理士の藤本昌樹さんが開発した方法です。ツボを刺激して脳の血流を促すことで不安を和らげます。

手の甲の親指と人さし指の骨が交差する位置にある「合谷」のツボを、心地いい強さでリズミカルにトントンと1分以上たたきます。たたくときは、反対側の手の人さし指と中指の腹を使います。

私も大勢の人の前で講演する時などに、実践しています。

合谷のツボを指二本でトントンと刺激します

時間忘れ没頭

わけもなく不安な気持ちになった時は、「時間を忘れるくらい没頭できること」をしてみましょう。

▼集中できる環境▼明確な目標▼チャレンジになるもの▼楽しいと思える▼自分の状況や身の回りの環境が改善できるもの―の五つがポイントです。趣味の手芸や軽い運動など、なんでもOK。

何も思いつかない場合は、掃除はどうでしょう。「きょうはキッチンのレンジ周り」

「今日は流し台」と、ポイントを絞って磨き上げます。日ごろ「面倒くさいな」と思っていて難易度が少し高い挑戦になることも重要です。

体を動かして集中する習慣をつけることで、漠然とした不安は和らぎます。

(不安専門力ウンセラー・柳川由美子)

「しんぶん赤旗」日曜版 2023年8月27日付掲載

もう一つおすすめなのが、今感じていることを全て紙に書き出すことです。

箇条書きでも、単語でも大丈夫。できるだけ静かな場所で、なんとなく心に引っかかっていることをつらつらと書き出します。

文字にすると「こんな思いがたまっていたんだ」と、自分でも気づいていなかったモヤモヤの正体が分かり、納得感で気持ちが落ち着いてきます。自分の外側に出せたことで爽快感もあります。

不安が視覚化されて、対処法も浮かびやすくなります。

紙は見直さずビリビリに破ります。すごくスッキリしますよ。

過去のできごとを思い返し、日々のニュースや暮らし向きを思うと、「これからどうなるんだろう」「ああなったらどうしよう」と不安は尽きません。

取り返せない過去や、どうなるか誰にも分からない未来にモヤモヤ…。

「今ここ」意識

そんな時は、「今、ここ」に意識を向けてみましょう。今感じていることを「五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)」を使って強く、意識します。

例えば、散歩して「どこからか花の香りがする。鳥のさえずりも聞こえるな」と意識する。食事中に「木目のおわんの手ざわりが気持ちいい」「お米がかむたびにどんどん甘くなる」と感じる…などです。他のことは一切考えず、ただ「今している行為」に集中することで、生き生きとした感覚がよみがえってきます。

もう一つおすすめなのが、今感じていることを全て紙に書き出すことです。

箇条書きでも、単語でも大丈夫。できるだけ静かな場所で、なんとなく心に引っかかっていることをつらつらと書き出します。

何も思いつかなければ「何も思いつかない」「なんで不安なんだろう」と、ありのままの心を書き出します。そのうち「あの人がうらやましい」「どうして○○なの」など、思いが言葉になってきます。文字にすると「こんな思いがたまっていたんだ」と、自分でも気づいていなかったモヤモヤの正体が分かり、納得感で気持ちが落ち着いてきます。自分の外側に出せたことで爽快感もあります。

不安が視覚化されて、対処法も浮かびやすくなります。

紙は見直さずビリビリに破ります。すごくスッキリしますよ。

モヤモヤすることを紙に書き出し、ビリビリに破きます

不安を感じた時に即実践できる方法を紹介します。「合谷」(こうこく)という手のツボを刺激する方法です。臨床心理士の藤本昌樹さんが開発した方法です。ツボを刺激して脳の血流を促すことで不安を和らげます。

手の甲の親指と人さし指の骨が交差する位置にある「合谷」のツボを、心地いい強さでリズミカルにトントンと1分以上たたきます。たたくときは、反対側の手の人さし指と中指の腹を使います。

私も大勢の人の前で講演する時などに、実践しています。

合谷のツボを指二本でトントンと刺激します

時間忘れ没頭

わけもなく不安な気持ちになった時は、「時間を忘れるくらい没頭できること」をしてみましょう。

▼集中できる環境▼明確な目標▼チャレンジになるもの▼楽しいと思える▼自分の状況や身の回りの環境が改善できるもの―の五つがポイントです。趣味の手芸や軽い運動など、なんでもOK。

何も思いつかない場合は、掃除はどうでしょう。「きょうはキッチンのレンジ周り」

「今日は流し台」と、ポイントを絞って磨き上げます。日ごろ「面倒くさいな」と思っていて難易度が少し高い挑戦になることも重要です。

体を動かして集中する習慣をつけることで、漠然とした不安は和らぎます。

(不安専門力ウンセラー・柳川由美子)

「しんぶん赤旗」日曜版 2023年8月27日付掲載

もう一つおすすめなのが、今感じていることを全て紙に書き出すことです。

箇条書きでも、単語でも大丈夫。できるだけ静かな場所で、なんとなく心に引っかかっていることをつらつらと書き出します。

文字にすると「こんな思いがたまっていたんだ」と、自分でも気づいていなかったモヤモヤの正体が分かり、納得感で気持ちが落ち着いてきます。自分の外側に出せたことで爽快感もあります。

不安が視覚化されて、対処法も浮かびやすくなります。

紙は見直さずビリビリに破ります。すごくスッキリしますよ。