【絵巻物や舞楽面・装束、文献史料……「大和士」にも焦点】

今年も奈良の歳末を彩る「春日若宮おん祭」(15~18日)が近づいてきた。「日本最古の文化芸能の祭典」といわれるおん祭も今年で878回目。奈良国立博物館ではこれに合わせて特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」展が始まった。「おん祭―春日若宮神に仕え奉る」「大和士(やまとざむらい)―奉仕の伝統と格式」「春日信仰―春日の神と仏への祈り」の3部構成で、風流行列を描いた絵巻や舞楽の面・装束、古い文献史料などが展示されている。来年1月19日まで。

「春日若宮御祭礼絵巻」(上の写真=部分)は17世紀の作で3巻からなる長大な絵巻。大宿所での御湯立神事や風流行列、流鏑馬・相撲などお旅所での奉納芸能などが色鮮やかに描かれている。このほかにも江戸時代の祭りの様子が描かれた「若宮祭お渡り絵巻」「春日若宮祭典式古図」「春日若宮祭礼図・鷹狩図屏風」などが並ぶ。

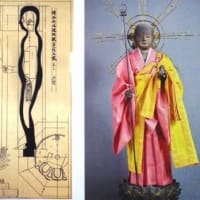

「舞楽面納曾利(なそり)」(写真㊧)は平安時代12世紀の作で重要文化財。龍をかたどった吊り顎の面で、目をカッと見開き牙をむき出した怪異な相貌。高麗楽(こまがく)の伴奏による〝右舞〟を代表する演目「納曾利」でこの面を付けて舞う。面の右側の写真はその装束。唐楽による〝左舞〟の演目「散手(さんじゅ)」の面・装束も展示されている。

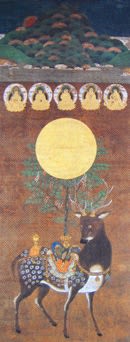

今年の特別陳列は明治以前まで祭りに奉仕してきた「大和士」にも焦点を当てている。江戸時代には「願主人」と呼ばれる特定の家筋によって祭りが担われ、彼らは自らを大和士と呼んだ。明治以降は旧春日社・興福寺領の人たちによって結成された講社が伝統を引き継いでいる。「隋兵(ずいひょう)甲冑」(写真)は流鏑馬を奉納する大和士のうち警護役が身に着けた当世具足。鮮やかな朱漆の色が目を引く。(写真㊨は春日鹿曼荼羅=北京終町春日講所蔵)

「大和士仲間規定書」は16条からなり「賭博は禁止。また評判の悪い輩と関係を持ち雑談してはならない」など日常の心得を細かく定めている。その冒頭には「戦国の乱世に退廃しかけた春日若宮祭礼は東照神君(徳川家康)の力添えで往古の姿を取り戻した」とある。明治維新に際し江戸時代同様の地位を求めた嘆願書「維新に付大和士口上覚」の中にも「徳川家の時代に祭礼は盛儀を取り戻し……破損していた装束や諸道具も徳川家の手で修復された」。これらの文面から、おん祭も一時低迷し華やかさを失っていた時期があったことがうかがえる。

おん祭を支えてきた春日信仰の広がりを示すものとして、「秋草蒔絵手箱」「銅鏡」「禽獣葡萄鏡」「春日本迹(ほんじゃく)曼荼羅」(いずれも重要文化財)なども出品されている。このうち「銅鏡」は11~12世紀のもので直径30cmの神宝。5面のうち4面は黒こげになったり一部が破損している。1382年の火災によるものという。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます