①3日24時までの全国各観測地点最高気温一覧図 気象庁HPより引用

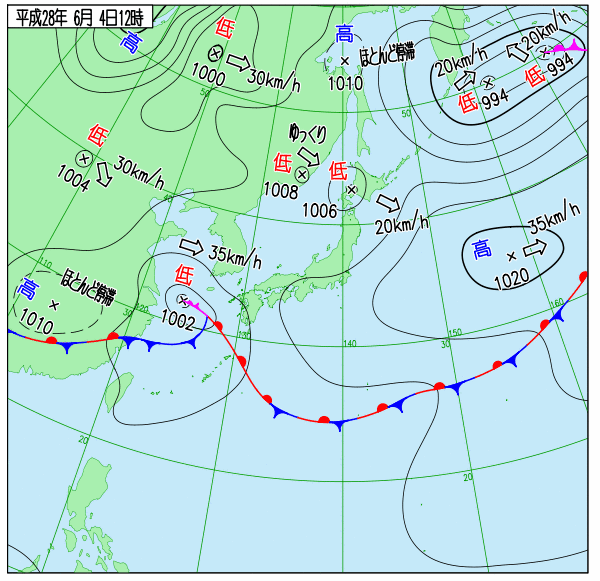

②7月3日12時の天気図 気象庁HPより引用

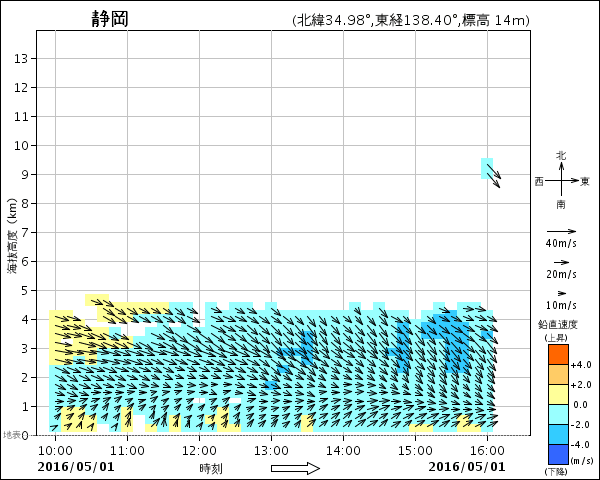

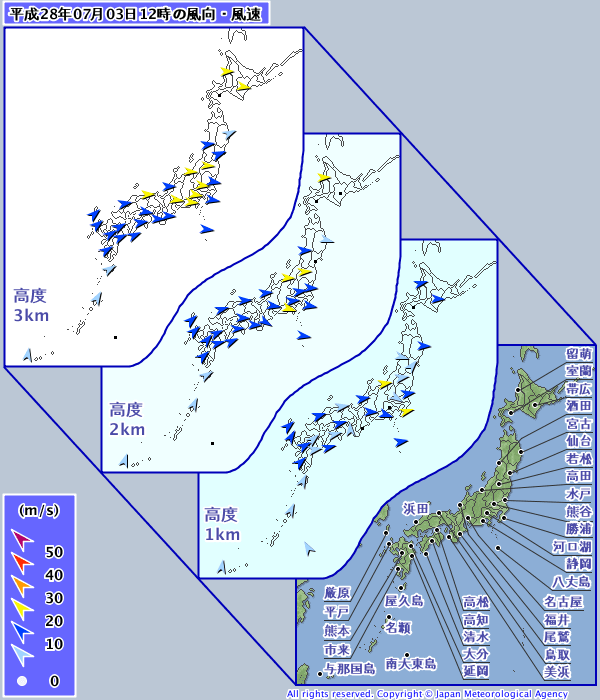

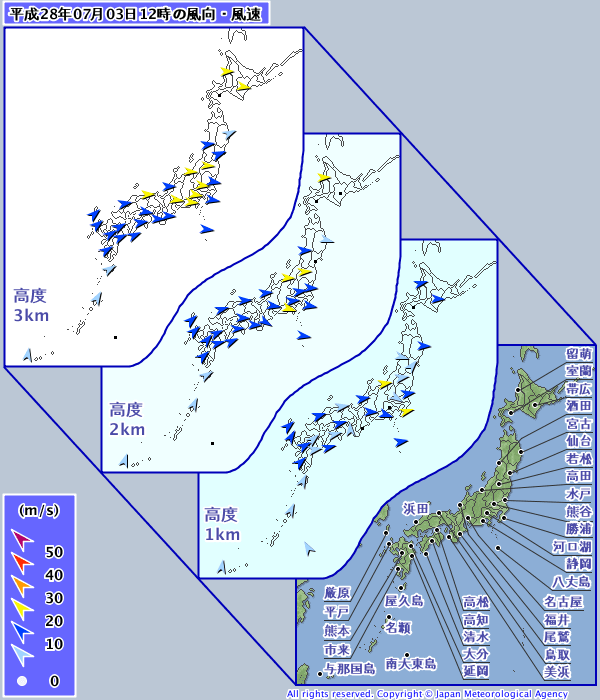

③7月3日12時の全国ウインドプロファイラー風向風速分布図 気象庁HPより引用

7月3日は、関東以西の各地では、梅雨前線の活動が弱まって、その梅雨前線の南側に入ったため、各地で厳しい暑さとなりました。

三重県の尾鷲では、最高気温38・6℃と、観測開始以来の最高気温を観測しましたし、東京都心や甲府などで、本年初の猛暑日を観測しました。

この厳しい暑さですが、梅雨前線の南側で高温の気流が流れ込んできているところへ、前線の活動が弱まり、各地で日中、日差しに恵まれたことが大きな要因ですが、引用図①より、関東平野各地や,甲信南部、それに、紀伊半島南東部など、西側に山地を控えた地域でとりわけ気温が上昇しております。

引用図③より、関東以西の各地では、上空1000㍍〜3000㍍にかけて、概ね西寄り風〜西南西風が卓越していますが、静岡では、上空2000㍍以上で、風速が20㍍以上とぐっと強まっています。

これは、西寄り風〜西南西風が中部山岳南端に接触して収束し、風速が強まったことですが、この結果、中部山岳の東側にあたる、関東平野や甲信南部で、下層で下降気流となり、断熱昇温で気温が上昇したこと。

さらに、関東平野と同様な地形的特性である、紀伊半島南東部でも同様西て、断熱昇温が強まり、3日の高温となったわけです。

②7月3日12時の天気図 気象庁HPより引用

③7月3日12時の全国ウインドプロファイラー風向風速分布図 気象庁HPより引用

7月3日は、関東以西の各地では、梅雨前線の活動が弱まって、その梅雨前線の南側に入ったため、各地で厳しい暑さとなりました。

三重県の尾鷲では、最高気温38・6℃と、観測開始以来の最高気温を観測しましたし、東京都心や甲府などで、本年初の猛暑日を観測しました。

この厳しい暑さですが、梅雨前線の南側で高温の気流が流れ込んできているところへ、前線の活動が弱まり、各地で日中、日差しに恵まれたことが大きな要因ですが、引用図①より、関東平野各地や,甲信南部、それに、紀伊半島南東部など、西側に山地を控えた地域でとりわけ気温が上昇しております。

引用図③より、関東以西の各地では、上空1000㍍〜3000㍍にかけて、概ね西寄り風〜西南西風が卓越していますが、静岡では、上空2000㍍以上で、風速が20㍍以上とぐっと強まっています。

これは、西寄り風〜西南西風が中部山岳南端に接触して収束し、風速が強まったことですが、この結果、中部山岳の東側にあたる、関東平野や甲信南部で、下層で下降気流となり、断熱昇温で気温が上昇したこと。

さらに、関東平野と同様な地形的特性である、紀伊半島南東部でも同様西て、断熱昇温が強まり、3日の高温となったわけです。