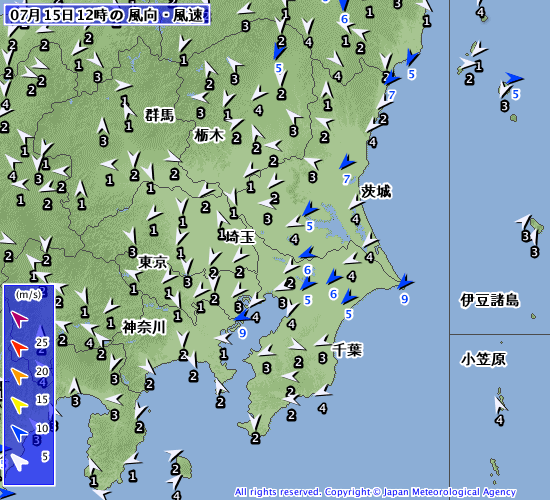

①22日5時59分発生した地震の震央と、各観測地点震度分布図です。気象庁HPより引用。

22日5時59分頃、福島県いわきの東北東60㎞の福島県沖で、 M7・4 (震源の深さは25㎞)の大きな地震がありました。

この地震は、5年前の3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の余震と見られ、東北地方や関東地方が位置する、北米プレートにおける、北米プレートの下側に沈み込む、

太平洋プレート都の境界部分に近い部分が、北西〜南東方向から近くがひっぱっられて発生した

正断層型の地震であると推定されます(気象庁発表より)

この地震で、福島県浜通り,中通り、茨城県北部、栃木県北部まで一部地域で、震度5弱を、

そして、東北地方から関東地方茨城県,栃木県、群馬県、千葉県,埼玉県の一部地域、及び、新潟県の一部までの広範囲で震度4を観測しました。

この地震で、宮城県から福島県では津波警報が一時発表され、宮城県仙台港で高さ1㍍40㌢の津波を観測、東北地方から関東地方の太平洋沿岸では、

小型漁船の転覆や、養殖用施設の破損などの被害がありました。

②22日の地震に伴う津波の最大波高図(気象庁HPより引用)

引用図②より、特に波高の高い観測地点は仙台湾周辺となりますが、引用図にはありませんが、仙台湾以外の福島県,宮城県での各観測地点における、津波の最大波高を観測した時刻は、概ね6時40分頃〜7時40分頃に対し、仙台湾岸に位置する仙台港で、8時03分 石巻港で8時11分と、仙台湾岸で、最大波高観測時刻が遅れております。

このことは、今回の地震に伴う津波が、仙台湾東端の牡鹿半島でいったん反射・回析して仙台湾岸に到達したところへ、後続の津波と合流して、波高が高まったことによるものと私は考えます。、

地震の発生メカニズムとして

Ⅰ:正断層型地震・・・・・地殻が引っ張られてちぎれたことで発生する地震

Ⅱ:逆断層型地震・・・・・地殻が押されて変動したことで発生する地震

Ⅲ:右ずれ断層型・・・・・地震を発生させた断層(破壊域)を挟んで、一方が、向かって右側方向 に変動するが、他方は変動しない形態の変動で発生した地震

Ⅳ:左ずれ断層型・・・・・ 地震を発生させた断層(破壊域)を挟んで、一方が、向かって左側方向 に変動するが、他方は変動しない形態の変動で発生した地震

※なお、前記Ⅱ、Ⅲ同士、Ⅱ、Ⅳ同士複合型もある。

が挙げられますが、今回の地震は、Ⅰの、正断層型であり、この正断層型地震というもの、 地震波のエネルギーが上側方向へ発散されやすく、震源の深さ25㎞と やや深い箇所で発生した地震ということで、やや深い箇所で発生した地震というものは、日本列島の内陸部にも地震波のエネルギーが発散させられる特性があります。このような地震波のエネルギー発散の特性を持つ今回の地震ゆえ、強い揺れは、比較的広範囲で、本州の内陸部や日本海側にも及んだというわけですし、福島県沖の海底にも、地震波のエネルギーが発散されて、海底でも変動が発生して、東北地方や関東地方の太平洋沿岸で津波が発生したというわけです。

さらに、

③5年前の東北地方太平洋沖地震での、地震波を発生させた地殻変動プロセス図(地震発生100後〜160秒後の変化図に、22日の地震の震央を赤丸で図示しました。) 防災技術科学研究所HPより引用

引用図③より、22日の地震の震央は、5年前の東北地方太平洋沖地震で大きく変動し変動域が、概ね北東側と南西側に位置しています。

当該、東北地方太平洋沖地震はプレート間の逆断層型地震であり、大きく東側に日本列島側のプレート(地殻)が移動しました。

実は、この、東側に大きく変動した陸側のプレートの箇所は、東北地方太平洋沖地震後、西方向へ戻ろうとする動きをしています。

引用図③での、22日の地震の震央を挟んで北西~北側と南西〜南〜南東側に位置する、福島県沖の2つの大きな変動沖もそれぞれ西方向へ戻ろうとする動きをしており、双方の大きな変動域が西方向に戻ろうとしており、さらに、福島県沖の北側の宮城県沖では、引用図にはありませんが、広範囲で、東北地方太平洋沖地震の本震時で、大きく北米プレートが東へずれ動いた(一部で50㍍以上)区域がおよそ100㌔平方メートル司法へ広がっていることは周知のとおりで、当然、倒壊エリアでも、西方向へ戻ろうとする動きがあることはいうまででもありません。

22日の地震の震源域周辺では、ちょうど、これらの変動域の間に位置して、東北地方太平洋沖地震では、あまり変動していない区域ですね。

このような、変動量の強弱の分布位置関係で、当該、22日の地震の震源域付近では、北西方向ないし南東方向へ引っ張られる力がかかりやすくなっており、このことが、今回の地震発生の引き金になったものと思われます。

22日5時59分頃、福島県いわきの東北東60㎞の福島県沖で、 M7・4 (震源の深さは25㎞)の大きな地震がありました。

この地震は、5年前の3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の余震と見られ、東北地方や関東地方が位置する、北米プレートにおける、北米プレートの下側に沈み込む、

太平洋プレート都の境界部分に近い部分が、北西〜南東方向から近くがひっぱっられて発生した

正断層型の地震であると推定されます(気象庁発表より)

この地震で、福島県浜通り,中通り、茨城県北部、栃木県北部まで一部地域で、震度5弱を、

そして、東北地方から関東地方茨城県,栃木県、群馬県、千葉県,埼玉県の一部地域、及び、新潟県の一部までの広範囲で震度4を観測しました。

この地震で、宮城県から福島県では津波警報が一時発表され、宮城県仙台港で高さ1㍍40㌢の津波を観測、東北地方から関東地方の太平洋沿岸では、

小型漁船の転覆や、養殖用施設の破損などの被害がありました。

②22日の地震に伴う津波の最大波高図(気象庁HPより引用)

引用図②より、特に波高の高い観測地点は仙台湾周辺となりますが、引用図にはありませんが、仙台湾以外の福島県,宮城県での各観測地点における、津波の最大波高を観測した時刻は、概ね6時40分頃〜7時40分頃に対し、仙台湾岸に位置する仙台港で、8時03分 石巻港で8時11分と、仙台湾岸で、最大波高観測時刻が遅れております。

このことは、今回の地震に伴う津波が、仙台湾東端の牡鹿半島でいったん反射・回析して仙台湾岸に到達したところへ、後続の津波と合流して、波高が高まったことによるものと私は考えます。、

地震の発生メカニズムとして

Ⅰ:正断層型地震・・・・・地殻が引っ張られてちぎれたことで発生する地震

Ⅱ:逆断層型地震・・・・・地殻が押されて変動したことで発生する地震

Ⅲ:右ずれ断層型・・・・・地震を発生させた断層(破壊域)を挟んで、一方が、向かって右側方向 に変動するが、他方は変動しない形態の変動で発生した地震

Ⅳ:左ずれ断層型・・・・・ 地震を発生させた断層(破壊域)を挟んで、一方が、向かって左側方向 に変動するが、他方は変動しない形態の変動で発生した地震

※なお、前記Ⅱ、Ⅲ同士、Ⅱ、Ⅳ同士複合型もある。

が挙げられますが、今回の地震は、Ⅰの、正断層型であり、この正断層型地震というもの、 地震波のエネルギーが上側方向へ発散されやすく、震源の深さ25㎞と やや深い箇所で発生した地震ということで、やや深い箇所で発生した地震というものは、日本列島の内陸部にも地震波のエネルギーが発散させられる特性があります。このような地震波のエネルギー発散の特性を持つ今回の地震ゆえ、強い揺れは、比較的広範囲で、本州の内陸部や日本海側にも及んだというわけですし、福島県沖の海底にも、地震波のエネルギーが発散されて、海底でも変動が発生して、東北地方や関東地方の太平洋沿岸で津波が発生したというわけです。

さらに、

③5年前の東北地方太平洋沖地震での、地震波を発生させた地殻変動プロセス図(地震発生100後〜160秒後の変化図に、22日の地震の震央を赤丸で図示しました。) 防災技術科学研究所HPより引用

引用図③より、22日の地震の震央は、5年前の東北地方太平洋沖地震で大きく変動し変動域が、概ね北東側と南西側に位置しています。

当該、東北地方太平洋沖地震はプレート間の逆断層型地震であり、大きく東側に日本列島側のプレート(地殻)が移動しました。

実は、この、東側に大きく変動した陸側のプレートの箇所は、東北地方太平洋沖地震後、西方向へ戻ろうとする動きをしています。

引用図③での、22日の地震の震央を挟んで北西~北側と南西〜南〜南東側に位置する、福島県沖の2つの大きな変動沖もそれぞれ西方向へ戻ろうとする動きをしており、双方の大きな変動域が西方向に戻ろうとしており、さらに、福島県沖の北側の宮城県沖では、引用図にはありませんが、広範囲で、東北地方太平洋沖地震の本震時で、大きく北米プレートが東へずれ動いた(一部で50㍍以上)区域がおよそ100㌔平方メートル司法へ広がっていることは周知のとおりで、当然、倒壊エリアでも、西方向へ戻ろうとする動きがあることはいうまででもありません。

22日の地震の震源域周辺では、ちょうど、これらの変動域の間に位置して、東北地方太平洋沖地震では、あまり変動していない区域ですね。

このような、変動量の強弱の分布位置関係で、当該、22日の地震の震源域付近では、北西方向ないし南東方向へ引っ張られる力がかかりやすくなっており、このことが、今回の地震発生の引き金になったものと思われます。