SV405CCの実質ファーストライト

天体用C-MOSカメラはデジタル一眼と使い勝手が違うので早く慣れないといけないといつもの遠征地へ。

先日庭でテストして以来だが特に今回はプレートソルブを習得したいと思っていた。

現地に着いて機材をセットし極軸合わせ、所が電子極望の具合が悪く合わすことができない。Sharpcapで合わせられるのでこれでやってみようとしたがなかなかコツもあるようで完璧にはできす、Goodのレベルでスタート。

南東の空に昇っているシリウスでアライメントしようとSynscan とSharpcapを立ち上げ開始。画面にシリウスが入ってきていないのでここでプレートソルバーの出番だ。まず最初にAll Sky Plate Solverで行おうとするがエラー表示。何度やってもエラーがでてしまう

synscanの位置表示確認、望遠鏡の焦点距離等をチェックしテストすると大丈夫だがやっぱりエラー表示が出る。ソルバーをASTAP(庭では大丈夫なこともあったので)に変えてやってみるも同じ。露出時間やゲインを変えたり、ビニングを1から2,3としたり・・・なんだかんだと2時間位やっていただろうか

どうしても導入補正ができない。問題の切り分けも出来なくなってきて諦めたネットでは皆さんスパスパと導入出来ているようだが何が悪いんだろうか。

あと冷却機能もチェックしたが−10度に設定したがー3度位で冷却パワーが100になりそれ以上下がることがなかった。この時の気温は2度位でマニュアルでは外気温より30度位は下げることが可能とあるが・・・。(その後テストしてみたけれど-15度まで下げることもできたが時々によってばらつきがあるようだ温度センサーorドライバー不具合?)

結局最後は、目視でM42を導入して撮影、その後バラ星雲を入れて撮ってみた。

C-MOSカメラのゲイン200、露出時間300秒に設定し10枚撮影

撮って出し画像、鏡筒はf4.1だがデジカメと比べると圧倒的に暗い

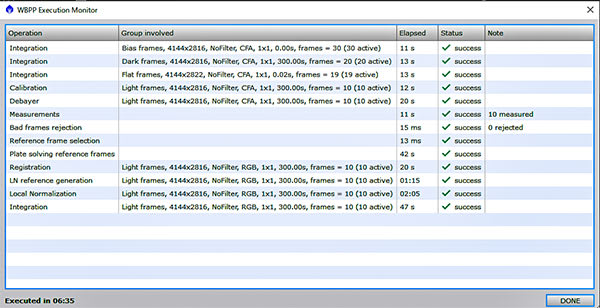

画像処理はPixinsightで行い、Bias、ダーク、フラットそしてライト画像を読み込ませWBPPでバッジ処理すると出てきた画像はとんでもないことになった

フラット、ダーク,BIASの画像とライト画像の解像度が違い

フラット、ダーク、BIASは4144'2822だがライト画像は4144’2816になっている、仕様は4144’2822だが、解像度の違いが関係あるのかないのか?

試しにライト画像だけでインテグレーションしてみると

緑色のバラ星雲が・・・

WBPPのモニターではすべてうまく処理されているようだが

それではとステライメージ9でスタック処理したTiffファイルをPixinsightに読み込んで再処理した画像はまともになったが何が原因だろう

lightのみoverscanを削除したりすれば、flat,dark等とのサイズ違いはありますが、ダークやフラット補正でエラーになるので、サイズ違いは起こっていないと思います。

まさにご指摘通りでした。しかし最初は青いバラもオートストレッチしたり画像処理で何とかなると思い気が付きませんでした。以前はsharpcapでディベイヤーする時のパラメーターがあったようですが今は無いのでWBPPのキャリブレーション画面で設定する必要がありますね。ステライメージでOKだったのは配列順序も自動で読み込んでくれるのかも知れませんね。

いずれにせよC-MOSカメラが使い勝手が違い戸惑います