伊藤俊幸さんのHPに私が取り上げている話題の記載が多く有ります。

その中から旧石器時代の石器の特徴と分布が有り、引用させて頂きました。

それによると、私が以前記載したくさび型細石刃は中部地方より北に分布し、九州には細石刃を伴わないナイフ形の石器が分布している。

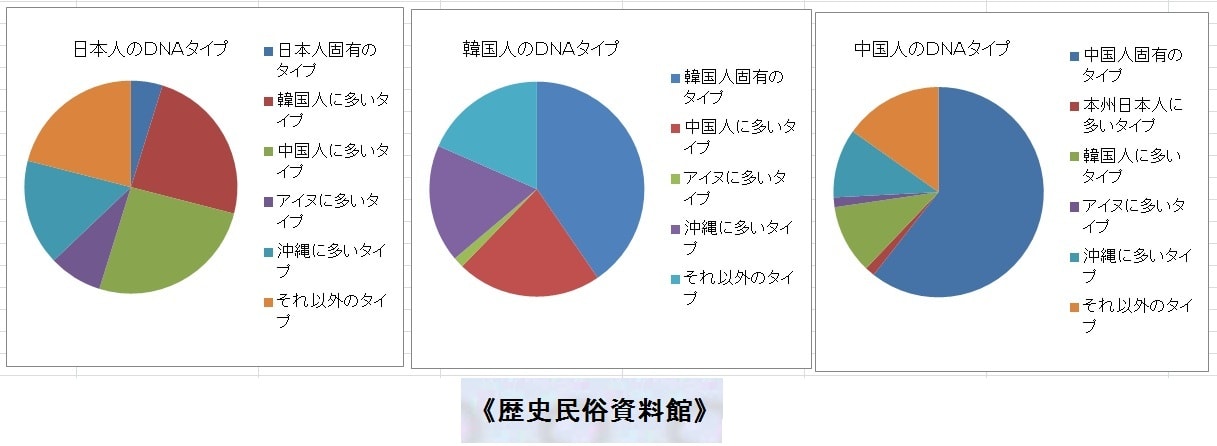

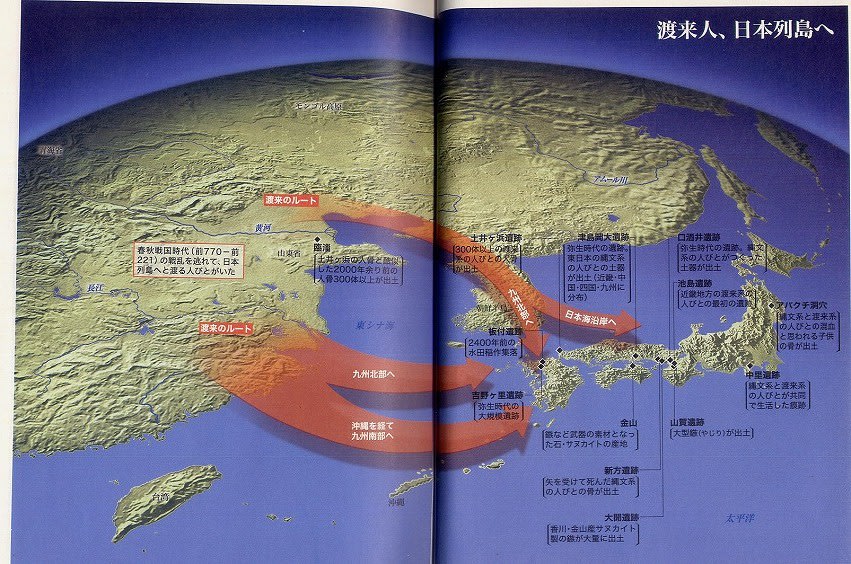

また旧石器時代の人口の推測値からも多くのモンゴリアンが樺太経由で日本に入ったが、朝鮮半島経由または中国から、細石刃を使わない部族が北から入った人より少ない単位で、日本に流入したと推測される。

また添付した図で言えることは、旧石器時代の人口は高々3000人位で、人口密度は低く、異なる集団が遭遇する機会は非常に少なかったことが分かる。

その中から旧石器時代の石器の特徴と分布が有り、引用させて頂きました。

それによると、私が以前記載したくさび型細石刃は中部地方より北に分布し、九州には細石刃を伴わないナイフ形の石器が分布している。

また旧石器時代の人口の推測値からも多くのモンゴリアンが樺太経由で日本に入ったが、朝鮮半島経由または中国から、細石刃を使わない部族が北から入った人より少ない単位で、日本に流入したと推測される。

また添付した図で言えることは、旧石器時代の人口は高々3000人位で、人口密度は低く、異なる集団が遭遇する機会は非常に少なかったことが分かる。