世界の少数民族の記事を連載中ですが、その原点である、人類のルーツを要約して解説したいと思います。

我々人類は数百万年前に現在生息している、チンパンジーに近い類人猿から進化を始めたと考えられています。

チンパンジーなどはジャングルの中で生活していますが、そこからサバンナに進出し、二足歩行を始め、手が自由に使えるようになったのが、進化の始まりと考えられます。

そして猿人、原人、旧人と少しづつ進化を進めますが、途中かなり人口を増やしたにも関わらず絶滅した、ネアンデルタール人などの種族もいます。

北京原人もアジア人の先祖ではないことがDNA解析で判明しています。

私はアジアの狩猟採取民族の記事を投稿しましたが、彼らは4-5万年前スンダランドからオセアニアに進出した種族の末裔と考えられます。

添付した記事の通り、猿人はチンパンジーに近く小柄でした、その特徴を残した、旧人の子孫が現在アジアに残った狩猟採取民族と私は考えています。

以前投稿した記事ではジャングルに適応して、小柄に進化したという説を紹介しましたが、私はその後、上記のように考えるようになりました。

旧人のネアンデルタール人は165cm位で体重が80kgもあったと推定さてれいますので、それより前の特質を持った人類がスンダランドに住み、その子孫がアジアの狩猟採取民族であると私は考えています。

我々人類は数百万年前に現在生息している、チンパンジーに近い類人猿から進化を始めたと考えられています。

チンパンジーなどはジャングルの中で生活していますが、そこからサバンナに進出し、二足歩行を始め、手が自由に使えるようになったのが、進化の始まりと考えられます。

そして猿人、原人、旧人と少しづつ進化を進めますが、途中かなり人口を増やしたにも関わらず絶滅した、ネアンデルタール人などの種族もいます。

北京原人もアジア人の先祖ではないことがDNA解析で判明しています。

私はアジアの狩猟採取民族の記事を投稿しましたが、彼らは4-5万年前スンダランドからオセアニアに進出した種族の末裔と考えられます。

添付した記事の通り、猿人はチンパンジーに近く小柄でした、その特徴を残した、旧人の子孫が現在アジアに残った狩猟採取民族と私は考えています。

以前投稿した記事ではジャングルに適応して、小柄に進化したという説を紹介しましたが、私はその後、上記のように考えるようになりました。

旧人のネアンデルタール人は165cm位で体重が80kgもあったと推定さてれいますので、それより前の特質を持った人類がスンダランドに住み、その子孫がアジアの狩猟採取民族であると私は考えています。

添付した地図は約5-6万年前アジアとオセアニア大陸の間にスンダランドと言う陸地が有った頃の地図です。

以前私がホモサピエンスの拡散に付いて記載した地図には4万年前と有りましたが、この地図は5-6万年前と記載されています。

学者の間でこの位の違いがあるようです。

考古学者はこの時期に人類がユーラシア大陸からオセアニアに進出したと考えています。

そしてその過程で、当時(4-6万年くらい前)通過地点で暮らしていた、一部の種族が取り残され、ここが重要ですが、その後その地域に進出した、他の種族の影響を避け、暮らし続けたことです。

私は今まで投稿した、ジャワ島のクブ族、アンダマン諸島のジャワラ族に続き、マレー半島東部のセマン族、フィリピンのアブダ族、バタク族等に付いて情報収集を続け投稿したいと思います。

その中でユーラシア大陸からオセアニアに進出した当時の人類の姿をより正確に想像したいと思います。

また私が大変疑問に思い考える視点は、何故彼らは約4万年もの長い間、同じような生活を続けたのか?逆に他の種族は何を動機に、進歩(本当に進歩か異論もありますが)し文明を開花させたのか考えたいと思います。

以前私がホモサピエンスの拡散に付いて記載した地図には4万年前と有りましたが、この地図は5-6万年前と記載されています。

学者の間でこの位の違いがあるようです。

考古学者はこの時期に人類がユーラシア大陸からオセアニアに進出したと考えています。

そしてその過程で、当時(4-6万年くらい前)通過地点で暮らしていた、一部の種族が取り残され、ここが重要ですが、その後その地域に進出した、他の種族の影響を避け、暮らし続けたことです。

私は今まで投稿した、ジャワ島のクブ族、アンダマン諸島のジャワラ族に続き、マレー半島東部のセマン族、フィリピンのアブダ族、バタク族等に付いて情報収集を続け投稿したいと思います。

その中でユーラシア大陸からオセアニアに進出した当時の人類の姿をより正確に想像したいと思います。

また私が大変疑問に思い考える視点は、何故彼らは約4万年もの長い間、同じような生活を続けたのか?逆に他の種族は何を動機に、進歩(本当に進歩か異論もありますが)し文明を開花させたのか考えたいと思います。

ウイキペディアから引用

アンダマン・ニコバル諸島、英語: Andaman and Nicobar Islands)は、インド洋のベンガル湾南部に位置するインドの連邦直轄領である。北緯10度線の北側がアンダマン諸島、南側がニコバル諸島である。アンダマン・ニコバル諸島の主都はポートブレアである。また、インド政府が国防上の理由により、外国人の立ち入りを制限している。理由としては、マラッカ海峡への航路を扼する位置にあり、防衛戦略上の要地となっているためである。また、原住民の保護政策の一環の意味合いもある。

概要 [編集]面積 8293平方キロ

人口 277,989人

主都 ポートブレア

識字率 73.74%

主要言語 各部族の母語、ヒンディー語、タミル語及びベンガル語

語源 [編集]アンダマン (Andaman) という名前は、マレー語でヒンドゥー教のハヌマーン神を意味するHandumanに由来する。 また、ニコバル (Nicobar) は、マレー語で裸の人々の土地という意味である。その名の通り、小アンダマン島、大ニコバル島には合わせて5部族の先住民がおり、計800人ほどが石器時代と同様の狩猟採集生活を行っている。

歴史 [編集]アンダマン・ニコバル諸島は、18世紀にマラータ同盟によって占領された後、イギリスによって支配された。イギリスはここを流刑地としており、インド及び周辺国で反イギリス的な活動を行った政治犯などを送り込んでいた。このような刑罰はヒンディー語で黒い水を意味するカーラーパーニー (काला पानी, Kalapani) と呼ばれた。ポートブレアの独房監獄は英領インドの「シベリア」と見なされていた[要出典]。

原住民たちはイギリスの統治のなかでも狩猟生活などにより自給自足の生活を営んでいた。それに対し、イギリスが送り込んだ流刑民及びその子孫は土木工事や木材生産に従事し、代償として配給される食糧等の物資を頼りに生活を送っていた。これは従属性をコントロールする意図もあったと考えられ、農業はココナツの栽培など粗放的な限られたもので、米や麦などの主要穀物が生産されることは無かった。

第二次世界大戦に入ると日本軍がポートブレアに上陸(1942年3月23日)。日本はアンダマン・ニコバル諸島をスバス・チャンドラ・ボースによる自由インド仮政府の統治下に置いた。ボースは大戦中にアンダマン・ニコバル諸島を訪れ、アンダマンを殉教者を意味するシャヒード (शहीद, Shaheed) に、そしてニコバルを自治を意味するスワラージ (स्वराज, Swaraj) に改名した。インド国民軍のロガナサン中佐がアンダマン・ニコバル諸島を統治した。一方、イギリスは東南アジア方面への反攻への足がかりとするため諸島の奪還を企画、海上封鎖を行い物資の補給を途絶させた。農業生産が行われていない島内では餓死者を出す事態となり、戦後、数十名の日本軍関係者が責任を負わされ、BC級戦犯としてシンガポールにて処刑されている。

アンダマン・ニコバル諸島は、1947年のインドの独立によりインド領となった。

2004年12月26日、アンダマン・ニコバル諸島沿岸は約千年周期とされているスマトラ島沖地震による高さ10mに達する津波によって、壊滅的な打撃を受けた。控えめな見積もりでも、この災害でアンダマン・ニコバル諸島では少なくとも7,000人が死亡したとしている。

ここまで、ウイキペディアを引用

【1月26日 AFP】インドのアンダマン諸島(Andaman Islands)に暮らすジャラワ(Jarawa)族が密猟者や観光客の不法侵入により存亡の危機に瀕していると、先住民支援団体サバイバル・インターナショナル(Survival International)が24日、警告を発した。

同団体によると、ジャラワ族人口は365人にまで減っており、前年1月に最後の1人が死亡した同諸島のボ(Bo)族と同じ運命をたどるのではないかと懸念されている。人口減少の原因としては、ジャラワ族が食糧とする動物の密猟、観光客が持ち込む病気などが挙げられるという。

ジャラワ族はアフリカからアジアへ移り住んだ初めての部族と考えられており、森の中で遊牧生活を送っている。1998年までは強硬に外部との接触を拒んでいた。

アンダマン諸島では、先住民を保護する法律のもと、集落への立ち入りが厳格に規制されている。その一方、自然が豊かで、白い砂浜がある同諸島は観光地としての開発が急速に進んでいる。

同団体は前年6月、ジャラワ族などを間近で観察する「ヒューマン・サファリツアー」を実施したとして、インドの旅行会社8社を非難した。

ベンガル湾に浮かぶインド領アンダマン諸島で、先住民が話していた二つの言語の最後の話者が相次いで亡くなり、両言語が絶滅した。現地の言語を研究しているネルー大学のアンビタ・アッビ博士が明らかにした。

亡くなったのは、ボロさん(79)とボアさん(85)。2人は「大アンダマン島人」と呼ばれるネグリート(黒色人種)系先住民族の末裔(まつえい)で、同民族の中の各部族が話す四つの言語のうち、それぞれコラ語とボー語を母語とする最後の1人だった。

2人は話し友達で、ともに2004年のインド洋津波で被災した。昨年11月にボロさんが亡くなると、ボアさんの衰えが目立つようになり、先月26日に死去したという。

19世紀に英国が植民地化した時点で、大アンダマン島人は約5千人おり、10の言語が存在した。しかし、外部から入ってきた伝染病や戦闘などで人口も言語の種類も減り続け、今は約50人が保護区内で暮らすだけだという。

以上、アンダマン諸島(Andaman Islands)に暮らすジャラワ(Jarawa)族は存亡の危機に有り、彼らが森で暮らしている時の画像を探すことが出来ませんでした。

彼らは人間ですが、パンダやトキのような絶滅危惧種として保護することが重要と思います。

ただしその生活や文化まで保存することは、非常に困難な作業ですが、彼らが生活圏内にしているジャングルを大きく設定し、立ち入り禁止にすれば、可能性は有ると思います。

インド政府の英断を期待します。

アンダマン・ニコバル諸島、英語: Andaman and Nicobar Islands)は、インド洋のベンガル湾南部に位置するインドの連邦直轄領である。北緯10度線の北側がアンダマン諸島、南側がニコバル諸島である。アンダマン・ニコバル諸島の主都はポートブレアである。また、インド政府が国防上の理由により、外国人の立ち入りを制限している。理由としては、マラッカ海峡への航路を扼する位置にあり、防衛戦略上の要地となっているためである。また、原住民の保護政策の一環の意味合いもある。

概要 [編集]面積 8293平方キロ

人口 277,989人

主都 ポートブレア

識字率 73.74%

主要言語 各部族の母語、ヒンディー語、タミル語及びベンガル語

語源 [編集]アンダマン (Andaman) という名前は、マレー語でヒンドゥー教のハヌマーン神を意味するHandumanに由来する。 また、ニコバル (Nicobar) は、マレー語で裸の人々の土地という意味である。その名の通り、小アンダマン島、大ニコバル島には合わせて5部族の先住民がおり、計800人ほどが石器時代と同様の狩猟採集生活を行っている。

歴史 [編集]アンダマン・ニコバル諸島は、18世紀にマラータ同盟によって占領された後、イギリスによって支配された。イギリスはここを流刑地としており、インド及び周辺国で反イギリス的な活動を行った政治犯などを送り込んでいた。このような刑罰はヒンディー語で黒い水を意味するカーラーパーニー (काला पानी, Kalapani) と呼ばれた。ポートブレアの独房監獄は英領インドの「シベリア」と見なされていた[要出典]。

原住民たちはイギリスの統治のなかでも狩猟生活などにより自給自足の生活を営んでいた。それに対し、イギリスが送り込んだ流刑民及びその子孫は土木工事や木材生産に従事し、代償として配給される食糧等の物資を頼りに生活を送っていた。これは従属性をコントロールする意図もあったと考えられ、農業はココナツの栽培など粗放的な限られたもので、米や麦などの主要穀物が生産されることは無かった。

第二次世界大戦に入ると日本軍がポートブレアに上陸(1942年3月23日)。日本はアンダマン・ニコバル諸島をスバス・チャンドラ・ボースによる自由インド仮政府の統治下に置いた。ボースは大戦中にアンダマン・ニコバル諸島を訪れ、アンダマンを殉教者を意味するシャヒード (शहीद, Shaheed) に、そしてニコバルを自治を意味するスワラージ (स्वराज, Swaraj) に改名した。インド国民軍のロガナサン中佐がアンダマン・ニコバル諸島を統治した。一方、イギリスは東南アジア方面への反攻への足がかりとするため諸島の奪還を企画、海上封鎖を行い物資の補給を途絶させた。農業生産が行われていない島内では餓死者を出す事態となり、戦後、数十名の日本軍関係者が責任を負わされ、BC級戦犯としてシンガポールにて処刑されている。

アンダマン・ニコバル諸島は、1947年のインドの独立によりインド領となった。

2004年12月26日、アンダマン・ニコバル諸島沿岸は約千年周期とされているスマトラ島沖地震による高さ10mに達する津波によって、壊滅的な打撃を受けた。控えめな見積もりでも、この災害でアンダマン・ニコバル諸島では少なくとも7,000人が死亡したとしている。

ここまで、ウイキペディアを引用

【1月26日 AFP】インドのアンダマン諸島(Andaman Islands)に暮らすジャラワ(Jarawa)族が密猟者や観光客の不法侵入により存亡の危機に瀕していると、先住民支援団体サバイバル・インターナショナル(Survival International)が24日、警告を発した。

同団体によると、ジャラワ族人口は365人にまで減っており、前年1月に最後の1人が死亡した同諸島のボ(Bo)族と同じ運命をたどるのではないかと懸念されている。人口減少の原因としては、ジャラワ族が食糧とする動物の密猟、観光客が持ち込む病気などが挙げられるという。

ジャラワ族はアフリカからアジアへ移り住んだ初めての部族と考えられており、森の中で遊牧生活を送っている。1998年までは強硬に外部との接触を拒んでいた。

アンダマン諸島では、先住民を保護する法律のもと、集落への立ち入りが厳格に規制されている。その一方、自然が豊かで、白い砂浜がある同諸島は観光地としての開発が急速に進んでいる。

同団体は前年6月、ジャラワ族などを間近で観察する「ヒューマン・サファリツアー」を実施したとして、インドの旅行会社8社を非難した。

ベンガル湾に浮かぶインド領アンダマン諸島で、先住民が話していた二つの言語の最後の話者が相次いで亡くなり、両言語が絶滅した。現地の言語を研究しているネルー大学のアンビタ・アッビ博士が明らかにした。

亡くなったのは、ボロさん(79)とボアさん(85)。2人は「大アンダマン島人」と呼ばれるネグリート(黒色人種)系先住民族の末裔(まつえい)で、同民族の中の各部族が話す四つの言語のうち、それぞれコラ語とボー語を母語とする最後の1人だった。

2人は話し友達で、ともに2004年のインド洋津波で被災した。昨年11月にボロさんが亡くなると、ボアさんの衰えが目立つようになり、先月26日に死去したという。

19世紀に英国が植民地化した時点で、大アンダマン島人は約5千人おり、10の言語が存在した。しかし、外部から入ってきた伝染病や戦闘などで人口も言語の種類も減り続け、今は約50人が保護区内で暮らすだけだという。

以上、アンダマン諸島(Andaman Islands)に暮らすジャラワ(Jarawa)族は存亡の危機に有り、彼らが森で暮らしている時の画像を探すことが出来ませんでした。

彼らは人間ですが、パンダやトキのような絶滅危惧種として保護することが重要と思います。

ただしその生活や文化まで保存することは、非常に困難な作業ですが、彼らが生活圏内にしているジャングルを大きく設定し、立ち入り禁止にすれば、可能性は有ると思います。

インド政府の英断を期待します。

マサイ族、サン族と来ましたので、今回はピグミーを取り上げました。

ウイキペディアから多くを引用

ピグミーは大きく分けて、大湖地域のトゥワ、コンゴ盆地の東部イトゥリの森に住むムブティ、西部のアカやバカがいる。小さなグループも多い。

国別のピグミー諸民族 国名 民族名 人口

コンゴ民主共和国

ムブティ 30,000 - 40,000

エフェ ?

トゥワ ?

ルワンダ

トゥワ ?

カメルーン

バカ ?

バギエリ

ガボン

バボンゴ ?

中央アフリカ共和国

アカ ?

コンゴ共和国

アカ ?

以上?が多く人口不明

アフリカのピグミーにはムブティの他にアカ、バベンゼレ、バカ、ビンガ、エフェ、トゥワ、ウォチュアなどがある。中央アフリカ共和国では身長に対してだけなく部族そのものについて、ピグミーではなくバヤカという呼称が好まれている。

アジアにおいて小さな体をもつ狩猟採集民であるフィリピンのアグタ族 (Agta) とバタク族 (Batak) 、マレー半島のセマン人 (Semang) 、アンダマン諸島の先住民などは現在アフリカのピグミーとは独立の存在とされている。

ピグミーの起源ピグミーは様々な民族名を持ち、それぞれ異なる言語を話す。しかしその一方でひとまとまりの存在だとみなされてきた。その理由は一つには小柄という身体的な特徴であり、もうひとつは文化的な共通性である。しかし一部の研究者は様々な根拠から異なる起源を持つ集団ではないかと異論を提出している。彼らは共通祖先の形質を継承したからではなく、熱帯雨林における狩猟採集生活という環境が自然選択として働いた結果、似たような身体に収斂したとする。もしそうだとすると、ピグミーという言葉で複数の集団をまとめることに問題点が生じることになる。

名前の由来無文字社会であるピグミーの記録は外部社会に依存する。ピグミーについての最古の記録は、古代エジプトのヒエログリフで、ペピ2世が「小人dng」の神のダンスを見たいと地方の行政官に通達したという記録がある。ピグミーという語につながる最古の記録はホメロスの叙事詩イーリアスに出てくる、鶴に殺される小人族のピュグマイオイPygmaioiで、肘尺のpygmē(肘から拳までの長さ 約35cm)に由来する。直接的には、アリストテレスが『動物誌』動物部門編においてナイル川の水源地から飛来する鶴と戦う穴居生活をする人々を記述していることから、現在アフリカでピグミーと呼ばれる人たちとピグミーという単語が結びつけられている。なおインドのネグリトとピグミーが結びつけられた経緯は、プリニウスが『博物誌』において、鶴と戦う背丈が75cmを越すことのない小人族の話がインドの先の山岳地帯とされたことによる。プリニウスはこの記述を他の様々な怪物や怪人と並べて記載しており、中世までヨーロッパ社会の中で知られていた。

ルネサンス期以降、ピグミーの実在についての論争があったが結論はでなかった。しかし17世紀以降、アフリカやアジアの情報が増えると、ピグミー実在説が強くなった。解剖学者のタイソンはチンパンジーの標本にピグミーと名付け、一方では博物学者のエドワーズはオランウータンを「森の人、もしくはピグミー」とみなしたために、 ボルネオオランウータンの学名であるPongo pygmaeusに痕跡が残っている。また博物学者のビュフォンは鳥類の博物誌において、「ピグミーは明白にサルであり、知識がなかったり、観察者が人とみなしてしまった」という記述を残している。

現在も怪物の一派としての小人やサルというイメージがピグミーという単語にはこびりついているので、人類学者のヒューレットは「森の狩猟採集者forest forager」、ケンリックは「森の民 forest people」を使って論文を書いている。しかし現代の中央アフリカの都市部でガードマンや治療者として生きているものの存在[3]や、これからの彼らの生活を考えると森と結びつけた呼称が本当に政治的に妥当な配慮となっているのかは別問題である。

言語ピグミーは多様な言語集団の集合であり、「ピグミー語族」は存在しない。彼らが使う言語は隣接する農耕民あるいは歴史的に隣接していたと考えられる農耕民の言語の方言とみなされている。コンゴ盆地東部で隣接した地域に住むムブティとエフェの場合、ムブティはニジェール・コンゴ大語族のバントゥー系の言語、エフェはナイル・サハラ大語族と隣接農耕民の言語を話している。一方でコンゴ盆地西部のアカとバカの場合近隣の住民と同じ言語を話しているわけではない。民族言語学的な歴史過程の復元によれば、アカとバカの共通祖先集団は(現在の)中央アフリカ共和国南部に居住していた。当時隣接していた農耕集団のンガンドとングバカと密接な関係をもち、それぞれの言語を話すグループとしてアカとバカに分かれたが、トウモロコシなどの新大陸産の産物が伝えられて以降に、バカが何らかの経緯で南西方向に大移動し、他の言語を身につけないまま今に至り、アカは(おそらく)一時的にンガンドと離れていた時期があり別言語化した。バカもアカも農耕民と会話するとき、その農耕民の言語を使うが、近隣の農耕民がバカやアカの言語を理解することはまれである。

以上のような事情から、ピグミーは農耕民との接触以前は無言語であり、農耕民との接触によって言語を獲得した、あるいは農耕民の中のある被支配階層が狩猟採集生活に適応した結果身体が矮小化した(ので農耕民とピグミーは同一言語を話している)という説が立てられたことがあった。しかし12万5000年─16万5000年前にコイ=サン語族とピグミーが他の人類集団から分岐したにもかかわらず、前者のみ独自言語を持つという仮説は不自然である。なおピグミー全体に共通する語彙についての研究はないが、隣接したピグミーと農耕民の語彙の比較研究から、固有名詞や儀礼の言葉、動植物名にピグミーオリジナルの語彙の存在は確かめられており、かつては存在していたオリジナルな言語が、農耕民との接触によって文法や語彙の多くが消失したと一般には考えられている。

遺伝学より言語学は文化的なオリジンを探求する方法であるが、生物学的な側面については遺伝学を利用することで理解することができる。

ミトコンドリアDNAの分析によって、例えば西のピグミー(アカやバカなど)と東のピグミー(トゥワやムブティなど)の間の遺伝的な類似性よりも、それぞれの近隣農耕民との方が遺伝的に近いという結果が得られている。しかしこれによって、ピグミーの同一起源が否定されたわけではない。実際にはピグミーの女性は近隣の農耕民に娶られるという一方的な通婚があり、ピグミーの女性の遺伝子が農耕民に供給されてきたからである。mtDNAの集団内多様性や核DNAの研究から、実際にはピグミーと他の人々は6-7万年前に分岐し、2万年前に東と西にピグミーが分岐したという結果が得られ、ピグミーは同一起源であるというのが有力である。

社会・文化最も人類学的研究の進んだピグミーはコンゴ民主共和国のイトゥリの森に住むムブティ族である。コリン・ターンブル (Colin Turnbull) は著書『森の民~コンゴ・ピグミーとの三年間~ (The Forest People) 』 (1962) の中で彼らを主題とした研究成果を示している。

ピグミーは他の民族と異なり、10代はじめに身長の成長が鈍化する傾向にあるために成人の身長が低くなる。これらは環境への適応のためであり、小島や密林といった隔絶された環境に応じ人間以外の種の中で独立して進化したものである。ピグミーの祖先が生きた環境はかれらの身体サイズを多世代にわたり小さくし、そして今日、自然淘汰によりその遺伝子が優位性を占めている。

コンゴ共和国にあるピグミーの家は木ぎれと葉っぱで建てられているアフリカのピグミーは集団、即興による複雑なポリフォニーが特徴的な声楽によってよく知られている。Simha Aromはピグミー音楽の多音の複雑さは、中世ヨーロッパのアルス・ノヴァのポリフォニーとよく似ていると指摘している。ピグミー音楽に用いられるほとんどの楽器は単純かつ実用的なもので伝統的なノマディック(放浪的)ライフスタイルに似つかわしい。ピグミー社会は平等主義で有名である(おそらく空想的に描かれたもの)。彼らはよく理想郷と未開社会の両者を包含するものとして空想的に描かれ、彼らが長期にわたり、ピグミー以外の「より近代的な」集団(近隣の村落、農場経営者、材木会社、宣教師、狩り場に侵入するハンター)と関係を持ち続けてきたことを見落としがちである。アフリカのピグミーは独自の言語は持っていないが、周辺のピグミー以外の言語(バンツー語など)を話す。

コンゴ共和国のピグミー家屋の内部

アフリカピグミーとヨーロッパの探検家コンゴ共和国のサンガ (Sangha) 川沿いのウエッソ (Ouesso) とポコラ (Pokola) のちょうど中央付近にあるピグミーの家は、棒きれと葉っぱで建てられており、とても狭く、木製のベッドと棚のような基本的な家具だけがある。熱帯雨林では夜間の冷え込みが厳しいため、内部には囲炉裏が設けられており、トウモロコシやその他の果物を蒸留して酒を造るために使われている。彼らはまた非常に有能な猟師でもある。

ウイキペディアでは以上で、中央アフリカの広い範囲に分散して生活している、ピグミーを1つの種族と扱うのには問題が有ることが分かりました。

また何故低身長という形で進化したのか疑問ですが。次のような説が有り、私は納得しました。

成人した男性でも平均身長が155センチ以下という、低身長で知られるピグミー族の人々ですが、彼らが小柄である理由を、英ケンブリッジ大の研究チームがまとめました。それによると、彼らの特徴「低身長」は、これまで考えられてきた、(1)熱帯森林での生活で体内に熱がこもらない(2)密林で動きやすい(3)食物が乏しい環境で飢えに耐えやすい …といった理由ではなく、以下の理由で進化した結果である可能性が高いとのことです。

このケンブリッジ大の研究によって判ったことというのは、(アフリカのピグミーではなくフィリピンの狩猟採取部族の調査)彼らが2002年から03年にかけて、フィリピンの2地域で計約800人の子供や大人を調査した結果、判ったことは、(女性の場合は特に)身長の伸びが早く、12~13歳で大人並みになる反面、15歳まで生き延びる割合は3~5割と、アフリカの草原に住む民族の6~7割に比べ、大幅に低いと言うこと。 ここから考えられることは、死亡率が非常に高い苛酷な環境の中、少しでも種族を生き長らえさせるべく、早く成長して 、早く成長を終えて 、子供を産む ように…適応したということです。考えて見れば我々も以前、平均寿命は短く、早婚でした。

今後狩猟採集民であるフィリピンのアグタ族 (Agta) とバタク族 (Batak) 、マレー半島のセマン人 (Semang) 、アンダマン諸島の先住民などに付いても記事を書きたいと思っています。

ウイキペディアから多くを引用

ピグミーは大きく分けて、大湖地域のトゥワ、コンゴ盆地の東部イトゥリの森に住むムブティ、西部のアカやバカがいる。小さなグループも多い。

国別のピグミー諸民族 国名 民族名 人口

コンゴ民主共和国

ムブティ 30,000 - 40,000

エフェ ?

トゥワ ?

ルワンダ

トゥワ ?

カメルーン

バカ ?

バギエリ

ガボン

バボンゴ ?

中央アフリカ共和国

アカ ?

コンゴ共和国

アカ ?

以上?が多く人口不明

アフリカのピグミーにはムブティの他にアカ、バベンゼレ、バカ、ビンガ、エフェ、トゥワ、ウォチュアなどがある。中央アフリカ共和国では身長に対してだけなく部族そのものについて、ピグミーではなくバヤカという呼称が好まれている。

アジアにおいて小さな体をもつ狩猟採集民であるフィリピンのアグタ族 (Agta) とバタク族 (Batak) 、マレー半島のセマン人 (Semang) 、アンダマン諸島の先住民などは現在アフリカのピグミーとは独立の存在とされている。

ピグミーの起源ピグミーは様々な民族名を持ち、それぞれ異なる言語を話す。しかしその一方でひとまとまりの存在だとみなされてきた。その理由は一つには小柄という身体的な特徴であり、もうひとつは文化的な共通性である。しかし一部の研究者は様々な根拠から異なる起源を持つ集団ではないかと異論を提出している。彼らは共通祖先の形質を継承したからではなく、熱帯雨林における狩猟採集生活という環境が自然選択として働いた結果、似たような身体に収斂したとする。もしそうだとすると、ピグミーという言葉で複数の集団をまとめることに問題点が生じることになる。

名前の由来無文字社会であるピグミーの記録は外部社会に依存する。ピグミーについての最古の記録は、古代エジプトのヒエログリフで、ペピ2世が「小人dng」の神のダンスを見たいと地方の行政官に通達したという記録がある。ピグミーという語につながる最古の記録はホメロスの叙事詩イーリアスに出てくる、鶴に殺される小人族のピュグマイオイPygmaioiで、肘尺のpygmē(肘から拳までの長さ 約35cm)に由来する。直接的には、アリストテレスが『動物誌』動物部門編においてナイル川の水源地から飛来する鶴と戦う穴居生活をする人々を記述していることから、現在アフリカでピグミーと呼ばれる人たちとピグミーという単語が結びつけられている。なおインドのネグリトとピグミーが結びつけられた経緯は、プリニウスが『博物誌』において、鶴と戦う背丈が75cmを越すことのない小人族の話がインドの先の山岳地帯とされたことによる。プリニウスはこの記述を他の様々な怪物や怪人と並べて記載しており、中世までヨーロッパ社会の中で知られていた。

ルネサンス期以降、ピグミーの実在についての論争があったが結論はでなかった。しかし17世紀以降、アフリカやアジアの情報が増えると、ピグミー実在説が強くなった。解剖学者のタイソンはチンパンジーの標本にピグミーと名付け、一方では博物学者のエドワーズはオランウータンを「森の人、もしくはピグミー」とみなしたために、 ボルネオオランウータンの学名であるPongo pygmaeusに痕跡が残っている。また博物学者のビュフォンは鳥類の博物誌において、「ピグミーは明白にサルであり、知識がなかったり、観察者が人とみなしてしまった」という記述を残している。

現在も怪物の一派としての小人やサルというイメージがピグミーという単語にはこびりついているので、人類学者のヒューレットは「森の狩猟採集者forest forager」、ケンリックは「森の民 forest people」を使って論文を書いている。しかし現代の中央アフリカの都市部でガードマンや治療者として生きているものの存在[3]や、これからの彼らの生活を考えると森と結びつけた呼称が本当に政治的に妥当な配慮となっているのかは別問題である。

言語ピグミーは多様な言語集団の集合であり、「ピグミー語族」は存在しない。彼らが使う言語は隣接する農耕民あるいは歴史的に隣接していたと考えられる農耕民の言語の方言とみなされている。コンゴ盆地東部で隣接した地域に住むムブティとエフェの場合、ムブティはニジェール・コンゴ大語族のバントゥー系の言語、エフェはナイル・サハラ大語族と隣接農耕民の言語を話している。一方でコンゴ盆地西部のアカとバカの場合近隣の住民と同じ言語を話しているわけではない。民族言語学的な歴史過程の復元によれば、アカとバカの共通祖先集団は(現在の)中央アフリカ共和国南部に居住していた。当時隣接していた農耕集団のンガンドとングバカと密接な関係をもち、それぞれの言語を話すグループとしてアカとバカに分かれたが、トウモロコシなどの新大陸産の産物が伝えられて以降に、バカが何らかの経緯で南西方向に大移動し、他の言語を身につけないまま今に至り、アカは(おそらく)一時的にンガンドと離れていた時期があり別言語化した。バカもアカも農耕民と会話するとき、その農耕民の言語を使うが、近隣の農耕民がバカやアカの言語を理解することはまれである。

以上のような事情から、ピグミーは農耕民との接触以前は無言語であり、農耕民との接触によって言語を獲得した、あるいは農耕民の中のある被支配階層が狩猟採集生活に適応した結果身体が矮小化した(ので農耕民とピグミーは同一言語を話している)という説が立てられたことがあった。しかし12万5000年─16万5000年前にコイ=サン語族とピグミーが他の人類集団から分岐したにもかかわらず、前者のみ独自言語を持つという仮説は不自然である。なおピグミー全体に共通する語彙についての研究はないが、隣接したピグミーと農耕民の語彙の比較研究から、固有名詞や儀礼の言葉、動植物名にピグミーオリジナルの語彙の存在は確かめられており、かつては存在していたオリジナルな言語が、農耕民との接触によって文法や語彙の多くが消失したと一般には考えられている。

遺伝学より言語学は文化的なオリジンを探求する方法であるが、生物学的な側面については遺伝学を利用することで理解することができる。

ミトコンドリアDNAの分析によって、例えば西のピグミー(アカやバカなど)と東のピグミー(トゥワやムブティなど)の間の遺伝的な類似性よりも、それぞれの近隣農耕民との方が遺伝的に近いという結果が得られている。しかしこれによって、ピグミーの同一起源が否定されたわけではない。実際にはピグミーの女性は近隣の農耕民に娶られるという一方的な通婚があり、ピグミーの女性の遺伝子が農耕民に供給されてきたからである。mtDNAの集団内多様性や核DNAの研究から、実際にはピグミーと他の人々は6-7万年前に分岐し、2万年前に東と西にピグミーが分岐したという結果が得られ、ピグミーは同一起源であるというのが有力である。

社会・文化最も人類学的研究の進んだピグミーはコンゴ民主共和国のイトゥリの森に住むムブティ族である。コリン・ターンブル (Colin Turnbull) は著書『森の民~コンゴ・ピグミーとの三年間~ (The Forest People) 』 (1962) の中で彼らを主題とした研究成果を示している。

ピグミーは他の民族と異なり、10代はじめに身長の成長が鈍化する傾向にあるために成人の身長が低くなる。これらは環境への適応のためであり、小島や密林といった隔絶された環境に応じ人間以外の種の中で独立して進化したものである。ピグミーの祖先が生きた環境はかれらの身体サイズを多世代にわたり小さくし、そして今日、自然淘汰によりその遺伝子が優位性を占めている。

コンゴ共和国にあるピグミーの家は木ぎれと葉っぱで建てられているアフリカのピグミーは集団、即興による複雑なポリフォニーが特徴的な声楽によってよく知られている。Simha Aromはピグミー音楽の多音の複雑さは、中世ヨーロッパのアルス・ノヴァのポリフォニーとよく似ていると指摘している。ピグミー音楽に用いられるほとんどの楽器は単純かつ実用的なもので伝統的なノマディック(放浪的)ライフスタイルに似つかわしい。ピグミー社会は平等主義で有名である(おそらく空想的に描かれたもの)。彼らはよく理想郷と未開社会の両者を包含するものとして空想的に描かれ、彼らが長期にわたり、ピグミー以外の「より近代的な」集団(近隣の村落、農場経営者、材木会社、宣教師、狩り場に侵入するハンター)と関係を持ち続けてきたことを見落としがちである。アフリカのピグミーは独自の言語は持っていないが、周辺のピグミー以外の言語(バンツー語など)を話す。

コンゴ共和国のピグミー家屋の内部

アフリカピグミーとヨーロッパの探検家コンゴ共和国のサンガ (Sangha) 川沿いのウエッソ (Ouesso) とポコラ (Pokola) のちょうど中央付近にあるピグミーの家は、棒きれと葉っぱで建てられており、とても狭く、木製のベッドと棚のような基本的な家具だけがある。熱帯雨林では夜間の冷え込みが厳しいため、内部には囲炉裏が設けられており、トウモロコシやその他の果物を蒸留して酒を造るために使われている。彼らはまた非常に有能な猟師でもある。

ウイキペディアでは以上で、中央アフリカの広い範囲に分散して生活している、ピグミーを1つの種族と扱うのには問題が有ることが分かりました。

また何故低身長という形で進化したのか疑問ですが。次のような説が有り、私は納得しました。

成人した男性でも平均身長が155センチ以下という、低身長で知られるピグミー族の人々ですが、彼らが小柄である理由を、英ケンブリッジ大の研究チームがまとめました。それによると、彼らの特徴「低身長」は、これまで考えられてきた、(1)熱帯森林での生活で体内に熱がこもらない(2)密林で動きやすい(3)食物が乏しい環境で飢えに耐えやすい …といった理由ではなく、以下の理由で進化した結果である可能性が高いとのことです。

このケンブリッジ大の研究によって判ったことというのは、(アフリカのピグミーではなくフィリピンの狩猟採取部族の調査)彼らが2002年から03年にかけて、フィリピンの2地域で計約800人の子供や大人を調査した結果、判ったことは、(女性の場合は特に)身長の伸びが早く、12~13歳で大人並みになる反面、15歳まで生き延びる割合は3~5割と、アフリカの草原に住む民族の6~7割に比べ、大幅に低いと言うこと。 ここから考えられることは、死亡率が非常に高い苛酷な環境の中、少しでも種族を生き長らえさせるべく、早く成長して 、早く成長を終えて 、子供を産む ように…適応したということです。考えて見れば我々も以前、平均寿命は短く、早婚でした。

今後狩猟採集民であるフィリピンのアグタ族 (Agta) とバタク族 (Batak) 、マレー半島のセマン人 (Semang) 、アンダマン諸島の先住民などに付いても記事を書きたいと思っています。

フリー百科事典『ウィキペディアから

ボツワナ(約5万5000人)

ナミビア(約2万7000人)

南アフリカ共和国(約1万人)

と3ヶ国にまたがり暮らしている。

居住地域 南部アフリカ

言語 コイサン語族

宗教 多神教

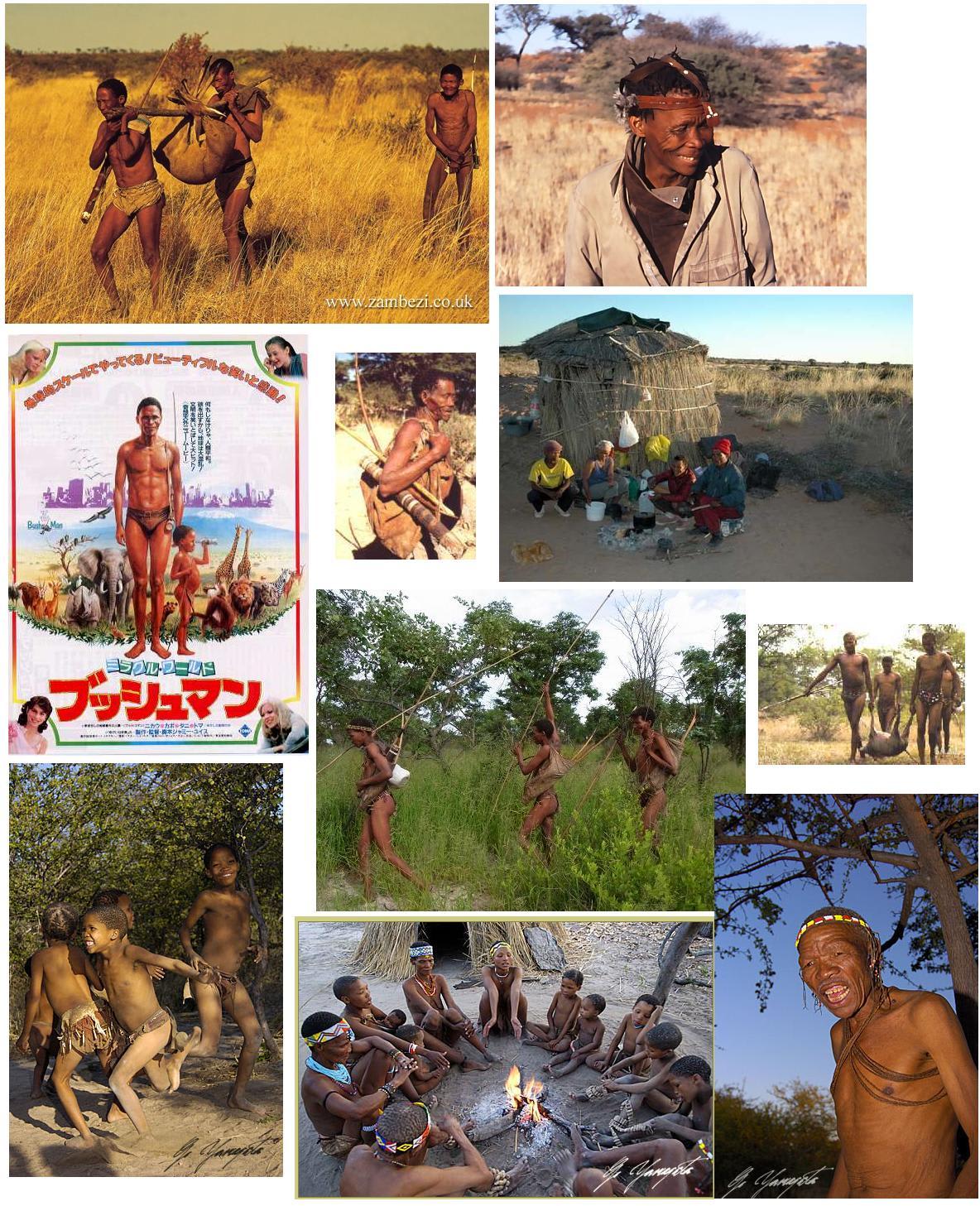

サン人は、南部アフリカのカラハリ砂漠に住む狩猟採集民族である。砂漠に住む狩猟採集民族は大変少なく現在ではこのサン人ぐらいしかいない。

かつて3000~2000年前くらいまでは、南部アフリカから東アフリカにかけて広く分布していた。しかし、バントゥー系の人々や白人の進出により激減し、現在はカラハリ砂漠に残っているだけである。

概要 人口は約10万人。言語はコイサン語族。吸着音あるいはクリック音(舌打ちをするようにして発音される音)とよばれる類型に分類される非常に多様な音を普通の子音として使用する言語である。コイ人とは身体特性、言語、文化など著しく類似している。基本的に狩猟採集で生計をたてているのがサン人、牧畜で生計を立てているのがコイ人と区別する。

かつてオランダ人により Bosjesman(藪の民)と名づけられ、英訳されブッシュマン(Bushman)となったが、侮蔑を含む呼び方であるとされる。しかし研究者やサン人自身の中には、「カラハリの叢林に住む自由人」という意味を込めてブッシュマンと呼ぶ人もいる。

サン (San) またはサーン (Sann, Sān) は、コイコイ人やナマ人(英語)による呼び名である。これらは通性複数だが、男性複数のサンクア(サンカ) (Sanqua)・ソアクア (Soaqua)・ソンクア (Sonqua) でも呼ばれる。これらは英語やオランダ語では17世紀ごろまで使われていた古い呼び名で、18世紀にブッシュマンに取って代わられた。しかし1970年代から政治的正しさによりブッシュマン(この呼び名には性別問題もある)が忌避されると、再び「サン」が使われ始めた。 ツワナ語起源のマサルワ (Masarwa) またはバサルワ[1](Basarwa) でも呼ばれ、サン同様、1970年代からブッシュマンに代わりバサルワが使われ始めた。

北部の住民はクン (!Kung) とも呼ばれる。

身体的特徴 平均身長は男子で約155cmと低身長であるものの身長150cm以下のピグミーではない。毛髪は極端に縮れた毛で、内部に多量の脂肪組織の蓄積のために後方に突出している臀部を持っている。皮膚は黄褐色でしわが多く、突出した頬骨をもつ。人種5大区分ではカポイドとされる。アフリカの最古の住民であると考えられている。

社会 、親族関係に基づく40–50人単位ぐらいの数家族の集団が集まったり離れたりしながら移動生活をする。一ヶ所のところに数日から一ヶ月程度しかいない。その間の住居は、半球状の草葺き小屋を簡単に作って住む。

集団を取りまとめるリーダーとなる存在はなく、職業や身分、地位の差もない。男が狩猟をして、女が採集するといったような性別や年齢による役割の違いはあるものの、社会を築いている構成員は対等な関係である。

親族の体系は性と世代によって二分される。父の兄弟を父、母の姉妹を母と呼ぶ。冠婚葬祭、成人式などの通過儀礼は簡単にすまし、派手な祭りなどは行わない。

宗教 無数の神々の頂点に立つ天空神で創造神であるカアング、病気や死の原因となる悪霊を信じている。しかし統一された体系的な宗教は持っていない。

近代化の影響 1990年代以降、世界的なグローバリゼーションとボツワナ政府の福祉向上、動植物保護、さらには鉱物資源開発を名目とした近代化政策の影響により、中央カラハリ動物保護区などの保護区域外への定住化が進むなど、サン人の生活は大きく変わりつつある。

しかし、サン人の多くは貨幣経済生活になじめず、失業、伝統文化の消失などが社会問題化している。

保護区域内においても、自生するフーディアなどの薬用植物の採取や、オリックスなどの動物の狩猟が違法とされ逮捕される事例が相次いでいる。フーディア製品の商品化にユニリーバ社などが取り組み高い利益をあげているが、地元への還元はなく社会問題になっている。

サン人をテーマにした作品 1980年公開映画『ミラクル・ワールド ブッシュマン』シリーズが有る。

以上ウィキペディアから

ここから私の記述、松内様から指摘がありましたので、修正します。

サン族の狩は、目標とした動物をしつこく追い続け、動物が疲労して動きが悪くなったところを矢で射止める方法です。

松内様からの指摘はサン族の狩りは、事前に弓矢で毒を注入し、弱った所でとどめを刺すということです。

私はここで言いたかったことは、類人猿が人類としてサバンナに適応する過程で下記に記述が有ったということです。

サン族は大柄では有りませんが、足が長くカモシカの足のようです(モンゴリアンはO脚が多い)そして、臀部が発達しており、長距離走向きです。

また捕獲対象となる動物に無い汗腺が発達しており、オーバーヒートに強い特徴があります、私が見たドキュメンタリーTVではこの人類の特徴を利用して獲物(汗腺がなく持久力がない)を追いかけると言っていました。

所で単位面積当りの黒人の汗腺は白人の2倍以上あるそうです。

ボツワナ(約5万5000人)

ナミビア(約2万7000人)

南アフリカ共和国(約1万人)

と3ヶ国にまたがり暮らしている。

居住地域 南部アフリカ

言語 コイサン語族

宗教 多神教

サン人は、南部アフリカのカラハリ砂漠に住む狩猟採集民族である。砂漠に住む狩猟採集民族は大変少なく現在ではこのサン人ぐらいしかいない。

かつて3000~2000年前くらいまでは、南部アフリカから東アフリカにかけて広く分布していた。しかし、バントゥー系の人々や白人の進出により激減し、現在はカラハリ砂漠に残っているだけである。

概要 人口は約10万人。言語はコイサン語族。吸着音あるいはクリック音(舌打ちをするようにして発音される音)とよばれる類型に分類される非常に多様な音を普通の子音として使用する言語である。コイ人とは身体特性、言語、文化など著しく類似している。基本的に狩猟採集で生計をたてているのがサン人、牧畜で生計を立てているのがコイ人と区別する。

かつてオランダ人により Bosjesman(藪の民)と名づけられ、英訳されブッシュマン(Bushman)となったが、侮蔑を含む呼び方であるとされる。しかし研究者やサン人自身の中には、「カラハリの叢林に住む自由人」という意味を込めてブッシュマンと呼ぶ人もいる。

サン (San) またはサーン (Sann, Sān) は、コイコイ人やナマ人(英語)による呼び名である。これらは通性複数だが、男性複数のサンクア(サンカ) (Sanqua)・ソアクア (Soaqua)・ソンクア (Sonqua) でも呼ばれる。これらは英語やオランダ語では17世紀ごろまで使われていた古い呼び名で、18世紀にブッシュマンに取って代わられた。しかし1970年代から政治的正しさによりブッシュマン(この呼び名には性別問題もある)が忌避されると、再び「サン」が使われ始めた。 ツワナ語起源のマサルワ (Masarwa) またはバサルワ[1](Basarwa) でも呼ばれ、サン同様、1970年代からブッシュマンに代わりバサルワが使われ始めた。

北部の住民はクン (!Kung) とも呼ばれる。

身体的特徴 平均身長は男子で約155cmと低身長であるものの身長150cm以下のピグミーではない。毛髪は極端に縮れた毛で、内部に多量の脂肪組織の蓄積のために後方に突出している臀部を持っている。皮膚は黄褐色でしわが多く、突出した頬骨をもつ。人種5大区分ではカポイドとされる。アフリカの最古の住民であると考えられている。

社会 、親族関係に基づく40–50人単位ぐらいの数家族の集団が集まったり離れたりしながら移動生活をする。一ヶ所のところに数日から一ヶ月程度しかいない。その間の住居は、半球状の草葺き小屋を簡単に作って住む。

集団を取りまとめるリーダーとなる存在はなく、職業や身分、地位の差もない。男が狩猟をして、女が採集するといったような性別や年齢による役割の違いはあるものの、社会を築いている構成員は対等な関係である。

親族の体系は性と世代によって二分される。父の兄弟を父、母の姉妹を母と呼ぶ。冠婚葬祭、成人式などの通過儀礼は簡単にすまし、派手な祭りなどは行わない。

宗教 無数の神々の頂点に立つ天空神で創造神であるカアング、病気や死の原因となる悪霊を信じている。しかし統一された体系的な宗教は持っていない。

近代化の影響 1990年代以降、世界的なグローバリゼーションとボツワナ政府の福祉向上、動植物保護、さらには鉱物資源開発を名目とした近代化政策の影響により、中央カラハリ動物保護区などの保護区域外への定住化が進むなど、サン人の生活は大きく変わりつつある。

しかし、サン人の多くは貨幣経済生活になじめず、失業、伝統文化の消失などが社会問題化している。

保護区域内においても、自生するフーディアなどの薬用植物の採取や、オリックスなどの動物の狩猟が違法とされ逮捕される事例が相次いでいる。フーディア製品の商品化にユニリーバ社などが取り組み高い利益をあげているが、地元への還元はなく社会問題になっている。

サン人をテーマにした作品 1980年公開映画『ミラクル・ワールド ブッシュマン』シリーズが有る。

以上ウィキペディアから

ここから私の記述、松内様から指摘がありましたので、修正します。

サン族の狩は、目標とした動物をしつこく追い続け、動物が疲労して動きが悪くなったところを矢で射止める方法です。

松内様からの指摘はサン族の狩りは、事前に弓矢で毒を注入し、弱った所でとどめを刺すということです。

私はここで言いたかったことは、類人猿が人類としてサバンナに適応する過程で下記に記述が有ったということです。

サン族は大柄では有りませんが、足が長くカモシカの足のようです(モンゴリアンはO脚が多い)そして、臀部が発達しており、長距離走向きです。

また捕獲対象となる動物に無い汗腺が発達しており、オーバーヒートに強い特徴があります、私が見たドキュメンタリーTVではこの人類の特徴を利用して獲物(汗腺がなく持久力がない)を追いかけると言っていました。

所で単位面積当りの黒人の汗腺は白人の2倍以上あるそうです。

ウィキペディア から

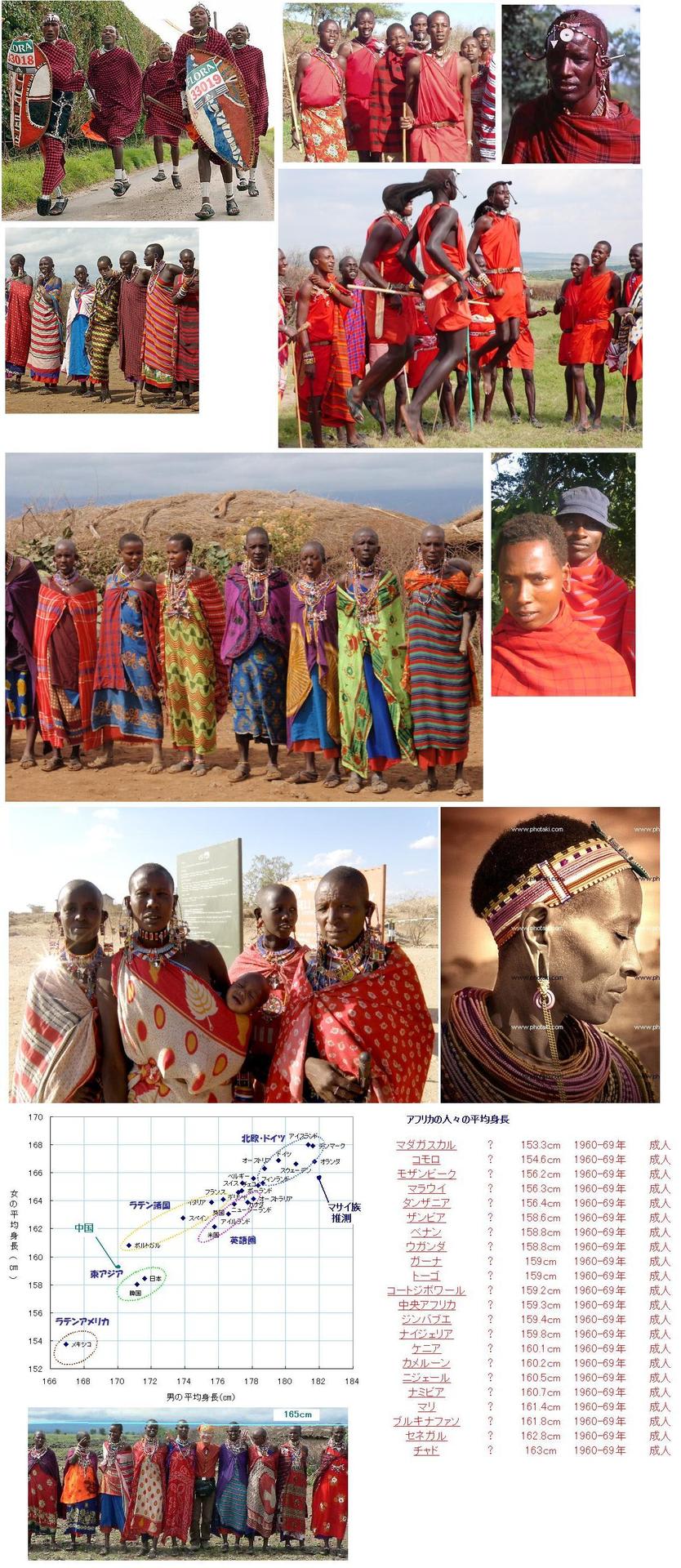

マサイ族(より正式にはマーサイ族)は、ケニア南部からタンザニア北部一帯の先住民である。ナイル系のマー語(マサイ語)を話す。「マサイ」とは、「マー語を話す人」という意味だという[1]。伝統的な生活を守って暮らしている民族である。人口は推定20 - 30万人程度と推測されている。「伝統信仰」はキリマンジャロ山の頂上に座するエン=カイという神を信奉する一神教。これはキクユ族の神であるンガイと同じものであると思われる。

非常に勇敢でプライドが高く、草原の貴族と呼ばれる。

本来は定住せず、狩猟および牛・羊・ヤギ等の家畜の遊牧で生計を立てる遊牧民であった。しかし現在では都市に住み、サバンナ観光ガイドや密猟監視員(彼らは有能なハンターであり、監視員は彼らの天職である)などの定職を持って暮らしているマサイ族も多い。以下は伝統的マサイ族に関する記述である。

マサイ族伝統の住居は牛糞と泥をこねて作った掘っ立て小屋である。この掘っ立て小屋をサークル状に配置し、外側をさらに木の柵で囲うのが村の伝統的なスタイルである。この村全体を彼らはボマと呼ぶ。夜になると、彼らは放牧していた家畜をこのサークルの内側に入れてしまう。猛獣などの外敵から家畜を守るための知恵である。

牛はマサイ族にとって最も重要な動物であり、貨幣の代わりでもある。賠償・結納・相続なども牛の受け渡しによって行われる。男性において牛を持たないということは、それだけで恋愛対象にならないというほど、牛は重視される。

基本的に一夫多妻制である。財産を多く持つ(つまり牛を多く持つ)男は二人以上の妻をめとることができる。またマサイ族の文化では、成人男性は猛獣退治や牛の放牧以外の労働をせず、普通の仕事は全て女性や子供が行う。これは戦いと狩りのみが男性の仕事で、武器以外の道具を持ち運ぶことすら恥とする彼らの価値観による。外部の人間が仕事を与えても「自分たちの文化ではない」として受け入れないことが多い。

主食は牛乳とウガリ。牛乳をギブユという瓢箪に入れて作った原始的なヨーグルトや、牛の血を抜いてそれを牛乳と混ぜ合わせたカラバッシュという飲み物もある。また牛の血そのものも飲用する。客人が来たときのお祝い事などでは動物を殺して肉食をすることもあるが、家畜を潰してしまうことになるためごくまれである。牛肉は非常に固いものをよく噛んで食べ、日本人や西洋人のように熟成させた柔らかい肉は好まない。このほか後述とも関連するが、魚食は全くせず、野菜を食べることもごく少ない。

政治的にはそれぞれの村ごとに長老がいて物事を決定する原始的な長老制をとる。戦士階級であるモランはこの長老の下に属し、未だ修行中の身分とされる。マサイ族の男性は生涯に必ず一度はモランとなる。モランは槍で武装し、独自の槍術をよくする。このほか相撲に似た格闘技も存在し、彼らはこれらを駆使してライオン、豹をはじめとする猛獣とも渡り合う。かつては他部族からの略奪もモランの仕事であったが、現在では行われていないという。

マサイ族の伝統的な色は赤であり、衣服や化粧にはほとんど赤が使われる。本来靴は履かず裸足であったが、最近では自ら作ったサンダルを履くようになった。このサンダルの底には自動車の古タイヤを流用していることが多い。

マサイの男性が大人になる儀式に割礼がある。男性、女性とも、性器に切り痕を入れる。特に女性に関しては、性行為の快感をなくす作用があるので、人権活動家の非難の対象にもなっている。

マサイ族に属するアリアールという1万人ほどの(小さな)グループにおいては、割礼によって男性は年齢帯別のグループに分けられており、ひとつの年齢グループは12歳~15歳などといった上下幅を持っているという。つまり、割礼は毎年行われるのではなく、十数年おきに行われ、同じ時に割礼を受けた男性たちは10年以上歳が離れていても、日本語の「同期」にあたる、というわけである。一番新しく割礼を受けたグループが「イルムラン」と呼ばれ、村落の人々と家畜を守る戦士の役割を果たしている、という。戦士は結婚もできず、女性の前で食事をすることも禁じられている、という。ひとつの戦士のグループが戦士を卒業するのは、次のグループ(世代)が割礼を受けた時、つまり10数年後のことで、そうなると戦士のしるしである編んだ髪を切り、結婚し、長老グループの仲間入りをする。

添付した画像に世界の民族(国単位)の平均身長を記載しました、アフリカの人は大きいという印象が有りますが、平均的にはそうでは有りません。

しかしマサイ族は明らかに身長の高い部族です、私はこの大きな要因に食べ物があると思います。

主食は牛乳とウガリ(ウガリ(スワヒリ語:Ugali)は、穀物の粉を湯で練り上げたアフリカ伝統の食品である。ケニアなどアフリカ東部や南部で主食として広く食されている)

牛乳をギブユという瓢箪に入れて作った原始的なヨーグルトや、牛の血を抜いてそれを牛乳と混ぜ合わせたカラバッシュという飲み物もある。また牛の血そのものも飲用する)

マサイ族(より正式にはマーサイ族)は、ケニア南部からタンザニア北部一帯の先住民である。ナイル系のマー語(マサイ語)を話す。「マサイ」とは、「マー語を話す人」という意味だという[1]。伝統的な生活を守って暮らしている民族である。人口は推定20 - 30万人程度と推測されている。「伝統信仰」はキリマンジャロ山の頂上に座するエン=カイという神を信奉する一神教。これはキクユ族の神であるンガイと同じものであると思われる。

非常に勇敢でプライドが高く、草原の貴族と呼ばれる。

本来は定住せず、狩猟および牛・羊・ヤギ等の家畜の遊牧で生計を立てる遊牧民であった。しかし現在では都市に住み、サバンナ観光ガイドや密猟監視員(彼らは有能なハンターであり、監視員は彼らの天職である)などの定職を持って暮らしているマサイ族も多い。以下は伝統的マサイ族に関する記述である。

マサイ族伝統の住居は牛糞と泥をこねて作った掘っ立て小屋である。この掘っ立て小屋をサークル状に配置し、外側をさらに木の柵で囲うのが村の伝統的なスタイルである。この村全体を彼らはボマと呼ぶ。夜になると、彼らは放牧していた家畜をこのサークルの内側に入れてしまう。猛獣などの外敵から家畜を守るための知恵である。

牛はマサイ族にとって最も重要な動物であり、貨幣の代わりでもある。賠償・結納・相続なども牛の受け渡しによって行われる。男性において牛を持たないということは、それだけで恋愛対象にならないというほど、牛は重視される。

基本的に一夫多妻制である。財産を多く持つ(つまり牛を多く持つ)男は二人以上の妻をめとることができる。またマサイ族の文化では、成人男性は猛獣退治や牛の放牧以外の労働をせず、普通の仕事は全て女性や子供が行う。これは戦いと狩りのみが男性の仕事で、武器以外の道具を持ち運ぶことすら恥とする彼らの価値観による。外部の人間が仕事を与えても「自分たちの文化ではない」として受け入れないことが多い。

主食は牛乳とウガリ。牛乳をギブユという瓢箪に入れて作った原始的なヨーグルトや、牛の血を抜いてそれを牛乳と混ぜ合わせたカラバッシュという飲み物もある。また牛の血そのものも飲用する。客人が来たときのお祝い事などでは動物を殺して肉食をすることもあるが、家畜を潰してしまうことになるためごくまれである。牛肉は非常に固いものをよく噛んで食べ、日本人や西洋人のように熟成させた柔らかい肉は好まない。このほか後述とも関連するが、魚食は全くせず、野菜を食べることもごく少ない。

政治的にはそれぞれの村ごとに長老がいて物事を決定する原始的な長老制をとる。戦士階級であるモランはこの長老の下に属し、未だ修行中の身分とされる。マサイ族の男性は生涯に必ず一度はモランとなる。モランは槍で武装し、独自の槍術をよくする。このほか相撲に似た格闘技も存在し、彼らはこれらを駆使してライオン、豹をはじめとする猛獣とも渡り合う。かつては他部族からの略奪もモランの仕事であったが、現在では行われていないという。

マサイ族の伝統的な色は赤であり、衣服や化粧にはほとんど赤が使われる。本来靴は履かず裸足であったが、最近では自ら作ったサンダルを履くようになった。このサンダルの底には自動車の古タイヤを流用していることが多い。

マサイの男性が大人になる儀式に割礼がある。男性、女性とも、性器に切り痕を入れる。特に女性に関しては、性行為の快感をなくす作用があるので、人権活動家の非難の対象にもなっている。

マサイ族に属するアリアールという1万人ほどの(小さな)グループにおいては、割礼によって男性は年齢帯別のグループに分けられており、ひとつの年齢グループは12歳~15歳などといった上下幅を持っているという。つまり、割礼は毎年行われるのではなく、十数年おきに行われ、同じ時に割礼を受けた男性たちは10年以上歳が離れていても、日本語の「同期」にあたる、というわけである。一番新しく割礼を受けたグループが「イルムラン」と呼ばれ、村落の人々と家畜を守る戦士の役割を果たしている、という。戦士は結婚もできず、女性の前で食事をすることも禁じられている、という。ひとつの戦士のグループが戦士を卒業するのは、次のグループ(世代)が割礼を受けた時、つまり10数年後のことで、そうなると戦士のしるしである編んだ髪を切り、結婚し、長老グループの仲間入りをする。

添付した画像に世界の民族(国単位)の平均身長を記載しました、アフリカの人は大きいという印象が有りますが、平均的にはそうでは有りません。

しかしマサイ族は明らかに身長の高い部族です、私はこの大きな要因に食べ物があると思います。

主食は牛乳とウガリ(ウガリ(スワヒリ語:Ugali)は、穀物の粉を湯で練り上げたアフリカ伝統の食品である。ケニアなどアフリカ東部や南部で主食として広く食されている)

牛乳をギブユという瓢箪に入れて作った原始的なヨーグルトや、牛の血を抜いてそれを牛乳と混ぜ合わせたカラバッシュという飲み物もある。また牛の血そのものも飲用する)

数年前どこかのTV局の番組で見た記憶を手繰り、情報を集めました。

その時の映像ではまだ樹上生活をしている、集団を取材していましたが、政府の指導で定住化しつつあるようです。

先日パプアニューギニアの山岳地方では極最近まで、石器時代の生活をしていたことを紹介しましたが、クブ族も同様でした。

私が興味を感じるのは約4万年前人類がオセアニアに進出する過程で、取り残された部族かも知れないということです。

今後この辺りの情報を集めたいと思います。

その時の映像ではまだ樹上生活をしている、集団を取材していましたが、政府の指導で定住化しつつあるようです。

先日パプアニューギニアの山岳地方では極最近まで、石器時代の生活をしていたことを紹介しましたが、クブ族も同様でした。

私が興味を感じるのは約4万年前人類がオセアニアに進出する過程で、取り残された部族かも知れないということです。

今後この辺りの情報を集めたいと思います。

人類がアフリカで類人猿から分岐し誕生してから、顔形は大きく変化しましたが、大きな脳を支えるには、首に対し垂直に頭を支える必要が有るからと思います。

考古学や民俗学では頭蓋骨の大きさから脳の大きさを推測し、頭の縦と横の比を見て短頭と長頭に分類、首に線に対し(垂直)顔の傾斜(顎から額にかけて)を観察します。

もちろん脳の大きさは大きくなり、顔の傾斜は少なくなる傾向ですが、アフリカの住人とコーカソイドの多くは長頭に対し、モンゴロイドは短頭です。

添付した画像では鼻の幅、高さが気になりますが、発掘した頭蓋骨から鼻の形状を推測することは難しいと思います。

また眉間の高いのは古い形質と言われています。

考古学や民俗学では頭蓋骨の大きさから脳の大きさを推測し、頭の縦と横の比を見て短頭と長頭に分類、首に線に対し(垂直)顔の傾斜(顎から額にかけて)を観察します。

もちろん脳の大きさは大きくなり、顔の傾斜は少なくなる傾向ですが、アフリカの住人とコーカソイドの多くは長頭に対し、モンゴロイドは短頭です。

添付した画像では鼻の幅、高さが気になりますが、発掘した頭蓋骨から鼻の形状を推測することは難しいと思います。

また眉間の高いのは古い形質と言われています。

少数民族紹介記事連載の前に投稿すべきでしたが、ホモサピエンスの拡散したルート地図です。

アフリカからそれ以前に拡散した所謂原人は一時期ホモサピエンスと同じ時期に生活しましたが、その後絶滅しました。

また最近の研究では、ホモサピエンスはイスラエル経由でなく、サハラ砂漠を避け紅海からアラビア半島に渡ったと考えられています。

この地図で表される重要なことはホモサピエンスは凡そ4万年前の限られた時期に欧州、アジア、オセアニアに一斉に拡散しましたことです。

多分アフリカから出た頃の皮膚は黒かったと思われますが、欧州に拡散したコーカソイドの皮膚は白く、アジアに拡散したモンゴロイドは黄色に変化したと考えられます。

またオセアニアに渡った人種はそこが、アフリカの環境が近いので、比較的、当時の面影を残したと考えられます。

太陽からの紫外線を防ぐには皮膚が黒い必要が有りますが、霧の多いロンドンに住んでいる黒人は紫外線で作られるビタミンDが不足しているそうです。

寒冷地では日常的に服を着るため、欧州の太陽照度では黒人は紫外線が足らないようです。

そのような理由で、アフリカから欧州に来た民族は皮膚が白く適応したと考えられます。

アフリカからそれ以前に拡散した所謂原人は一時期ホモサピエンスと同じ時期に生活しましたが、その後絶滅しました。

また最近の研究では、ホモサピエンスはイスラエル経由でなく、サハラ砂漠を避け紅海からアラビア半島に渡ったと考えられています。

この地図で表される重要なことはホモサピエンスは凡そ4万年前の限られた時期に欧州、アジア、オセアニアに一斉に拡散しましたことです。

多分アフリカから出た頃の皮膚は黒かったと思われますが、欧州に拡散したコーカソイドの皮膚は白く、アジアに拡散したモンゴロイドは黄色に変化したと考えられます。

またオセアニアに渡った人種はそこが、アフリカの環境が近いので、比較的、当時の面影を残したと考えられます。

太陽からの紫外線を防ぐには皮膚が黒い必要が有りますが、霧の多いロンドンに住んでいる黒人は紫外線で作られるビタミンDが不足しているそうです。

寒冷地では日常的に服を着るため、欧州の太陽照度では黒人は紫外線が足らないようです。

そのような理由で、アフリカから欧州に来た民族は皮膚が白く適応したと考えられます。

サーミ人はラップ人とも呼ばれ、添付の画像の通り北欧の北の外れに住んでいます。

人口は3万人とも30万人とも言われますが、混血したり、自分をサーミ人と言いたくない人がいるからと思います。

身体的な特徴として男性の平均身長が152cmと低く周辺の北欧民族の平均175cmと比較し大きな差があり、最近まで永い間混血しなかったと思われます。

私は北欧に住んでいる所謂白人系人種は蒙古系民族に比較し寒さに適応する身体的特徴を備えていないため、比較的新しく、北欧に進出したと考えています。

彼らは、温暖な地中海沿岸に住んでいる民族から逃避したと考えているのです。

しかし、地中海沿岸の民族の方が平均身長が低く、北に進出する過程で何故、身長が伸びたのかはなぞです。

もともと平均身長の高い民族が欧州南部にも居て彼らが戦に負け、北欧に退避したのかも知れません。

また周辺の北欧人が長頭(頭蓋骨の横幅と前後の長さの比において前後の方が長い)に対しサーミ人はモンゴル系のように短頭ですが、全体の顔形を見ると、白人的で、目の色の薄く、鼻の幅の狭く、比較的高い特徴が有ります。

皮膚の色、頭髪も周辺の北欧人に近く見えます。

旅行記に登場するサーミ人は写真にあるように、トナカイの放牧で暮らしている人が多く登場しますが、色んな生活をする集団がいます。

以下ウキペディアから引用

サーミとは決してトナカイ遊牧専業の民のみを指すのではない。それらの民はサーミ全体のわずかに過ぎず、トナカイ遊牧以外の生活様式を持った人々のほうが多い。 サーミは、大きく分けて五種類の生活様式に分類できる。

海岸サーミ人(1884年).山岳サーミ人

大規模なトナカイ遊牧を専業とする人々。「サーミ人」と聞いて連想されるのはこの系統の人々であり、北欧諸国が観光資源として活用しているサーミ人のイメージもこれが元となっている。もっとも、現在ではトナカイの遊牧のみを職業としている人は皆無に等しく、その他副業として第一次産業についている人がほとんどである。

海岸サーミ人

サガに描かれた交易の民とは彼らのことを指したと思われるが、現在では他のスカンディナヴィア人と変わらない生活を送っており、その生計の中心は漁業を含めた第一次産業、第三次産業にある。

森林サーミ人

小規模のトナカイ放牧を行う人々で、漁業、農業やその他第三次産業との兼業を主としている。山岳サーミ人と森林サーミ人における違いは、その飼育するトナカイの種の違いから来ている。山岳サーミ人が飼育するトナカイは広大な牧草地とそれに伴う長距離の移動が必要な種であるが、森林サーミ人が飼育しているのは、森林の周辺に生える地衣類を主食とし、大規模な移動を必要としない種なのである。

河川サーミ人と湖サーミ人

この2つの間に明確な違いはない。ただ、漁業を主とする人々であることが共通している。この二つを分ける要素は、その漁場の違いである。「湖サーミ人(イナリラップ)」は、フィンランドの最北部に位置するイナリ湖で漁業を行う人々(1996年現在でおよそ20人程度)を特に指し、「河川サーミ人」はその他大小の川で漁を行う人を指すのである。

サーミ語(Sámegielat)とは、スカンジナビア半島、および、ロシアのコラ半島に住む原住民、サーミ人が使用する言語。古くはラップ語の名でも呼ばれていたが、現在この呼称が用いられることはほとんどない。詳しい言語の歴史は不明だが、フィンランド語に近いことから、ウラル語族フィン・ウゴル語派に分類することもできる。方言の差が大きく、それぞれの方言を独立した言語と見なして「サーミ諸語」という言い方をされることが多い。

ただし、スカンディナヴィア側のサーミ諸方言には共通した文語も多い。以下はその全方言である。

人口は3万人とも30万人とも言われますが、混血したり、自分をサーミ人と言いたくない人がいるからと思います。

身体的な特徴として男性の平均身長が152cmと低く周辺の北欧民族の平均175cmと比較し大きな差があり、最近まで永い間混血しなかったと思われます。

私は北欧に住んでいる所謂白人系人種は蒙古系民族に比較し寒さに適応する身体的特徴を備えていないため、比較的新しく、北欧に進出したと考えています。

彼らは、温暖な地中海沿岸に住んでいる民族から逃避したと考えているのです。

しかし、地中海沿岸の民族の方が平均身長が低く、北に進出する過程で何故、身長が伸びたのかはなぞです。

もともと平均身長の高い民族が欧州南部にも居て彼らが戦に負け、北欧に退避したのかも知れません。

また周辺の北欧人が長頭(頭蓋骨の横幅と前後の長さの比において前後の方が長い)に対しサーミ人はモンゴル系のように短頭ですが、全体の顔形を見ると、白人的で、目の色の薄く、鼻の幅の狭く、比較的高い特徴が有ります。

皮膚の色、頭髪も周辺の北欧人に近く見えます。

旅行記に登場するサーミ人は写真にあるように、トナカイの放牧で暮らしている人が多く登場しますが、色んな生活をする集団がいます。

以下ウキペディアから引用

サーミとは決してトナカイ遊牧専業の民のみを指すのではない。それらの民はサーミ全体のわずかに過ぎず、トナカイ遊牧以外の生活様式を持った人々のほうが多い。 サーミは、大きく分けて五種類の生活様式に分類できる。

海岸サーミ人(1884年).山岳サーミ人

大規模なトナカイ遊牧を専業とする人々。「サーミ人」と聞いて連想されるのはこの系統の人々であり、北欧諸国が観光資源として活用しているサーミ人のイメージもこれが元となっている。もっとも、現在ではトナカイの遊牧のみを職業としている人は皆無に等しく、その他副業として第一次産業についている人がほとんどである。

海岸サーミ人

サガに描かれた交易の民とは彼らのことを指したと思われるが、現在では他のスカンディナヴィア人と変わらない生活を送っており、その生計の中心は漁業を含めた第一次産業、第三次産業にある。

森林サーミ人

小規模のトナカイ放牧を行う人々で、漁業、農業やその他第三次産業との兼業を主としている。山岳サーミ人と森林サーミ人における違いは、その飼育するトナカイの種の違いから来ている。山岳サーミ人が飼育するトナカイは広大な牧草地とそれに伴う長距離の移動が必要な種であるが、森林サーミ人が飼育しているのは、森林の周辺に生える地衣類を主食とし、大規模な移動を必要としない種なのである。

河川サーミ人と湖サーミ人

この2つの間に明確な違いはない。ただ、漁業を主とする人々であることが共通している。この二つを分ける要素は、その漁場の違いである。「湖サーミ人(イナリラップ)」は、フィンランドの最北部に位置するイナリ湖で漁業を行う人々(1996年現在でおよそ20人程度)を特に指し、「河川サーミ人」はその他大小の川で漁を行う人を指すのである。

サーミ語(Sámegielat)とは、スカンジナビア半島、および、ロシアのコラ半島に住む原住民、サーミ人が使用する言語。古くはラップ語の名でも呼ばれていたが、現在この呼称が用いられることはほとんどない。詳しい言語の歴史は不明だが、フィンランド語に近いことから、ウラル語族フィン・ウゴル語派に分類することもできる。方言の差が大きく、それぞれの方言を独立した言語と見なして「サーミ諸語」という言い方をされることが多い。

ただし、スカンディナヴィア側のサーミ諸方言には共通した文語も多い。以下はその全方言である。

前の記事で比較的最近日本人から見たアイヌの歴史を記載しましたが、アイヌは文字を持たなかったので、それ以前のことが分かり難いのです。

添付した伊藤氏は自身のHPの中で、アイヌはホモサピエンス(アフリカを出た時は間違いなく黒人であった)が白人と黄色人種に分化する頃の形質を残しているという仮説を発表されていますが、この点私も同じように思います。所謂少数民族が住む土地を変えながら、その民族の形質を長い間、保っている事例はスペインのバスク地方に居るバスク人のように有るからです。

また日本人のルーツを考える中で日本に暮らしていた、縄文人に対し、朝鮮半島経由で弥生人が入り込み、沖縄や伊藤氏の説のように、日本の北に逃れ、そこに縄文人の遺伝的形質が多くのこったと言う考えがあります。

私も基本的には同じ考えですが、アイヌ=北方縄文人という説には同調できません。

縄文時代以後、北海道、千島列島、樺太にはアイヌやそれ以外の北方民族が暮らしており、彼らはよく住む場所を移動したからです。

また北海道に有った縄文遺跡の発掘物とアイヌの文化に余り共通性がないのも理由です。

最後に今回アイヌ舞踊を見学する中で撮影させていただいた、踊り手の顔形を添付しますが、前の記事の記述の通り、通常のモンゴロイドとかなり異なることが理解頂けると思います。

私は大変不思議に感じますが、最近の日本人の顔形の中で白人的な美人顔が増えていることも事実ですが平均的なアイヌの顔も目鼻立ちが比較的白人的と思いました。

添付した伊藤氏は自身のHPの中で、アイヌはホモサピエンス(アフリカを出た時は間違いなく黒人であった)が白人と黄色人種に分化する頃の形質を残しているという仮説を発表されていますが、この点私も同じように思います。所謂少数民族が住む土地を変えながら、その民族の形質を長い間、保っている事例はスペインのバスク地方に居るバスク人のように有るからです。

また日本人のルーツを考える中で日本に暮らしていた、縄文人に対し、朝鮮半島経由で弥生人が入り込み、沖縄や伊藤氏の説のように、日本の北に逃れ、そこに縄文人の遺伝的形質が多くのこったと言う考えがあります。

私も基本的には同じ考えですが、アイヌ=北方縄文人という説には同調できません。

縄文時代以後、北海道、千島列島、樺太にはアイヌやそれ以外の北方民族が暮らしており、彼らはよく住む場所を移動したからです。

また北海道に有った縄文遺跡の発掘物とアイヌの文化に余り共通性がないのも理由です。

最後に今回アイヌ舞踊を見学する中で撮影させていただいた、踊り手の顔形を添付しますが、前の記事の記述の通り、通常のモンゴロイドとかなり異なることが理解頂けると思います。

私は大変不思議に感じますが、最近の日本人の顔形の中で白人的な美人顔が増えていることも事実ですが平均的なアイヌの顔も目鼻立ちが比較的白人的と思いました。

私は若い時から人種や民俗学に興味が有り、その中で日本人のルーツやアイヌに付いても大変興味が有りました。

そして今回、7月2日から14日まで北海道を旅行しましたが、阿寒湖畔に有るアイヌ村で伝統の踊りを鑑賞する中で、踊り手の顔立ちから、アイヌのルーツを考えてみました。

まずアイヌに関する、基本的な情報を添付しますが、私が若い頃読んだ本では、当時多くの学者が白色人種系で有ると考えていたことに注目しました。

そして今回知床自然世界遺産情報提供施設、ルサ・フィールドハウスに居た学芸員のお話では知床に有る縄文遺跡の住人はアイヌ系では無く、アイヌはその後、北から北海道に入ったということでした。

この記事の後で添付する、伊藤氏の説は、アイヌは日本の北縄文、文化のルーツと位置づけていますが、私は現在、先述の学芸員の説に同調しています。

そして今回、7月2日から14日まで北海道を旅行しましたが、阿寒湖畔に有るアイヌ村で伝統の踊りを鑑賞する中で、踊り手の顔立ちから、アイヌのルーツを考えてみました。

まずアイヌに関する、基本的な情報を添付しますが、私が若い頃読んだ本では、当時多くの学者が白色人種系で有ると考えていたことに注目しました。

そして今回知床自然世界遺産情報提供施設、ルサ・フィールドハウスに居た学芸員のお話では知床に有る縄文遺跡の住人はアイヌ系では無く、アイヌはその後、北から北海道に入ったということでした。

この記事の後で添付する、伊藤氏の説は、アイヌは日本の北縄文、文化のルーツと位置づけていますが、私は現在、先述の学芸員の説に同調しています。

私は民俗学に興味が有り、以前連載記事を掲載しましたが、今回パプアニューギニアに滞在しその伝統を収集した塩田氏の本を読みました。この本は2006年に発行されましたが、彼がニューギニアに滞在したのは1985年ー87年で当時の貴重な情報です。

ニューギニアの沿岸地方は当時すでにキリスト教の影響を大きく受けていましたが、添付した地図の中央山岳地帯は丁度影響が出始めた頃でした。

当時のニューギニア山岳地域は石器時代で、まだ土器も無い状況でした。

そして言語の異なる部族がその境界で争う(戦争状態)ことも有る時、塩田氏は約2年彼らと生活し、失われかけている。彼らの伝統生活の記録に努めました。

ここでこの本の概要を簡単に述べることはできませんが、私が特に興味を感じたことを箇条書きにします、私の想像では日本の石器時代にも同様な状況が有ったのではないかということです。

1)比較的狭い山岳地帯に異なる言語の部族が存在し、時々戦争状態になった。

2)状況により、部族間で同盟を結び、他の部族と対決した。

3)同じ部族の中でも、毒殺など殺人が横行していた。

4)戦争状態の後、ブタなどの譲渡で、それを償うことも行われた。

5)キリスト教が入るまえに、ある種の宗教(山の神のような)が存在していた。

6)1夫多妻で財力の有る男性は数人の夫人を持ち、彼女らが農作業をしていた。

7)まだ酋長(村長)の権威が確率しておらず、原始民主制のような体制であった。

いずれにしろ、石斧や弓矢を武器に争いが絶えない、地域に白人が入り込み、キリスト教や、法律を持ち込み、急速に、文明開化されている、外から見ると、悲劇の民族ですが、彼らはどう感じているか、私には分かりません。

ニューギニアの沿岸地方は当時すでにキリスト教の影響を大きく受けていましたが、添付した地図の中央山岳地帯は丁度影響が出始めた頃でした。

当時のニューギニア山岳地域は石器時代で、まだ土器も無い状況でした。

そして言語の異なる部族がその境界で争う(戦争状態)ことも有る時、塩田氏は約2年彼らと生活し、失われかけている。彼らの伝統生活の記録に努めました。

ここでこの本の概要を簡単に述べることはできませんが、私が特に興味を感じたことを箇条書きにします、私の想像では日本の石器時代にも同様な状況が有ったのではないかということです。

1)比較的狭い山岳地帯に異なる言語の部族が存在し、時々戦争状態になった。

2)状況により、部族間で同盟を結び、他の部族と対決した。

3)同じ部族の中でも、毒殺など殺人が横行していた。

4)戦争状態の後、ブタなどの譲渡で、それを償うことも行われた。

5)キリスト教が入るまえに、ある種の宗教(山の神のような)が存在していた。

6)1夫多妻で財力の有る男性は数人の夫人を持ち、彼女らが農作業をしていた。

7)まだ酋長(村長)の権威が確率しておらず、原始民主制のような体制であった。

いずれにしろ、石斧や弓矢を武器に争いが絶えない、地域に白人が入り込み、キリスト教や、法律を持ち込み、急速に、文明開化されている、外から見ると、悲劇の民族ですが、彼らはどう感じているか、私には分かりません。