これでもかと圧倒する冒頭の戦場の様相が、最後まで尾を引く。1人の兵士を8人が救出する軍上層部の特務を、兵士たちは「フーバーだ」と罵る。前線に送り込んだ他の兄たちが戦死したと知った途端、残りの末弟を母親の許へと帰すよう命じる、そのために別の兵士たちの危険を無視する、軍の矛盾した温情。「俺にだってお袋はいるさ!」

“フーバー(FUBAR)”とは、“Fuck-Up Beyond All Recognition(認識糞食らえの糞滅茶苦茶)”の略だが、思えば、戦争自体が“フーバー”なのだ。

だから、戦争で意味のある行為があるとすれば、それは誰かの命を救うことなのかも知れない、というミラー大尉の言葉、生き残ったことを無駄にするな、しっかり生きろ、という言葉が、意味を持ってくるのだと思う。

なぜ自分だけが特別扱いされるのか、と帰還を拒否するライアン、自分を探し出すために兵士が死んだと聞き、彼らの名を尋ねるライアンを、ずっと任務に反撥し、ライアンを罵り続けていたライベンが、眼で追い、最後の塹壕のなかでもしげしげと見つめる。ライアンの命は俺たちの命よりも価値があるってのか? というそれまでの問いが、もう消えているのが分かる。残って一緒に戦うハメになったのに。

そのライベンが、カパーゾの手紙を最後に手に取る。この手紙はカパーゾが父に宛てたもので、彼が死ぬと戦友が、その戦友が死ぬと別の戦友が引き継いで預かってゆく。ここに、生き残った者の使命のようなものが暗示されている。

もう一つ。ドイツ語とフランス語が話せるばっかりに任務に引っ張り出された、実戦経験のないアパムが、実弾戦で、恐怖からどうにも動けなくなってしまう。実際、これがフツーなんだろうな。その彼が、以前自分が助けた捕虜のドイツ兵が敵軍に舞い戻って、ミラー大尉を撃ったのを目撃して、最後にそのドイツ兵を撃ち殺す。

特定個人を、明確な殺意でもって、殺す・殺さないの選択肢から殺すことを選択し、殺す。理性によって殺す。人間として、どうしても許せなかったんだろうな。

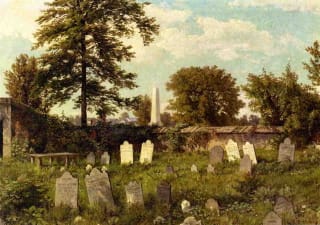

画像は、W.T.リチャーズ「レヴァリントン墓地」。

ウィリアム・トロスト・リチャーズ(William Trost Richards, 1833-1905, American)

Previous