ヴェローナ2日目。飛行機は午後なので、午前中は散策。しかし、暑かった。昨夏のスペインといい、夏は南欧には行くべきでないね。

ピッキオ城/市立博物館

ローマ劇場/考古学博物館

その他街並み

いよいよ、一度は行きたいと思っていたヴェローナのアリーナでの夏の野外オペラに足を踏み入れる。何と、今年で88回目だという。この日の演目はプッチーニのトーランドット。野外オペラにふさわしいスペクタクルオペラだ。

昼間の太陽がようやく陰り、日中の熱気がこれ以上は暑くならないと思う9時15分が開演時刻。ゲートをくぐり、石の階段を上り、スタンドに出る。紀元前にローマ人が建てたアレーナ。2万2千人を収容する。プロ野球のナイターを見に行く感覚と同じ。フィールド部分には絨毯がひかれ、椅子が置いてあり、正面には舞台があるが、スタンドから見る風景は、ナイターそのものの雰囲気だった。

(開演前)

(ステージ)

スタンドの雰囲気もナイターにそっくりだ。自分の席は最安席(€23)の舞台袖の自由席だから、観衆は思い思いのスナックや飲み物を抱えて、陣取っている。自分の場所を確保すると、ジュースやアイスを売りに来る売り子もいる。スタジアムの中は熱い空気がまだ淀んでいて、暑い。たまに吹く風がなんとも有りがたい。石の椅子に落ち着くが、昼間の太陽を十分に浴びた石段は温かく、お尻が熱くなるほどだ。廻りが暗くなり始めると、お客さんが自分の足元に置いた蝋燭の灯が所々で明るくなっているのが見え、なんとも趣がある。

(向かいのスタンドに蝋燭の灯が見える)

オペラはレベルも期待以上にレベルが高かった。観光オペラかと思っていたけど、全然違っていた。スケールの大きい素晴らしいトーランドットだった。カラフはMarco Berti。はじめてきく人だが、この大劇場であれだけ響く声が出せるものだと感心する。「誰も寝てはならぬ」は素晴らしく、会場から「ブラボー」の嵐。私も負けずに、大声で「ブラボー」を叫んだ。何と、その場でアンコールをやって、次の場面に移った。トーランドット役のElena Popovskaja も今まで見たトーランドット役では一番若く、冷血お姫様のイメージに合っている。高音も良く伸びる美声で、なかなか良かった。私の好きなルー役のTamar Iveriは、ちょっと声が太く、私の好みではなかった。

(カラフ役のMarco Berti)

(トーランドット役のElena Popovskaja)

(真ん中がルー役のTamar Iveri)

オケは場所を考慮してか、オペラとは思えない大編成。ハープが五台もある。コントラバスも7名はいたように見えた。演奏は素晴らしく、屋外というハンディはあるものの、Antonio Pirolli の指揮のもと、プッチーニの美しいメロディを綺麗に奏でていた。

(指揮のAntonio Pirolli。イタリアのオペラ劇場を中心に活動している人のようです)

野外オペラならではの舞台スケールの大きさはすごい。総勢何名の出演者が居るのだろうか?中国の大御殿を再現していた。

終わったときには12時を廻っている。トーランドットの音楽のリズムが頭から離れないまま、ホテルに戻った。

(カーテンコール)

(近くまで来てくれました)

(帰路に着く観衆たち)

Turandot

16 July 2010 - at 21:15 - Arena 16 July 2010 - at 21:15 - Arena Dramma lirico in 3 acts by

Giacomo Puccini

Libretto by Giuseppe Adami e Renato Simoni

Conductor Antonio Pirolli

Direction and stage design by Franco Zeffirelli

Costumi Emi Wada

Choreographic movements Maria Grazia Garofoli

Collaborating stage designer Carlo Centolavigna

Assistant scenographer Gaetano Fratalocchi

Choir master Giovanni Andreoli

Lighting designer Paolo Mazzon

Director of stage design Giuseppe De Filippi Venezia

Treble voices choir A.Li.Ve.

Conductor of treble voices Paolo Facincani

Interpreters

Turandot Elena Popovskaja

Altoum Antonello Ceron

Timur Carlo Cigni

Calaf Marco Berti

Liù Tamar Iveri

Ping Filippo Bettoschi

Pong Aldo Orsolini

Pang Luca Casalin

A mandarin Nicolo' Ceriani

The prince of Persia Salvatore Schiano di Cola

せっかく、ロンドンに居るのだから、一度は行ってみたいと思い、今夏の自分イベントの目玉の一つとして、チケット販売開始の2月早々にチケット予約し、この間の13日日曜日に出かけた。劇場は、ロンドン・ヴィクトリア駅から列車で1時間ちょっと乗ったLewisというところから更にタクシーで約10分乗ったところの、大いなるイングランドの田舎にある。

事前の案内では、列車で来る人は12:36の列車に乗れというような案内が来たが、16:10に始まる公演に2時に着いてもしょうがないと思い、その1本後の13:46の列車に乗った。その案内では、駅前にシャトルバスが来るようなことが書いてあったが、駅に着いてみるとそれは12:36発の列車に合わせて1回きりのサービスらしい。手馴れた人は、タクシーを事前に予約してあるらしく、次々と待っているタクシーに乗り込むが、私は結局置いてきぼりにされた形。何とか同じような境遇のファミリーに頼んで、会場まで往復してきたタクシーに同乗させてもらった。タクシーに乗ること約10分、サセックス州の大平原を見渡す丘を通って、北海道の牧場のようなところに、いきなり邸宅とオペラハウスが現れる。

早速到着して、チケットを入手し、会場付近を散策。この絵にかいたような世界は何なんだろう。タキシードに身を固めた紳士たちと華やかなドレスに身を包む淑女、おばさま方。確かにBlackTieが望ましいというようなことが書いてあったが、ここまで皆が着飾ってくるというのには驚いた。タキシードが無い自分は、スラックスにブレザーといういでたちで、まあ、みっともないというほどでは無かったが、男性はほぼ100%はタキシードにボウタイだったし、小学生の子供ぐらいの男の子も黒スーツにボウタイだったので、ちょっと気後れした。この日が、「マクベス」の初日だったからなのか、いつもこうなのかは分からないが、私が見たボウタイ以外の男性は、私を含めて4名だけだった。

初夏のイングランドの陽光が緑の草原に反射し、所々に植えてあるバラや白、黄色、薄紫の花花が咲き乱れている。そして、透き通るような青空。向かいの丘では羊が草を食らうのどかな風景が広がっている。これらの色彩に加えて、ピクニックでの談笑の声、シャンペンを開ける音、そよ風と木々が奏でる風音、そして鳥たちの声が交じり、う〜ん、自分はいったい何処にいるのか分からなくなる。印象派の画家たちの絵に、陽光の中のピクニックの絵を良く見かけるが、そうした絵の中にスリップしたような気になる。一度で良いが、一度は見てみるのは話しのタネになる世界だと思う。

(開演前にくつろぐ人たち)

(芝が広い)

(花壇に植えられた花々が美しい)

(中央の丸いレンガ色の建物が劇場です)

イギリスの夏の飲み物といったらPims。これとプログラムを買って開演までの1時間をゆっくり楽しんだ。

開演15分ぐらい前にホールに入る。劇場はこじんまりしていて感じが良い。木がふんだんに使われているので、オペラハウスにありがちな華美な感じというよりも、とても落ち着いた内装になっている。きっと、音響もすばらしいだろう。この日は、三階席の一番奥の席だったが、オペラグラスなしで楽しめる、とっても素敵な劇場である。

第1幕、2幕が終わり、休憩時間となる。この音楽祭の売り物の一つは、80分もある幕間の休憩時間。再び、外に出てピクニックするグループや併設のレストランで食事をする人たち。結局、ここではオペラが添え物でメインはピクニックや社交ということが良くわかる。しかしオペラを添え物にピクニックを楽しむというのは何という贅沢。日本もワークライフバランスが進んできたとはいえ、この贅沢さ加減はとてもかなわない。見習うべきとはこれっぽっちも思わないが、世界が違うということだけは改めて実感。

(今日はこの草原にはいませんでしたが、いつもは羊もいるらしい)

(庭には池もあります)

(裏の丘には羊たちがいます)

皆が、敷物の上やベンチに腰かけで、シャンペン、ワインとサンドイッチ、サラダなどを食べているのに、私は、日本人として、近所の日本食惣菜屋で買った枝豆といなり寿司、のり巻き寿司、そしてビールで対抗した。こんなところで、一人で対抗したつもりになってもどうしようもないのだが、一人で「どうだ参ったか!」と自己満足に浸る(枝豆とビールの写真を撮り忘れたのが残念)。それにしても、教訓はこのフェステバルは決して一人では行かぬこと。ここはオペラ(だけを)を楽しむところでは無いからだ。

終演後は、電車で来た人はシャトルバスで駅まで運んでくれる(£5)。バスの窓から見える、夕焼けに照らされる雲とサセックスの平原がオペラの興奮を鎮めてくれた。9時22分発のロンドンヴィクトリア行きに乗って、夢の世界から現実のロンドンへ戻ってきた。

2010年6月13日

(夜のシュテ・ファン寺院)

(朝のシュテ・ファン寺院。朝のミサに参加している人が何人もいました)

(ウイーンの街並み)

(市庁舎。なんかのフェスティバルをやってました)

(地下鉄オペラ座駅にあるオペラトイレ)

(アイスクリーム屋さんの行列)

(カフェテリア方式のレストランは便利だった。これで€12)

まずは、聴覚が戻らなくなったことに絶望したベートーヴェンが、弟に「ハイリゲンシュタットの遺書」を書いたという家を訪れる。今は、簡素な博物館になっている。入り口で1.5ユーロを支払い中に入る。小学校の教室半分ぐらいの部屋に、手紙や楽譜が展示してある。原本というよりは、コピーが殆どだが、彼が住んでいたところでその当時のものを見るということが大切で、原本かそうでないかはあまり関係ない。見学者は自分しかおらず、静かな部屋の一室で、ベートーヴェンと対話。部屋に、雑記帳が置いてあり見学者が自由にメッセージを書くことができる。ページをめくってみたら、半分ぐらいが日本人だった。ベートーヴェンに向けた心暖めるメッセージが多い。やっぱり、日本人はベートーヴェンが好きなんだなあと納得。自分も一言、気持ちを書き添えた。

(ハイリゲンシュタットの遺書の家。2階が展示室)

(展示室は小ぶりです)

外に出る。この近辺に5,6つぐらいゆかりの地があるらしく(引っ越しばかりしていたらしい)、いたるところにベートーヴェンハウスの掲示が出ている。雨がぽちぽち、降り出したので、近くのホイリゲ(居酒屋)に昼食を取りに入る。「ホイリゲは今年で来たワインを指すと同時に、ホイリゲを飲ませる酒場もホイリゲと呼ぶ」らしい。

(ゆかりの地を案内する地図)

(ウイーン郊外ではブドウが取れ、ワインを生産。後ろに写っているのがブドウ畑)

近くで「マイヤー」という、昔ベートーベンが滞在して、「第9」を作曲したといわれるホイリゲを訪ねる。ここは、ワイナリーを自家経営しており、自家製のワインを出す。料理はカフェテリア方式で、別室で品を見ながら選ぶ。ロースとポークをメインに、野菜の炒め煮を惣菜で頼んだが、このポークがジューシーでかつ香草の香りが皮の周りからほのかに匂う絶品だった。ワインもさっぱりしていて美味しい。白・赤それぞれ飲む。お昼時なのでまだ客も少ないが、夜になるとお客が一杯で、芸人が音楽を奏でたりして大いに盛り上がるらしい。木造の山小屋風の広いダイニングルームは温かみがあって、雰囲気がある。

(立派な建物)

(入り口です)

(中庭。雨が降っていたので無理だが、晴れなら中庭で食べたら楽しさ倍増だろう)

(好きなものを注文できるビュフェカウンター)

(高級料理ではないけど、絶品でした。これで確か€15弱(ワイン2杯込み))

(座席から雨の降る中庭を見る)

(室内はこんなかんじです)

雨が小ぶりになったので、近くにあるベートーヴェンの小道といわれる散歩道に行く。ベートーヴェンがこの小道を歩いて、田園交響曲の楽想を得たとい言われているところだ。京都の「哲学の道」を思わせる、木に囲まれた道は、確かに物思いに耽りながら歩くのが良い。ただ、歩いていいるうちに止んだと思った雨が急にまた降り出し、風が出て、雷がなり、嵐になった。傘を持ってこなかったので参ったが、これがまさに田園交響曲の第4楽章そのものだった。交響曲第6番の第4楽章では急に嵐が訪れ、去る様子が描かれている。まるで、図ったようなタイミングで、第4楽章が始まったこの偶然に、自己満足に浸り、雨にぬれるのも気にならず、感慨に耽った。しばらくすると、小降りになると、鳥の声が聞こえてきた。田園交響曲そのものだった。

(たぶん、ベートーヴェンの小道と書いてあるはず)

(こんな散歩道が1キロちょっと続きます)

(途中にベートーヴェンの胸像。お参りしておきました)

路面電車に乗って、ホテルに戻って、最後の夜のオペラに備え昼寝。

2010年5月30日

≪関連記事≫

ウィーン旅行(その1)百像の街

ウィーン旅行(その2)楽友協会でウィーンフィルを聴く

ウィーン旅行(その3) 美術史美術館

ウィーン旅行 (その4) ウィーン国立歌劇場で『エフゲニー・オネ-ギン』を聴く

ウィーン旅行 (その5) ウィーン少年合唱団で天使の歌声を聴く

朝の9時15分からの王宮の礼拝堂で行われるミサを見学した。ここでは毎週日曜日にウイーン少年合唱団が歌を歌う。金曜日に買ったチケットで三階席からミサを見学。礼拝堂はそれほど大きいものではないが、高さが高く4階まである。通常のミサの参加者と観光客の席が別れているのかと思ったら、要は全て観光客用の席のようだ。ミサで安い席は5ユーロからとはいえ、ミサにお金をとるのは如何なものかとも思ったが、気にしないことにした。9時前に席に着いたが、既に観光客で半分ぐらいは埋まっていた。日本人と思しき人も沢山いる。合唱団の少年たちは四階席から歌うので姿を見ることはできない。

(礼拝堂の入り口)

(ミサ開始前の礼拝堂)

ミサは通常に淡々と進行し、所々で合唱団が歌う。天井から響いてくる歌声は清らかで、神々しく、なんとも美しい。完全な美しさと言うのはこういうものを言うのだろう。コンサートホールでなく教会というのも歌声を更に引き立てる。

(ミサの一場面から)

ミサが終了すると少年合唱団は祭壇まで降りてきて、一曲ミサ曲を歌ってくれた。15人ほどの子供たちだ。歌声を聴いていて二十人ぐらいはいるのかと思ったので意外だった。ブルーと紺のセイラー服が可愛らしい。歌う表情が判ると言うのはやはりよい。子供たちの声の出し方や力の入れ具合とかまでよく判る。それにしても美しい歌声だ。「天使の声」というキャッチフレーズは美化されすぎている気もするが、あながち嘘ではない。聴いている人の心を浄化してくれるような気がした。

終了後、中庭に何人かの少年たちが出てきたが、日本のおばさん方が皆、一緒に写真を撮ろうとして凄い人だかりだった。

(これは人だかりが少し落ち着いたころを見計らって・・・)

ほんと、ウィーンは音楽に溢れた街である。

≪関連記事≫

ウィーン旅行(その1)百像の街

ウィーン旅行(その2)楽友協会でウィーンフィルを聴く

ウィーン旅行(その3) 美術史美術館

ウィーン旅行 (その4) ウィーン国立歌劇場で『エフゲニー・オネ-ギン』を聴く

中に入ると、そのホワイエの豪華さに驚かされる。「さすが、ウィーン国立歌劇場」とため息が出る。

(ホワイエから天井を見上げる)

いよいよ、劇場内へ。劇場の中は外観やホワイエに比べると、意外に地味な印象だ。

オーケストラピットの手前から観客席を見上げる。

(天井のシャンデリア)

今日の演目は、チャイコフスキーの最も有名なオペラである『エフゲニー・オネ-ギン』。半年ぐらい前に早々とチケットを予約した時は、小澤 征爾さんの指揮予定だった。が今は残念ながら病気療養中のため、代役でロシアの指揮者キリル・ペトレンコ(Kirill Petrenko)となった。去年、ロイヤルオペラでチャイコフスキーの「女帝の靴」を指揮して、ロマンティクな音楽を聴かせてくれた人である。小澤さんがいないのはさびしい限りだが、ここに来れてオペラを観劇できるだけでも良しとせねば。

期待通りオペラはとっても高水準の公演だった。まずはオーケストラの音色の美しさに心奪われた。弦の響き、金管の貫き、全体にバランスもとれた惚れ惚れする演奏で、チィコフスキーらしいドラマティックで抑揚のきいた美しいメロディーを堪能した。

ターニャ役のオルガ・グリャコヴァは、声量たっぷりで伸びのある高い声かつ豊かな声質で情感もたっぷり。

オネーギン役は何と超有名人のディミトリー・アレクサンドロヴィチ・ホロストフスキー(Dmitri Hvorostovsky)。タイトルロールの割には、大した歌の出番はない役だが、有名人オーラが出まくってて、存在感たっぷりだった。最後のターニャに迫るシーンは演技力抜群で迫力のラストシーンをオルガと作ってくれた。

レンスキーのテノール君が伸びのある綺麗なテノールで、歌ではオーギネンに負けてなかった。

驚きは、ターニャの旦那グレーミン公爵役のフェルッチョ・フルラネット(Ferruccio Furlanetto)の低音は凄い迫力だった。

その他の歌手陣や合唱陣も実力派で安定した高いレベルの歌唱。

演出はシンプルだが美しい。雪が降りしきる背景が情感豊かに観る者に訴える。

とても気に入ったオペラになりそうな予感。

夜の歌劇場も美しく絵になる。

EUGEN ONEGIN

(15. Aufführung in dieser Inszenierung)

Dirigent: Kirill Petrenko

Inszenierung: Falk Richter

Bühnenbild: Katrin Hoffmann

Kostüme: Martin Kraemer

Licht: Carsten Sander

Choreographie: Joanna Dudley

Chorleitung: Thomas Lang

Larina: Zoryana Kushpler*

Tatjana: Olga Guryakova

Olga: Nadia Krasteva

Filipjewna: Margareta Hintermeier

Eugen Onegin: Dmitri Hvorostovsky*

Lenski: Pavol Breslik*

Fürst Gremin: Ferruccio Furlanetto*

Hauptmann: Marcus Pelz

Saretzki: Marcus Pelz

Triquet: Alexander Kaimbacher

Vorsänger:

(* Rollendebüt an der Wiener Staatsoper)

Beginn: 19.30

≪関連記事≫

ウィーン旅行(その1)百像の街

ウィーン旅行(その2)楽友協会でウィーンフィルを聴く

ウィーン旅行(その3) 美術史美術館

朝食を済ませ、チンチン電車に乗って美術史美術館へ向かう。昨日までの天気予報では土・日は強い雨の予報だったが、何故か薄日が差す好日。欧州の都市では路面電車が走っているところが多いが、チンというベルの音、線路と車輪の摩擦音、ゆっくりとしたスピード(それでもウィーンの路面電車は結構速い)が、なんとも街の風景の中に溶け込んで優雅なものである。バスだとこうした趣は味わえない。

美術史美術館の前には、マリア・テレジア像が建っている。美術館の建物も立派。

美術史美術館は、噂どおりの素晴らしい美術館だった。今回は音声ガイドは借りず、まず入館と同時にミュージアムショップに入り、そこで主要作品の解説がついた美術館ガイドを購入した。音声ガイドよりも、ガイドを参照しながらの鑑賞する方が後々の記憶に残るかと思ったからだ。入り口の玄関ホールの豪華絢爛さ、天井の美しさに目がくらむ。

そして、最初に入室した部屋には、いきないティツィアーノの大量の絵が展示してあり、その質・量に肝を抜かれた。そして、ティツィアーノを皮切りにジョルジョーネ、ベッリーニ、ラファエロなどのイタリア絵画の巨匠たちの作品が、フィレンチェも顔負けに展示。その後、ベラスケスによる有名な王女マルガリータ=テレサの3歳,5歳、8歳の肖像画。スペインからの嫁入りが予定されていて、見合い写真の代わりにフェリッペ4世から送られていたという話を本で読んだことがある。これでやっと、半分。

さらに後半はルーベンス、レンブラント、フェルメール、デュラー、ホルバインの力作が並ぶ。素通りできない絵が次から次へと現れる。そして、この美術館名物のブリューゲル部屋。評判どおりのすごいコレクション。「バベルの塔」「雪中の狩人」「子供の遊び」「農民の婚礼」など、今まで画集で見た絵を目の前にして、感激。本当に、細かくかつ生き生きと描かれている。

結局、2時間半たっぷりかけて鑑賞、というかそこで自分がガス欠。印象派以前の絵を見るのは、印象派以降のそれよりもずっとエネルギーがいるので、へとへと。最近は、すっかり近代以前の絵の方が好きになった。

美術館のレストランでブランチ・ブッフェというやっていて美味しそうな料理がたくさん並んでいたので惹かれたが、34ユーロもしたので、諦めた。結局、昼は王宮広場で開催されていた物産展の屋台でハムのセット、アスパラガスの炒めを食べた、ただ、これも美味で大当たりだった。

昼間からのワインの酔いも醒めないうちに、どうしてもウイーンで見ておきたいクリムトの「接吻」を見に、ベルヴェデーレ宮殿上宮へ。ここには世界最大のクリムトのコレクションがある。

「接吻」はさすがと思わせる神秘的な美しさ。絵の様式、金の色使い、立ちすくむしかないような絵だった。

(有名な「接吻」と「ユディット」)

クリムト以外にも良い絵が沢山あったが、朝からの絵画鑑賞に集中力がもたず、これにて終了。夜のオペラに向け、ホテルに戻って昼寝。

(つづく)

≪関連記事≫

ウィーン旅行(その1)百像の街

ウィーン旅行(その2)楽友協会でウィーンフィルを聴く

今日は天気が良く暑いぐらい。ポロシャツ1枚でもいいぐらいだが、念のためジャケットを羽織る。昼飯を迷ったが、ゆっくり食べるほどさしたる食欲が無かったため、屋台のピザですませる。意外と上手かった。ロンドンの屋台ピザよりずっと上手い。

まずは、街のへその教会に向かって歩く。街の雰囲気はとても洗練された雰囲気。プラハを明るくしたような感じでなかなか良い。街幅が広く余裕がある。趣向を凝らした建物が多く、歩いているだけで楽しい。暑いせいかもしれないが、やたらアイスクリームを食べている人が目に付く。それも随分大きいサイズだ。

(ウイーンのへそ シュテファン寺院)

(シュテファン寺院から延びるグラーベン)

定番どおり王宮へ。建物のスケールが大きいので驚く。華やか。ハプスプルグ家恐るべし。少年合唱団の日曜日のミサの残券を確認しに行ったが、生憎昼休み中。王宮の敷地内を散策。やたらでかい彫像がある。ウイーン史における有名人物ばかりなので私にもわかるが、とても程よく品のある彫像でウイーン的。建物も派手だがフランスほどでもなく、ごてごて感はなく、いかにも欧州的で私好み。

(王宮入り口 観光用の馬車が常に出入りしてます)

(オイゲン公騎馬像と後ろは新王宮)

(フランツ2世像)

(カール大公騎馬像)

チンチン電車に乗って、楽友協会に夜のウィーンフィルのチケットを取りにいく。これがまた噂にたがわぬ豪華絢爛な建物でさすが。

(ウイーンの路面電車はなかなかシックで良い。このほかに新型の綺麗な車両もある)

(クラシック音楽の聖地であり、殿堂である楽友協会 有名なニューイヤーコンサートを行うところです)

今一度、王宮に戻って、モーツアルトの彫像の写真を撮った。それにしても、ウイーンは、少し歩けば彫像にあたる。プラハは「百塔の街」と言われているが、さしずめウイーンは「百像の街」だ。百以上は間違いないくあるだろうから「千像の街」かもしれない。

(こんな綺麗な彫像を建ててもらえればモーッアルトも嬉しいだろう)

再び少年合唱団のミサのチケット売り場に。幸運にも、まだ数枚残席があったので、一番高いのを買った。€29也。

夜のコンサートまで中途半端に時間があるので、本来の計画どおり美術史博物館へ行こうかどうか迷ったが、夜に備え、ホテルに戻って昼寝をすることとした。

2010年5月28日

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「しばしば、"暗号の大聖堂"と呼ばれるロスリン礼拝堂は、スコットランドのエジンバラより7マイル南の、かつてミトラ教の神殿があったところに建っている。1446年にテンプル騎士団が建造したこの礼拝堂には、ユダヤ教、キリスト教、古代エジプト、フリーメイソン、そして異教の伝承に基づく象徴が、気が遠くなるほど数多く刻みこまれている。

礼拝堂のある場所は、グラストンベリーを通る南北子午線の真上に相当する。この子午線-ローズ・ライン-はアーサー王のアヴェロン島の所在を示す目印であると伝承され、イギリスの神聖な地形の中心をなす柱とも言われている。ロスリンは元来"Roslin"と綴られ、この聖なるローズ・ライン(RoseLine)を名前の起源とする。」

(『ダ・ヴィンチ・コード』(ダン・ブラウン箸 越前敏弥訳)104章より引用)

今回のエジンバラ行きは観光目的ではなかったのですが、ここだけはどうしても前から行きくて、足を運びました。数年前に日本で読んだ『ダ・ヴィンチ・コード』は面白く一気に読んでしまったし、映画は、ラストシーンのロスリン礼拝堂を空からの撮影した画像が美しく、とても印象的だったからです。

「やっと、来れた」 そんな思いで、訪れた場所です。

エジンバラからローカルバスで40分。メインストリートもBed&Breakfastが2軒建っている以外は何もないところです。天気が良いので、さわやかな田舎に見えますが、冬の曇りの時に来たら、こんな寂しいところはないだろうなあと思うようなところです。

教会に入る小道の入り口には、教会を示す掲示板がありました。いよいよです。

30メートル程小道を進むと、教会の入り口に着きました。ただ、ちょっとがっかり。というのは、ガイドブックには書いてあったものの、教会の外観は長期にわたる修復中とのことで、足場が組んであり、外観はほとんどわからなかったからです。

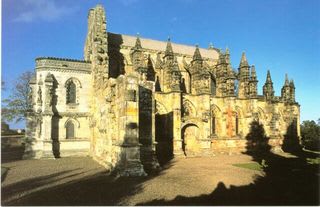

足場がなければ、こんな感じの遺跡のような教会のはずなんですけど。(Following pictures from グーグル画像検索)

しかし、中に足を踏み入れたとたん、足がすくみました。中にはすごい霊気が漂っているような気がしたからです。私はいわゆる霊感とかとは全く無縁の人間なのですが、そんな私でも、何か強く感じるものがあるような気がしました

無数の彫り物が睨んでいます。堂内は写真撮影は禁止。今回はしっかり守りました。写真を撮ったら、なんか祟られそうな感じがしたからです。一つ一つの彫り物に何の記号が隠されているのだろうか?こんな田舎のに何を求めてた建てたのか?地下に降りると、外の暑さが嘘のように異様に寒いです。汗が一気に冷め、寒気がして来ます。

「館内のあらゆる表面に象徴が刻まれている-キリスト教の十字架、ユダヤの星、フリーメイソンの紋章、テンプル騎士団の正十字、豊饒の角、ピラミッド、占星術の星座、植物、野菜、五星、そして薔薇。テンプル騎士団は熟練した石工の集団でもあり、ヨーロッパじゅうに騎士団の教会を築いたがロスリン礼拝堂は愛と尊敬の最も崇高な所産とみなされた。彼らはすべての石に彫刻を施した。ロスリン礼拝堂はあらゆる信仰に、あらゆる伝統に、そしてとりわけ自然と女神に捧げられた聖堂なのでさる」

よく言えばパワースポットなのかも知れませんし、どこまでがホントでどこがフィクションなのか区別がつかない「ダ・ヴィンチコード」に乗せられているだけなのかもしりません。

いずれにせよ、小さな、どこにでもありそうな古い教会の中で、一つ一つの彫り物を見ながら、その記号の意味を想像するのは、空想力を掻き立たれる刺激的な体験でした。彫り物とあたかも対話をしているような錯覚に陥り、過去と現在の連続性をここでも(フィレンチェのサンマルコ寺院で5月頭に感じたばかりですが)感じました。

閉館時間が間近に迫る1時間あまりの間、その小さな教会で不思議な時間を過ごしました。

エジンバラにお出かけの方は是非、お立ち寄りください。

※公式ホームページはこちら→

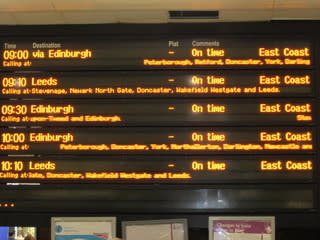

エジンバラ行きの列車はロンドンのキングス・クロス駅から出発します。ご存じの方も思いますが、イギリスの列車は、飛行機のように発車の数十分前にならないと、発車ホームがわかりません。発車時刻が近ずくと、この電光掲示板でホームを確認。私はEAST COAST社の9:00発車のエジンバラ経由グラスゴー行きの切符を買っていました。

車窓の風景は本当に素晴らしいものでした。ロンドンを出て10分も経たないうちに、イングランドの田園風景が楽しめます。5月上旬ごろから満開になる菜の花がまだ残っていて、黄色の絨毯は目が醒めるようです。

新緑の緑も美しいです。この路線は昨夏以来2回目(昨年の乗車記はこちら→)ですが、美しいイギリスの車窓の中でも最も美しいのではと勝手に思っています。

ただ、この路線は遅れることで有名らしいです。今回も途中、人身事故ということで1時間近く停車とのろのろ運転の繰り返しでした。ただこっちの人は慣れたもんで、その程度の遅れには全く動じていませんでした。

イングランドとスコットランドの国境沿いの町べリック・アポン・ツイードの近辺です。

そして、そこを超えると北海の海岸線沿いに走ります。これは、ホント絶景。小さいのが羊。なんか、イギリスですよね。

1時間の遅れよりも、閉口したのは途中でエアコンが故障したことです。社内が蒸し風呂とまではいかないが、相当暑くなって、結構きつかった。写真のおばさんもサンドイッチが入っていた小型サイズの紙袋をうちわがわりに、「暑い!暑い!」

というわけで4時間30分の予定が、5時間40分かかりましたが、そんなに乗っていることを全く感じさせない、楽しさです。

復路はファーストクラスに乗りました。料金が15ポンドぐらいしか違わなかったと、マラソンで疲れ果てているはずなので、少しは贅沢させてもらおうと思ったためです。

イギリスのファーストクラスだからアッパークラスの人ばかりが乗っているかと思ったらそうでもありませんでした。子供も乗っており意外とうるさい。でも片側は一人座席なので気を使わないですみますし、座席のテーブルにはコーヒーカップが備え付けてあり、乗務員が紅茶/コーヒーを無料でサービスしてくれます。ちょっと残念だったのは、椅子が微妙に自分に合わず、座りにくい。大きいのは良いのだけど、サイズに合わない服を来ているような感じで、文字通り座りが悪い。これは意外でした。

17:00エジンバラ発の列車です。夕陽にがあたるスコットランドの風景がとても美しい。

美しい橋で有名なニューキャッスル・アポン・タインを通ります。

世界遺産にもなっているダラム大聖堂も見ることができます。

復路も予定通り、雷の影響で30分遅れて22時丁度にロンドン着。丁度、廻りが暗くなったころでした。

まだ、それほどの路線に乗ったわけではありませんが、このロンドン―エジンバラのEastCoast路線は、お薦めです。4,5時間の乗車時間は全く気にならずに、車窓を楽しむことができる、最高の旅情が味わえます。ストライキのBAに感謝!!!

イギリスには保存鉄道がいくつも残されており、いつかは自分も乗車体験してみたいと思っていたのですが、今日決行。ブルーベル鉄道(BLUEBELL RAILWAY)という、「イギリスの保存鉄道の中でも屈指の人気を誇る」(「地球の歩き方 イギリス」)鉄道にチャレンジ。ロンドンの南に50キロほど行ったEAST SUSSEX州のキングズコート駅とシェフィールドパーク駅間(距離は不明、多分15キロぐらいか?)を約30分で走ります。(4月~10月は毎日3~6便が運行)

まずは、ロンドン・ビクトリア駅から丁度一時間、普通の列車に乗ってEastGrinstead駅まで行きます。ここの周辺にはクマのプーさんの舞台となったプー・カントリーがあり、プーさんの棒落とし橋とか森があるのですが、今日は汽車に絞っているのでパス。連絡バス(意外と接続が悪く50分もバカ待ちしました)に乗って、15分程乗ったところで、始発駅のKINGSCOTE駅へ。

昔の雰囲気をそのまま残す駅舎です。観光客でごった返しているのかと思ったら、連絡バスには私の他に一人、駅にも数人いるだけで、意外と寂しい雰囲気。むしろ、駅務係の人、メンテナンスの人達がのんびりとおしゃべりしていました。それが、かえって、旅情をかきたてます。ホントにここはロンドンから1時間しか離れていないところなのだろうか?なんかタイムスリップした感覚になります。

(当時の面影残す駅舎)

(駅舎内)

(切符です。硬券!)

(ホーム風景。休憩時間なのか?メンテのおじさん達が談笑)

いよいよSheffield Park駅から発車した機関車が到着。本物です。蒸気をはいて、汽笛を鳴らして近づいてきました。それだけで、感動。昔、北海道で蒸気機関車が走るのを見たことがありますが、何年振りだろう。Sheffield Park駅からは結構のお客さんが乗っていて、ここで降りる人、折り返す人で、駅も急に賑わってきました。子供を連れた家族連れ、老夫婦が目立ちます。車掌さんがいましたが、これまた、50年前の人をそのまま連れて来たのではないかと思うような人でした。

(蒸気の音と水蒸気が凄い)

(これは3等車の外観)

(車掌さんの写真を撮らせて頂きました。すごい立派な髯。東郷平八郎かと思った)

乗車。社内の内装も当時のままのようです。木目調の内装が、気持ちをホッとさせます。

ビール瓶のラベルわかりますか?ブルーベル・ラベルです。

そして発車。汽笛、ガタッ、ガタッという列車が走る音とリズム、先頭車両から流れてくる煙、ゆっくりとしたスピード、車窓の風景、社内の雰囲気、こうしたもの全てが絶妙に組み合わさって、自分を安心させ、気持ちを解放してくれます。残念ながら私の文章力ではとても表現できません。これは乗ってみないと分からないものだと思います。

(汽笛を鳴らし、蒸気をはいて汽車は走ります)

(中間のHorsted Keynes駅にて)

(車窓の風景)

(白いのは羊です)

33分乗ってSheffield Park駅へ到着。この周辺にもSheffield Parkという、春はつつじ、秋は紅葉で有名なNationalTrust管理の公園があるらしいのですが、天気も悪いのでパス。駅付属のパブで、ランチでゆっくり。

(パブの入り口。レトロなポスターも良い)

(この駅舎もなかなか雰囲気があります)

(復路で乗る列車が入線)

(子供の体験企画があるようです。子供達の目が輝いてました)

そして、1時間半後に再び乗って、KINGCOTE駅に戻りました。

鉄道好きの人はもちろん、そうでない人も、これは絶対試してみる価値ありのアトラクションだと思います。昨年末にYorkを訪れた際に、世界最大の鉄道博物館を見学しましたが(→こちら)、これは、まさに活きた博物館です。最高の休日でした。

※ブルーベル鉄道のホームページはこちら

2010年5月16日

今回、私的にかなり気に入ったのが、フィレンチェ‐ピサ間の電車の小旅行です。

フィレンチェはローマ行きやベネティア行きの長距離特急列車も走っているのですが、ピサへはいわゆるローカル線です。これが、田舎の雰囲気たっぷりで、とっても旅情あふれます。

こんな車両です。

社内はこんな感じ。

車窓から見える田園風景がなんとものどか。

ローカル駅ものどかです。

この間、ミラノ→トリノを移動した際も思いましたが、イタリアの鉄道は安いし、雰囲気もいいです。

(花の聖母教会 ドゥオーモ)

フィレンチェの中心ドゥオーモ。さすが、とっても荘厳で美しい。

ドゥオーモに並び立つ「ジェットの鐘楼」。この美しさも格別。

ドゥオーモ内部。とにかく、でかさにびっくり。

(メディチ家礼拝堂)

ドゥオーモから歩いて3分。メディチ家の礼拝堂。外見は意外と地味ですが・・・

中身はメチャ派手。一家の礼拝堂にこんなもんを作るなんて、昔の金持ちはスケールが違います。

(サンタ・マリア・ノヴェッラ教会)

外観も美しいのですが・・・

中は、様々なフレスコ画などの絵画が飾られ、更に美しかったです。

(幻の5月音楽祭会場 コムナ―レ劇場(フィレンチェ歌劇場))

うらめしや・・・

幻の公演ポスター

(歴史的な歌劇場 ぺルゴラ劇場)

1657年に建設され、ヴェルディの「マクベス」が初演された由緒正しい劇場です。最近は演劇をやることが多いらしいですが、この日は同じく、ストライキでキャンセルになってました。

朝8時15分の開館とほぼ同時に入館しました。サン・マルコ教会に隣接し、かつてはドメニカ修道院だったという建物は、中世の建築らしく、中庭を取り巻くように建物が建っています。外界と遮断された旧修道院の中庭に朝日が降り注ぐ空間は、美術館に来たことを忘れさせ、それだけで気持ちを厳粛なものにしてくれます。

建物内には、ここの修道僧であったフラ(ベアート)・アンジェリコとその弟子によるフレスコ画で飾られています。

1階は集会場や食堂に使われていた部屋があり、祭壇画、フレスコ画、板絵が飾ってあります。

圧巻は2階。まずは2階に昇りきったところに現れるアンジェリコの『受胎告知』。1442年頃作成のフレスコ画にしては色がとても綺麗ですので、相当な修復作業があったことを伺わせます。絵全体を覆う美しい色使い、マリアの茫然とした(ように見える)表情、何か反射の材料が画材に混ぜてあるのか光に微妙に反射する天使の羽、見る者を穏やかに、柔らかい気分に満たしてくれます。

『受胎告知』を見て、2階に昇ると、そこには長い廊下を挟んで、全部で40程の四畳一間程の僧坊が並んでおり、各僧坊には聖書の場面から取ったフレスコ画が描かれています。その昔、この僧坊で信者たちは何を思ってこれらの絵を見、何を願い、何を考え、何を祈っていたのか?そんなことを考えるだけで、この21世紀を生きる自分との時間の距離感とともに、同じ絵を見る自分との空間の連続性を感じます。

朝一の見学なので見学者も少なく、廊下は静寂に満ちています。窓からは朝日が差し込み、隣接する通りにバスやオートバイが通る音に満ちているのですが、かえってそのけたたましい音が、廊下の静けさを引き立ててくれるようです。

廊下途中の踊り場のベンチで休んでいたら、隣にスケッチブックを持ったおじさんが座り、ベンチから見える中庭の風景のスケッチを始めました。向かいのベンチでは、警備のお兄さんが、何を考えているのか、正面を見据えて座っています。同じ警備をするならひで一杯のウッフィツィ美術館の警備よりも、この平穏な空間での警備の方がどれほど心安らかな警備ができることかなどと、くだらないことを考えていました。

一通り2階を見た後で、1階に下りると、見学者も大分増えていました。イタリアの高校生の団体が美術の実習でしょうか。スケッチブックを持って、思い思いの場所で、自分の気に入った絵や風景を描いていました。

建物、絵、空気らが全て過去から現在までの歴史という空間の中に溶け込んでいるような錯覚に捕らわれる生きた美術館でした。