その本題です。一日出張シリーズが終わって、やっとの事で職場近所の量販店…の隣にある大型書店に行きました、数日前のこと。科学新書の新刊で、表紙が幾何学図形だったので購入しました。中身は、格子点の幾何学みたいで、おそらく現代数学の話題です。

まあ、私の歳になると中途半端に世の中が見えてきて、自分でも嫌になりますけど、決して若い頃には戻りたくないです。つまり、何だか我が国の数学界の派閥のようなものが見えてきて、途中から速読してしまいました。大学も自由気ままに自分勝手に学問している内が花で、学内・学外政治に関わると碌な事にならないです。新聞などの報道で大学の醜聞が見られる場合は、まず間違いなく内紛の結果と思います。

数学の格子点というのは面白くて、要するに整数で物を考えよう、ということ。ガロア拡大は普通は有理数の拡大を指していて、1次関数なら加減乗除の四則のみ、2次関数なら平方根が仲間に付いた、で、3次関数は虚数が仲間になって、みたいな感じ。格子点でもガロア拡大みたいなのがあって、本当に数の拡大(イデアル)になって面白い世界に突入しますが、この項で取り上げた本書の解説は正方格子のみでした。

本の帯の宣伝の段階で警戒警報の感じで、これでは点や線分に面積があることになってしまいます。いわゆるボロノイ領域というやつ。って、この本にはボロノイの記述が見当たらないので質が悪い。言及すると何か差し支えでも。

ボロノイ領域は統計学でも判別関数というので出てきて…、なぜかwikipediaには図が出てこないので、知りたい方はgoogleの画像検索をお勧めします。

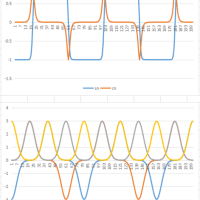

量子力学の感じで、電子や光子などの粒子の相互作用は点、つまりプランク長(10e-35m) (eは指数、mはメートル)・プランク時間で起こるのに、周囲への影響は波動力学で、核子のクォークでは10e-15m位だったか、分子の電子では10e-10m程度だったか、十進20桁程度の差異があります。