関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 東京都台東区の札所と御朱印-1

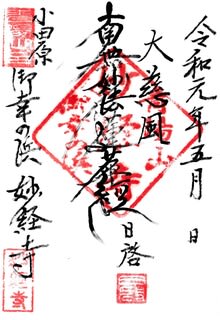

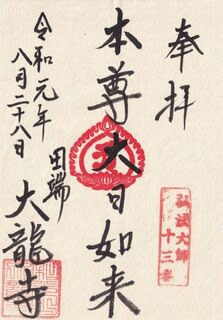

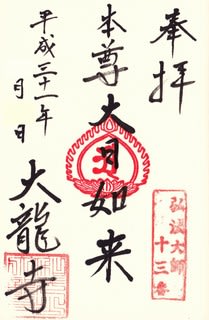

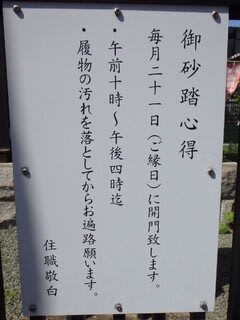

この記事、2017年1月から放置プレイでしたが、台東区は今年は大河ドラマの舞台にもなるので、御朱印・御首題を追加していきます。

---------------------------------

東京都台東区の札所と御朱印・御首題授与寺社のご紹介です。

なお、掲載の御朱印・御首題は現在授与されていない可能性があります。

■ 東京都台東区の札所と御朱印

【エリア概要】

東京下町を代表する台東区。

浅草、上野など都内有数の観光地と、このところ人気上昇中の谷中、下谷、入谷、蔵前など下町の風情を残すエリアを含み、江戸期から手軽な参詣地として親しまれてきた。

江戸の町人文化を支えてきた古い町だけに由緒ある神社も多く鎮座し、神社御朱印エリアとしての人気も高い。

区内はもとより、台東区をとり巻いて文京区の本郷・根津、北区の田端、荒川区の日暮里、隅田川向こうには墨田区の向島・吾妻橋など寺社エリアが隣接し、周辺を含めて都内有数の御朱印エリアを形成している。

旧下谷区と旧浅草区の二区合併により誕生した台東区は上野も擁し、街区ごとに街の顔がことなる。

下町らしいディープなご当地グルメも盛りだくさんで、参詣地としての魅力にあふれていることも昨今の人気の一因では。

台東区の寺院巡りは南北に動きをとることが多いので、南から順にみていきます。

日本橋馬喰町に接する浅草橋から鳥越にかけては神社がメイン。

銀杏岡八幡神社、榊神社、鳥越神社などの古社が点在し、御朱印を授与されているが寺院の数は多くない。

蔵前四丁目界隈には浄土宗寺院を中心に5箇寺ほどが集まっているが、ご朱印はほとんど授与されていない模様。

ここから西側の御徒町にかけて、三筋、小島、台東の一帯は寺院は少ない。

このように、春日通り(都営大江戸線)以南の区南部は、御朱印スポットとはいえない状況となっている。

ところが春日通り(都営大江戸線)以北となると、俄然様相が変わってくる。

西側の東上野エリア(六丁目を除く)こそ寺院が少ないものの、東側、元浅草三・四丁目、寿一・二丁目エリアは寺町といってもいいほどの寺院の集積がみられる。

宗派的には真言宗智山派と真宗高田派が目立つ。ことに真言宗智山派はメジャー霊場・御府内八十八箇所の札所の一大集積地となっており、御朱印収集的には外せないエリアといえる。

銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅にかけては仏壇・仏具の専門店が多く、お寺のイメージが強いところ。

ここから北側にかけての一帯も寺院の集積地を形成している。

西側、東上野六丁目は真宗大谷派の寺院が20以上も集まる寺町だが、宗派的な理由もあってか御朱印授与の情報はほとんど得られていない。

その西の松が谷一~三丁目も寺町の趣で多彩な宗派の寺院があるものの、札所は少なく授与寺の軒数は多いとはいえない。

西浅草界隈も寺院が目立つが、東本願寺をはじめ真宗寺院がメインで、他宗派の寺院も札所ではないため授与寺の情報はほとんどない。

総じて東上野六丁目~松が谷にかけては寺院数のわりにメジャー霊場の札所が少なく(古い霊場札所はけっこうある)、御朱印的には上級者向けのエリアでは。

東京を代表する名刹、浅草寺。

複数の札所を兼ねる都内有数の御朱印のメッカで、授与所となっている影向堂では平日でも行列ができることがしばしば。

紙質のよい大判御朱印帳も頒布されているので、ここでお寺御朱印デビューする人も多いのでは?

本坊の伝法院も含め広大な寺域を擁するものの、北側の「裏浅草」と呼ばれる浅草三~六丁目は寺院が少なく、古刹や授与寺院は少ない。

御朱印エリアのイメージが濃厚な浅草駅周辺だが、意外に授与寺は少なく浅草寺が一手に引き受けている感じがある。

御朱印拝受をめざす場合、一般的にはここから隅田川沿いに北上し、浅草七丁目~今戸~橋場エリアに向かう。(区バス「めぐりん」号をつかうのも安くて便利で一手)

浅草七丁目には名刹、本龍院(待乳山聖天)、橋場には関東三十六不動尊霊場の札所橋場不動尊がある。

今戸二丁目、清川一丁目にも寺院は多いものの、真宗と浄土宗がメインで札所は少なく授与情報はほとんどとれていない。

清川、日本堤、東浅草、千束エリアは寺院が散在し、交通の便もいまひとつなので回りにくいところ。

それでも御朱印収集的には江戸六地蔵第2番の東禅寺(東浅草)、御朱印帳が人気の鷲神社(千束)など外せない寺社がある。

日光街道・日比谷線に沿った三ノ輪、竜泉、下谷、根岸、入谷は寺院が多く授与寺もそれなりにある。ただし、入谷七福神関連では1月限定の寺院もあるので要注意。

宗派的には多彩な印象で、下谷エリアには入谷鬼子母神(真源寺)をはじめ法華宗の寺院も目立つ。

根岸は江戸期に「根岸古寺巡り」という霊場が開設されたほど寺院の多いエリアだが、残念ながら授与情報は限定的。

山手線内側に入ると上野広小路・池之端あたりから北が台東区。

池之端エリアは日蓮宗寺院が多く御首題がメイン。

「上野のお山」といわれる上野公園一帯は江戸時代は徳川家菩提寺である寛永寺の寺域。

いまでも徳川家ゆかりの寺社が多く残って、都内有数の御朱印エリアとなっている。

天台宗関東総本山寛永寺のお膝元だけに天台宗寺院がほとんど。

言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。

このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。

ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。

言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。

ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。

東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。

谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【台東区と札所】

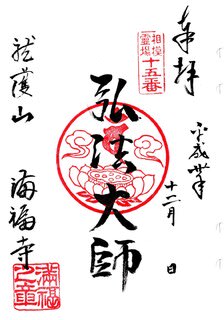

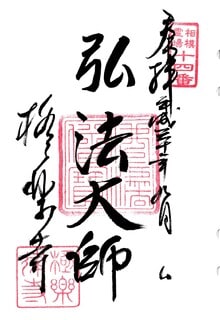

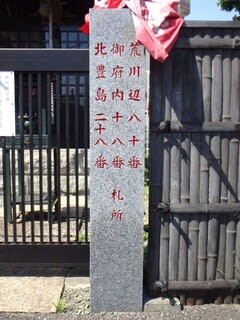

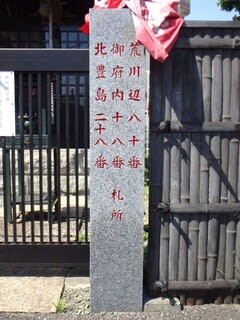

弘法大師霊場としては御府内八十八箇所の札所が多数あり、荒川辺八十八ヶ所霊場も入ってくるがこの霊場での御朱印授与は少ない模様。

豊島、南葛、荒綾などの弘法大師諸霊場のエリアは台東区内まで及んでいない。

観音霊場では(昭和新撰)江戸三十三観音霊場がメインで、上野王子駒込辺三十三観音霊場も入ってくるが、この霊場での御朱印授与例は多くない。

異彩を放つのは根岸エリアの「根岸古寺巡り」。9箇寺からなる江戸期開創の古い霊場だが、御朱印非授与の札所もある。

(ただし専用集印帳のスタンプは御寶印や三寶印なので、これで御朱印の要件を備えている。→ 特集記事)

根岸古寺巡りの集印帳

七福神では浅草(名所)七福神、入谷七福神、谷中七福神の3つ。いずれもメジャーだが、お寺さまによっては正月しか拝受できないところもあるので要注意。

また、御本尊の御朱印を拝受できる寺院がいくつかある。

【拝受データ】 (おおむね西部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

神社の御祭神の欄で(掲)は出典が公式Web・境内掲示、(庁)は出典が東京都神社庁Web資料を示します。

台東区の寺院巡りは南北に動きをとることが多いので、南から順にみていきます。

【浅草橋・鳥越・蔵前エリア】

銀杏岡八幡神社、榊神社、鳥越神社などの古社が点在し、御朱印を授与されているが寺院の数は多くない。

蔵前四丁目界隈には浄土宗寺院を中心に5箇寺ほどが集まっているが、ご朱印はほとんど授与されていない模様。

ここから西側の御徒町にかけて、三筋、小島、台東の一帯は寺院は少ない。

このように、春日通り(都営大江戸線)以南の区南部は、御朱印スポットとはいえない状況となっている。

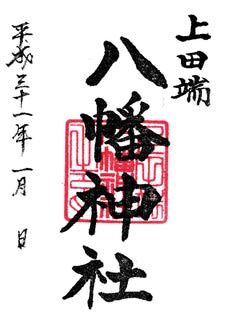

■ 銀杏岡八幡神社

(いちょうがおかはちまんじんじゃ)

台東区浅草橋1-29-11

御祭神:誉田別皇命、武内宿祢命(庁)

旧社格等:村社、旧浅草福井町鎮守

元別当:覚吽院(修験 醍醐三宝院末)

■ 此葉稲荷神社

(このはいなりじんじゃ)

台東区浅草橋1-29-11

御祭神:

旧社格等:銀杏岡八幡神社境内社、宮元町会御守護

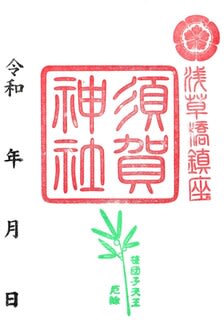

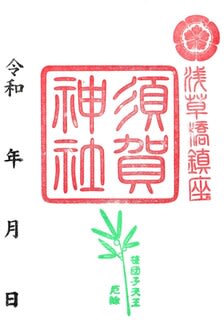

■ (浅草橋)須賀神社 〔祇園祠牛頭天王社・笹團子團子天王〕

(すがじんじゃ)

台東区浅草橋2-29-16

御祭神:素盞鳴尊(庁)

旧社格等:村社、大倉前惣鎮守

元別当:真鏡山宝現院大圓寺(天台宗寛永寺末)

■ 第六天榊神社 〔第六天神宮〕

(だいろくてんさかきじんじゃ)

台東区蔵前1-4-3

御祭神:天神第六代坐榊皇大御神、面足尊、惶根尊(庁)

旧社格等:村社、徳川幕府浅草御蔵総鎮守

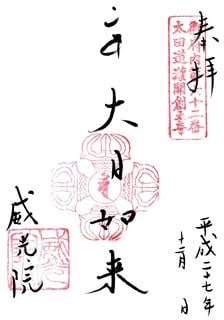

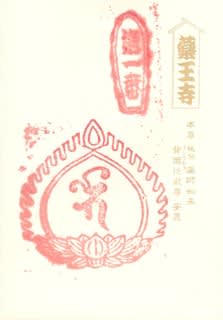

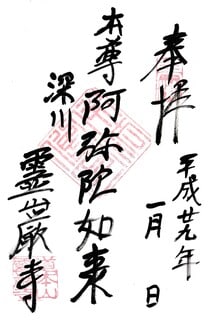

■ 伝授山 長應院

(ちょうおういん)

台東区蔵前4-17-14

浄土宗

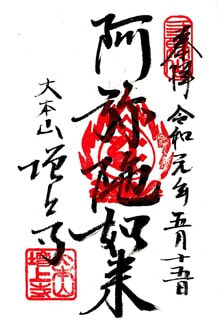

御本尊:阿弥陀如来

・御朱印尊格:種子(キリーク/阿弥陀如来)

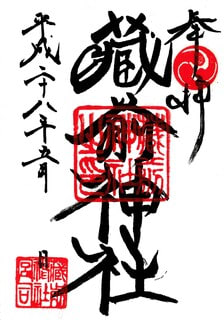

■ 蔵前神社 〔東石清水宮〕

(くらまえじんじゃ)

台東区蔵前3-14-11

御祭神:應神天皇、神功皇后、姫大神、倉稲魂命、菅原道真公、塩土翁命(庁)

旧社格等:郷社、江戸城鬼門除の守護神・徳川将軍家祈願所

元別当:雄徳山神光寺大護院(文殊院)(真言宗)

■ 池中山 盈満院 榧寺 〔正覚寺〕

(かやでら)

台東区蔵前3-22-9

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸東方四十八地蔵霊場第38番、江戸地蔵菩薩霊場三十六ヶ所 (5番)

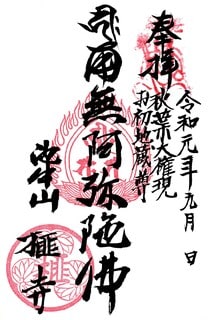

・朱印尊格:阿弥陀如来、お初地蔵尊、秋葉大権現

■ 鳥越神社 〔鳥越明神〕

(とりこえじんじゃ)

台東区鳥越2-4-1

御祭神:日本武尊 【相殿】天児屋根命、東照宮公(庁)

旧社格等:郷社

元別当:鳥越山長楽寺

■ 福寿神社

(ふくじゅじんじゃ)

台東区鳥越2-4-1

御祭神:倉稲魂命、大黒天神、恵比寿神、菅原道真公(掲)

旧社格等:鳥越神社境内社

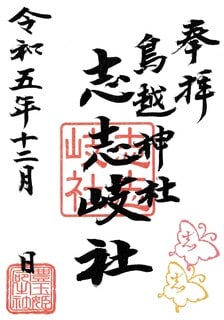

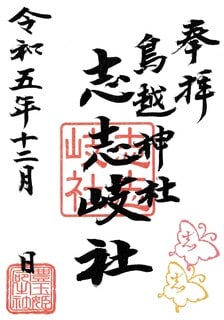

■ 志志岐神社

(ししきじんじゃ)

台東区鳥越2-4-1

御祭神:豊玉姫命(掲)

旧社格等:鳥越神社境内社

【東上野エリア】

上野駅の東側にあたる東上野エリアは、台東区役所など公的施設が多く、寺社は少ないが下谷神社が有名どころ。

上野六丁目は真宗大谷派の寺院が多数集まる寺町だが、教義的な理由もあってか御朱印授与の情報はほとんど得られていない。

メジャー霊場・御府内八十八箇所の札所がこのあたりから入ってくる。

■ 下谷神社 〔下谷稲荷社〕

(したやじんじゃ)

台東区東上野3-29-8

御祭神:大年神 【相殿】日本武尊(掲)

旧社格等:郷社

元別当:

■ 隆栄稲荷神社

(りゅうえいいなりじんじゃ)

台東区東上野3-29-8

御祭神:宇賀魂命(掲)

旧社格等:下谷神社境内社

元別当:

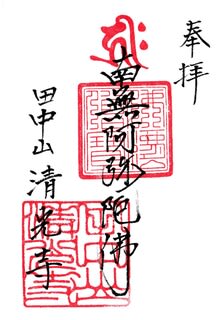

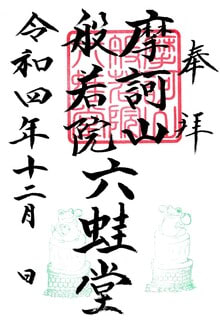

■ 摩尼山 宝光寺 成就院 〔田中成就院〕

(じょうじゅいん)

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

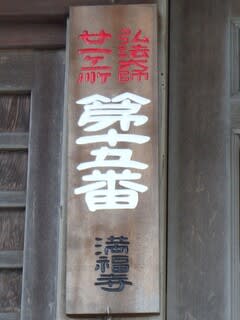

札所:御府内八十八箇所第78番、江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番

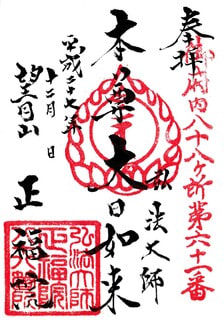

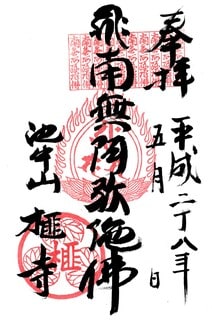

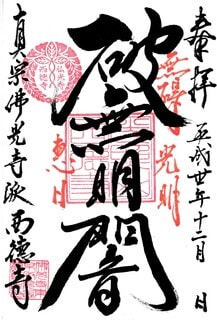

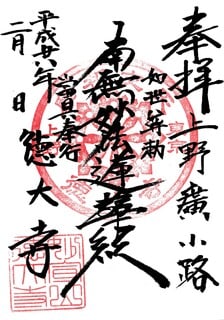

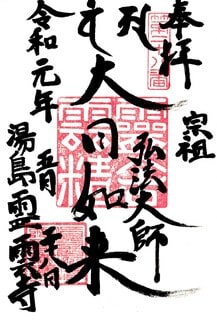

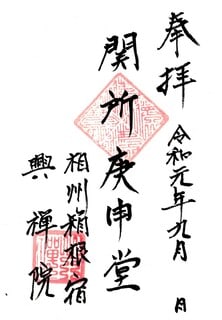

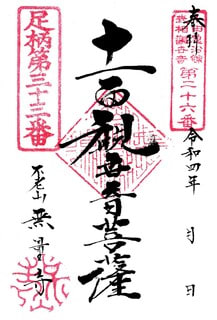

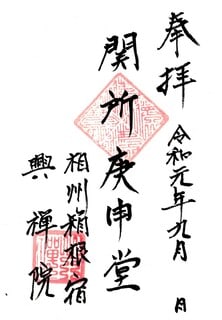

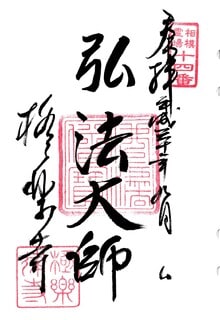

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

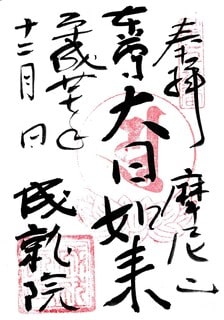

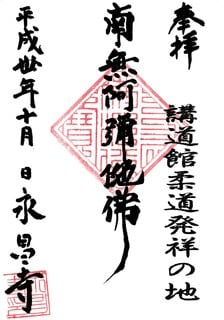

■ 朝日山 願成院 永昌寺

(えいしょうじ)

台東区東上野5-1-2

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸東方三十三観音霊場第27番、江戸東方四十八地蔵霊場第33番

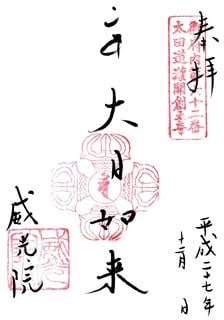

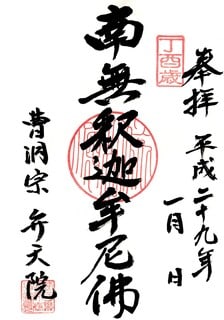

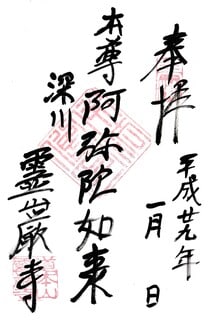

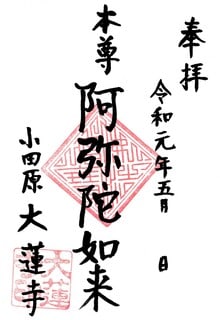

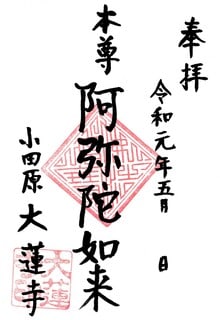

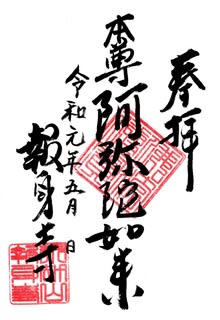

〔御名号の御朱印〕

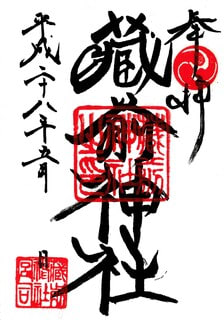

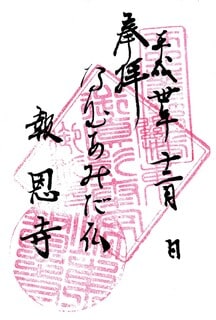

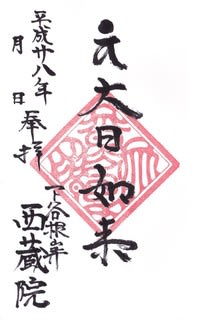

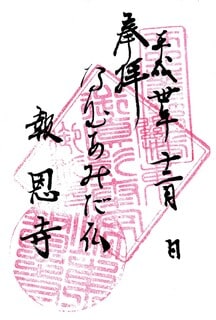

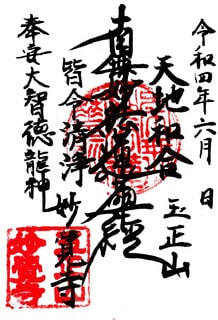

■ 高龍山 謝徳院 坂東報恩寺

(ばんどうほうおんじ)

台東区東上野6-13-13

真宗大谷派

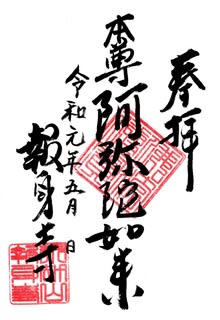

御本尊:阿弥陀如来

札所:真宗二十四輩第1番

〔御名号の御朱印〕

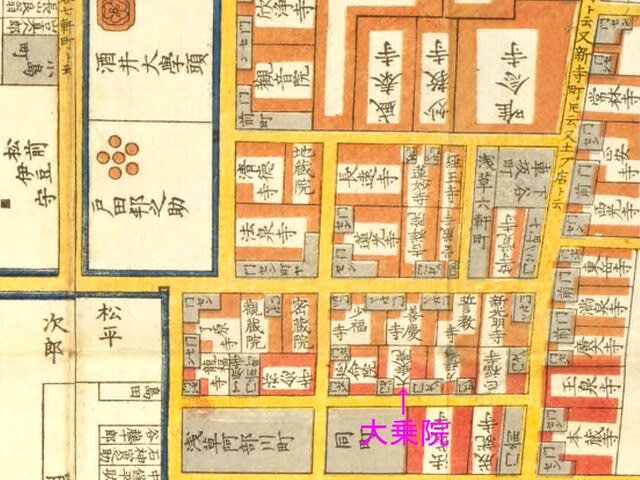

【元浅草・寿エリア】

浅草通りと春日通りにはさまれたこのエリアは、寺町といってもいいほど寺院が集積し、御府内八十八箇所の札所も多いため、区内有数の御朱印スポットとなっている。

日蓮宗寺院も多く、複数の御首題を拝受できる。

■ 妙盈山 法泉寺

(ほうせんじ)

台東区元浅草1-14-3

日蓮宗

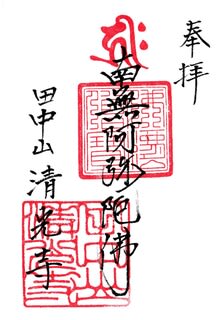

御首題

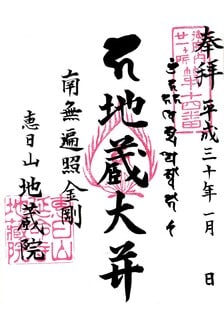

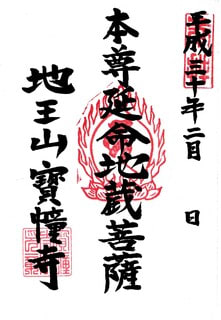

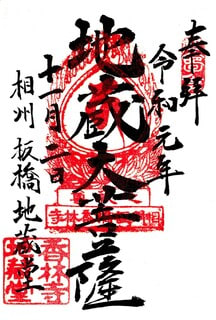

■ 恵日山 延命寺 地蔵院

(じぞういん)

台東区元浅草1-15-8

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

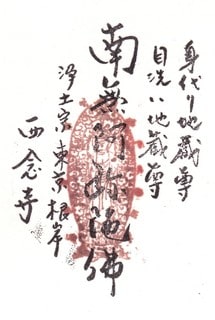

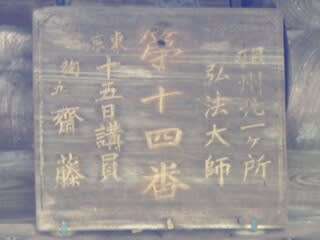

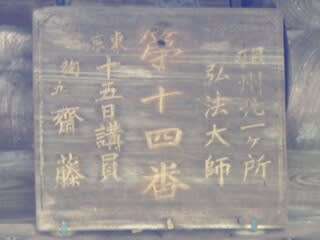

札所:御府内二十一ヶ所霊場第14番、荒川辺八十八ヶ所霊場第84番、弘法大師二十一ヶ寺第5番

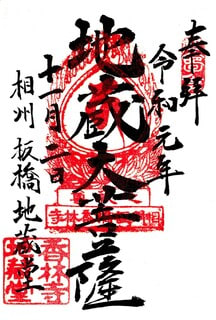

〔御府内二十一ヶ所霊場の御朱印〕

■ 寿量山 妙経寺

(みょうきょうじ)

台東区元浅草2-5-13

日蓮宗

御首題

■ 安立山 長遠寺 〔土富店祖師〕

(ぢょうおんじ)

台東区元浅草2-2-3

日蓮宗 江戸十大祖師

御首題

■ 長昌山 経王寺

(けいおうじ/きょうおうじ)

台東区元浅草2-8-4

日蓮宗

御首題

■ 摩尼山 隆全寺 吉祥院

(きちじょういん)

台東区元浅草2-1-14

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:御府内八十八箇所第60番、江戸八十八ヶ所霊場60番、弘法大師二十一ヶ寺第11番

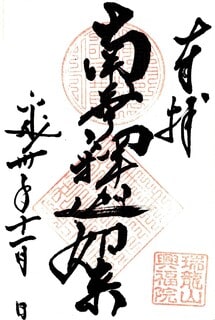

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

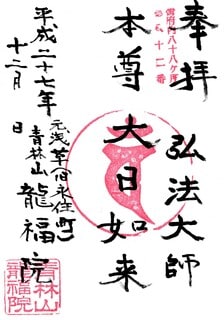

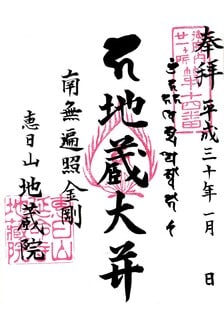

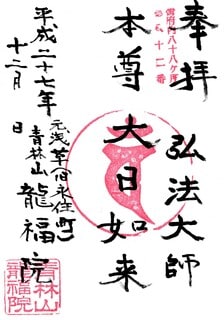

■ 青林山 最勝寺 龍福院

(りゅうふくいん)

台東区元浅草3-17-2

真言宗智山派

御本尊:金剛界大日如来

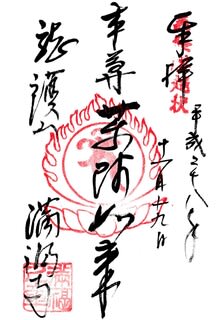

札所:御府内八十八箇所第82番、江戸八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第9番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

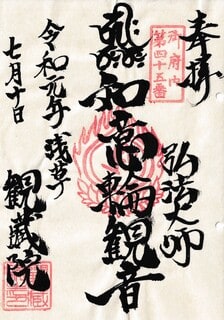

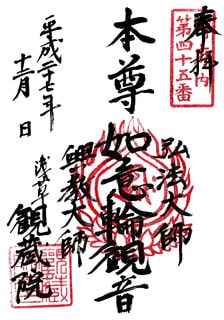

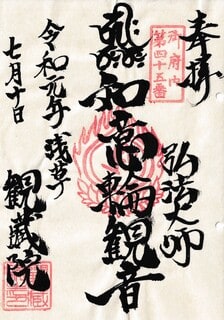

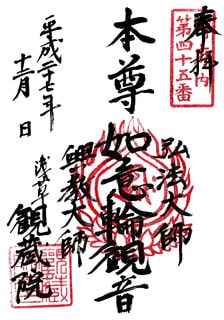

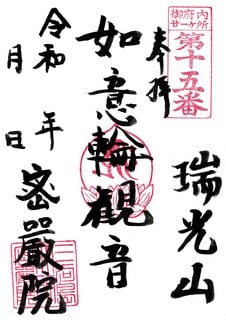

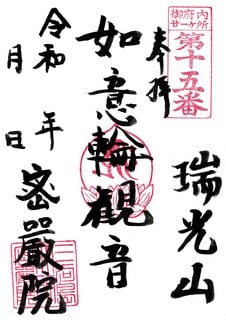

■ 広幡山 観蔵院

(かんぞういん)

台東区元浅草3-18-5

真言宗智山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所:御府内八十八箇所第45番、荒川辺八十八ヶ所霊場第83番、弘法大師二十一ヶ寺第13番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

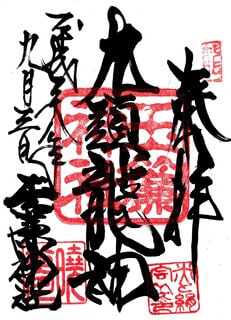

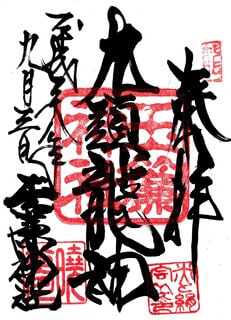

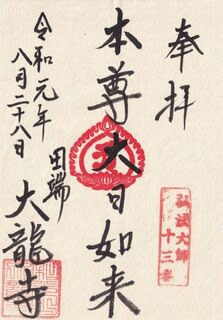

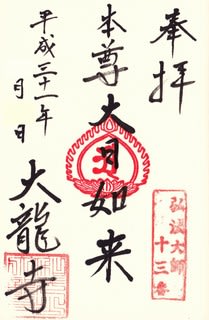

■ 玉龍山 弘憲寺 延命院

(えんめいいん)

台東区元浅草4-5-2

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第51番、荒川辺八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第20

番、奥の細道関東路三十三所霊場第3番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第6番、弁財天百社参り第67番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

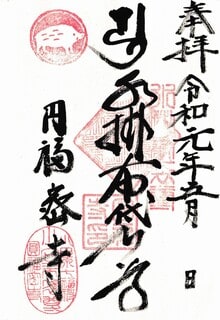

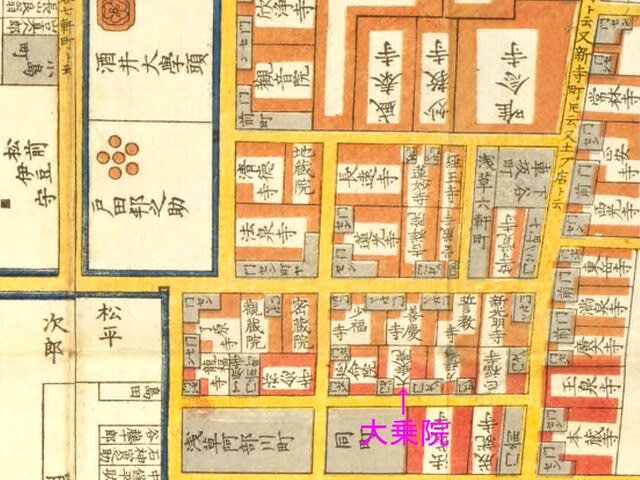

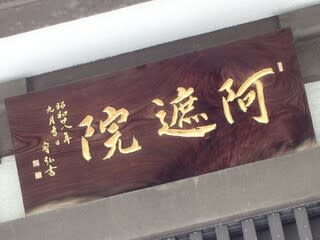

■ 五剣山 普門寺 大乗院

(だいじょういん)

台東区元浅草4-5-2

真言宗智山派

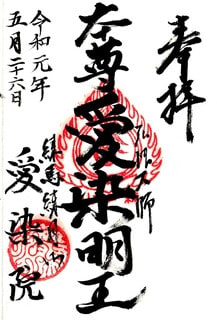

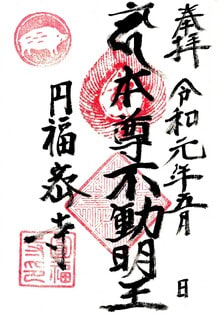

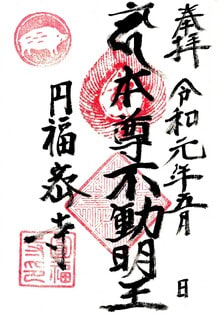

御本尊:不動明王

札所:御府内二十一ヶ所霊場第16番、荒川辺八十八ヶ所霊場第81番、弘法大師二十一ヶ寺第3番

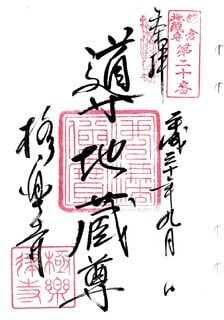

〔御本尊の御朱印〕

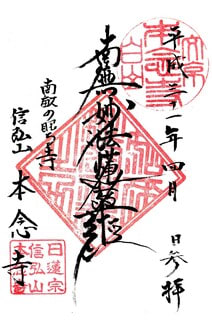

■ 瑞亀山 弘願院 誓教寺

(せいきょうじ)

台東区元浅草4-6-9

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:

〔御名号の御朱印〕

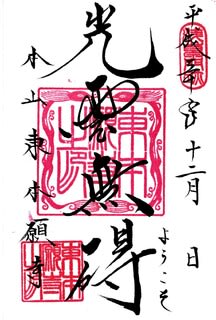

■ (摂取山 遍照院)光明寺 〔新光明寺〕

(こうみょうじ)

台東区元浅草4-7-10

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸東方三十三観音霊場第25番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第15番

〔御本尊の御朱印〕

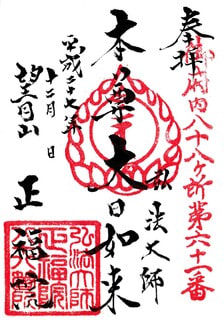

■ 望月山 般若寺 正福院

(しょうふくいん)

台東区元浅草4-7-21

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第61番、江戸八十八ヶ所霊場第61番、弘法大師二十一ヶ寺第14番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 神勝山 成就院 〔百観音成就院〕

(じょうじゅいん)

台東区元浅草4-8-12

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第43番、江戸八十八ヶ所霊場第43番、弘法大師二十一ヶ寺第12番、江戸東方三十三観音霊場第24番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

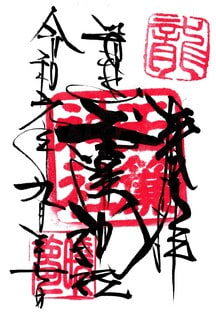

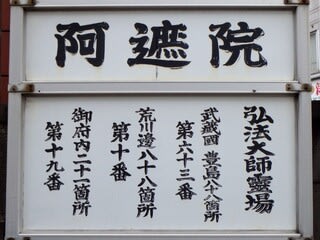

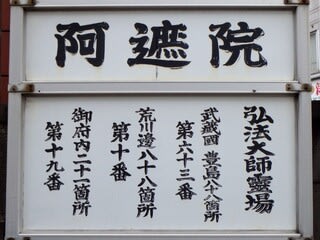

■ 阿遮山 円満寺 不動院 〔浅草寿不動尊〕

(ふどういん)

台東区寿2-5-2

真言宗智山派

御本尊:不動明王

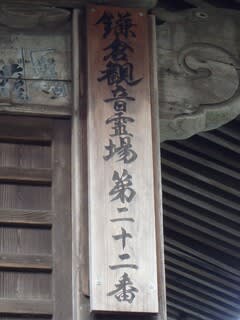

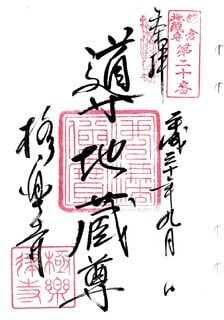

札所:御府内八十八箇所第72番、江戸八十八ヶ所霊場第72番、弘法大師二十一ヶ寺第6番、関東三十六不動尊霊場第22番、御府内二十八不動霊場第18番、坂東写東都三十三観音霊場第14番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

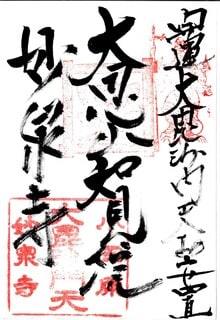

〔関東三十六不動尊霊場の御朱印〕

■ 鶴亭山 隆全寺 威光院

(いこういん)

台東区寿2-6-8

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第62番、江戸八十八ヶ所霊場第62番、弘法大師二十一ヶ寺第16番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

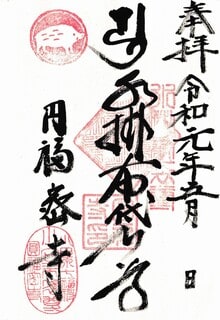

■ 蜂松山 遮那院 仙蔵寺

(せんぞうじ)

台東区寿2-8-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:弘法大師二十一ヶ寺第7番、荒川辺八十八ヶ所霊場第79番

〔御本尊の御朱印〕

■ 長瀧山 本法寺 〔熊谷稲荷/熊谷堂〕

(ほんぽうじ)

台東区寿2-9-7

日蓮宗

御首題

■ 白雲山 金龍寺

(きんりゅうじ)

台東区寿2-10-4

臨済宗妙心寺派

御本尊:

札所:

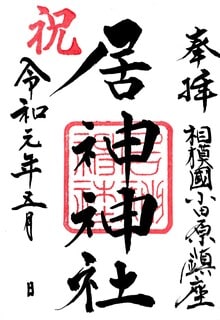

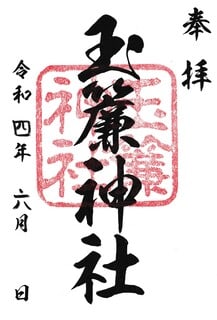

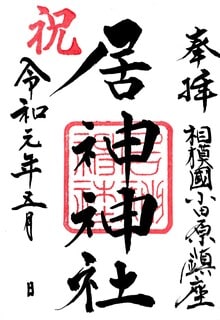

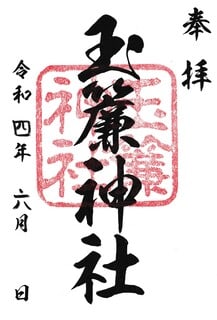

■ 本社(寿)三島神社 〔三島明神〕

(ほんしゃ みしまじんじゃ)

台東区寿4-9-1

御祭神:大山祇命(庁)

旧社格等:村社、旧金杉鎮守

元別当:圓明山宝福寺西蔵院(真言宗智山派/台東区根岸)

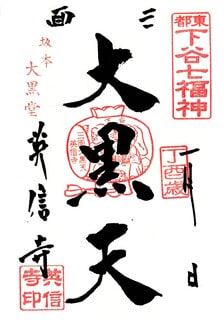

【松が谷・西浅草エリア】

浅草・雷門にほど近いが、以外に地味な感じのあるエリア。

寺院は多いが真宗寺院も多く、メジャー霊場の札所も少ないため御朱印授与率は低くなっている。

日蓮宗寺院は江戸十大祖師の本覚寺、妙音寺(御首題不授与の模様)が立地するものの、比較的少ない。

■ 龍鳴山 本覚寺 〔日限満願祖師/江戸十大祖師〕

(ほんがくじ)

台東区松が谷2-8-16

日蓮宗

御首題

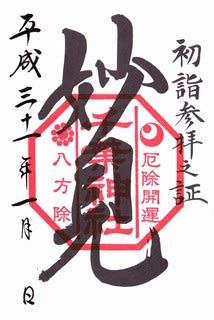

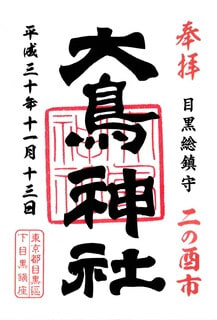

■ 矢先稲荷神社

(やさきいなりじんじゃ)

台東区寿4-9-1

御祭神:倉稲魂命(庁)

旧社格等:浅草三十三間堂の鎮守として創祀、旧浅草松葉町鎮守

元別当:浅草三十三間堂

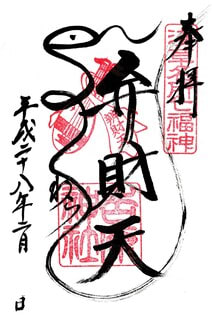

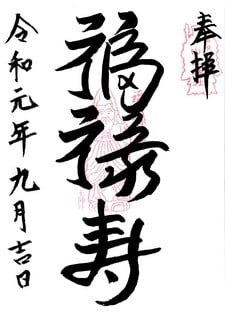

札所:浅草名所七福神(福禄寿)

※「福禄寿」の御朱印も授与されています。

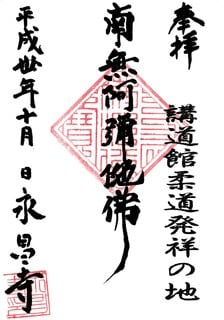

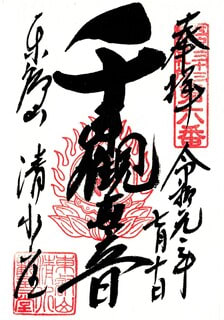

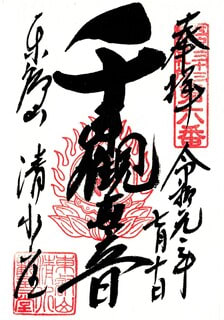

■ 江北山 宝聚院 清水寺

(せいすいじ)

台東区松が谷2-25-10

天台宗

御本尊:千手千眼観世音菩薩

札所:江戸三十三観音札所第2番、江戸東方三十三観音霊場第21番、近世江戸三十三観音霊場第7番、東方三十三観音霊場第20番、東都北部三十三観音霊場第20番、江都三十三観音霊場第4番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第17番、東京市史稿撰四十四観音霊場(第2番)

、弁財天百社参り第66番

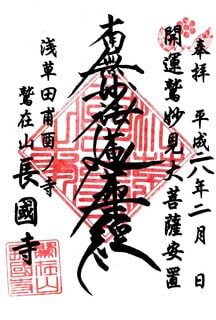

〔江戸三十三観音札所の御朱印(四万六千日)〕

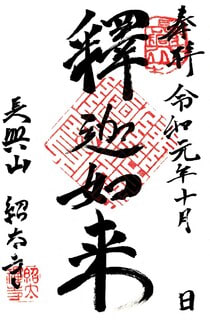

■ 巨嶽山 曹源寺(かっぱ寺)

(そうげんじ)

台東区松が谷3-7-2

曹洞宗

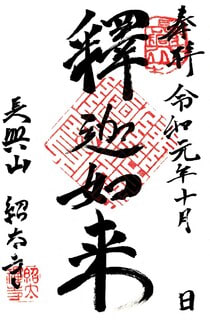

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:江戸浅草辺三十三観音霊場第17番

〔江戸浅草辺三十三観音霊場の御朱印〕

■ 秋葉神社

(あきばじんじゃ)

台東区松が谷3-10-7

御祭神:火産霊大神、水波能売大神、埴山比売大神(庁)

旧社格等:東京市民の火災鎮護祈願所

元別当:

■ 田中山 徳生院 清光寺

(せいこうじ)

台東区西浅草1-7-19

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:

■ 東本願寺

(ひがしほんがんじ)

台東区西浅草1-5-5

浄土真宗東本願寺派

御本尊:阿弥陀如来

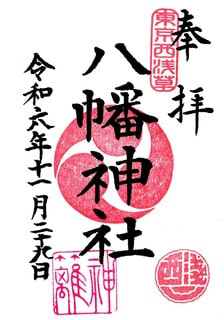

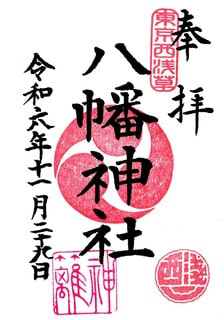

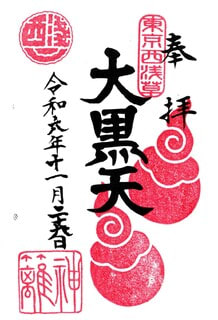

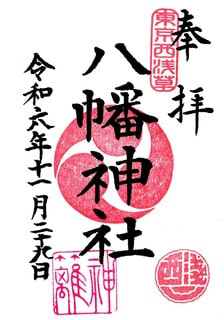

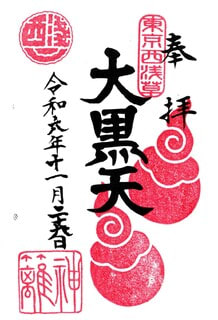

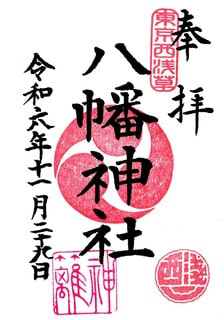

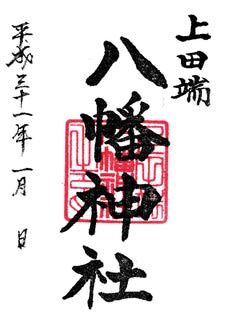

■ (西浅草)八幡神社

(にしあさくさ はちまんじんじゃ)

台東区西浅草2-14-5

御祭神:應神天皇(庁)

旧社格等:旧浅草田島町鎮守

元別当:田島山誓願寺(浄土宗系単立、府中市紅葉丘へ移転)

※要事前連絡。大黒天の御朱印も授与。

■ (芝崎)日枝神社

(しばざき ひえじんじゃ)

台東区西浅草3-8-1

御祭神:大山咋神

旧社格等:

元別当:薬王山医王寺東光院(天台宗/台東区西浅草)

※授与日限定

■ 泰昭山 寿仙院

(じゅせんいん)

台東区西浅草3-28-1

日蓮宗

御首題

【浅草・駒形・今戸エリア】

浅草エリアの中心地。南の駒形~北の今戸にかけては著名な神社もご鎮座され、屈指の御朱印スポットとなっている。浅草(名所)七福神の札所も多く、拝受しやすいエリア。

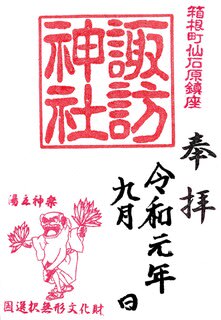

■ (駒形)諏訪神社 〔おすわさま〕

(こまがた すわじんじゃ)

台東区駒形1-4-15

御祭神:建御名方神、八坂刀売神

旧社格等:村社

元別当:浅草寺子院修善寺

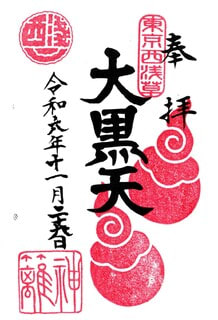

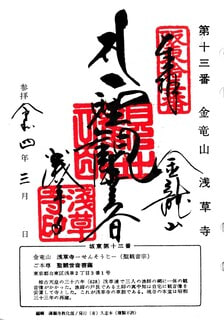

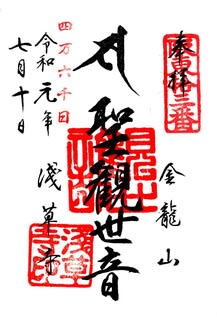

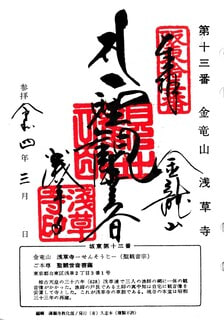

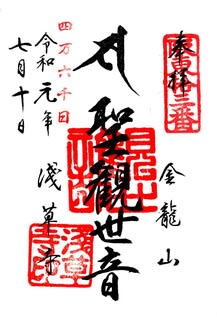

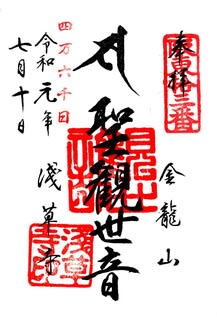

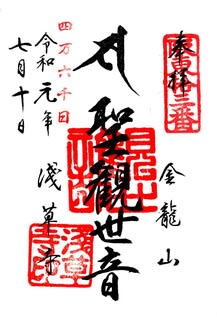

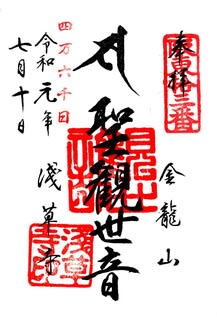

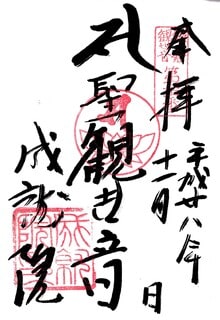

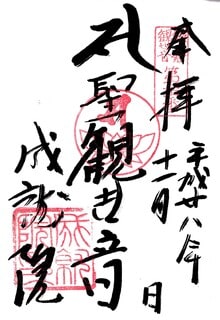

■ 金龍山 浅草寺

(せんそうじ)

台東区浅草2-3-1

聖観音宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第13番、浅草(名所)七福神(大黒天)、東京三十三観音霊場第31番、大東京百観音霊場特番1、江戸東方三十三観音霊場第1番、東都七観音霊場第1番、近世江戸三十三観音霊場第1番、坂東写東都三十三観音霊場第13番、東方三十三観音霊場第24番、江都三十三観音霊場第1番、御府内二十八不動霊場第3番、東京三十三所観世音霊場第31番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第22番、東京市史稿撰四十四観音霊場(1番)、江戸地蔵菩薩霊場三十六ヶ所(36番)、弁財天百社参り第73~76番、御府内十三仏霊場(文殊菩薩、普賢菩薩)

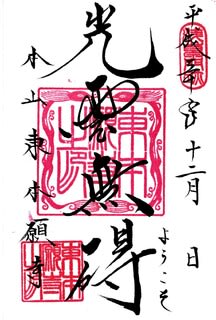

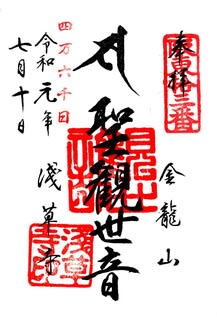

〔坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印〕

〔同 四万六千日の御朱印〕

〔江戸三十三観音札所の御朱印〕

〔浅草寺の御朱印帳〕

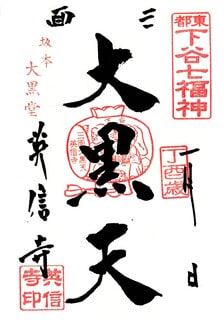

〔浅草名所七福神(大黒天)の御朱印〕

■ 金龍山 銭塚地蔵堂

(ぜにづかじぞうどう)

台東区浅草2-29-19

聖観音宗

御本尊:地蔵菩薩

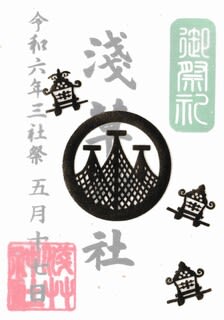

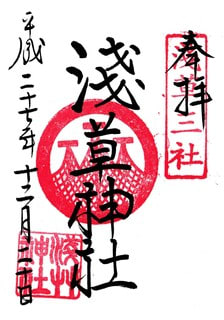

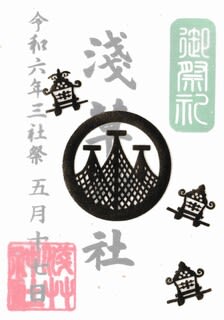

■ 浅草神社 〔浅草三社権現、三社様〕

(あさくさじんじゃ)

台東区浅草2-3-1

御祭神:土師真中知命、檜前浜成命、檜前武成命(庁)

旧社格等:郷社、浅草総鎮守

元別当:浅草寺衆徒顕松院

札所:浅草名所七福神(恵比寿神)

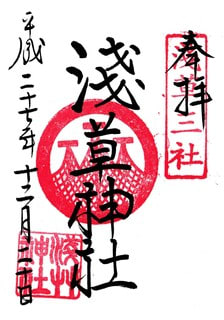

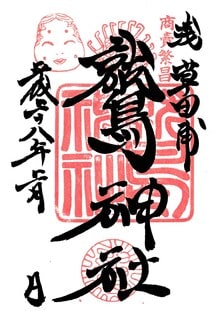

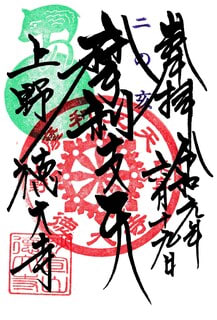

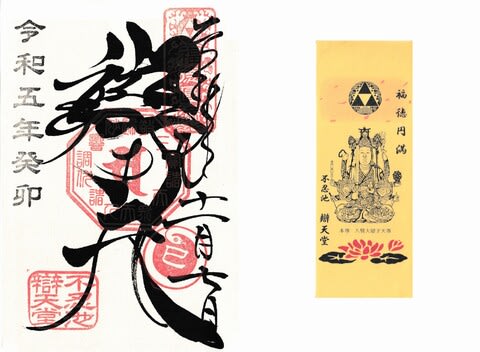

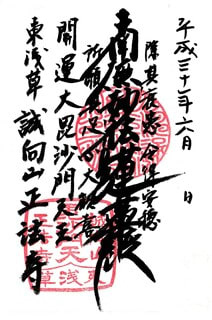

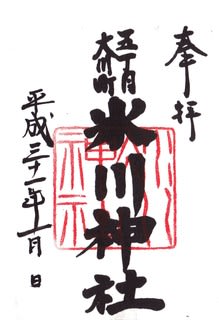

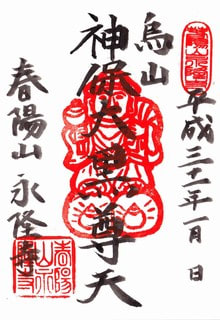

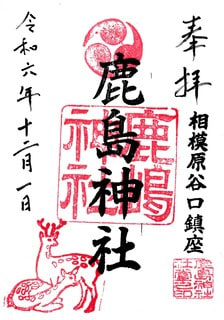

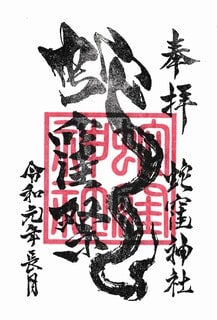

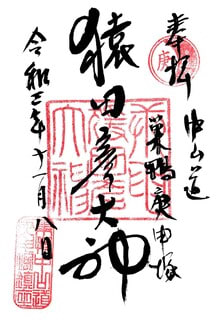

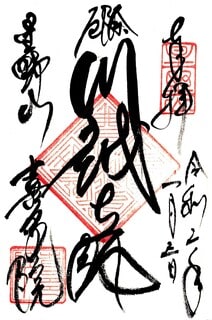

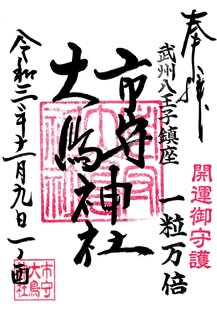

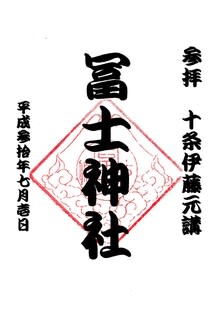

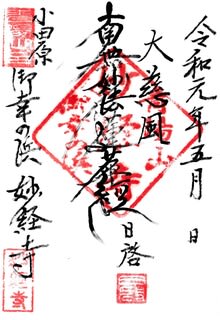

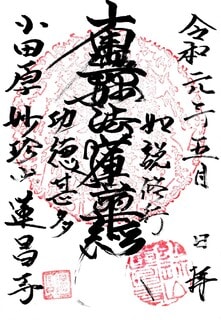

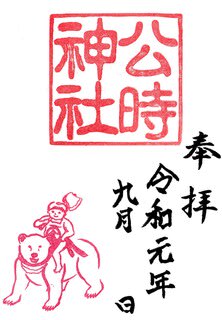

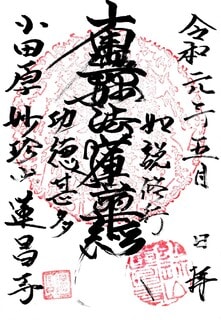

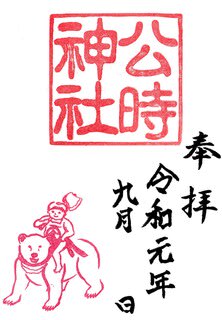

【写真 上(左)】 通常の御朱印

【写真 下(右)】 三社祭の御朱印

浅草名所七福神(恵比寿神)の御朱印

浅草神社の御朱印帳

■ 被官稲荷神社

(ひかんいなりじんじゃ)

台東区浅草2-31-16

御祭神:倉稲魂命(掲)

旧社格等:浅草神社境内社

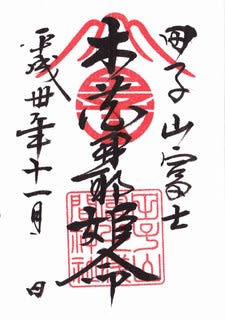

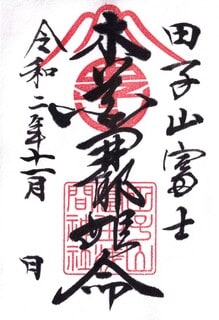

■ 浅草富士浅間神社 〔富士権現〕

(あさくさふじせんげんじんじゃ)

台東区浅草5-3-2

御祭神:木花咲耶比売命(掲)

旧社格等:

元別当:浅草寺子院修善寺

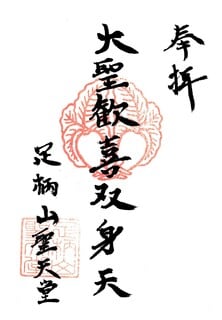

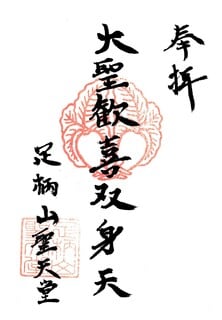

■ 待乳山 本龍院 〔待乳山聖天〕

(ほんりゅういん)

台東区浅草7-4-1

聖観音宗

御本尊:大聖歓喜天・十一面観世音菩薩

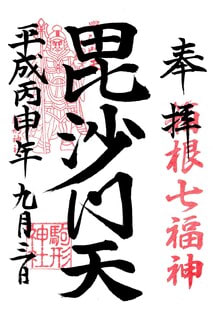

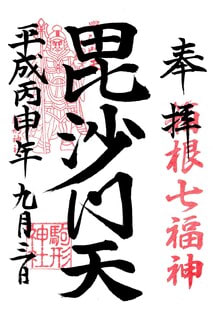

札所:浅草名所七福神(毘沙門天)、江戸東方三十三観音霊場第12番、近世江戸三十三観音霊場第3番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第12番、弁財天百社参り第78番

〔御本尊の御朱印〕

〔浅草名所七福神(毘沙門天)の御朱印〕

■ 蒼海山 潮江院

(ちょうこういん)

台東区今戸1-6-7

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:

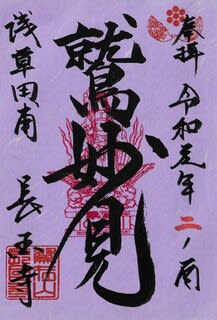

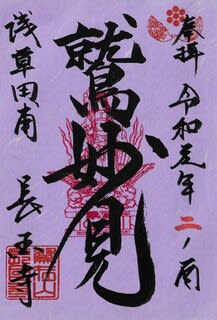

■ 深栄山 長昌寺

(ちょうしょうじ)

台東区今戸2-32-16

日蓮宗

札所:大東京百観音霊場第30番

御首題

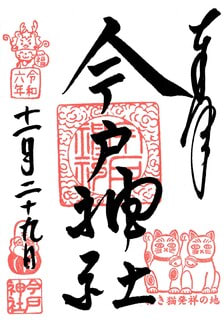

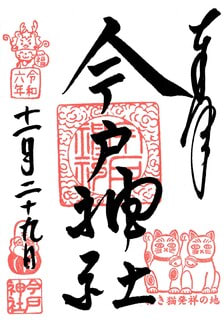

■ 今戸神社 〔今戸八幡〕

(いまどじんじゃ)

台東区今戸1-5-22

御祭神:應神天皇、伊弉諾命、伊弉冉命、福禄寿(庁)

旧社格等:村社、今戸鎮守

元別当:八幡山無量寺松林院(浅草寺末)

札所:浅草名所七福神(福禄寿)

今戸神社の御朱印帳

【橋場・清川・東浅草エリア】

浅草の北側で荒川区南千住、白髭橋を介して隅田区向島と接する。

清川1丁目には多彩な宗派の寺院が集まるが御朱印授与寺は少ない。

他は寺社が点在するイメージだが、メジャーな霊場の札所も立地し、霊場巡拝者には避けて通れないエリア。

■ 砂尾山 橋場寺 不動院 〔橋場不動尊〕

(ふどういん)

台東区橋場2-14-19

天台宗

御本尊:不動明王

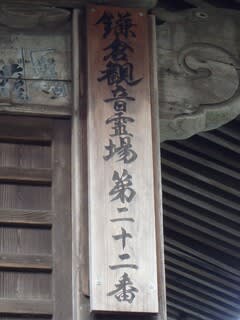

札所:関東三十六不動尊霊場第23番、御府内二十八不動霊場第7番、浅草名所七福神(布袋尊)

〔関東三十六不動尊霊場の御朱印〕

〔浅草名所七福神(布袋尊)の御朱印〕

■ 玉姫稲荷神社 〔珠姫稲荷社、山谷の玉姫さま〕

(たまひめいなりじんじゃ)

台東区清川2-13-20

御祭神:宇迦之御魂命(庁)

旧社格等:村社

元別当:砂尾山橋場寺不動院(天台宗/台東区橋場)

■ 誠向山 正法寺

(しょうほうじ/しょうぼうじ)

台東区東浅草1-1-15

日蓮宗

御首題

■ 唱楽山 宝晃寺

(ほうこうじ)

台東区東浅草2-25-16

日蓮宗

御首題

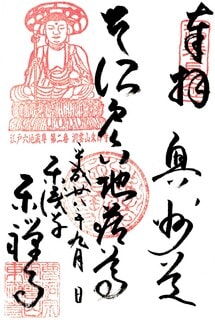

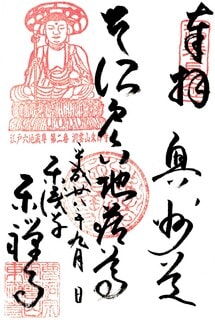

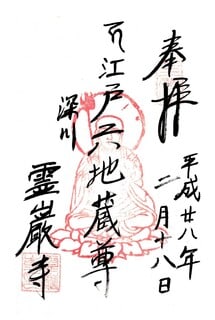

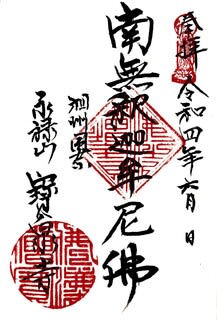

■ 洞雲山 東禅寺

(とうぜんじ)

台東区東浅草2-12-13

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

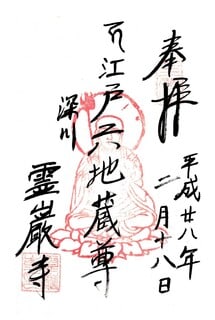

札所:江戸六地蔵第2番、江戸浅草辺三十三観音霊場第19番

〔江戸六地蔵の御朱印〕

【三ノ輪・竜泉・千束エリア】

荒川区との境をなすエリアで、旧吉原を含む。

竜泉1丁目、2丁目、千束3丁目には寺社が集中し、御朱印授与率も比較的高い。

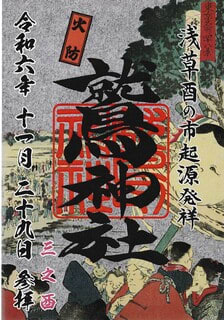

千束の鷲神社、長國寺は酉の市には賑わう。

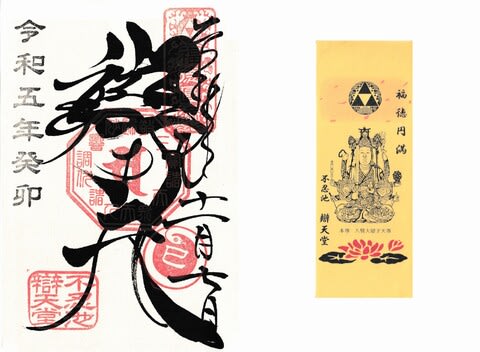

■ 養光山 金碑院 永久寺 〔目黄不動尊〕

(えいきゅうじ)

台東区三ノ輪2-14-5

天台宗

御本尊:不動明王

札所:江戸五色不動、東都北部三十三観音霊場第17番

〔江戸五色不動の御朱印〕

■ 正覚山 得生院 寿永寺

(じゅえいじ)

台東区三ノ輪1-22-15

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:下谷七福神(布袋尊)、江戸東方四十八地蔵霊場第10番、東都北部三十三観音霊場第29番

〔御本尊の御朱印〕

〔下谷七福神(布袋尊)の御朱印〕

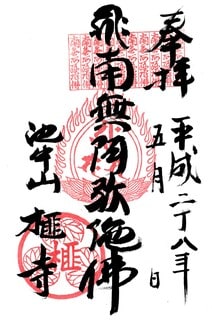

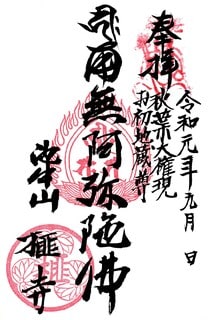

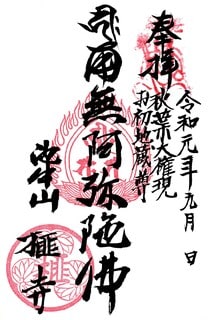

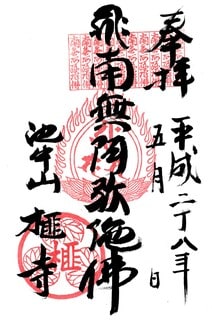

■ 龍光山 三高寺 正寶院 〔飛不動尊〕

(しょうぼういん)

台東区竜泉3-11-11

天台宗系単立

御本尊:不動明王

札所:関東三十六不動尊霊場第24番、下谷七福神(恵比寿神)

〔関東三十六不動尊霊場の御朱印〕

〔下谷七福神(恵比寿神)の御朱印〕

■ 千束稲荷神社

(せんぞくいなりじんじゃ)

台東区竜泉2-19-3

御祭神:倉稲魂命、素盞鳴尊(庁)

旧社格等:村社、旧竜泉寺村鎮守

元別当:東光山等印院龍泉寺(真言宗智山派/台東区竜泉)

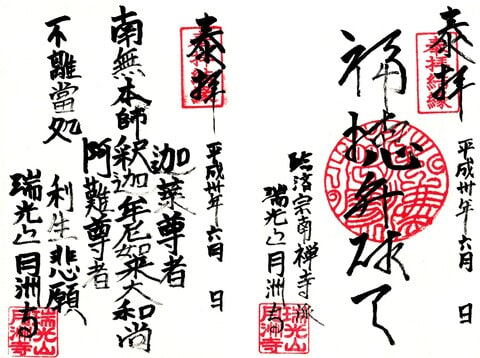

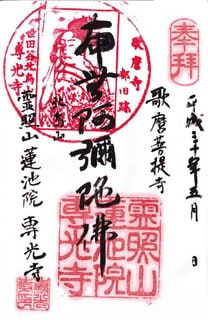

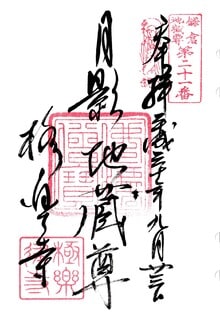

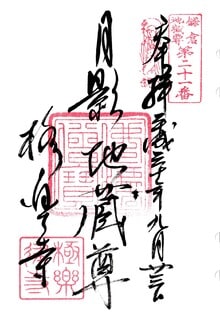

■ 瑞光山 月洲寺

(げっしゅうじ)

台東区竜泉2-15-11

臨済宗南禅寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:東都北部三十三観音霊場第32番、弁財天百社参り第72番

■ 東陽山 正燈寺

(しょうとうじ)

台東区竜泉1-23-11

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

■ 光照山 西徳寺

(さいとくじ)

台東区竜泉1-20-19

真宗佛光寺派

御本尊:阿弥陀如来

■ 朝日山 弁天院 〔朝日弁財天〕

(べんてんいん)

台東区竜泉1-15-9

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:下谷七福神(弁財天)

〔御本尊の御朱印〕

〔下谷七福神(弁財天)の御朱印〕

■ 竜泉妙義教会 〔最上稲荷〕

(りゅうせんみょうぎきょうかい)

台東区竜泉3-8-6

日蓮宗

御首題

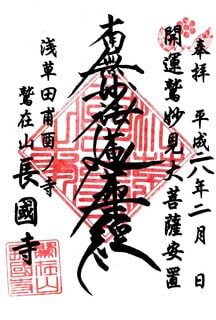

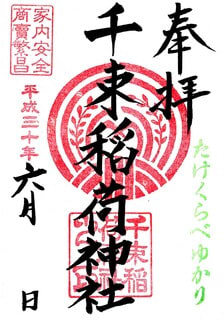

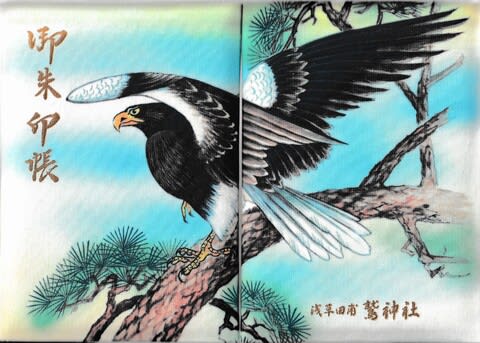

■ 鷲在山 長國寺 〔酉の寺〕

(ちょうこくじ)

台東区千束3-19-6

法華宗本門流

〔御首題〕

〔御朱印〕

〔酉の市特別御朱印〕

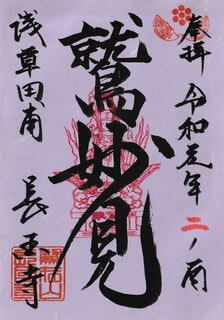

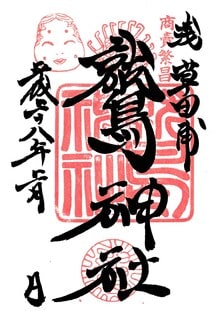

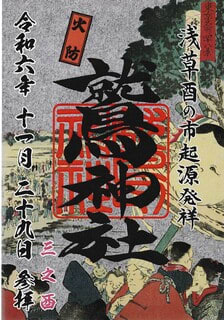

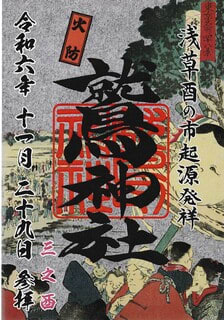

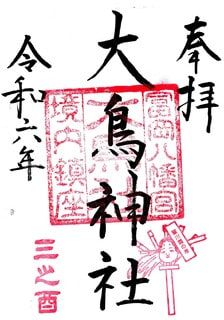

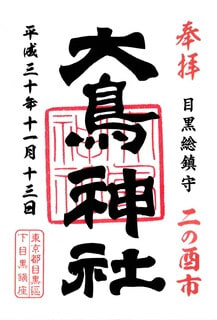

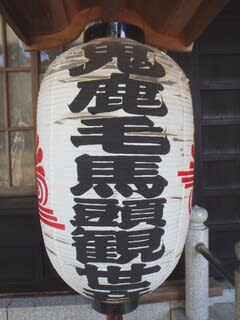

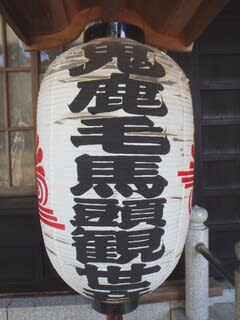

■ 鷲神社 〔おとりさま、鷲大明神社〕

(おおとりじんじゃ)

台東区千束3-18-7

御祭神:天日鷲命、日本武尊(庁)、寿老神

旧社格等:

元別当:鷲在山長國寺(法華宗本門流/台東区千束)

札所:浅草名所七福神(寿老神)

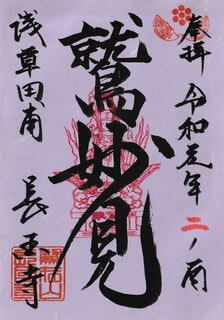

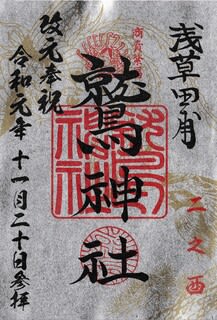

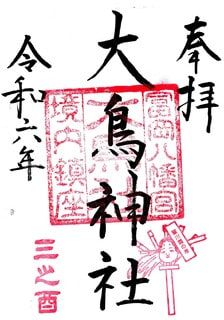

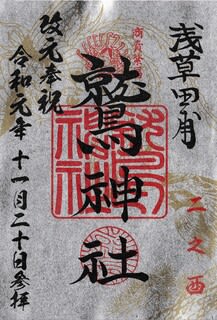

【写真 上(左)】 通常の御朱印

【写真 下(右)】 三の酉の御朱印

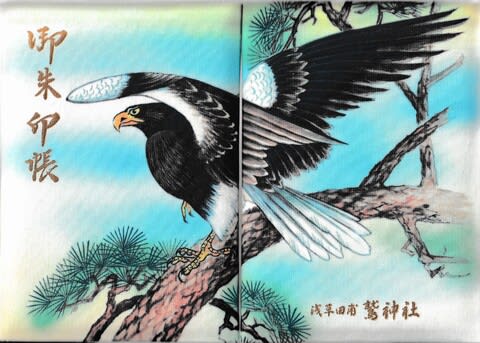

御朱印帳

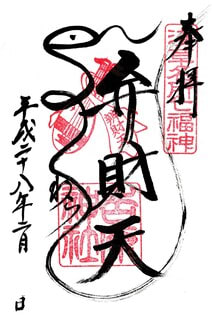

■ 吉原神社

(よしわらじんじゃ)

台東区千束3-20-2

御祭神:倉稲魂命(庁)

旧社格等:新吉原遊廓守護

元別当:

■ 吉原弁財天

(よしわらべんざいてん)

台東区千束3-22花園公園

御祭神:弁財天

旧社格等:吉原神社の境外末社

札所:浅草名所七福神(弁財天)

【下谷・根岸エリア】

JR「鶯谷」駅の北側、昭和通りと尾竹橋通りに挟まれた街区で、ランドマーク的な名所や施設が少なく比較的地味なエリアながら寺社の集積度は高い。

下谷には有名な入谷鬼子母神があり、周辺には法華宗本門流寺院が多い。

下谷七福神を除くとメジャー霊場の札所は少ないが、御朱印授与に積極的な神社もあり、御朱印授与率はかなり高い。

根岸には九箇寺からなる「根岸古寺めぐり」があり、専用集印帳にスタンプを受けられたが、現況の対応は不明。御朱印不授与の寺院でも御寶印・三寶印のスタンプを受けられたので貴重。

■ 三島神社 〔下谷の三島様〕

(みしまじんじゃ)

台東区下谷3-7-5

御祭神:大山祇命(庁)

旧社格等:村社、旧金杉村鎮守

■ 火除稲荷社

(ひよけいなりしゃ)

台東区下谷3-7-5

御祭神:保食命(掲)

旧社格等:三島神社境内社(三島神社の地主神)

■ 覺法山 了源院 〔火除観世音〕

(りょうげんいん)

台東区下谷3-6-6

臨済宗妙心寺派

御本尊:火除観世音菩薩

札所:坂東写東都三十三観音霊場第17番、東都北部三十三観音霊場第30番

■ 小野照崎神社 〔渡江天神、小野照さま〕

(おのてるさきじんじゃ)

台東区下谷2-13-14

御祭神:小野篁命、菅原道真命(庁)

旧社格等:村社

元別当:小野山禅定寺嶺照院(天台宗/台東区下谷)

札所:東京二十五社天神霊場第14番

■ 下谷坂本富士

(したやさかもとふじ)

台東区下谷2-13-14

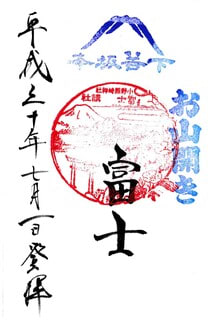

御祭神:

旧社格等:小野照崎神社境内の富士塚

※期間限定授与

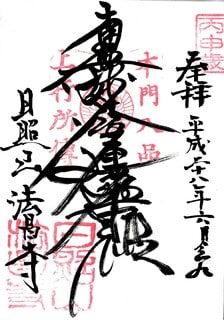

■ 日照山 法昌寺

(ほうしょうじ)

台東区下谷2-10-6

法華宗本門流

御首題

札所:下谷七福神(毘沙門天)

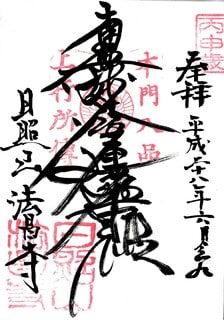

〔御首題〕

〔下谷七福神(毘沙門天)の御朱印〕

■ 寶塔山 感應寺

(かんのうじ)

台東区下谷2-8-3

法華宗本門流

御首題

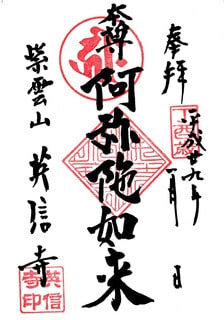

■ 紫雲山 英信寺

(えいしんじ)

台東区下谷2-5-14

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

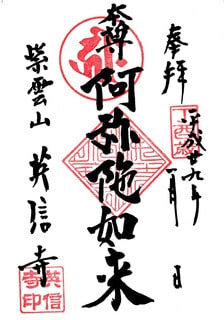

札所:下谷七福神(大黒天)、東都北部三十三観音霊場第27番

〔御本尊の御朱印〕

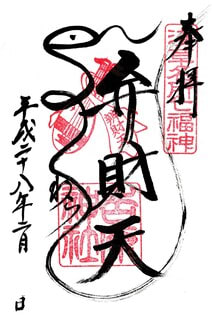

〔下谷七福神(大黒天)の御朱印〕

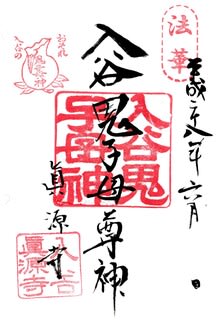

■ 仏立山 真源寺 〔入谷鬼子母神〕

(しんげんじ)

台東区下谷1-12-16

法華宗本門流

札所:下谷七福神(福禄寿)、荒川下町七福神(福禄寿)

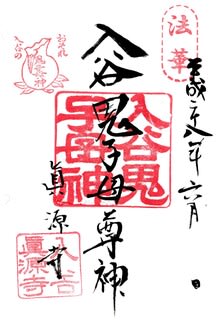

〔入谷鬼子母尊神の御朱印〕

〔下谷七福神(福禄寿)の御朱印〕

■ 月円山 長松寺

(ちょうしょうじ)

台東区下谷1-8-20

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:円光大師東都二十五ヶ所霊場第15番、御府内円光大師二十五拝霊場第18番、江戸東方四十八地蔵霊場第3番、東都北部三十三観音霊場第23番

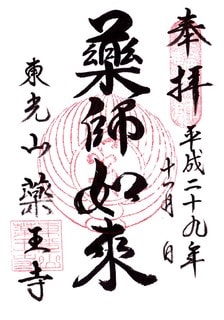

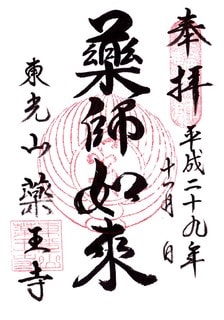

■ 東光山 長命院 薬王寺

(やくおうじ)

台東区根岸5-18-5

天台宗

御本尊:薬師如来

札所:根岸古寺めぐり第1番、東都七薬師霊場第6番、東都北部三十三観音霊場第19番

〔御本尊の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

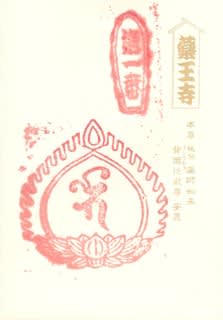

■ 日光山 大空庵

(だいくうあん)

台東区根岸5-8-12

真言宗霊雲寺派

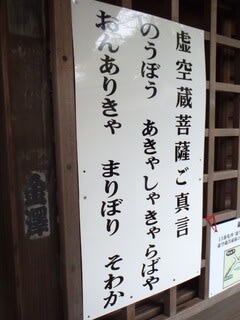

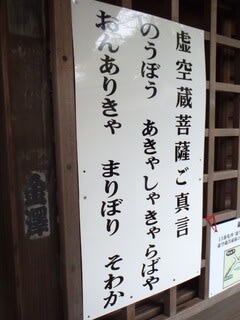

御本尊:虚空蔵菩薩

札所:根岸古寺めぐり第2番、御府内十三仏霊場第13番(虚空蔵菩薩)

〔根岸古寺めぐりの集印〕

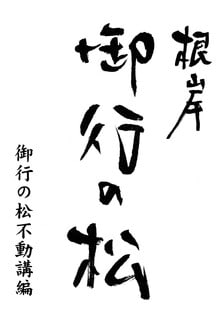

■ 御行の松不動堂 〔時雨岡不動堂〕

(おぎょうのまつふどうどう)

台東区根岸4-9-5

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所:弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第20番

※揮毫冊子あり

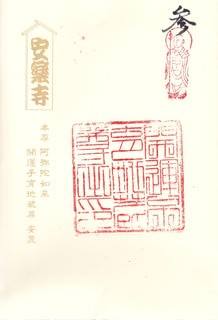

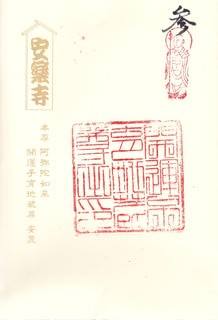

■ 佛迎山 往生院 安楽寺

(あんらくじ)

台東区根岸4-1-3

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:根岸古寺めぐり第3番、江戸東方三十三観音霊場第30番、江戸東方四十八地蔵霊場第7番、近世江戸三十三観音霊場第8番、坂東写東都三十三観音霊場第23番、東都北部三十三観音霊場第14番、江都三十三観音霊場第5番

〔御本尊の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

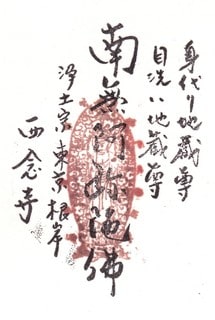

■ 東国山 中養院 西念寺

(さいねんじ)

台東区根岸3-13-17

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:根岸古寺めぐり第4番、江戸東方四十八地蔵霊場第6番

〔御本尊の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

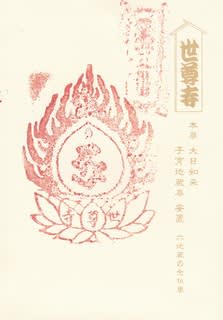

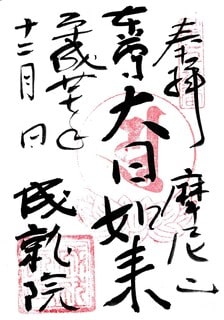

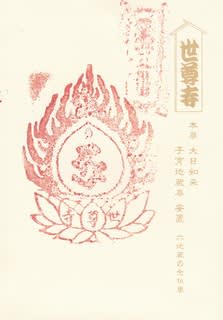

■ 鐡砂山 観音院 世尊寺

(せそんじ)

台東区根岸3-13-22

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:根岸古寺めぐり第5番、荒川辺八十八ヶ所霊場第1番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第12番

〔根岸古寺めぐりの集印〕

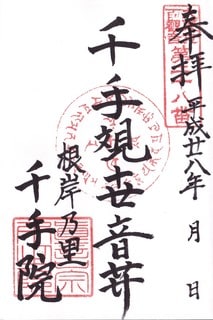

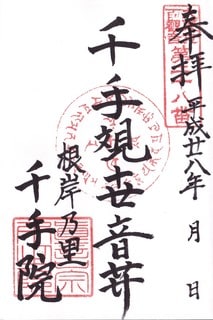

■ 補陀洛山 千手院

(せんじゅいん)

台東区根岸3-12-48

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所:根岸古寺めぐり第6番、荒川辺八十八ヶ所霊場第88番、江戸東方三十三観音霊場第29番、大東京百観音霊場第28番、御府内十三仏霊場第11番(阿閦如来)

〔大東京百観音霊場の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

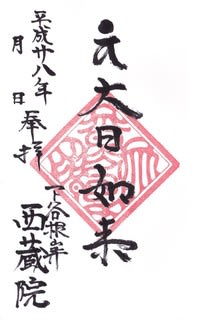

■ 圓明山 宝福寺 西蔵院

(せいぞういん)

台東区根岸3-12-38

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第11番、荒川辺八十八ヶ所霊場第2番

〔御本尊の御朱印〕

■ 寶鏡山 円光寺 〔藤寺〕

(えんこうじ)

台東区根岸3-11-4

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:根岸古寺めぐり第8番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第3番、弁財天百社参り第65番

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 法住山 要傳寺

(ようでんじ)

台東区根岸3-4-14

日蓮宗

御首題

札所:根岸古寺めぐり第7番

〔御首題〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 元三島神社 〔三島さま〕

(もとみしまじんじゃ)

御祭神:大山祇命(庁)

旧社格等:村社

元別当:圓明山宝福寺西蔵院(真言宗智山派/台東区根岸)

札所:下谷七福神(寿老神)、荒川下町七福神(寿老神)

字数オーバーにつき、Vol.2につづけます。

→ こちら

【 BGM 】

■ 「Secret base~君がくれたもの~」cover by【Mesxmokonax冥月x洛】

■ 私にはできない - Eiーvy(Vo.Suno [音楽生成AI])

■ 星空と君のうた - AliA

---------------------------------

東京都台東区の札所と御朱印・御首題授与寺社のご紹介です。

なお、掲載の御朱印・御首題は現在授与されていない可能性があります。

■ 東京都台東区の札所と御朱印

【エリア概要】

東京下町を代表する台東区。

浅草、上野など都内有数の観光地と、このところ人気上昇中の谷中、下谷、入谷、蔵前など下町の風情を残すエリアを含み、江戸期から手軽な参詣地として親しまれてきた。

江戸の町人文化を支えてきた古い町だけに由緒ある神社も多く鎮座し、神社御朱印エリアとしての人気も高い。

区内はもとより、台東区をとり巻いて文京区の本郷・根津、北区の田端、荒川区の日暮里、隅田川向こうには墨田区の向島・吾妻橋など寺社エリアが隣接し、周辺を含めて都内有数の御朱印エリアを形成している。

旧下谷区と旧浅草区の二区合併により誕生した台東区は上野も擁し、街区ごとに街の顔がことなる。

下町らしいディープなご当地グルメも盛りだくさんで、参詣地としての魅力にあふれていることも昨今の人気の一因では。

台東区の寺院巡りは南北に動きをとることが多いので、南から順にみていきます。

日本橋馬喰町に接する浅草橋から鳥越にかけては神社がメイン。

銀杏岡八幡神社、榊神社、鳥越神社などの古社が点在し、御朱印を授与されているが寺院の数は多くない。

蔵前四丁目界隈には浄土宗寺院を中心に5箇寺ほどが集まっているが、ご朱印はほとんど授与されていない模様。

ここから西側の御徒町にかけて、三筋、小島、台東の一帯は寺院は少ない。

このように、春日通り(都営大江戸線)以南の区南部は、御朱印スポットとはいえない状況となっている。

ところが春日通り(都営大江戸線)以北となると、俄然様相が変わってくる。

西側の東上野エリア(六丁目を除く)こそ寺院が少ないものの、東側、元浅草三・四丁目、寿一・二丁目エリアは寺町といってもいいほどの寺院の集積がみられる。

宗派的には真言宗智山派と真宗高田派が目立つ。ことに真言宗智山派はメジャー霊場・御府内八十八箇所の札所の一大集積地となっており、御朱印収集的には外せないエリアといえる。

銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅にかけては仏壇・仏具の専門店が多く、お寺のイメージが強いところ。

ここから北側にかけての一帯も寺院の集積地を形成している。

西側、東上野六丁目は真宗大谷派の寺院が20以上も集まる寺町だが、宗派的な理由もあってか御朱印授与の情報はほとんど得られていない。

その西の松が谷一~三丁目も寺町の趣で多彩な宗派の寺院があるものの、札所は少なく授与寺の軒数は多いとはいえない。

西浅草界隈も寺院が目立つが、東本願寺をはじめ真宗寺院がメインで、他宗派の寺院も札所ではないため授与寺の情報はほとんどない。

総じて東上野六丁目~松が谷にかけては寺院数のわりにメジャー霊場の札所が少なく(古い霊場札所はけっこうある)、御朱印的には上級者向けのエリアでは。

東京を代表する名刹、浅草寺。

複数の札所を兼ねる都内有数の御朱印のメッカで、授与所となっている影向堂では平日でも行列ができることがしばしば。

紙質のよい大判御朱印帳も頒布されているので、ここでお寺御朱印デビューする人も多いのでは?

本坊の伝法院も含め広大な寺域を擁するものの、北側の「裏浅草」と呼ばれる浅草三~六丁目は寺院が少なく、古刹や授与寺院は少ない。

御朱印エリアのイメージが濃厚な浅草駅周辺だが、意外に授与寺は少なく浅草寺が一手に引き受けている感じがある。

御朱印拝受をめざす場合、一般的にはここから隅田川沿いに北上し、浅草七丁目~今戸~橋場エリアに向かう。(区バス「めぐりん」号をつかうのも安くて便利で一手)

浅草七丁目には名刹、本龍院(待乳山聖天)、橋場には関東三十六不動尊霊場の札所橋場不動尊がある。

今戸二丁目、清川一丁目にも寺院は多いものの、真宗と浄土宗がメインで札所は少なく授与情報はほとんどとれていない。

清川、日本堤、東浅草、千束エリアは寺院が散在し、交通の便もいまひとつなので回りにくいところ。

それでも御朱印収集的には江戸六地蔵第2番の東禅寺(東浅草)、御朱印帳が人気の鷲神社(千束)など外せない寺社がある。

日光街道・日比谷線に沿った三ノ輪、竜泉、下谷、根岸、入谷は寺院が多く授与寺もそれなりにある。ただし、入谷七福神関連では1月限定の寺院もあるので要注意。

宗派的には多彩な印象で、下谷エリアには入谷鬼子母神(真源寺)をはじめ法華宗の寺院も目立つ。

根岸は江戸期に「根岸古寺巡り」という霊場が開設されたほど寺院の多いエリアだが、残念ながら授与情報は限定的。

山手線内側に入ると上野広小路・池之端あたりから北が台東区。

池之端エリアは日蓮宗寺院が多く御首題がメイン。

「上野のお山」といわれる上野公園一帯は江戸時代は徳川家菩提寺である寛永寺の寺域。

いまでも徳川家ゆかりの寺社が多く残って、都内有数の御朱印エリアとなっている。

天台宗関東総本山寛永寺のお膝元だけに天台宗寺院がほとんど。

言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。

このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。

ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。

言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。

ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。

東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。

谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【台東区と札所】

弘法大師霊場としては御府内八十八箇所の札所が多数あり、荒川辺八十八ヶ所霊場も入ってくるがこの霊場での御朱印授与は少ない模様。

豊島、南葛、荒綾などの弘法大師諸霊場のエリアは台東区内まで及んでいない。

観音霊場では(昭和新撰)江戸三十三観音霊場がメインで、上野王子駒込辺三十三観音霊場も入ってくるが、この霊場での御朱印授与例は多くない。

異彩を放つのは根岸エリアの「根岸古寺巡り」。9箇寺からなる江戸期開創の古い霊場だが、御朱印非授与の札所もある。

(ただし専用集印帳のスタンプは御寶印や三寶印なので、これで御朱印の要件を備えている。→ 特集記事)

根岸古寺巡りの集印帳

七福神では浅草(名所)七福神、入谷七福神、谷中七福神の3つ。いずれもメジャーだが、お寺さまによっては正月しか拝受できないところもあるので要注意。

また、御本尊の御朱印を拝受できる寺院がいくつかある。

【拝受データ】 (おおむね西部から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

神社の御祭神の欄で(掲)は出典が公式Web・境内掲示、(庁)は出典が東京都神社庁Web資料を示します。

台東区の寺院巡りは南北に動きをとることが多いので、南から順にみていきます。

【浅草橋・鳥越・蔵前エリア】

銀杏岡八幡神社、榊神社、鳥越神社などの古社が点在し、御朱印を授与されているが寺院の数は多くない。

蔵前四丁目界隈には浄土宗寺院を中心に5箇寺ほどが集まっているが、ご朱印はほとんど授与されていない模様。

ここから西側の御徒町にかけて、三筋、小島、台東の一帯は寺院は少ない。

このように、春日通り(都営大江戸線)以南の区南部は、御朱印スポットとはいえない状況となっている。

■ 銀杏岡八幡神社

(いちょうがおかはちまんじんじゃ)

台東区浅草橋1-29-11

御祭神:誉田別皇命、武内宿祢命(庁)

旧社格等:村社、旧浅草福井町鎮守

元別当:覚吽院(修験 醍醐三宝院末)

■ 此葉稲荷神社

(このはいなりじんじゃ)

台東区浅草橋1-29-11

御祭神:

旧社格等:銀杏岡八幡神社境内社、宮元町会御守護

■ (浅草橋)須賀神社 〔祇園祠牛頭天王社・笹團子團子天王〕

(すがじんじゃ)

台東区浅草橋2-29-16

御祭神:素盞鳴尊(庁)

旧社格等:村社、大倉前惣鎮守

元別当:真鏡山宝現院大圓寺(天台宗寛永寺末)

■ 第六天榊神社 〔第六天神宮〕

(だいろくてんさかきじんじゃ)

台東区蔵前1-4-3

御祭神:天神第六代坐榊皇大御神、面足尊、惶根尊(庁)

旧社格等:村社、徳川幕府浅草御蔵総鎮守

■ 伝授山 長應院

(ちょうおういん)

台東区蔵前4-17-14

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

・御朱印尊格:種子(キリーク/阿弥陀如来)

■ 蔵前神社 〔東石清水宮〕

(くらまえじんじゃ)

台東区蔵前3-14-11

御祭神:應神天皇、神功皇后、姫大神、倉稲魂命、菅原道真公、塩土翁命(庁)

旧社格等:郷社、江戸城鬼門除の守護神・徳川将軍家祈願所

元別当:雄徳山神光寺大護院(文殊院)(真言宗)

■ 池中山 盈満院 榧寺 〔正覚寺〕

(かやでら)

台東区蔵前3-22-9

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸東方四十八地蔵霊場第38番、江戸地蔵菩薩霊場三十六ヶ所 (5番)

・朱印尊格:阿弥陀如来、お初地蔵尊、秋葉大権現

■ 鳥越神社 〔鳥越明神〕

(とりこえじんじゃ)

台東区鳥越2-4-1

御祭神:日本武尊 【相殿】天児屋根命、東照宮公(庁)

旧社格等:郷社

元別当:鳥越山長楽寺

■ 福寿神社

(ふくじゅじんじゃ)

台東区鳥越2-4-1

御祭神:倉稲魂命、大黒天神、恵比寿神、菅原道真公(掲)

旧社格等:鳥越神社境内社

■ 志志岐神社

(ししきじんじゃ)

台東区鳥越2-4-1

御祭神:豊玉姫命(掲)

旧社格等:鳥越神社境内社

【東上野エリア】

上野駅の東側にあたる東上野エリアは、台東区役所など公的施設が多く、寺社は少ないが下谷神社が有名どころ。

上野六丁目は真宗大谷派の寺院が多数集まる寺町だが、教義的な理由もあってか御朱印授与の情報はほとんど得られていない。

メジャー霊場・御府内八十八箇所の札所がこのあたりから入ってくる。

■ 下谷神社 〔下谷稲荷社〕

(したやじんじゃ)

台東区東上野3-29-8

御祭神:大年神 【相殿】日本武尊(掲)

旧社格等:郷社

元別当:

■ 隆栄稲荷神社

(りゅうえいいなりじんじゃ)

台東区東上野3-29-8

御祭神:宇賀魂命(掲)

旧社格等:下谷神社境内社

元別当:

■ 摩尼山 宝光寺 成就院 〔田中成就院〕

(じょうじゅいん)

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第78番、江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 朝日山 願成院 永昌寺

(えいしょうじ)

台東区東上野5-1-2

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸東方三十三観音霊場第27番、江戸東方四十八地蔵霊場第33番

〔御名号の御朱印〕

■ 高龍山 謝徳院 坂東報恩寺

(ばんどうほうおんじ)

台東区東上野6-13-13

真宗大谷派

御本尊:阿弥陀如来

札所:真宗二十四輩第1番

〔御名号の御朱印〕

【元浅草・寿エリア】

浅草通りと春日通りにはさまれたこのエリアは、寺町といってもいいほど寺院が集積し、御府内八十八箇所の札所も多いため、区内有数の御朱印スポットとなっている。

日蓮宗寺院も多く、複数の御首題を拝受できる。

■ 妙盈山 法泉寺

(ほうせんじ)

台東区元浅草1-14-3

日蓮宗

御首題

■ 恵日山 延命寺 地蔵院

(じぞういん)

台東区元浅草1-15-8

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

札所:御府内二十一ヶ所霊場第14番、荒川辺八十八ヶ所霊場第84番、弘法大師二十一ヶ寺第5番

〔御府内二十一ヶ所霊場の御朱印〕

■ 寿量山 妙経寺

(みょうきょうじ)

台東区元浅草2-5-13

日蓮宗

御首題

■ 安立山 長遠寺 〔土富店祖師〕

(ぢょうおんじ)

台東区元浅草2-2-3

日蓮宗 江戸十大祖師

御首題

■ 長昌山 経王寺

(けいおうじ/きょうおうじ)

台東区元浅草2-8-4

日蓮宗

御首題

■ 摩尼山 隆全寺 吉祥院

(きちじょういん)

台東区元浅草2-1-14

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:御府内八十八箇所第60番、江戸八十八ヶ所霊場60番、弘法大師二十一ヶ寺第11番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 青林山 最勝寺 龍福院

(りゅうふくいん)

台東区元浅草3-17-2

真言宗智山派

御本尊:金剛界大日如来

札所:御府内八十八箇所第82番、江戸八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第9番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 広幡山 観蔵院

(かんぞういん)

台東区元浅草3-18-5

真言宗智山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所:御府内八十八箇所第45番、荒川辺八十八ヶ所霊場第83番、弘法大師二十一ヶ寺第13番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 玉龍山 弘憲寺 延命院

(えんめいいん)

台東区元浅草4-5-2

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第51番、荒川辺八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第20

番、奥の細道関東路三十三所霊場第3番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第6番、弁財天百社参り第67番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 五剣山 普門寺 大乗院

(だいじょういん)

台東区元浅草4-5-2

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所:御府内二十一ヶ所霊場第16番、荒川辺八十八ヶ所霊場第81番、弘法大師二十一ヶ寺第3番

〔御本尊の御朱印〕

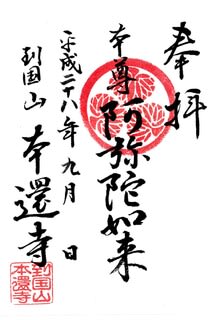

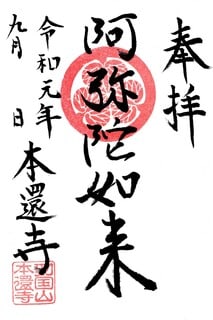

■ 瑞亀山 弘願院 誓教寺

(せいきょうじ)

台東区元浅草4-6-9

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:

〔御名号の御朱印〕

■ (摂取山 遍照院)光明寺 〔新光明寺〕

(こうみょうじ)

台東区元浅草4-7-10

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸東方三十三観音霊場第25番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第15番

〔御本尊の御朱印〕

■ 望月山 般若寺 正福院

(しょうふくいん)

台東区元浅草4-7-21

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第61番、江戸八十八ヶ所霊場第61番、弘法大師二十一ヶ寺第14番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 神勝山 成就院 〔百観音成就院〕

(じょうじゅいん)

台東区元浅草4-8-12

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第43番、江戸八十八ヶ所霊場第43番、弘法大師二十一ヶ寺第12番、江戸東方三十三観音霊場第24番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 阿遮山 円満寺 不動院 〔浅草寿不動尊〕

(ふどういん)

台東区寿2-5-2

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所:御府内八十八箇所第72番、江戸八十八ヶ所霊場第72番、弘法大師二十一ヶ寺第6番、関東三十六不動尊霊場第22番、御府内二十八不動霊場第18番、坂東写東都三十三観音霊場第14番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

〔関東三十六不動尊霊場の御朱印〕

■ 鶴亭山 隆全寺 威光院

(いこういん)

台東区寿2-6-8

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:御府内八十八箇所第62番、江戸八十八ヶ所霊場第62番、弘法大師二十一ヶ寺第16番

〔御府内八十八箇所の御朱印〕

■ 蜂松山 遮那院 仙蔵寺

(せんぞうじ)

台東区寿2-8-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:弘法大師二十一ヶ寺第7番、荒川辺八十八ヶ所霊場第79番

〔御本尊の御朱印〕

■ 長瀧山 本法寺 〔熊谷稲荷/熊谷堂〕

(ほんぽうじ)

台東区寿2-9-7

日蓮宗

御首題

■ 白雲山 金龍寺

(きんりゅうじ)

台東区寿2-10-4

臨済宗妙心寺派

御本尊:

札所:

■ 本社(寿)三島神社 〔三島明神〕

(ほんしゃ みしまじんじゃ)

台東区寿4-9-1

御祭神:大山祇命(庁)

旧社格等:村社、旧金杉鎮守

元別当:圓明山宝福寺西蔵院(真言宗智山派/台東区根岸)

【松が谷・西浅草エリア】

浅草・雷門にほど近いが、以外に地味な感じのあるエリア。

寺院は多いが真宗寺院も多く、メジャー霊場の札所も少ないため御朱印授与率は低くなっている。

日蓮宗寺院は江戸十大祖師の本覚寺、妙音寺(御首題不授与の模様)が立地するものの、比較的少ない。

■ 龍鳴山 本覚寺 〔日限満願祖師/江戸十大祖師〕

(ほんがくじ)

台東区松が谷2-8-16

日蓮宗

御首題

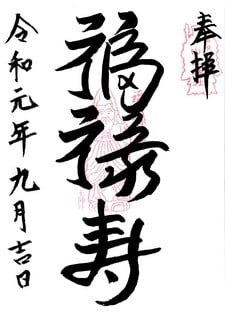

■ 矢先稲荷神社

(やさきいなりじんじゃ)

台東区寿4-9-1

御祭神:倉稲魂命(庁)

旧社格等:浅草三十三間堂の鎮守として創祀、旧浅草松葉町鎮守

元別当:浅草三十三間堂

札所:浅草名所七福神(福禄寿)

※「福禄寿」の御朱印も授与されています。

■ 江北山 宝聚院 清水寺

(せいすいじ)

台東区松が谷2-25-10

天台宗

御本尊:千手千眼観世音菩薩

札所:江戸三十三観音札所第2番、江戸東方三十三観音霊場第21番、近世江戸三十三観音霊場第7番、東方三十三観音霊場第20番、東都北部三十三観音霊場第20番、江都三十三観音霊場第4番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第17番、東京市史稿撰四十四観音霊場(第2番)

、弁財天百社参り第66番

〔江戸三十三観音札所の御朱印(四万六千日)〕

■ 巨嶽山 曹源寺(かっぱ寺)

(そうげんじ)

台東区松が谷3-7-2

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:江戸浅草辺三十三観音霊場第17番

〔江戸浅草辺三十三観音霊場の御朱印〕

■ 秋葉神社

(あきばじんじゃ)

台東区松が谷3-10-7

御祭神:火産霊大神、水波能売大神、埴山比売大神(庁)

旧社格等:東京市民の火災鎮護祈願所

元別当:

■ 田中山 徳生院 清光寺

(せいこうじ)

台東区西浅草1-7-19

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:

■ 東本願寺

(ひがしほんがんじ)

台東区西浅草1-5-5

浄土真宗東本願寺派

御本尊:阿弥陀如来

■ (西浅草)八幡神社

(にしあさくさ はちまんじんじゃ)

台東区西浅草2-14-5

御祭神:應神天皇(庁)

旧社格等:旧浅草田島町鎮守

元別当:田島山誓願寺(浄土宗系単立、府中市紅葉丘へ移転)

※要事前連絡。大黒天の御朱印も授与。

■ (芝崎)日枝神社

(しばざき ひえじんじゃ)

台東区西浅草3-8-1

御祭神:大山咋神

旧社格等:

元別当:薬王山医王寺東光院(天台宗/台東区西浅草)

※授与日限定

■ 泰昭山 寿仙院

(じゅせんいん)

台東区西浅草3-28-1

日蓮宗

御首題

【浅草・駒形・今戸エリア】

浅草エリアの中心地。南の駒形~北の今戸にかけては著名な神社もご鎮座され、屈指の御朱印スポットとなっている。浅草(名所)七福神の札所も多く、拝受しやすいエリア。

■ (駒形)諏訪神社 〔おすわさま〕

(こまがた すわじんじゃ)

台東区駒形1-4-15

御祭神:建御名方神、八坂刀売神

旧社格等:村社

元別当:浅草寺子院修善寺

■ 金龍山 浅草寺

(せんそうじ)

台東区浅草2-3-1

聖観音宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第13番、浅草(名所)七福神(大黒天)、東京三十三観音霊場第31番、大東京百観音霊場特番1、江戸東方三十三観音霊場第1番、東都七観音霊場第1番、近世江戸三十三観音霊場第1番、坂東写東都三十三観音霊場第13番、東方三十三観音霊場第24番、江都三十三観音霊場第1番、御府内二十八不動霊場第3番、東京三十三所観世音霊場第31番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第22番、東京市史稿撰四十四観音霊場(1番)、江戸地蔵菩薩霊場三十六ヶ所(36番)、弁財天百社参り第73~76番、御府内十三仏霊場(文殊菩薩、普賢菩薩)

〔坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印〕

〔同 四万六千日の御朱印〕

〔江戸三十三観音札所の御朱印〕

〔浅草寺の御朱印帳〕

〔浅草名所七福神(大黒天)の御朱印〕

■ 金龍山 銭塚地蔵堂

(ぜにづかじぞうどう)

台東区浅草2-29-19

聖観音宗

御本尊:地蔵菩薩

■ 浅草神社 〔浅草三社権現、三社様〕

(あさくさじんじゃ)

台東区浅草2-3-1

御祭神:土師真中知命、檜前浜成命、檜前武成命(庁)

旧社格等:郷社、浅草総鎮守

元別当:浅草寺衆徒顕松院

札所:浅草名所七福神(恵比寿神)

【写真 上(左)】 通常の御朱印

【写真 下(右)】 三社祭の御朱印

浅草名所七福神(恵比寿神)の御朱印

浅草神社の御朱印帳

■ 被官稲荷神社

(ひかんいなりじんじゃ)

台東区浅草2-31-16

御祭神:倉稲魂命(掲)

旧社格等:浅草神社境内社

■ 浅草富士浅間神社 〔富士権現〕

(あさくさふじせんげんじんじゃ)

台東区浅草5-3-2

御祭神:木花咲耶比売命(掲)

旧社格等:

元別当:浅草寺子院修善寺

■ 待乳山 本龍院 〔待乳山聖天〕

(ほんりゅういん)

台東区浅草7-4-1

聖観音宗

御本尊:大聖歓喜天・十一面観世音菩薩

札所:浅草名所七福神(毘沙門天)、江戸東方三十三観音霊場第12番、近世江戸三十三観音霊場第3番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第12番、弁財天百社参り第78番

〔御本尊の御朱印〕

〔浅草名所七福神(毘沙門天)の御朱印〕

■ 蒼海山 潮江院

(ちょうこういん)

台東区今戸1-6-7

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:

■ 深栄山 長昌寺

(ちょうしょうじ)

台東区今戸2-32-16

日蓮宗

札所:大東京百観音霊場第30番

御首題

■ 今戸神社 〔今戸八幡〕

(いまどじんじゃ)

台東区今戸1-5-22

御祭神:應神天皇、伊弉諾命、伊弉冉命、福禄寿(庁)

旧社格等:村社、今戸鎮守

元別当:八幡山無量寺松林院(浅草寺末)

札所:浅草名所七福神(福禄寿)

今戸神社の御朱印帳

【橋場・清川・東浅草エリア】

浅草の北側で荒川区南千住、白髭橋を介して隅田区向島と接する。

清川1丁目には多彩な宗派の寺院が集まるが御朱印授与寺は少ない。

他は寺社が点在するイメージだが、メジャーな霊場の札所も立地し、霊場巡拝者には避けて通れないエリア。

■ 砂尾山 橋場寺 不動院 〔橋場不動尊〕

(ふどういん)

台東区橋場2-14-19

天台宗

御本尊:不動明王

札所:関東三十六不動尊霊場第23番、御府内二十八不動霊場第7番、浅草名所七福神(布袋尊)

〔関東三十六不動尊霊場の御朱印〕

〔浅草名所七福神(布袋尊)の御朱印〕

■ 玉姫稲荷神社 〔珠姫稲荷社、山谷の玉姫さま〕

(たまひめいなりじんじゃ)

台東区清川2-13-20

御祭神:宇迦之御魂命(庁)

旧社格等:村社

元別当:砂尾山橋場寺不動院(天台宗/台東区橋場)

■ 誠向山 正法寺

(しょうほうじ/しょうぼうじ)

台東区東浅草1-1-15

日蓮宗

御首題

■ 唱楽山 宝晃寺

(ほうこうじ)

台東区東浅草2-25-16

日蓮宗

御首題

■ 洞雲山 東禅寺

(とうぜんじ)

台東区東浅草2-12-13

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:江戸六地蔵第2番、江戸浅草辺三十三観音霊場第19番

〔江戸六地蔵の御朱印〕

【三ノ輪・竜泉・千束エリア】

荒川区との境をなすエリアで、旧吉原を含む。

竜泉1丁目、2丁目、千束3丁目には寺社が集中し、御朱印授与率も比較的高い。

千束の鷲神社、長國寺は酉の市には賑わう。

■ 養光山 金碑院 永久寺 〔目黄不動尊〕

(えいきゅうじ)

台東区三ノ輪2-14-5

天台宗

御本尊:不動明王

札所:江戸五色不動、東都北部三十三観音霊場第17番

〔江戸五色不動の御朱印〕

■ 正覚山 得生院 寿永寺

(じゅえいじ)

台東区三ノ輪1-22-15

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:下谷七福神(布袋尊)、江戸東方四十八地蔵霊場第10番、東都北部三十三観音霊場第29番

〔御本尊の御朱印〕

〔下谷七福神(布袋尊)の御朱印〕

■ 龍光山 三高寺 正寶院 〔飛不動尊〕

(しょうぼういん)

台東区竜泉3-11-11

天台宗系単立

御本尊:不動明王

札所:関東三十六不動尊霊場第24番、下谷七福神(恵比寿神)

〔関東三十六不動尊霊場の御朱印〕

〔下谷七福神(恵比寿神)の御朱印〕

■ 千束稲荷神社

(せんぞくいなりじんじゃ)

台東区竜泉2-19-3

御祭神:倉稲魂命、素盞鳴尊(庁)

旧社格等:村社、旧竜泉寺村鎮守

元別当:東光山等印院龍泉寺(真言宗智山派/台東区竜泉)

■ 瑞光山 月洲寺

(げっしゅうじ)

台東区竜泉2-15-11

臨済宗南禅寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:東都北部三十三観音霊場第32番、弁財天百社参り第72番

■ 東陽山 正燈寺

(しょうとうじ)

台東区竜泉1-23-11

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

■ 光照山 西徳寺

(さいとくじ)

台東区竜泉1-20-19

真宗佛光寺派

御本尊:阿弥陀如来

■ 朝日山 弁天院 〔朝日弁財天〕

(べんてんいん)

台東区竜泉1-15-9

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:下谷七福神(弁財天)

〔御本尊の御朱印〕

〔下谷七福神(弁財天)の御朱印〕

■ 竜泉妙義教会 〔最上稲荷〕

(りゅうせんみょうぎきょうかい)

台東区竜泉3-8-6

日蓮宗

御首題

■ 鷲在山 長國寺 〔酉の寺〕

(ちょうこくじ)

台東区千束3-19-6

法華宗本門流

〔御首題〕

〔御朱印〕

〔酉の市特別御朱印〕

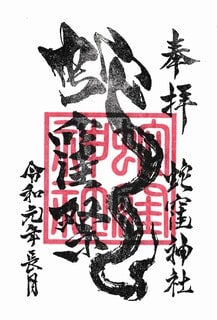

■ 鷲神社 〔おとりさま、鷲大明神社〕

(おおとりじんじゃ)

台東区千束3-18-7

御祭神:天日鷲命、日本武尊(庁)、寿老神

旧社格等:

元別当:鷲在山長國寺(法華宗本門流/台東区千束)

札所:浅草名所七福神(寿老神)

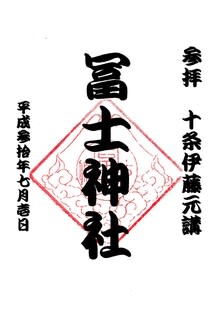

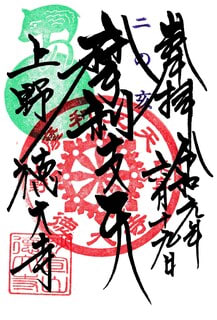

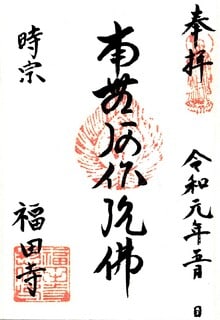

【写真 上(左)】 通常の御朱印

【写真 下(右)】 三の酉の御朱印

御朱印帳

■ 吉原神社

(よしわらじんじゃ)

台東区千束3-20-2

御祭神:倉稲魂命(庁)

旧社格等:新吉原遊廓守護

元別当:

■ 吉原弁財天

(よしわらべんざいてん)

台東区千束3-22花園公園

御祭神:弁財天

旧社格等:吉原神社の境外末社

札所:浅草名所七福神(弁財天)

【下谷・根岸エリア】

JR「鶯谷」駅の北側、昭和通りと尾竹橋通りに挟まれた街区で、ランドマーク的な名所や施設が少なく比較的地味なエリアながら寺社の集積度は高い。

下谷には有名な入谷鬼子母神があり、周辺には法華宗本門流寺院が多い。

下谷七福神を除くとメジャー霊場の札所は少ないが、御朱印授与に積極的な神社もあり、御朱印授与率はかなり高い。

根岸には九箇寺からなる「根岸古寺めぐり」があり、専用集印帳にスタンプを受けられたが、現況の対応は不明。御朱印不授与の寺院でも御寶印・三寶印のスタンプを受けられたので貴重。

■ 三島神社 〔下谷の三島様〕

(みしまじんじゃ)

台東区下谷3-7-5

御祭神:大山祇命(庁)

旧社格等:村社、旧金杉村鎮守

■ 火除稲荷社

(ひよけいなりしゃ)

台東区下谷3-7-5

御祭神:保食命(掲)

旧社格等:三島神社境内社(三島神社の地主神)

■ 覺法山 了源院 〔火除観世音〕

(りょうげんいん)

台東区下谷3-6-6

臨済宗妙心寺派

御本尊:火除観世音菩薩

札所:坂東写東都三十三観音霊場第17番、東都北部三十三観音霊場第30番

■ 小野照崎神社 〔渡江天神、小野照さま〕

(おのてるさきじんじゃ)

台東区下谷2-13-14

御祭神:小野篁命、菅原道真命(庁)

旧社格等:村社

元別当:小野山禅定寺嶺照院(天台宗/台東区下谷)

札所:東京二十五社天神霊場第14番

■ 下谷坂本富士

(したやさかもとふじ)

台東区下谷2-13-14

御祭神:

旧社格等:小野照崎神社境内の富士塚

※期間限定授与

■ 日照山 法昌寺

(ほうしょうじ)

台東区下谷2-10-6

法華宗本門流

御首題

札所:下谷七福神(毘沙門天)

〔御首題〕

〔下谷七福神(毘沙門天)の御朱印〕

■ 寶塔山 感應寺

(かんのうじ)

台東区下谷2-8-3

法華宗本門流

御首題

■ 紫雲山 英信寺

(えいしんじ)

台東区下谷2-5-14

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:下谷七福神(大黒天)、東都北部三十三観音霊場第27番

〔御本尊の御朱印〕

〔下谷七福神(大黒天)の御朱印〕

■ 仏立山 真源寺 〔入谷鬼子母神〕

(しんげんじ)

台東区下谷1-12-16

法華宗本門流

札所:下谷七福神(福禄寿)、荒川下町七福神(福禄寿)

〔入谷鬼子母尊神の御朱印〕

〔下谷七福神(福禄寿)の御朱印〕

■ 月円山 長松寺

(ちょうしょうじ)

台東区下谷1-8-20

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:円光大師東都二十五ヶ所霊場第15番、御府内円光大師二十五拝霊場第18番、江戸東方四十八地蔵霊場第3番、東都北部三十三観音霊場第23番

■ 東光山 長命院 薬王寺

(やくおうじ)

台東区根岸5-18-5

天台宗

御本尊:薬師如来

札所:根岸古寺めぐり第1番、東都七薬師霊場第6番、東都北部三十三観音霊場第19番

〔御本尊の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 日光山 大空庵

(だいくうあん)

台東区根岸5-8-12

真言宗霊雲寺派

御本尊:虚空蔵菩薩

札所:根岸古寺めぐり第2番、御府内十三仏霊場第13番(虚空蔵菩薩)

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 御行の松不動堂 〔時雨岡不動堂〕

(おぎょうのまつふどうどう)

台東区根岸4-9-5

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所:弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第20番

※揮毫冊子あり

■ 佛迎山 往生院 安楽寺

(あんらくじ)

台東区根岸4-1-3

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:根岸古寺めぐり第3番、江戸東方三十三観音霊場第30番、江戸東方四十八地蔵霊場第7番、近世江戸三十三観音霊場第8番、坂東写東都三十三観音霊場第23番、東都北部三十三観音霊場第14番、江都三十三観音霊場第5番

〔御本尊の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 東国山 中養院 西念寺

(さいねんじ)

台東区根岸3-13-17

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:根岸古寺めぐり第4番、江戸東方四十八地蔵霊場第6番

〔御本尊の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 鐡砂山 観音院 世尊寺

(せそんじ)

台東区根岸3-13-22

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:根岸古寺めぐり第5番、荒川辺八十八ヶ所霊場第1番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第12番

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 補陀洛山 千手院

(せんじゅいん)

台東区根岸3-12-48

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所:根岸古寺めぐり第6番、荒川辺八十八ヶ所霊場第88番、江戸東方三十三観音霊場第29番、大東京百観音霊場第28番、御府内十三仏霊場第11番(阿閦如来)

〔大東京百観音霊場の御朱印〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 圓明山 宝福寺 西蔵院

(せいぞういん)

台東区根岸3-12-38

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第11番、荒川辺八十八ヶ所霊場第2番

〔御本尊の御朱印〕

■ 寶鏡山 円光寺 〔藤寺〕

(えんこうじ)

台東区根岸3-11-4

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:根岸古寺めぐり第8番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第3番、弁財天百社参り第65番

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 法住山 要傳寺

(ようでんじ)

台東区根岸3-4-14

日蓮宗

御首題

札所:根岸古寺めぐり第7番

〔御首題〕

〔根岸古寺めぐりの集印〕

■ 元三島神社 〔三島さま〕

(もとみしまじんじゃ)

御祭神:大山祇命(庁)

旧社格等:村社

元別当:圓明山宝福寺西蔵院(真言宗智山派/台東区根岸)

札所:下谷七福神(寿老神)、荒川下町七福神(寿老神)

字数オーバーにつき、Vol.2につづけます。

→ こちら

【 BGM 】

■ 「Secret base~君がくれたもの~」cover by【Mesxmokonax冥月x洛】

■ 私にはできない - Eiーvy(Vo.Suno [音楽生成AI])

■ 星空と君のうた - AliA

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 東京都台東区の札所と御朱印-2

字数オーバーにつき、Vol.2につづけます。

Vol.1は→ こちら

※掲載の御朱印・御首題は現在授与されていない可能性があります。

※神社の御祭神の欄で(掲)は出典が公式Web・境内掲示、(庁)は出典が東京都神社庁Web資料を示します。

【池之端・上野・上野公園エリア】

一旦、南に下ります。

御徒町~池之端エリアは不忍池西南側の低地にあり、日蓮宗寺院(御首題)がメインで御朱印エリアのイメージはうすい。

不忍池のほとりの辨天堂から上野の山ふところ、上野、上野公園エリアは寛永寺、東照宮などが並ぶ一大参詣エリアで、御朱印スポットとなっている。

多くは授与所が設けられ、御朱印見本も掲出されているので、都内でももっとも御朱印を拝受しやすく初心者向き。

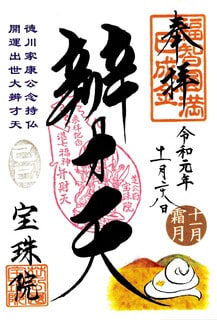

■ 妙宣山 徳大寺 〔下谷摩利支天〕

(とくだいじ)

台東区上野4-6-2

日蓮宗

御首題

〔御首題〕

〔御朱印(摩利支天/亥の日)〕

〔御朱印(浄行菩薩)〕

■ 石橋稲荷

(いしばしいなり)

台東区上野4-6-2

徳大寺境内社

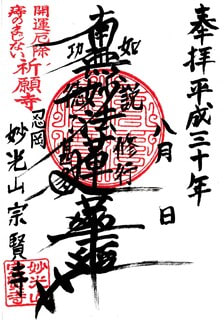

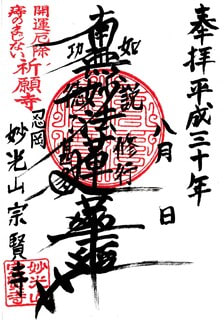

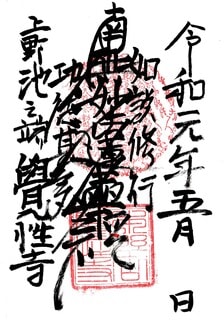

■ 妙光山 宗賢寺

(そうけんじ)

台東区池之端2-1-15

日蓮宗

御首題

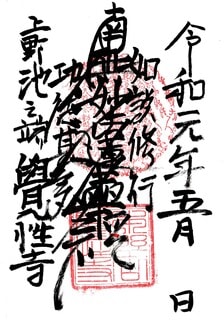

■ 本野山 覺性寺

(かくしょうじ)

台東区池之端2-1-15

日蓮宗

御首題

■ 盛林山 大正寺

(たいしょうじ)

台東区池之端2-1-21

日蓮宗

御首題

■ 東叡山 寛永寺 不忍池辯天堂 〔上野不忍池辯才天〕

(しのばずのいけべんてんどう)

台東区上野公園1-29

天台宗

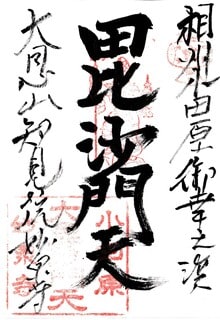

御本尊:八臂大辯才天

元別当:天龍山妙音寺生池院(天台宗)

札所:谷中七福神(弁才天)、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第1番、江戸六弁天、弁財天百社参り第61番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第30番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第12番、東都七観音霊場第4番

※「大黒天」の御朱印も授与されています。

〔御朱印(辨財天)〕

〔御朱印(宇賀神王)〕

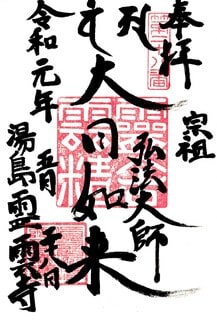

■ 東叡山 寛永寺 清水観音堂

(きよみずかんのんどう)

台東区上野公園1-29

天台宗

御本尊:千手観世音菩薩

札所:江戸三十三観音札所第6番、東京三十三観音霊場第30番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第16番、東都七観音霊場第3番、(京成)東三十三観音霊場第1番、江戸東方三十三観音霊場第33番、近世江戸三十三観音霊場第9番、東方三十三観音霊場第17番、江都三十三観音霊場第6番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第13番、東京市史稿撰四十四観音霊場(13番)、大田南畝糸桜三十三番霊場第26番、御府内十三仏霊場第8番(観世音菩薩)、江戸・東京四十四閻魔参り第13番

〔江戸三十三観音札所の御朱印(四万六千日)〕

■ 五條天神社 〔下谷天満宮〕

(ごじょうてんじんじゃ)

御祭神:大己貴命、少彦名命 【相殿】菅原道真公(庁)

旧社格等:

札所:御府内二十五社天神霊場第20番、東都七天神第6番、東京二十五社天神霊場第13番

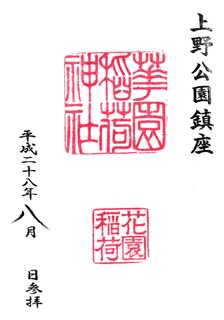

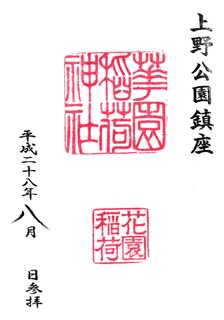

■ 花園稲荷神社 〔忍岡稲荷、穴稲荷〕

(はなぞのいなりじんしゃ)

御祭神:倉稲魂命

旧社格等:村社、上野の山(忍ヶ岡)の守護神

札所:江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第11番(忍岡稲荷)、江戸東方三十三観音霊場第32番(忍岡稲荷)

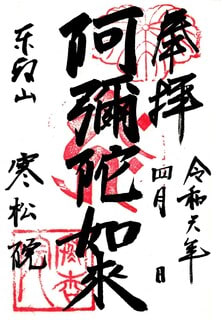

■ 東叡山 寛永寺 上野大仏

(うえのだいぶつ)

台東区上野公園

天台宗

御本尊:釈迦如来

札所:東都六地蔵霊場第5番(大仏堂)

■ 東叡山 寛永寺 パゴダ薬師堂

(ぱごだやくしどう)

台東区上野公園

天台宗

御本尊:薬師如来

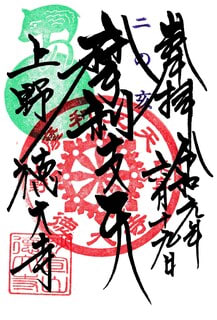

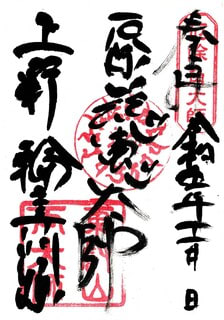

■ 東叡山 寛永寺

(かんえいじ)

台東区上野桜木1-14-11

天台宗

御本尊:薬師如来

札所:江戸薬師如来霊場三十二ヶ所(1番)、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第20番(一乗院)、大田南畝糸桜三十三番霊場第18番(願王院)、大東京百観音霊場第27番(養寿院)、東方三十三観音霊場第15番(養寿院)、東京三十三所観世音霊場第29番(養寿院)、大田南畝糸桜三十三番霊場第19番(等覚院)

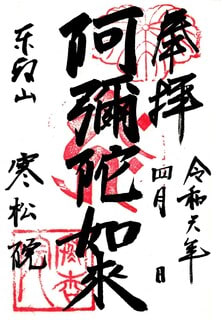

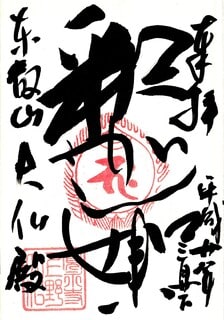

■ 東叡山 寒松院

(かんしょういん)

台東区上野公園15-11

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

寛永寺の子院、東照宮の元別当

札所:大田南畝糸桜三十三番霊場第25番

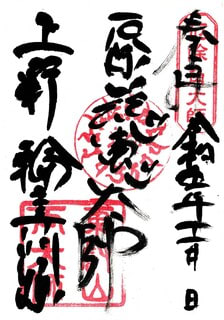

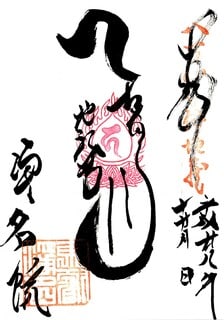

■ 東叡山 輪王寺 〔両大師、開山堂〕

(りんのうじ)

台東区上野公園14-5

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:大田南畝糸桜三十三番霊場第17番(旧慈眼堂)

〔厄除両大師の御朱印〕

〔厄除開山両大師の御朱印〕

〔厄除慈恵大師の御朱印〕

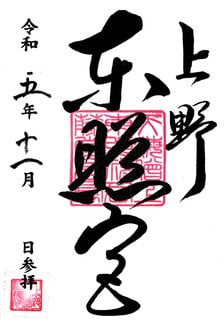

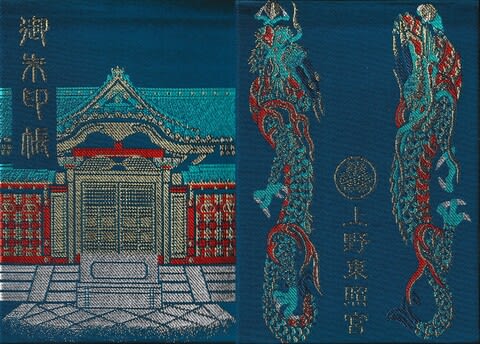

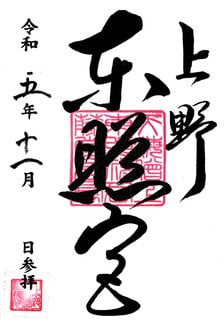

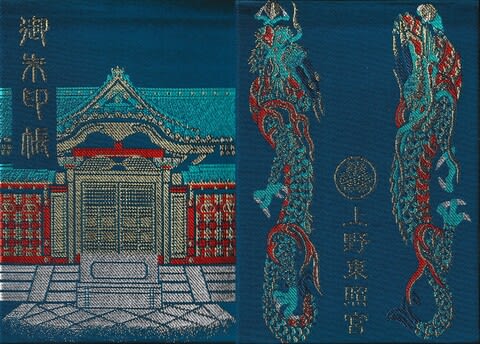

■ 上野東照宮 〔三処権現〕

(うえのとうしょうぐう)

御祭神:徳川家康公(東照大権現)(掲)

旧社格等:府社

上野東照宮の御朱印帳

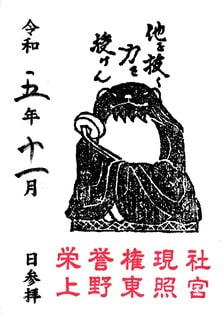

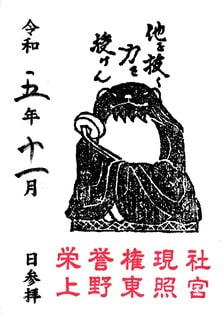

■ 栄誉権現社

(えいよごんげんしゃ)

御祭神:栄誉権現(御狸様)

旧社格等:上野東照宮境内社

■ 東叡山 寛永寺 護国院

(ごこくいん)

台東区上野公園10-18

天台宗

御本尊:釈迦如来

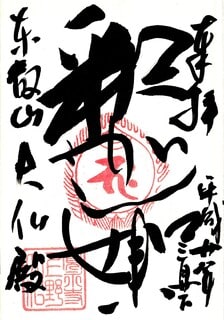

札所:大東京百観音霊場第26番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第14番、(京成)東三十三観音霊場第2番、東都七観音霊場第2番、東方三十三観音霊場第16番、大田南畝糸桜三十三番霊場第21番

〔御本尊の御朱印〕

〔大黒天の御朱印〕

■ 東叡山 寛永寺 浄名院

(じょうみょういん)

台東区上野桜木2-6-4

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸六番地蔵尊番外、御府内十三仏霊場第5番(地蔵菩薩)

〔御本尊の御朱印〕

〔江戸六地蔵の御朱印〕

〔八萬四千体地蔵尊の御朱印〕

〔へちま地蔵尊の御朱印〕

以降は「谷中」エリアとなります。

別記事■ 谷中の御朱印・御首題をご覧くださいませ。

【 BGM 】

■ 絢香 -みんな空の下

■ 今井美樹 - Goodbye Yesterday

■ 中島美嘉 - 朧月夜 ~ 祈り

Vol.1は→ こちら

※掲載の御朱印・御首題は現在授与されていない可能性があります。

※神社の御祭神の欄で(掲)は出典が公式Web・境内掲示、(庁)は出典が東京都神社庁Web資料を示します。

【池之端・上野・上野公園エリア】

一旦、南に下ります。

御徒町~池之端エリアは不忍池西南側の低地にあり、日蓮宗寺院(御首題)がメインで御朱印エリアのイメージはうすい。

不忍池のほとりの辨天堂から上野の山ふところ、上野、上野公園エリアは寛永寺、東照宮などが並ぶ一大参詣エリアで、御朱印スポットとなっている。

多くは授与所が設けられ、御朱印見本も掲出されているので、都内でももっとも御朱印を拝受しやすく初心者向き。

■ 妙宣山 徳大寺 〔下谷摩利支天〕

(とくだいじ)

台東区上野4-6-2

日蓮宗

御首題

〔御首題〕

〔御朱印(摩利支天/亥の日)〕

〔御朱印(浄行菩薩)〕

■ 石橋稲荷

(いしばしいなり)

台東区上野4-6-2

徳大寺境内社

■ 妙光山 宗賢寺

(そうけんじ)

台東区池之端2-1-15

日蓮宗

御首題

■ 本野山 覺性寺

(かくしょうじ)

台東区池之端2-1-15

日蓮宗

御首題

■ 盛林山 大正寺

(たいしょうじ)

台東区池之端2-1-21

日蓮宗

御首題

■ 東叡山 寛永寺 不忍池辯天堂 〔上野不忍池辯才天〕

(しのばずのいけべんてんどう)

台東区上野公園1-29

天台宗

御本尊:八臂大辯才天

元別当:天龍山妙音寺生池院(天台宗)

札所:谷中七福神(弁才天)、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第1番、江戸六弁天、弁財天百社参り第61番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第30番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第12番、東都七観音霊場第4番

※「大黒天」の御朱印も授与されています。

〔御朱印(辨財天)〕

〔御朱印(宇賀神王)〕

■ 東叡山 寛永寺 清水観音堂

(きよみずかんのんどう)

台東区上野公園1-29

天台宗

御本尊:千手観世音菩薩

札所:江戸三十三観音札所第6番、東京三十三観音霊場第30番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第16番、東都七観音霊場第3番、(京成)東三十三観音霊場第1番、江戸東方三十三観音霊場第33番、近世江戸三十三観音霊場第9番、東方三十三観音霊場第17番、江都三十三観音霊場第6番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第13番、東京市史稿撰四十四観音霊場(13番)、大田南畝糸桜三十三番霊場第26番、御府内十三仏霊場第8番(観世音菩薩)、江戸・東京四十四閻魔参り第13番

〔江戸三十三観音札所の御朱印(四万六千日)〕

■ 五條天神社 〔下谷天満宮〕

(ごじょうてんじんじゃ)

御祭神:大己貴命、少彦名命 【相殿】菅原道真公(庁)

旧社格等:

札所:御府内二十五社天神霊場第20番、東都七天神第6番、東京二十五社天神霊場第13番

■ 花園稲荷神社 〔忍岡稲荷、穴稲荷〕

(はなぞのいなりじんしゃ)

御祭神:倉稲魂命

旧社格等:村社、上野の山(忍ヶ岡)の守護神

札所:江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第11番(忍岡稲荷)、江戸東方三十三観音霊場第32番(忍岡稲荷)

■ 東叡山 寛永寺 上野大仏

(うえのだいぶつ)

台東区上野公園

天台宗

御本尊:釈迦如来

札所:東都六地蔵霊場第5番(大仏堂)

■ 東叡山 寛永寺 パゴダ薬師堂

(ぱごだやくしどう)

台東区上野公園

天台宗

御本尊:薬師如来

■ 東叡山 寛永寺

(かんえいじ)

台東区上野桜木1-14-11

天台宗

御本尊:薬師如来

札所:江戸薬師如来霊場三十二ヶ所(1番)、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第20番(一乗院)、大田南畝糸桜三十三番霊場第18番(願王院)、大東京百観音霊場第27番(養寿院)、東方三十三観音霊場第15番(養寿院)、東京三十三所観世音霊場第29番(養寿院)、大田南畝糸桜三十三番霊場第19番(等覚院)

■ 東叡山 寒松院

(かんしょういん)

台東区上野公園15-11

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

寛永寺の子院、東照宮の元別当

札所:大田南畝糸桜三十三番霊場第25番

■ 東叡山 輪王寺 〔両大師、開山堂〕

(りんのうじ)

台東区上野公園14-5

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:大田南畝糸桜三十三番霊場第17番(旧慈眼堂)

〔厄除両大師の御朱印〕

〔厄除開山両大師の御朱印〕

〔厄除慈恵大師の御朱印〕

■ 上野東照宮 〔三処権現〕

(うえのとうしょうぐう)

御祭神:徳川家康公(東照大権現)(掲)

旧社格等:府社

上野東照宮の御朱印帳

■ 栄誉権現社

(えいよごんげんしゃ)

御祭神:栄誉権現(御狸様)

旧社格等:上野東照宮境内社

■ 東叡山 寛永寺 護国院

(ごこくいん)

台東区上野公園10-18

天台宗

御本尊:釈迦如来

札所:大東京百観音霊場第26番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第14番、(京成)東三十三観音霊場第2番、東都七観音霊場第2番、東方三十三観音霊場第16番、大田南畝糸桜三十三番霊場第21番

〔御本尊の御朱印〕

〔大黒天の御朱印〕

■ 東叡山 寛永寺 浄名院

(じょうみょういん)

台東区上野桜木2-6-4

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:江戸六番地蔵尊番外、御府内十三仏霊場第5番(地蔵菩薩)

〔御本尊の御朱印〕

〔江戸六地蔵の御朱印〕

〔八萬四千体地蔵尊の御朱印〕

〔へちま地蔵尊の御朱印〕

以降は「谷中」エリアとなります。

別記事■ 谷中の御朱印・御首題をご覧くださいませ。

【 BGM 】

■ 絢香 -みんな空の下

■ 今井美樹 - Goodbye Yesterday

■ 中島美嘉 - 朧月夜 ~ 祈り

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鬼レンチャンの富田鈴花

昨日放送の「千鳥の鬼レンチャン」で、鬼レンチャン達成した日向坂46の富田鈴花。

彼女は逸材だと思う。

↑ 以前視たときも、歌が巧いと思ったけど、今回は声質のよさに改めてびっくり。↓

坂道シリーズはたいていユニゾンだし、人数多いのでひとりひとりの実力がいまいちわかりにくい。

でも、オーディション経由で選ばれたメンバーもいるし、歌が巧い子も当然いるはず。

と、つらつら思いつつもソロで唱うシーンがあまりないので、こういう番組は嬉しい。

つやつやと伸びるハイトーンはたぶん倍音含みで、高音がとんがらない。

音程&ピッチコントロールも巧みで、鬼レンチャンの最中でも歌を聴かせる実力はそうとうなものだと思う。

日向坂だろうがなんだろうが、巧いものは巧い。いいものはいい。

でもって、やっぱり「黄金の世代」か・・・。

ミュージカル「ヴィンチェンツォ」で、主役とってるがな。

3:18~のシンガーがそうだとしたら、やっぱり相当な実力だと思う。

こういう実力あるシンガーがなかなかソロ曲で表に出れないのが、いまのJ-POPのジレンマかとも思う。

彼女は逸材だと思う。

@ovama513 すーじー、おめでとう🎉感動したよ🥹 #鬼レンチャン #日向坂46#富田鈴花 ♬ オリジナル楽曲 - ovama513

↑ 以前視たときも、歌が巧いと思ったけど、今回は声質のよさに改めてびっくり。↓

@kokoro______31 鬼レンチャン達成おめでとう!!#日向坂46 #千鳥の鬼レンチャン #富田鈴花 #高橋未来虹 #怪物 #おすすめ ♬ オリジナル楽曲 - Ongen_music

坂道シリーズはたいていユニゾンだし、人数多いのでひとりひとりの実力がいまいちわかりにくい。

でも、オーディション経由で選ばれたメンバーもいるし、歌が巧い子も当然いるはず。

と、つらつら思いつつもソロで唱うシーンがあまりないので、こういう番組は嬉しい。

つやつやと伸びるハイトーンはたぶん倍音含みで、高音がとんがらない。

音程&ピッチコントロールも巧みで、鬼レンチャンの最中でも歌を聴かせる実力はそうとうなものだと思う。

日向坂だろうがなんだろうが、巧いものは巧い。いいものはいい。

でもって、やっぱり「黄金の世代」か・・・。

ミュージカル「ヴィンチェンツォ」で、主役とってるがな。

3:18~のシンガーがそうだとしたら、やっぱり相当な実力だと思う。

こういう実力あるシンガーがなかなかソロ曲で表に出れないのが、いまのJ-POPのジレンマかとも思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 『東都歳時記』の霊場札所 ~江戸の庶民が巡った霊場~

昨年のNHK大河ドラマ「光る君へ」、なかなかよかったですね。

脚本も出演者の演技力も映像や音楽のうつくしさもハイレベルだったと思います。

戦国時代が舞台でなくても、優れた作品がつくれるいい事例になったのでは。

今年のNHK大河ドラマは「べらぼう」。

主人公は東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出した江戸の版元・蔦屋重三郎(寛延三年(1750年)- 寛政九年(1797年)/俗称:蔦重)です。

蔦重は新吉原で産まれたともいい、下町をメインに活動し、江戸中期の町人文化とふかくかかわっていました。

生年は寛延三年(1750年)ですから、江戸の風物をとりまとめた『江戸砂子』(享保十七年(1732年)刊)や『続江戸砂子』(享保二十年(1735年)刊)などはすでに世に出ています。

『江戸砂子』には江戸のいくつかの霊場が記され、江戸の弘法大師霊場・御府内八十八箇所は宝暦五年(1755年)頃の開創、江戸六地蔵は宝永年間(1704-1711年)の建立と伝わるので、すでにこの頃から江戸の庶民は御府内外の霊場を巡っていたとみられます。

これは、天保九年(1838年)刊の『東都歳事記 巻之4冬之部』の巻末附録(→こちら)に多くの霊場札所が収録されていることからも裏付けられます。

そこで、今年は『東都歳事記』に載っている霊場をメインに追ってみたいと思います。

(廃れてしまった霊場も少なくないですが、できる限り追ってみます。)

---------------------------------

まずは、「べらぼう」に関連する人物ゆかりの寺社の御朱印・御首題をざっとご紹介してみます。

→ たいとう文化マルシェの蔦重ゆかりの地紹介記事

→ 台東区資料(PDF)

■ 吉原神社の御朱印

■ 正法寺(蔦重の菩提寺/台東区東浅草)の御首題

■ 専光寺(喜多川歌麿の墓所/世田谷区北烏山)の御朱印

■ 浅草寺(山東京伝机塚の碑/台東区浅草)の御朱印

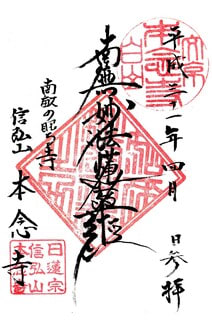

■ 本念寺(大田南畝(蜀山人)の墓所/文京区白山)の御首題

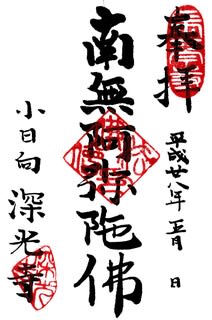

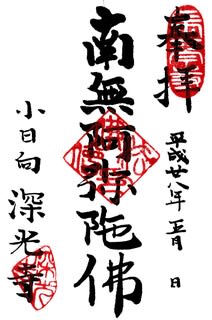

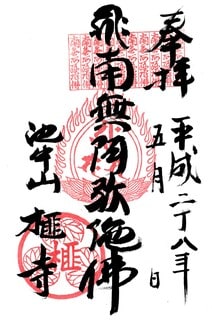

■ 深光寺(滝沢(曲亭)馬琴の墓所/文京区小日向)の御朱印

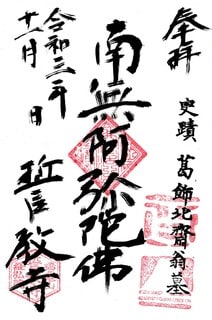

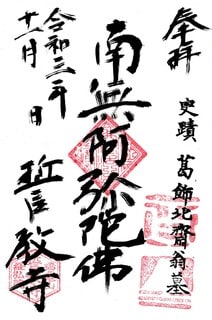

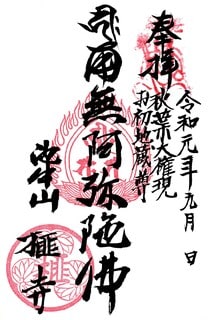

■ 誓教寺(葛飾北斎の墓所/台東区元浅草)の御朱印

■ 榧寺(石川雅望の墓所/台東区蔵前)の御朱印

■ 霊巌寺(松平定信公の墓所/江東区白河)の御朱印

【関連記事】

・■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1A(導入編)

・■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

・■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-1

・■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】

・■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~

・■ 江戸六地蔵の御朱印

・■ 谷中の御朱印・御首題

【 BGM 】

■ 【SorAZ】君の知らない物語 / AZKi ときのそら【歌ってみた】

■ ClariS『White Love』リリック Music Video (Illustration: たん旦)

■ さよならメモリーズ / supercell 【Covered by Hanon×Kotoha】

脚本も出演者の演技力も映像や音楽のうつくしさもハイレベルだったと思います。

戦国時代が舞台でなくても、優れた作品がつくれるいい事例になったのでは。

今年のNHK大河ドラマは「べらぼう」。

主人公は東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出した江戸の版元・蔦屋重三郎(寛延三年(1750年)- 寛政九年(1797年)/俗称:蔦重)です。

蔦重は新吉原で産まれたともいい、下町をメインに活動し、江戸中期の町人文化とふかくかかわっていました。

生年は寛延三年(1750年)ですから、江戸の風物をとりまとめた『江戸砂子』(享保十七年(1732年)刊)や『続江戸砂子』(享保二十年(1735年)刊)などはすでに世に出ています。

『江戸砂子』には江戸のいくつかの霊場が記され、江戸の弘法大師霊場・御府内八十八箇所は宝暦五年(1755年)頃の開創、江戸六地蔵は宝永年間(1704-1711年)の建立と伝わるので、すでにこの頃から江戸の庶民は御府内外の霊場を巡っていたとみられます。

これは、天保九年(1838年)刊の『東都歳事記 巻之4冬之部』の巻末附録(→こちら)に多くの霊場札所が収録されていることからも裏付けられます。

そこで、今年は『東都歳事記』に載っている霊場をメインに追ってみたいと思います。

(廃れてしまった霊場も少なくないですが、できる限り追ってみます。)

---------------------------------

まずは、「べらぼう」に関連する人物ゆかりの寺社の御朱印・御首題をざっとご紹介してみます。

→ たいとう文化マルシェの蔦重ゆかりの地紹介記事

→ 台東区資料(PDF)

■ 吉原神社の御朱印

■ 正法寺(蔦重の菩提寺/台東区東浅草)の御首題

■ 専光寺(喜多川歌麿の墓所/世田谷区北烏山)の御朱印

■ 浅草寺(山東京伝机塚の碑/台東区浅草)の御朱印

■ 本念寺(大田南畝(蜀山人)の墓所/文京区白山)の御首題

■ 深光寺(滝沢(曲亭)馬琴の墓所/文京区小日向)の御朱印

■ 誓教寺(葛飾北斎の墓所/台東区元浅草)の御朱印

■ 榧寺(石川雅望の墓所/台東区蔵前)の御朱印

■ 霊巌寺(松平定信公の墓所/江東区白河)の御朱印

【関連記事】

・■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1A(導入編)

・■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

・■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-1

・■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】

・■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~

・■ 江戸六地蔵の御朱印

・■ 谷中の御朱印・御首題

【 BGM 】

■ 【SorAZ】君の知らない物語 / AZKi ときのそら【歌ってみた】

■ ClariS『White Love』リリック Music Video (Illustration: たん旦)

■ さよならメモリーズ / supercell 【Covered by Hanon×Kotoha】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

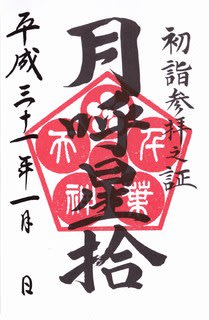

■ 正月の限定御朱印

もうかれこれ7年も前の記事ですが、いきなりアクセスランキングに上がってきました。

(自分でも忘れてた。)

せっかくなので、これに追加するかたちでリニューアルアップします。

なお、以前は正月限定だったところが通年授与となっているケース(主に本務社が授与を開始)もありますが、訂正せずにそのまま掲載します。

また、令和7年度正月の授与については定かではありません。

---------------------------------

2019-01-13 UP

限定御朱印はとみに人気ですが、じつは2種類あって、内容はぜんぜん別物です。

1.特定期間に特定印が捺されたり、字色がかわったり、見開き御朱印になるもの。

2.特定期間にしか拝受できないもの。

わたしは1.にはほとんど興味がないので、原則、基本の御朱印しかいただきません。(御開帳御朱印は別。)

でも、2.となると話は別で、機会を逃さず拝受をめざします。

神社だと祭礼や正月、寺院だとご縁日に授与される場合が多く、寺院でも七福神の札所では正月限定御朱印が授与されるケースがあります。

この「正月」の定義はまちまちで、正月のみ、三が日、七草(1/7)まで、旧成人の日(1/15)まで、1月一杯などで、年により変動したりするのでなかなかやっかいです。

また、「羽田七福いなりめぐり」は、東官守稲荷神社~穴守稲荷神社の全8社を詣でる寺社巡りですが、こちらも多くは正月のみの授与となっています。

期間中はすべての神社で御朱印帳書入れ可能です。

(授与期間:令和7年1月1日~3日 各日9:00~15:00まで受付)

---------------------------------

これまでに拝受した2.タイプと思われる限定御朱印をいくつかご紹介してみます。

1.千葉神社・千葉天神 (千葉市中央区院内1-16-1)

平成27年より正月期間は書置の限定御朱印が授与されています。(例年1/1~2/2)

両社とも通常は社号の揮毫ですが、限定御朱印では妙見信仰にちなむ御朱印となります。

なお、こちらの御朱印帳は天の川と三光紋(月星紋)・九曜紋をモチーフとしたすごぶる美しいものです。

限定御朱印の案内は→こちら

2.大川町氷川神社 (足立区千住大川町12-3)

北千住の千寿七福神は無住の神社が多く、限定御朱印がメインとなっています。

七福神だけでなく、神社の御朱印そのものが正月限定なのでレア度が高いです。

ここも千寿七福神開催期間中のみ、特設テントでの授与で御朱印帳に揮毫いただけます。

無住ですが、旧千住五丁目の鎮守とされ旧村社の格式を有します。

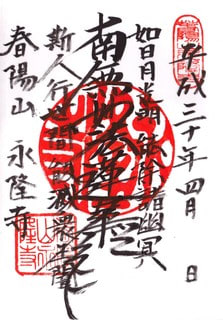

3.春陽山永隆寺の神保大黒尊天 (世田谷区北烏山4-17-1)

本所から移転した法華宗本門流の寺院です。

毎年1月の第二週目の日曜日が神保大黒尊天のご縁日で、御朱印は1月一杯の限定授与であることが、公式Webにて告知されています。

近くの調布七福神の御朱印のいくつかも正月限定授与の可能性があります。

なお、御首題は通年授与されているようです。

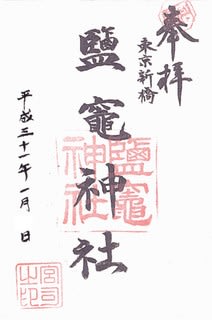

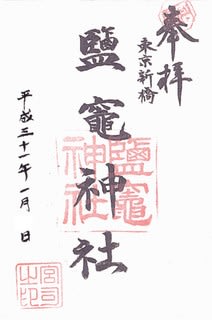

4.盬竃神社 (港区新橋5-19-7)

伊達家所縁の都内ではめずらしい盬竃神社です。(旧無格社)

こちらは正月限定かどうかは不明ですが、Web上の情報では、これまで拝受された方はほとんど正月のようです。

三が日に参拝しましたが、ご不在だったため郵送にて授与いただきました。

正月以外でも郵送であれば授与いただけるかもしれませんが詳細不明です。

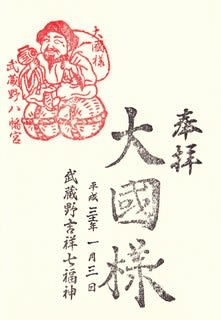

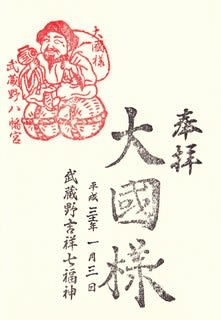

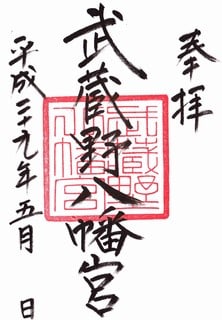

5.武蔵野八幡宮(大國様) (武蔵野市吉祥寺東町1-1-1)

こちらは間違いなく正月限定です。武蔵野吉祥七福神の一尊で、社務所ではなく、特設テントにて授与されます。印判タイプで御朱印帳に受けることができます。

武蔵野八幡宮は旧吉祥寺村鎮守とされる八幡宮で、こちらの御朱印は社務所にて通年授与されています。

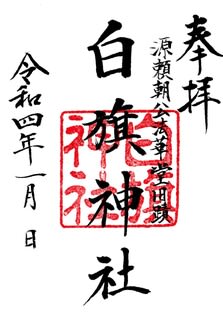

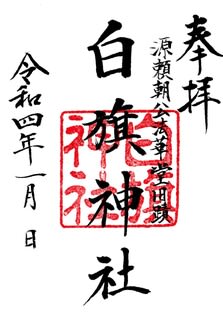

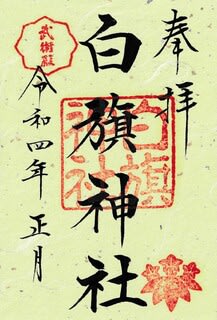

6.(西御門(にしみかど)/大蔵)白旗神社 (鎌倉市西御門2ー1)

原則正月三が日のみの書置授与です。授与所は拝殿向かって右手前の授与所。

たしか15時くらいまでだったと思うので、早めの参拝をおすすめします。

詳細は→ こちら(鎌倉のお正月限定御朱印)をご覧ください。

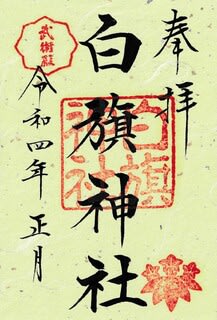

7.(鶴岡八幡宮末社)白旗神社 (神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1)

公式Web(PDF)によると、令和7年正月も授与される模様です。

「数量限定三社一組正月特別朱印」は鶴岡八幡宮・旗上辨戝天社・白旗神社の3社の御朱印がセットになったもので、白旗神社の御朱印は正月限定となります。

正月三が日の授与と思われ、公式Webには「※数に限りがございます。」とあり、授与の可否はそのときの授与状況によりますので、2日、3日の参拝で拝受できるかはわかりません。

また、1日あたりの授与数が決まっている可能性もあるので、なるべく早い時間の参拝をおすすめします。

境内東側に御鎮座。

源頼朝公・実朝公をお祀りし、学業成就・勝負運の御神徳あらたかとされます。

詳細は→ こちら(鎌倉のお正月限定御朱印)をご覧ください。

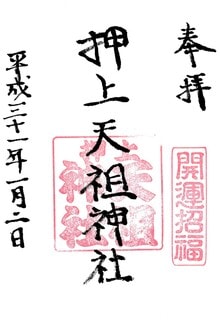

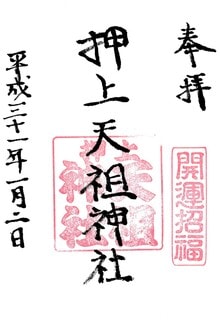

8.押上天祖神社 (墨田区業平2-9-6)

特設テントで氏子さんによる授与のようで、原則正月三が日のみの授与と思われます。

Web検索によると、最近の揮毫は社号ではなく「福寿」のようです。

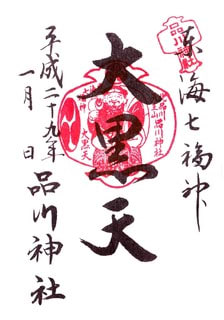

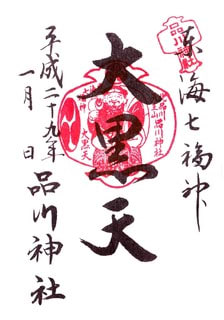

9.品川神社の大黒天尊 (品川区北品川3-7-15)

東海七福神は、原則元旦から成人の日までの御朱印授与とみられます。

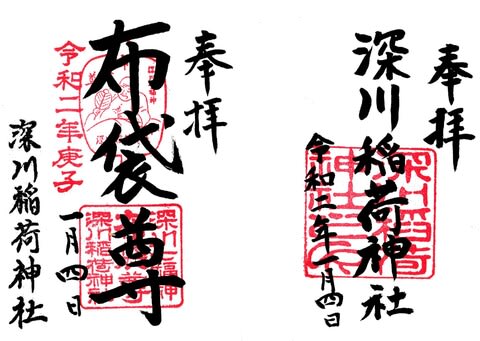

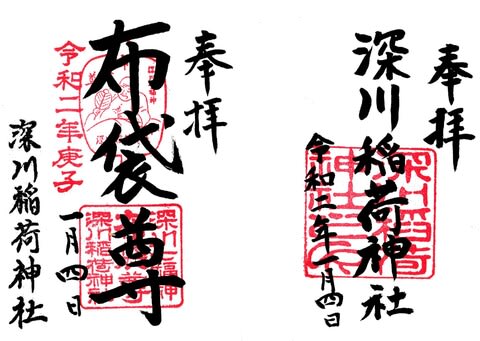

10.深川稲荷神社 (江東区清澄2-12-12)

深川七福神のご開帳期間は毎年1/1から1/7の午前九時から午後五時までで、通常無人の寺社についてはこの期間のみが拝受チャンスとみられます。

Web検索でヒットする御朱印の拝受日付をみる限り、深川稲荷神社もおそらくそのひとつです。

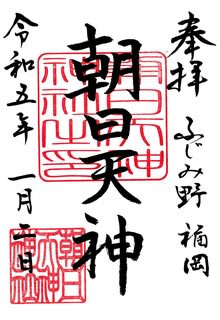

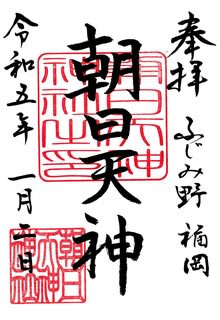

11.朝日天神神社(神道大教 天神大教会) (埼玉県ふじみ野市西原1-1-18)

正月限定ではないかもしれませんが、Web検索でヒットする数少ない御朱印の拝受日付をみるとほとんどが正月です。

筆者も正月に拝受しています。

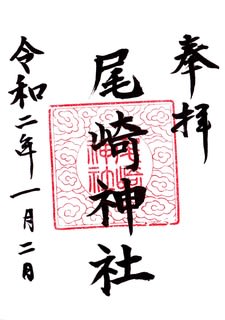

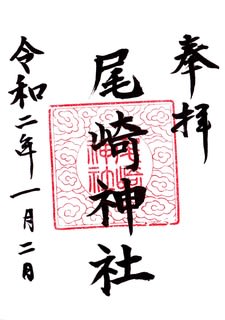

12.尾崎神社 (埼玉県川越市笠幡1280)

「川越笠幡郷総社」とされ兼務社14社を擁する名社ですが、御朱印授与は正月3ヶ日のみ?の模様です。

まだいくつかありますので追加していきます。

(自分でも忘れてた。)

せっかくなので、これに追加するかたちでリニューアルアップします。

なお、以前は正月限定だったところが通年授与となっているケース(主に本務社が授与を開始)もありますが、訂正せずにそのまま掲載します。

また、令和7年度正月の授与については定かではありません。

---------------------------------

2019-01-13 UP

限定御朱印はとみに人気ですが、じつは2種類あって、内容はぜんぜん別物です。

1.特定期間に特定印が捺されたり、字色がかわったり、見開き御朱印になるもの。

2.特定期間にしか拝受できないもの。

わたしは1.にはほとんど興味がないので、原則、基本の御朱印しかいただきません。(御開帳御朱印は別。)

でも、2.となると話は別で、機会を逃さず拝受をめざします。

神社だと祭礼や正月、寺院だとご縁日に授与される場合が多く、寺院でも七福神の札所では正月限定御朱印が授与されるケースがあります。

この「正月」の定義はまちまちで、正月のみ、三が日、七草(1/7)まで、旧成人の日(1/15)まで、1月一杯などで、年により変動したりするのでなかなかやっかいです。

また、「羽田七福いなりめぐり」は、東官守稲荷神社~穴守稲荷神社の全8社を詣でる寺社巡りですが、こちらも多くは正月のみの授与となっています。

期間中はすべての神社で御朱印帳書入れ可能です。

(授与期間:令和7年1月1日~3日 各日9:00~15:00まで受付)

---------------------------------

これまでに拝受した2.タイプと思われる限定御朱印をいくつかご紹介してみます。

1.千葉神社・千葉天神 (千葉市中央区院内1-16-1)

平成27年より正月期間は書置の限定御朱印が授与されています。(例年1/1~2/2)

両社とも通常は社号の揮毫ですが、限定御朱印では妙見信仰にちなむ御朱印となります。

なお、こちらの御朱印帳は天の川と三光紋(月星紋)・九曜紋をモチーフとしたすごぶる美しいものです。

限定御朱印の案内は→こちら

2.大川町氷川神社 (足立区千住大川町12-3)

北千住の千寿七福神は無住の神社が多く、限定御朱印がメインとなっています。

七福神だけでなく、神社の御朱印そのものが正月限定なのでレア度が高いです。

ここも千寿七福神開催期間中のみ、特設テントでの授与で御朱印帳に揮毫いただけます。

無住ですが、旧千住五丁目の鎮守とされ旧村社の格式を有します。

3.春陽山永隆寺の神保大黒尊天 (世田谷区北烏山4-17-1)

本所から移転した法華宗本門流の寺院です。

毎年1月の第二週目の日曜日が神保大黒尊天のご縁日で、御朱印は1月一杯の限定授与であることが、公式Webにて告知されています。

近くの調布七福神の御朱印のいくつかも正月限定授与の可能性があります。

なお、御首題は通年授与されているようです。

4.盬竃神社 (港区新橋5-19-7)

伊達家所縁の都内ではめずらしい盬竃神社です。(旧無格社)

こちらは正月限定かどうかは不明ですが、Web上の情報では、これまで拝受された方はほとんど正月のようです。

三が日に参拝しましたが、ご不在だったため郵送にて授与いただきました。

正月以外でも郵送であれば授与いただけるかもしれませんが詳細不明です。

5.武蔵野八幡宮(大國様) (武蔵野市吉祥寺東町1-1-1)

こちらは間違いなく正月限定です。武蔵野吉祥七福神の一尊で、社務所ではなく、特設テントにて授与されます。印判タイプで御朱印帳に受けることができます。

武蔵野八幡宮は旧吉祥寺村鎮守とされる八幡宮で、こちらの御朱印は社務所にて通年授与されています。

6.(西御門(にしみかど)/大蔵)白旗神社 (鎌倉市西御門2ー1)

原則正月三が日のみの書置授与です。授与所は拝殿向かって右手前の授与所。

たしか15時くらいまでだったと思うので、早めの参拝をおすすめします。

詳細は→ こちら(鎌倉のお正月限定御朱印)をご覧ください。

7.(鶴岡八幡宮末社)白旗神社 (神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1)

公式Web(PDF)によると、令和7年正月も授与される模様です。

「数量限定三社一組正月特別朱印」は鶴岡八幡宮・旗上辨戝天社・白旗神社の3社の御朱印がセットになったもので、白旗神社の御朱印は正月限定となります。

正月三が日の授与と思われ、公式Webには「※数に限りがございます。」とあり、授与の可否はそのときの授与状況によりますので、2日、3日の参拝で拝受できるかはわかりません。

また、1日あたりの授与数が決まっている可能性もあるので、なるべく早い時間の参拝をおすすめします。

境内東側に御鎮座。

源頼朝公・実朝公をお祀りし、学業成就・勝負運の御神徳あらたかとされます。

詳細は→ こちら(鎌倉のお正月限定御朱印)をご覧ください。

8.押上天祖神社 (墨田区業平2-9-6)

特設テントで氏子さんによる授与のようで、原則正月三が日のみの授与と思われます。

Web検索によると、最近の揮毫は社号ではなく「福寿」のようです。

9.品川神社の大黒天尊 (品川区北品川3-7-15)

東海七福神は、原則元旦から成人の日までの御朱印授与とみられます。

10.深川稲荷神社 (江東区清澄2-12-12)

深川七福神のご開帳期間は毎年1/1から1/7の午前九時から午後五時までで、通常無人の寺社についてはこの期間のみが拝受チャンスとみられます。

Web検索でヒットする御朱印の拝受日付をみる限り、深川稲荷神社もおそらくそのひとつです。

11.朝日天神神社(神道大教 天神大教会) (埼玉県ふじみ野市西原1-1-18)

正月限定ではないかもしれませんが、Web検索でヒットする数少ない御朱印の拝受日付をみるとほとんどが正月です。

筆者も正月に拝受しています。

12.尾崎神社 (埼玉県川越市笠幡1280)

「川越笠幡郷総社」とされ兼務社14社を擁する名社ですが、御朱印授与は正月3ヶ日のみ?の模様です。

まだいくつかありますので追加していきます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 志木開運・招福七社参り-1

先日、敷島神社の境内に「志木開運・招福七社参り」の新しいリーフレットが置かれていました。

この神社巡りは恒久的なものかどうか不明でしたが、新版のリーフレットがつくられたということは、定着を目指しているものと思われます。

こちらの神社巡りについてはすべて御朱印を拝受していますが、本務社の水宮神社の宮司様は兼務社多数ですこぶる多忙なご様子なので、常時七社の御朱印を授与されているかは不明です。

ただし、敷島神社と境内社の田子山富士塚については、祭礼日および原則「大安」「友引」の日に境内で御朱印を拝受できます。

志木市は住宅地ですが、東部の川沿いにはけっこう自然が残っていて、朝霞五社巡りとともに変化に富んだ神社巡りを味わうことができます。

川越ほども混まないし、東上線沿線の方はお正月の空いた時間にでもトライされてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

■ 朝霞五社巡り

■ 平林寺の御朱印

■ 埼玉県富士見市・ふじみの市・三芳町の御朱印

■ 埼玉県所沢市の札所と御朱印

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-2(周辺エリア)

---------------------------------

2021/05/08 UP

こちらのサイトで以前からその存在は知っていたものの、詳細不明だった神社参り。

七社とも参拝済で一部御朱印も拝受済でしたが、先般、敷島神社の境内にリーフレットが置いてあったのでリーフ記載の問合せ先の水宮神社様にお伺いすると七社とも御朱印授与可とのことで、これまで未拝受の御朱印もいただいてきました。

ただし、書置はなく、ご神職もすこぶるご多忙なご様子なので、よほどタイミングが合わないと拝受はむずかしいかもしれません。

筆者も数回に分けて御朱印帳をお預けしての拝受となりました。

こういう状況なので迷いましたが、それぞれ趣きある神社ですし、新たにリーフレットの配布も始められていますし、このところお隣の朝霞市の朝霞五社巡りの記事にも多くのアクセスをいただいているので、ご参考までにUPすることにしました。

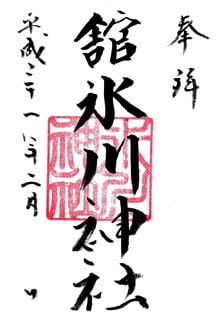

志木開運・招福七社参りは、志木市内に御鎮座の七社を巡拝するものです。

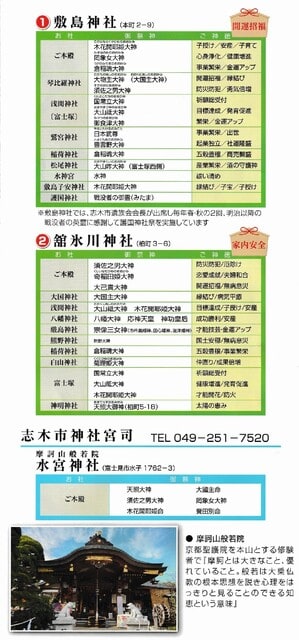

1番 敷島神社 志木市本町2-9 境内に田子山富士塚あり

2番 舘氷川神社 志木市柏町3-6

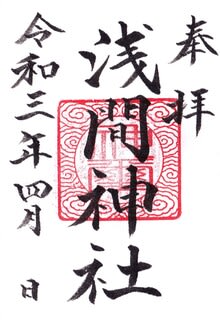

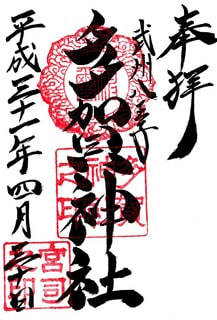

3番 (羽根倉)浅間神社 志木市上宗岡4-27-20 別称:羽根倉浅間神社

4番 宿氷川神社 志木市上宗岡2-2 別称:上ノ氷川神社

5番 産財氷川神社 志木市中宗岡2-29 別称:中ノ氷川神社

6番 下ノ宮氷川神社 志木市下宗岡4-7 別称:下ノ氷川神社、下の宮氷川神社

7番 (中宗岡)天神社 志木市中宗岡1-4-36

埼玉県南部に位置する志木市は広くはないですが、江戸時代は新河岸川の舟運の要衝で、引又河岸(現在の市役所付近)は物産の集散地として栄え、寺社も比較的多く残っています。

市域のほとんどが住宅地(一部農地)ですが、南側は武蔵野台地、中心部から北部にかけては柳瀬川、新河岸川、そしてさいたま市との市境には荒川が流れ、地勢も変化に富んでいます。

【写真 上(左)】 新河岸川沿いは桜の名所

【写真 下(右)】 左手が武蔵野台地の斜面林

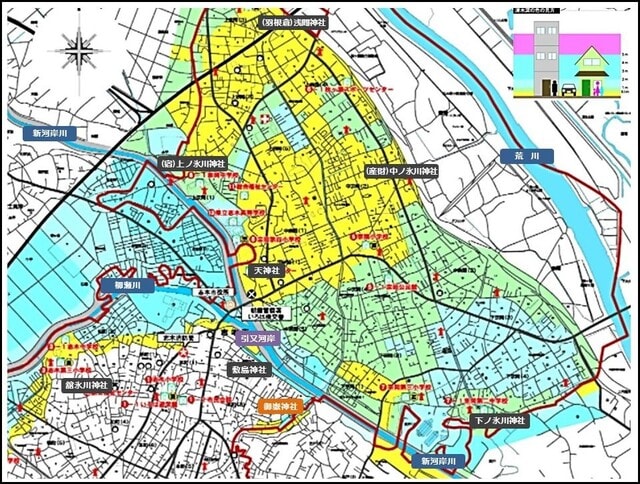

こちらの資料の図をみると、志木開運・招福七社参りや朝霞五社巡りは、ちょうど柳瀬川と黒目川に挟まれた武蔵野台地と、荒川(新河岸川)沿いの低地を行き来する道程であることがわかります。

〔 志木開運・招福七社参りの神社の位置図 〕

※ 志木市洪水ハザードマップを加工して作図

上図の左下の色のついていないエリアが武蔵野台地、新河岸川から北の色がついているエリアが新河岸川と荒川に挟まれた低平地(宗岡エリア)です。

この図からも、武蔵野台地と荒川(新河岸川)沿いの低地を行き来する、変化に富んだ道程であることがわかります。

上図のとおり七社はほとんど川沿いに鎮座しているので、荒川・新河岸川・柳瀬川の3つの川沿いのハイキング・コースを巡拝ルートにとることもできます。

志木は石工の盛んな地で、星野勝五郎、星野弥五郎などの名工を輩出しています。

また、高野伊兵衛からつながる高野一族、万寿五郎注之など大工の棟梁も輩出しており、彼らの手とみられる作品がいまも市内でみられる点も楽しみのひとつです。

【写真 上(左)】 メイン通り

【写真 下(右)】 柳瀬川

【写真 上(左)】 新河岸川沿いの遊歩道

【写真 下(右)】 荒川沿いの遊歩道

【写真 上(左)】 新河岸川と柳瀬川の合流点

【写真 下(右)】 市のキャラ「かっぱ」が至る所にいます

7社いずれも非常駐ですが、敷島神社は特定の日に境内社の田子山富士塚のご開山があるので(田子山富士塚公式Webを参照、祭礼日および原則「大安」「友引」の日)、そのときには敷島神社と田子山富士塚の書置御朱印を拝受できます。

それ以外は、上記のとおり水宮神社でタイミングがあえば拝受できるかもしれません。

敷島神社と(羽根倉)浅間神社には駐車スペースがありますが、それ以外は不明でアプローチの道もこみ入っているので、市内のどこかの駐車場に停めて徒歩でまわるのがベター。

電車利用の場合は、東武東上線「志木」駅がベースとなります。

発願の敷島神社は「志木」駅から1㎞強、徒歩で20分ほどかかりますので頻繁に運行しているバスを使うのも手かもしれません。(バス停「富士道入口」下車徒歩5分)

また、JR浦和駅発志木駅行きのバスは日中は1時間に3本ほど運行され、これも「富士道入口」に停まるので浦和方面からも便利がいいです。

かなり歩き甲斐があり、見どころも多いので思いのほか時間がかかります。

1日ないし数日かけてじっくり参拝し、御朱印については事前にTEL確認のうえお伺いするのがベターかと思います。

また、上記のとおり田子山富士塚の開山日にはこちらの御朱印も拝受できますので、開山日にあわせた巡拝がおすすめです。

それでは、順に連載形式でご紹介していきます。

(関連する寺社の御朱印もあわせてこ紹介します。)

1.敷島神社

埼玉県神社庁Web

「猫の足あと」様

埼玉県志木市本町2-9

御祭神:木花開耶姫大神、罔象女大神、倉稲魂大神

境外社:津島天王社(本町2-4)、御嶽神社(本町2-15)

御利益:開運招福

旧社格:村社

元別当:

授与所:境内(田子山富士塚開山日)ないし水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)

※水宮神社授与所には敷島神社の御朱印の見本が掲出されているので、こちらでは開山日以外でも拝受可能と思われます。

なお、敷島神社から水宮神社までは、気合いを入れれば歩けます。(新河岸川沿い遊歩道を2㎞ほど)

朱印揮毫:敷島神社 書置ないし直書(筆書)

【写真 上(左)】 水宮神社で拝受の御朱印(直書)

【写真 下(右)】 敷島神社境内で拝受の御朱印(書置)

かつて、新河岸川と柳瀬川の合流地点にかかる”いろは橋”周辺は「引又河岸」と呼ばれ、新河岸川舟運の要衝でした。

いろは親水公園内の説明板に詳しいので、抜粋引用してみます。(引又河岸については、こちらのWebに詳しいです。)

※ 過去の写真や図は現地案内版、行屋稲荷境内掲示物などより

【写真 上(左)】 旧引又河岸周辺の案内図

【写真 下(右)】 旧引又河岸周辺

「新河岸川舟運の起源は、寛永十五年(1638年)に川越の大火で燃えた東照宮・喜多院を再建するため、江戸城紅葉山御殿を運んだことに始まると言われているが、それ以前からも本河岸(現富士見市)や古市場(現川越市)までの舟運が行われていたようである。正保二年(1645年)に川越藩主松平信綱が川筋を整備し、舟運が本格化した。」

「引又河岸(明治7年からは志木河岸)は、新河岸川の河岸場のなかでも、取引の範囲が群を抜いて広大であり、所沢・立川・八王子・青梅さらには甲府まで荷主が分布していた。これは、府中から大宮を経て奥州に達する奥州街道(脇往還)と交差する交通の要衝であり、また、江戸時代初期から六齋市が立てられていたことによると考えられる。」

「舟運に使われた舟は80石~100石で、速さによって分けられ、飛切(引又を夕方出て翌日の夜明けに浅草・花川戸に着く)、早舟(下りに15時間)、並舟(不定期)の3種類があった。」

「取り扱われた貨物は、江戸からの上りものでは綿糸・雑貨・鮮魚・糠・〆粕・塩・藁・石材・肥料など、江戸への下りものでは酒・米・大麦・小麦・醤油・材木・燃料など。乗客を扱うようになったのは天保の頃(1830-1840年)からで、おもに飛切が使用された。」

「引又河岸には、いつの時代にも2軒以上の舟問屋(三上問屋、井下田問屋、高須問屋など)が営業していたが、新河岸川の改修や鉄道の普及により舟運は急速に衰え、昭和6年には廃業に至った。」

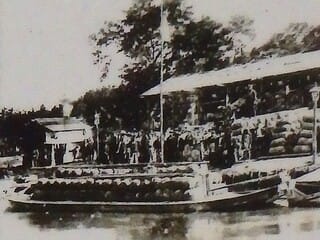

【写真 上(左)】 明治37年の引又河岸

【写真 下(右)】 引又河岸の輸送船(大正時代)

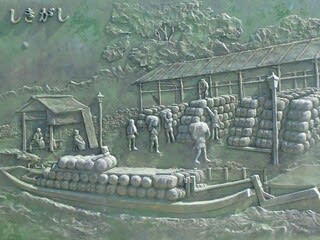

【写真 上(左)】 いろは橋のレリーフ(しきがし)

【写真 下(右)】 旧村山快哉堂(土蔵造りの店蔵)

敷島神社はこの引又河岸をみおろす高台に、明治40年(1907年)、当地の浅間神社に村社の村山稲荷神社・星野稲荷神社と水神社の三社を合祀し、敷島神社と改めて成立しました。

社名は、御祭神木花開耶姫大神にちなみ、本居宣長の和歌「敷しまの倭こころを人とはは朝日ににほふ山さくら花」から引いたものとされています。

【写真 上(左)】 引又河岸の説明板

【写真 下(右)】 引又河岸の水神宮碑

田子山富士塚公式Webによると、幕末に引又町で醤油醸造業を営む高須庄吉という人が霊夢に導かれ、当地の田子山塚で「逆修」の板碑を発見しました。

この板碑は、室町時代の暦応三年(1340年)、僧・十瀧房承海が富士山入定に先立って建立したものとされています。

富士山信仰に篤い高須氏は田子山塚の上に富士塚築造の決意を固め、同志を募って明治2年10月から明治5年6月までの期間を要し、田子山富士塚として完成に至りました。

富士塚の頂上には木花開耶姫大神を奉斎して浅間神社と号しました。

引又周辺(現・志木市内)は富士信仰の盛んな地で、「田子山富士」の「丸吉講」以外にも上宗岡の「浅間神社」を中心とした「丸藤講」があり、明治13年に「羽根倉富士嶽」が築造されています。

「丸藤講」の第八代先達「日行星山」(本名:星野勘蔵)は、明治25年に富士山麓(富士吉田市)に「吉田胎内」を開基されています。

村山稲荷神社は武蔵七党に属した名族、村山家の総本家(助右衛門家)の地所に祀られていたお社、星野稲荷神社は星野家の総本家の地所に祀られたお社とされます。

また、水神社は、新河岸川の引又河岸付近に舟運の安全を祈って祀られていたお社とされます。

境内にいるとさほど感じませんが、新河岸川から眺めるとかなりの高みにあり、武蔵野台地東端の要地に鎮座していることがわかります。

ここから志木中心部にかけての高みは、市の西側を流れる柳瀬川の流れを北上させるほどのもので、南側の新座市にある平林寺方向までつづきます。

また、立川市の玉川上水から引かれた野火止用水(伊豆殿堀)は新座市の平林寺境内を流れ、敷島神社の下で新河岸川に注いでいました。(志木市観光協会Web、一部いろは樋で新河岸川を渡って旧宗岡村方面にも分流。)

このことからも、志木が水利に乏しい武蔵野台地の北(東)端に位置することがわかります。

【写真 上(左)】 新河岸川からのぞむ敷島神社の高台

【写真 下(右)】 敷島神社下の”はけの道”

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居

住宅地から参道に入ります。

社頭に石造の明神鳥居で、最近立派な社号扁額が掲げられました。

右に「敷島神社」の社号標。

正面にこんもりと田子山富士塚が見えます。

地域の中核社らしく多くの境内社も鎮座し、地域の住民が集って華やぎのある境内です。

【写真 上(左)】 境内案内図

【写真 下(右)】 桜と社殿

右手に進むと手水舎。

水盤には富士山形の線刻の下に○に吉の紋が刻まれ、これは「丸吉講」の奉納とみられます。

本殿拝殿前に石灯籠一対。

【写真 上(左)】 参道と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿

拝殿は入母屋造平入り流れ向拝。縋破風の照りが効いて均整のとれたつくり。

拝殿と本殿は石の間で接続しているようです。

【写真 上(左)】 拝殿扁額

【写真 下(右)】 本殿

水引虹梁まわりは直線的で、海老虹梁部も湾曲なくシンプルな仕上がり。

向拝まわりの意匠もスクエアで統一され、全体にきっちり端正な印象です。

向拝見上げに、新たに立派な社号扁額が掲げられました。

【写真 上(左)】 稲荷神社と護国神社

【写真 下(右)】 鷲宮神社

【写真 上(左)】 水神宮

【写真 下(右)】 敷島子安神社

拝殿向かって右手には護国神社と稲荷神社、左手には鷲宮神社でいずれも鳥居を構えています。

手水舎の並びに水神宮(御祭神:罔象女大神)が鎮座しますが、リーフレットによると本殿にも罔象女大神が祀られているので、この水神宮と引又河岸の水神社とのつながりについてはよくわかりません。

また、水神宮の並びに天平宝宇三年(759年)創建と伝わる敷島子安神社が鎮座し、こちらのご祭神は木花開耶姫命です。

〔田子山富士塚〕

朱印揮毫:木花開耶姫命 書置(筆書)

【写真 上(左)】 平成30年1月の御朱印

【写真 下(右)】 令和2年11月の御朱印

【写真 上(左)】 桜と田子山富士塚

【写真 下(右)】 つつじと田子山富士塚

【写真 上(左)】 入山口

【写真 下(右)】 なかなか立派な狛犬です

境内左手に田子山富士塚。高さ9m、麓の円周約125mのかなり大がかりな富士塚です。

「山頂に祠」「烏帽子磐」「小御岳神社」富士山の溶岩「黒ぼく」「御胎内」(地下洞穴)を備え、しかも「霊峰富士を遥拝」できる稀少な富士塚とのこと。

石造物の数もすこぶる多く細工の質も高いため、令和2年3月に「国指定の重要有形民俗文化財」に指定されています。

案内図

【写真 上(左)】 下浅間社

【写真 下(右)】 琴比羅神社

登り口手前右に琴比羅神社、左の下浅間社には開祖の十瀧房承海僧が祀られているようで、祭礼日にはご開帳されます。

頂上の浅間神社(奥宮)には木花開耶姫大神が祀られているかと思いきや、リーフレットによると御祭神は国常立大神、大山祇大神、御食津大神とのことです。

【写真 上(左)】 開山日の境内

【写真 下(右)】 けっこう険しい登山道

【写真 上(左)】 山頂部

【写真 下(右)】 山頂の奥宮

【写真 上(左)】 田子山冨士の紋

【写真 下(右)】 山頂からの境内

富士塚西側に鎮座の松尾神社の御祭神は大山咋大神で、正月には敷島神社拝殿前にお出ましになります。

【写真 上(左)】 松尾神社

【写真 下(右)】 松尾神社(正月)

神仏習合の名残を残し、法華宗の御題目の石碑や烏天狗の石像、不動明王の石像もみられます。

【写真 上(左)】 神猿と石碑

【写真 下(右)】 御題目の石碑

【写真 上(左)】 御胎内

【写真 下(右)】 不動明王

境内西側には不動明王が祀られていますが、こちらは以前この地にあったとされる真言宗の古刹宝幢寺の仏さまで、「御胎内」の奥に祀られている大日如来とともに仏の信仰の中心であったとのこと。

成田山ゆかりのお不動様で、境内の琴比羅神社とあわせてお参りすると、四国の金刀比羅宮と岡山の喩伽大権現・蓮台寺の「両参り」と同じご利益となるそうです。

【写真 上(左)】 宝幢寺

【写真 下(右)】 宝幢寺の御朱印

御朱印は開山日は境内観光案内所で敷島神社と田子山富士塚の2体の書置御朱印が授与されます。志木市商工会でもいただけるようですが現況の詳細不明。

水宮神社では敷島神社は常時授与されているようですが、田子山富士塚については不明です。

よって、2体拝受されたい向きは、開山日の参拝が確実です。なお、開山日でも御朱印授与は15時で終了となるので要注意です。

■ 水宮神社(富士見市水子1762)の御朱印もUPしておきます。

【写真 上(左)】 書置御朱印

【写真 下(右)】 直入御朱印

※ 週末はタイミングにより書入御朱印拝受可の模様

境内の摩訶山 般若院 六蛙堂の御朱印

2.舘氷川神社

埼玉県神社庁Web

「猫の足あと」様

埼玉県埼玉県志木市柏町3-6

御祭神:須佐之男大神(素戔嗚尊)、奇稲田姫大神、大己貴大神

御利益:家内安全

旧社格:村社、旧舘之郷(舘村・引又村・中野村・針ケ谷村・北野村)総鎮守

元別当:地王山 宝幢寺(志木市柏町)

授与所:水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)※常時授与かは不明

朱印揮毫:舘氷川神社 直書(筆書)

江戸時代には舘之郷(舘(たて)村・引又村・中野村・針ケ谷村・北野村)の総鎮守として重きをなしたとされる神社。

創祀史料は明らかでないですが、志木市のWeb資料などによると以下のとおりです。

延暦年間(782-808年)、坂上田村麻呂が征夷大将軍として蝦夷征伐に向かう途中、この地で賊と戦いになり苦戦に陥りました。

そこで田村麻呂は武蔵國総鎮守の大宮氷川神社に出向き、戦勝を祈願しました。

祈願ののち、田村麻呂の軍勢は鈴なりに実をつけた椋の木をみつけ、田村麻呂はこの実を疲れた兵士たちに食べさせました。

すると兵士たちはたちまち鋭気を取り戻し一気に賊を平らげたため、これを氷川様のご加護と信じた田村麻呂は、この椋の木のそばに一社を祀ったのが当社の創祀とされます。

また、境内由来記などによると、時の郡司藤原長勝が自らの城(「柏の城」)内に大宮氷川神社を分祀勧請し貞観年間(859-877年)に創建とあります。

社号や地名に「館」ではなく「舘」がつかわれるのは、これを裏付けるものとされています。(「舘」は高貴な身分の方の居館をさす。)

藤原長勝については、いろいろと伝承が伝わっているので少しく寄り道してみます。

志木市のWeb資料によると、長勝は「柏の城」のそばの大蛇ヶ淵を埋めて水田にしようとしたところ、淵の主の大蛇の怒りに触れて工事は滞りました。

そこで長勝は日頃から尊崇篤い家宝の弘法大師お筆の不動明王に祈願したところ、夢枕で二本の矢を伝授され、長勝はこのうちの一本で大蛇を射たものの一本は射損じて窮地に陥りました。するとどこからともなく白衣の若者があらわれて、格闘の末に大蛇の首をはねました。

長勝の手柄で広大な水田を得たので人々は長勝を田面(たのもの)長者と尊称しました。

長勝には皐月の前(さつきのまえ)というすぐれて美貌の息女がおりました。

在原業平が東下りの折に当地に逗留し、皐月の前と恋におち、ある晩二人して「柏の城」から出奔しました。

長勝は家来に捜索を命じましたが、草深い武蔵野のこととて容易にみつからず、長勝は窮余の策として野に火を放ちました。

猛火は二人の身に迫りましたが、皐月の前が「むさしのは今日はなやきそ若草の つまもこもれり我もこもれり」という一首を詠み出すと、たちまちに火勢は収まり二人は「柏の城」に連れ戻されたとのことです。(志木市Web史料より)

このとき二人がかくれた場所が平林寺境内の「業平塚」とされ、「野火止」の地名もこの逸話にちなむものとされています。

伊勢物語にも、このくだりが記されています。(出所は →こちら(『伊勢物語』と業平伝説/近藤さやか氏 2016年))

<東下り・東国章段 第十二段>

「むかし、男ありけり。人のむすめを盗みて、武蔵野へ率てゆくほどに、ぬすびとなりければ、国の守にからめられにけり。女をば草むらのなかに置きて、逃げにけり。道来る人、『この野はぬすびとあなり』とて、火をつけむとす。女、わびて、~ 武蔵野は今日はな焼きそ若草の つまもこもれりわれもこもれり ~ とよみけるを聞きて、女をばとりて、ともに率ていにけり。」

【写真 上(左)】 平林寺の業平塚

【写真 下(右)】 平林寺の御朱印

なお、かつて当地は「亭(ちん)の台」と呼ばれ、在原業平の座所として設けられた館の跡であるという伝説もあって、在原業平とのゆかりが強い土地柄に思えます。

藤原長勝の存在は史料からは裏付けられていないようですが、この地に「柏の城」があったことは確かで、中世には荏柄氏、二階堂氏、大石氏などが拠ったともされ、境内由来記によると当社神域は「柏の城」の大手門にあたり城の守護神であったといいます。

明治40年(43年とも)に字久保の村社白山社、城山八幡社など15社を合祀していまに至ります。

柏の城配置図(行屋稲荷境内掲示物より)

志木第三小学校前にある「柏の城跡」、長勝院内の「柏の城西の曲輪跡」説明板によると、柏の城は、木曾義仲の子孫で関東管領山内上杉家の重臣大石氏が室町中期に築いた居館で、当地に伝わる『舘村旧記』によると、現在の志木三小に本曲輪(本丸は校庭のほぼ中央)、その東側に二の曲輪、市道をはさんだ南側に三の曲輪が、そして志木三小西側の長勝院境内に西の曲輪があったとされています。

【写真 上(左)】 柏の城跡

【写真 下(右)】 柏の城西の曲輪跡(長勝院)

戦国期の当主は大石越後守直久で北条氏に属し、天正十八年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐の際に豊臣勢に攻められて落城。

徳川家康の江戸入府にともない、家臣福山月斉が地頭としてこの城地に居住したとされます。

【写真 上(左)】 長勝院旗桜

【写真 下(右)】 長勝院旗桜の花

西の曲輪跡と伝わる真言宗智山派(石神井村三寳寺末)の蓮華山 無量寿寺 長勝院は「長勝院旗桜」(ちょうしょういんはたざくら)で知られていますが、現在堂宇は残っていません。

(堂宇は昭和60年に解体されましたが、本堂廊下に掛けられていた版鐘は志木市の指定文化財に指定されています。)

4番、宿氷川神社のすぐそばにある「道興准后歌碑」の道興准后があらわした東国巡遊の紀行文『廻国雑記』には下記の記載があります。

----------------------------------

『廻国雑記』(大月隆 著)/国会図書館DCより引用

「ある時、大石信濃守といへる、武士の館に、あそびにまかりて、あそび侍るに、庭前に高閣あり矢倉などを、あひかねて、侍りけるにや、遊景すぐれて、数千里の江山、眼の前につきぬ、とおもほゆ、あるじさかづきを、とりいだして、くれすぐるまで遊覧しけるに

一間乗興●登樓 遠近江山分幾州

落雁呌霜風颯々 白沙翠竹斜陽幽

十玉か坊にて、人々に、二十首歌よませ侍るに(以下略)」

【写真 上(左)】 長勝院付近からの柳瀬川

【写真 下(右)】 柳瀬川から西側のながめ

「柏の城西の曲輪跡」の説明板に、「このあたりは、かつて亭の台(ちんのだい)とも呼ばれ、在原業平の座所として設けられた館の跡であるという伝説もあり(中略)また、館村八景(江戸時代の舘村の景勝地)の一つに『亭の下の夕照』とあり、この付近は、秩父連山から富士山まで眺望できる景勝の地としても有名なところでした。」とあり、武蔵野台地の突端に位置するこの眺望の地が、すでに室町時代に歌に詠まれていたことがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居

【写真 上(左)】 鳥居扁額

【写真 下(右)】 拝殿

戸建て住宅立ち並ぶ一画にありなかなかわかりにくいですが、たどり着いてみると思いのほか広い境内。

銅板葺?の立派な両部鳥居で「氷川神社」の扁額。

参道左手は野火止用水の跡で、その手前に手水舎。右手に社務所、左手の建物は志木市の武道館です。

参道に石灯籠二対、拝殿前に狛犬一対。

左手の「氷川大明神」の石標には、「五箇村総鎮守 別當寶幢寺」の添書きがあります。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

拝殿は入母屋造銅板葺平入り流れ向拝で、水引虹梁、蟇股、雲形の木鼻、海老虹梁、手挟、「氷川神社」の扁額などを備えています。

回縁に朱塗りの組高欄をまわし、どっしりとした印象の拝殿です。

本殿は切妻造平入りで拝殿と接続しています。

【写真 上(左)】 社殿

【写真 下(右)】 本殿

境内由来記や掲示によると、養老元年作の素戔嗚尊の御神体と供人の木像二体を安置。

市内唯一の図像板碑(阿弥陀如来御来迎図、文明十八年(1476年)銘、志木市指定文化財)も伝わりますが、これはもとは志木第三小付近にあった城山八幡社の御神体として祀られていたもので、城山八幡社が当社に合祀されたことにより移されたとのこと。

また、境内の「舘氷川神社修復記念碑」(志木市指定文化財)は、江戸時代の一般庶民が苗字をもっていたことを示す貴重な文化財とされています。

【写真 上(左)】 境内社

【写真 下(右)】 富士塚?の石碑

境内社は数多く、頂上に木花佐久夜姫命、天孫彦穂瓊々杵命、大屋満津見命が祀られ、「志木宿講社中」の銘がある富士塚らしきものがあります。

境内案内図によると参道向かって右手の稲荷社は「境松稲荷大明神」とのことです。

御朱印は水宮神社でタイミングが合えば拝受できます。

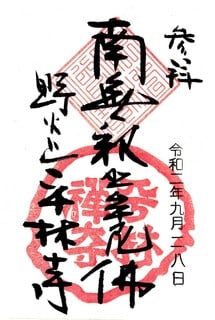

3.(羽根倉)浅間神社

埼玉県神社庁Web

志木市Web資料

「猫の足あと」様

埼玉県志木市上宗岡4-27-20

御祭神:木花開耶姫大神

御利益:子授安産

旧社格:村社

元別当:観音寺

授与所:水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)※常時授与かは不明

朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

荒川にかかる羽根倉橋のたもとに鎮座し、「羽根倉橋の浅間様」として崇敬される浅間神社。

境内説明板などによると、建久四年(1193年)、源頼朝公が富士の裾野で巻狩りを催した際、宗岡の住民は勢子役を課せられ、その代償として年貢が免ぜられたのでこれを記念して字大野の地に祠を建てて富士浅間社を祀りました。

富士山から距離のあるこの地の住民が勢子役を課せられたのは不思議な感じがしますが、『しきふるさと史話/志木市教育委員会刊』によると、ここからほど近い難波田の地の武士、難波田(金子)高範は頼朝公が初めて京に上った折の随兵として選ばれ、奥州征伐にも加わるなど武蔵武士の中では重きをなしていたため、その支配下にあった宗岡の村民が使役されたのだろう、ということです。

(難波田(金子)高範については「■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3」の24.(羽根倉)浅間神社をご覧くださいませ。)

その後、長禄年間(1457-1460年)の荒川大洪水で字大野の祠が流され羽根倉(現在の羽根倉橋上流)に流れ着いたので、これを神意と考えこの地に社殿を建立。

明治維新後、荒川の改修工事にともない字蓮田に移転、字十人野の稲荷杜、字大野の浅間社、字蓮田の稲荷社、字東前の八幡社の無格社四社を合祀して村社に列格。

昭和48年(1973年)、県道浦和所沢線の建設のため当地へご遷座しています。

ご遷座と羽根倉富士嶽(富士塚)の関係は、境内案内版によると下記のとおりです。

明治13年(1880年)、現在の堤外地(荒川河川敷)に高さ約10mの塚が築かれ、昭和4年(1929年)頃、河川改修により堤内に移転、昭和45年(1970年)、県道改修事業のため現在地に移転しました。

なお、「明治五年から同十三年の九年間を要して境内に富士塚が築かれた。」というWeb情報もあります。

昭和40年代の県道改修による移転では先に富士塚が移転、のちに浅間神社がご遷座ということになります。

この羽根倉は、南北朝時代の「観応の擾乱」の際、足利尊氏方の高麗常澄と直義方の難波田九郎三郎が激闘を繰り広げた「羽根倉の合戦」の地としても知られています。

リーフレットによると、本殿の御祭神は木花開耶姫大神。冨士塚の御祭神は、国常立大神、大山祇大神、木花開耶姫大神とのことです。

富士塚を築いたのは上宗岡の丸藤(まるとう)講で、江戸後期の著名な行者、食行身禄(じきぎょうみろく)の弟子の高田藤四郎(日行青山)の弟子となった高野源次郎が初代先達となって文化二年(1805年)に結成した講で、二度の移転を経ながらも、熱心な信仰によって現在も整然と保たれており、近世からの富士信仰の様子をよく示すものとして説明されています。

もともとの富士塚は丸藤講五代先達池之内政五郎が、十年のあいだ富士登山の度に溶岩を運んで築いたものと伝わります。

境内に現在地に移転の経緯を記した「浅間神社移転記念碑」がありましたので、抜粋引用します。

「わが浅間神社は建久の昔から 我等の祖先が代々崇敬して来たが 嚮に(以前に)国の荒川改修工事のため此所に遷祀された 然るに未だ幾何もないのに県道改良工事に当り 再び移転の止むなきに至った 神社役員等は再三その筋に計画変更方を願ったが許されず 遂に昭和四十四年八月境内地(中略)買収に応じた。よって氏子一同相謀り 社殿擬岳は移転して古容を残し(中略)社殿を修理し(中略)昭和四十五年十一月竣工した。」

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 境内

南に羽根倉通、西に浦所バイパスの築堤、北に荒川の堤防を控えた立地ですが、境内には富士塚が整然とそびえ、右手の社殿の日当たりもよく、高燥なイメージがあります。

境内には参拝者用の駐車場もありました。

社頭に石造の明神鳥居で「浅間神社」の真新しい扁額が掲げられています。

参道左手に手水舎。神使の猿像一対と石灯籠二対。

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 向拝

拝殿は正面からみると入母屋造銅板葺平入りですが、背後に石の間と本殿を連結しています。

本殿はおそらく方一間の切妻造平入り(神明造?)で、屋根に千木、堅魚木、小狭小舞を置く端正なつくりです。

拝殿に向拝柱や水引虹梁はなく、向拝正面は下部連子、上部格子で見上げに「冨士浅間大神」の扁額が掲げられています。

主祭神の木花開耶姫命の御神像は六十年に一度の御開帳とのこと。

【写真 上(左)】 拝殿扁額

【写真 下(右)】 石の間と本殿

【写真 上(左)】 本殿裏は荒川の堤防

【写真 下(右)】 羽根倉富士塚

拝殿向かって右に羽根倉富士嶽(富士塚)。(志木市Web資料)

こちらは志木市の有形民俗文化財に指定されています。

高さ約5m、直径約17m。

平成24年に崩落防止のためコンクリート補修されているものの、黒ボク(富士山の溶岩)は残り、胎内穴も残る本格的な富士塚です。

頂上の白い岩には「浅間大神」と刻まれています。

丸藤講の奉納とみられる石碑もありました。

【写真 上(左)】 胎内穴

【写真 下(右)】 丸藤講?の石碑

【写真 上(左)】 頂上

【写真 下(右)】 境内社

境内社は富士塚左手に八幡神社と稲荷社。

羽根倉通側に稲荷社とお社(御嶽神社か?)と覆堂のなかに立像の石仏。

如来を思わせる面差しの石仏は、薬壺を両手で抱えられた薬師如来にも思えましたが、石仏の薬師如来立像はめずらしいですし、通常薬壺は左手の持物なので、宝珠を抱えられた地蔵菩薩かと思われます。(『埼玉の神社/埼玉県神社庁刊』の境内図にも、この位置に「地蔵」とあるので間違いないかと思います。)

露仏の青面金剛も御座されていました。

御朱印は水宮神社でタイミングが合えば拝受できます。

■ 志木開運・招福七社参り-2へつづきます。

【 BGM 】

■ ただ泣きたくなるの - 国分友里恵

■ 風と花と光と - 世理奈

■ Hello,my friend - 松任谷由実

■ 滴 - 今井美樹

■ 夏空の下 - やなわらばー

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御朱印展

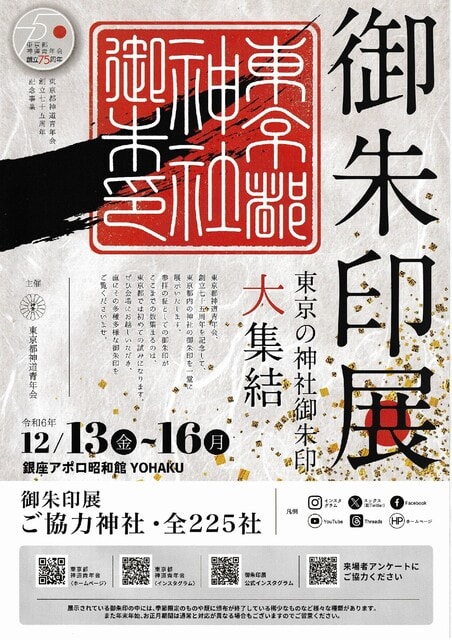

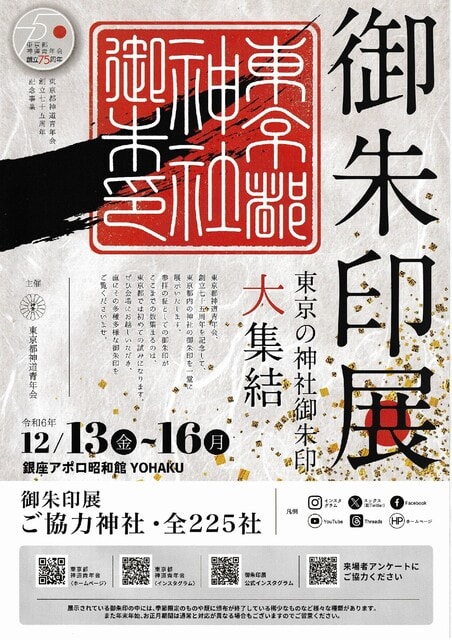

12/13(金)~16(日)に銀座で開催された「御朱印展」に行ってきました。

東京都神道青年会の主催で、東京都内のご協力神社・全225社の御朱印が展示されました。

【写真 上(左)】 「御朱印展」

【写真 下(右)】 「御朱印展」のチラシ

個人的には御朱印ブームはすでにピークアウトしたと感じているので、余裕で入場・鑑賞できると思いきや、実際には展示場前の歩道に行列ができ、場内も満員の盛況でした。

チラシには「御朱印がここまでの数集まるのは東京都では初めての試み」とあり、御朱印ファン?には貴重な機会だったようです。

しかし、場内は写真撮影一切不可で、展示御朱印を記録することは叶いませんでした。

筆者は展示御朱印は島嶼部をのぞいてほとんどいただいており、展示御朱印以外にも拝受している御朱印がかなりあります。

そこで、「御朱印展」と同じ順序で御朱印を紹介してみたいと思います。

まずは東京都千代田区から始め、以降連載形式で順次追加していきます。

と、ここまで書いたところでやにわに思い立ち「東京 神社 御朱印」でWeb検索したところ、ものすごい記事がヒットしたので、この無謀な試みはやめにします。

↓

「御朱印神社メモ」様

このサイトは圧巻です。到底筆者が太刀打ちできる点数ではありません。

世の中にはすごい人がいるものです。

なので、おとなしく、これまでの寺社ごとのご紹介をつづけます。

直近の記事は、→ こちら「■ 鎌倉市の御朱印-24 (C.極楽寺口-7)」です。

東京都神道青年会の主催で、東京都内のご協力神社・全225社の御朱印が展示されました。

【写真 上(左)】 「御朱印展」

【写真 下(右)】 「御朱印展」のチラシ

個人的には御朱印ブームはすでにピークアウトしたと感じているので、余裕で入場・鑑賞できると思いきや、実際には展示場前の歩道に行列ができ、場内も満員の盛況でした。

チラシには「御朱印がここまでの数集まるのは東京都では初めての試み」とあり、御朱印ファン?には貴重な機会だったようです。

しかし、場内は写真撮影一切不可で、展示御朱印を記録することは叶いませんでした。

筆者は展示御朱印は島嶼部をのぞいてほとんどいただいており、展示御朱印以外にも拝受している御朱印がかなりあります。

そこで、「御朱印展」と同じ順序で御朱印を紹介してみたいと思います。

まずは東京都千代田区から始め、以降連載形式で順次追加していきます。

と、ここまで書いたところでやにわに思い立ち「東京 神社 御朱印」でWeb検索したところ、ものすごい記事がヒットしたので、この無謀な試みはやめにします。

↓

「御朱印神社メモ」様

このサイトは圧巻です。到底筆者が太刀打ちできる点数ではありません。

世の中にはすごい人がいるものです。

なので、おとなしく、これまでの寺社ごとのご紹介をつづけます。

直近の記事は、→ こちら「■ 鎌倉市の御朱印-24 (C.極楽寺口-7)」です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

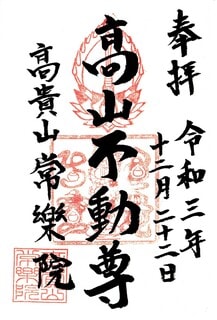

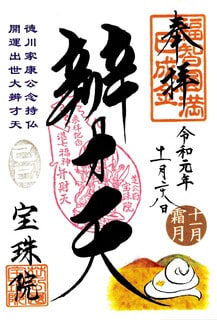

■ ご縁日と御朱印

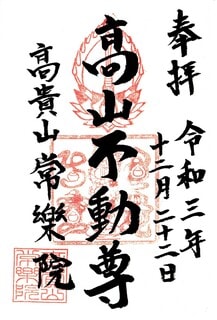

・冬至の日の御朱印(再掲)

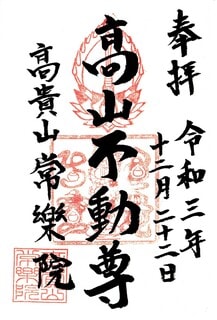

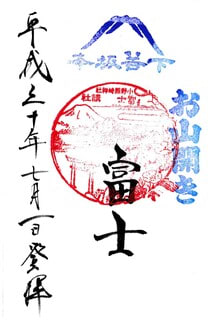

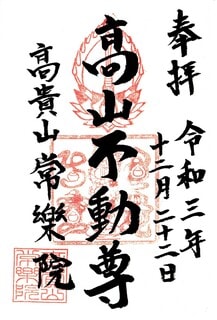

飯能の高山不動尊(高貴山 常楽院)は、毎年、冬至の日に秘仏・軍茶利明王の御開帳で、当日のお昼前後のみ高山不動尊の御朱印がいただけます。

成田不動尊、高幡不動尊とともに「関東三大不動尊」のひとつにも数えられる名刹ですが、御朱印をいただけるのは原則年に1日のみ。平日も休日も関係なく冬至の当日です。

(ただし今年の冬至(12/21)の授与については未確認。)

快晴であれば、木の葉が落ちきった明るい尾根道(奥武蔵グリーンライン)を駆っての清々しいアプローチが楽しめ、近くの関八州見晴台の奥の院からは雄大な眺望も得られます。

【写真 上(左)】 高山不動尊参道

【写真 下(右)】 高山不動尊の御朱印

********

すべてご縁日ではないですが、このところ日にち限定授与の御朱印をかなりいただいたので、ご紹介してみます。

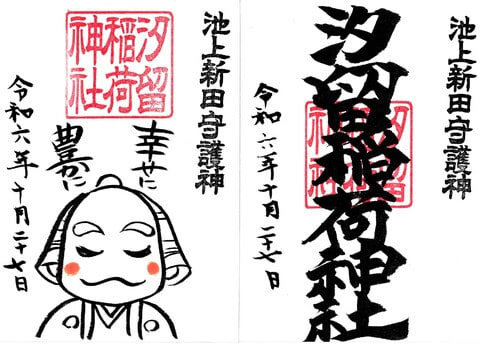

汐留稲荷神社(川崎市川崎区)

原則として「かわさき大師ウォークラリー」(今年は10/27)当日の14時までしか拝受できない模様。

近隣の他の数寺社も当日のみの限定授与のようです。

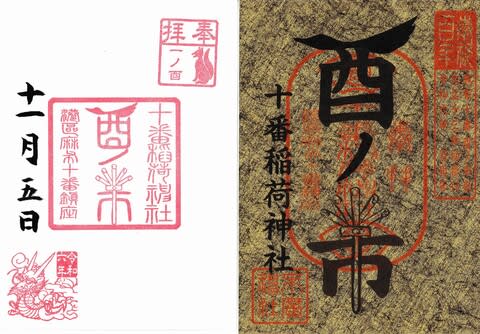

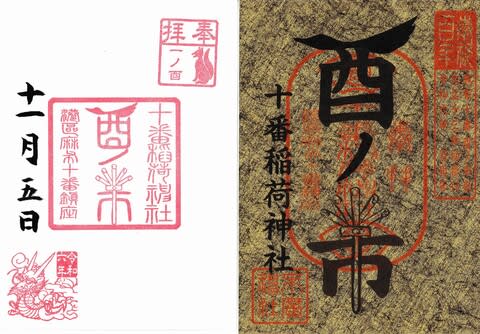

十番稲荷神社(港区麻布十番)の一の酉の御朱印です。

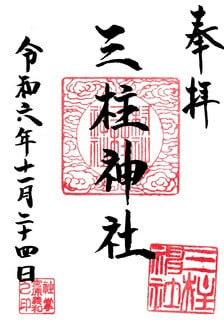

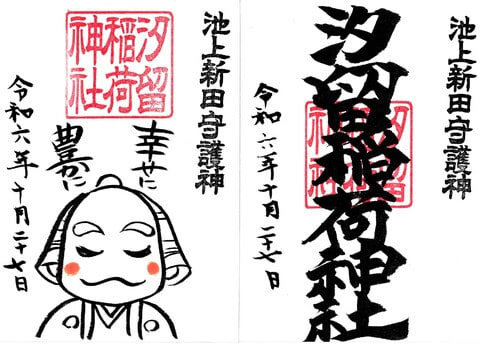

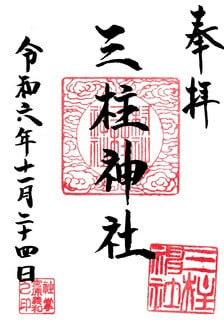

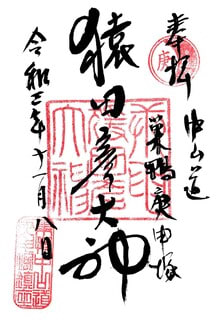

三柱神社(栃木県足利市)の御朱印。

原則として足利文化財特別公開日(今年は11/23、24)のみの限定授与とみられます。

同公開期間中限定授与の神社は他にもあります。

浮岳山 深大寺(東京都調布市)のそば守観音の造立60周年記念御朱印。

今年(2024年)10/30~11/20の月曜と、「そばまつり」開催期間(11/25~12/3)の授与でした。

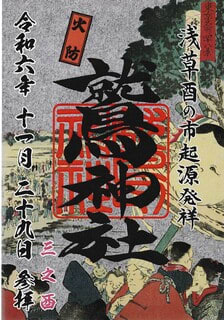

浅草鷲神社(台東区千束)の三の酉の御朱印です。

深川の富岡八幡宮・境内社の大鳥神社の三の酉の御朱印です。

原則として酉の市当日のみの授与とみられます。

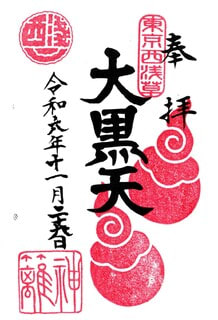

西浅草八幡神社の御朱印。限定授与ではないですが、原則電話予約が必要です。

数年前の三社祭当日に限定授与された例がありますが、それ以降は不授与でした。

本年(2024年)11月初旬から授与開始の模様です。

詳細は→ こちら。

西浅草八幡神社境内御鎮座の大黒天の御朱印。

浅草寺の大黒天とゆかりをもつとされる尊像です。

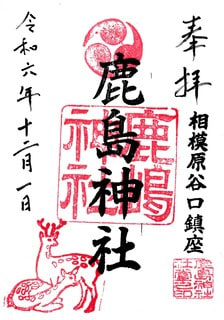

谷口鹿島神社(相模原市南区鶴間)、毎月1日、15日限定授与の御朱印です。

翠ケ丘出雲神社(相模原市南区相南)、毎月1日、15日の午前中限定授与の御朱印です。

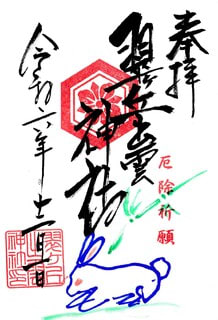

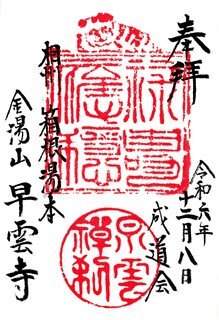

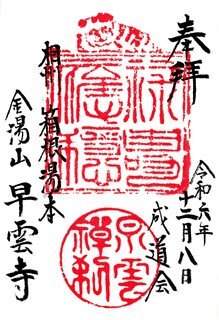

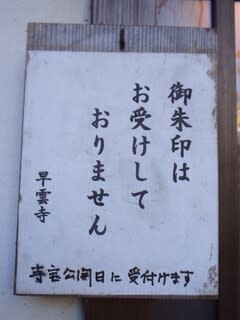

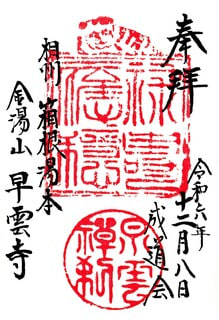

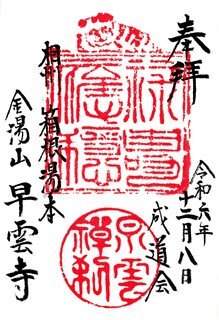

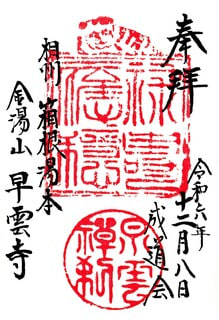

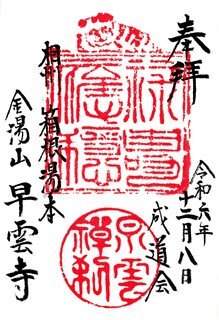

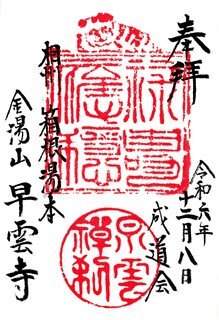

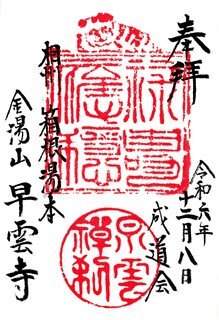

金湯山 早雲寺(神奈川県箱根町湯本)の御朱印。

年3日ほどの特定日の特別拝観等拝観者に限定で授与とみられます。

→ 詳細情報

---------------------------------

2023/10/25 UP

ご縁日ではないですが・・・

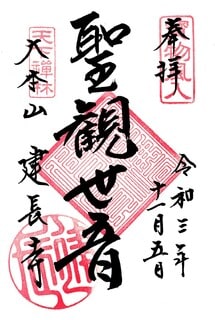

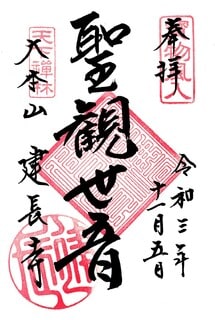

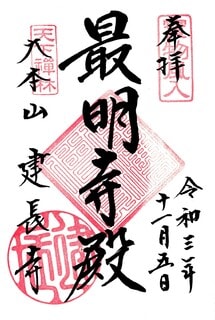

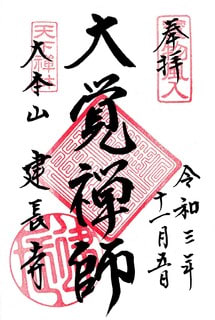

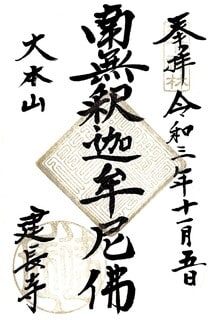

鎌倉の建長寺と円覚寺では、今年も11月3日(金・祝)~5日(日)の3日間「宝物風入」(ほうもつかぜいれ)が行われます。

例年、この期間中にはふだんはいただけない御朱印が授与されますが、今年も授与されるかはわかりません。

→ 建長寺の風入情報

→ 円覚寺の風入情報

↑ 検索でヒットする(公社)鎌倉市観光協会のWebは最新情報にアップデートされていませんが、両山の公式Webに上記3日間で開催の案内があります

〔建長寺の風入特別御朱印の例〕

金泥印の御朱印も

〔円覚寺の風入特別御朱印の例〕

→ ■ 円覚寺の御朱印(25種)

なお、新型コロナ禍前には11月初旬に開催されていた箱根・早雲寺の特別拝観では貴重な御朱印が授与されていたようですが、新型コロナ禍以降は中止となり、今年も11月3日に「箱根大名行列」が4年ぶりに本格開催される関係上、開催見送りとのこと。(箱根湯本観光協会に電話確認)

筆者、痛恨の未拝受御朱印です。

→ ■ 箱根の御朱印

-------------------------

正月三日は厄除元三大師のご縁日(初大師)です。

川越の喜多院では「だるま市」が開催されます。

↑ 令和初の川越喜多院「初大師」の御朱印とだるま市

筆者は、令和のはじめから「ご縁日の御朱印帳」をつくっていて、先日、飯能の高山不動尊で念願の御朱印をいただき46のすべての頁を収められましたので、これと絡めて「ご縁日と御朱印」についてまとめてみます。

構成がけっこうたいへんなので(笑)、しばらくお待ちくださいませ。

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

---------------------------

ちょっととりかかってみましたが、江戸時代まで遡るにはあまりにもテーマが大きいので(笑)

まずは骨子だけまとめ、あとは随時追記していきます。

縁日とはなんでしょうか。

『神仏混淆の歴史探訪』(川口謙二氏著、東京美術、昭和58年10月刊)の「縁日」の頁には「仏陀、神明に有縁の日で、祭や供養のある日を縁日という。社寺に参詣して、仏・神を追念し、その縁を結び、功徳を生ずる日のことである。また縁日を香期(こうき)ともいう。」とあります。

また、江戸期の国学者、喜多村信節が文政十三年 (1830年)に著した随筆『嬉遊笑覧』(きゆうしょうらん)巻七には下記のとおりあります。

「縁日 佛神縁日といふこと 佛𦬇(菩薩)降誕日示現日或は其神誕辰 降現 昇仙等の日 道書並月令広義などに見ゆ。是俗にいふ縁日なり。」

要は、神仏に有縁の日で社寺に参詣してその縁を結び、功徳を生ずる日ということで、規模が大きく参詣者が多く集まるものが「祭り」ではないかと思われます。

なお、個別の尊格のご縁日についてはこちら (→「主な縁日」(Wikipedia))をご覧ください。

いま、ご縁日に参詣してご住職やご神職とお話しをすると、「昔はもっと賑わっていたものだが・・・」というご感想をよく耳にします。

ご縁日でしっかり向拝幕が張られ、幟も整えられ、尊佛はご開扉されて供物も捧げられているのに、参詣者がほとんどいない境内、というのは寂しいものです。

明治42年刊の上京者向けの観光ガイド『東京案内』(森集画堂編輯部編)には、「祭礼縁日案内」の頁があり、縁日詣で目的の上京者がいたことがわかります。

また、大正13年には全國縁日案内というかなりマニアックな本が出版されているので、この頃までは縁日を意識して参詣していた人がかなりいたのではないでしょうか。

この本をみると、東京都内に限っても毎月一日から晦日まで、一日も途絶えることなく社寺の縁日が連なっています。

時代が進み、次第に世相が忙しくなって、縁日の参詣者も減り、このところの寺社ブームで祭りは注目されても、ご縁日まで掘り下げられることは多くありません。

まぁ、時代にそぐわない企画ともいえるのですが(笑)、ご縁日しかいただけない御朱印があったり、縁日印を捺していただけるところもありますので、ご紹介の意味でUPしてみます。

(筆者は御朱印を「参拝の証」というよりは、その結果としての「神仏との結縁の証」と考えているので、個人的には「ご縁日の御朱印」はひときわ特別な意味があると思っています。月替わり・日替わり限定御朱印にはほとんど興味がありませんが、「ご縁日の御朱印」となるとついついいただいてしまいます。)

→西新井大師のご縁日紹介のWebページ

これ以上、縁日の定義や意義にふれても煩雑になるだけなので、ひとまずはご縁日の御朱印をいくつかご紹介してみます。

---------------------------

令和元年5月1日は「新天皇即位日」の祝日でGWさなかであったこともあり、各地の寺社で御朱印を求める人々の行列がみられました。

個人的な感触からすると、おそらくこのときが御朱印ブームのピークで、近ごろは授与所前で行列をみることは希になりました。

その背景として、御朱印に興味をもつような人の多くはすでにある程度いただいてしまったこと、拝受希望者の増加や新型コロナ禍による「書置御朱印」の増加、そして300円から500円へのお納め額の引き上げなどが考えられます。

筆者は直書御朱印にさしてこだわりませんが、自分の御朱印帳にご住職やご神職がみずから書き入れて下さる、という有り難みが、御朱印ブームを盛り上げていた一面は否定できないと思います。

しかも、ブーム前は書入れでもほとんど300円。

寺社様側の諸般のご事情をお伺いすると、引き上げやむなし、という感じもするのですが、三十三観音を廻ると300円では9,900円、500円だと16,500円。

八十八箇所だと500円で44,000円にもなり、気軽に霊場巡拝をはじめる人が減っているのかもしれません。

すこしく話が逸れました。

とにかく、元号が変わった令和元年5月1日、および平成最終日の平成31年4月30日は、御朱印にかかわる人には特別な日であったと思われます。

ご縁日ではないですが、まずはこちらの関係の御朱印をご紹介します。

改元にちなむ限定御朱印の例は各地でみられましたが、当日はどこもパニック状態で筆者はひとつもいただいておりません。

御朱印帳の最終頁を閉めたり、新しい御朱印帳の1頁目を開いたりがメインでした。

【写真 上(左)】 最終頁にいただいた平成31年4月30日の八王子・多賀神社の御朱印

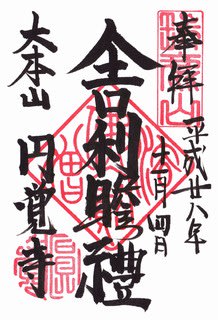

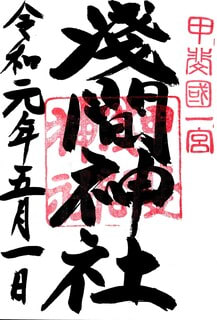

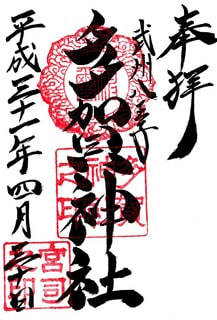

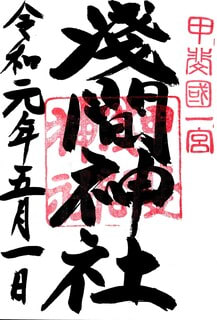

【写真 下(右)】 最初の頁にいただいた甲斐国一宮・浅間神社の令和初日の御朱印

筆者の仕事は時間が比較的自由になるので、これ幸いといくつか令和初縁日の御朱印をいただいています。

〔ご縁日の御朱印〕

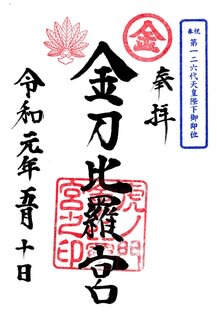

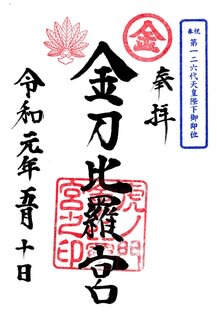

【写真 上(左)】 令和初縁日(十日)の虎ノ門・金刀比羅宮の御朱印

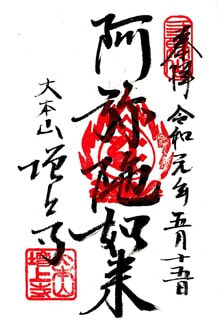

【写真 下(右)】 令和初縁日(十五日)の阿弥陀如来の御朱印(芝・増上寺)

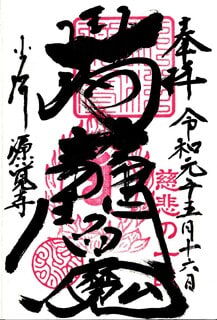

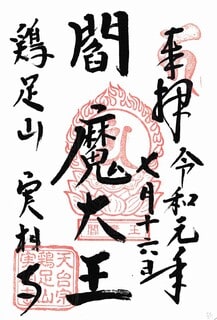

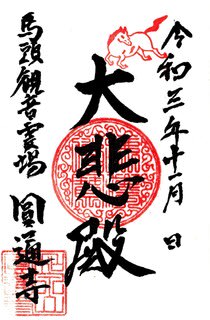

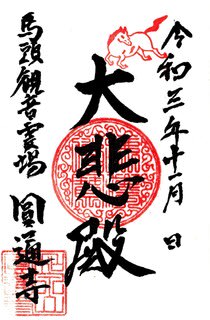

【写真 上(左)】 令和初縁日(十六日)の閻魔大王の御朱印(小石川・源覚寺/こんにゃく閻魔)

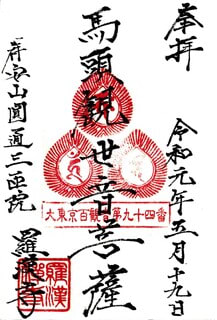

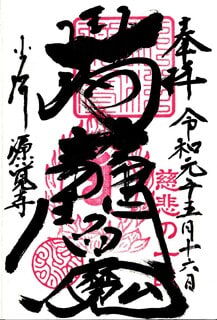

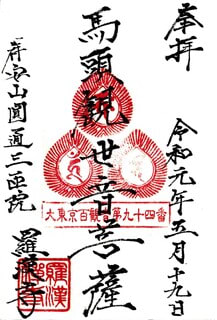

【写真 下(右)】 令和初縁日(十九日)の馬頭観世音菩薩の御朱印(江東区大島の羅漢寺)

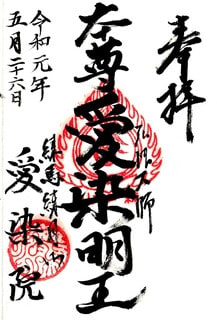

【写真 上(左)】 令和初縁日(廿六日)の愛染明王の御朱印(練馬・愛染院)

【写真 下(右)】 令和初縁日(廿八日)の大日如来の御朱印(湯島・霊雲寺)

〔四万六千日・一粒万倍日の御朱印〕

四万六千日(しまんろくせんにち)とは、観世音菩薩の功徳日のひとつです。

功徳日とは、その日に参拝すると100日、1,000日分などの功徳が得られるという特別な日をいいます。

尊格や寺社によって異なりますが、浅草浅草寺の四万六千日(毎年7月10日)はほおずき市も催され、多くの参拝客で賑わいます。

四万六千日に浅草寺の観音さまを参拝すると、その功徳はじつに46,000日分。なんと126年分の功徳を積めるといわれています。

四万六千日の縁日は浅草寺が創始といわれ、次第に各地の寺院にも広まったとされます。

浅草寺の四万六千日(7月10日)の御朱印には、「四万六千日」の印判が捺されます。

四万六千日とは別に、月に5日程度の「一粒万倍日」というのもあります。

わずかなものが非常に大きく成長する日とされ、ことを始めるのに最適な日といわれています。

一年に数日一粒万倍日と天赦日(暦の上で最上の吉日)が重なる日があり、この日を狙って芸能人カップルが入籍したりして話題を集めます。

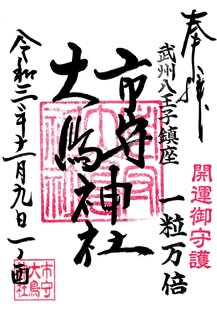

【写真 上(左)】 浅草寺の四万六千日の御朱印

【写真 下(右)】 市守大鳥神社(八王子)の一粒万倍日&酉の市御朱印

〔酉の市の御朱印〕

酉の市(とりのいち)は、例年11月に催される酉の日の縁日・祭で、年により2日(二の酉)の場合と3日(三の酉)の場合があります。

「おとりさま」と呼ばれ、縁起物の熊手などを求めて多くの人出で賑わいます。

酉の市には、特別な御朱印を出される寺社や、その日しか御朱印をいただけない寺社がかなりあります。

■ 特別な御朱印の例

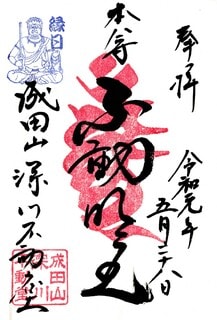

【写真 上(左)】 鷲神社(台東区千束)の酉の市特別御朱印

【写真 下(右)】 長國寺(台東区千束)の酉の市特別御朱印

■ 酉の市しかいただけない御朱印の例

【写真 上(左)】 (目黒)大鳥神社の御朱印

【写真 下(右)】 (調布)大鳥神社の御朱印

〔干支・節句など特別な日の御朱印〕

干支が絡むご縁日は複雑で、数十年に一度の縁日などという例もあるようです。

芝の寶珠院の弁財天は60日に1日の「己巳の日(つちのとみのひ)」が大縁日で、特別な御朱印が授与されています。

品川区・双葉の蛇窪神社(上神明天祖神社)でも己巳の日の御朱印が授与されています。

【写真 上(左)】 寶珠院の弁財天の己巳の日の御朱印

【写真 下(右)】 蛇窪神社の己巳の日の御朱印は受けていないので、大祭(蛇窪祭)の御朱印です

・浅間神社山開きの御朱印

木花咲耶姫命を御祭神とする浅間神社や富士塚は、7月上旬の「富士山お山開き」に合わせ概ね7月1日前後に山開きとなります。

とくに富士塚系は通常非常駐の場合が多く、山開き日限定の御朱印が多くなっています。

北区中十条の十条冨士神社は、毎年6月30日・7月1日の山開きの例祭時のみ御朱印が授与されている模様です。

台東区下谷の小野照崎神社境内の下谷坂本富士も、毎年6月30日・7月1日の山開きの例祭時のみ御朱印が授与されている模様です。

【写真 上(左)】 十条冨士神社の御朱印

【写真 下(右)】 下谷坂本富士の御朱印

・冬至の日の御朱印

飯能の高山不動尊(高貴山 常楽院)は、毎年、冬至の日に秘仏・軍茶利明王の御開帳で、当日のお昼前後のみ高山不動尊の御朱印がいただけます。

成田不動尊、高幡不動尊とともに「関東三大不動尊」のひとつにも数えられる名刹ですが、御朱印をいただけるのは原則年に1日のみ。平日も休日も関係なく冬至の当日です。

こちらは長年の宿題でしたが、先日ついに参拝できました。

冬至の快晴の日、木の葉が落ちきった明るい尾根道(奥武蔵グリーンライン)を駆っての清々しいアプローチ。

関八州見晴台の奥の院も参拝しました。

【写真 上(左)】 高山不動尊参道

【写真 下(右)】 高山不動尊の御朱印

・庚申の日の御朱印

巣鴨庚申堂は、元旦と年6日ほどの庚申(かのえさる)の日の午前中のみ御朱印が授与されます。

授与日は公式Webで告知されています。

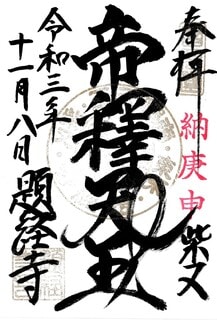

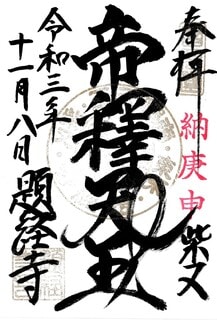

柴又帝釈天のご縁日も庚申の日で、庚申の日には「庚申」、年の最後の庚申の日(納庚申)には「納庚申」の印判つきの御朱印が授与されています。

【写真 上(左)】 巣鴨庚申堂の御朱印

【写真 下(右)】 柴又帝釈天の納庚申の御朱印

・亥の日の御朱印

上野の摩利支天・徳大寺では、亥の日にイノシシの印判つきの御朱印が授与されています。

上野摩利支天・徳大寺の亥の日の御朱印

〔不動明王のご縁日〕

不動明王のご縁日、毎月28日もよく知られており、各地で例祭や護摩供が催されます。

不動明王ご縁日の特別御朱印は西日本で盛んで、関東では少ないですが、深川不動尊では「縁日」の印判が捺されます。

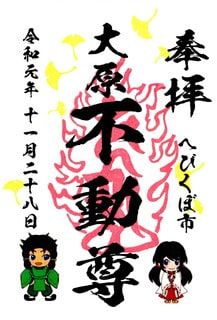

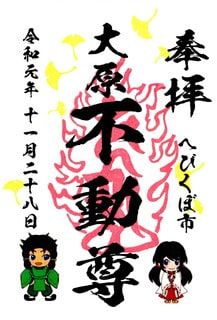

また、品川区豊町の大原不動尊の御朱印は、己巳の日に戸越公園駅周辺の商店街が催す「へびくぼ市」の日のみの授与となっています。

【写真 上(左)】 深川不動尊のご縁日の御朱印

【写真 下(右)】 大原不動尊の御朱印

〔お大師さまのご縁日〕

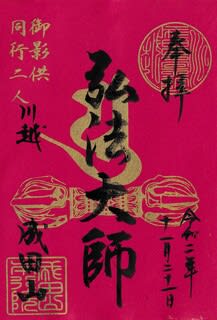

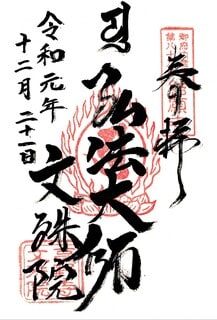

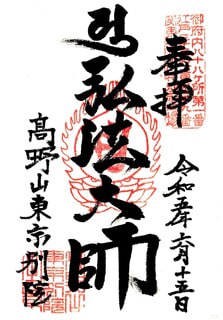

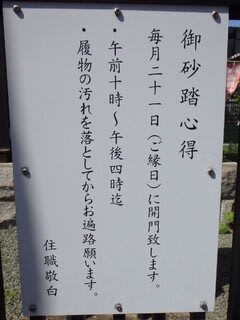

弘法大師空海(お大師さま)は825年3月21日高野山にてご入定され、こちらにちなんで毎月21日はお大師さまのご縁日とされます。

お大師さま専用の御朱印帳に、21日のご縁日にいただいています。

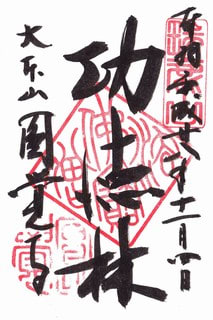

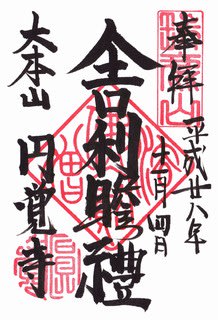

【写真 上(左)】 成田山川越別院 本行院のご縁日特別御朱印

【写真 下(右)】 御府内八十八箇所霊場結願所、遍照山 文殊院(杉並区和泉)のご縁日の御朱印

※お大師さまご生誕 1250年

令和5年(2023年)はお大師さまがお生まれになって1250年の記念の年です。(→高野山金剛峯寺Web)

ご誕生日の6月15日を中心として各地の真言宗寺院で記念法会が営まれました。

東京・高輪の高野山東京別院では6月15日~17日に青葉まつりが開催され、本堂内に四国八十八か所お砂踏み所が設けられ巡拝ができました。

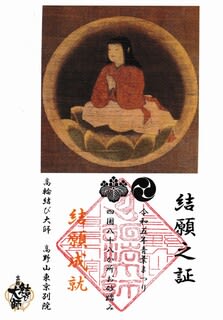

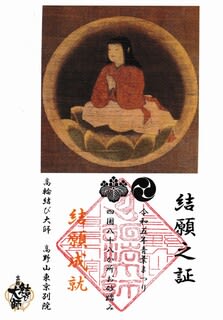

結願者には稚児大師の御影入りの結願証が授与されました。

【写真 上(左)】 ご生誕 1250年当日の御朱印

【写真 下(右)】 結願証

〔閻魔大王のご縁日〕

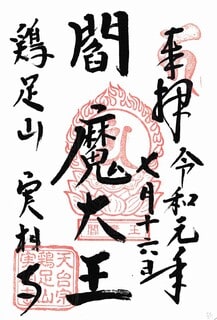

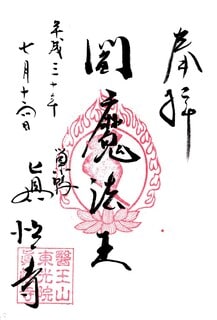

閻魔大王はことに縁日と縁のふかい尊格です。ご縁日は毎月16日ですが、とくに1月16日は「初閻魔」、7月16日は「藪入り」といわれ、参詣客で賑わいました。

閻魔大王も専用の御朱印帳をこしらえて、原則16日のご縁日に江戸・東京四十四閻魔参りの札所をメインにまわっています。

中目黒の鶏足山 実相寺は、初閻魔と藪入りの年2回のみの授与でしたが、新型コロナ禍以降の授与状況は不明です。

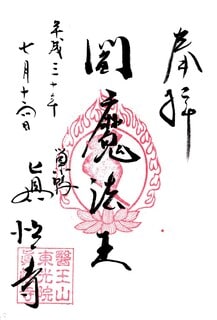

巣鴨の醫王山 眞性寺では藪入りに閻魔まつりが催されます。こちら↓ はその時の御朱印ですが、常時授与されているかは不明です。

【写真 上(左)】 実相寺の藪入りの御朱印

【写真 下(右)】 眞性寺の藪入りの御朱印

縁日といえるかはわかりませんが、二十三夜月待講ゆかりの寺院などは毎月23日に限定御朱印を出されるケースがあります。

詳細は→こちら(■ 勢至菩薩の御朱印 / 二十三夜月待講)

なお、神社で正月や祭礼日のみ授与の御朱印はかなりあるので、この記事ではご紹介を控えました。

飯能の高山不動尊(高貴山 常楽院)は、毎年、冬至の日に秘仏・軍茶利明王の御開帳で、当日のお昼前後のみ高山不動尊の御朱印がいただけます。

成田不動尊、高幡不動尊とともに「関東三大不動尊」のひとつにも数えられる名刹ですが、御朱印をいただけるのは原則年に1日のみ。平日も休日も関係なく冬至の当日です。

(ただし今年の冬至(12/21)の授与については未確認。)

快晴であれば、木の葉が落ちきった明るい尾根道(奥武蔵グリーンライン)を駆っての清々しいアプローチが楽しめ、近くの関八州見晴台の奥の院からは雄大な眺望も得られます。

【写真 上(左)】 高山不動尊参道

【写真 下(右)】 高山不動尊の御朱印

********

すべてご縁日ではないですが、このところ日にち限定授与の御朱印をかなりいただいたので、ご紹介してみます。

汐留稲荷神社(川崎市川崎区)

原則として「かわさき大師ウォークラリー」(今年は10/27)当日の14時までしか拝受できない模様。

近隣の他の数寺社も当日のみの限定授与のようです。

十番稲荷神社(港区麻布十番)の一の酉の御朱印です。

三柱神社(栃木県足利市)の御朱印。

原則として足利文化財特別公開日(今年は11/23、24)のみの限定授与とみられます。

同公開期間中限定授与の神社は他にもあります。

浮岳山 深大寺(東京都調布市)のそば守観音の造立60周年記念御朱印。

今年(2024年)10/30~11/20の月曜と、「そばまつり」開催期間(11/25~12/3)の授与でした。

浅草鷲神社(台東区千束)の三の酉の御朱印です。

深川の富岡八幡宮・境内社の大鳥神社の三の酉の御朱印です。

原則として酉の市当日のみの授与とみられます。

西浅草八幡神社の御朱印。限定授与ではないですが、原則電話予約が必要です。

数年前の三社祭当日に限定授与された例がありますが、それ以降は不授与でした。

本年(2024年)11月初旬から授与開始の模様です。

詳細は→ こちら。

西浅草八幡神社境内御鎮座の大黒天の御朱印。

浅草寺の大黒天とゆかりをもつとされる尊像です。

谷口鹿島神社(相模原市南区鶴間)、毎月1日、15日限定授与の御朱印です。

翠ケ丘出雲神社(相模原市南区相南)、毎月1日、15日の午前中限定授与の御朱印です。

金湯山 早雲寺(神奈川県箱根町湯本)の御朱印。

年3日ほどの特定日の特別拝観等拝観者に限定で授与とみられます。

→ 詳細情報

---------------------------------

2023/10/25 UP

ご縁日ではないですが・・・

鎌倉の建長寺と円覚寺では、今年も11月3日(金・祝)~5日(日)の3日間「宝物風入」(ほうもつかぜいれ)が行われます。

例年、この期間中にはふだんはいただけない御朱印が授与されますが、今年も授与されるかはわかりません。

→ 建長寺の風入情報

→ 円覚寺の風入情報

↑ 検索でヒットする(公社)鎌倉市観光協会のWebは最新情報にアップデートされていませんが、両山の公式Webに上記3日間で開催の案内があります

〔建長寺の風入特別御朱印の例〕

金泥印の御朱印も

〔円覚寺の風入特別御朱印の例〕

→ ■ 円覚寺の御朱印(25種)

なお、新型コロナ禍前には11月初旬に開催されていた箱根・早雲寺の特別拝観では貴重な御朱印が授与されていたようですが、新型コロナ禍以降は中止となり、今年も11月3日に「箱根大名行列」が4年ぶりに本格開催される関係上、開催見送りとのこと。(箱根湯本観光協会に電話確認)

筆者、痛恨の未拝受御朱印です。

→ ■ 箱根の御朱印

-------------------------

正月三日は厄除元三大師のご縁日(初大師)です。

川越の喜多院では「だるま市」が開催されます。

↑ 令和初の川越喜多院「初大師」の御朱印とだるま市

筆者は、令和のはじめから「ご縁日の御朱印帳」をつくっていて、先日、飯能の高山不動尊で念願の御朱印をいただき46のすべての頁を収められましたので、これと絡めて「ご縁日と御朱印」についてまとめてみます。

構成がけっこうたいへんなので(笑)、しばらくお待ちくださいませ。

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印-1(中心エリア)

---------------------------