関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 女性ヴォーカルの名テイク15曲+5曲

これは持論なんですが、優れた女性ヴォーカルのテイクは一種の聖性を帯びていて、これを繰り出されると男性ヴォーカルはどうにも太刀打ちできなくなる。

音楽格言に、「10人の優れた男性ヴォーカルが束になってかかっても、才能ある1人の女性ヴォーカルの前には到底敵わない」というのがあるが、こういうことを暗示しているのかもしれない。

そして、この「聖性を帯びた女性ヴォーカル」がもっともよく聴けるのが、いまの日本だと思う。(これも持論)

などということをつらつら考えながら、邦楽女性ヴォーカルの名テイクを思いつくままに並べてみました。

既出が多いけど、好きなので・・・。

01.吉澤嘉代子 - 泣き虫ジュゴン

02.志方あきこ - Ave Maria(w / 葉加瀬太郎)

03.tayori(feat. 倚水) - 雪解け(From 1st Live "春を待つ" 追加公演)

04.KOKIA - 孤独な生きもの(OTO NO TABI BITO #20)

05.遊佐未森 - 潮見表

06.西野カナ - 君って

07.Sachi Tainaka - 最高の片想い(Live 2007 Concert)

08.今井美樹 - 瞳がほほえむから(2006 Live)

09.華原朋美 - LOVE BRACE(2015/07/19 NHKホール)

10.松田聖子 - CANARY

11.薬師丸ひろ子 - 時代

12.Yuna Ito - Endless Story

13.FictionJunction - Parade(from HIGHWAY STAR PARTY 2023)

Joelle × YURIKO KAIDA × KEIKO × KAORI

14.Kalafina - Mirai

Hikaru × Keiko × Wakana

15.FictionJunction - Everlasting Song(Yuki Kajiura LIVE vol.#4 (2009.07.12 東京JCBホール)

WAKANA × YURIKO KAIDA × KEIKO × KAORI

---------------------------------

歌ってみた系の名テイク5曲追加しました。

01.Hanonさん×Kotohaさん - さよならメモリーズ

02.Cereusさん - おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver.-

03.桜ほたるさん - ここにあること

04.Esさん - 静息

05.めありーさん - どうかしてるわ

音楽格言に、「10人の優れた男性ヴォーカルが束になってかかっても、才能ある1人の女性ヴォーカルの前には到底敵わない」というのがあるが、こういうことを暗示しているのかもしれない。

そして、この「聖性を帯びた女性ヴォーカル」がもっともよく聴けるのが、いまの日本だと思う。(これも持論)

などということをつらつら考えながら、邦楽女性ヴォーカルの名テイクを思いつくままに並べてみました。

既出が多いけど、好きなので・・・。

01.吉澤嘉代子 - 泣き虫ジュゴン

02.志方あきこ - Ave Maria(w / 葉加瀬太郎)

03.tayori(feat. 倚水) - 雪解け(From 1st Live "春を待つ" 追加公演)

04.KOKIA - 孤独な生きもの(OTO NO TABI BITO #20)

05.遊佐未森 - 潮見表

06.西野カナ - 君って

07.Sachi Tainaka - 最高の片想い(Live 2007 Concert)

08.今井美樹 - 瞳がほほえむから(2006 Live)

09.華原朋美 - LOVE BRACE(2015/07/19 NHKホール)

10.松田聖子 - CANARY

11.薬師丸ひろ子 - 時代

12.Yuna Ito - Endless Story

13.FictionJunction - Parade(from HIGHWAY STAR PARTY 2023)

Joelle × YURIKO KAIDA × KEIKO × KAORI

14.Kalafina - Mirai

Hikaru × Keiko × Wakana

15.FictionJunction - Everlasting Song(Yuki Kajiura LIVE vol.#4 (2009.07.12 東京JCBホール)

WAKANA × YURIKO KAIDA × KEIKO × KAORI

---------------------------------

歌ってみた系の名テイク5曲追加しました。

01.Hanonさん×Kotohaさん - さよならメモリーズ

02.Cereusさん - おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver.-

03.桜ほたるさん - ここにあること

04.Esさん - 静息

05.めありーさん - どうかしてるわ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ ありえない対応(goo blog)

goo blogからはてなブログへの引っ越しで、自己記事内リンクが移転先ブログに反映されないので、goo blogに問い合わせしました。

その回答は以下のとおりです。

---------------------------------

せっかくお問い合わせいただいたにも関わらず大変申し訳ございませんが、

gooでは記事リンクの移行方法を提供しておりません。

移行データにて引っ越しができますのは、

・記事

・画像(一部サービスのみ)

・コメント(一部サービスのみ)

となっております。

通常のウェブサイトのリンクは

遷移先が閉鎖しない限りブラウザにてアクセスが可能ですので、

移行先でもそのままご利用いただくことが可能です。

一方、goo blogの記事リンクでは、遷移先がgoo blogとなりますので

移行先で押下するとgoo blog内の該当記事へ遷移いたします。

そのため、2025年11月18日に予定のサービス終了後は

goo blogのウェブサイトは閉鎖され、

記事リンクそのものが無効となります。

解決方法としましては、

該当する記事リンクを「はてなブログ」内の記事リンクに

手動にて置き換えていただくほかありません。

お客さまには大変お手数をおかけしますが、

ご了承いただきますようお願い申し上げます。

---------------------------------

↑ ということは、ブログ内の自己記事リンクをすべて手動で貼り直せってことか???

なんぼなんでもこれはありえない。

ブロガーの方は、インデックス(ポータル)記事からそれぞれの記事に飛ばしている人もたくさんいるかと。

それを全部手動で貼り直せって、いったいどういう了見なんだか。

やっぱりNTT、やることがえげつなさすぎる。

膨大なリンクを貼り直す気力はとてもないので、本年11月のgoo blog閉鎖後は、移転後のはてなブログで、おそらくインデックス記事から各記事へのリンクや記事から関連記事へのリンクはできなくなるかと思います。

有料ブログなのに企業の都合で突然勝手に閉鎖して、この仕打ちかよ。

長らくgoo blogを使ってきたことが、悔やまれてなりません。

---------------------------------

goo blogには過去20年以上もの貴重な記事の蓄積がありますが、今回引っ越しをあきらめて消えてしまう記事や、読みにくくなってしまうブログがたくさんでるかと思います。

こういう無責任きわまる対応しかできないなら、NTTはblog事業からもっと早くに撤退すべきだった。

まぁ、なにをいっても詮ないことですが、NTTの責任は重いと思います。

その回答は以下のとおりです。

---------------------------------

せっかくお問い合わせいただいたにも関わらず大変申し訳ございませんが、

gooでは記事リンクの移行方法を提供しておりません。

移行データにて引っ越しができますのは、

・記事

・画像(一部サービスのみ)

・コメント(一部サービスのみ)

となっております。

通常のウェブサイトのリンクは

遷移先が閉鎖しない限りブラウザにてアクセスが可能ですので、

移行先でもそのままご利用いただくことが可能です。

一方、goo blogの記事リンクでは、遷移先がgoo blogとなりますので

移行先で押下するとgoo blog内の該当記事へ遷移いたします。

そのため、2025年11月18日に予定のサービス終了後は

goo blogのウェブサイトは閉鎖され、

記事リンクそのものが無効となります。

解決方法としましては、

該当する記事リンクを「はてなブログ」内の記事リンクに

手動にて置き換えていただくほかありません。

お客さまには大変お手数をおかけしますが、

ご了承いただきますようお願い申し上げます。

---------------------------------

↑ ということは、ブログ内の自己記事リンクをすべて手動で貼り直せってことか???

なんぼなんでもこれはありえない。

ブロガーの方は、インデックス(ポータル)記事からそれぞれの記事に飛ばしている人もたくさんいるかと。

それを全部手動で貼り直せって、いったいどういう了見なんだか。

やっぱりNTT、やることがえげつなさすぎる。

膨大なリンクを貼り直す気力はとてもないので、本年11月のgoo blog閉鎖後は、移転後のはてなブログで、おそらくインデックス記事から各記事へのリンクや記事から関連記事へのリンクはできなくなるかと思います。

有料ブログなのに企業の都合で突然勝手に閉鎖して、この仕打ちかよ。

長らくgoo blogを使ってきたことが、悔やまれてなりません。

---------------------------------

goo blogには過去20年以上もの貴重な記事の蓄積がありますが、今回引っ越しをあきらめて消えてしまう記事や、読みにくくなってしまうブログがたくさんでるかと思います。

こういう無責任きわまる対応しかできないなら、NTTはblog事業からもっと早くに撤退すべきだった。

まぁ、なにをいっても詮ないことですが、NTTの責任は重いと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 音楽生成AIソフト、おそるべし!

■ 君がいる、それがすべて - Kotora

↑ これって、ヴォーカルもAIなのか?

往年の名手 ↓ に通じるエモーショナルを感じる。

もうここ数年で、POPSをめぐる景色が変わってしまうかも・・・。

■ I feel Coke - 佐藤竹善

■ Summer Emotions - 角松敏生

■ alone - 杉山清貴

↑ これって、ヴォーカルもAIなのか?

往年の名手 ↓ に通じるエモーショナルを感じる。

もうここ数年で、POPSをめぐる景色が変わってしまうかも・・・。

■ I feel Coke - 佐藤竹善

■ Summer Emotions - 角松敏生

■ alone - 杉山清貴

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

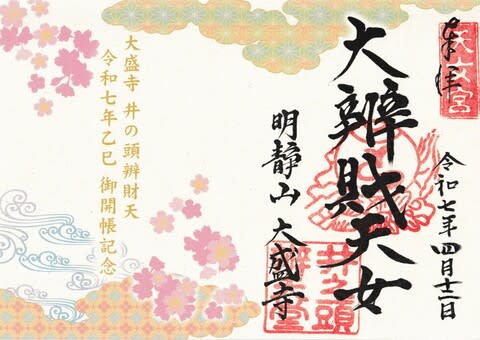

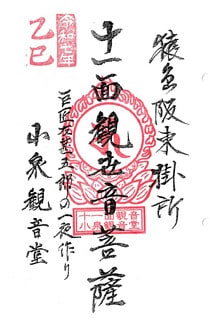

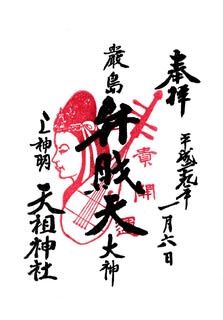

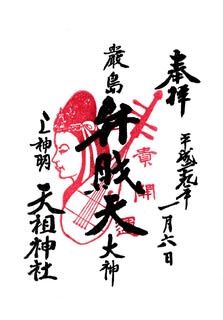

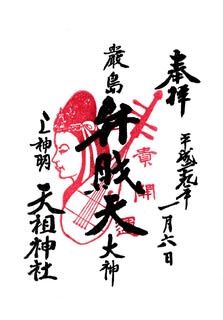

■ 井の頭辨財天御開帳

4/12(土)と13(日)は12年に一度の井の頭辨財天御開帳です。

本日(4/12)、お参りしてきました。

明静山 円光院 大盛寺 井の頭辨天堂

東京都三鷹市井の頭4-26-1

天台宗

堂宇本尊:辨財天

札所:武蔵野吉祥七福神(辨財天)

井の頭辨財天は、天慶年間(938-946年)に経基流清和源氏の初代・源経基公が、伝教大師が延暦八年(789年)造立と伝わる辨財天女像をこの地に安置したのが創始といいます。

建久八年(1197年)に源頼朝公が東国の平安を祈願して宮社を建立、正慶二年(1333年)には新田義貞公が鎌倉北条氏と対陣の際、戦勝祈願をなしたとも伝わります。

徳川家康公は江戸の上水道の整備を行ない、その水源として選ばれたのが井の頭池で、その上水路が神田上水でした。

清和源氏初代・源経基公ゆかりの寺院ということもあってか、家康公も自らこの地を参詣したといい、慶長十一年(1606年)には家康公が井の頭池の水でお茶をたて、その時使われた茶臼は今も辨天堂に伝わるといいます。

三代将軍家光公の尊崇も篤く、家光公は辨天堂を再建したと伝わります。

寛永六年(1629年)、家光公が訪れた際、「井の頭」と命名し、池のほとりのこぶしの木に小刀で「井の頭」と刻んだといいます。

「神田の水で産湯を使い…」というのは、江戸っ子の啖呵の決まり文句ですが、この「神田の水」は「神田浄水」を指し、その水源が井の頭です。

いわば井の頭は江戸っ子の生命線ともいえる大切な地で、江戸町民は井の頭の辨財天を盛んに詣でたといいます。

道程は甲州街道から高井戸、久我山を経由するもので、各所に道標が残っています。

井の頭池は以前湧水口が7箇所あったことから「七井の池」とも称され、その名は七井不動尊や七井橋に残されています。

---------------------------------

→ 井の頭恩賜公園の案内図

アクセスは「吉祥寺」駅ないし井の頭線「井の頭公園」駅です。

【写真 上(左)】 「井の頭公園」駅

【写真 下(右)】 ひょうたん橋からの井の頭池

【写真 上(左)】 黒門

【写真 下(右)】 黒門脇の道標

【写真 上(左)】 大盛寺

【写真 下(右)】 大盛寺から辨天堂への参道

【写真 上(左)】 お茶の水

【写真 下(右)】 弁天橋から辨天堂

1時間程度の待ちは覚悟していきましたが、タイミングがよかったのか15分程度で参拝できました。

【写真 上(左)】 ポスター

【写真 下(右)】 参道-1

井の頭辨財天は、井の頭池の西南側の「弁天池」と呼ばれる一角に浮かぶ小島の辨天堂に御座し、石橋(太鼓橋)を渡っての参拝となります。

【写真 上(左)】 参道-2

【写真 下(右)】 本堂-1

【写真 上(左)】 幟

【写真 下(右)】 本堂-2

【写真 上(左)】 本堂-3

【写真 下(右)】 堂前

堂前には真新しい回向柱が建立され、山内は赤い幟で囲まれてさすがに華々しい装いです。

現在の本堂は昭和初期に再建されたもので、辨天堂はおそらく入母屋造銅板葺妻入りで、向拝上に大掛かりな千鳥破風と軒唐破風を連ねています。

朱塗りの華やかな堂宇が新緑に映えていました。

【写真 上(左)】 回向柱

【写真 下(右)】 扁額

辨天堂向かって右から塗香をいただいて入堂し、堂内中央の辨天様にお参りし、左手から退出する一方通行です。

辨天様は八臂で刀や弓矢、矛などの持物をもたれ、美しくお優しい面差しです。

辨財天は仏教の守護神である天部の一尊で、ヒンドゥー教の女神である”サラスヴァティー”が仏教にとり込まれた尊格とされます。

サラスヴァティーのもともとの性格は「水の女神」で、辨財天が江戸の大切な水源である井の頭に祀られていたのは、素直にうなづけるものがあります。

辨財天を祀る寺院は、明治の廃仏毀釈時に本地垂迹論で示された宗像三女神、ないし市杵嶋姫命(いちきしまひめ)を御祭神とする神社に改められた例も多いですが、井の頭辨財天は変わることなく辨財天として祀られていまに至ります。

辨天堂向かって左手には、宇賀神様も御座されています。

【写真 上(左)】 宇賀神様

【写真 下(右)】 銭洗い辨財天

【写真 上(左)】 七井不動尊

【写真 下(右)】 太鼓橋

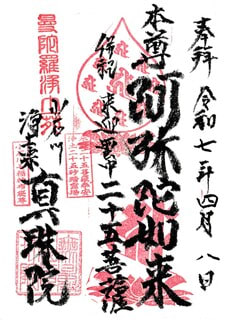

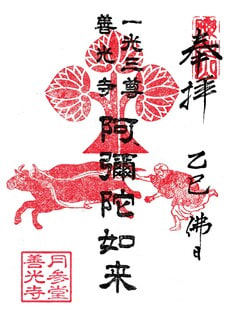

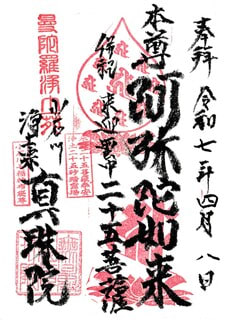

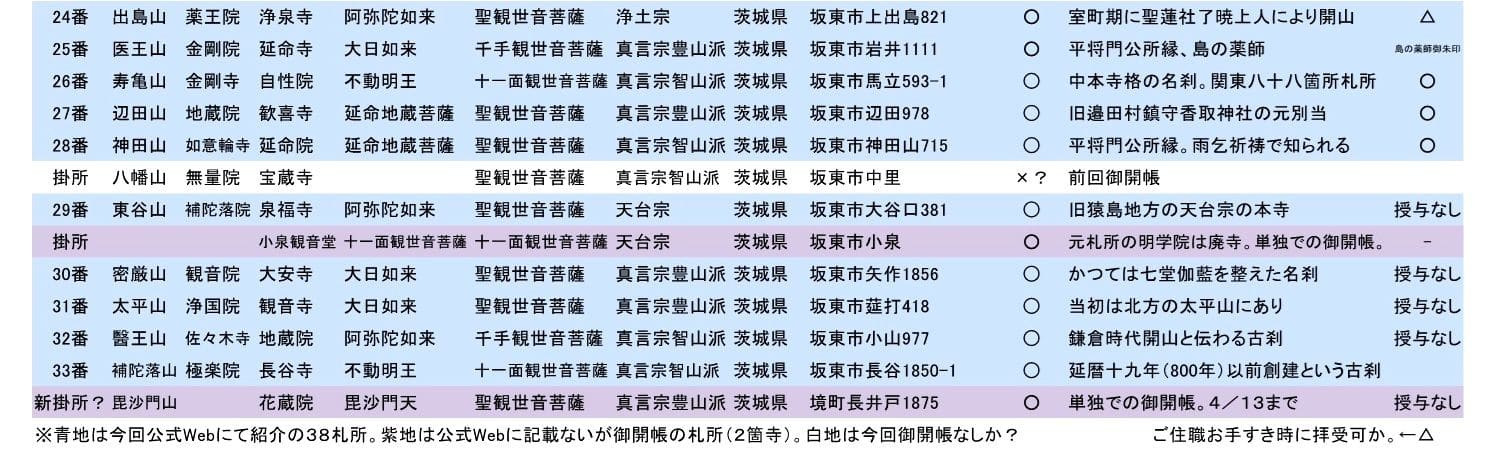

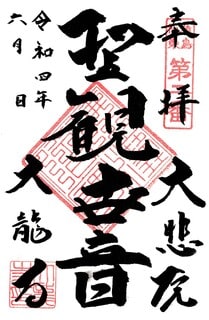

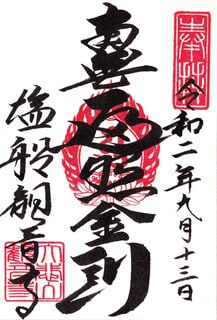

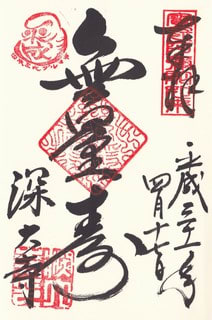

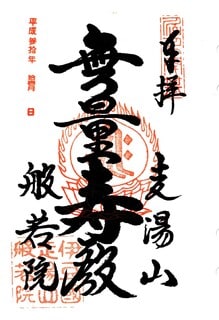

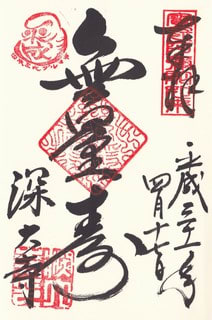

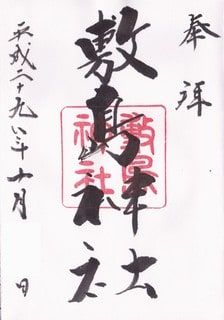

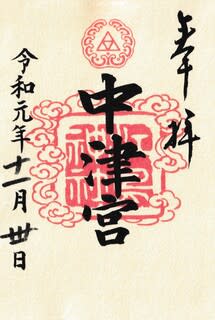

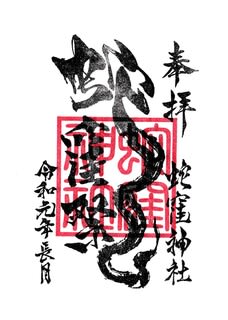

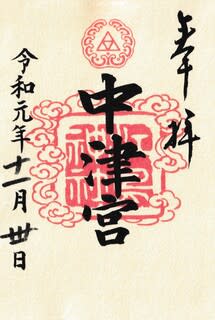

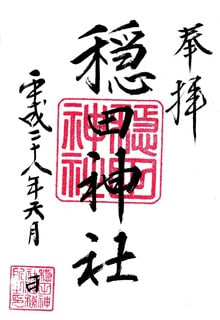

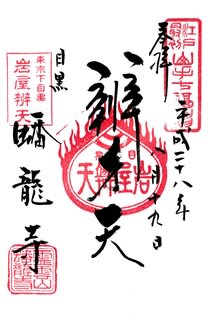

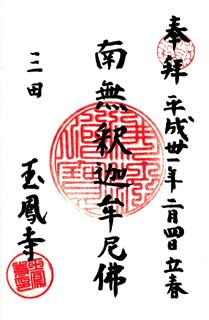

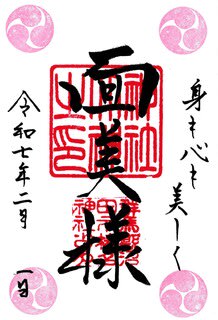

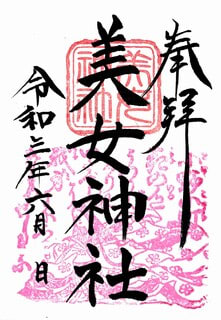

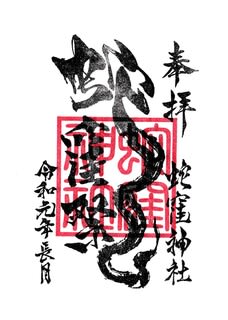

御朱印は書置の御開帳特別御朱印の授与で、授与所ではとくに待ち時間はありませんでした。

井の頭辨財堂は、天台宗 明静山 円光院 大盛寺の辨天堂です。

大盛寺の御朱印は辨天堂のものが授与され、御本尊の薬師如来の御朱印は授与されておりません。

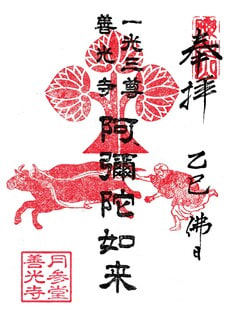

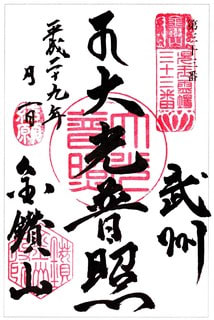

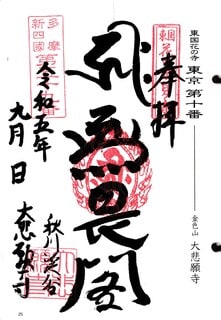

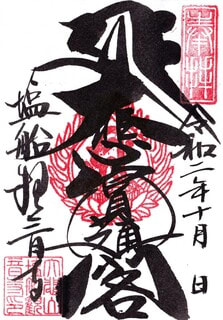

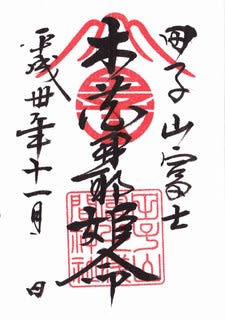

【写真 上(左)】 御開帳御朱印

【写真 下(右)】 以前にいただいた御朱印

【 BGM 】

■ キミトセカイ - 【佳仙ver.】

■ 静息 / ver.Es

■ Erato - 志方あきこ

本日(4/12)、お参りしてきました。

明静山 円光院 大盛寺 井の頭辨天堂

東京都三鷹市井の頭4-26-1

天台宗

堂宇本尊:辨財天

札所:武蔵野吉祥七福神(辨財天)

井の頭辨財天は、天慶年間(938-946年)に経基流清和源氏の初代・源経基公が、伝教大師が延暦八年(789年)造立と伝わる辨財天女像をこの地に安置したのが創始といいます。

建久八年(1197年)に源頼朝公が東国の平安を祈願して宮社を建立、正慶二年(1333年)には新田義貞公が鎌倉北条氏と対陣の際、戦勝祈願をなしたとも伝わります。

徳川家康公は江戸の上水道の整備を行ない、その水源として選ばれたのが井の頭池で、その上水路が神田上水でした。

清和源氏初代・源経基公ゆかりの寺院ということもあってか、家康公も自らこの地を参詣したといい、慶長十一年(1606年)には家康公が井の頭池の水でお茶をたて、その時使われた茶臼は今も辨天堂に伝わるといいます。

三代将軍家光公の尊崇も篤く、家光公は辨天堂を再建したと伝わります。

寛永六年(1629年)、家光公が訪れた際、「井の頭」と命名し、池のほとりのこぶしの木に小刀で「井の頭」と刻んだといいます。

「神田の水で産湯を使い…」というのは、江戸っ子の啖呵の決まり文句ですが、この「神田の水」は「神田浄水」を指し、その水源が井の頭です。

いわば井の頭は江戸っ子の生命線ともいえる大切な地で、江戸町民は井の頭の辨財天を盛んに詣でたといいます。

道程は甲州街道から高井戸、久我山を経由するもので、各所に道標が残っています。

井の頭池は以前湧水口が7箇所あったことから「七井の池」とも称され、その名は七井不動尊や七井橋に残されています。

---------------------------------

→ 井の頭恩賜公園の案内図

アクセスは「吉祥寺」駅ないし井の頭線「井の頭公園」駅です。

【写真 上(左)】 「井の頭公園」駅

【写真 下(右)】 ひょうたん橋からの井の頭池

【写真 上(左)】 黒門

【写真 下(右)】 黒門脇の道標

【写真 上(左)】 大盛寺

【写真 下(右)】 大盛寺から辨天堂への参道

【写真 上(左)】 お茶の水

【写真 下(右)】 弁天橋から辨天堂

1時間程度の待ちは覚悟していきましたが、タイミングがよかったのか15分程度で参拝できました。

【写真 上(左)】 ポスター

【写真 下(右)】 参道-1

井の頭辨財天は、井の頭池の西南側の「弁天池」と呼ばれる一角に浮かぶ小島の辨天堂に御座し、石橋(太鼓橋)を渡っての参拝となります。

【写真 上(左)】 参道-2

【写真 下(右)】 本堂-1

【写真 上(左)】 幟

【写真 下(右)】 本堂-2

【写真 上(左)】 本堂-3

【写真 下(右)】 堂前

堂前には真新しい回向柱が建立され、山内は赤い幟で囲まれてさすがに華々しい装いです。

現在の本堂は昭和初期に再建されたもので、辨天堂はおそらく入母屋造銅板葺妻入りで、向拝上に大掛かりな千鳥破風と軒唐破風を連ねています。

朱塗りの華やかな堂宇が新緑に映えていました。

【写真 上(左)】 回向柱

【写真 下(右)】 扁額

辨天堂向かって右から塗香をいただいて入堂し、堂内中央の辨天様にお参りし、左手から退出する一方通行です。

辨天様は八臂で刀や弓矢、矛などの持物をもたれ、美しくお優しい面差しです。

辨財天は仏教の守護神である天部の一尊で、ヒンドゥー教の女神である”サラスヴァティー”が仏教にとり込まれた尊格とされます。

サラスヴァティーのもともとの性格は「水の女神」で、辨財天が江戸の大切な水源である井の頭に祀られていたのは、素直にうなづけるものがあります。

辨財天を祀る寺院は、明治の廃仏毀釈時に本地垂迹論で示された宗像三女神、ないし市杵嶋姫命(いちきしまひめ)を御祭神とする神社に改められた例も多いですが、井の頭辨財天は変わることなく辨財天として祀られていまに至ります。

辨天堂向かって左手には、宇賀神様も御座されています。

【写真 上(左)】 宇賀神様

【写真 下(右)】 銭洗い辨財天

【写真 上(左)】 七井不動尊

【写真 下(右)】 太鼓橋

御朱印は書置の御開帳特別御朱印の授与で、授与所ではとくに待ち時間はありませんでした。

井の頭辨財堂は、天台宗 明静山 円光院 大盛寺の辨天堂です。

大盛寺の御朱印は辨天堂のものが授与され、御本尊の薬師如来の御朱印は授与されておりません。

【写真 上(左)】 御開帳御朱印

【写真 下(右)】 以前にいただいた御朱印

【 BGM 】

■ キミトセカイ - 【佳仙ver.】

■ 静息 / ver.Es

■ Erato - 志方あきこ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

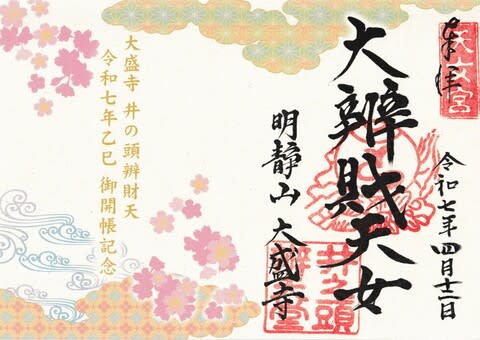

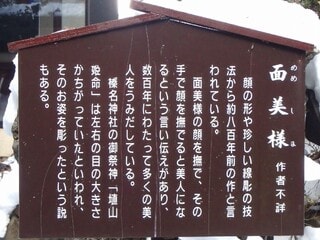

■ 幻の弘法大師霊場 ~ 新四国猿島霊場(猿島大師)~

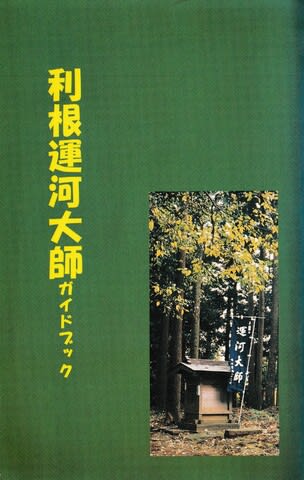

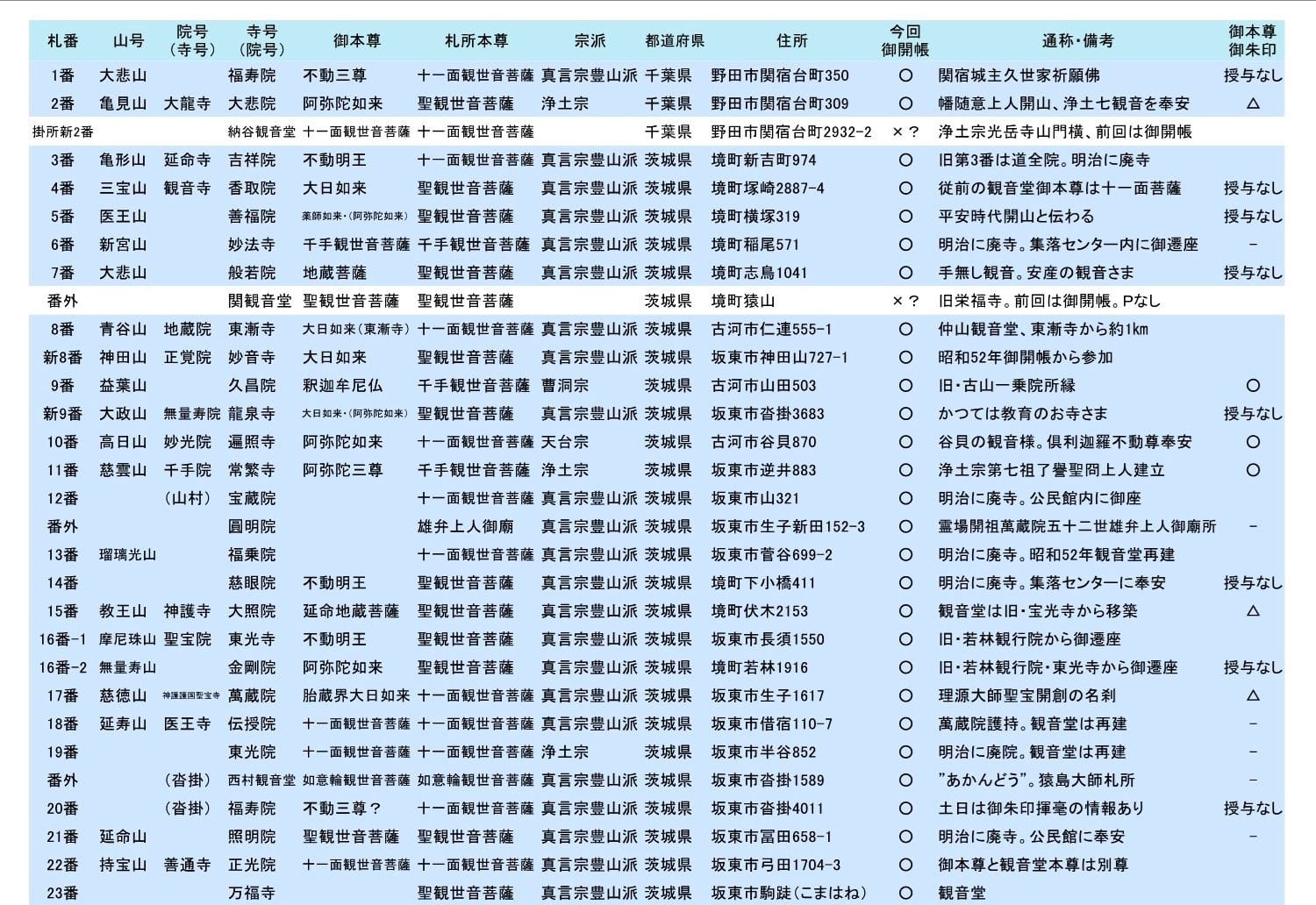

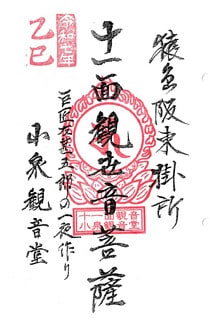

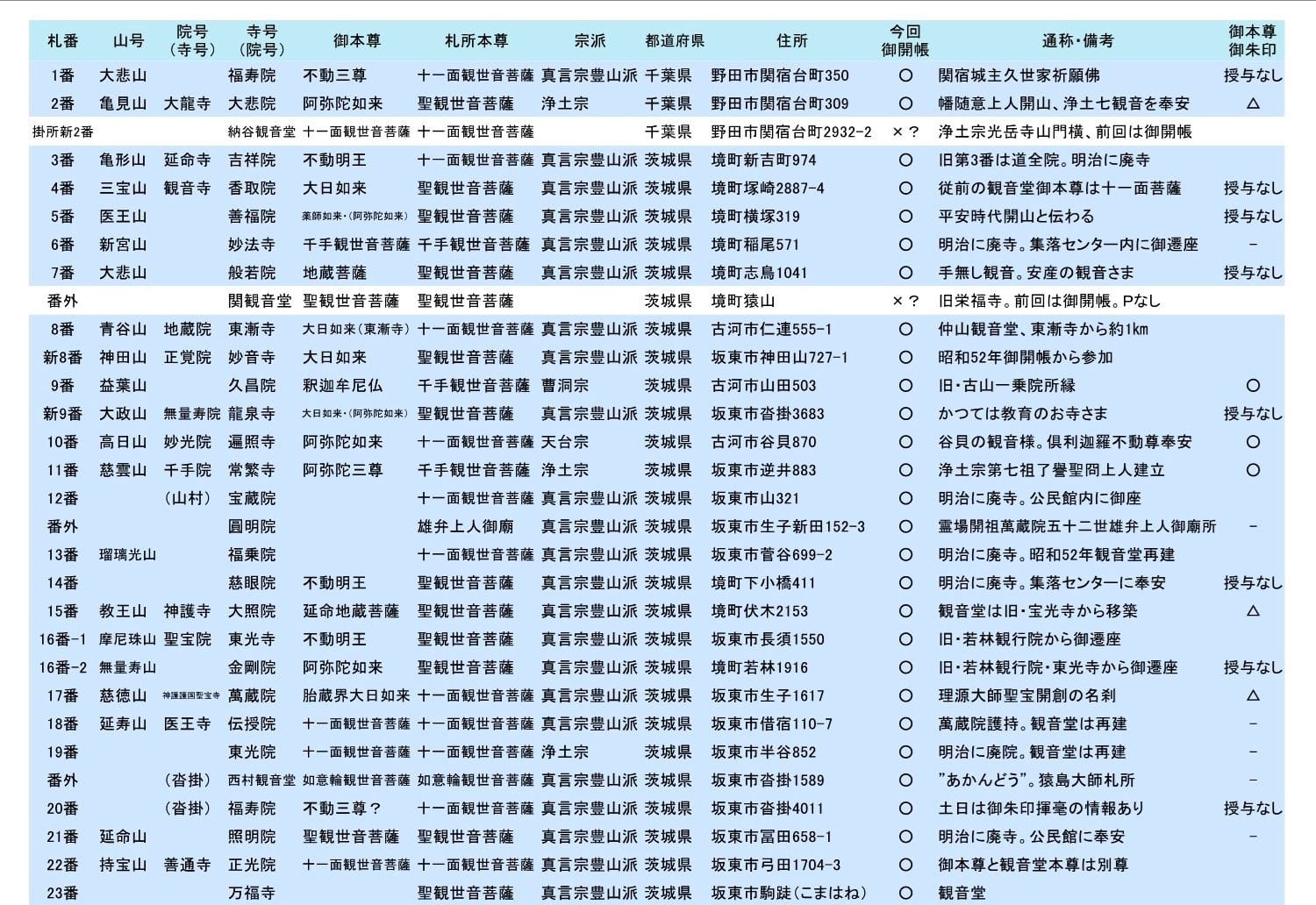

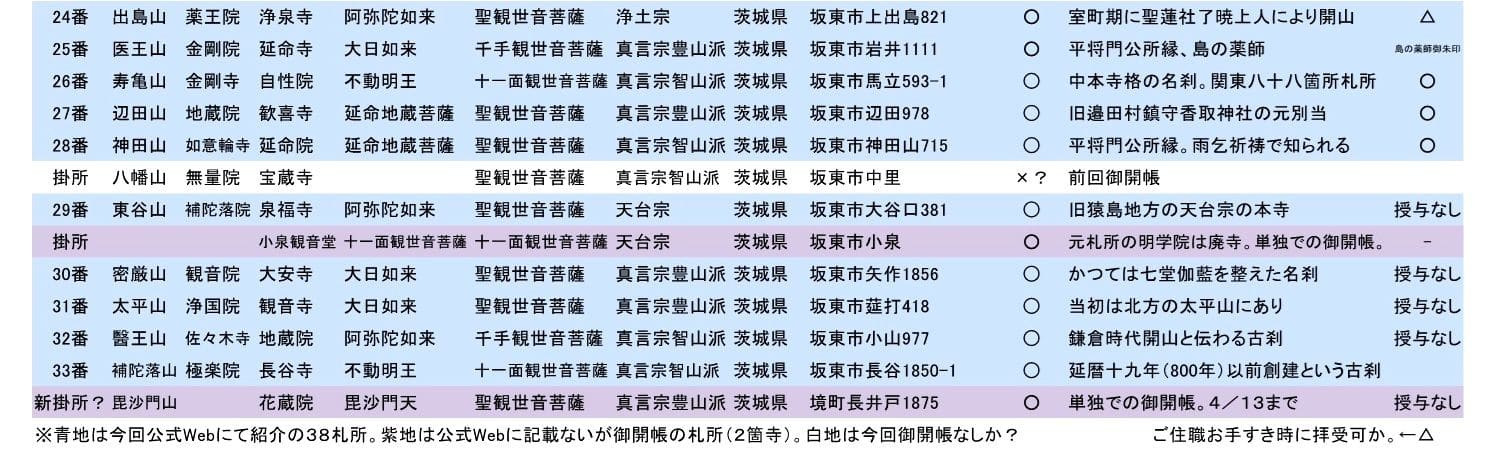

今回、猿島阪東観音霊場をまわっていて気になったことがあります。

それは複数の札所でみかけたお大師さま(弘法大師)のお堂です。

最初に意識したのは、第9番久昌院の山内に貼り出されていたかつての札所資料(おそらく印施)です。

そこには、四十番台、五十番台、六十番台の札番の札所が掲載されていました。

これはどう考えても、弘法大師八十八ヶ所霊場です。

久昌院にも大師堂はありましたが、そちらには札番掲示はなく、釈然としないものが残りました。

そこからいくつかの札所で「新四国八十八ヶ所」の札所標と大師堂を目にしました。

ある寺院では「猿島八ヶ所」という札所標もあり、ナゾは深まります。

筆者は下総国の弘法大師八十八ヶ所霊場(送り大師)はかなり把握していると思っていました。

下総エリアの送り大師のひとつ、「利根運河大師」のガイドブック

しかし、猿島エリアの弘法大師霊場については、こちらのWeb資料(利根川下流域の新四国巡礼・PDF)以外に事前情報はなく、札所リストもまったく不明でした。

あるいは「猿島大師」かとも思いましたが、「猿島 八十八ヶ所」「猿島大師」でググってみても情報はほとんどヒットしません。

しかし、かろうじてひとつの書籍がヒットしました。

それが、「下総国の新四国猿島八十八ヶ所霊場」です。

国立国会図書館には収蔵されていますが、Web公開はされていません。

こういう場合は地元図書館に当たるのが近道なので、猿島図書館に問い合わせしてみると、ありました。ビンゴです。

こうなるともう止まりません(笑)。

猿島阪東の巡拝もそこそこに、猿島図書館に行きついに情報をゲットしました。

---------------------------------

同書によると、この霊場の名は新四国猿島霊場で、猿島大師、猿島八ヶ所とも呼ばれるとの由。

下総国葛飾郡関宿(野)と同国猿島郡(境、古、坂)をエリアとします。

同書には、新四国猿島霊場は宝暦八年(1758年)、栗山村の名主の家に生まれた隆泰比丘による開創とあります。

猿島阪東観音霊場の開創は正德五年(1715年)なので、猿島阪東観音霊場につづいて弘法大師霊場が開かれたことになります。

安政年間(1855-1860年)からすでに衰退していたとみられるこの霊場は、明治の廃仏毀釈でも札所を減らしたといいます。

しかし明治四十年、生子万蔵院大俊を中心に再興され、順路手引などを印施。

手引類は、猿島阪東観音霊場と併せて巡拝できるように構成されていたともいいます。

第9番久昌院の山内に貼出の印施、下が猿島阪東、上が猿島新四国

しかし戦時中に衰退し、復活したのは昭和26年。

春に巡拝され、地域の風物詩となっていたこの大師講も、昭和42年の巡拝を最後に講は解散されたといいます。

この当時の札所数は65と伝わります。

と、同書のおかげでここまで辿れました。

しかし、昭和42年以降、講による巡拝もガイド類の印施もなく、Web情報さえほとんどなく、まさに「幻の弘法大師霊場」といってもいいのではないでしょうか。

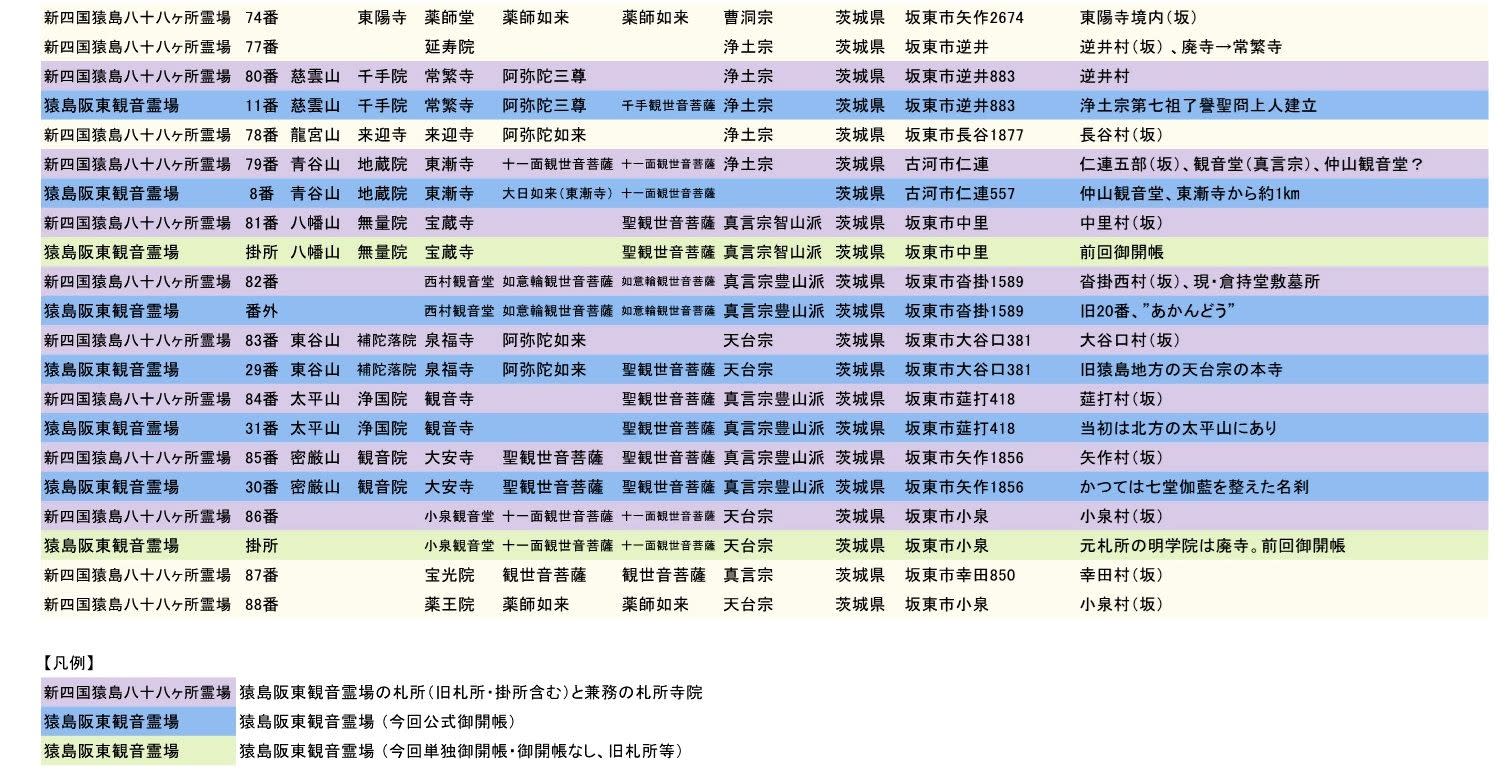

同書には貴重な札所リストが載っています。

なんとか、猿島阪東観音霊場との重複札所がわかるかたちでエクセルにまとめてみました。

今回御開帳の猿島阪東観音霊場札所38のうち、じつに31(81.6%)が新四国猿島霊場の札所を兼務され、猿島阪東の巡拝は、新四国猿島霊場をまわることにもなっていることがわかります。

大師堂もよく残っているし、観音さまだけでなく、お大師さまも詣でてみてはいかがでしょうか。

【 BGM 】

■ どうかしてるわ - めありー×yukkedoluce

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

■ ヒカリヘ - miwa

それは複数の札所でみかけたお大師さま(弘法大師)のお堂です。

最初に意識したのは、第9番久昌院の山内に貼り出されていたかつての札所資料(おそらく印施)です。

そこには、四十番台、五十番台、六十番台の札番の札所が掲載されていました。

これはどう考えても、弘法大師八十八ヶ所霊場です。

久昌院にも大師堂はありましたが、そちらには札番掲示はなく、釈然としないものが残りました。

そこからいくつかの札所で「新四国八十八ヶ所」の札所標と大師堂を目にしました。

ある寺院では「猿島八ヶ所」という札所標もあり、ナゾは深まります。

筆者は下総国の弘法大師八十八ヶ所霊場(送り大師)はかなり把握していると思っていました。

下総エリアの送り大師のひとつ、「利根運河大師」のガイドブック

しかし、猿島エリアの弘法大師霊場については、こちらのWeb資料(利根川下流域の新四国巡礼・PDF)以外に事前情報はなく、札所リストもまったく不明でした。

あるいは「猿島大師」かとも思いましたが、「猿島 八十八ヶ所」「猿島大師」でググってみても情報はほとんどヒットしません。

しかし、かろうじてひとつの書籍がヒットしました。

それが、「下総国の新四国猿島八十八ヶ所霊場」です。

国立国会図書館には収蔵されていますが、Web公開はされていません。

こういう場合は地元図書館に当たるのが近道なので、猿島図書館に問い合わせしてみると、ありました。ビンゴです。

こうなるともう止まりません(笑)。

猿島阪東の巡拝もそこそこに、猿島図書館に行きついに情報をゲットしました。

---------------------------------

同書によると、この霊場の名は新四国猿島霊場で、猿島大師、猿島八ヶ所とも呼ばれるとの由。

下総国葛飾郡関宿(野)と同国猿島郡(境、古、坂)をエリアとします。

同書には、新四国猿島霊場は宝暦八年(1758年)、栗山村の名主の家に生まれた隆泰比丘による開創とあります。

猿島阪東観音霊場の開創は正德五年(1715年)なので、猿島阪東観音霊場につづいて弘法大師霊場が開かれたことになります。

安政年間(1855-1860年)からすでに衰退していたとみられるこの霊場は、明治の廃仏毀釈でも札所を減らしたといいます。

しかし明治四十年、生子万蔵院大俊を中心に再興され、順路手引などを印施。

手引類は、猿島阪東観音霊場と併せて巡拝できるように構成されていたともいいます。

第9番久昌院の山内に貼出の印施、下が猿島阪東、上が猿島新四国

しかし戦時中に衰退し、復活したのは昭和26年。

春に巡拝され、地域の風物詩となっていたこの大師講も、昭和42年の巡拝を最後に講は解散されたといいます。

この当時の札所数は65と伝わります。

と、同書のおかげでここまで辿れました。

しかし、昭和42年以降、講による巡拝もガイド類の印施もなく、Web情報さえほとんどなく、まさに「幻の弘法大師霊場」といってもいいのではないでしょうか。

同書には貴重な札所リストが載っています。

なんとか、猿島阪東観音霊場との重複札所がわかるかたちでエクセルにまとめてみました。

今回御開帳の猿島阪東観音霊場札所38のうち、じつに31(81.6%)が新四国猿島霊場の札所を兼務され、猿島阪東の巡拝は、新四国猿島霊場をまわることにもなっていることがわかります。

大師堂もよく残っているし、観音さまだけでなく、お大師さまも詣でてみてはいかがでしょうか。

【 BGM 】

■ どうかしてるわ - めありー×yukkedoluce

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

■ ヒカリヘ - miwa

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 小石川の花まつり ~ 天上天下唯我独尊 ~

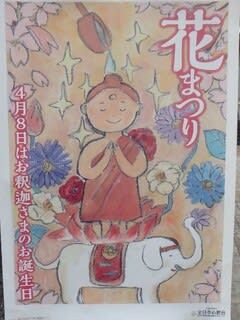

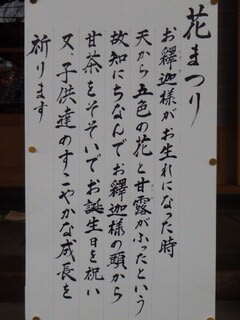

本日4月8日は灌仏会(花まつり)でした。

お釈迦さまのお生まれになった4月8日に、その誕生を祝う行事です。

本堂前に御座された誕生仏に甘茶をかけて供養します。

本日、午後から小石川の寺院をいくつかまわってみました。

いくつかの寺院で誕生仏がお出ましでしたが、人影はまばらでした。

この世知辛い世の中、お釈迦さまの誕生を祝う余裕をもった人々もだんだんと減ってしまったのかもしれません。

それでも今年は予想外の桜の開花遅れ。

桜と誕生仏という貴重な景色が楽しめました。

【写真 上(左)】 伝通院の桜

【写真 下(右)】 月参堂善光寺の桜と六地蔵

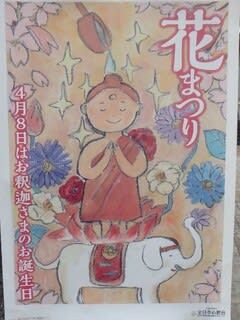

【写真 上(左)】 ポスター

【写真 下(右)】 同

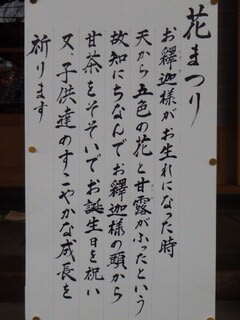

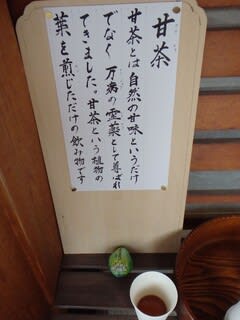

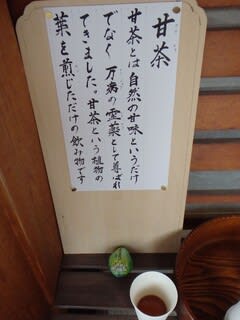

【写真 上(左)】 花まつりの説明(月参堂善光寺)

【写真 下(右)】 甘茶のふるまい(同)

【写真 上(左)】 月参堂善光寺

【写真 下(右)】 月参堂善光寺の誕生仏

【写真 上(左)】 伝通院

【写真 下(右)】 伝通院の誕生仏

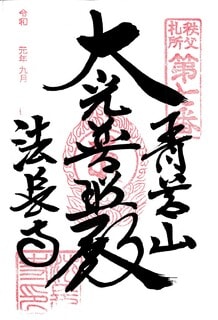

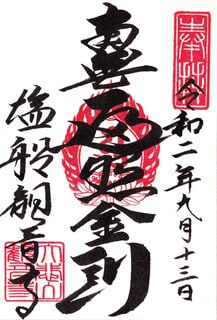

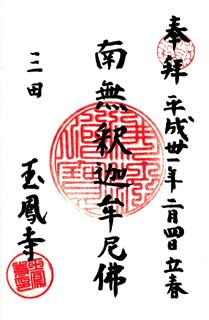

【写真 上(左)】 伝通院の御朱印(御名号)

【写真 下(右)】 伝通院の御朱印(観音霊場)

※御朱印は以前いただいたものです。

葵の御紋の御朱印帳は紙質がいいです。

【写真 上(左)】 真珠院

【写真 下(右)】 真珠院の誕生仏

■ 【ライブ映像】吉澤嘉代子「泣き虫ジュゴン」

お釈迦さまのお生まれになった4月8日に、その誕生を祝う行事です。

本堂前に御座された誕生仏に甘茶をかけて供養します。

本日、午後から小石川の寺院をいくつかまわってみました。

いくつかの寺院で誕生仏がお出ましでしたが、人影はまばらでした。

この世知辛い世の中、お釈迦さまの誕生を祝う余裕をもった人々もだんだんと減ってしまったのかもしれません。

それでも今年は予想外の桜の開花遅れ。

桜と誕生仏という貴重な景色が楽しめました。

【写真 上(左)】 伝通院の桜

【写真 下(右)】 月参堂善光寺の桜と六地蔵

【写真 上(左)】 ポスター

【写真 下(右)】 同

【写真 上(左)】 花まつりの説明(月参堂善光寺)

【写真 下(右)】 甘茶のふるまい(同)

【写真 上(左)】 月参堂善光寺

【写真 下(右)】 月参堂善光寺の誕生仏

【写真 上(左)】 伝通院

【写真 下(右)】 伝通院の誕生仏

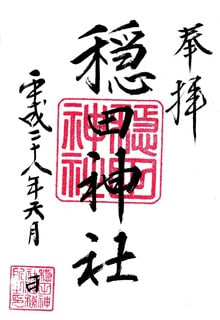

【写真 上(左)】 伝通院の御朱印(御名号)

【写真 下(右)】 伝通院の御朱印(観音霊場)

※御朱印は以前いただいたものです。

葵の御紋の御朱印帳は紙質がいいです。

【写真 上(左)】 真珠院

【写真 下(右)】 真珠院の誕生仏

■ 【ライブ映像】吉澤嘉代子「泣き虫ジュゴン」

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

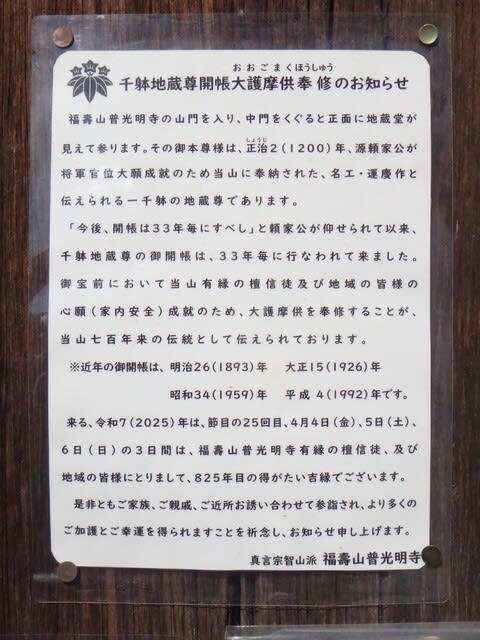

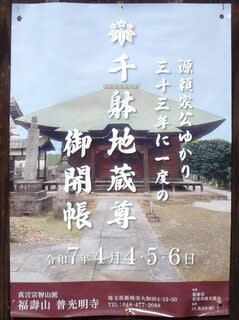

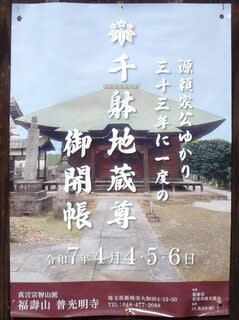

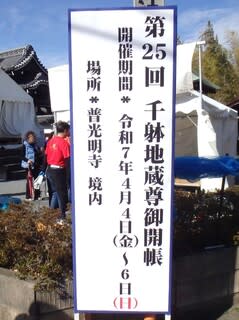

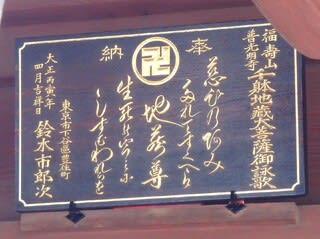

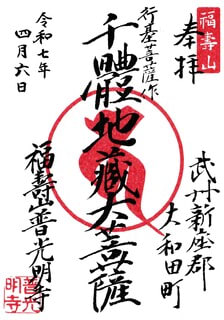

■ 福壽山 普光明寺 千体地蔵尊御開帳(33年に一度)

最終日に参拝してきました。

屋台や囃子連も出てかなりの賑わいでした。

とりあえず写真のみです。

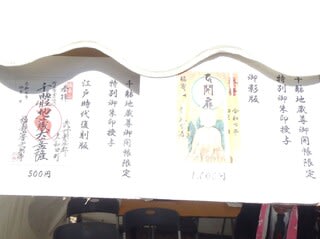

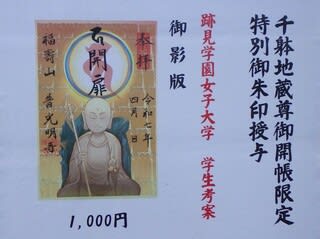

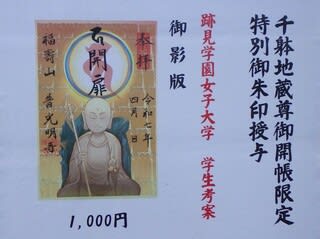

【写真 上(左)】 ポスター

【写真 下(右)】 案内サイン

【写真 上(左)】 屋台

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 大和田囃子保存会

【写真 下(右)】 南永井囃子連

【写真 上(左)】 中門

【写真 下(右)】 幟

【写真 上(左)】 地蔵堂-1

【写真 下(右)】 地蔵堂-2

【写真 上(左)】 堂前-1

【写真 下(右)】 堂前-2

【写真 上(左)】 大護摩供奉修-1

【写真 下(右)】 大護摩供奉修-2

【写真 上(左)】 地蔵堂の御詠歌板と扁額

【写真 下(右)】 御詠歌板

【写真 上(左)】 横から地蔵堂と本堂

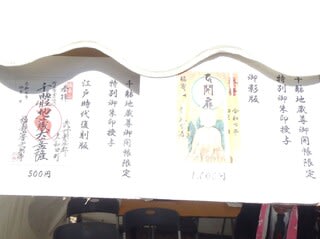

【写真 下(右)】 御開帳お守り

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

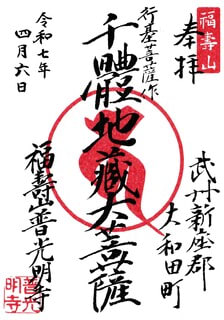

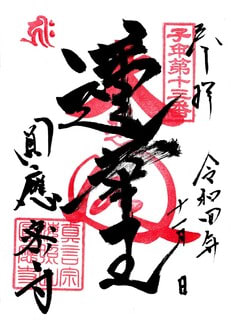

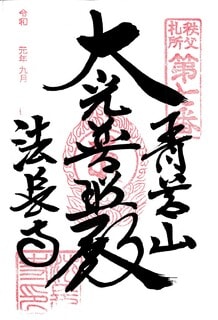

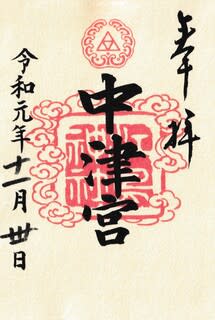

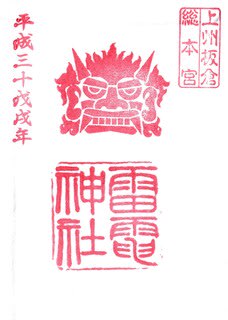

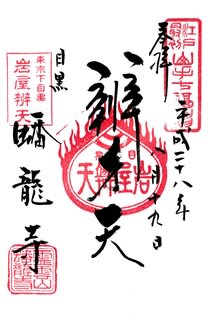

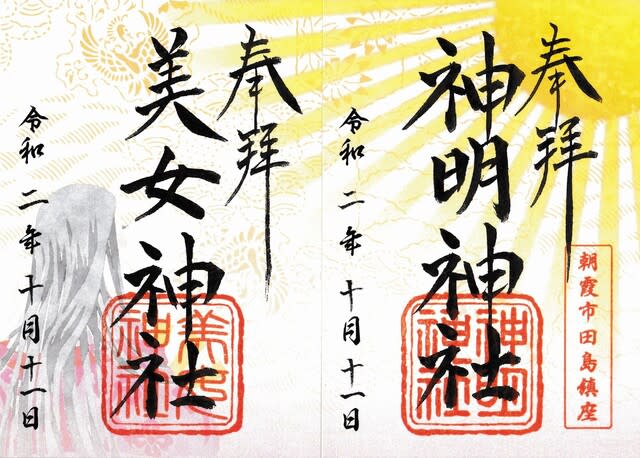

御朱印は書置。2種の授与でした。

これで、和光、朝霞、志木、新座4市でいただける御朱印・御首題はほぼ拝受したかと思います。

近日このようなフォーマットでご紹介したいと思います。

**********

普光明寺が元別当を司っていた、(大和田)氷川神社も参拝しました。

御朱印は以前に宮司様宅で拝受したものです。

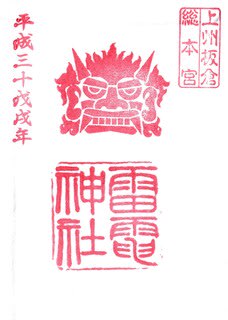

【写真 上(左)】 (大和田)氷川神社

【写真 下(右)】 (大和田)氷川神社の御朱印

---------------------------------

2025-04-05 UP

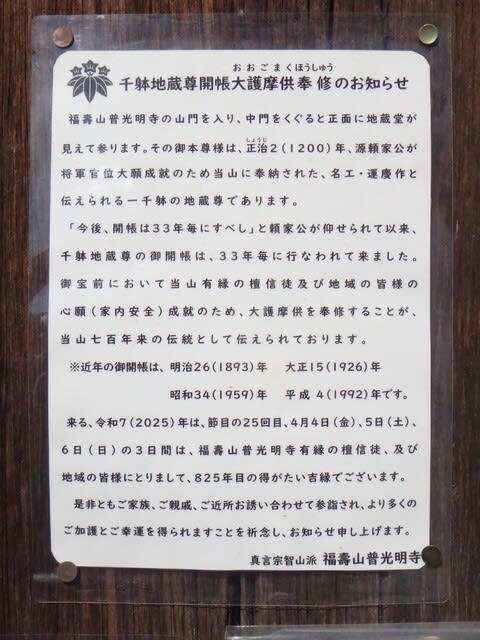

埼玉県新座市の名刹、福壽山 普光明寺の千躰地蔵尊の33年に一度の御開帳が現在催行中です。

日程は4/4、5、6の3日間で明日(4/6(日))が最終日です。

情報→ 新座市Web

こちらは以前参拝したことがありますが、御朱印は不授与とのことで、今回いただける御朱印は33年に一度のものかもしれません。

なお、御開帳時は駐車場はなく、公共交通機関の利用となります。

■ 福壽山普光明寺 千体地蔵尊御開帳 境内の賑わい

屋台や囃子連も出てかなりの賑わいでした。

とりあえず写真のみです。

【写真 上(左)】 ポスター

【写真 下(右)】 案内サイン

【写真 上(左)】 屋台

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 大和田囃子保存会

【写真 下(右)】 南永井囃子連

【写真 上(左)】 中門

【写真 下(右)】 幟

【写真 上(左)】 地蔵堂-1

【写真 下(右)】 地蔵堂-2

【写真 上(左)】 堂前-1

【写真 下(右)】 堂前-2

【写真 上(左)】 大護摩供奉修-1

【写真 下(右)】 大護摩供奉修-2

【写真 上(左)】 地蔵堂の御詠歌板と扁額

【写真 下(右)】 御詠歌板

【写真 上(左)】 横から地蔵堂と本堂

【写真 下(右)】 御開帳お守り

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は書置。2種の授与でした。

これで、和光、朝霞、志木、新座4市でいただける御朱印・御首題はほぼ拝受したかと思います。

近日このようなフォーマットでご紹介したいと思います。

**********

普光明寺が元別当を司っていた、(大和田)氷川神社も参拝しました。

御朱印は以前に宮司様宅で拝受したものです。

【写真 上(左)】 (大和田)氷川神社

【写真 下(右)】 (大和田)氷川神社の御朱印

---------------------------------

2025-04-05 UP

埼玉県新座市の名刹、福壽山 普光明寺の千躰地蔵尊の33年に一度の御開帳が現在催行中です。

日程は4/4、5、6の3日間で明日(4/6(日))が最終日です。

情報→ 新座市Web

こちらは以前参拝したことがありますが、御朱印は不授与とのことで、今回いただける御朱印は33年に一度のものかもしれません。

なお、御開帳時は駐車場はなく、公共交通機関の利用となります。

■ 福壽山普光明寺 千体地蔵尊御開帳 境内の賑わい

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

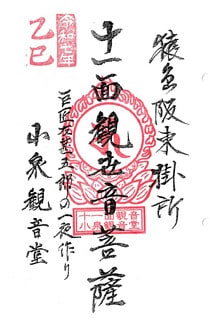

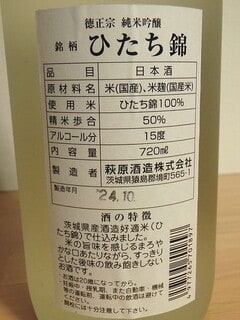

■ 猿島阪東観音霊場御開帳 ~ 12年に一度の御朱印 ~

御開帳もいよいよ後半に入りました。

ところで、公式Web記載の札所以外に、関連札所で2箇寺御開帳および御朱印授与されているところがありますので情報UPします。

1.小泉観音堂

こちらは掛所で、前回御開帳&御朱印授与されていました。

結願後の17時すぎに参拝してみると、なんと回向柱が建っていました。

堂内には書置御朱印らしきものも見えました。

坂東市に問合せしてもよくわからず、後日もう一度出向いて確認しました。

今回御開帳&御朱印授与されています。

霊場会?には加わらず、単独での御開帳とのこと。

御開帳日時は猿島阪東観音霊場と同様で、平日も御開帳されています。

観音堂裏手には霊験あらたかな「雨降り阿弥陀さま」も御座されます。

御朱印代は300円。書置(孔つき規定用紙?)のみの授与となっています。

地番不明ですが、「坂東市 小泉観音堂」でググると出てくる地図で経路案内をかけると、案内してくれます。

周囲には赤い幟が立ち並んでいるので、すぐにわかります。

地図は ↓ こちら

【写真 上(左)】 小泉観音堂-1

【写真 下(右)】 小泉観音堂-2

【写真 上(左)】 小泉観音堂-3

【写真 下(右)】 小泉観音堂の御朱印

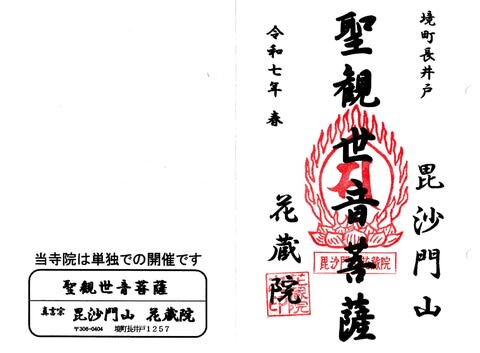

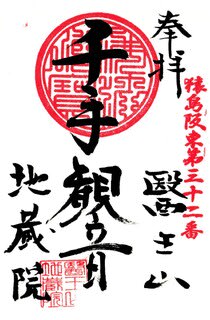

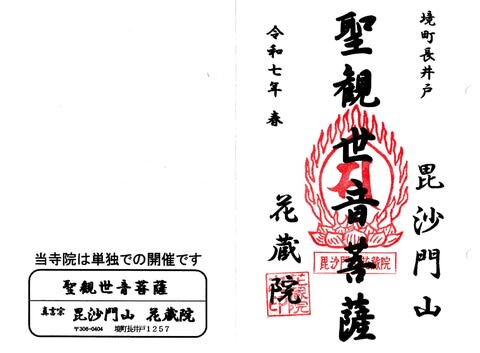

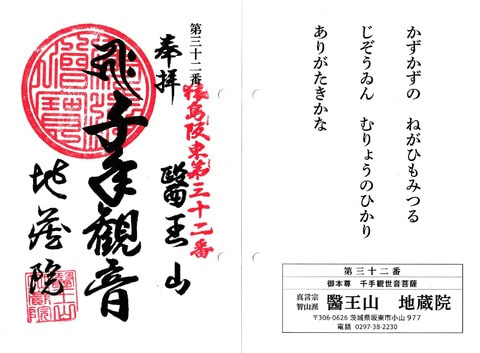

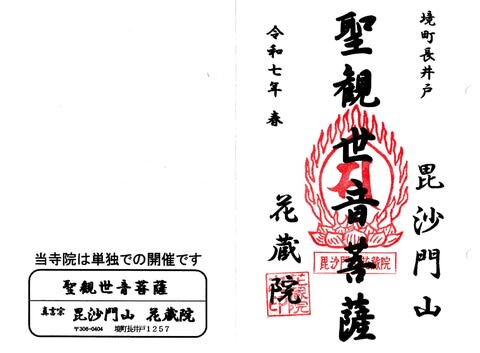

2.毘沙門山 花蔵院

この記事でご紹介した「下総国の新四国猿島八十八ヶ所霊場」の札所一覧に「観音新掛所」とあったので参拝してみました。

こちらは前回の御開帳情報がみつからなかったので期待していませんでしたが、寺院に近づくと、なんと赤い幟が立ち並んでいました。

なんとびっくり御開帳です。

こちらも霊場会?には加わらず、単独での御開帳とのこと。

御開帳日時は猿島阪東観音霊場と異なり、4/13(日)の16時までです。

御朱印代は300円。書置(孔つき規定用紙?)のみの授与となっています。

こちらは新四国猿島八十八ヶ所霊場第63番札所で、本堂前の立派な大師堂のなかに、端正なお大師様が御座されていました。

【写真 上(左)】 花蔵院-1

【写真 下(右)】 花蔵院-2

【写真 上(左)】 花蔵院-3

【写真 下(右)】 花蔵院-4

花蔵院の御朱印

したがって、今回の御開帳&御朱印コンプリートは、40箇寺となります。

■ 朧月夜 - 中島美嘉

■ 桜 - 中村舞子

---------------------------------

2025-03-31 UP

3/30に一応結願しました。

したのですが、個人的に調べをつけたい事柄があるのと、萬蔵院寺宝展をやっているので、あと1~2回は出撃すると思います。

ご対応いただいたみなさまいずれも親切で、ほのぼのとした御開帳が味わえました。

まだ半月強ありますので、興味ある方はぜひぜひどうぞ。

---------------------------------

2025-03-29 UP

拝受した御朱印をUPします。

広域にはあまり知られていない霊場なので、巡る人も少ないのでは?と思いきや、かなり多くの方がまわられています。

なかには、年季の入った御詠歌を唱える団体も・・・。

さすがに300年からの歴史をもつ霊場です。

ある札所でお伺いしたところ、平日でも100名ほど、週末は300~400名ほどの巡拝があるとか。

たしかに平日でも他の巡拝者をかならずみるので、1時間に10名以上はいると思います。

後半にかけて、さらに巡拝者が増えていくかもしれません。

---------------------------------

2025-03-19 UP

昨日3/18、観世音菩薩のご縁日だったので仕事をうっちゃって出撃、発願してきました。

今回、専用納経帳を頒布しています。(2,000円)

揮毫(印刷)に朱印を捺印いただくタイプです。

専用納経帳の場合、札所対応は印判捺のみになるので、お納めは1ヶ所300円となります。

汎用御朱印帳の場合、書入札所は500円、書置授与はおおむね300円のようです。

なお、今回、旧9番久昌院様では前回御開帳(平成25年)の専用納経帳も安価で頒布されていたので思わず購入しました。

前回専用納経帳は今回よりやや大ぶりで、揮毫(印刷)は今回と同じものが多いですが、ことなる札所もあります。

左が今回、右が前回

巡拝の手引き

巡拝の手引きは100円で頒布されています。

とりあえず、第1番からおおむね順打ちで第10番まで巡拝しました。

せっかくなので、今回御開帳されていない札所もまわってみました。

今回御開帳の札所はおおむね駐車場をおもちのようです。

御本尊は観世音菩薩以外の例が多いですが、御本尊御朱印についてのご対応は札所によりまちまちのようです。

回向柱については、建立されていない札所もありますが、小規模な堂宇でもしっかり建立されている例が目立ちます。

年度をまたぐこのご多忙な時期に、檀家さん、在家の方々など札所にきっちり詰められてのご対応やお接待はありがたく、頭が下がります。

小ぶりの観音堂でも、御開帳の趣をまとわれて、いずれも華やかな装いです。

桜や菜の花の名所が随所にあるようで、これからが盛りです。

一昨日の御開帳初日は強風ながらかなり賑わったそうで、昨日も平日ながらそれなりに巡拝者がいました。

週末はかなりの人出がありそうです。

やはり貴重な感じの観音霊場御開帳。

この機会にまわられてみてはいかがでしょうか?

---------------------------------

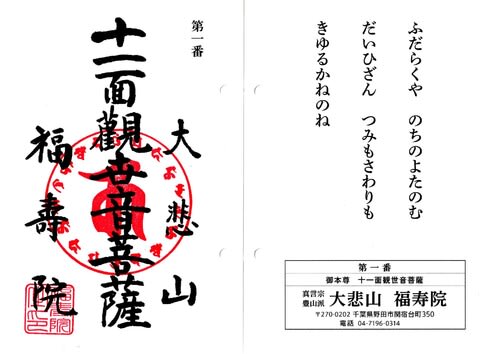

第1番から、順次写真や御朱印を掲載していきます。

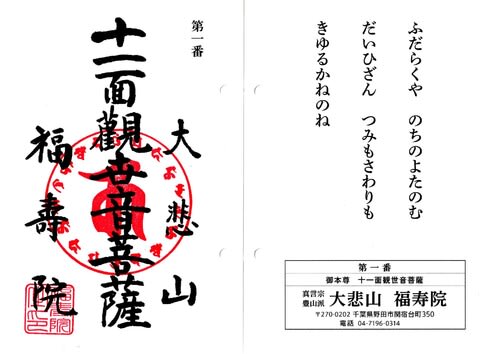

第1番

大悲山 福寿院

千葉県野田市関宿台町350

真言宗豊山派

御本尊:不動三尊?

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第1番_観音堂

【写真 下(右)】 同_札所板

【写真 上(左)】 第1番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(印判)

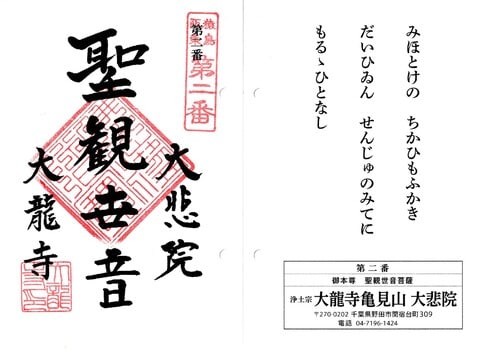

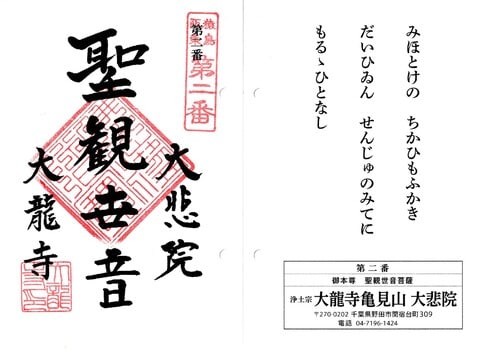

第2番

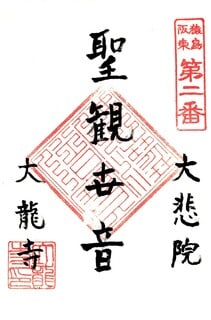

亀見山 大龍寺 大悲院

千葉県野田市関宿台町309

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩(浄土七観音)

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第2番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

掛所新2番(今回御開帳なし?)

納谷観音堂

千葉県野田市関宿台町

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

納谷観音堂

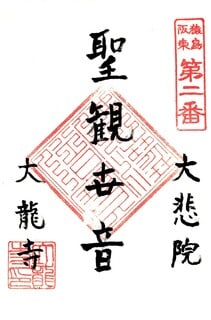

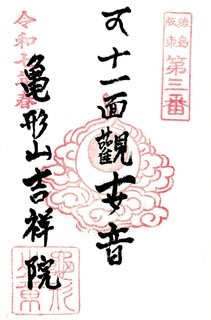

第3番

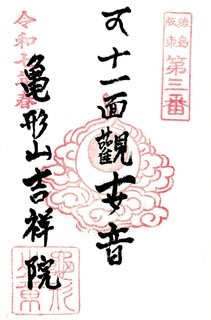

亀形山 延命寺 吉祥院

真言宗豊山派

境町新吉町974

御本尊:不動明王

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第3番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第4番

三宝山 観音寺 香取院

境町塚崎2887-4

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第4番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

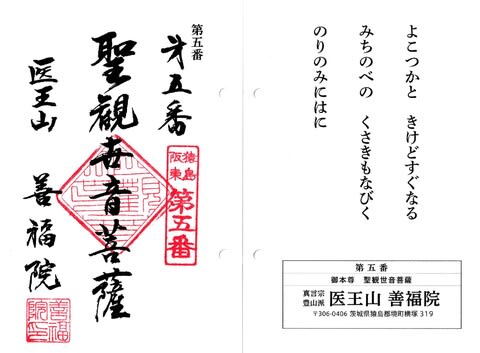

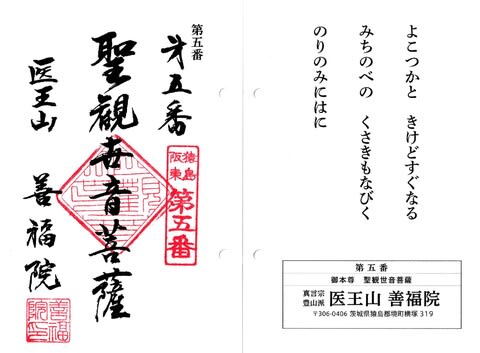

第5番

医王山 善福院

境町横塚319

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第5番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(印判)

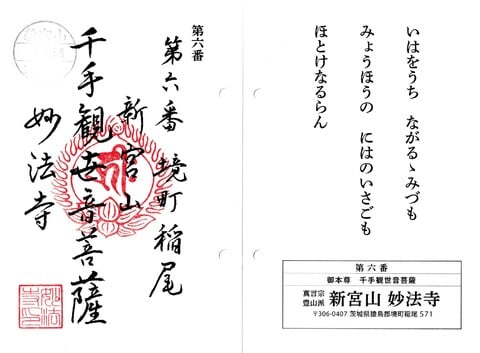

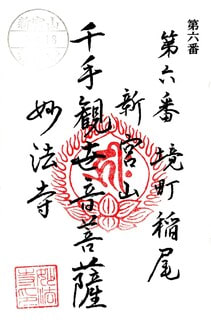

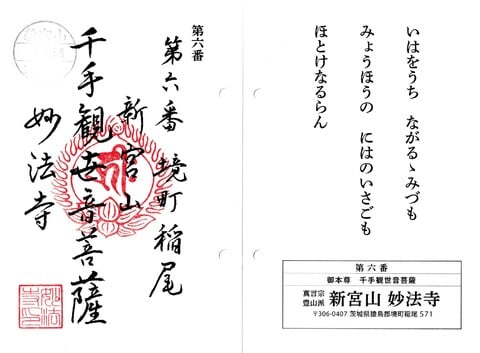

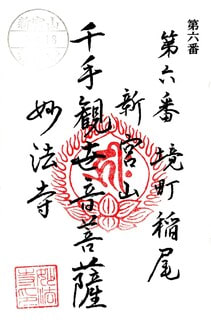

第6番

新富山 妙法寺

境町稲尾569-24

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

【写真 上(左)】 第6番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

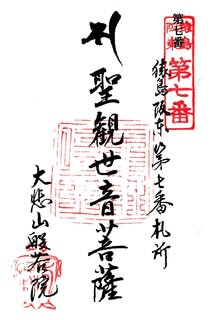

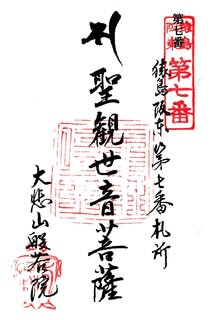

第7番

大悲山 般若院

境町志鳥1041

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第7番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

番外(今回御開帳なし?)

関観音堂

境町猿山

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

関観音堂

第8番

青谷山 地蔵院 東漸寺(仲山観音堂)

古河市仁連557

真言宗豊山派

御本尊:大日如来(東漸寺)

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 8番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

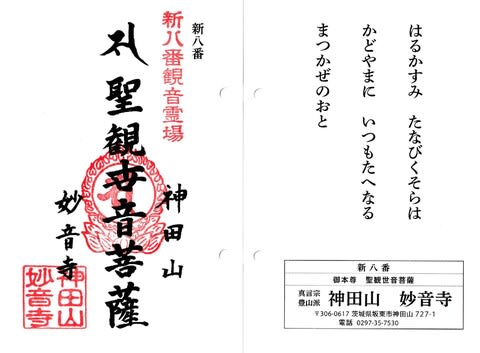

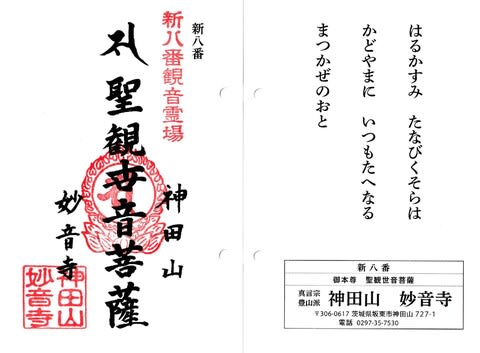

新8番

神田山 正覚院 妙音寺

坂東市神田山727-1

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第8番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

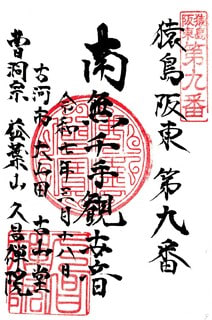

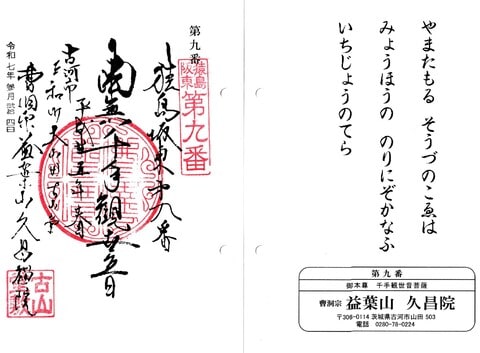

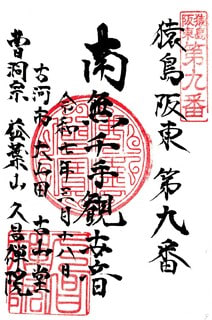

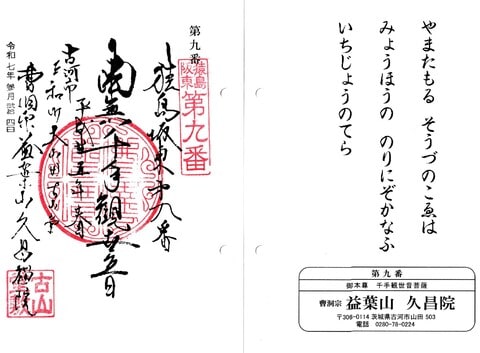

第9番

益葉山 久昌院

古河市山田503

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼仏

札所本尊:千手観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第9番_観音堂

【写真 下(右)】 同_札所板

【写真 上(左)】 第9番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

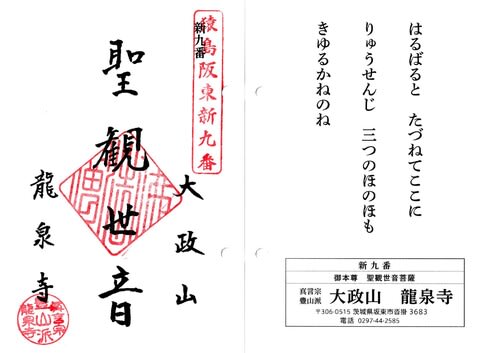

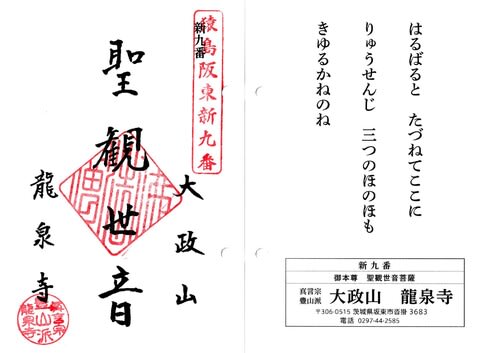

新9番

大政山 無量寿院 龍泉寺

坂東市沓掛3683

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 新9番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

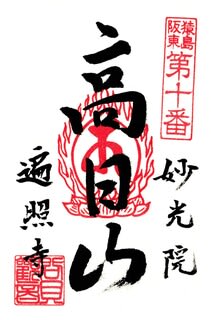

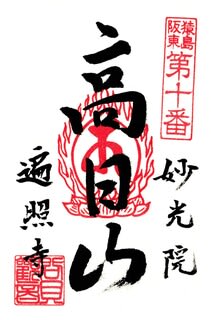

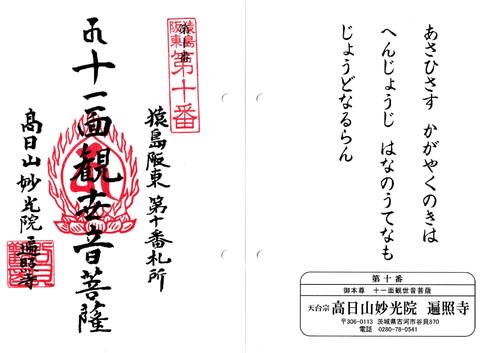

第10番

高日山 妙光院 遍照寺

古河市谷貝870

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第10番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

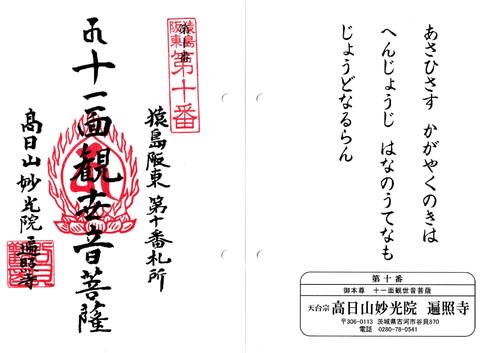

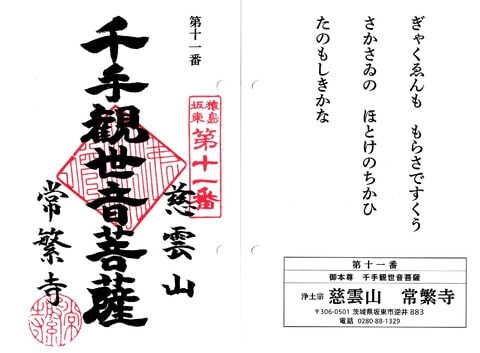

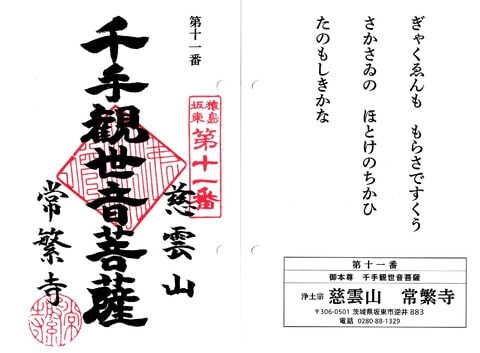

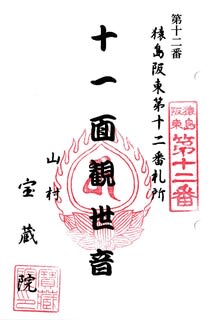

第11番

慈雲山 千手院 常繁寺

坂東市逆井883

浄土宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所本尊:千手観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第11番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

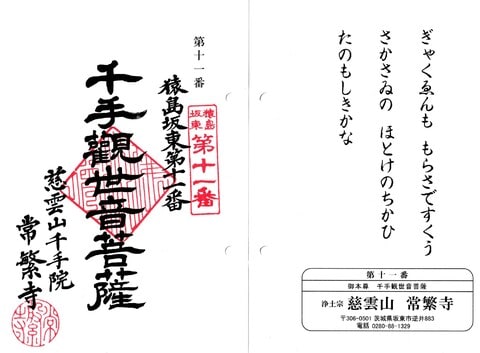

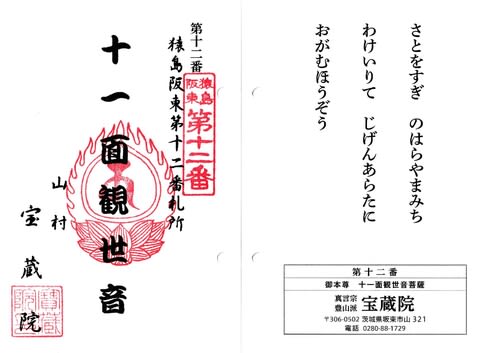

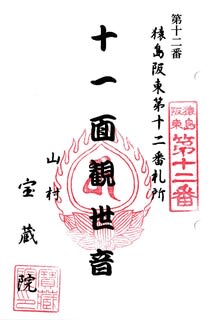

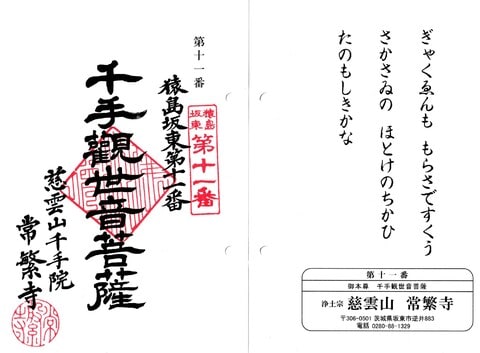

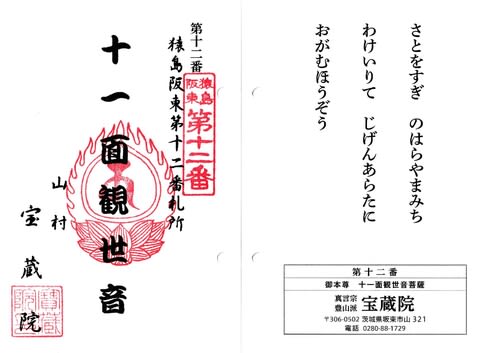

第12番

宝蔵院(山村宝蔵院)

坂東市山321

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第12番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

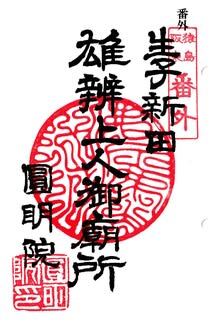

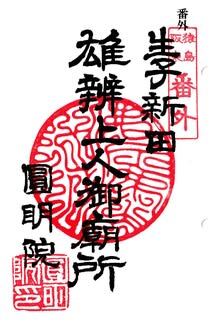

番外

圓明院(霊場開祖雄弁上人御廟所)

坂東市生子新田152

真言宗豊山派

御本尊:

札所本尊:霊場開祖雄弁上人御廟所

【写真 上(左)】 圓明院_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第13番

瑠璃光山 福乗院

坂東市菅谷699-2

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第13番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

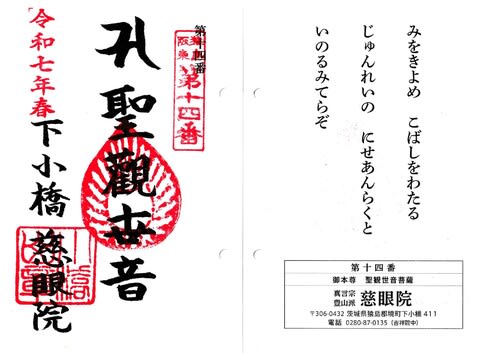

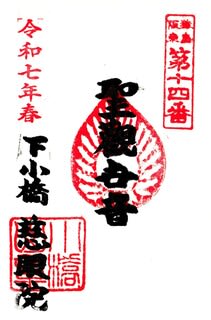

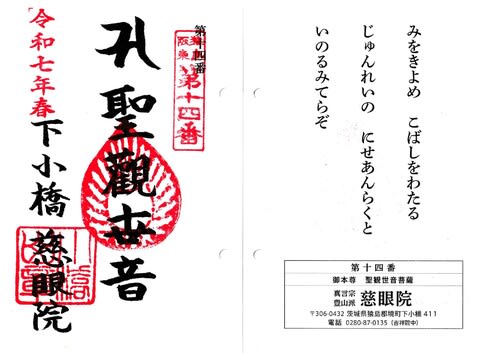

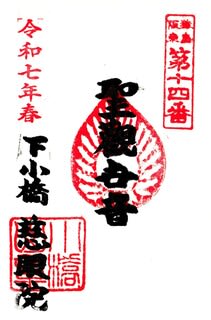

第14番

慈眼院

境町下小橋411-1

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第14番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(印判)

第15番

教王山 神護寺 大照院

境町伏木2153

真言宗豊山派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第15番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

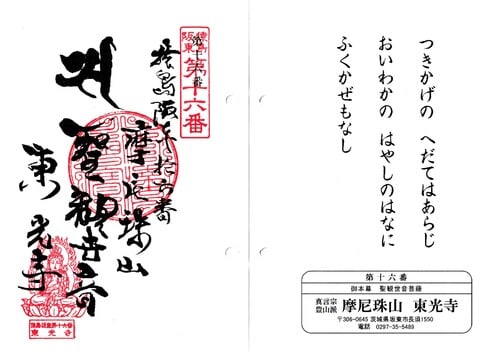

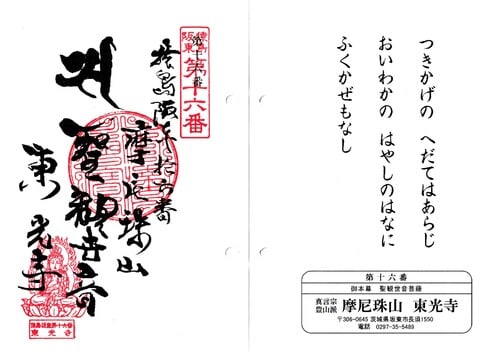

第16番-1

摩尼珠山 聖宝院 東光寺

坂東市長須1550

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第16番-1_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

第16番-2

摩尼珠山 聖宝院 金剛院

境町若林1916-1

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第16番-2_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

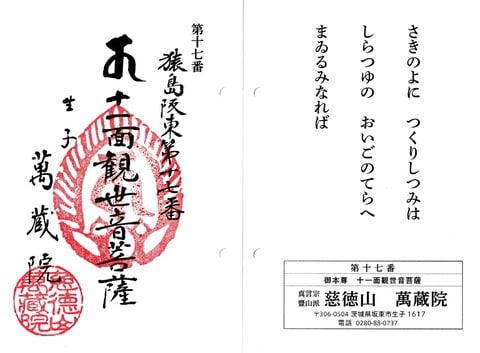

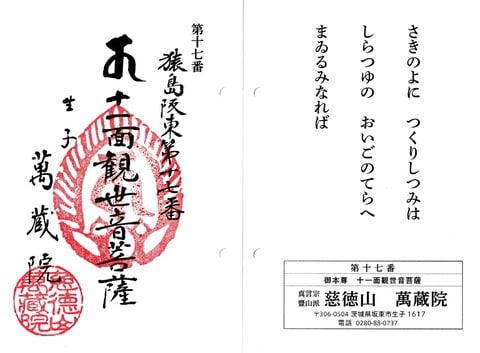

第17番

慈徳山 神護護国聖宝寺 萬蔵院

坂東市生子1617

真言宗豊山派

御本尊:胎蔵界大日如来

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第17番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第18番

延寿山 医王寺 伝授院

坂東市仮宿110-2

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第18番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

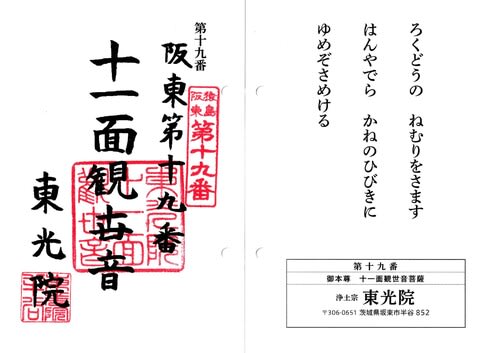

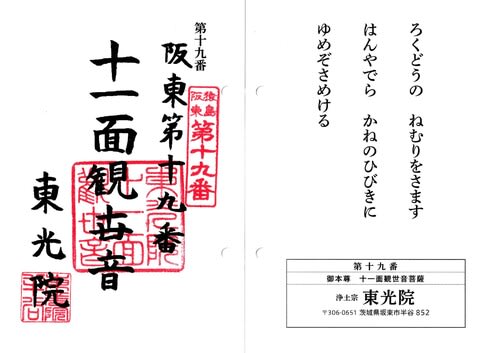

第19番

東光院

坂東市半谷

浄土宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第19番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

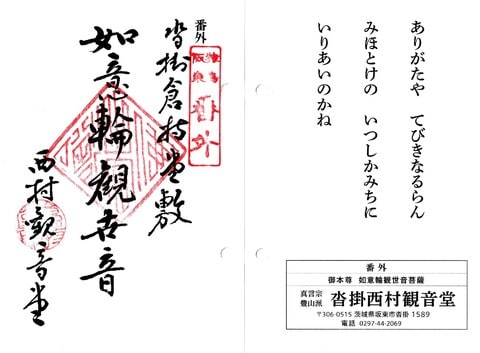

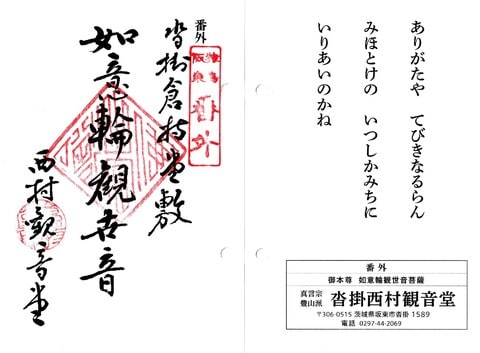

番外

西村観音堂

坂東市沓掛1589

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩

【写真 上(左)】 西村観音堂_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第20番

福寿院

坂東市沓掛

真言宗豊山派

御本尊:不動三尊?

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第20番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

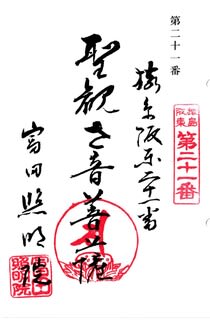

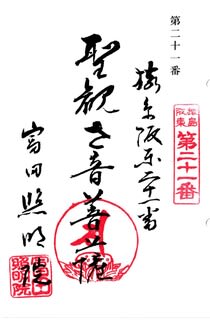

第21番

延命山 照明院

坂東市冨田

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 第21番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

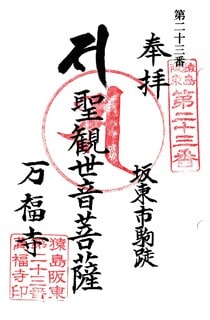

第22番

持宝山 善通寺 正光院

坂東市弓田1704-3

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第22番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

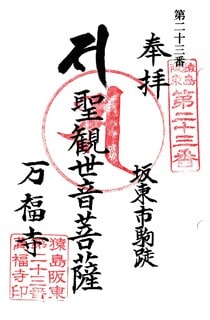

第23番

万福寺

坂東市駒跿(こまはね)

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 第23番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

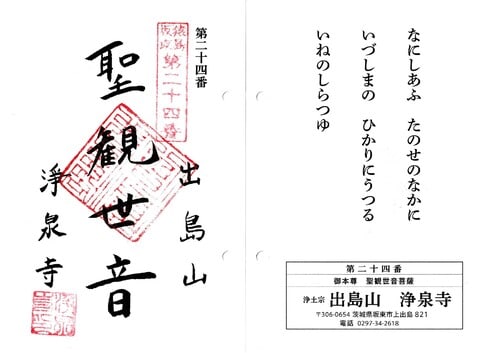

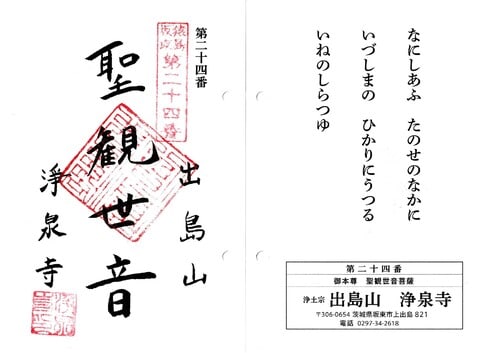

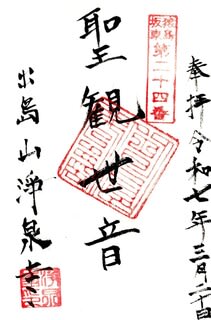

第24番

出島山 薬王院 浄泉寺

坂東市上出島821

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

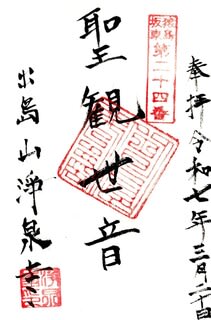

【写真 上(左)】 第24番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

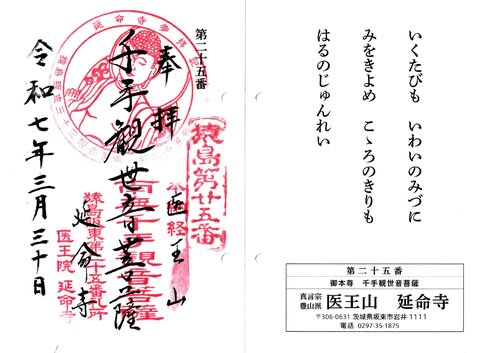

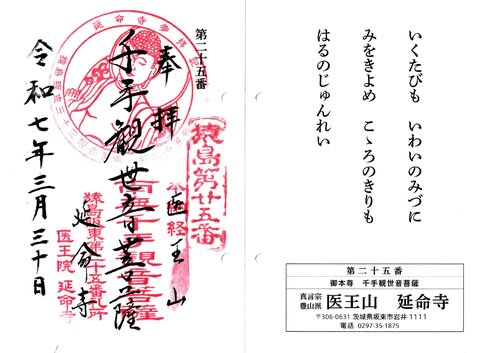

第25番

医王山 金剛院 延命寺

坂東市岩井1111

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:千手観世音菩薩

※薬師如来の御朱印授与あり

【写真 上(左)】 第25番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

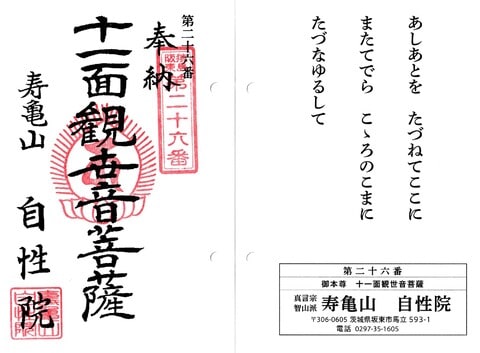

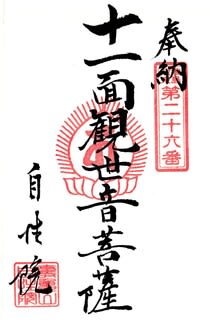

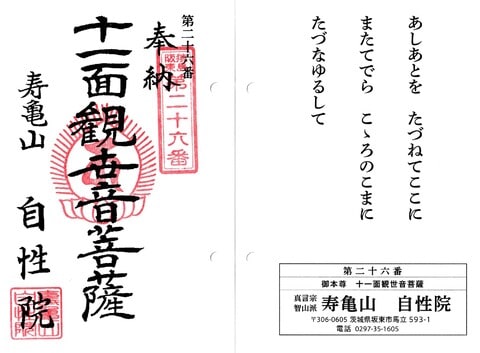

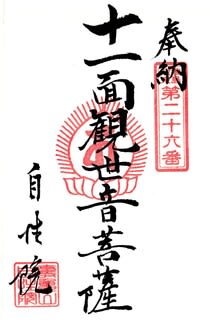

第26番

寿亀山 金剛寺 自性院

坂東市馬立593-1

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第26番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第27番

辺田山 地蔵院 歓喜寺

坂東市辺田978

真言宗豊山派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第27番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

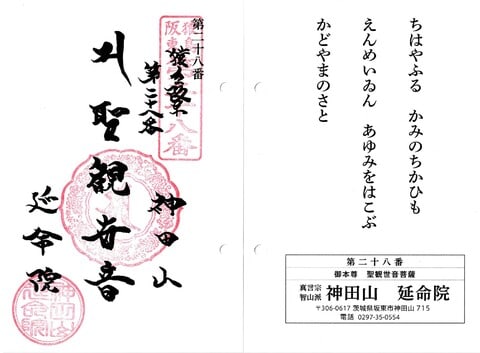

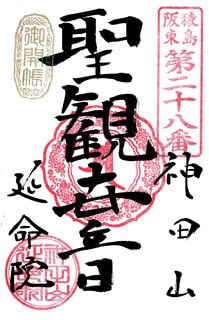

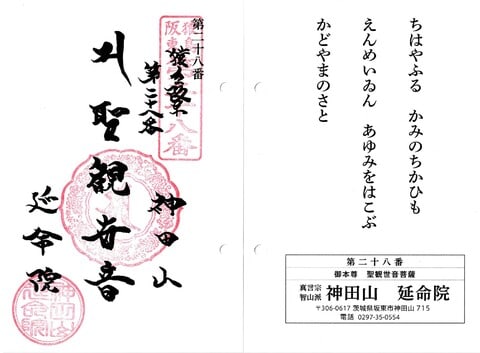

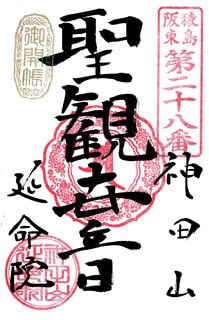

第28番

神田山 如意輪寺 延命院

坂東市神田山715

真言宗智山派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第28番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

掛所(今回御開帳なし?)

八幡山 無量院 宝蔵寺

真言宗智山派

坂東市中里

御本尊:

札所本尊:聖観世音菩薩

宝蔵寺

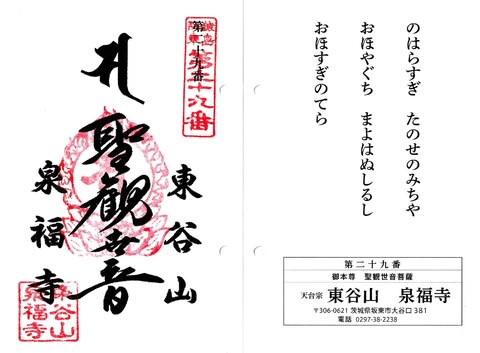

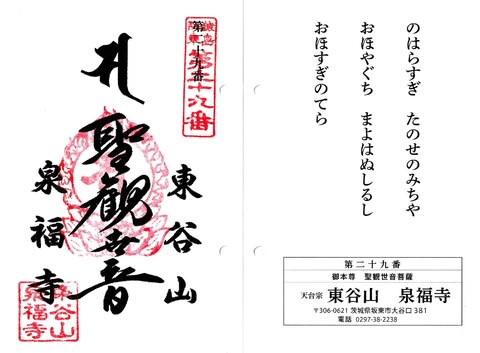

第29番

東谷山 補陀落院 泉福寺

坂東市大谷口381

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第29番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

掛所

小泉観音堂

天台宗

坂東市小泉

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

小泉観音堂の御朱印

第30番

密厳山 観音院 大安寺

坂東市矢作1856

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第30番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

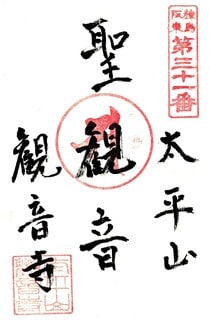

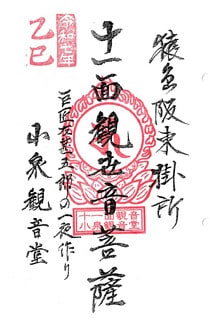

第31番

太平山 浄国院 観音寺

坂東市莚打418

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第31番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

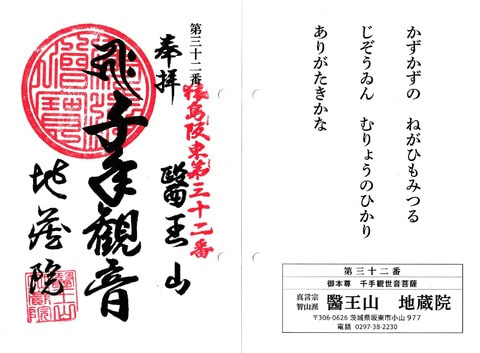

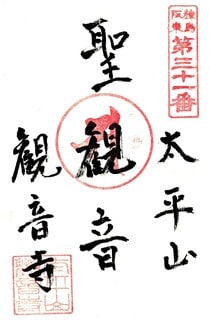

第32番

醫王山 佐々木寺 地蔵院

坂東市小山977

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:千手観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

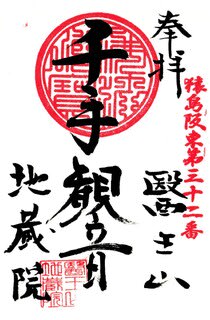

【写真 上(左)】 第32番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

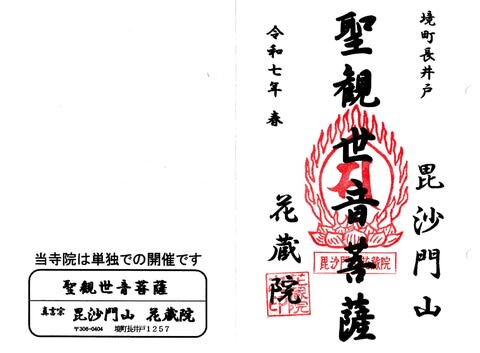

新掛所?

毘沙門山 花蔵院

真言宗豊山派

境町長井戸1875

御本尊:毘沙門天

札所本尊:聖観世音菩薩

花蔵院の御朱印

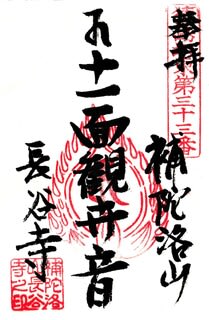

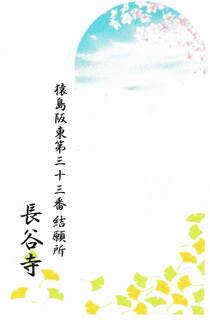

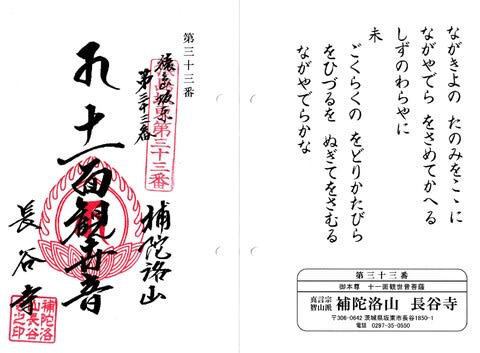

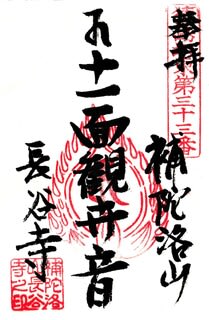

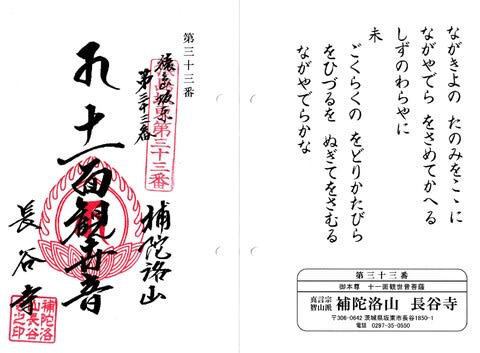

第33番

補陀落山 極楽院 長谷寺

坂東市長谷1850-1

真言宗智山派

御本尊:

札所本尊:十一面観世音菩薩

第33番_専用納経帳

第33番_汎用御朱印帳(揮毫)

第33番_専用納経帳(前回)

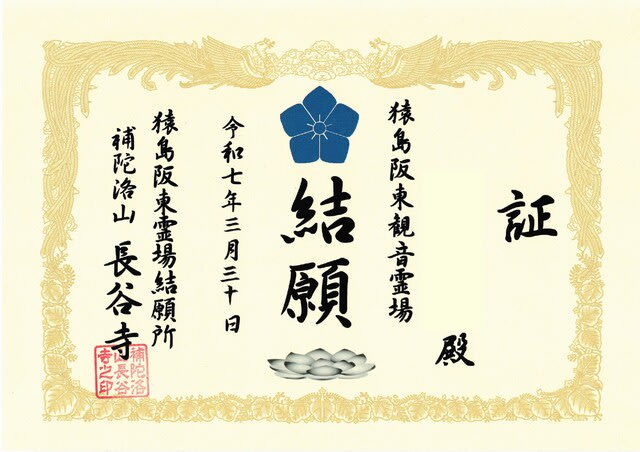

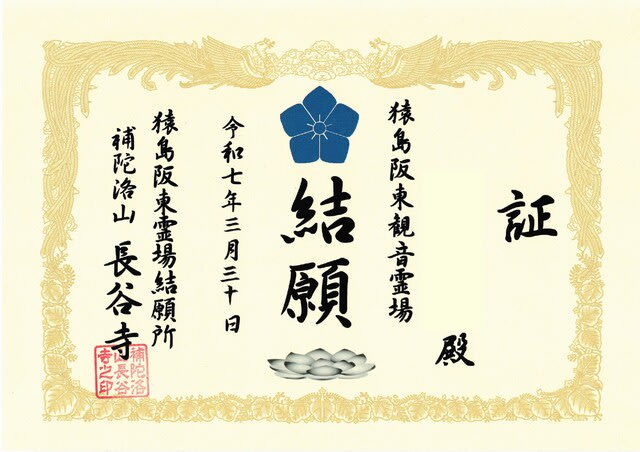

結願証

結願証は1,500円。連名でいただけました。

---------------------------------

2025-03-15 UP

いよいよ3/17(月)から猿島阪東観音霊場の御開帳です。

考えてみると、300年も続いているイベントは、神社の祭礼をのぞくとかなり貴重です。

しかも12年に一度。

これから気候もよくなるし、桜の季節とも重なります。

また、折よく渋滞気味だった圏央道幸手IC~五霞IC間が昨日3月14日から4車線化され、アクセスがよくなっています。

興味のある方は、一度体験されてみてはいかがでしょう。

---------------------------------

2025-02-12 UP

今年(令和7年)3月17日から4月17日までの1ヶ月間、12年に1度の猿島阪東観音霊場の御開帳が行われます。

猿島阪東観音霊場とは、千葉県野田市関宿の福寿院を初番発願所とし、茨城県境町、古河市(旧三和町エリア)、坂東市の2県4市町をまわって、茨城県坂東市の長谷寺で結願となる観世音菩薩霊場です。

開創は享保十年(1725年)、第17番札所萬蔵院第52世住職・雄弁上人(おうべんしょうにん、1658-1729年)によると伝わり、今回は開創300年の記念開帳となります。

観音霊場としてはめずらしい巳年の御開帳で中開帳はなく、12年に一度、直近の御開帳平成25年(2013年)年3~4月以来12年ぶりの御開帳となります。

今回は300年の記念開帳ということもあってか、立派な公式Webが開設され、2県4市町の観光協会が協力しています。

御開帳日時:令和7年3月17日(月)~4月17日(木)の1ヶ月間

納経対応時間:午前8時30分~午後5時

納経料(墨書と御朱印):500円/1札所(朱印のみ(重印)は300円)

専用納経帳:あり(2,000円、各札所で頒布)

全札所は42(第1番~第33番、第8番・第9番・第16番重複、掛所×3、番外×3)ですが、今回は掛所×3、番外×1の4札所が非開帳の模様で、御開帳札所は計38となります。

→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様)

→ 札所分布図

通年御朱印授与されている札所もありますが、多くの札所は無住の堂宇のため御開帳時以外は御朱印の拝受は困難で、「12年に一度の御朱印」が多くあります。

これは、メジャー霊場との兼務札所が第26番自性院(関東八十八箇所霊場第40番)くらいしか見当たらないことからも裏付けられます。

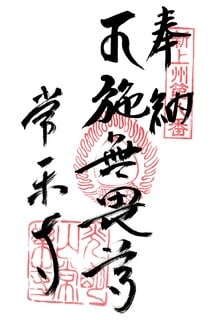

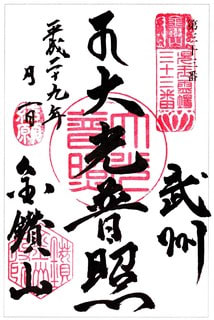

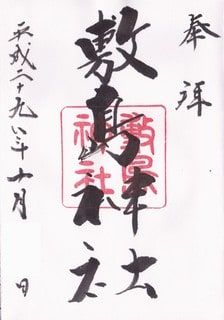

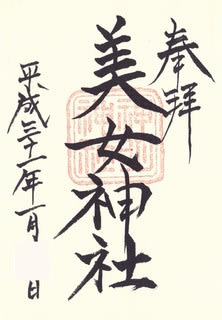

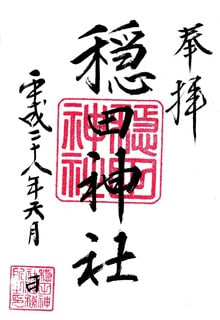

【写真 上(左)】 2番大悲院の札所御朱印

【写真 下(右)】 26番自性院の札所御朱印

著名な観光地が少なく、比較的地味なエリアですが圏央道「境古河IC」や「坂東IC」(PDF)に近く交通は便利です。

札所のうちには平将門公、坂上田村麻呂ゆかりの寺院もあり、歴史的にも意味ぶかいエリアです。

御開帳期間は1ヶ月と比較的長く、気合いを入れれば結願はさほど困難ではないと思います。

興味のある方は、この貴重な機会に巡拝されてみてはいかがでしょうか。

※ 関連霊場「新四国猿島霊場」の記事は→ こちら。

**********

真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。

わが国では、中世の昔から僧侶のみならず在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。

祈願文

至心発願(ししんほつがん)

天長地久(てんちょうちきゅう)

即身成仏(そくしんじょうぶつ)

密厳国土(みつごんこくど)

風雨順時(ふううじゅんじ)

五穀豊饒(ごこくぶにょう)

万邦協和(ばんぽきょうわ)

諸人快楽(しょにんけらく)

乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)

平等利益(びょうどうりやく)

(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用

----------

真心を持って祈ります。

宇宙が永遠に存在し

すべての人がこの身このままで仏様になり

この世が仏様の世界となり

天地宇宙が順調に進み

農作物が豊かに実り

この世が平和で

人々が幸せであって

世界であまねく

仏様の恵みが平等でありますように

----------

こういう時代だからこそ、世の中の安寧と人々の幸せを願っての寺社巡りは意義あることなのかもしれません。

---------------------------------

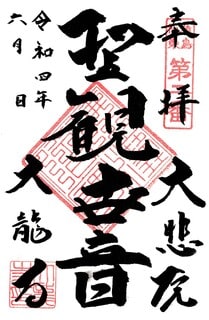

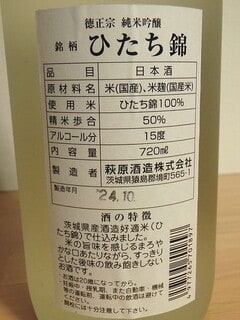

ちょうど茨城県境町の地酒「徳正宗」を飲んでいました。

蔵元は「萩原酒造」、銘柄は「徳正宗 純米吟醸」。

茨城県オリジナルの酒米「ひたち錦」100%使用で、精米歩合は50%です。

安政二年(1855年)創業の老舗で、この銘柄はゴク味が効いて飲み飽きしないなかなかの飲み口です。

利根川下流域の地酒でこの仕上がりはある意味おどろきです。

飲酒運転は当然厳禁ですが、酒好きの方はお土産にどうぞ。

【関連記事】

→ 日本酒-1

この江戸時代創業の老舗でも創業170年。

開創300年の猿島阪東観音霊場の歴史を実感します。

桜曲特集です。

■ ひらひら ひらら - ClariS

■ はるのはるか - mimui(歌ってみた)

■ さよならメモリーズ - Covered by Hanon×Kotoha

→ ■ 桜曲40曲!

ところで、公式Web記載の札所以外に、関連札所で2箇寺御開帳および御朱印授与されているところがありますので情報UPします。

1.小泉観音堂

こちらは掛所で、前回御開帳&御朱印授与されていました。

結願後の17時すぎに参拝してみると、なんと回向柱が建っていました。

堂内には書置御朱印らしきものも見えました。

坂東市に問合せしてもよくわからず、後日もう一度出向いて確認しました。

今回御開帳&御朱印授与されています。

霊場会?には加わらず、単独での御開帳とのこと。

御開帳日時は猿島阪東観音霊場と同様で、平日も御開帳されています。

観音堂裏手には霊験あらたかな「雨降り阿弥陀さま」も御座されます。

御朱印代は300円。書置(孔つき規定用紙?)のみの授与となっています。

地番不明ですが、「坂東市 小泉観音堂」でググると出てくる地図で経路案内をかけると、案内してくれます。

周囲には赤い幟が立ち並んでいるので、すぐにわかります。

地図は ↓ こちら

【写真 上(左)】 小泉観音堂-1

【写真 下(右)】 小泉観音堂-2

【写真 上(左)】 小泉観音堂-3

【写真 下(右)】 小泉観音堂の御朱印

2.毘沙門山 花蔵院

この記事でご紹介した「下総国の新四国猿島八十八ヶ所霊場」の札所一覧に「観音新掛所」とあったので参拝してみました。

こちらは前回の御開帳情報がみつからなかったので期待していませんでしたが、寺院に近づくと、なんと赤い幟が立ち並んでいました。

なんとびっくり御開帳です。

こちらも霊場会?には加わらず、単独での御開帳とのこと。

御開帳日時は猿島阪東観音霊場と異なり、4/13(日)の16時までです。

御朱印代は300円。書置(孔つき規定用紙?)のみの授与となっています。

こちらは新四国猿島八十八ヶ所霊場第63番札所で、本堂前の立派な大師堂のなかに、端正なお大師様が御座されていました。

【写真 上(左)】 花蔵院-1

【写真 下(右)】 花蔵院-2

【写真 上(左)】 花蔵院-3

【写真 下(右)】 花蔵院-4

花蔵院の御朱印

したがって、今回の御開帳&御朱印コンプリートは、40箇寺となります。

■ 朧月夜 - 中島美嘉

■ 桜 - 中村舞子

---------------------------------

2025-03-31 UP

3/30に一応結願しました。

したのですが、個人的に調べをつけたい事柄があるのと、萬蔵院寺宝展をやっているので、あと1~2回は出撃すると思います。

ご対応いただいたみなさまいずれも親切で、ほのぼのとした御開帳が味わえました。

まだ半月強ありますので、興味ある方はぜひぜひどうぞ。

---------------------------------

2025-03-29 UP

拝受した御朱印をUPします。

広域にはあまり知られていない霊場なので、巡る人も少ないのでは?と思いきや、かなり多くの方がまわられています。

なかには、年季の入った御詠歌を唱える団体も・・・。

さすがに300年からの歴史をもつ霊場です。

ある札所でお伺いしたところ、平日でも100名ほど、週末は300~400名ほどの巡拝があるとか。

たしかに平日でも他の巡拝者をかならずみるので、1時間に10名以上はいると思います。

後半にかけて、さらに巡拝者が増えていくかもしれません。

---------------------------------

2025-03-19 UP

昨日3/18、観世音菩薩のご縁日だったので仕事をうっちゃって出撃、発願してきました。

今回、専用納経帳を頒布しています。(2,000円)

揮毫(印刷)に朱印を捺印いただくタイプです。

専用納経帳の場合、札所対応は印判捺のみになるので、お納めは1ヶ所300円となります。

汎用御朱印帳の場合、書入札所は500円、書置授与はおおむね300円のようです。

なお、今回、旧9番久昌院様では前回御開帳(平成25年)の専用納経帳も安価で頒布されていたので思わず購入しました。

前回専用納経帳は今回よりやや大ぶりで、揮毫(印刷)は今回と同じものが多いですが、ことなる札所もあります。

左が今回、右が前回

巡拝の手引き

巡拝の手引きは100円で頒布されています。

とりあえず、第1番からおおむね順打ちで第10番まで巡拝しました。

せっかくなので、今回御開帳されていない札所もまわってみました。

今回御開帳の札所はおおむね駐車場をおもちのようです。

御本尊は観世音菩薩以外の例が多いですが、御本尊御朱印についてのご対応は札所によりまちまちのようです。

回向柱については、建立されていない札所もありますが、小規模な堂宇でもしっかり建立されている例が目立ちます。

年度をまたぐこのご多忙な時期に、檀家さん、在家の方々など札所にきっちり詰められてのご対応やお接待はありがたく、頭が下がります。

小ぶりの観音堂でも、御開帳の趣をまとわれて、いずれも華やかな装いです。

桜や菜の花の名所が随所にあるようで、これからが盛りです。

一昨日の御開帳初日は強風ながらかなり賑わったそうで、昨日も平日ながらそれなりに巡拝者がいました。

週末はかなりの人出がありそうです。

やはり貴重な感じの観音霊場御開帳。

この機会にまわられてみてはいかがでしょうか?

---------------------------------

第1番から、順次写真や御朱印を掲載していきます。

第1番

大悲山 福寿院

千葉県野田市関宿台町350

真言宗豊山派

御本尊:不動三尊?

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第1番_観音堂

【写真 下(右)】 同_札所板

【写真 上(左)】 第1番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(印判)

第2番

亀見山 大龍寺 大悲院

千葉県野田市関宿台町309

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩(浄土七観音)

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第2番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

掛所新2番(今回御開帳なし?)

納谷観音堂

千葉県野田市関宿台町

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

納谷観音堂

第3番

亀形山 延命寺 吉祥院

真言宗豊山派

境町新吉町974

御本尊:不動明王

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第3番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第4番

三宝山 観音寺 香取院

境町塚崎2887-4

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第4番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第5番

医王山 善福院

境町横塚319

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第5番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(印判)

第6番

新富山 妙法寺

境町稲尾569-24

真言宗豊山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

【写真 上(左)】 第6番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第7番

大悲山 般若院

境町志鳥1041

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第7番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

番外(今回御開帳なし?)

関観音堂

境町猿山

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

関観音堂

第8番

青谷山 地蔵院 東漸寺(仲山観音堂)

古河市仁連557

真言宗豊山派

御本尊:大日如来(東漸寺)

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 8番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

新8番

神田山 正覚院 妙音寺

坂東市神田山727-1

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第8番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第9番

益葉山 久昌院

古河市山田503

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼仏

札所本尊:千手観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第9番_観音堂

【写真 下(右)】 同_札所板

【写真 上(左)】 第9番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

新9番

大政山 無量寿院 龍泉寺

坂東市沓掛3683

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 新9番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第10番

高日山 妙光院 遍照寺

古河市谷貝870

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第10番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

第11番

慈雲山 千手院 常繁寺

坂東市逆井883

浄土宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所本尊:千手観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第11番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

第12番

宝蔵院(山村宝蔵院)

坂東市山321

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第12番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

番外

圓明院(霊場開祖雄弁上人御廟所)

坂東市生子新田152

真言宗豊山派

御本尊:

札所本尊:霊場開祖雄弁上人御廟所

【写真 上(左)】 圓明院_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第13番

瑠璃光山 福乗院

坂東市菅谷699-2

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第13番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第14番

慈眼院

境町下小橋411-1

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第14番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(印判)

第15番

教王山 神護寺 大照院

境町伏木2153

真言宗豊山派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第15番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第16番-1

摩尼珠山 聖宝院 東光寺

坂東市長須1550

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第16番-1_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

同_専用納経帳(前回)

第16番-2

摩尼珠山 聖宝院 金剛院

境町若林1916-1

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第16番-2_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第17番

慈徳山 神護護国聖宝寺 萬蔵院

坂東市生子1617

真言宗豊山派

御本尊:胎蔵界大日如来

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第17番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第18番

延寿山 医王寺 伝授院

坂東市仮宿110-2

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第18番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第19番

東光院

坂東市半谷

浄土宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第19番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

番外

西村観音堂

坂東市沓掛1589

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩

【写真 上(左)】 西村観音堂_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第20番

福寿院

坂東市沓掛

真言宗豊山派

御本尊:不動三尊?

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第20番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第21番

延命山 照明院

坂東市冨田

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 第21番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第22番

持宝山 善通寺 正光院

坂東市弓田1704-3

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 第22番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第23番

万福寺

坂東市駒跿(こまはね)

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 第23番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

第24番

出島山 薬王院 浄泉寺

坂東市上出島821

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:ご住職がお手すきのときのみ授与可?

【写真 上(左)】 第24番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第25番

医王山 金剛院 延命寺

坂東市岩井1111

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:千手観世音菩薩

※薬師如来の御朱印授与あり

【写真 上(左)】 第25番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第26番

寿亀山 金剛寺 自性院

坂東市馬立593-1

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:十一面観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第26番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第27番

辺田山 地蔵院 歓喜寺

坂東市辺田978

真言宗豊山派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第27番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第28番

神田山 如意輪寺 延命院

坂東市神田山715

真言宗智山派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与あり

【写真 上(左)】 第28番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(書置)

掛所(今回御開帳なし?)

八幡山 無量院 宝蔵寺

真言宗智山派

坂東市中里

御本尊:

札所本尊:聖観世音菩薩

宝蔵寺

第29番

東谷山 補陀落院 泉福寺

坂東市大谷口381

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第29番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

掛所

小泉観音堂

天台宗

坂東市小泉

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

小泉観音堂の御朱印

第30番

密厳山 観音院 大安寺

坂東市矢作1856

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第30番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第31番

太平山 浄国院 観音寺

坂東市莚打418

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:聖観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第31番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

第32番

醫王山 佐々木寺 地蔵院

坂東市小山977

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:千手観世音菩薩

※御本尊御朱印:授与なし

【写真 上(左)】 第32番_専用納経帳

【写真 下(右)】 同_汎用御朱印帳(揮毫)

新掛所?

毘沙門山 花蔵院

真言宗豊山派

境町長井戸1875

御本尊:毘沙門天

札所本尊:聖観世音菩薩

花蔵院の御朱印

第33番

補陀落山 極楽院 長谷寺

坂東市長谷1850-1

真言宗智山派

御本尊:

札所本尊:十一面観世音菩薩

第33番_専用納経帳

第33番_汎用御朱印帳(揮毫)

第33番_専用納経帳(前回)

結願証

結願証は1,500円。連名でいただけました。

---------------------------------

2025-03-15 UP

いよいよ3/17(月)から猿島阪東観音霊場の御開帳です。

考えてみると、300年も続いているイベントは、神社の祭礼をのぞくとかなり貴重です。

しかも12年に一度。

これから気候もよくなるし、桜の季節とも重なります。

また、折よく渋滞気味だった圏央道幸手IC~五霞IC間が昨日3月14日から4車線化され、アクセスがよくなっています。

興味のある方は、一度体験されてみてはいかがでしょう。

---------------------------------

2025-02-12 UP

今年(令和7年)3月17日から4月17日までの1ヶ月間、12年に1度の猿島阪東観音霊場の御開帳が行われます。

猿島阪東観音霊場とは、千葉県野田市関宿の福寿院を初番発願所とし、茨城県境町、古河市(旧三和町エリア)、坂東市の2県4市町をまわって、茨城県坂東市の長谷寺で結願となる観世音菩薩霊場です。

開創は享保十年(1725年)、第17番札所萬蔵院第52世住職・雄弁上人(おうべんしょうにん、1658-1729年)によると伝わり、今回は開創300年の記念開帳となります。

観音霊場としてはめずらしい巳年の御開帳で中開帳はなく、12年に一度、直近の御開帳平成25年(2013年)年3~4月以来12年ぶりの御開帳となります。

今回は300年の記念開帳ということもあってか、立派な公式Webが開設され、2県4市町の観光協会が協力しています。

御開帳日時:令和7年3月17日(月)~4月17日(木)の1ヶ月間

納経対応時間:午前8時30分~午後5時

納経料(墨書と御朱印):500円/1札所(朱印のみ(重印)は300円)

専用納経帳:あり(2,000円、各札所で頒布)

全札所は42(第1番~第33番、第8番・第9番・第16番重複、掛所×3、番外×3)ですが、今回は掛所×3、番外×1の4札所が非開帳の模様で、御開帳札所は計38となります。

→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様)

→ 札所分布図

通年御朱印授与されている札所もありますが、多くの札所は無住の堂宇のため御開帳時以外は御朱印の拝受は困難で、「12年に一度の御朱印」が多くあります。

これは、メジャー霊場との兼務札所が第26番自性院(関東八十八箇所霊場第40番)くらいしか見当たらないことからも裏付けられます。

【写真 上(左)】 2番大悲院の札所御朱印

【写真 下(右)】 26番自性院の札所御朱印

著名な観光地が少なく、比較的地味なエリアですが圏央道「境古河IC」や「坂東IC」(PDF)に近く交通は便利です。

札所のうちには平将門公、坂上田村麻呂ゆかりの寺院もあり、歴史的にも意味ぶかいエリアです。

御開帳期間は1ヶ月と比較的長く、気合いを入れれば結願はさほど困難ではないと思います。

興味のある方は、この貴重な機会に巡拝されてみてはいかがでしょうか。

※ 関連霊場「新四国猿島霊場」の記事は→ こちら。

**********

真言宗の勤行式のなかに「祈願文」(きがんぶん・きがんもん)があります。

わが国では、中世の昔から僧侶のみならず在家の人々もこのような大きな願いを営々と託してきたとは、おどろくばかりです。

祈願文

至心発願(ししんほつがん)

天長地久(てんちょうちきゅう)

即身成仏(そくしんじょうぶつ)

密厳国土(みつごんこくど)

風雨順時(ふううじゅんじ)

五穀豊饒(ごこくぶにょう)

万邦協和(ばんぽきょうわ)

諸人快楽(しょにんけらく)

乃至(及以)法界(ないし(ぎゅうい)ほうかい)

平等利益(びょうどうりやく)

(意訳)愛宕山弘正寺様(愛知県岡崎市)の公式Webより引用

----------

真心を持って祈ります。

宇宙が永遠に存在し

すべての人がこの身このままで仏様になり

この世が仏様の世界となり

天地宇宙が順調に進み

農作物が豊かに実り

この世が平和で

人々が幸せであって

世界であまねく

仏様の恵みが平等でありますように

----------

こういう時代だからこそ、世の中の安寧と人々の幸せを願っての寺社巡りは意義あることなのかもしれません。

---------------------------------

ちょうど茨城県境町の地酒「徳正宗」を飲んでいました。

蔵元は「萩原酒造」、銘柄は「徳正宗 純米吟醸」。

茨城県オリジナルの酒米「ひたち錦」100%使用で、精米歩合は50%です。

安政二年(1855年)創業の老舗で、この銘柄はゴク味が効いて飲み飽きしないなかなかの飲み口です。

利根川下流域の地酒でこの仕上がりはある意味おどろきです。

飲酒運転は当然厳禁ですが、酒好きの方はお土産にどうぞ。

【関連記事】

→ 日本酒-1

この江戸時代創業の老舗でも創業170年。

開創300年の猿島阪東観音霊場の歴史を実感します。

桜曲特集です。

■ ひらひら ひらら - ClariS

■ はるのはるか - mimui(歌ってみた)

■ さよならメモリーズ - Covered by Hanon×Kotoha

→ ■ 桜曲40曲!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 後編 】

上野池之端の常楽院別堂を追記しました。

---------------------------------

■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】から

■ 第5番目 福増山 常楽院

公式Web

天台宗東京教区の紹介Web

調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路)

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:上野王子駒込辺三十三観音霊場第18番、京王三十三観音霊場第12番、東方三十三観音霊場第18番

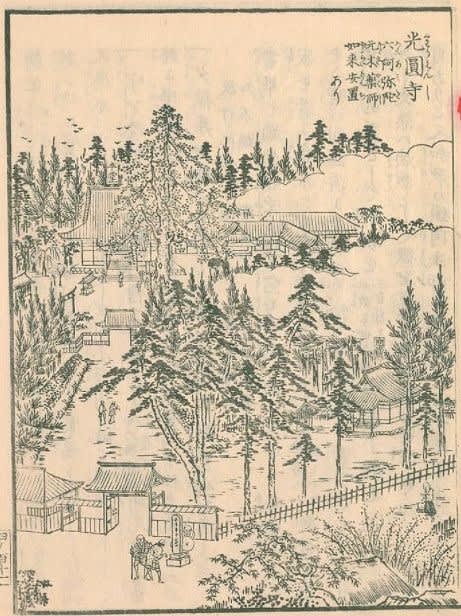

※ 『江戸名所図会』十七(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)

天平年間(729-749年)(勝宝年中(749-757年)とも)、行基菩薩の開創、慈覚大師の中興と伝わる名刹で、もとは寶王山 常楽院 長福壽寺と号しました。

戦前までは下谷(上野広小路、現在のABAB付近)にありましたが、昭和20年3月戦災での焼失を機に当地の福増山 蓮蔵寺を合併して調布市に移転しています。

なお、現在も上野広小路には常楽院の別堂が残ります。

行基作と伝わる御本尊阿弥陀如来は六阿弥陀第5番目です。

常楽院は、六阿弥陀唯一の御府内(町奉行の支配に属した江戸の市域とされる)の寺院でした。

なので、『新編武蔵風土記稿』の範囲外で「御府内風土記」に記載とみられていますが、「御府内風土記」は焼失したとされています。

「御府内風土記」の編纂資料として整理された『寺社書上(御府内備考) 下谷寺社書上 壱』(国会図書館DC)の常楽院の項には「六阿弥陀」の略縁起が記されていますので、以下引用します。

「抑当国六阿弥陀如来の尊像ハ 行基菩薩の御作にして霊験あらた(か)なる尊像なり

むかし此地に足立の長者といへる人あり 年老るまて子なきをうれひ、熊野権現に祈りて女子を生り 容顔うるハしくして人みな心をかけすといふ事なし 又そのほとりに豊嶋の長者といふものあり 此娘を娶りし●いかなる故にやありけん 此娘荒川に身を投て死す。侍女もともに入水して失ぬ 足立の長者これをかなしミ 娘●侍女の菩提のために諸國の霊場を見めぐり 紀州牟宴の郡熊野権現に参籠して霊夢を蒙り霊木を得て 弥陀の尊像を彫刻せんと願を発し 願ハくハ當山権現本地阿弥陀如来我願をミたしめ●ハ 此霊木わか本國沼田の浦に流れよるべしと祈りしに 不思儀に此木百有余里の波涛をへて本國沼田の浦につき夜ごとに光を放つ 其頃行基菩薩諸國をめぐりて此所に来り給ひ 誠に亡女ハ汝を浄土に導んがための佛菩薩の化身なるべしとて 南無阿弥陀佛の六字の数にあハせて彼の一木を以て六體の弥陀を彫刻して其此の街道の六ヶ所の村里に安置し給ひしより千有余年にちかし 伏して惟ハ弥陀如来は五劫の間思惟し給ひて四十八願をたて 濁悪の衆生をして悉ク極楽浄土に往生せしめんとの御誓ひなりといふ 況や現世にして願ふ所の事一切圓満せずといふ事なし 仰ぎ尊ふべくふして信ずべし ことに二李の彼岸にハこの六ケ寺を巡礼して尊容を拝すべきものなり。」(文政八年(1825年)再版)

なお、天台宗東京教区のWebには、「足立の長者」は庄司従二位藤原正成で、「聖武天皇(724~749)の頃」と記されています。

京王線「つつじケ丘」駅南口から徒歩3分。いちおう駐車場もあるようですが、周辺道路はすこぶる狭く人通りも多いので電車利用がおすすめです。

【写真 上(左)】 入口?

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 寺号板&札所板

【写真 下(右)】 境内

参拝時の記憶があいまいなのですが、たしか呼び鈴を押して六阿弥陀参拝の旨をお伝えすると、本堂内にあげていただいたかと思います。

御朱印はたしか本堂内で揮毫いただいたと思われ、揮毫中に勤行一式あげさせていただいた記憶があります。

現在はどういう形での授与かはわかりませんが、できれば数珠と経本持参で、般若心経、阿弥陀如来の御真言などを唱えられた方がベターかもしれません。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 院号扁額

本堂はおそらく切妻造平入り銅板葺で、千鳥破風の向拝が付設されています。

向拝見上げに「常楽院」の院号扁額。

【写真 上(左)】 お地蔵さま

【写真 下(右)】 「思い出のアルバム」の歌碑

境内には「思い出のアルバム」の歌碑が建てられています。

”日本の歌百選”にも選ばれた「思い出のアルバム」は、当院住職で当院付属の神代幼稚園の園長でもあった第五十二世住職本多慈祐氏(作曲家名本多鉄麿、昭和41年没)の作曲による卒園歌の名曲です。

鉄麿氏はこのほかにも讃仏歌、仏教保育歌、各地の校歌などを数多く作曲されました。

■ 思い出のアルバム - 芹 洋子

↑ 古きよき日本を彷彿とさせる3拍子の好メロ曲。

● 江戸六阿弥陀第5番目の御朱印

中央に阿弥陀如来の種子キリーク(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「六阿弥陀如来」とキリークの揮毫。右に「第五番」の札所印。

左下に山号寺号の揮毫と寺院印。

こちらの御寶印は蓮華座+火焔宝珠が菱形の枠内に収まる、比較的めずらしい意匠のものです。

六阿弥陀のほか複数の観音霊場の札所を兼ねておられますが、いずれも現役霊場ではなく、そちらの御朱印の授与については不明です。

【旧地/常楽院別堂】

■ 第5番目 福増山 常楽院

公式Web

紹介Web

台東区池之端1-4-1 東天紅敷地内

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:上野王子駒込辺三十三観音霊場第18番、京王三十三観音霊場第12番、東方三十三観音霊場第18番

上野池之端の常楽院別堂もご紹介します。

上野公園・不忍池至近の立地ですが、1本裏手に入っているので意外に気がつきません。

筆者もこの前の路地を通るのははじめてでした。

【写真 上(左)】 不忍池の桜と東天紅本社ビル

【写真 下(右)】 東天紅本社ビルの一画にあります

中華料理レストラン「東天紅」本社ビルの敷地内、植栽の茂みのなかにこぢんまりとあります。

【写真 上(左)】 路地から

【写真 下(右)】 正面が阿弥陀堂

参道横に「誹風柳多留巻頭の地」の石碑。

Wikipediaによると、『誹風柳多留(はいふうやなぎだる)』とは、江戸時代中期から幕末まで、ほぼ毎年刊行されていた川柳の句集とのこと。

明和二年から天保十一年(1765–1840年)にかけて計167編が刊行されたらしく、「巻頭の地」ということは、初版刊行ゆかりの地ということでしょうか。

【写真 上(左)】 「誹風柳多留巻頭の地」の石碑

【写真 下(右)】 句碑

川柳ゆかりの地にふさわしく、堂前には

「五番目は同じ作でも江戸産れ」

との句碑がありました。

左右の門柱には「六阿彌陀」「第五番」の標示があり、江戸六阿弥陀第5番札所ゆかりの地であることを主張しています。

【写真 上(左)】 六阿彌陀の標示

【写真 下(右)】 第五番の標示

正面に切妻造妻入一間銅板葺の阿弥陀堂。

花頭窓風格子のおくの堂内には光背を置き、阿弥陀定印を結ばれた、整った面立ちの阿弥陀さまが御座されていました。

こちらは、調布に遷られた第五番阿弥陀如来の模刻の尊像です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 阿弥陀さま

阿弥陀堂向かって右手には、かなりの年代を感じる露座像が御座されていますが、尊格は不明です。

あるいは旧・常楽院ゆかりの石仏かもしれません。

右手壁面には「江戸六阿弥陀縁起」が掲示されていました。

以下に転記します。

---------------------------------

江戸六阿弥陀縁起

聖武天皇の頃(724-749年)、武蔵国足立郡に沼田の長者と呼ばれる庄司従二位藤原正成という人がいて、多年子宝に恵まれずにいたが、ある時、熊野権現に詣でて祈願したところご利益を得てようよう一女を授かった。

この息女は足立姫と呼ばれた程にみめ美しく、仏を崇い、天質聡明であったが、隣の群に住む領主豊島左エ門尉清光に嫁がせると、領主の姑が事々に辛くあたり悲嘆の日々を送ることになった。

そしてある時、里帰りの折りに思い余って沼田川(現荒川)に身を投げ五人の侍女もまた姫の後を追って川に身を投じたのであった。

後日、息女らの供養に諸国巡礼の旅に出た長者が再び熊野権現に詣でたところ夢に権現が立ち、一女を授けたのはそなたを仏道に導く方便であった、これより熊野山中にある霊木により六体の阿弥陀仏を彫み広く衆生を済度せよ、と申されたのであった。

長者が熊野山中を探し歩くと果たして光り輝く霊木をみつけ、長者は念を込めてその霊木を海に流したのである。

長者が帰国してみると霊木は沼田の入江に流れ着いており、間もなくこれも先の夢のお告げの通りに、諸国巡礼の途に沼田の地に立ち寄られた行基菩薩に乞うて六体の阿弥陀仏を彫り、六女ゆかりの地にそれぞれお堂を建ててこれを祀ったのである。

江戸時代に入り、この六阿弥陀を巡拝し、極楽往生を願う信仰が行楽を伴って盛んになり、特に第五番常楽院は上野広小路の繁華街(現ABAB赤札堂地)にあったので両彼岸などは特に大いに賑わい、江戸名所図会にも描かれている。

広小路のお堂は、関東大震災と第二次世界大戦期の焼失を継て、ご本尊阿弥陀さまは調布市に移ったが、参詣の便を図って縁のある上野池之端、此東天紅の敷地を拝借して別院を設け、模刻の阿弥陀さまをお祀りしている。

六阿弥陀第五番 常楽院

---------------------------------

■ 第6番目 西帰山 常光寺

公式Web

江東区亀戸4-48-3

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:亀戸七福神(寿老人)、新葛西三十三観音霊場第32番、南葛八十八ヶ所霊場第66番

公式Webの縁起によると、こちらも「足立姫伝説」ゆかりの開基です。

建立は天平九年(737年)、開山は行基菩薩、開基は豊島の冠者、御本尊は行基菩薩作、座像六寸の阿弥陀如来像で六阿弥陀第6番目です。

天文十三年(1544年)に曹洞宗に改宗、中興開山は浅草総泉寺四世の勝庵最大和尚で、中興開基は下総の里見義実と伝わります。

縁起によると、足立姫の父は足立庄司従二位宰相藤原正成、嫁ぎ先は豊島左衛門尉清光となっています。

「禅宗曹洞派豊嶋郡橋場村 總泉寺末、西蹄山ト號ス 本尊彌陀行基ノ作ニシテ長六寸許 脇立ニ観音勢至ヲ安ス コレ六阿彌陀第六番目ニシテ春秋彼岸ハ殊ニ参詣ノモノ多シ 縁起アレト世ノ知ル所ニシテ外ニ事寶カハラサレハ●ス當寺ハ行基草創ノ地ナリト云傳ヘ又中興ヲ勝庵最和尚ト云天文十三年七月十五日寂ス」

(『御府内風土記新編武蔵風土記稿』巻之24葛飾郡之5(国会図書館DC)より)

当山七世圓月江寂禅師は、元禄七年(1694年)正月武府に生まれ、総泉寺(常光寺の本寺)大寂に得度、常光寺了山に従い参禅、各地を遍参され当山や越後宝光寺、武府総泉寺に住されました。

後、武蔵の龍穏寺三十七世に昇住、元文五年(1740年)永平寺禅師を拝命され、寛延二年(1749年)の五百回大恩忌に永平寺で現存する最古の木造建築である山門再建を発願、完成に至りました。

墨跡には曹洞宗の禅師としてはめずらしく「南無阿弥陀仏」が多いとされます。

【写真 上(左)】 山門まわり

【写真 下(右)】 山門の札所標

江戸川区との区界にも近い亀戸四丁目にあります。

亀戸駅から10分ほど、押上駅からも意外に近く北十間川沿いに2㎞ほどです。

【写真 上(左)】 境内

【写真 下(右)】 本堂1

【写真 上(左)】 本堂2

【写真 下(右)】 本堂向拝

広々した印象の境内で、アーチ状の身舎に破風向拝を張り出した個性的な意匠の本堂。

本堂向かって左側には、亀戸七福神の壽老人堂と定印を結ばれた阿弥陀如来が趺坐される無量寿塔があります。

【写真 上(左)】 壽老人堂

【写真 下(右)】 無量寿塔

【写真 上(左)】 南葛霊場の札所標

【写真 下(右)】 六阿弥陀の道標

こちらは南葛八十八ヶ所霊場第66番の札所で札所碑もありましたが、南葛第66番は亀戸三丁目の龍光寺に移動したという情報があり、実際、龍光寺の大師堂には「南葛霊場八十八ヶ所第六十六番」の札所板が掲げられていました。

なお、龍光寺は御朱印の授与はされておりません。(2019年5月確認)

本堂手前の「南無阿弥陀佛」の道標は延宝七年(1679年)在銘で、江戸六阿弥陀最古のものとされています。

御朱印は庫裡にて授与いただきました。

ほかに亀戸七福神の寿老人の御朱印も授与されていますが(筆者は未拝受)、新葛西三十三観音霊場の御朱印授与は不明です。

● 江戸六阿弥陀第6番目の御朱印

中央に三寶印と「六阿弥陀如来」とキリークの揮毫。右に「亀戸六番」の札所印。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺

公式Web

足立区扇2-19-3

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:荒綾八十八ヶ所霊場第47番

公式Webの由緒によると、こちらも「足立姫伝説」ゆかりの開基で、足立姫の墓所となっています。

寺伝および山門前説明板によると、神亀三年(726年)行基菩薩が庵を開いた(あるいは足立姫菩提所として開創)のが始まりで、(足立姫の父)足立荘司宮城宰相が開基となり、明応元年(1492)には行蓮社正譽龍呑上人が開山とあります。

江戸時代、阿出川對馬守貞次が中興開基となり、慶安元年(1648年)には三代将軍徳川家光公から朱印地十石を与えられ、以降阿出川對馬守を大檀那とする名刹です。

『新編武蔵風土記稿』(足立郡之二、国会図書館DCコマ番号80/196)には以下の記述があります。

「浄土宗、埼玉郡岩槻浄國寺の末、龍燈山貞香院と號す、本尊彌陀行基の作なり、昔此邊六阿彌陀の像彫刻の時、根元の餘木を以て彫刻せし像なれば、根元阿彌陀と稱すと云、六阿彌陀の由来は小臺村の條に出したれば合せ見るべし、寺領十石慶安元年御朱印を賜ふ、開山行蓮社正譽龍呑、明應七年二月十五日寂す、開基は足立庄司宮城宰相と云傳ふ、此人【宮城家譜】及び他の書にも所見なし、かの家譜を見るに、豊嶋二郎吉國が子六郎政業(叉の譜には宮城中務と載せたり)當所を領してより、宮城を氏とせりと云ときは、此人の開基なるにや、されど天正十七年卒せし人なれば、開山より少し時代おくれし人なり、よりて思ふに中興の檀越をたヾちに開基と稱すること、他にも其例あれば、是も實は中興の開基なるも知るべからず、其後阿出川對馬守藤原貞次と云者、中興開基せり、此人は北條氏の家人なりしが、彼家没落の後、當村に土着し、元和二年三月廿三日死す、法諡を性翁院覺譽相圓と云、子孫今村内に住すれど、家系及び記録なければ詳ならず、叉云開闢の頃は荒川の水除堤の外にありしが、何の頃か今の地へ移れりと云。古墳。境内にあり、菩提樹として植てしるしとせり、是は足立庄司の女足立姫の墓なりとて、恵曜禅定門、永禄十三年八月十五日と彫たる古碑をたつ、かの女の碑ならざることは彫せし法諡にても知るべし、寺傳によるに足立姫の法諡を蓮相浄地と號し、卒年は詳ならず、父庄司が此女の爲に六阿彌陀を彫刻せしことは、小臺村の條に出したればここには略す。」

「性翁寺は六阿弥陀発祥の地にして根元の旧跡」といわれ、足立姫物語を描いた『紙本着色性翁寺縁起絵』(足立区登録有形文化財)が伝わります。

『紙本着色性翁寺縁起絵』(足立区史料より。)

これまでの内容と重複するところもありますが、足立姫と当寺の所縁が詳細に説明されている足立区の縁起絵の説明文から抜粋引用します。

「性翁寺は、宮城宰相の娘足立姫の悲劇にまつわる六阿弥陀伝説ゆかりの寺で、この縁起絵は六阿弥陀伝説を檀家にわかりやすく説明するために作られたものです。(中略)

足立姫と豊島左衛門尉が婚礼し、婚家と不仲になった足立姫が十二人の侍女と荒川(現隅田川)へ入水します。足立姫の父である宮城宰相は、十二人の侍女の亡骸を荒川から引き上げましたが、姫の亡骸は見つかりませんでした。宮城宰相は、墓石を立てて、供養のため諸国霊場巡礼の旅に出ます。そして、紀州熊野権現(和歌山県)へたどり着きました。宮城宰相は熊野権現から霊木を授かり、霊木を熊野灘に流します。宮城宰相が紀州を出て邸宅へ帰ると、流した霊木が現在の熊野木付近(足立区江北)で引き上げられていました。宮城宰相はたまたま付近に来ていた行基菩薩を邸宅に招き、行基菩薩に霊木を使って仏を彫るよう依頼します。行基菩薩は、熊野権現の助けを借りて一夜の内に、六体の阿弥陀如来と余った霊木からさらにもう一体の阿弥陀如来を彫りあげました。宮城宰相夫婦は行基菩薩に足立姫の形見の菩提樹で作られた数珠を差し出し、行基菩薩がその数珠を埋葬供養して姫の葬儀をしました。宮城宰相は姫の墓所横へ草庵を建て、木余り如来を安置し、姫の菩提を追善しました。)

第2番目恵明寺からほど近い、荒川の流れのそばにあります。

住宅地のなか、豪壮な山門と瓦塀を構えています。

【写真 上(左)】 門1_「山門」

【写真 下(右)】 軒丸瓦に施された「木餘」

門がふたつありますが、伽藍構成がわからないので、仮に道に面した門を「山門」、その奥の門を「中門」とします。

「山門」は切妻屋根本瓦葺で塀と連接し、寺院にはめずらしい自動扉です。

「山門」周囲の瓦塀の軒丸瓦に施された「木餘」の文字もなかなかの見どころ。

【写真 上(左)】 門2_「中門」

【写真 下(右)】 お不動さま

その先には中門で、右手には矜羯羅・制吒迦の二童子を従えた坐像のお不動さまが御座します。台座には「成田山」の文字。

東京下町には浄土宗寺院でも、お不動さまが御座す例がけっこうあります。

【写真 上(左)】 斜めからの「中門」

【写真 下(右)】 「中門」屋根の見事な意匠

「中門」は、おそらく四脚門ないし薬医門で本瓦葺。

梁上に二連の本蟇股。大棟の熨斗瓦端に鴟尾、降棟の鬼瓦部に「性翁寺」とその上に龍の棟飾り。精緻な設えの留蓋瓦の下に巴紋?を刻した軒丸瓦(鐙瓦)が並ぶ見事な意匠です。

参拝前に右手の事務所にお声掛けするのがルールとなっています。

こぢんまりとしていますが、細やかに手入れされ「女人霊場」にふさわしいしっとり落ち着いた山内です。

【写真 上(左)】 「中門」越しの本堂

【写真 下(右)】 緑ゆたかな山内

参道左手には三基の「木餘如来」の石碑、その先の本堂手前にも「木餘如来」の石碑があります。

【写真 上(左)】 「木余如来」の石碑1

【写真 下(右)】 「木余如来」の石碑2

【写真 上(左)】 本堂前参道

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 お地蔵さま

本堂左手前にはお地蔵さまが御座します。

本堂は陸屋根の近代建築で、屋根側面に浄土宗の月影杏葉紋、向拝見上げに「木余如来」の扁額、扉の下欄に葵紋。

堂内上部には「竜灯山」の扁額が掲げられていました。

○ お寺様でいただいた東京都教育庁のポストカードより(御本尊の阿弥陀如来)

御本尊の木像阿弥陀如来坐像は東京都指定文化財(彫刻)。

六阿弥陀の余木で作られたされる伝・行基作の阿弥陀如来像で、平安末期から鎌倉初期の作とみられています。

六阿弥陀を刻したあとの根元の余り木を用いたお像と伝わるため、「根元阿弥陀」とも呼ばれます。

阿弥陀如来像、『紙本着色性翁寺縁起絵』ともに、不定期ながら公開されることがあります。

足立姫の墓所は墓地内にあります。

寺務所で場所をお伺いしたところ快くご教示いただいたので、部外者でもお参り可能かと思いますが、事前に寺務所にて申し出た方がよろしいかと思います。

【写真 上(左)】 足立姫の墓所

【写真 下(右)】 「足立荘司」の碑

足立姫の墓所は奥まった一画にあります。

手前に「足立姫」の石碑と、向かって右手奥には「足立荘司 宮城宰相」と刻された石碑ないし墓石がありました。

御朱印は、寺務所での参拝受付時に書置のものを拝受できます。

なお、御朱印は江戸六阿弥陀の1種で、荒綾八十八ヶ所霊場の御朱印は授与されていない模様です。

● 江戸六阿弥陀 木余の弥陀の御朱印

中央に阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の御寶印と「木余如来」の揮毫。右に「第札所印、左下に寺号の揮毫と「木餘」の寺院印が捺されています。

■ 木残(末木)の観音 補陀山 補陀落寿院 昌林寺

北区西ケ原3-12-6

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

他の札所:上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番、滝野川寺院めぐり第10番

『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。

「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」

昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られ、『江戸名所図会』に「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸六阿弥陀との関連が裏付けられています。

江戸六阿弥陀の無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は滝野川寺院めぐりの札所と重複します。

滝野川寺院めぐりは、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていますが、江戸六阿弥陀も一部同じコースを辿ります。

【写真 上(左)】 山門から山内

【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標

谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。

山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め左から本堂

入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。

水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

朱の欄干と横長の花頭窓が印象的な本堂の手前には、江戸六阿弥陀&上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標と昭和62年造立の百寿観世音菩薩が御座します。

【写真 上(左)】 百寿観世音菩薩

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は庫裡にて拝受しました。

メジャー霊場の札所ではありませんが、最近は「江戸六阿弥陀」巡拝者も増えているのか、御朱印対応は手慣れておられます。

滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。

なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は、「江戸六阿弥陀」の参拝でも捺されているようです。

● 江戸六阿弥陀 木残(末木)の観音の御朱印

中央に「本尊 末木観世音菩薩」の印判と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。

左上に上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印の札所印「藤井寺寫 西國第五番」の札所印が捺されています。

左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。

滝野川霊場の御朱印では「末木観音」の揮毫。

江戸六阿弥陀と観音霊場の御朱印では「本尊 末木観世音菩薩」の印判の様式にて授与されるようです。

〔滝野川寺院めぐり第10番の御朱印〕

中央に「末木観音」の揮毫と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。

左上に「滝野川寺院めぐり 第十番寺」の札所印で、札所無申告で授与されると思われる「藤井寺寫 西國第五番」の上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は捺されていません。

左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 江戸六阿弥陀 その他の関連寺社

□ 船方神社

北区堀船4-13-28

旧船方村鎮守。

もとは十二天塚とも称され、六阿弥陀伝承ゆかりのお社と伝わります。

現地案内板(北区教育委員会)より抜粋引用します。

「昔、この地域の荘園領主の豊島清光は子供に恵まれず、熊野権現の神々に祈願して一人の姫を授かります。成人して足立小輔に嫁がせましたが、心ない仕打ちを受けた姫は入間川(荒川)に身を投げ、十二人の侍女も姫を追って身を投げたという話が江戸六阿弥陀伝承のなかにあります。(中略)熊野信仰が盛んだった荒川流域の村々では悲しい侍女達の地域伝承と密教の十二天や熊野信仰とが結びつき、船方神社の十二天社としてまつられたものといえます。なお、この伝承は江戸時代、江戸六阿弥陀参詣の札所寺院によって縁起化されました。しかし荒川に身を沈めたのは清光の姫でなく、足立庄司の姫だという伝承、姫の父親に実在しなかった人物の登場する点や伝承の時代設定とは異なる奈良時代の高僧行基が登場する点などのように付会性が強く、縁起の内容は寺院により少しずつ異なって伝えられています。」

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之九、国会図書館DCコマ番号170/209)には以下の記述があります。

「(船方村)十二天社 足立郡宮城村性翁寺の縁起に、神龜二年六月足立庄司宮城宰相の女、豊嶋左衛門に嫁せしか故有て荒川に入水せし時、彼に従ひたる侍女十二人主に殉して水に投せし骸を葬て十二天森と號す、今の船方村鎮守是なりと載たり、されと彼事績の疑ふへきことは性翁寺の條にも辨せし如くなれは元より信すへき事にはあらず、延命寺持。」

当社は御朱印不授与の模様です。

□ 中臺山 医王院 光圓寺

文京区小石川4-12-8

浄土宗

小石川にある浄土宗寺院で江戸六阿弥陀とのゆかりが伝わります。

『小石川區史』/文京区立真砂中央図書館蔵P.834の光圓寺の項には「六阿弥陀」ゆかりの縁起が記されていますので以下引用します。

「天平十三年行基菩薩東國巡錫の砌此處に一宇を建立し、薬師如来を自刻して安置し、堂前に一公孫樹を植ゑたのが當寺の創めであると云ふ。(中略)文政時代には境内三千坪あり、本堂には薬師如来を本尊とし、別に江戸六阿彌陀の一と稱せられる阿彌陀如来を新本尊として其背後に勧請した。」

※ 『江戸名所図会』7巻[13](国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)

また、『江戸名所図会』の光圓寺の挿絵には、確かに「六阿弥陀本木薬師如来安置あり」とあり、光圓寺の項(7巻 [13])には「行基菩薩件の杉の本木を以て此本尊を模刻し此境に一宇を営んで安置せり又六道流傳の衆生●救ハん為末木を以て六躰の弥陀像を彫造し六所に分ちたり 江戸六阿弥陀と稱●る●の是なり」とあります。

この伝承によると杉の本木から刻したのは薬師如来で、六体の阿弥陀造は末木を刻したことになっています。

また、当寺公式Webには以下の記載があります。

「天平13(741)年、行基菩薩が43歳の時、東の方の国の人々に教えを広めようとして、まず南紀州の熊野神社に泊まりがけで参詣をして奈良へ帰る路の傍らに大きな杉の木がありました。これを像の材として仏像を作ろうとその木を切って、心に誓って思われましたのは、『もし御仏様のこころにかないますなら、この木を流しますから縁のある土地に到着さしてください』と。ご自分は全国を回り東の方の国に行かれ、この小石川の土地にいたり給うと、紀州から流された杉の木が小石川という入江に流れ着いていました。(注釈して、大昔はこの辺りから高田のあたりまで神田橋の内外すべて入江で河をなしていたと記されています)。これは御仏様のこころであると自分のやさしい母のため香や花をささげ、礼拝して信心のまことをおつくしになりました。そうすると目の前に薬師女が金色の光を放って表れました。行基菩薩は、例の流れ着いた杉の木の本木で御本尊様をかたどって刻み、この土地に一つの寺を建てて安置申し上げました。」

足立姫、足立の長者、豊島の長者などは登場しないものの、六阿弥陀伝承に近い内容となっています。

当寺は御朱印不授与の模様です。

□ 本木熊野神社

足立区本木南町18-8

性翁寺がある足立区扇の東隣に本木というエリアがあります。

『新編武蔵風土記稿』(足立郡之二、国会図書館DCコマ番号76/196)には、旧本木村について以下の記述があります。

「(本木村) 村名の起りは、今宮城村性翁寺の本尊本木阿彌陀と云もの、昔村内善覺寺に在て名高かりしゆへ、後村名になせしと云(中略)かの一番の像は今豊島村西福寺にあり」

旧本木村の善覺寺は荒川辺八十八ヶ所霊場の第33番札所で、廃寺となったのちは札所は六阿弥陀第1番目の西福寺に移動しています。

『風土記稿』の記載によると、六阿弥陀第1番目の阿弥陀如来も善覺寺から西福寺に移動したことになります。

なお、善覺寺は本木北野神社(足立区本木南町17-1)の元別当だったので、現在の足立区本木南町付近にあったのではないでしょうか。

なお、六阿弥陀伝承は熊野信仰とふかいつながりがありますが、本木熊野神社(→「猫の足あと」様)は熊野を信仰していた豊島清光による創建と伝わります。(本木北野神社も豊島清光創建と伝わります。)

さらに王子神社の公式Webの「御由緒」には、「元亨2年(1322年)、領主豊島氏が紀州熊野三社より王子大神をお迎えして、改めて「若一王子宮」と奉斉し、熊野にならって景観を整えたといわれます。」とあり、豊島氏がこの大社の奉斉にかかわっていたことがうかがえます。

となると、江戸六阿弥陀は豊島氏を介して王子神社とも関わりをもっていた可能性もあります。

豊島氏が熊野より勧請したのは王子大神で、「若一王子宮(にゃくいちおうじぐう)」と称したと伝わり、こちらについては複雑な経緯もありそうなので稿を改めます。

また、『東都六阿弥陀考證』という文献もみつかりましたが、これについても別途調べてみたいと思います。

【 BGM 】

■ ひらひら ひらら - ClariS

■ 夢の途中 - KOKIA

■ 潮見表 - 遊佐未森

---------------------------------

■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】から

■ 第5番目 福増山 常楽院

公式Web

天台宗東京教区の紹介Web

調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路)

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:上野王子駒込辺三十三観音霊場第18番、京王三十三観音霊場第12番、東方三十三観音霊場第18番

※ 『江戸名所図会』十七(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)

天平年間(729-749年)(勝宝年中(749-757年)とも)、行基菩薩の開創、慈覚大師の中興と伝わる名刹で、もとは寶王山 常楽院 長福壽寺と号しました。

戦前までは下谷(上野広小路、現在のABAB付近)にありましたが、昭和20年3月戦災での焼失を機に当地の福増山 蓮蔵寺を合併して調布市に移転しています。

なお、現在も上野広小路には常楽院の別堂が残ります。

行基作と伝わる御本尊阿弥陀如来は六阿弥陀第5番目です。

常楽院は、六阿弥陀唯一の御府内(町奉行の支配に属した江戸の市域とされる)の寺院でした。

なので、『新編武蔵風土記稿』の範囲外で「御府内風土記」に記載とみられていますが、「御府内風土記」は焼失したとされています。

「御府内風土記」の編纂資料として整理された『寺社書上(御府内備考) 下谷寺社書上 壱』(国会図書館DC)の常楽院の項には「六阿弥陀」の略縁起が記されていますので、以下引用します。

「抑当国六阿弥陀如来の尊像ハ 行基菩薩の御作にして霊験あらた(か)なる尊像なり

むかし此地に足立の長者といへる人あり 年老るまて子なきをうれひ、熊野権現に祈りて女子を生り 容顔うるハしくして人みな心をかけすといふ事なし 又そのほとりに豊嶋の長者といふものあり 此娘を娶りし●いかなる故にやありけん 此娘荒川に身を投て死す。侍女もともに入水して失ぬ 足立の長者これをかなしミ 娘●侍女の菩提のために諸國の霊場を見めぐり 紀州牟宴の郡熊野権現に参籠して霊夢を蒙り霊木を得て 弥陀の尊像を彫刻せんと願を発し 願ハくハ當山権現本地阿弥陀如来我願をミたしめ●ハ 此霊木わか本國沼田の浦に流れよるべしと祈りしに 不思儀に此木百有余里の波涛をへて本國沼田の浦につき夜ごとに光を放つ 其頃行基菩薩諸國をめぐりて此所に来り給ひ 誠に亡女ハ汝を浄土に導んがための佛菩薩の化身なるべしとて 南無阿弥陀佛の六字の数にあハせて彼の一木を以て六體の弥陀を彫刻して其此の街道の六ヶ所の村里に安置し給ひしより千有余年にちかし 伏して惟ハ弥陀如来は五劫の間思惟し給ひて四十八願をたて 濁悪の衆生をして悉ク極楽浄土に往生せしめんとの御誓ひなりといふ 況や現世にして願ふ所の事一切圓満せずといふ事なし 仰ぎ尊ふべくふして信ずべし ことに二李の彼岸にハこの六ケ寺を巡礼して尊容を拝すべきものなり。」(文政八年(1825年)再版)

なお、天台宗東京教区のWebには、「足立の長者」は庄司従二位藤原正成で、「聖武天皇(724~749)の頃」と記されています。

京王線「つつじケ丘」駅南口から徒歩3分。いちおう駐車場もあるようですが、周辺道路はすこぶる狭く人通りも多いので電車利用がおすすめです。

【写真 上(左)】 入口?

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 寺号板&札所板

【写真 下(右)】 境内

参拝時の記憶があいまいなのですが、たしか呼び鈴を押して六阿弥陀参拝の旨をお伝えすると、本堂内にあげていただいたかと思います。

御朱印はたしか本堂内で揮毫いただいたと思われ、揮毫中に勤行一式あげさせていただいた記憶があります。

現在はどういう形での授与かはわかりませんが、できれば数珠と経本持参で、般若心経、阿弥陀如来の御真言などを唱えられた方がベターかもしれません。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 院号扁額

本堂はおそらく切妻造平入り銅板葺で、千鳥破風の向拝が付設されています。

向拝見上げに「常楽院」の院号扁額。

【写真 上(左)】 お地蔵さま

【写真 下(右)】 「思い出のアルバム」の歌碑

境内には「思い出のアルバム」の歌碑が建てられています。

”日本の歌百選”にも選ばれた「思い出のアルバム」は、当院住職で当院付属の神代幼稚園の園長でもあった第五十二世住職本多慈祐氏(作曲家名本多鉄麿、昭和41年没)の作曲による卒園歌の名曲です。

鉄麿氏はこのほかにも讃仏歌、仏教保育歌、各地の校歌などを数多く作曲されました。

■ 思い出のアルバム - 芹 洋子

↑ 古きよき日本を彷彿とさせる3拍子の好メロ曲。

● 江戸六阿弥陀第5番目の御朱印

中央に阿弥陀如来の種子キリーク(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「六阿弥陀如来」とキリークの揮毫。右に「第五番」の札所印。

左下に山号寺号の揮毫と寺院印。

こちらの御寶印は蓮華座+火焔宝珠が菱形の枠内に収まる、比較的めずらしい意匠のものです。

六阿弥陀のほか複数の観音霊場の札所を兼ねておられますが、いずれも現役霊場ではなく、そちらの御朱印の授与については不明です。

【旧地/常楽院別堂】

■ 第5番目 福増山 常楽院

公式Web

紹介Web

台東区池之端1-4-1 東天紅敷地内

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:上野王子駒込辺三十三観音霊場第18番、京王三十三観音霊場第12番、東方三十三観音霊場第18番

上野池之端の常楽院別堂もご紹介します。

上野公園・不忍池至近の立地ですが、1本裏手に入っているので意外に気がつきません。

筆者もこの前の路地を通るのははじめてでした。

【写真 上(左)】 不忍池の桜と東天紅本社ビル

【写真 下(右)】 東天紅本社ビルの一画にあります

中華料理レストラン「東天紅」本社ビルの敷地内、植栽の茂みのなかにこぢんまりとあります。

【写真 上(左)】 路地から

【写真 下(右)】 正面が阿弥陀堂

参道横に「誹風柳多留巻頭の地」の石碑。

Wikipediaによると、『誹風柳多留(はいふうやなぎだる)』とは、江戸時代中期から幕末まで、ほぼ毎年刊行されていた川柳の句集とのこと。

明和二年から天保十一年(1765–1840年)にかけて計167編が刊行されたらしく、「巻頭の地」ということは、初版刊行ゆかりの地ということでしょうか。

【写真 上(左)】 「誹風柳多留巻頭の地」の石碑

【写真 下(右)】 句碑

川柳ゆかりの地にふさわしく、堂前には

「五番目は同じ作でも江戸産れ」

との句碑がありました。

左右の門柱には「六阿彌陀」「第五番」の標示があり、江戸六阿弥陀第5番札所ゆかりの地であることを主張しています。

【写真 上(左)】 六阿彌陀の標示

【写真 下(右)】 第五番の標示

正面に切妻造妻入一間銅板葺の阿弥陀堂。

花頭窓風格子のおくの堂内には光背を置き、阿弥陀定印を結ばれた、整った面立ちの阿弥陀さまが御座されていました。

こちらは、調布に遷られた第五番阿弥陀如来の模刻の尊像です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 阿弥陀さま

阿弥陀堂向かって右手には、かなりの年代を感じる露座像が御座されていますが、尊格は不明です。

あるいは旧・常楽院ゆかりの石仏かもしれません。

右手壁面には「江戸六阿弥陀縁起」が掲示されていました。

以下に転記します。

---------------------------------

江戸六阿弥陀縁起

聖武天皇の頃(724-749年)、武蔵国足立郡に沼田の長者と呼ばれる庄司従二位藤原正成という人がいて、多年子宝に恵まれずにいたが、ある時、熊野権現に詣でて祈願したところご利益を得てようよう一女を授かった。

この息女は足立姫と呼ばれた程にみめ美しく、仏を崇い、天質聡明であったが、隣の群に住む領主豊島左エ門尉清光に嫁がせると、領主の姑が事々に辛くあたり悲嘆の日々を送ることになった。

そしてある時、里帰りの折りに思い余って沼田川(現荒川)に身を投げ五人の侍女もまた姫の後を追って川に身を投じたのであった。

後日、息女らの供養に諸国巡礼の旅に出た長者が再び熊野権現に詣でたところ夢に権現が立ち、一女を授けたのはそなたを仏道に導く方便であった、これより熊野山中にある霊木により六体の阿弥陀仏を彫み広く衆生を済度せよ、と申されたのであった。

長者が熊野山中を探し歩くと果たして光り輝く霊木をみつけ、長者は念を込めてその霊木を海に流したのである。

長者が帰国してみると霊木は沼田の入江に流れ着いており、間もなくこれも先の夢のお告げの通りに、諸国巡礼の途に沼田の地に立ち寄られた行基菩薩に乞うて六体の阿弥陀仏を彫り、六女ゆかりの地にそれぞれお堂を建ててこれを祀ったのである。

江戸時代に入り、この六阿弥陀を巡拝し、極楽往生を願う信仰が行楽を伴って盛んになり、特に第五番常楽院は上野広小路の繁華街(現ABAB赤札堂地)にあったので両彼岸などは特に大いに賑わい、江戸名所図会にも描かれている。

広小路のお堂は、関東大震災と第二次世界大戦期の焼失を継て、ご本尊阿弥陀さまは調布市に移ったが、参詣の便を図って縁のある上野池之端、此東天紅の敷地を拝借して別院を設け、模刻の阿弥陀さまをお祀りしている。

六阿弥陀第五番 常楽院

---------------------------------

■ 第6番目 西帰山 常光寺

公式Web

江東区亀戸4-48-3

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:亀戸七福神(寿老人)、新葛西三十三観音霊場第32番、南葛八十八ヶ所霊場第66番

公式Webの縁起によると、こちらも「足立姫伝説」ゆかりの開基です。

建立は天平九年(737年)、開山は行基菩薩、開基は豊島の冠者、御本尊は行基菩薩作、座像六寸の阿弥陀如来像で六阿弥陀第6番目です。

天文十三年(1544年)に曹洞宗に改宗、中興開山は浅草総泉寺四世の勝庵最大和尚で、中興開基は下総の里見義実と伝わります。

縁起によると、足立姫の父は足立庄司従二位宰相藤原正成、嫁ぎ先は豊島左衛門尉清光となっています。

「禅宗曹洞派豊嶋郡橋場村 總泉寺末、西蹄山ト號ス 本尊彌陀行基ノ作ニシテ長六寸許 脇立ニ観音勢至ヲ安ス コレ六阿彌陀第六番目ニシテ春秋彼岸ハ殊ニ参詣ノモノ多シ 縁起アレト世ノ知ル所ニシテ外ニ事寶カハラサレハ●ス當寺ハ行基草創ノ地ナリト云傳ヘ又中興ヲ勝庵最和尚ト云天文十三年七月十五日寂ス」

(『御府内風土記新編武蔵風土記稿』巻之24葛飾郡之5(国会図書館DC)より)

当山七世圓月江寂禅師は、元禄七年(1694年)正月武府に生まれ、総泉寺(常光寺の本寺)大寂に得度、常光寺了山に従い参禅、各地を遍参され当山や越後宝光寺、武府総泉寺に住されました。

後、武蔵の龍穏寺三十七世に昇住、元文五年(1740年)永平寺禅師を拝命され、寛延二年(1749年)の五百回大恩忌に永平寺で現存する最古の木造建築である山門再建を発願、完成に至りました。

墨跡には曹洞宗の禅師としてはめずらしく「南無阿弥陀仏」が多いとされます。

【写真 上(左)】 山門まわり

【写真 下(右)】 山門の札所標

江戸川区との区界にも近い亀戸四丁目にあります。

亀戸駅から10分ほど、押上駅からも意外に近く北十間川沿いに2㎞ほどです。

【写真 上(左)】 境内

【写真 下(右)】 本堂1

【写真 上(左)】 本堂2

【写真 下(右)】 本堂向拝

広々した印象の境内で、アーチ状の身舎に破風向拝を張り出した個性的な意匠の本堂。

本堂向かって左側には、亀戸七福神の壽老人堂と定印を結ばれた阿弥陀如来が趺坐される無量寿塔があります。

【写真 上(左)】 壽老人堂

【写真 下(右)】 無量寿塔

【写真 上(左)】 南葛霊場の札所標

【写真 下(右)】 六阿弥陀の道標

こちらは南葛八十八ヶ所霊場第66番の札所で札所碑もありましたが、南葛第66番は亀戸三丁目の龍光寺に移動したという情報があり、実際、龍光寺の大師堂には「南葛霊場八十八ヶ所第六十六番」の札所板が掲げられていました。

なお、龍光寺は御朱印の授与はされておりません。(2019年5月確認)

本堂手前の「南無阿弥陀佛」の道標は延宝七年(1679年)在銘で、江戸六阿弥陀最古のものとされています。

御朱印は庫裡にて授与いただきました。

ほかに亀戸七福神の寿老人の御朱印も授与されていますが(筆者は未拝受)、新葛西三十三観音霊場の御朱印授与は不明です。

● 江戸六阿弥陀第6番目の御朱印

中央に三寶印と「六阿弥陀如来」とキリークの揮毫。右に「亀戸六番」の札所印。

左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺

公式Web

足立区扇2-19-3

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

他の札所:荒綾八十八ヶ所霊場第47番

公式Webの由緒によると、こちらも「足立姫伝説」ゆかりの開基で、足立姫の墓所となっています。

寺伝および山門前説明板によると、神亀三年(726年)行基菩薩が庵を開いた(あるいは足立姫菩提所として開創)のが始まりで、(足立姫の父)足立荘司宮城宰相が開基となり、明応元年(1492)には行蓮社正譽龍呑上人が開山とあります。

江戸時代、阿出川對馬守貞次が中興開基となり、慶安元年(1648年)には三代将軍徳川家光公から朱印地十石を与えられ、以降阿出川對馬守を大檀那とする名刹です。

『新編武蔵風土記稿』(足立郡之二、国会図書館DCコマ番号80/196)には以下の記述があります。

「浄土宗、埼玉郡岩槻浄國寺の末、龍燈山貞香院と號す、本尊彌陀行基の作なり、昔此邊六阿彌陀の像彫刻の時、根元の餘木を以て彫刻せし像なれば、根元阿彌陀と稱すと云、六阿彌陀の由来は小臺村の條に出したれば合せ見るべし、寺領十石慶安元年御朱印を賜ふ、開山行蓮社正譽龍呑、明應七年二月十五日寂す、開基は足立庄司宮城宰相と云傳ふ、此人【宮城家譜】及び他の書にも所見なし、かの家譜を見るに、豊嶋二郎吉國が子六郎政業(叉の譜には宮城中務と載せたり)當所を領してより、宮城を氏とせりと云ときは、此人の開基なるにや、されど天正十七年卒せし人なれば、開山より少し時代おくれし人なり、よりて思ふに中興の檀越をたヾちに開基と稱すること、他にも其例あれば、是も實は中興の開基なるも知るべからず、其後阿出川對馬守藤原貞次と云者、中興開基せり、此人は北條氏の家人なりしが、彼家没落の後、當村に土着し、元和二年三月廿三日死す、法諡を性翁院覺譽相圓と云、子孫今村内に住すれど、家系及び記録なければ詳ならず、叉云開闢の頃は荒川の水除堤の外にありしが、何の頃か今の地へ移れりと云。古墳。境内にあり、菩提樹として植てしるしとせり、是は足立庄司の女足立姫の墓なりとて、恵曜禅定門、永禄十三年八月十五日と彫たる古碑をたつ、かの女の碑ならざることは彫せし法諡にても知るべし、寺傳によるに足立姫の法諡を蓮相浄地と號し、卒年は詳ならず、父庄司が此女の爲に六阿彌陀を彫刻せしことは、小臺村の條に出したればここには略す。」

「性翁寺は六阿弥陀発祥の地にして根元の旧跡」といわれ、足立姫物語を描いた『紙本着色性翁寺縁起絵』(足立区登録有形文化財)が伝わります。

『紙本着色性翁寺縁起絵』(足立区史料より。)

これまでの内容と重複するところもありますが、足立姫と当寺の所縁が詳細に説明されている足立区の縁起絵の説明文から抜粋引用します。

「性翁寺は、宮城宰相の娘足立姫の悲劇にまつわる六阿弥陀伝説ゆかりの寺で、この縁起絵は六阿弥陀伝説を檀家にわかりやすく説明するために作られたものです。(中略)

足立姫と豊島左衛門尉が婚礼し、婚家と不仲になった足立姫が十二人の侍女と荒川(現隅田川)へ入水します。足立姫の父である宮城宰相は、十二人の侍女の亡骸を荒川から引き上げましたが、姫の亡骸は見つかりませんでした。宮城宰相は、墓石を立てて、供養のため諸国霊場巡礼の旅に出ます。そして、紀州熊野権現(和歌山県)へたどり着きました。宮城宰相は熊野権現から霊木を授かり、霊木を熊野灘に流します。宮城宰相が紀州を出て邸宅へ帰ると、流した霊木が現在の熊野木付近(足立区江北)で引き上げられていました。宮城宰相はたまたま付近に来ていた行基菩薩を邸宅に招き、行基菩薩に霊木を使って仏を彫るよう依頼します。行基菩薩は、熊野権現の助けを借りて一夜の内に、六体の阿弥陀如来と余った霊木からさらにもう一体の阿弥陀如来を彫りあげました。宮城宰相夫婦は行基菩薩に足立姫の形見の菩提樹で作られた数珠を差し出し、行基菩薩がその数珠を埋葬供養して姫の葬儀をしました。宮城宰相は姫の墓所横へ草庵を建て、木余り如来を安置し、姫の菩提を追善しました。)

第2番目恵明寺からほど近い、荒川の流れのそばにあります。

住宅地のなか、豪壮な山門と瓦塀を構えています。

【写真 上(左)】 門1_「山門」

【写真 下(右)】 軒丸瓦に施された「木餘」

門がふたつありますが、伽藍構成がわからないので、仮に道に面した門を「山門」、その奥の門を「中門」とします。

「山門」は切妻屋根本瓦葺で塀と連接し、寺院にはめずらしい自動扉です。

「山門」周囲の瓦塀の軒丸瓦に施された「木餘」の文字もなかなかの見どころ。

【写真 上(左)】 門2_「中門」

【写真 下(右)】 お不動さま

その先には中門で、右手には矜羯羅・制吒迦の二童子を従えた坐像のお不動さまが御座します。台座には「成田山」の文字。

東京下町には浄土宗寺院でも、お不動さまが御座す例がけっこうあります。

【写真 上(左)】 斜めからの「中門」

【写真 下(右)】 「中門」屋根の見事な意匠

「中門」は、おそらく四脚門ないし薬医門で本瓦葺。

梁上に二連の本蟇股。大棟の熨斗瓦端に鴟尾、降棟の鬼瓦部に「性翁寺」とその上に龍の棟飾り。精緻な設えの留蓋瓦の下に巴紋?を刻した軒丸瓦(鐙瓦)が並ぶ見事な意匠です。

参拝前に右手の事務所にお声掛けするのがルールとなっています。

こぢんまりとしていますが、細やかに手入れされ「女人霊場」にふさわしいしっとり落ち着いた山内です。

【写真 上(左)】 「中門」越しの本堂

【写真 下(右)】 緑ゆたかな山内

参道左手には三基の「木餘如来」の石碑、その先の本堂手前にも「木餘如来」の石碑があります。

【写真 上(左)】 「木余如来」の石碑1

【写真 下(右)】 「木余如来」の石碑2

【写真 上(左)】 本堂前参道

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 お地蔵さま

本堂左手前にはお地蔵さまが御座します。

本堂は陸屋根の近代建築で、屋根側面に浄土宗の月影杏葉紋、向拝見上げに「木余如来」の扁額、扉の下欄に葵紋。

堂内上部には「竜灯山」の扁額が掲げられていました。

○ お寺様でいただいた東京都教育庁のポストカードより(御本尊の阿弥陀如来)

御本尊の木像阿弥陀如来坐像は東京都指定文化財(彫刻)。

六阿弥陀の余木で作られたされる伝・行基作の阿弥陀如来像で、平安末期から鎌倉初期の作とみられています。

六阿弥陀を刻したあとの根元の余り木を用いたお像と伝わるため、「根元阿弥陀」とも呼ばれます。

阿弥陀如来像、『紙本着色性翁寺縁起絵』ともに、不定期ながら公開されることがあります。

足立姫の墓所は墓地内にあります。

寺務所で場所をお伺いしたところ快くご教示いただいたので、部外者でもお参り可能かと思いますが、事前に寺務所にて申し出た方がよろしいかと思います。

【写真 上(左)】 足立姫の墓所

【写真 下(右)】 「足立荘司」の碑

足立姫の墓所は奥まった一画にあります。

手前に「足立姫」の石碑と、向かって右手奥には「足立荘司 宮城宰相」と刻された石碑ないし墓石がありました。

御朱印は、寺務所での参拝受付時に書置のものを拝受できます。

なお、御朱印は江戸六阿弥陀の1種で、荒綾八十八ヶ所霊場の御朱印は授与されていない模様です。

● 江戸六阿弥陀 木余の弥陀の御朱印

中央に阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の御寶印と「木余如来」の揮毫。右に「第札所印、左下に寺号の揮毫と「木餘」の寺院印が捺されています。

■ 木残(末木)の観音 補陀山 補陀落寿院 昌林寺

北区西ケ原3-12-6

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

他の札所:上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番、北豊島三十三観音霊場第19番、滝野川寺院めぐり第10番

『滝野川寺院めぐり案内』には、開創・開山・開基などは不詳。行基菩薩の作とされる末木観世音菩薩を御本尊とする。応永年間(1394~1428年)に鎌倉公方足利持氏公が再興し、禅刹に改め祥林寺と号した。その後江戸橋場総泉寺4世の宗最和尚が中興開山となり、昌林寺に改称。太田道灌公の寄進を受けて伽藍を善美とし、彫刻物はすべて左甚五郎の作と伝わる。明治十六年(1883年)曹洞宗大本山永平寺の61世絶海天真禅師がご入山され御隠寮となり、太政大臣三条実美公は当山の風光を賞して「百花一覧之台」と賛した。などの寺歴が記されています。

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。

「禅宗曹洞派橋場總泉寺末 補陀山ト号ス 古ハ補陀楽壽院ト号セシヲ應永十八年足利持氏再營シテ祥林寺ト改メ 文明十一年太田道灌田園二十四町を寄附セリ 其後大永五年丙丁ニ罹リシ後本山四世勝庵宗最中興シテ今ノ文字ニ改ム 此僧ハ天文十三年七月十五寂ス 本尊正観音ハ行基ノ作ニテ 六阿彌陀彫刻ノ時同木ノ末木ヲ以テコノ像ヲ作リシユヘ 末木ノ観音と号と云 昔ハ本堂ノ造リモ壮厳ヲ盡セシニヤ 今ノ堂ニ用ル所ノ扉獅子牡丹桐鳳凰等ノ彫刻最工ニシテ 近世ノモノニアラス是左甚五郎ノ作ニテ先年火災ノ時僅ニ残リシモノト云」

昌林寺は江戸(武州)六阿弥陀ゆかりの木残の末木観音様として知られ、『江戸名所図会』に「本尊末木観世音菩薩は、開山行基菩薩の作なり。往古六阿弥陀彫刻の折から末木を以って作りたまひしとぞ。」と記され、江戸六阿弥陀との関連が裏付けられています。

江戸六阿弥陀の無量寺、与楽寺、昌林寺の3寺は滝野川寺院めぐりの札所と重複します。

滝野川寺院めぐりは、桜の名所であった王子・飛鳥山、紅葉の名所として知られた滝野川、つつじの名所の駒込染井など、江戸時代のレクリエーションの名所ときれいに重なっていますが、江戸六阿弥陀も一部同じコースを辿ります。

【写真 上(左)】 山門から山内

【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標

谷田川通りから少し入った住宅街のなかにこぢんまりと整った山内。

山門脇に上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)第5番の札所標が建っています。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め左から本堂

入母屋造本瓦様の銅板葺で、軒下に向拝を付設しています。

水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に「補陀山」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝見上げ

朱の欄干と横長の花頭窓が印象的な本堂の手前には、江戸六阿弥陀&上野王子駒込辺三十三観音霊場(西國霊場)の札所標と昭和62年造立の百寿観世音菩薩が御座します。

【写真 上(左)】 百寿観世音菩薩

【写真 下(右)】 本堂扁額

御朱印は庫裡にて拝受しました。

メジャー霊場の札所ではありませんが、最近は「江戸六阿弥陀」巡拝者も増えているのか、御朱印対応は手慣れておられます。

滝野川寺院めぐりの御朱印も問題なく授与いただけました。

なお、上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は、「江戸六阿弥陀」の参拝でも捺されているようです。

● 江戸六阿弥陀 木残(末木)の観音の御朱印

中央に「本尊 末木観世音菩薩」の印判と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。

左上に上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印の札所印「藤井寺寫 西國第五番」の札所印が捺されています。

左下には山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。

滝野川霊場の御朱印では「末木観音」の揮毫。

江戸六阿弥陀と観音霊場の御朱印では「本尊 末木観世音菩薩」の印判の様式にて授与されるようです。

〔滝野川寺院めぐり第10番の御朱印〕

中央に「末木観音」の揮毫と聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)とその下に「末木観世音菩薩 西国五番」の横書きの印判。

左上に「滝野川寺院めぐり 第十番寺」の札所印で、札所無申告で授与されると思われる「藤井寺寫 西國第五番」の上野王子駒込辺三十三観音霊場第5番の札所印は捺されていません。

左下に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 江戸六阿弥陀 その他の関連寺社

□ 船方神社

北区堀船4-13-28

旧船方村鎮守。

もとは十二天塚とも称され、六阿弥陀伝承ゆかりのお社と伝わります。

現地案内板(北区教育委員会)より抜粋引用します。

「昔、この地域の荘園領主の豊島清光は子供に恵まれず、熊野権現の神々に祈願して一人の姫を授かります。成人して足立小輔に嫁がせましたが、心ない仕打ちを受けた姫は入間川(荒川)に身を投げ、十二人の侍女も姫を追って身を投げたという話が江戸六阿弥陀伝承のなかにあります。(中略)熊野信仰が盛んだった荒川流域の村々では悲しい侍女達の地域伝承と密教の十二天や熊野信仰とが結びつき、船方神社の十二天社としてまつられたものといえます。なお、この伝承は江戸時代、江戸六阿弥陀参詣の札所寺院によって縁起化されました。しかし荒川に身を沈めたのは清光の姫でなく、足立庄司の姫だという伝承、姫の父親に実在しなかった人物の登場する点や伝承の時代設定とは異なる奈良時代の高僧行基が登場する点などのように付会性が強く、縁起の内容は寺院により少しずつ異なって伝えられています。」

『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之九、国会図書館DCコマ番号170/209)には以下の記述があります。

「(船方村)十二天社 足立郡宮城村性翁寺の縁起に、神龜二年六月足立庄司宮城宰相の女、豊嶋左衛門に嫁せしか故有て荒川に入水せし時、彼に従ひたる侍女十二人主に殉して水に投せし骸を葬て十二天森と號す、今の船方村鎮守是なりと載たり、されと彼事績の疑ふへきことは性翁寺の條にも辨せし如くなれは元より信すへき事にはあらず、延命寺持。」

当社は御朱印不授与の模様です。

□ 中臺山 医王院 光圓寺

文京区小石川4-12-8

浄土宗

小石川にある浄土宗寺院で江戸六阿弥陀とのゆかりが伝わります。

『小石川區史』/文京区立真砂中央図書館蔵P.834の光圓寺の項には「六阿弥陀」ゆかりの縁起が記されていますので以下引用します。

「天平十三年行基菩薩東國巡錫の砌此處に一宇を建立し、薬師如来を自刻して安置し、堂前に一公孫樹を植ゑたのが當寺の創めであると云ふ。(中略)文政時代には境内三千坪あり、本堂には薬師如来を本尊とし、別に江戸六阿彌陀の一と稱せられる阿彌陀如来を新本尊として其背後に勧請した。」

※ 『江戸名所図会』7巻[13](国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)

また、『江戸名所図会』の光圓寺の挿絵には、確かに「六阿弥陀本木薬師如来安置あり」とあり、光圓寺の項(7巻 [13])には「行基菩薩件の杉の本木を以て此本尊を模刻し此境に一宇を営んで安置せり又六道流傳の衆生●救ハん為末木を以て六躰の弥陀像を彫造し六所に分ちたり 江戸六阿弥陀と稱●る●の是なり」とあります。

この伝承によると杉の本木から刻したのは薬師如来で、六体の阿弥陀造は末木を刻したことになっています。

また、当寺公式Webには以下の記載があります。

「天平13(741)年、行基菩薩が43歳の時、東の方の国の人々に教えを広めようとして、まず南紀州の熊野神社に泊まりがけで参詣をして奈良へ帰る路の傍らに大きな杉の木がありました。これを像の材として仏像を作ろうとその木を切って、心に誓って思われましたのは、『もし御仏様のこころにかないますなら、この木を流しますから縁のある土地に到着さしてください』と。ご自分は全国を回り東の方の国に行かれ、この小石川の土地にいたり給うと、紀州から流された杉の木が小石川という入江に流れ着いていました。(注釈して、大昔はこの辺りから高田のあたりまで神田橋の内外すべて入江で河をなしていたと記されています)。これは御仏様のこころであると自分のやさしい母のため香や花をささげ、礼拝して信心のまことをおつくしになりました。そうすると目の前に薬師女が金色の光を放って表れました。行基菩薩は、例の流れ着いた杉の木の本木で御本尊様をかたどって刻み、この土地に一つの寺を建てて安置申し上げました。」

足立姫、足立の長者、豊島の長者などは登場しないものの、六阿弥陀伝承に近い内容となっています。

当寺は御朱印不授与の模様です。

□ 本木熊野神社

足立区本木南町18-8

性翁寺がある足立区扇の東隣に本木というエリアがあります。

『新編武蔵風土記稿』(足立郡之二、国会図書館DCコマ番号76/196)には、旧本木村について以下の記述があります。

「(本木村) 村名の起りは、今宮城村性翁寺の本尊本木阿彌陀と云もの、昔村内善覺寺に在て名高かりしゆへ、後村名になせしと云(中略)かの一番の像は今豊島村西福寺にあり」

旧本木村の善覺寺は荒川辺八十八ヶ所霊場の第33番札所で、廃寺となったのちは札所は六阿弥陀第1番目の西福寺に移動しています。

『風土記稿』の記載によると、六阿弥陀第1番目の阿弥陀如来も善覺寺から西福寺に移動したことになります。

なお、善覺寺は本木北野神社(足立区本木南町17-1)の元別当だったので、現在の足立区本木南町付近にあったのではないでしょうか。

なお、六阿弥陀伝承は熊野信仰とふかいつながりがありますが、本木熊野神社(→「猫の足あと」様)は熊野を信仰していた豊島清光による創建と伝わります。(本木北野神社も豊島清光創建と伝わります。)

さらに王子神社の公式Webの「御由緒」には、「元亨2年(1322年)、領主豊島氏が紀州熊野三社より王子大神をお迎えして、改めて「若一王子宮」と奉斉し、熊野にならって景観を整えたといわれます。」とあり、豊島氏がこの大社の奉斉にかかわっていたことがうかがえます。

となると、江戸六阿弥陀は豊島氏を介して王子神社とも関わりをもっていた可能性もあります。

豊島氏が熊野より勧請したのは王子大神で、「若一王子宮(にゃくいちおうじぐう)」と称したと伝わり、こちらについては複雑な経緯もありそうなので稿を改めます。

また、『東都六阿弥陀考證』という文献もみつかりましたが、これについても別途調べてみたいと思います。

【 BGM 】

■ ひらひら ひらら - ClariS

■ 夢の途中 - KOKIA

■ 潮見表 - 遊佐未森

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渾身の一撃的ロッカ・バラード ~ Steve Perry/Journey ~

なぜか突然聴きたくなり、聴き直してみたらやっぱり凄かった。

Steve PerryなくしてJourneyなし!

■ Journey - Faithfully (Official HD Video - 1983)

■ Steve Perry/Journey "Still They Ride" Live and Studio versions

■ Journey - When You Love a Woman (Official HD Video - 1996)

Steve PerryなくしてJourneyなし!

■ Journey - Faithfully (Official HD Video - 1983)

■ Steve Perry/Journey "Still They Ride" Live and Studio versions

■ Journey - When You Love a Woman (Official HD Video - 1996)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

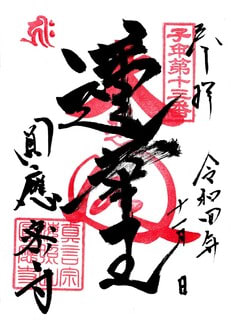

■ 御朱印の読み方

寺院の御朱印では、ふつうは御本尊や札所本尊の尊格名が揮毫されることが多いです。

この場合は、仏教の尊格の知識があればとくに問題なく解読できます。

ところが、御朱印には尊格に文字が付加されたり、まったく異なる字句(文字)が揮毫されることがあります。

そこで、今回はそのような例をあげてみます。

それぞれの字句(文字)については、それぞれ深い意味があるのでじっくり調べてから追記することとし、まずは事例メインにあげてみます。

なお、日蓮宗、法華宗系寺院で授与される御首題・お題目(南無妙法蓮華経)は「御朱印」ではありません。

■ 御寶号・ご宝号(ごほうごう)

南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)

真言宗でもっとも重要とされるお唱えです。

「南無」は梵語で「ナマス」。帰依、帰命、敬礼などを意味します。

「大師」は、お大師さま(弘法大師空海)。

「遍照金剛」は、お大師さまが師の恵果阿闍梨よりいただいた「密号」というお名前です。

→ 真言宗智山派総本山智積院資料

真言宗寺院では比較的よく授与されますが、揮毫は「遍照金剛」ないし「南無遍照金剛」となる場合が多いようです。

他宗でも、弘法大師霊場の札所寺院では授与されることがあります。

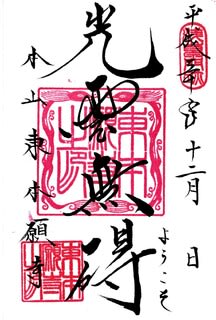

【写真 上(左)】 高野山 東京別院(高野山真言宗/港区高輪)

【写真 下(右)】 大悲山 塩船観音寺(真言宗醍醐派/東京都青梅市)

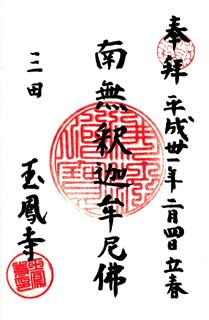

■ 六字御名号(ろくじごみょうごう)

南無阿弥陀仏 南無阿彌陀佛(なむあみだぶつ)

浄土宗、時宗、真宗など、浄土教系で奉じられる名号です。

「南無」は梵語で「ナマス」。帰依、帰命、敬礼などを意味します。

阿弥陀仏(阿弥陀如来)に帰依するとの意です。

浄土宗、時宗、真宗寺院でよく授与される揮毫です。

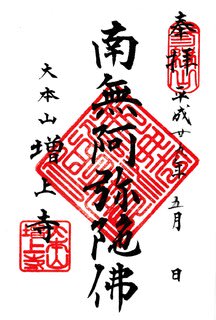

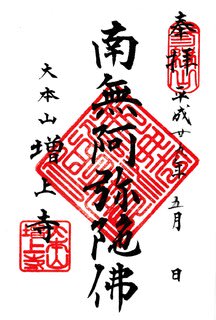

【写真 上(左)】 三縁山 増上寺(浄土宗/港区芝公園)

【写真 下(右)】 藤沢山 清浄光寺(遊行寺)(時宗/神奈川県藤沢市)

この他、御名号は九字御名号、十字御名号などがあります。

九字御名号(南無不可思議光如来)は真宗系の御朱印(参拝記念)で授与されることがあります。

寿徳山 萬榮寺(真宗大谷派/北区田端)

十字御名号(帰命尽十方無碍光如来)の授与例は少ないようですが、「光雲無碍(こううんむげ)」として揮毫授与される例はあります。

【写真 上(左)】 東本願寺(浄土真宗東本願寺派/台東区西浅草)

【写真 下(右)】 牛久大佛(浄土真宗東本願寺派/茨城県牛久市)

■ 本尊唱名(ほんぞんしょうみょう)

南無釈迦牟尼佛 南無釋迦牟尼佛(なむしゃかむにぶつ)

禅宗系の宗派本尊、釈迦牟尼佛に帰依するとの意です。

禅宗、とくに曹洞宗、臨済宗寺院でよく授与される揮毫です。

御本尊が釈迦牟尼佛でない禅刹でも、宗派本尊として授与される場合があります。

【写真 上(左)】 金鳳山 平林寺(臨済宗妙心寺派/埼玉県新座市)

【写真 下(右)】 大平山 大中寺(曹洞宗/栃木県栃木市)

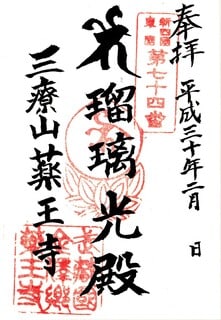

■ 無量寿(光)殿(むりょうじゅ(こう)でん)

阿弥陀仏(阿弥陀如来)の梵号は「アミターユス」「アミターバ」で、「アミターユス」は「量りしれないいのち(寿)をもつ者」、「アミターバ」は「量りしれないひかり(光)をもつ者」を意味します。

よって、阿弥陀仏(阿弥陀如来)を無量寿仏・無量光仏とあらわす場合があります。

「殿」は尊格が御座(おわ)すところ、仏殿・仏堂を意味します。

→ 総本山知恩院布教師会Web

天台宗寺院、真言宗寺院などでときおり授与される揮毫です。

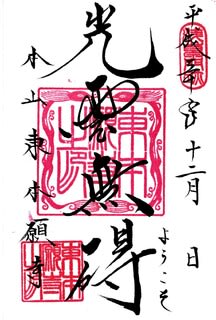

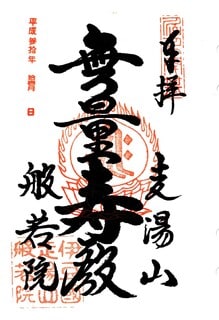

【写真 上(左)】 走湯山 般若院(高野山真言宗/静岡県熱海市)

【写真 下(右)】 浮岳山 深大寺(天台宗/東京都調布市)

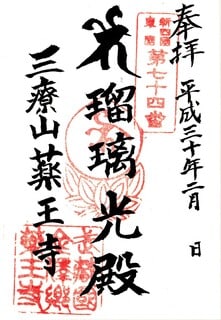

■ 瑠璃(光)殿(るり(こう)でん)

薬師如来(薬師瑠璃光如来)をあらわします。

薬師如来は東方浄瑠璃(光)浄土の教主とされ、「瑠璃」が象徴語です。

「瑠璃光」がつかわれる場合もあります。

比較的幅広い宗派の寺院で授与される揮毫です。

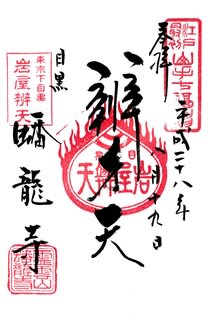

【写真 上(左)】 東叡山 寛永寺(天台宗/台東区上野公園)

【写真 下(右)】 三療山 薬王寺(真言宗御室派/横浜市金沢区)

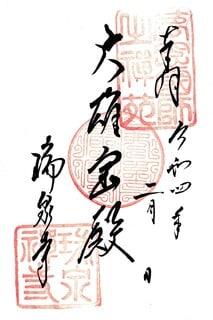

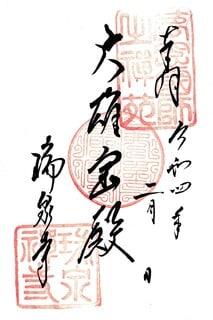

■ 大雄宝殿(だいゆうほうでん)

禅宗系の本堂をいいます。

禅宗系寺院の御本尊は釈迦牟尼佛が多いので、間接的に釈迦牟尼佛をあらわす場合もあります。

とくに黄檗宗寺院の御朱印で目立つ揮毫です。

【写真 上(左)】 牛頭山 弘福寺(黄檗宗/墨田区向島)

【写真 下(右)】 錦屏山 瑞泉寺(臨済宗円覚寺派/鎌倉市二階堂)

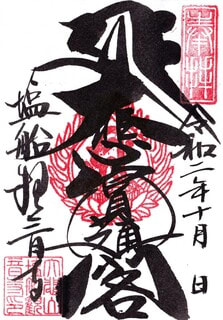

■ 大悲殿/大悲閣(だいひでん/だいひかく)

御朱印をいただきはじめて、まず??マークがつくのがおそらくこの揮毫です。

「悲」というインパクトのある文字が入るので、気になります。

「大悲」とは観世音菩薩(観自在菩薩)の別名です。

Wikipediaには、『観世音菩薩普門品』(観音経)は「観音菩薩の力を信じ、慈悲の心を信じ、その名を唱えれば、観音菩薩に救われることが書かれた経文」とあり、「大悲」は観世音菩薩の慈悲の心をあらわすことばとされます。

「殿」は尊格が御座す仏殿・仏堂、「閣」も同様ですが「閣」は「殿」よりも高い建物をあらわすようです。

つまり「大悲殿」「大悲閣」は観音さまの御座す仏殿・仏閣をあらわすことになります。

幅広い宗派で授与されますが、とくに観音霊場の御朱印で多用されるようです。

【写真 上(左)】 荒神山 龍昌寺(真言宗智山派/埼玉県熊谷市)

忍秩父三十四観音霊場第1番

【写真 下(右)】 補陀山 普門寺(曹洞宗/山梨県都留市)

郡内三十三番観音霊場第1番

【写真 上(左)】 功臣山 報国寺(臨済宗建長寺派/鎌倉市浄明寺)

鎌倉三十三観音霊場第10番 聖観世音菩薩を示す例

【写真 下(右)】 大蔵山 杉本寺(天台宗/鎌倉市二階堂)

坂東三十三箇所(観音霊場)第1番 十一面観世音菩薩を示す例

■ 圓通閣/圓通殿(えんつ(づ)うかく/えんつ(づ)うでん)

「圓通」も観世音菩薩(観自在菩薩)の別名とされます。

横浜市鶴見区の曹洞宗 醫王山 成願寺のWeb「今月の禅語・当寺所蔵」の2019年7月の項には以下のとおりあります。

作者:總持寺 第5世 新井石禅禅師 書

出典:

題名:圓通「えんづう」

意味:「周圓融通」円満、円成にして神通、通力をさす。聖者所証の理。

Webで「周圓融通」を検索してみると、「智慧によって悟られた絶対の真理は、あまねくゆきわたり、その作用は自在であること。また、真理を悟る智慧の実践。」という定義が複数みつかります。

おそらく孫引きと思われるので原典があるはずですが、いまのところ不明です。

(重要な仏教経典とされる『首楞厳経』(しゅりょうごんきょう)では、「圓通」について能く説かれているとされます。)

京都市北区鷹峯北鷹峯町の源光庵は「悟りの窓」と「迷いの窓」で有名ですが、公式Webの「悟りの窓」の説明には「悟りの窓の円型は『禅と円通』の心を表し」とあります。

「圓通大士」をぐぐると、「円満融通の菩薩 の意、観世音菩薩の異称。」という説明がヒットします。(goo辞書)

八王子市の曹洞宗 皎月院の公式Webの『大悲呪』の説明に「千手千眼を持つ観自在菩薩(観世音菩薩、観音さま)の広大無辺・無量円満・無礙融通なる大慈悲心を表した陀羅尼です。」とあります。

Wikipediaには、『大悲呪』(大悲心陀羅尼)とは「『千手千眼観世音菩薩広大円満無礙大悲心陀羅尼経』に含まれているため千手観音の陀羅尼として知られているが、(略)主に禅宗で広く読誦される。」とあります。

「圓通」と観音さまの結びつきをみるとき、「周圓融通」よりも「大悲呪」(無量円満・無礙融通)の方がより観音さまに絞られているような気がしますが、「圓通」系の御朱印は千手観世音菩薩以外にも使われ、しかも禅刹以外でも授与されるので、さらに混沌としてきます。

ともあれ、「圓通閣」「圓通殿」はふつう観音堂の意で用いられ、観音堂の扁額に掲げられることもめずらしくありません。

「円通閣」「円通殿」と揮毫されることもあります。

【写真 上(左)】 白華山 観音寺(真言宗系単立/群馬県藤岡市)

【写真 下(右)】 慈雲山 逢善寺(天台宗/茨城県稲敷市)

【写真 上(左)】 飛渕山 龍石寺(曹洞宗/埼玉県秩父市)

千手観世音菩薩の例

【写真 下(右)】 大悲山 塩船観音寺(真言宗醍醐派/東京都青梅市)

山号との複合例

■ 大光普照/大光普照殿(だいこうふしょう/だいこうふしょうでん)

レファレンス協同データベース(香川県立図書館)には「そもそも、六観音信仰は、六世紀に中国の天台大師智顗が『摩訶止観』で展開した説にはじまります。大師は書中で、大悲・大慈・獅子無畏・大光普照・天人丈夫・大梵深遠の六観音を説きました。」とあります。

六観音とは六道それぞれの衆生を救う六尊の観世音菩薩で、Webでググった結果、天台大師智顗の六観音と現在の六観音、そして六道との間にはおそらく以下の関連があります。

大悲:聖観世音菩薩:地獄道

大慈:千手観世音菩薩:餓鬼道

獅子無畏:馬頭観世音菩薩:畜生道

大光普照:十一面観世音菩薩:修羅道

天人丈夫:准胝観世音菩薩(or 不空羂索観世音菩薩):人間道

大梵深遠:如意輪観世音菩薩:天道/天上界

仏教では、衆生は生死を繰り返しながら六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上界)を彷徨いつづけるとされます。

これが六道輪廻です。

極楽往生を遂げるとは、この六道輪廻から抜け出すことをいいます。

六道のうち、最上の天上界は人間道より上の世界で、「苦しみがほとんどない世界」とされます。

凡人には、このような世界から救われるというイメージはなかなか湧きにくいですが、とにかくそういうことになっています。

「苦しみがほとんどない世界」(天上界)といえども依然として六道輪廻のなかにありますから、行いによっては他の世界に生まれかわる可能性はあるわけで、真の救いはやはり六道輪廻から脱けだす極楽往生ということになるのかと。

諸説ありますが、衆生は死後、閻魔大王を含む十回の裁きを受けて来世の道(六道のいずれか)が決まるといいます。

人間道は上から二番目のポジションで、行いが悪ければ修羅道~地獄道、行いがよければ人間道、あるいは天上界が来世ということになります。

しかし、いずれにしても六道輪廻のなかですから、衆生が六道輪廻から抜け出すのは容易ではないようにも思われます。

これを超越するスペシャルなコースが、いわゆる「御来迎」です。

これは臨終の際に、極楽浄土から教主の阿弥陀如来みずからが観世音菩薩、勢至菩薩を従えて地上まで迎えにこられるというものです。

「御来迎」は臨終から極楽への直行コースですから、裁きを受けることなく六道を抜けて極楽往生ということになります。

→ 阿弥陀聖衆来迎図(文化遺産オンライン)

「御来迎」は、”利他”を極めた生涯を送った人に訪れるものだそうです。

たとえば自らを犠牲にして多くの人々を救ったなどが、これにあたるとも思いますが、そのような人はごくごく一部ですから、やはり煩悩を抱えるふつうの人々は六道を彷徨うこととなります。

”忘己利他”の碑(延生山 城興寺(天台宗/栃木県芳賀町))

□ 松任谷由実 - 守ってあげたい

恋愛、子育てや肉親の介護も”利他”を含むと思うが、「御来迎」を招くほどの”利他”は、もっとパブリックなものでは?

(1981年リリースのヒット曲。人々のきもちや社会の空気に余裕のあったこの頃は、いまより”利他”の意識が高かったかもしれぬ。)

しかし、救いはあるもので、どの道にあろうとも救いの手を差し伸べてくださる存在がおられます。

それが六地蔵、六観音です。

六地蔵は六道それぞれの衆生の苦悩を救済するとされ、六観音は六道それぞれ、ないし六道輪廻から衆生を救うとされます。

「六道輪廻から救う」ということは極楽往生を意味しますから、これは究極の救済ともみられます。(このあたりの解釈は宗派によって異なるようです。)

観世音菩薩はこのような「浄土への救済」(極楽往生)を施す存在なので、観音信仰が遍く広まったという見方もあります。

はなしが逸れました。

さて、↑ によると「大光普照:十一面観世音菩薩」ですから、大光普照殿とは十一面観世音菩薩の御座す仏殿をさすことになります。

じっさい、「大光普照」あるいは「大光普照殿」の御朱印を授与される寺院の多くは十一面観世音菩薩をメインに安しているようです。

現世での10種類の利益(十種勝利)と来世での4種類の果報(四種功徳)をもたらすとされる強力な観音さまです。

【写真 上(左)】 金鑚山 大光普照寺(天台宗/埼玉県神川町)

【写真 下(右)】 青苔山 法長寺(曹洞宗/埼玉県横瀬町)

■ 阿遮羅殿(あしゃらでん)

「阿遮羅」とは不動明王の梵名「acalanātha(アチャラナータ)」の漢字表記で、不動堂を阿遮羅殿と記す場合があります。

こちらはなかなかレアな揮毫で、筆者はこれまでわずか2例(いずれも真言密寺)しか拝受しておりません。

【写真 上(左)】妙池山 實相寺(真言宗豊山派/群馬県板倉町)

【写真 下(右)】八幡山 観音寺(真言宗智山派/横浜市港北区)

北区滝野川の本智院(真言宗智山派)の不動明王が御座す堂宇の扁額には「阿遮羅尊」とあります。

また、荒川区東尾久の蓮華寺(真言宗豊山派)は、不動明王を御本尊とする寺院で、山号を「阿遮羅山」、院号を「阿遮院」と号します。

【写真 上(左)】 本智院の扁額

【写真 下(右)】 蓮華寺(阿遮院)の御朱印

御朱印尊格は「不動明王」です。

■ 蓮華王/蓮華王殿(れんげおう/れんげおうでん)

「蓮華王」とは、千手観世音菩薩をさす揮毫です。

千手観世音菩薩は、千手千眼観世音菩薩(観自在菩薩)、十一面千手千眼観世音菩薩などとも呼ばれ、六観音の一尊に数えられます。

梵名の「sahasrabhuja/サハスラブジャ」は「千の手を持つもの」の意で、三昧耶形は開蓮華、蓮華上宝珠。

実際に千以上の手を持たれる像例もありますが、一般には十一面四十二臂で、うち「真手」といわれる二本の手は衆生救済のため四十の功徳をあらわされるといいます。

真手以外の四十本の手は、一本の手でおのおの二十五の苦しみや災難を救う功徳があるといわれ、40×25=1,000で千手をあらわすといいます。

掌に眼をもたれることから「千眼」の名が付されることがあります。

別名「蓮華王」を称されることについては、Web検索すると「胎蔵界曼荼羅で観音が配置される場所を『蓮華部』というが、千手観音はその中でも『蓮華王菩薩』と称される最高位の存在」という記述がかなり見つかります。

しかし高野山霊宝館資料、文化庁Web資料、『胎蔵マンダラ虚空蔵院の思想』(八田幸雄氏(PDF))などの諸資料をみても、千手千眼観世音菩薩は胎蔵(界)曼荼羅の「虚空蔵院」に位置しています。

なので「蓮華王」といういう名称は、三昧耶形である開蓮華、蓮華上宝珠からきているものと思われます。

「蓮華王」の御朱印授与例は多くはありません。