関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編)

この記事、アクセスしにくくなっていたのでアゲてみます。

なお、現在、札所0番の愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)様(沼津市大岡4051)が実質的な事務局対応(専用納経帳の頒布など)をされていますので、発願にトライされる方はまずはこちらの参拝をおすすめします。

→ 詳細はこちら。

-------------------------

2022/02/13に記事は一応完結していますが、札所の追加・変更があったのでリニューアルUPします。

伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代開創と伝わる伊豆全域に広がる弘法大師霊場です。

ながらく巡拝者は途絶えていたものとみられますが、昭和50年に伊豆霊場振興会が設立され復興が始まりました。

初番発願所は伊豆の国市四日町の長徳寺(以前は伊豆市田沢の嶺松院)、八十八番結願所は修禅寺および修禅寺奥の院。

全行程は460㎞で札所は伊豆半島全域に及びますが、とくに南伊豆町に多く立地しています。

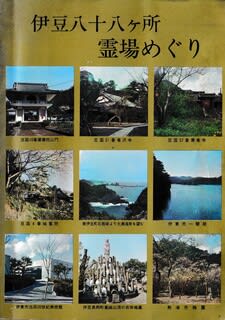

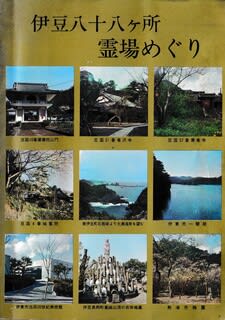

この霊場の巡拝ガイドブック『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(監修:伊豆霊場振興会)を参考に、歴史をたどってみます。

伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代から明治初期にかけて多くの巡拝者を迎えたとみられる歴史ある霊場です。

伊豆には弘法大師の逸話が多く伝わります。

弘法大師が唐に渡られる前後14年の間に訪れた「桂山の山寺」は修禅寺であったともいわれ、この地で弘法大師霊場が隆盛する素地は、往古からすでにあったとみることができます。

結願所の修禅寺(福地山修禅萬安禅寺)は、大同二年(807年)弘法大師による開創と伝わり、その後約470年間は真言宗寺院として栄えました。

鎌倉時代、中国から蘭渓道隆禅師が入山して臨済宗に改宗。

さらに室町時代の応永九年(1489年)には、韮山城主北条早雲が遠州から隆渓繁紹禅師を招いて曹洞宗に改宗しています。

修禅寺の影響が強いとみられるこの霊場では、当初真言宗で、のちに禅宗に改めた寺院が多くあります。

禅宗メインでありながら御本尊は多彩で、札所によっては密寺の雰囲気を色濃く残していることも、この霊場の個性であり魅力であるかと思います。

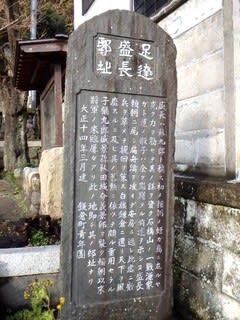

昭和に入って霊場は衰退し無住の札所も増えましたが、昭和40年代頃、伊豆在住の田上東平氏が第28番札所「大江院」に霊場の納経帳が残されていることを知り、昭和50年に伊豆霊場振興会を設立されて霊場の復興が始まりました。

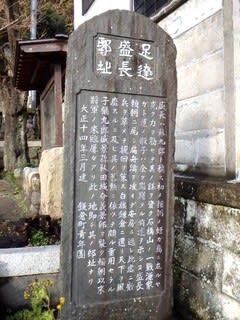

田上氏は第6番札所「金剛寺」でも明治22年の日付の木版を発見、平成に入って第21番「龍澤寺」で天保十五年(1844年)と彫られた巡拝祈念碑がみつかり、少なくとも江戸時代には巡拝されていたという裏付けがなされました。

温泉地や観光地にある札所も多く、公式WebもUPされ、このところの御朱印ブームもあって近年、巡拝者が増えている模様。

~ 江戸時代より巡礼されていた伊豆八十八ヶ所霊場 長い沈黙から 今、まさに蘇る ~

(巡拝ガイド表紙より)

さらに2021年6月、伊豆八十八ヶ所霊場を熱海を起点として回る「熱海御朱印物語」が企画され、詳細なガイドが紹介されています。

「神社仏閣に参拝した証に頂くのが『御朱印』で、お遍路の様に、お経を納める事で頂くのが『納経印』と言います。御朱印という姿形は一緒でも意味は違います。まずは気軽に『御朱印』を集めながら、伊豆半島を楽しんでみませんか。」(同Webより)という趣意で、「御朱印」を納経や読経から切り離し、参加者を広げようという試みは賛否両論あるのかもしれませんが、時代に見合ったかたちなのかもしれません。(→ リリース紹介の記事)

巡拝はマイカー利用が楽ですが、伊豆半島全域をカバーしている東海バスで、公共交通機関を利用した巡拝コースが設定されています。

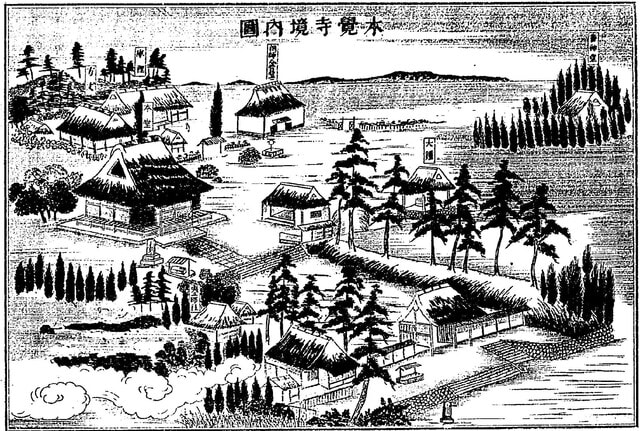

〔 東海バスのパンフ掲載地図 〕

※ 一部現況と異なる内容があります。

〔 札所一覧 〕

※ 一部現況と異なる内容あり。追って修正します。

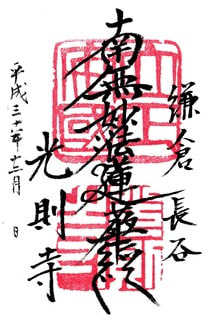

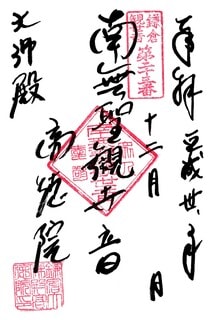

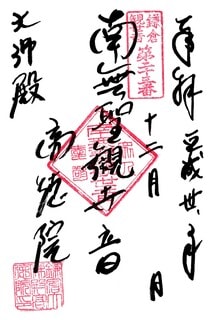

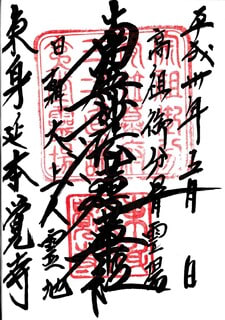

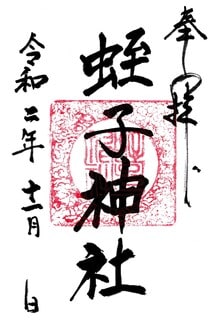

2020年秋、数年がかりで結願しましたので、拝受した御朱印をご紹介します。

この霊場はほぼ2巡しており、専用納経帳のほか、ほとんどの札所で書入・印判の御朱印をいただいていますので両方ご紹介します。

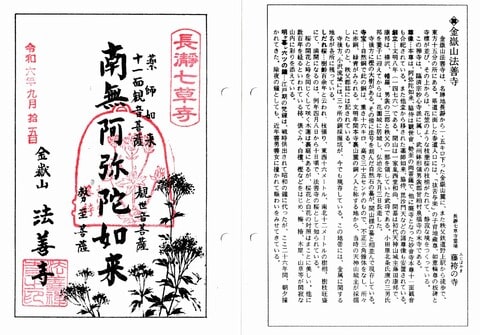

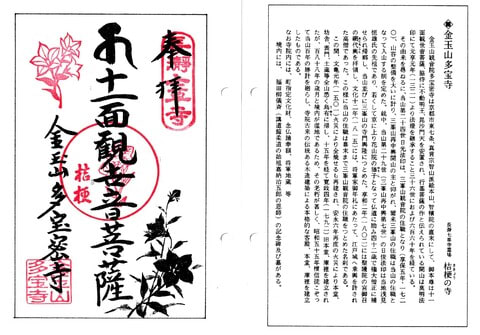

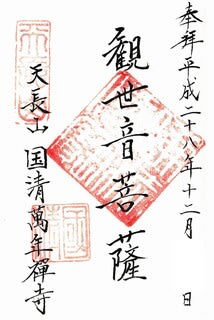

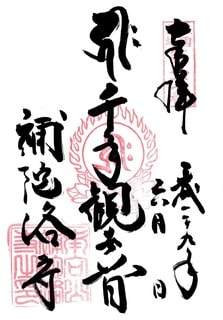

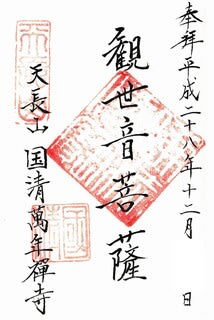

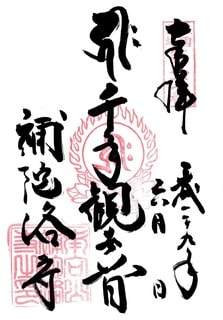

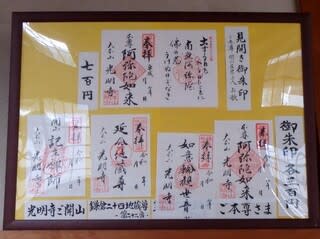

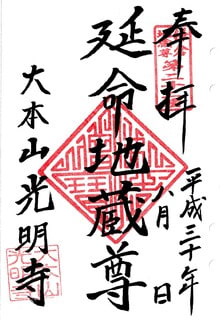

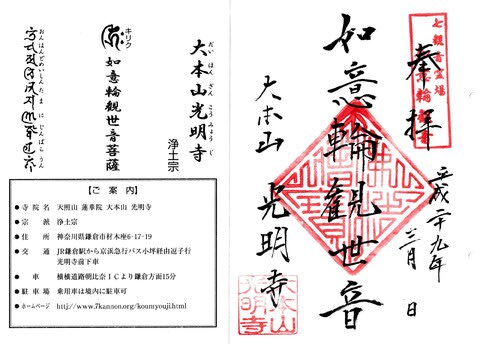

伊豆八十八ヶ所霊場の専用納経帳は、デフォルトで揮毫の札所本尊、山号寺号などの揮毫が印刷されており、これに主印(三寶印、御寶印)と札所印、寺院印などの捺印をいただいて完成します。

ご不在の場合でも堂内に印が備えてあればセルフで捺印し、完成することができます。

霊場振興会では専用納経帳での巡拝を推奨されている模様で(詳細は→こちら)、専用納経帳巡拝の場合、印があるところは自分で捺せ、ご不在の場合、条件によっては後日授与対応していただけるので、御朱印をコンプリートされたい向きには専用納経帳がおすすめです。

筆者は専用納経帳を松崎で入手し、修善寺でも入手できる可能性がありますが、確実に入手するには通販での購入をおすすめします。(詳細は→こちら)、

【写真 上(左)】 霊場ガイド-1

【写真 下(右)】 霊場ガイド-2

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 専用納経帳

【写真 上(左)】 パンフ類

【写真 下(右)】 チラシ

また、伊豆には伊豆横道(よこどお)三十三観音霊場という観音霊場もあります。

こちらは、伊豆に流されていた源頼朝公が源氏再興を決意し、その成就を祈りつつ「三十三観音」を巡ったのが始まりと伝わる古い霊場です。

いくつかの札所は伊豆八十八ヶ所と重複していますので、こちらについても御朱印をご紹介します。

また、札所で拝受したその他の御朱印についても併せてご紹介していきます。

せっかくなので、伊豆半島の霊場・札所について、その概要をみてみます。

【伊豆半島と霊場・札所】

伊豆半島は人口密度が高く、寺院も多かったためか複数の霊場が開創されています。

口伊豆(三島・沼津)方面では駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)が現役。

古い霊場では御厨観音横道札所、駿豆両国横道三十三観音霊場、また、静岡梅花観音霊場、駿河一国百地蔵尊霊場などの札所も点在し、一部札所で御朱印を授与されています。

中伊豆には伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所、伊豆長岡温泉七福神、伊豆天城七福神などの札所があり、こちらも一部ですが御朱印が授与されています。

西・南・東伊豆では、現役霊場として伊豆横道三十三観音霊場、円覚寺百観音霊場、伊豆国(下田南伊豆)七福神、稲取八ヶ寺めぐり、伊東温泉七福神などがあり、多くの札所で御朱印が授与されています。

とくに稲取や松崎エリアは御朱印にちなんだ観光振興に積極的で、御朱印関連イベントがしばしば企画されている模様。

〔稲取・松崎の御朱印企画のパンフ〕

現況不明の霊場に、熱海三弘法大師霊場、伊豆二十一ヶ所霊場、熱海六観音霊場、伊豆伊東六阿弥陀霊場などがあり、熱海三弘法大師霊場と熱海六観音霊場の札所はだいたい伊豆八十八ヶ所と重複していますが、伊豆二十一ヶ所霊場と伊豆伊東六阿弥陀霊場は伊東市内の地域霊場的な性格で、伊豆八十八ヶ所との札所重複は少なくなっています。

伊豆は日蓮宗・法華宗寺院も多く、多くの寺院で御首題あるいは御朱印を授与されています。

伊豆は、御朱印授与神社は比較的少ないエリアですが、それでも↑のとおり授与寺院多数で目移りします。

とくに南伊豆は東京方面からの交通の便がよくないので、せっかく来たのだからと、ついつい無理をしがちです。

しかし、伊豆八十八ヶ所霊場の巡拝じたいがかなりハードなので、他札所御朱印も一気にゲットとなるとおそらく時間切れ再訪という状況に陥ります(笑)

伊豆八十八ヶ所霊場の札所はしみじみと落ち着いたいいお寺さまが多いので、ここは欲張らずに八十八ヶ所に的を絞って回るのがベターかもしれません。

無住のお寺も多くなかなか手ごわいですが、伊豆の温泉めぐりと併せ、数年がかりでじっくり回っていくのも面白いかと思います。

なお、温泉レポをUPしているお湯については、適宜リンクを貼るかたちでこちらもご案内していきます。(休業中・廃業の施設を含みます。ご注意願います。)

ボリュームがあるので、時間をかけて連載でUPしていきます。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

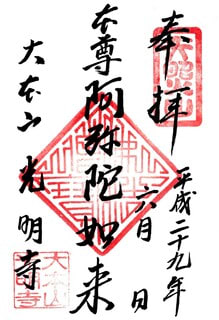

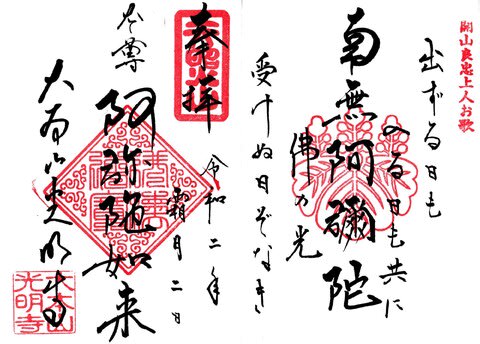

第0番 愛鷹山 三明寺(沼津市大岡)

(旧)第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)

第1番 瑞応山 長徳寺(伊豆の国市四日町)

第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)

第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)

第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)

第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)

第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)

第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)

第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)

第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)

第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)

第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)

第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)

第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)

第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)

第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)

第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)

第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)

第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)

第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)

第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)

第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)

第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)

第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)

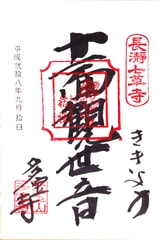

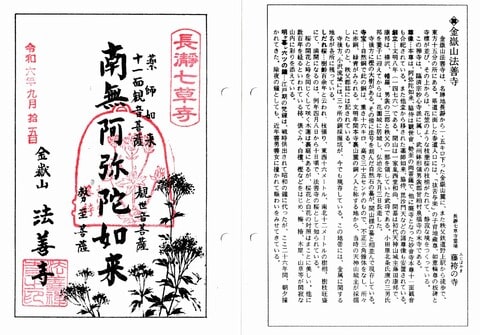

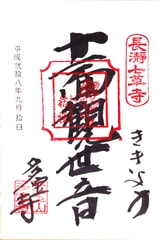

第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)

第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)

第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)

第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)

第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)

第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)

第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)

別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)

第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)

(旧)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)

第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)

第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)

第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)

第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)

第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)

第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)

第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)

第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)

第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)

第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)

第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)

第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7

第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)

第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)

第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)

第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)

第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)

第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)

第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)

第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)

第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)

(石室神社)(南伊豆町石廊崎)

第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)

第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)

第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9

第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)

第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)

第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)

第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)

第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)

第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)

第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)

第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)

第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)

第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10

第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)

第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)

第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)

第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)

第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)

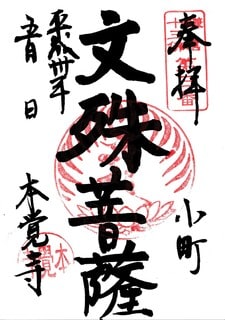

第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)

第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)

第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11

第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)

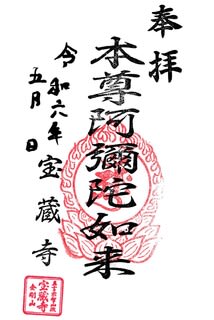

第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)

第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)

第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)

第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)

第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12

(旧)第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)

第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)

第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)

第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)

第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)

【 BGM 】

■ by your side - Wise feat. Nishino Kana

■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子

■ SWEET MEMORIES 松田 聖子

なお、現在、札所0番の愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)様(沼津市大岡4051)が実質的な事務局対応(専用納経帳の頒布など)をされていますので、発願にトライされる方はまずはこちらの参拝をおすすめします。

→ 詳細はこちら。

-------------------------

2022/02/13に記事は一応完結していますが、札所の追加・変更があったのでリニューアルUPします。

伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代開創と伝わる伊豆全域に広がる弘法大師霊場です。

ながらく巡拝者は途絶えていたものとみられますが、昭和50年に伊豆霊場振興会が設立され復興が始まりました。

初番発願所は伊豆の国市四日町の長徳寺(以前は伊豆市田沢の嶺松院)、八十八番結願所は修禅寺および修禅寺奥の院。

全行程は460㎞で札所は伊豆半島全域に及びますが、とくに南伊豆町に多く立地しています。

この霊場の巡拝ガイドブック『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(監修:伊豆霊場振興会)を参考に、歴史をたどってみます。

伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代から明治初期にかけて多くの巡拝者を迎えたとみられる歴史ある霊場です。

伊豆には弘法大師の逸話が多く伝わります。

弘法大師が唐に渡られる前後14年の間に訪れた「桂山の山寺」は修禅寺であったともいわれ、この地で弘法大師霊場が隆盛する素地は、往古からすでにあったとみることができます。

結願所の修禅寺(福地山修禅萬安禅寺)は、大同二年(807年)弘法大師による開創と伝わり、その後約470年間は真言宗寺院として栄えました。

鎌倉時代、中国から蘭渓道隆禅師が入山して臨済宗に改宗。

さらに室町時代の応永九年(1489年)には、韮山城主北条早雲が遠州から隆渓繁紹禅師を招いて曹洞宗に改宗しています。

修禅寺の影響が強いとみられるこの霊場では、当初真言宗で、のちに禅宗に改めた寺院が多くあります。

禅宗メインでありながら御本尊は多彩で、札所によっては密寺の雰囲気を色濃く残していることも、この霊場の個性であり魅力であるかと思います。

昭和に入って霊場は衰退し無住の札所も増えましたが、昭和40年代頃、伊豆在住の田上東平氏が第28番札所「大江院」に霊場の納経帳が残されていることを知り、昭和50年に伊豆霊場振興会を設立されて霊場の復興が始まりました。

田上氏は第6番札所「金剛寺」でも明治22年の日付の木版を発見、平成に入って第21番「龍澤寺」で天保十五年(1844年)と彫られた巡拝祈念碑がみつかり、少なくとも江戸時代には巡拝されていたという裏付けがなされました。

温泉地や観光地にある札所も多く、公式WebもUPされ、このところの御朱印ブームもあって近年、巡拝者が増えている模様。

~ 江戸時代より巡礼されていた伊豆八十八ヶ所霊場 長い沈黙から 今、まさに蘇る ~

(巡拝ガイド表紙より)

さらに2021年6月、伊豆八十八ヶ所霊場を熱海を起点として回る「熱海御朱印物語」が企画され、詳細なガイドが紹介されています。

「神社仏閣に参拝した証に頂くのが『御朱印』で、お遍路の様に、お経を納める事で頂くのが『納経印』と言います。御朱印という姿形は一緒でも意味は違います。まずは気軽に『御朱印』を集めながら、伊豆半島を楽しんでみませんか。」(同Webより)という趣意で、「御朱印」を納経や読経から切り離し、参加者を広げようという試みは賛否両論あるのかもしれませんが、時代に見合ったかたちなのかもしれません。(→ リリース紹介の記事)

巡拝はマイカー利用が楽ですが、伊豆半島全域をカバーしている東海バスで、公共交通機関を利用した巡拝コースが設定されています。

〔 東海バスのパンフ掲載地図 〕

※ 一部現況と異なる内容があります。

〔 札所一覧 〕

※ 一部現況と異なる内容あり。追って修正します。

2020年秋、数年がかりで結願しましたので、拝受した御朱印をご紹介します。

この霊場はほぼ2巡しており、専用納経帳のほか、ほとんどの札所で書入・印判の御朱印をいただいていますので両方ご紹介します。

伊豆八十八ヶ所霊場の専用納経帳は、デフォルトで揮毫の札所本尊、山号寺号などの揮毫が印刷されており、これに主印(三寶印、御寶印)と札所印、寺院印などの捺印をいただいて完成します。

ご不在の場合でも堂内に印が備えてあればセルフで捺印し、完成することができます。

霊場振興会では専用納経帳での巡拝を推奨されている模様で(詳細は→こちら)、専用納経帳巡拝の場合、印があるところは自分で捺せ、ご不在の場合、条件によっては後日授与対応していただけるので、御朱印をコンプリートされたい向きには専用納経帳がおすすめです。

筆者は専用納経帳を松崎で入手し、修善寺でも入手できる可能性がありますが、確実に入手するには通販での購入をおすすめします。(詳細は→こちら)、

【写真 上(左)】 霊場ガイド-1

【写真 下(右)】 霊場ガイド-2

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 専用納経帳

【写真 上(左)】 パンフ類

【写真 下(右)】 チラシ

また、伊豆には伊豆横道(よこどお)三十三観音霊場という観音霊場もあります。

こちらは、伊豆に流されていた源頼朝公が源氏再興を決意し、その成就を祈りつつ「三十三観音」を巡ったのが始まりと伝わる古い霊場です。

いくつかの札所は伊豆八十八ヶ所と重複していますので、こちらについても御朱印をご紹介します。

また、札所で拝受したその他の御朱印についても併せてご紹介していきます。

せっかくなので、伊豆半島の霊場・札所について、その概要をみてみます。

【伊豆半島と霊場・札所】

伊豆半島は人口密度が高く、寺院も多かったためか複数の霊場が開創されています。

口伊豆(三島・沼津)方面では駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)が現役。

古い霊場では御厨観音横道札所、駿豆両国横道三十三観音霊場、また、静岡梅花観音霊場、駿河一国百地蔵尊霊場などの札所も点在し、一部札所で御朱印を授与されています。

中伊豆には伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所、伊豆長岡温泉七福神、伊豆天城七福神などの札所があり、こちらも一部ですが御朱印が授与されています。

西・南・東伊豆では、現役霊場として伊豆横道三十三観音霊場、円覚寺百観音霊場、伊豆国(下田南伊豆)七福神、稲取八ヶ寺めぐり、伊東温泉七福神などがあり、多くの札所で御朱印が授与されています。

とくに稲取や松崎エリアは御朱印にちなんだ観光振興に積極的で、御朱印関連イベントがしばしば企画されている模様。

〔稲取・松崎の御朱印企画のパンフ〕

現況不明の霊場に、熱海三弘法大師霊場、伊豆二十一ヶ所霊場、熱海六観音霊場、伊豆伊東六阿弥陀霊場などがあり、熱海三弘法大師霊場と熱海六観音霊場の札所はだいたい伊豆八十八ヶ所と重複していますが、伊豆二十一ヶ所霊場と伊豆伊東六阿弥陀霊場は伊東市内の地域霊場的な性格で、伊豆八十八ヶ所との札所重複は少なくなっています。

伊豆は日蓮宗・法華宗寺院も多く、多くの寺院で御首題あるいは御朱印を授与されています。

伊豆は、御朱印授与神社は比較的少ないエリアですが、それでも↑のとおり授与寺院多数で目移りします。

とくに南伊豆は東京方面からの交通の便がよくないので、せっかく来たのだからと、ついつい無理をしがちです。

しかし、伊豆八十八ヶ所霊場の巡拝じたいがかなりハードなので、他札所御朱印も一気にゲットとなるとおそらく時間切れ再訪という状況に陥ります(笑)

伊豆八十八ヶ所霊場の札所はしみじみと落ち着いたいいお寺さまが多いので、ここは欲張らずに八十八ヶ所に的を絞って回るのがベターかもしれません。

無住のお寺も多くなかなか手ごわいですが、伊豆の温泉めぐりと併せ、数年がかりでじっくり回っていくのも面白いかと思います。

なお、温泉レポをUPしているお湯については、適宜リンクを貼るかたちでこちらもご案内していきます。(休業中・廃業の施設を含みます。ご注意願います。)

ボリュームがあるので、時間をかけて連載でUPしていきます。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

第0番 愛鷹山 三明寺(沼津市大岡)

(旧)第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)

第1番 瑞応山 長徳寺(伊豆の国市四日町)

第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)

第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)

第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)

第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)

第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)

第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)

第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)

第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)

第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)

第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)

第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)

第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)

第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)

第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)

第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)

第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)

第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)

第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)

第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)

第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)

第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)

第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)

第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)

第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)

第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)

第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)

第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)

第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)

第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)

別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)

第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)

(旧)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)

第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)

第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)

第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)

第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)

第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)

第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)

第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)

第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)

第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)

第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)

第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)

第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7

第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)

第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)

第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)

第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)

第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)

第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)

第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)

第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)

第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)

(石室神社)(南伊豆町石廊崎)

第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)

第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)

第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9

第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)

第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)

第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)

第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)

第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)

第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)

第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)

第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)

第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)

第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10

第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)

第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)

第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)

第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)

第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)

第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)

第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)

第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11

第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)

第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)

第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)

第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)

第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)

第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12

(旧)第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)

第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)

第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)

第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)

第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)

【 BGM 】

■ by your side - Wise feat. Nishino Kana

■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子

■ SWEET MEMORIES 松田 聖子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

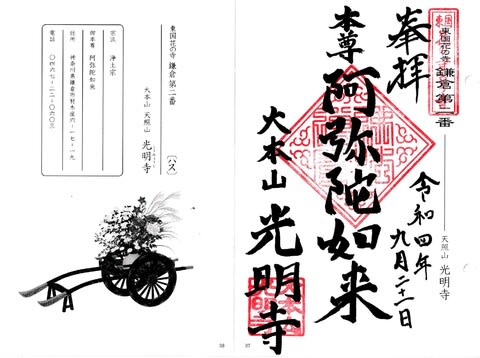

■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)から。

53.行時山 光則寺(こうそくじ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-9-7

日蓮宗

御本尊:十界曼荼羅(『鎌倉市史 社寺編』)

司元別当:山王社(長谷)

札所:小田急沿線花の寺四季めぐり第33番

光則寺は、日蓮聖人、日朗上人ゆかりの日蓮宗寺院です。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人は『立正安国論』を幕臣の宿屋光則を通じて前執権北条時頼に提出しました。

しかし、この論は幕府に異見するものとされ、他宗からも反感を買い、日蓮聖人は数々の法難を受けられました。

「龍口(たつのくち)法難」もそのひとつです。

Wikipediaを参考にその経緯を追ってみます。

文永八年(1271年)9月12日、鎌倉幕府は幕府や諸宗を批判したとの咎で松葉ヶ谷の草庵で日蓮聖人を捕縛連行して佐渡國への流罪を申し渡しました。

9月13日子丑の刻、日蓮聖人は申し渡しに相違して、鎌倉口の頸の座(現・龍ノ口)に引き出され、あわや斬首の危機となりましたが、「不思議の奇瑞」により難を遁れたと伝わります。

その後、日蓮聖人は愛甲郡依智郷(現・厚木市)の佐渡守護代・本間六郎左衛門重連の館に移送され、一ヶ月後に佐渡に配流となりました。

「龍口法難」の際、日朗上人をはじめとする日蓮聖人の弟子達も迫害を受けました。

日朗上人(1245-1320年)は下総國海上郡能手郷に生まれたといい、父は平賀氏(平賀有国)、母は姓印東氏と伝わります。

建長六年(1254年)に鎌倉松葉ヶ谷で日蓮聖人の弟子となったといいます。

日蓮六老僧の一人で筑後房、大国阿闍梨とも称され、日朗門流・池上門流・比企谷門流の祖となりました。

文永八年(1271年)の「龍口法難」の際には、日蓮上人の有力檀越・四条金吾頼基らとともに幕臣・宿屋光則邸の土牢に押し込みとなりました。

四條金吾(左衛門尉)頼基は北条一族・名越(江間)家の執事で、建長五年(1253年)日蓮聖人に帰依して有力檀越となりました。

日蓮聖人の代表著作『開目抄』は佐渡から頼基に送られ、門下に広められたとも。

屋敷は光則寺のそば、長谷の収玄寺にあったといい、法名を収玄院日頼上人といいます。

なお、光則寺を四條金吾の屋敷跡とする資料もみられます。

宿屋光則(やどやみつのり)は、北条得宗家の被官で鎌倉幕府5代執権・北条時頼の家臣でした。

『吾妻鏡』(弘長3年11月22日條)は、時頼の臨終の際に看病を許された得宗被官7人の一人に挙げているので、時頼側近とみられます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人の『立正安国論』は光則を経て時頼に提出されたといいい、日蓮聖人は『立正安国論』を光則邸(現・光則寺)で光則に委ねたともいいます。

「龍口法難」の際には日朗上人、四条金吾頼基らを自邸裏山の土牢に押し込みましたが、次第に日蓮聖人の教えに感化し、のちに自邸を日朗聖人を開山として寺となし、光則寺と号しました。

『新編相模國風土記稿』には、日朗上人が獄卒に訴え度々土牢を抜け出し佐渡の日蓮聖人のもとに向かったとありますが、主人の許可を得ずして獄卒が因人を逃すとは考えにくいので、光則は日朗上人の佐渡出向を許したか、あるいは黙認していたとみられます。

なお、日蓮聖人の佐渡配流赦免状も日朗上人がもたらしたという説がありますが、異論もあるようです。

光則寺の開山は日蓮聖人の佐渡からのご帰還(文永十一年(1274年)3月)後とみられます。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺とも呼ばれます。

樹齢約150年のカイドウをはじめ花の寺として知られ、小田急沿線花の寺四季めぐり第33番の札所にもなっています。

境内には大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳もあります。

「歴史資料としての日蓮聖人遺文について」(小西日遶氏/PDF)等によると、大橋太郎通貞(貞経とも)は九州・豊後国の平家方の武将で、頼朝公の勘気を蒙り、領地を没収され鎌倉由比浜の土牢(光則寺山内の土牢?)に十二年間捕らえられていたといいます。

その妻は懐妊して豊後国(肥後国とも)におりましたが、無事男の子を産み落としました。

妻は夫は戦乱のなかすでに命を落としたと考え、夫の供養を子に託すため幼くして山寺に預けました。

子は昼夜に怠りなく法華経を読誦したので、ついに法華経一部を暗誦できるようになりました。

ある日その子は豊後を出て、鎌倉に至りました。

その子は八幡神の本地は霊山で法華経を説いた教主釈尊と信じ、父の生死を知る願いをかけつつ鶴岡八幡宮の宮前で法華経を誦したところ、読経の声は殿中に切々と響きわたり、

涙を流す人さえいたそうです。

ちょうど八幡宮を詣でていた頼朝公の奥方はその読経の声に尊さを感じ、その子を保護しました。

法華経を信じていた頼朝公は、その子を召し出して法華経の内で不審に思う経文について逐一尋ねたところ、その子はよどみなくこれに応えたそうです。

頼朝公は感じ入り、その子を持仏堂の読経僧としました。

ある日、囚人の首が切られると聞いてその子が涙を流したので、頼朝公がその理由を尋ねると、その子は自分は大橋太郎通貞の子で、父親は鎌倉で捕らえられているかもしれぬという懸念を話しました。

おりしも、その日に斬られることとなっていた囚人はかの大橋太郎通貞で、これを知った頼朝公は急ぎ梶原景時を刑場につかわして、刑の執行をとりやめました。

頼朝公は法華経の功徳に感じ入り、その子に様々な布施を与え、大橋太郎通貞にはもとの領地を安堵したといいます。

また、山内の稲荷社は鎮守で、建長四年(1252年)宿屋光則が上京の折、感得した木像の神躰を勧請して山内に建立と伝わります。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

光則寺は、行時山と号す。大佛へ行道左にあり。此所を宿屋とも云ふ。相伝ふ、平時頼家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりと。昔日蓮、龍口にて首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾、父子四人、安國寺にて召捕て、光則に預け給ひ、土籠に入らる。日蓮不思議の奇瑞有て害を免る。因て光則信を起し、宅地に草庵を結び、日朗を開山祖とす。光則が父の名を行時と云。近年、古田兵衛少輔重恆が後室、大梅院再興す。故に今大梅寺とも云なり。堂に、日蓮・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像もあり。

妙本寺の末寺なり。

日朗土籠 寺の北の方、山上にあり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

大佛へ行道の左の方、執権北條時頼の家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりといふ。昔日蓮上人、龍の口にて刑に臨首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾父子四人、安國寺にて召捕、光則に預け給ひ土牢に入らる。日蓮、不思議の奇瑞有て害を遁る。因て光則も信を起し、宅地を以て草庵とし、日朗を開山となし、光則が父の名を行時といふゆえ、父の名を山号とし、我名を寺号とす。

中古以来、古田兵衛少輔重恆が後室大梅院、再興すといふ。故に今は大梅寺とも号するよし。

堂内に、日蓮上人・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像も有。

妙本寺末なり。

日朗が土牢、寺の北の方なる山上にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

光則寺

行時山と号す。法華宗大町妙本寺末

寺域はもともと北條時頼が臣宿屋左衛門光則入道西信が宅地なり。故に今も域内ばかりを宿屋と号す。

昔日蓮龍の口にて刑に臨し時弟子日朗・日眞二人檀那四條金吾父子四人を光則に預られ、

土の牢に入らる然るに日蓮不思議の奇瑞有て害を免れしかば是より光則深く渇仰し、宅地に一宇を営み、光則が父の名を行時と云ひしが故其名を山号とし、我名を寺号とし、日朗(元應二年(1320年)正月廿一日寂す)を開山始祖とすと云へり、其後、古田兵衛少輔重恒が室、堂宇を再興せり、故に或は大梅院とも唱ふ

本尊三寶を安ず 日蓮坐長一尺日法作の像あり(略)

稲荷社

境内の鎮守なり、愛敬稲荷と云ふ、縁起に拠るに往昔鍛冶宗近一條帝の勅により一振の劔を鍛し時、藤森の稲荷に祈誓しけるに神其懇誠を感じ、合鎚を助け給ひしとぞ、かくて其劔を捧げしに叡慮ありて宗近を賞し給ふ、かゝりしかば宗近崇敬の余り神躰を彫刻し、宅地に安じて合鎚稲荷と号しけり、其後建長四年(1252年)宿屋光則、北條時頼の旨を受け京に到て宗尊親王を迎まいらせし時我君守護の為宗近の劔を求けるに或夜此神霊童子に現じて一振の劔を授くと夢みしに覚て後枕上に小祠あり、開き見れば木像の神躰なり、光則奇異の思をなし鎌倉に帰り当社を造立せしと云ふ

開山堂

日朗・日眞、及四條金吾頼基、同左衛門・南條平七郎・中務三郎左衛門等の木像を置く

土牢

寺後の山上にあり文永八年(1271年)九月日蓮囚はれし時、日朗・日眞、及四條金吾頼基等四人を宿屋光則に預られ、此に繋累せらる(中略)かくて日蓮不思議の奇瑞ありて戮を宥められ、愛甲郡依智郷本間六郎左衛門重連が許にあり、十月三日依智より日朗等に書状を贈る(中略)同九日再窟中に離別の書翰を投ず 同九日、別送日朗状云日蓮波明日、佐渡國江罷也(中略)日朗窟中に在て吾師患難の惨に堪ず、獄吏に対ひ一度師の謫居を訪ひ再獄所に帰らん事を請けるに獄吏も其心の切なるに感じて是を許す、日朗殊に喜び潜に遁れ出て佐州の配所に至る事数度に及ぶ(中略)同十年(1273年)閏五月赦免あり

今窟内に日朗の像及び五輪塔あり

宿屋左衛門光則墓

寺後の山腹にあり 当時のものとは見えず 中古冥福のために建しなるべし、光則は北條時頼の臣なり

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

行時山光則寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。

開山、日朗。開基、宿屋光則。

本尊、十界曼荼羅。

境内地1370坪

本堂・庫裏・山門等あり

寺伝に、宿屋光則は北条の被官、その父の名を行時といった。山号・寺号はこれによる。

文応元年(1264年)七月十六日、日蓮は立正安国論を宿屋光則の手を経て前執権時頼に上った。

光則は大覚禅師に参禅もしている。

文応八年(1271年)九月、日蓮佐渡に配流となったとき、日朗等を預って寺の後山にある土牢に入れた。後入信して宅を寺としたという。いまも寺のあるところを宿屋と呼んでいる。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺ともよぶという。

今の本堂は慶安三年(1650年)の建立と伝え、大震災後修理を加えた。

境内に大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳がある。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 日蓮宗

山号寺号 行時山光則寺

建立 文永11年(1274)頃

開山 日朗上人

開基 宿谷光則

『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の家臣であった宿谷光則の屋敷に捕らえられました。

やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を光則寺としたと伝えられています。

境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。

境内には法華教の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれるカイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。

■ 山内掲示(日朗上人の土の牢)

文永十一年(1274年)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿屋光則の屋敷であったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗上人も捕らえられ、この邸内の土の牢に監禁されたといわれています。

その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦免後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。

この土の牢は700年以上の歴史を刻んでいると推定されています。

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。

しかし観光客が向かうのは鎌倉大仏が長谷観音(長谷寺)で、鎌倉大仏と長谷観音のあいだに位置する光則寺へ向かう人は多くはありません。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 霊跡碑-1

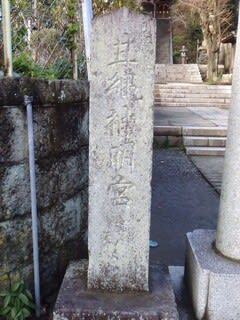

「長谷観音前」交差点の1つ北側の信号から、西側の山寄りに向かって参道が伸びています。

参道入口に「日蓮聖人 立正安国論 上書 霊跡」の碑が建っています。

【写真 上(左)】 霊跡碑-2

【写真 下(右)】 宿屋氏邸址碑

数百mの長い参道で、光則寺の山内の懐は、南の長谷寺よりもふかくなっています。

参道途中に「日蓮聖人立正安國論進献霊跡」の碑とお題目碑。

また、「宿谷左衛門 宿屋?光則 邸址」の石碑も建っています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山門前

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 山門上部

【写真 下(右)】 山門扁額

さらに進むとやや開けて門柱があり、左右の門柱は山号・寺号の標となっています。

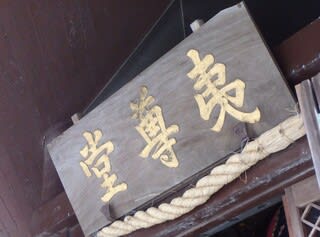

古木の先にある山門は、切妻屋根青銅本瓦棒葺でおそらく四脚門。

朱塗りで上部に精緻な龍つきの本蟇股を設え、「宿谷」の扁額を掲げています。

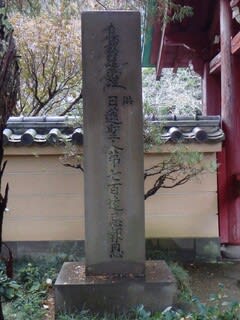

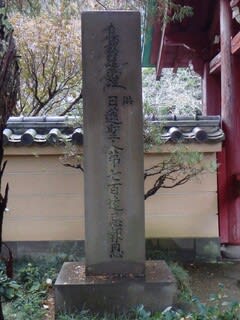

山門脇には「日蓮聖人 第七百遠忌報恩」の石碑。

【写真 上(左)】 遠忌報恩碑

【写真 下(右)】 山内-1

山門をくぐった山内は緑濃く、背後に山肌をみせて趣があります。

数基の石碑の向こうに本堂が見えます。

【写真 上(左)】 山内-2

【写真 下(右)】 本堂

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

向拝正面桟唐戸のうえに「師孝第一」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 日朗上人土牢への石段

【写真 下(右)】 土牢

本堂向かって右手の階段のうえに日朗上人の土牢があり、説明板もあります。

山内には宿屋光則の墓と大橋太郎通貞の土牢もあり、歴史の香りゆたかです。

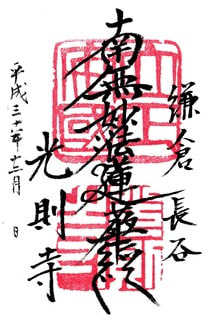

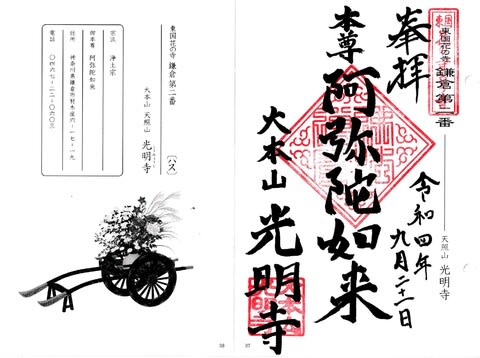

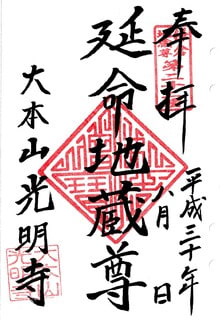

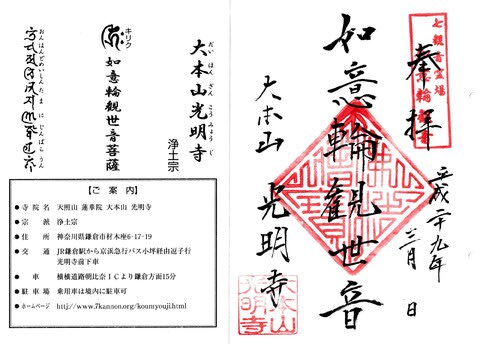

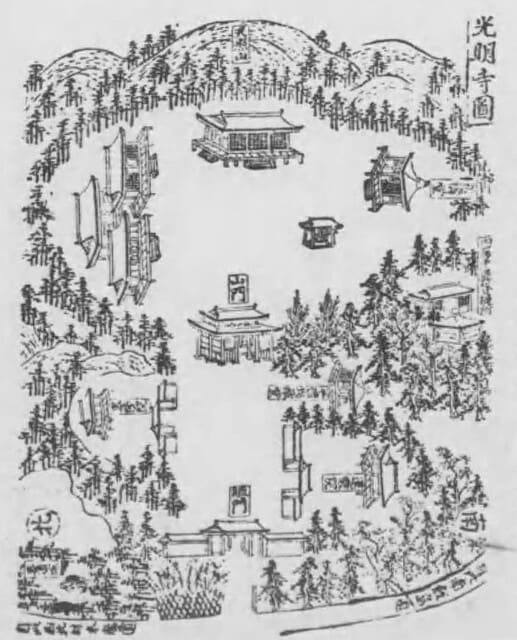

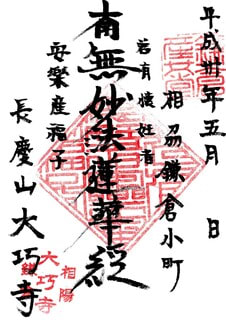

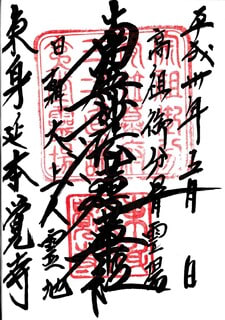

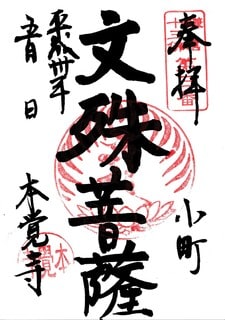

〔 光則寺の御首題・御朱印 〕

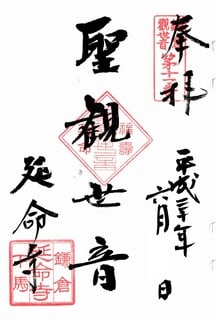

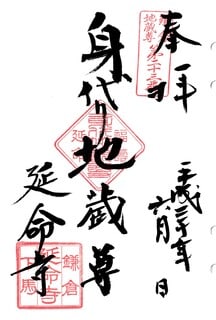

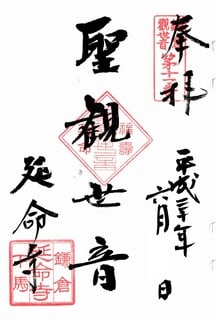

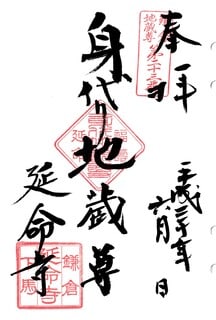

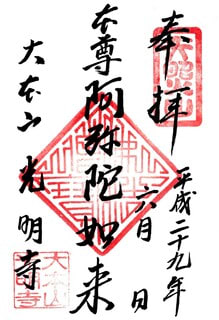

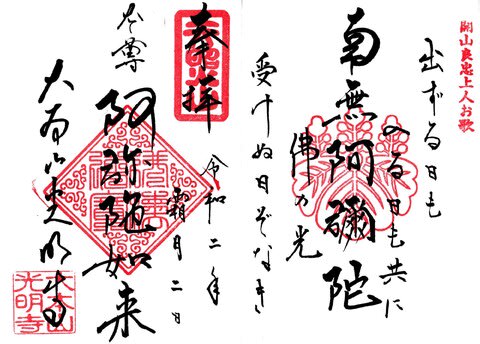

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

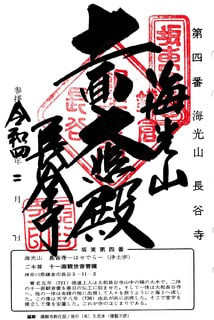

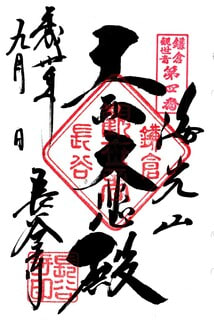

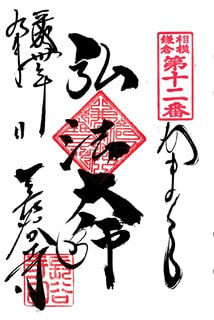

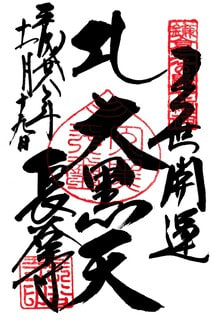

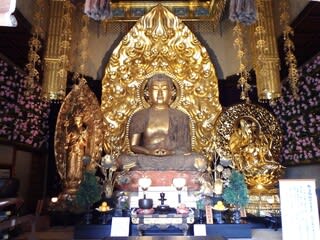

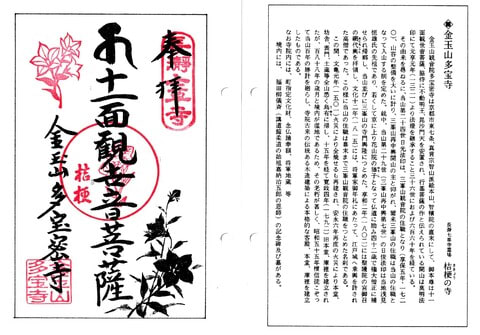

54.海光山 慈照院 長谷寺(はせでら)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-11-2

浄土宗系単立

御本尊:十一面観世音菩薩

司元別当:

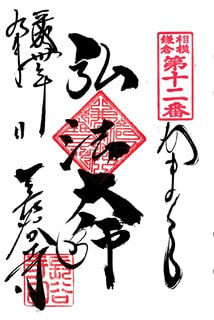

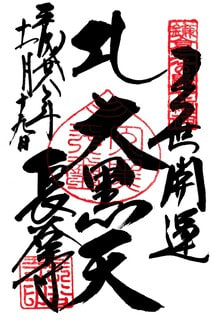

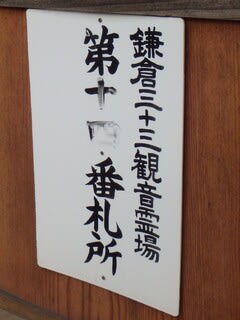

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第4番、鎌倉三十三観音霊場第4番、相州二十一ヶ所霊場第12番、鎌倉六阿弥陀霊場第2番、鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)

長谷寺は鎌倉有数の古刹で、長谷観音として広く知られています。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。

創建の時期や経緯については関連史料が少ないですが、天平八年(736年)、大和長谷寺の開基・德道上人を藤原房前が招いて十一面観世音菩薩像を御本尊として開山といいます。

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりと

元正天皇の御宇(715-724年)、德道上人が大和長谷の山中に楠の巨木が倒れ香と瑞光を発しているのを見て、この霊木に観世音菩薩像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめるべく誦経礼念されました。

すると、老翁二人が来て我等で尊像を彫刻しようと云われたので、德道上人は歓喜しました。

德道上人は十一面大悲の尊像の彫刻を依頼すると二翁はわずか三日で尊像を彫り上げたといいます。

あるいは、かの二翁は「天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為にここに来たりて彫刻せり」と告げ忽然と姿を消されたとも。

ときに養老五年(721年)三月のことといいます。

藤原北家の祖・房前卿は勅を奉じて長谷に下向し、僧行基(668-749年)を導師としてこの霊像の開眼供養の法会を修したといいます。

一説には霊像は二軀彫られ、一軀は長谷にとどめて長谷寺の御本尊となりました。

もう一軀は有縁の地に出現して衆生を済度し給へと海中に流され、十六年のちの天平八年(736年)6月三浦郡長井村の海上に現出されたといいます。

この吉祥は聖武帝の叡聞に達し、房前卿は德道上人を鎌倉に遣わして開山とし、海光山新長谷寺を号しました。

あるいは、尊像は馬入に流れ寄せ、いっときは飯山にあったのを、忍性(1217-1303年)と大江広元(1148-1225年)が鎌倉・長谷に移したともありますが、年代が合わないという説もあります。

康永元年(1342年)、足利尊氏公が御本尊を修飾、明徳三年(1392年)には足利義満公が後光を造立し、伝・行基作の御像をお前立として安置と伝わります。

慶長五年(1600年)関ヶ原の戦いの前に徳川家康公の御参あり 同十二年(1607年)には堂宇を修整、これを期に浄土宗に改宗し当時の住持・住持玉誉春宗を中興開山としています。

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝が再修復し、再中興を辨秋(元禄七年(1694年)寂)としています。

以降も鎌倉を代表する名刹として参詣者を集め、坂東三十三箇所(観音霊場)第4番の札所にもなっています。

最近ではアート・音楽・食を融合した期間・人数限定イベント「長谷寺 NIGHT TABLE」を開催されるなど、新たな取り組みが注目を集めています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

長谷観音堂

海光山と号す。額に、長谷寺、子純筆とあり。子純筆、在杉本寺下。板東巡礼札所第四番なり。光明寺の末寺なり。相伝、此観音大和長谷より流木に流され、馬入へ流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性と、大江廣元と謀て、此所に移すと、按ずるに忍性伝に健保後年に生、十六にて出家すとあり。廣元は、嘉禄元年(1225年)に卒す。時に忍性漸九 なり。旦【釋書】に、弘長の始、相陽に入とあれば、此事不審。又云、和州長谷の観音と此観音とは、一木の楠にて作れり。和州の観音は木本、此像は木末也。十一面観音にて、長二丈六尺二分、春日作。

按ずるに、春日と云は佛師の名なり。佛像のみにあらず。●の假面にも春日が作数多あり。(中略)

阿彌陀 作者不知

十一面像 詫間法眼作

如意輪像 安阿彌作

勢至像 安阿彌作 此像も畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ。

聖徳太子像 作者不知

和州長谷開山徳道上人像 自作

毎年六月十七日、当寺の会にて貴賤老少参詣多し、寺領二貫文あり。

鶴岡一鳥居より十八町許あり。

慈照院 本堂の北東にあり。

慈眼院 本堂の東にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

観音堂

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりとぞ、縁起に拠に元正天皇の御宇(715-724年)德道上人和州長谷の山中に巨木の倒れ臥たるより異香常に薫と瑞光の現するを見て是を怪み其所に往て視るに十丈余の楠なり(中略)德道殊に悦び、かゝる霊木にて観音菩薩の像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめ普く救世の大悲を蒙らしめん事を志願して霊木に向ひ誦経礼念す(中略)

玆(ここ)に老翁二人来たりて我等尊像を彫刻しまいらせんと云ふ、德道歓喜し、二翁の姓名を尋るに稽文會稽首勳と云へる佛工なりと答ふ、德道卽十一面大悲の尊像を彫刻せんと請けるに二翁承諾して彼木を両斷となし纔(わずか)に三日を経て二躰を成就し、或は

天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為に爰(ここ)に来たりて彫刻せりと告て忽雲中に化し去ぬ、時に養老五年(721年)三月なり(中略)

藤原房前勅を奉じて和州長谷に下向し、僧行基を導師として開眼供養の法会を修す(中略)

斯て一軀は其地にとゞめ、一軀は有縁の地に出現し、衆生を済度し給へと海中の波濤に泛(うか)ぶ、後十六年を経て天平八年(736年)六月十八日当國三浦郡長井村の海上に現出す、此事叡聞に達し藤原房前再僧德道を迎て開山とし、海光山新長谷寺と称すと云へり

按ずるに、佛像二軀を彫刻せしと云ふこと、菅公の長谷寺縁起に記されず、其他にも所見なければ、疑なきにあらざれど、其頃模造して此地に霊場を開きし、古刹なる事は知るべし、今姑く本文は、爰の縁起に従ふ、又或説に、此観音大和の長谷より、洪水に流され、馬入に流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性(1217-1303年)と大江廣元と謀て此所に移すと云ふ、忍性が行状略頌に合考するに、年代合せず謬なり

康永元年(1342年)三月尊氏佛躰を修飾し箔を彩り、玅相を修治して荘厳を加へ、明徳三年(1392年)十二月義満後光を造立す、

行基作の同像(長八尺)を前立とし傍に勢至(座像長五尺、安阿彌作、畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ)、如意輪(座像長二尺五寸作同上)、大黒(長三尺五寸弘法作)、恵比寿(運慶作)及び三十三身の観音像(各長三尺五寸義政の寄附と云ふ)、愛敬地蔵(座像長三尺、二位禅尼の寄附と云ふ)、大日(座像金佛、長三尺五寸八分)、彌勒(座像長二尺)並に開山德道(長三尺自作)等の像を置く(中略)

慶長五年(1600年)関原役の前東照宮御参あり 同十二年(1607年)更に命ありて堂宇を修整せらる

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝資財を抛て再修復せり

中興を春宗(慶安元年(1648年)正月七日寂)、再中興を辨秋と云ふ 元禄七年(1694年)三月十七日寂す、当山七世中興、本尊並諸尊佛具等再建せしとぞ

板東札所第四なり(中略)

彌陀堂 本尊坐像長一尺 元は大町村内に建しを元禄年間(1688-704年)当寺寂譽が時此に移すと云ふ

五社明神社 神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀す、村の鎮守なり

荒神社 神躰は運慶作観音の尊像、海中より出現の時佛躰に蝕せしめ、社を勧請すと伝へ貝柄荒神と唱ふ

辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ(中略)

別当二院

慈照院 浄土宗材木座光明寺末 本尊彌陀を安ず

慈照(眼?)院 本寺前に同じ 本尊は彌陀 開山を明譽と云ふ

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

海光山慈照院長谷寺と号する。浄土宗。もと光明寺末。いま単立宗教法人。

開山、德道。開基、藤原前房。天平八年(736年)の草創と云う。

中興、玉譽春宗、再中興、弁秋。

本尊、十一面観世音菩薩。

境内地2026.77坪

観音堂・拝観所・阿弥陀堂・大黒堂・鐘楼・客殿・庫裏・寺務所等あり

板東巡礼札所第四番。大和の長谷寺を本とすることは明らかである。

正治二年(1200年)に大江広元が重ねて寺を建てたという。

ともかく鎌倉末期にかなり大きな堂があったことは想像してよいと思う。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 単立(浄土宗)

山号寺号 海光山慈照院長谷寺

建立 天平8年(736)

開山 徳道上人

本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。

寺伝によると。開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。

一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。

境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。

-------------------------

長谷周辺では、鎌倉大仏高徳院とならぶメジャーな観光スポットです。

駐車場はありますが、常時混雑気味で夕方は閉山時間の30分前に営業終了となり翌朝まで出庫できなくなるので要注意です。

【写真 上(左)】 参道-1

【写真 下(右)】 参道-2

山内は三段構成で、登るにしたがい変化のある景色を堪能できる美しい寺院です。

山内案内はこちら。

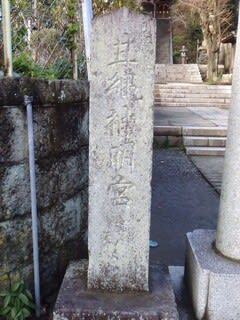

【写真 上(左)】 寺号標

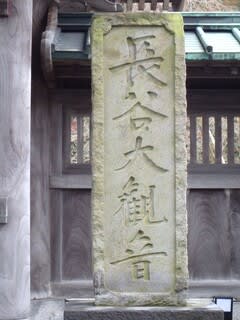

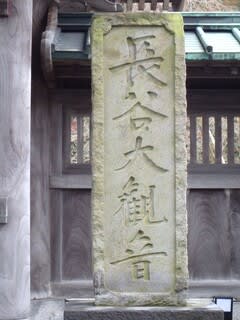

【写真 下(右)】 長谷大観音の石標

【写真 上(左)】 出世開運大黒天の石標と山門

【写真 下(右)】 門前の観音様と地蔵尊

県道から相当の幅員で引きこんだ山門前は、門前に伸びる松の木の存在感もあいまって、さすがに名刹の風格があります。

山門前には寺号標、長谷大観音の石標、出世開運大黒天の石標と観音様&地蔵尊が御座します。

【写真 上(左)】 山門-1

【写真 下(右)】 山門-2

【写真 上(左)】 山門見上げ

【写真 下(右)】 山門妻部

山門は切妻屋根青銅本瓦棒葺の堂々たる四脚門で常閉。妻部に大瓶束を置くしっかりとした意匠です。

山内口は左手通用門でこちらが拝観受付となっています。

受付を抜けると左手が以前の授与所。(現在、御朱印授与は本堂(観音堂)となっている模様。)

その脇に明治の文芸評論家・高山樗牛(たかやまちょぎゅう)の碑は、樗牛がこの地に居住したゆかりによるもの。

正面に妙智池、放生池を配した緑濃い庭園は四季折々の風情が楽しめ、花の寺としても知られています。

寺務所から右手方向に、和み地蔵、大黒堂、書院、辨天窟(堂)と露仏や堂宇が並び、こちらが一段目(下境内)となっています。

【写真 上(左)】 早春の下境内-1

【写真 下(右)】 早春の下境内-2

【写真 上(左)】 秋の山内

【写真 下(右)】 上境内への階段

寺務所は旧別当の慈照院と思われますが詳細不明。

その横に御座の「和み地蔵」はかわいい表情で、人気の撮影スポットです。

良縁地蔵、ふれ愛観音、梶山観音など多彩な露仏が御座し、稀少な相州二十一ヶ所霊場の札所標もありました。

【写真 上(左)】 寺務所

【写真 下(右)】 良縁地蔵

【写真 上(左)】 ふれ愛観音・梶山観音

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標

【写真 上(左)】 大黒堂

【写真 下(右)】 大黒堂の扁額

大黒堂は、もともと応永十九年(1412年)銘の尊像が堂宇本尊でしたが、いまは観音ミュージアムに収蔵されています。

現在の堂宇本尊は「出世・開運授け大黒天」、「さわり大黒天」で、鎌倉・江の島七福神巡り(大黒天霊場)の札所となっています。

【写真 上(左)】 辨天堂と弁天窟入口

【写真 下(右)】 辨天堂の扁額

大黒堂の対面には辨天堂と辨天窟。

弘法大師御参籠と伝わる弁天窟の内壁には弁財天、十六童子が彫られ、宇賀神も安置されています。

『新編相模國風土記稿』に「辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ」とある八臂辨財天ゆかりの窟とみられますが、こちらの尊像は現在観音ミュージアムに収蔵されています。(通常非公開)

【写真 上(左)】 辨天窟

【写真 下(右)】 卍池

【写真 上(左)】 地蔵堂

【写真 下(右)】 地蔵堂の扁額

庭園を抜けて斜め右手上方に進むと地蔵堂で、このあたりが二段目(上境内)の入口になります。

木々がうっそうと繁り、パワスポ的イメージのある一画です。

宝形造の地蔵堂には子孫繁栄ご利益の「福徳地蔵尊」が御座し、堂宇を囲むように地蔵尊が安置されています。

【写真 上(左)】 かきがら稲荷の鳥居

【写真 下(右)】 かきがら稲荷

さらに上方に進むとかきがら稲荷。

寺伝によると、御本尊の十一面観世音菩薩像が海上を流れている際、御尊体をお守りするためにかきがらが付着し、尊像をお導きしたといわれています。

その「かきがら」をお祀りしているお社で、「かきがら絵馬」は人気の絵馬となっています。

なお、かつて山内に御鎮座で長谷村の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)は明治20年、甘縄神明宮境内に御遷座されています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 阿弥陀三尊碑

鐘楼の梵鐘は、文永元年(1264年)銘の鎌倉で3 番目に古い作例とされ国の重要文化財に指定、現在は観音ミュージアムで収蔵・展示されています。

現在の梵鐘は昭和59 年に新鋳されたもので、毎朝時を告げる鐘として鎌倉市民に親しまれています。

さて、いよいよ長谷寺の核心部です。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂

【写真 下(右)】 阿弥陀堂の扁額

二層の楼閣の阿弥陀堂。

こちらに奉安の阿弥陀如来坐像は、源頼朝公が42 歳の厄除け祈願のために造立と伝わり「厄除阿弥陀」とも呼ばれます。

本像は近隣に所在した旧誓願寺の御本尊だったとされ、鎌倉六阿弥陀霊場の札所本尊となっています。

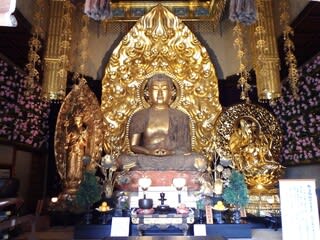

【写真 上(左)】 阿弥陀仏

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)入口

本堂(観音堂)も二層楼閣の堂々たる堂宇で、堂内にて参拝できます。

御本尊の十一面観音菩薩立像は像高9.18m、台座を数えると12mにも及び、木造では最大級の仏像とされます。

頭上に十一の尊顔、右手に錫杖、左手に花瓶を執られ、磐座に立たれる「長谷寺式十一面観音菩薩」です。

堂内右手には、弘法大師坐像が御座され、おそらくこちらが相州二十一ヶ所霊場札所本尊とみられます。

観音堂は幾度となく再建され、関東大震災でも甚大な被害を受けましたが、昭和61年再建がなっています。

【写真 上(左)】 長谷観音の扁額

【写真 下(右)】 観音ミュージアム

観音ミュージアムでは、数々の寺宝が観音菩薩信仰の教義とあわせ展示されています。

十一面観音菩薩立像(前立観音)は御本尊の前に祀られていた尊像で、江戸時代の造立と

されますが、行基作とも伝わる旧像の再興仏のようです。

三十三応現身像は室町時代造立とみられ、足利義政公の寄附とも伝わり鎌倉市指定文化財です。

長谷寺縁起絵巻は制作年(弘治三年(1557年)が判明する唯一の資料として神奈川県指定文化財となっています。

開山徳道上人坐像、「長谷寺」の寺号が確認できる最古(文永元年(1264年))の梵鐘や十一面観音懸仏なども展示されています。

観音ミュージアムサイトについては、→ こちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 見晴台からの眺望-1

【写真 下(右)】 見晴台からの眺望-2

海側にせり出すようにある見晴台からは鎌倉の街並みと由比ガ浜、三浦半島から伊豆大島まで見渡せる眺望が楽しめ、その隣にある飲食所「海光庵」とともに人気スポットとなっています。

【写真 上(左)】 海光庵

【写真 下(右)】 上境内

山際に寄ったところに経蔵(輪蔵)。

輪蔵とは堂内の回転式書架で、中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転することで一切経をすべて読誦した功徳が得られるとされます。

輪蔵は正月三が日、8月10日(四萬六阡日)など特定の日のみ回すことができます。

【写真 上(左)】 経蔵

【写真 下(右)】 経蔵の向拝

【写真 上(左)】 経蔵の扁額

【写真 下(右)】 輪蔵

なお、観音ミュージアム前には四天王が御座しますが、主尊は複雑な印相につき不明です。

【写真 上(左)】 四天王と主尊

【写真 下(右)】 眺望散策路入口

経蔵からさらに登ると三段目の眺望散策路です。

平成のはじめに紫陽花が植栽され、いまでは40種類以上、約2500株の紫陽花が咲く鎌倉有数の紫陽花スポットとなっています。

ここからは見晴台を凌ぐ眺望が楽しめます。

【写真 上(左)】 散策路からの眺望-1

【写真 下(右)】 散策路からの眺望-2

御朱印は本堂(観音堂)で拝受できます。

混雑するので、前に御朱印帳をお預けし番号札をいただいて参拝後に受け取るのがベターかと思います。

また、複数の霊場札所を兼ねておられるので、霊場御朱印の申告は必須となります。

〔 長谷寺の御首題・御朱印 〕

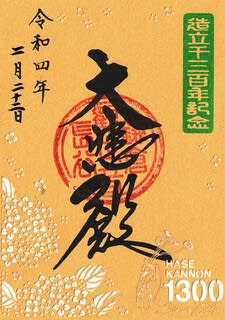

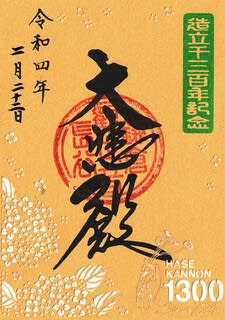

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(造立千三百年記念)

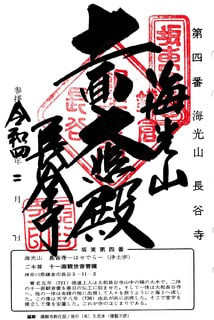

【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印

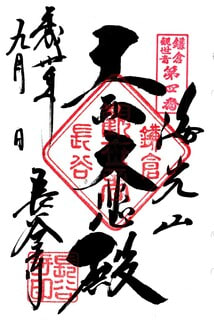

【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)の御朱印

→ ■ 鎌倉市の御朱印-20 (C.極楽寺口-3)へつづく。

【 BGM 】

■ 空が凪いだら/After Calm - 凪葵(Nagi)

■ Sign - 幾田りら

■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver. - Covered by Cereus

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)から。

53.行時山 光則寺(こうそくじ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-9-7

日蓮宗

御本尊:十界曼荼羅(『鎌倉市史 社寺編』)

司元別当:山王社(長谷)

札所:小田急沿線花の寺四季めぐり第33番

光則寺は、日蓮聖人、日朗上人ゆかりの日蓮宗寺院です。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人は『立正安国論』を幕臣の宿屋光則を通じて前執権北条時頼に提出しました。

しかし、この論は幕府に異見するものとされ、他宗からも反感を買い、日蓮聖人は数々の法難を受けられました。

「龍口(たつのくち)法難」もそのひとつです。

Wikipediaを参考にその経緯を追ってみます。

文永八年(1271年)9月12日、鎌倉幕府は幕府や諸宗を批判したとの咎で松葉ヶ谷の草庵で日蓮聖人を捕縛連行して佐渡國への流罪を申し渡しました。

9月13日子丑の刻、日蓮聖人は申し渡しに相違して、鎌倉口の頸の座(現・龍ノ口)に引き出され、あわや斬首の危機となりましたが、「不思議の奇瑞」により難を遁れたと伝わります。

その後、日蓮聖人は愛甲郡依智郷(現・厚木市)の佐渡守護代・本間六郎左衛門重連の館に移送され、一ヶ月後に佐渡に配流となりました。

「龍口法難」の際、日朗上人をはじめとする日蓮聖人の弟子達も迫害を受けました。

日朗上人(1245-1320年)は下総國海上郡能手郷に生まれたといい、父は平賀氏(平賀有国)、母は姓印東氏と伝わります。

建長六年(1254年)に鎌倉松葉ヶ谷で日蓮聖人の弟子となったといいます。

日蓮六老僧の一人で筑後房、大国阿闍梨とも称され、日朗門流・池上門流・比企谷門流の祖となりました。

文永八年(1271年)の「龍口法難」の際には、日蓮上人の有力檀越・四条金吾頼基らとともに幕臣・宿屋光則邸の土牢に押し込みとなりました。

四條金吾(左衛門尉)頼基は北条一族・名越(江間)家の執事で、建長五年(1253年)日蓮聖人に帰依して有力檀越となりました。

日蓮聖人の代表著作『開目抄』は佐渡から頼基に送られ、門下に広められたとも。

屋敷は光則寺のそば、長谷の収玄寺にあったといい、法名を収玄院日頼上人といいます。

なお、光則寺を四條金吾の屋敷跡とする資料もみられます。

宿屋光則(やどやみつのり)は、北条得宗家の被官で鎌倉幕府5代執権・北条時頼の家臣でした。

『吾妻鏡』(弘長3年11月22日條)は、時頼の臨終の際に看病を許された得宗被官7人の一人に挙げているので、時頼側近とみられます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人の『立正安国論』は光則を経て時頼に提出されたといいい、日蓮聖人は『立正安国論』を光則邸(現・光則寺)で光則に委ねたともいいます。

「龍口法難」の際には日朗上人、四条金吾頼基らを自邸裏山の土牢に押し込みましたが、次第に日蓮聖人の教えに感化し、のちに自邸を日朗聖人を開山として寺となし、光則寺と号しました。

『新編相模國風土記稿』には、日朗上人が獄卒に訴え度々土牢を抜け出し佐渡の日蓮聖人のもとに向かったとありますが、主人の許可を得ずして獄卒が因人を逃すとは考えにくいので、光則は日朗上人の佐渡出向を許したか、あるいは黙認していたとみられます。

なお、日蓮聖人の佐渡配流赦免状も日朗上人がもたらしたという説がありますが、異論もあるようです。

光則寺の開山は日蓮聖人の佐渡からのご帰還(文永十一年(1274年)3月)後とみられます。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺とも呼ばれます。

樹齢約150年のカイドウをはじめ花の寺として知られ、小田急沿線花の寺四季めぐり第33番の札所にもなっています。

境内には大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳もあります。

「歴史資料としての日蓮聖人遺文について」(小西日遶氏/PDF)等によると、大橋太郎通貞(貞経とも)は九州・豊後国の平家方の武将で、頼朝公の勘気を蒙り、領地を没収され鎌倉由比浜の土牢(光則寺山内の土牢?)に十二年間捕らえられていたといいます。

その妻は懐妊して豊後国(肥後国とも)におりましたが、無事男の子を産み落としました。

妻は夫は戦乱のなかすでに命を落としたと考え、夫の供養を子に託すため幼くして山寺に預けました。

子は昼夜に怠りなく法華経を読誦したので、ついに法華経一部を暗誦できるようになりました。

ある日その子は豊後を出て、鎌倉に至りました。

その子は八幡神の本地は霊山で法華経を説いた教主釈尊と信じ、父の生死を知る願いをかけつつ鶴岡八幡宮の宮前で法華経を誦したところ、読経の声は殿中に切々と響きわたり、

涙を流す人さえいたそうです。

ちょうど八幡宮を詣でていた頼朝公の奥方はその読経の声に尊さを感じ、その子を保護しました。

法華経を信じていた頼朝公は、その子を召し出して法華経の内で不審に思う経文について逐一尋ねたところ、その子はよどみなくこれに応えたそうです。

頼朝公は感じ入り、その子を持仏堂の読経僧としました。

ある日、囚人の首が切られると聞いてその子が涙を流したので、頼朝公がその理由を尋ねると、その子は自分は大橋太郎通貞の子で、父親は鎌倉で捕らえられているかもしれぬという懸念を話しました。

おりしも、その日に斬られることとなっていた囚人はかの大橋太郎通貞で、これを知った頼朝公は急ぎ梶原景時を刑場につかわして、刑の執行をとりやめました。

頼朝公は法華経の功徳に感じ入り、その子に様々な布施を与え、大橋太郎通貞にはもとの領地を安堵したといいます。

また、山内の稲荷社は鎮守で、建長四年(1252年)宿屋光則が上京の折、感得した木像の神躰を勧請して山内に建立と伝わります。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

光則寺は、行時山と号す。大佛へ行道左にあり。此所を宿屋とも云ふ。相伝ふ、平時頼家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりと。昔日蓮、龍口にて首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾、父子四人、安國寺にて召捕て、光則に預け給ひ、土籠に入らる。日蓮不思議の奇瑞有て害を免る。因て光則信を起し、宅地に草庵を結び、日朗を開山祖とす。光則が父の名を行時と云。近年、古田兵衛少輔重恆が後室、大梅院再興す。故に今大梅寺とも云なり。堂に、日蓮・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像もあり。

妙本寺の末寺なり。

日朗土籠 寺の北の方、山上にあり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

大佛へ行道の左の方、執権北條時頼の家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりといふ。昔日蓮上人、龍の口にて刑に臨首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾父子四人、安國寺にて召捕、光則に預け給ひ土牢に入らる。日蓮、不思議の奇瑞有て害を遁る。因て光則も信を起し、宅地を以て草庵とし、日朗を開山となし、光則が父の名を行時といふゆえ、父の名を山号とし、我名を寺号とす。

中古以来、古田兵衛少輔重恆が後室大梅院、再興すといふ。故に今は大梅寺とも号するよし。

堂内に、日蓮上人・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像も有。

妙本寺末なり。

日朗が土牢、寺の北の方なる山上にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

光則寺

行時山と号す。法華宗大町妙本寺末

寺域はもともと北條時頼が臣宿屋左衛門光則入道西信が宅地なり。故に今も域内ばかりを宿屋と号す。

昔日蓮龍の口にて刑に臨し時弟子日朗・日眞二人檀那四條金吾父子四人を光則に預られ、

土の牢に入らる然るに日蓮不思議の奇瑞有て害を免れしかば是より光則深く渇仰し、宅地に一宇を営み、光則が父の名を行時と云ひしが故其名を山号とし、我名を寺号とし、日朗(元應二年(1320年)正月廿一日寂す)を開山始祖とすと云へり、其後、古田兵衛少輔重恒が室、堂宇を再興せり、故に或は大梅院とも唱ふ

本尊三寶を安ず 日蓮坐長一尺日法作の像あり(略)

稲荷社

境内の鎮守なり、愛敬稲荷と云ふ、縁起に拠るに往昔鍛冶宗近一條帝の勅により一振の劔を鍛し時、藤森の稲荷に祈誓しけるに神其懇誠を感じ、合鎚を助け給ひしとぞ、かくて其劔を捧げしに叡慮ありて宗近を賞し給ふ、かゝりしかば宗近崇敬の余り神躰を彫刻し、宅地に安じて合鎚稲荷と号しけり、其後建長四年(1252年)宿屋光則、北條時頼の旨を受け京に到て宗尊親王を迎まいらせし時我君守護の為宗近の劔を求けるに或夜此神霊童子に現じて一振の劔を授くと夢みしに覚て後枕上に小祠あり、開き見れば木像の神躰なり、光則奇異の思をなし鎌倉に帰り当社を造立せしと云ふ

開山堂

日朗・日眞、及四條金吾頼基、同左衛門・南條平七郎・中務三郎左衛門等の木像を置く

土牢

寺後の山上にあり文永八年(1271年)九月日蓮囚はれし時、日朗・日眞、及四條金吾頼基等四人を宿屋光則に預られ、此に繋累せらる(中略)かくて日蓮不思議の奇瑞ありて戮を宥められ、愛甲郡依智郷本間六郎左衛門重連が許にあり、十月三日依智より日朗等に書状を贈る(中略)同九日再窟中に離別の書翰を投ず 同九日、別送日朗状云日蓮波明日、佐渡國江罷也(中略)日朗窟中に在て吾師患難の惨に堪ず、獄吏に対ひ一度師の謫居を訪ひ再獄所に帰らん事を請けるに獄吏も其心の切なるに感じて是を許す、日朗殊に喜び潜に遁れ出て佐州の配所に至る事数度に及ぶ(中略)同十年(1273年)閏五月赦免あり

今窟内に日朗の像及び五輪塔あり

宿屋左衛門光則墓

寺後の山腹にあり 当時のものとは見えず 中古冥福のために建しなるべし、光則は北條時頼の臣なり

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

行時山光則寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。

開山、日朗。開基、宿屋光則。

本尊、十界曼荼羅。

境内地1370坪

本堂・庫裏・山門等あり

寺伝に、宿屋光則は北条の被官、その父の名を行時といった。山号・寺号はこれによる。

文応元年(1264年)七月十六日、日蓮は立正安国論を宿屋光則の手を経て前執権時頼に上った。

光則は大覚禅師に参禅もしている。

文応八年(1271年)九月、日蓮佐渡に配流となったとき、日朗等を預って寺の後山にある土牢に入れた。後入信して宅を寺としたという。いまも寺のあるところを宿屋と呼んでいる。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺ともよぶという。

今の本堂は慶安三年(1650年)の建立と伝え、大震災後修理を加えた。

境内に大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳がある。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 日蓮宗

山号寺号 行時山光則寺

建立 文永11年(1274)頃

開山 日朗上人

開基 宿谷光則

『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の家臣であった宿谷光則の屋敷に捕らえられました。

やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を光則寺としたと伝えられています。

境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。

境内には法華教の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれるカイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。

■ 山内掲示(日朗上人の土の牢)

文永十一年(1274年)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿屋光則の屋敷であったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗上人も捕らえられ、この邸内の土の牢に監禁されたといわれています。

その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦免後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。

この土の牢は700年以上の歴史を刻んでいると推定されています。

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。

しかし観光客が向かうのは鎌倉大仏が長谷観音(長谷寺)で、鎌倉大仏と長谷観音のあいだに位置する光則寺へ向かう人は多くはありません。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 霊跡碑-1

「長谷観音前」交差点の1つ北側の信号から、西側の山寄りに向かって参道が伸びています。

参道入口に「日蓮聖人 立正安国論 上書 霊跡」の碑が建っています。

【写真 上(左)】 霊跡碑-2

【写真 下(右)】 宿屋氏邸址碑

数百mの長い参道で、光則寺の山内の懐は、南の長谷寺よりもふかくなっています。

参道途中に「日蓮聖人立正安國論進献霊跡」の碑とお題目碑。

また、「宿谷左衛門 宿屋?光則 邸址」の石碑も建っています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山門前

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 山門上部

【写真 下(右)】 山門扁額

さらに進むとやや開けて門柱があり、左右の門柱は山号・寺号の標となっています。

古木の先にある山門は、切妻屋根青銅本瓦棒葺でおそらく四脚門。

朱塗りで上部に精緻な龍つきの本蟇股を設え、「宿谷」の扁額を掲げています。

山門脇には「日蓮聖人 第七百遠忌報恩」の石碑。

【写真 上(左)】 遠忌報恩碑

【写真 下(右)】 山内-1

山門をくぐった山内は緑濃く、背後に山肌をみせて趣があります。

数基の石碑の向こうに本堂が見えます。

【写真 上(左)】 山内-2

【写真 下(右)】 本堂

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

向拝正面桟唐戸のうえに「師孝第一」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 日朗上人土牢への石段

【写真 下(右)】 土牢

本堂向かって右手の階段のうえに日朗上人の土牢があり、説明板もあります。

山内には宿屋光則の墓と大橋太郎通貞の土牢もあり、歴史の香りゆたかです。

〔 光則寺の御首題・御朱印 〕

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

54.海光山 慈照院 長谷寺(はせでら)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-11-2

浄土宗系単立

御本尊:十一面観世音菩薩

司元別当:

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第4番、鎌倉三十三観音霊場第4番、相州二十一ヶ所霊場第12番、鎌倉六阿弥陀霊場第2番、鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)

長谷寺は鎌倉有数の古刹で、長谷観音として広く知られています。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。

創建の時期や経緯については関連史料が少ないですが、天平八年(736年)、大和長谷寺の開基・德道上人を藤原房前が招いて十一面観世音菩薩像を御本尊として開山といいます。

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりと

元正天皇の御宇(715-724年)、德道上人が大和長谷の山中に楠の巨木が倒れ香と瑞光を発しているのを見て、この霊木に観世音菩薩像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめるべく誦経礼念されました。

すると、老翁二人が来て我等で尊像を彫刻しようと云われたので、德道上人は歓喜しました。

德道上人は十一面大悲の尊像の彫刻を依頼すると二翁はわずか三日で尊像を彫り上げたといいます。

あるいは、かの二翁は「天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為にここに来たりて彫刻せり」と告げ忽然と姿を消されたとも。

ときに養老五年(721年)三月のことといいます。

藤原北家の祖・房前卿は勅を奉じて長谷に下向し、僧行基(668-749年)を導師としてこの霊像の開眼供養の法会を修したといいます。

一説には霊像は二軀彫られ、一軀は長谷にとどめて長谷寺の御本尊となりました。

もう一軀は有縁の地に出現して衆生を済度し給へと海中に流され、十六年のちの天平八年(736年)6月三浦郡長井村の海上に現出されたといいます。

この吉祥は聖武帝の叡聞に達し、房前卿は德道上人を鎌倉に遣わして開山とし、海光山新長谷寺を号しました。

あるいは、尊像は馬入に流れ寄せ、いっときは飯山にあったのを、忍性(1217-1303年)と大江広元(1148-1225年)が鎌倉・長谷に移したともありますが、年代が合わないという説もあります。

康永元年(1342年)、足利尊氏公が御本尊を修飾、明徳三年(1392年)には足利義満公が後光を造立し、伝・行基作の御像をお前立として安置と伝わります。

慶長五年(1600年)関ヶ原の戦いの前に徳川家康公の御参あり 同十二年(1607年)には堂宇を修整、これを期に浄土宗に改宗し当時の住持・住持玉誉春宗を中興開山としています。

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝が再修復し、再中興を辨秋(元禄七年(1694年)寂)としています。

以降も鎌倉を代表する名刹として参詣者を集め、坂東三十三箇所(観音霊場)第4番の札所にもなっています。

最近ではアート・音楽・食を融合した期間・人数限定イベント「長谷寺 NIGHT TABLE」を開催されるなど、新たな取り組みが注目を集めています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

長谷観音堂

海光山と号す。額に、長谷寺、子純筆とあり。子純筆、在杉本寺下。板東巡礼札所第四番なり。光明寺の末寺なり。相伝、此観音大和長谷より流木に流され、馬入へ流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性と、大江廣元と謀て、此所に移すと、按ずるに忍性伝に健保後年に生、十六にて出家すとあり。廣元は、嘉禄元年(1225年)に卒す。時に忍性漸九 なり。旦【釋書】に、弘長の始、相陽に入とあれば、此事不審。又云、和州長谷の観音と此観音とは、一木の楠にて作れり。和州の観音は木本、此像は木末也。十一面観音にて、長二丈六尺二分、春日作。

按ずるに、春日と云は佛師の名なり。佛像のみにあらず。●の假面にも春日が作数多あり。(中略)

阿彌陀 作者不知

十一面像 詫間法眼作

如意輪像 安阿彌作

勢至像 安阿彌作 此像も畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ。

聖徳太子像 作者不知

和州長谷開山徳道上人像 自作

毎年六月十七日、当寺の会にて貴賤老少参詣多し、寺領二貫文あり。

鶴岡一鳥居より十八町許あり。

慈照院 本堂の北東にあり。

慈眼院 本堂の東にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

観音堂

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりとぞ、縁起に拠に元正天皇の御宇(715-724年)德道上人和州長谷の山中に巨木の倒れ臥たるより異香常に薫と瑞光の現するを見て是を怪み其所に往て視るに十丈余の楠なり(中略)德道殊に悦び、かゝる霊木にて観音菩薩の像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめ普く救世の大悲を蒙らしめん事を志願して霊木に向ひ誦経礼念す(中略)

玆(ここ)に老翁二人来たりて我等尊像を彫刻しまいらせんと云ふ、德道歓喜し、二翁の姓名を尋るに稽文會稽首勳と云へる佛工なりと答ふ、德道卽十一面大悲の尊像を彫刻せんと請けるに二翁承諾して彼木を両斷となし纔(わずか)に三日を経て二躰を成就し、或は

天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為に爰(ここ)に来たりて彫刻せりと告て忽雲中に化し去ぬ、時に養老五年(721年)三月なり(中略)

藤原房前勅を奉じて和州長谷に下向し、僧行基を導師として開眼供養の法会を修す(中略)

斯て一軀は其地にとゞめ、一軀は有縁の地に出現し、衆生を済度し給へと海中の波濤に泛(うか)ぶ、後十六年を経て天平八年(736年)六月十八日当國三浦郡長井村の海上に現出す、此事叡聞に達し藤原房前再僧德道を迎て開山とし、海光山新長谷寺と称すと云へり

按ずるに、佛像二軀を彫刻せしと云ふこと、菅公の長谷寺縁起に記されず、其他にも所見なければ、疑なきにあらざれど、其頃模造して此地に霊場を開きし、古刹なる事は知るべし、今姑く本文は、爰の縁起に従ふ、又或説に、此観音大和の長谷より、洪水に流され、馬入に流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性(1217-1303年)と大江廣元と謀て此所に移すと云ふ、忍性が行状略頌に合考するに、年代合せず謬なり

康永元年(1342年)三月尊氏佛躰を修飾し箔を彩り、玅相を修治して荘厳を加へ、明徳三年(1392年)十二月義満後光を造立す、

行基作の同像(長八尺)を前立とし傍に勢至(座像長五尺、安阿彌作、畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ)、如意輪(座像長二尺五寸作同上)、大黒(長三尺五寸弘法作)、恵比寿(運慶作)及び三十三身の観音像(各長三尺五寸義政の寄附と云ふ)、愛敬地蔵(座像長三尺、二位禅尼の寄附と云ふ)、大日(座像金佛、長三尺五寸八分)、彌勒(座像長二尺)並に開山德道(長三尺自作)等の像を置く(中略)

慶長五年(1600年)関原役の前東照宮御参あり 同十二年(1607年)更に命ありて堂宇を修整せらる

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝資財を抛て再修復せり

中興を春宗(慶安元年(1648年)正月七日寂)、再中興を辨秋と云ふ 元禄七年(1694年)三月十七日寂す、当山七世中興、本尊並諸尊佛具等再建せしとぞ

板東札所第四なり(中略)

彌陀堂 本尊坐像長一尺 元は大町村内に建しを元禄年間(1688-704年)当寺寂譽が時此に移すと云ふ

五社明神社 神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀す、村の鎮守なり

荒神社 神躰は運慶作観音の尊像、海中より出現の時佛躰に蝕せしめ、社を勧請すと伝へ貝柄荒神と唱ふ

辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ(中略)

別当二院

慈照院 浄土宗材木座光明寺末 本尊彌陀を安ず

慈照(眼?)院 本寺前に同じ 本尊は彌陀 開山を明譽と云ふ

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

海光山慈照院長谷寺と号する。浄土宗。もと光明寺末。いま単立宗教法人。

開山、德道。開基、藤原前房。天平八年(736年)の草創と云う。

中興、玉譽春宗、再中興、弁秋。

本尊、十一面観世音菩薩。

境内地2026.77坪

観音堂・拝観所・阿弥陀堂・大黒堂・鐘楼・客殿・庫裏・寺務所等あり

板東巡礼札所第四番。大和の長谷寺を本とすることは明らかである。

正治二年(1200年)に大江広元が重ねて寺を建てたという。

ともかく鎌倉末期にかなり大きな堂があったことは想像してよいと思う。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 単立(浄土宗)

山号寺号 海光山慈照院長谷寺

建立 天平8年(736)

開山 徳道上人

本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。

寺伝によると。開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。

一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。

境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。

-------------------------

長谷周辺では、鎌倉大仏高徳院とならぶメジャーな観光スポットです。

駐車場はありますが、常時混雑気味で夕方は閉山時間の30分前に営業終了となり翌朝まで出庫できなくなるので要注意です。

【写真 上(左)】 参道-1

【写真 下(右)】 参道-2

山内は三段構成で、登るにしたがい変化のある景色を堪能できる美しい寺院です。

山内案内はこちら。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 長谷大観音の石標

【写真 上(左)】 出世開運大黒天の石標と山門

【写真 下(右)】 門前の観音様と地蔵尊

県道から相当の幅員で引きこんだ山門前は、門前に伸びる松の木の存在感もあいまって、さすがに名刹の風格があります。

山門前には寺号標、長谷大観音の石標、出世開運大黒天の石標と観音様&地蔵尊が御座します。

【写真 上(左)】 山門-1

【写真 下(右)】 山門-2

【写真 上(左)】 山門見上げ

【写真 下(右)】 山門妻部

山門は切妻屋根青銅本瓦棒葺の堂々たる四脚門で常閉。妻部に大瓶束を置くしっかりとした意匠です。

山内口は左手通用門でこちらが拝観受付となっています。

受付を抜けると左手が以前の授与所。(現在、御朱印授与は本堂(観音堂)となっている模様。)

その脇に明治の文芸評論家・高山樗牛(たかやまちょぎゅう)の碑は、樗牛がこの地に居住したゆかりによるもの。

正面に妙智池、放生池を配した緑濃い庭園は四季折々の風情が楽しめ、花の寺としても知られています。

寺務所から右手方向に、和み地蔵、大黒堂、書院、辨天窟(堂)と露仏や堂宇が並び、こちらが一段目(下境内)となっています。

【写真 上(左)】 早春の下境内-1

【写真 下(右)】 早春の下境内-2

【写真 上(左)】 秋の山内

【写真 下(右)】 上境内への階段

寺務所は旧別当の慈照院と思われますが詳細不明。

その横に御座の「和み地蔵」はかわいい表情で、人気の撮影スポットです。

良縁地蔵、ふれ愛観音、梶山観音など多彩な露仏が御座し、稀少な相州二十一ヶ所霊場の札所標もありました。

【写真 上(左)】 寺務所

【写真 下(右)】 良縁地蔵

【写真 上(左)】 ふれ愛観音・梶山観音

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標

【写真 上(左)】 大黒堂

【写真 下(右)】 大黒堂の扁額

大黒堂は、もともと応永十九年(1412年)銘の尊像が堂宇本尊でしたが、いまは観音ミュージアムに収蔵されています。

現在の堂宇本尊は「出世・開運授け大黒天」、「さわり大黒天」で、鎌倉・江の島七福神巡り(大黒天霊場)の札所となっています。

【写真 上(左)】 辨天堂と弁天窟入口

【写真 下(右)】 辨天堂の扁額

大黒堂の対面には辨天堂と辨天窟。

弘法大師御参籠と伝わる弁天窟の内壁には弁財天、十六童子が彫られ、宇賀神も安置されています。

『新編相模國風土記稿』に「辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ」とある八臂辨財天ゆかりの窟とみられますが、こちらの尊像は現在観音ミュージアムに収蔵されています。(通常非公開)

【写真 上(左)】 辨天窟

【写真 下(右)】 卍池

【写真 上(左)】 地蔵堂

【写真 下(右)】 地蔵堂の扁額

庭園を抜けて斜め右手上方に進むと地蔵堂で、このあたりが二段目(上境内)の入口になります。

木々がうっそうと繁り、パワスポ的イメージのある一画です。

宝形造の地蔵堂には子孫繁栄ご利益の「福徳地蔵尊」が御座し、堂宇を囲むように地蔵尊が安置されています。

【写真 上(左)】 かきがら稲荷の鳥居

【写真 下(右)】 かきがら稲荷

さらに上方に進むとかきがら稲荷。

寺伝によると、御本尊の十一面観世音菩薩像が海上を流れている際、御尊体をお守りするためにかきがらが付着し、尊像をお導きしたといわれています。

その「かきがら」をお祀りしているお社で、「かきがら絵馬」は人気の絵馬となっています。

なお、かつて山内に御鎮座で長谷村の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)は明治20年、甘縄神明宮境内に御遷座されています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 阿弥陀三尊碑

鐘楼の梵鐘は、文永元年(1264年)銘の鎌倉で3 番目に古い作例とされ国の重要文化財に指定、現在は観音ミュージアムで収蔵・展示されています。

現在の梵鐘は昭和59 年に新鋳されたもので、毎朝時を告げる鐘として鎌倉市民に親しまれています。

さて、いよいよ長谷寺の核心部です。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂

【写真 下(右)】 阿弥陀堂の扁額

二層の楼閣の阿弥陀堂。

こちらに奉安の阿弥陀如来坐像は、源頼朝公が42 歳の厄除け祈願のために造立と伝わり「厄除阿弥陀」とも呼ばれます。

本像は近隣に所在した旧誓願寺の御本尊だったとされ、鎌倉六阿弥陀霊場の札所本尊となっています。

【写真 上(左)】 阿弥陀仏

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)入口

本堂(観音堂)も二層楼閣の堂々たる堂宇で、堂内にて参拝できます。

御本尊の十一面観音菩薩立像は像高9.18m、台座を数えると12mにも及び、木造では最大級の仏像とされます。

頭上に十一の尊顔、右手に錫杖、左手に花瓶を執られ、磐座に立たれる「長谷寺式十一面観音菩薩」です。

堂内右手には、弘法大師坐像が御座され、おそらくこちらが相州二十一ヶ所霊場札所本尊とみられます。

観音堂は幾度となく再建され、関東大震災でも甚大な被害を受けましたが、昭和61年再建がなっています。

【写真 上(左)】 長谷観音の扁額

【写真 下(右)】 観音ミュージアム

観音ミュージアムでは、数々の寺宝が観音菩薩信仰の教義とあわせ展示されています。

十一面観音菩薩立像(前立観音)は御本尊の前に祀られていた尊像で、江戸時代の造立と

されますが、行基作とも伝わる旧像の再興仏のようです。

三十三応現身像は室町時代造立とみられ、足利義政公の寄附とも伝わり鎌倉市指定文化財です。

長谷寺縁起絵巻は制作年(弘治三年(1557年)が判明する唯一の資料として神奈川県指定文化財となっています。

開山徳道上人坐像、「長谷寺」の寺号が確認できる最古(文永元年(1264年))の梵鐘や十一面観音懸仏なども展示されています。

観音ミュージアムサイトについては、→ こちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 見晴台からの眺望-1

【写真 下(右)】 見晴台からの眺望-2

海側にせり出すようにある見晴台からは鎌倉の街並みと由比ガ浜、三浦半島から伊豆大島まで見渡せる眺望が楽しめ、その隣にある飲食所「海光庵」とともに人気スポットとなっています。

【写真 上(左)】 海光庵

【写真 下(右)】 上境内

山際に寄ったところに経蔵(輪蔵)。

輪蔵とは堂内の回転式書架で、中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転することで一切経をすべて読誦した功徳が得られるとされます。

輪蔵は正月三が日、8月10日(四萬六阡日)など特定の日のみ回すことができます。

【写真 上(左)】 経蔵

【写真 下(右)】 経蔵の向拝

【写真 上(左)】 経蔵の扁額

【写真 下(右)】 輪蔵

なお、観音ミュージアム前には四天王が御座しますが、主尊は複雑な印相につき不明です。

【写真 上(左)】 四天王と主尊

【写真 下(右)】 眺望散策路入口

経蔵からさらに登ると三段目の眺望散策路です。

平成のはじめに紫陽花が植栽され、いまでは40種類以上、約2500株の紫陽花が咲く鎌倉有数の紫陽花スポットとなっています。

ここからは見晴台を凌ぐ眺望が楽しめます。

【写真 上(左)】 散策路からの眺望-1

【写真 下(右)】 散策路からの眺望-2

御朱印は本堂(観音堂)で拝受できます。

混雑するので、前に御朱印帳をお預けし番号札をいただいて参拝後に受け取るのがベターかと思います。

また、複数の霊場札所を兼ねておられるので、霊場御朱印の申告は必須となります。

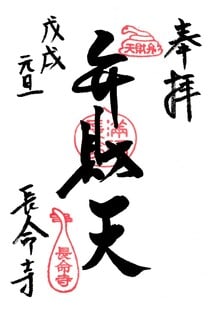

〔 長谷寺の御首題・御朱印 〕

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(造立千三百年記念)

【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印

【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)の御朱印

→ ■ 鎌倉市の御朱印-20 (C.極楽寺口-3)へつづく。

【 BGM 】

■ 空が凪いだら/After Calm - 凪葵(Nagi)

■ Sign - 幾田りら

■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver. - Covered by Cereus

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-18 (C.極楽寺口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)から。

市内各所に寺社が立地する鎌倉市ですが、鎌倉駅西の市役所通りから由比ヶ浜にかけての御成町、和田塚、笹目町エリアは一種の寺社空白地帯となっています。

ここからは西に転じて長谷、極楽寺、腰越方面の寺社を「極楽寺口」としてくくりまとめていきます。

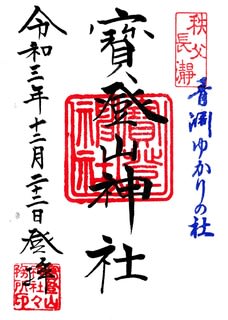

51.甘縄神明宮(あまなわしんめいぐう)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷1ー12ー1

主祭神:天照大御神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

元別当:甘縄院(臨済宗妙心寺末)

甘縄神明宮は、甘縄神明神社とも呼ばれ鎌倉市最古の神社とされています。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

甘縄神明宮は、和銅三年(710年)行基菩薩の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社といわれます。

「鎌倉史跡・寺社データベース」様によると、「染屋太郎大夫時忠邸址碑」(鎌倉市長谷2-4-6)には、「染屋太郎太夫時忠は藤原鎌足の玄孫にあたり、南都の東大寺・良弁僧正の父であり、文武天皇の御時より聖武天皇の神亀年間に至る間、鎌倉に居住し、関東八国の僧追捕使となって、東夷を鎮め、由比の長者と称された(中略)甘縄新明宮の別当甘縄院は時忠の開基であるという」との旨の碑文がみえるとのこと。

東大寺の開山・良辨僧正(689-774年)の父で、関東八国の僧追捕使とは相当な大物です。

「鎌倉むかし物語」様の「由比の長者」では、由井の里の長者・染屋太郎太夫時忠の娘が鷲にさらわれたという逸話が紹介されています。

良辨僧正も幼い頃鷲にさらわれたという逸話が残り、なんらかの関連を示唆しています。

『新編相模國風土記稿』にも、甘縄神明宮の別当神興山甘縄院は、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠とあります。

『鎌倉市史 社寺編』には、源頼義公(河内源氏2代、988-1075年)が相模守として下向の折に上野介直方の女を娶り、当社に祈って八幡太郎義家公を甘縄の地に生んだと伝えるとあります。

平上野介直方は平忠常の乱(長元元年(1028年))の際、討伐に赴いた桓武平氏国香流の軍事貴族で、鎌倉に所領を得て居館を構えたといいます。

長元三年(1030年)、源頼信公・頼義公父子は忠常を降伏させ、頼義公は長元九年(1036年)相模守に任ぜられ相模国に下向しました。

当時、鎌倉には平直方が拠っていましたが、直方は自身が平定できなかった忠常を頼義公が降伏させたことを尊んで、息女を輿入れさせ、鎌倉・大蔵の拠点と在鎌倉の郎党を譲り渡したといいます。

頼義公は直方の息女とのあいだに、八幡太郎義家公、賀茂次郎義綱公、新羅三郎義光公の3人の子息をもうけました。

通説では、義家公は河内國石川郡壺井(現・大阪府羽曳野市)の香炉峰の館に生まれたとされますが、『鎌倉市史 社寺編』には「(義家公は)当社(甘縄神明宮)に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。」とあります。

また、『神奈川県神社誌』には、「康平六年(1063年)(頼義公が)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えた」とあります。

八幡太郎義家公生誕の地とすると、そこは源家の聖地です。

頼朝公は甘縄神明宮を尊崇してしばしば参詣し、文治二年(1186年)10月には社殿を修理監督し、落慶の行事に自ら臨んでいます。

『吾妻鏡』には、北条政子や3代将軍源実朝公の参詣も記されています。

北条政子は鶴岳宮(鶴岡八幡宮)と甘縄明神(甘縄神明宮)を同日に参詣しています。(「 文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神」)

『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)には「是(甘縄神明宮)は古へより伊勢の別宮」とあります。

『承久記』には「日本国の帝位は伊勢天照太神・八幡大菩薩の御計ひ」と記され、伊勢の天照太神、八幡大菩薩(八幡神)はすこぶる重要な神として尊崇されていたことがわかります。

気になるのは実朝公参詣の條に「建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給」とあることです。

つまり、実朝公は甘縄の甘縄神明宮と日吉別宮(山王社)を同時に詣でています。

『新編相模國風土記稿』の(甘縄)山王社の條には「大佛陸奥守貞直の勧請と云ふ」とあります。

大佛貞直(元弘三年(1333年没)は鎌倉末期の北条一門で、実朝公(1192-1219年)とは時代が合いません。

実朝公は大佛貞直勧請前の日吉別宮(山王社)に参詣していたことになり、この点は『風土記稿』の筆者も気になったらしく「思ふに(山王)社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし」との説を展開しています。

甘縄神明宮周辺には、安達藤九郎盛長の屋敷があったとされます。(異説あり)

安達氏は藤原氏魚名(山蔭)流ともされますが、安達盛長の父は小野田兼広とも小野田兼盛とも伝わり、小野田姓のようですが詳細不明です。

安達盛長の兄は藤原遠兼とされ、父親の小野田姓から藤原姓に復姓も考えられますが詳細不明。

しかも弟の盛長は安達姓を名乗っており、どうも整理がつきません。

また、藤原遠兼の子は足立遠元で、土着した武蔵国足立郡から名乗ったとされるので、安達氏、足立氏の系譜はわかりにくくなっています。

安達盛長は生え抜きの東国武将とはいい難いですが、源頼朝公の乳母・比企尼の長女・丹後内侍を妻とし、旗揚げ前から源頼朝公の信任を得ていたと伝わります。

丹後内侍はもとは京で二条院に女房として仕え、官吏や右筆の招聘窓口となっていたとみられ、頼朝公の初期右筆・藤原邦通は、丹後内侍のルートで招かれたといいます。

一説には、伊豆で頼朝公と北条政子の仲をとり持ったのは盛長だとも。

治承四年(1180年)8月の頼朝公挙兵に従い、石橋山の戦いの後に頼朝公とともに安房に逃れ、下総国の豪族・千葉常胤を説得して味方につけたとされます。

頼朝公鎌倉入りののち、元暦元年(1184年)頃から上野国奉行人となり、文治五年(1189年)奥州合戦に従軍して戦功をあげ、陸奥国安達郡と出羽国大曽根荘を賜わりました。

盛長は、『吾妻鏡』では”藤九郎(盛長)”と記されることが多く、だとすると安達の名字は所領の”安達郡”由来かもしれません。

甥とされる足立遠元は武蔵国足立郡に確かな拠点を築いており、代表的な武蔵武士として知られています。

盛長と足立遠元の関係はよくわかりませんが、遠元は武官、盛長は頼朝公側近として協力しつつ頼朝公を支えていたのかもしれません。

幕府開府後も頼朝公の信任厚く、甘縄にあった盛長邸を頼朝公がしばしば訪れた記録が残ります。

文治二年(1186年)6月、丹後内侍罹病の際、頼朝公は盛長邸に丹後内侍を見舞っているので、盛長・丹後内侍夫婦と頼朝公の私的なつながりが強かったかと。

『吾妻鏡』には「還向便路藤九郎盛長屋敷」という記載があり、「還向」は神仏に参詣して帰ること、「便路」は便利な道を指すので、盛長邸への頼朝公来訪は甘縄神明宮参詣を兼ねた側面もあったかと思います。

正治元年(1199年)1月の頼朝公逝去後、出家して蓮西と名乗りましたが、同年4月、2代将軍・源頼家公の宿老として十三人の合議制の一人となり幕政に参画しています。

梶原景時の弾劾(梶原景時の変)でも大きな役割を担ったとされますが、生涯無位無官のままとみられています。

「神明様」(しんめいさま)と呼ばれ、長谷の鎮守として鎌倉の庶民にも尊崇された甘縄神明宮は、明治6年村社に列格し、明治20年、長谷寺の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神)を合祀しています。

関東大震災で本殿は半潰、拝殿は全潰しましたが、昭和12年に再建されています。

なお、別当の神輿山甘縄院は山下にあり、当初は神輿山円徳寺を号しました。

和銅三年(710年)八月行基の草創といい、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立開基と伝わります。

京都妙心寺末の臨済宗寺院で御本尊は地蔵菩薩。

中興は京都妙心寺の独園和尚(宝永六年(1709年)寂)で、伝来の義家公木像を修復したといいます。

明治の神仏分離により甘縄院は廃されています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

甘縄明神

甘(甘或作海女)縄明神は、佐佐目谷の西、路の北にある茂林なり。天照大神を勧請す。神主は小池氏也。【東鑑】に、文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)幷に御臺所、甘縄神明の宮に御参とあり。又甘縄明神奉幣の事、往々見へたり。里俗或は誤てたまなはと云者あり。(中略)此地より西の方は長谷村也。東北の山に隋て、無量寺谷まで甘縄の内なり。

塔辻

里俗の云、由井長者太夫時忠と云者、三歳の児を鷲につかまれ、方々尋求て、道路に棄たる骨肉のある所ごとに、是や我子の骨肉ならんかとて、菩提の為に立たる石塔也。(中略)大織冠の玄孫に、染谷太郎太夫時忠、南都良辨の父也。文武天皇の御宇より、聖武天皇の御宇に至るまで鎌倉に居住し、東八箇國の總追捕使となりて、東夷を鎮むとあり。是ならんか。然れども未詳。良辨の父とはいへども、【元亨釋書】にも不載。【釋書】に、良辨は近州志賀里人、或は相州の人とも云と有。又鷲につかまれし事もあれば、相似たるにや。

藤九郎盛長屋敷

甘縄明神の前、東の方を云。【東鑑】に、治承四年(1180年)十二月廿日、武衛御行始めとして、藤九郎盛長が、甘縄の家に入御し給ふとあり。其後往々見へたり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

甘縄神明宮

佐々目が谷の西の路北に、樹木茂りたる社地なり。是は古へより伊勢の別宮と称し、【東鑑】にも記せり。神主小池氏。文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)並に御臺所、甘縄神明宮御参とあり。其後も奉幣の事往々出たり。地名を甘縄と号するゆへ、宮号にも古く唱へ来れり。又同年十月廿日甘縄神明寶殿修理せられ、今日四面に荒垣をゆひ、幷鳥居を建らる。盛長の沙汰とし、二品監臨と給ふ。(以下略)

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

神明宮

【東鑑】に伊勢別宮とある是なり 里俗は甘縄明神と唱ふ神躰は義家の守護神と云伝へ秘して開扉を許さず、義家の木像をも安ぜり、長一尺五寸、束帯の坐像なり、文治二年(1186年)正月頼朝当社に参詣あり

【東鑑】曰、文治二年(1186年)正月二日、二品幷御臺所、御参甘縄神明宮、以御還向便路藤九郎盛長屋敷 是歳十月社殿を修理し(中略)文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神(中略)建保三年(1215年)四月實朝参詣あり

建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給、御還向之次、入御安達右衛門尉景盛家、今当村の鎮守にして年々九月十六日神事あり。

末社 疱瘡神 稲荷四

別当甘縄院

神興山と号す、臨済宗京都妙心寺末 本尊地蔵を安ず、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠と云ふ、境内より江山臨眺の景尤佳なり

山王社

光則寺持 大佛陸奥守貞直が勧請と云ふ 按ずるに、【東鑑】建保三年(1215年)の條に、甘縄神明幷日吉別宮等に、参詣せしめ、還路の次、安達右衛門尉景盛が家に、入御ありと見ゆ、景盛が亭跡、神明社の東にあり、さては日吉の別宮と云ふ、当社なるべし、されど大佛貞直が、勧請と云ふ、合期せず、貞直は、北条陸奥守宣時が三男、民部少輔宗泰が子にて、元弘三年(1333年)五月、由井濱の戦に討死す、建保を距る事、百年に過たりさては時代合せず、思ふに社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし

■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

祭神 天照大御神

境内社 五社明神(天照大御神 倉稲魂命 伊邪那美命 菅原道真公) 秋葉社

社殿 本殿(神明造銅板葺)一棟一宇 幣殿 拝殿(入母屋造銅板葺・千木・鰹魚木・向拝付)二棟一宇

境内坪数 127.04坪

『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』(正徳二年(1712年)銘)によれば、和銅三年(710年)八月行基の草創になり、染屋太郎時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立したことにはじまるという。

また源頼義が当社に祈って八幡太郎義家を当地に生み、康平六年(1063年)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えたという。

『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮として源頼朝が崇敬し、文治二年(1186年)十月社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、また建久五年(1194年)までに三度参詣している。夫人政子は二度、実朝も一度参詣している。

『相模風土記』には「神明宮、里俗甘縄明神と唱う」「別当臨済宗甘縄院」とある。

明治維新の神仏分離により、別当甘縄院は廃絶し、神明宮は明治六年十二月村社に列格され、明治二十年五月、五社明神社を合併し、明治四十年四月神饌幣帛料供進神社に指定された。

昭和七年社号を甘縄神明神社と改称した。旧社殿は大正十二年の関東大震災に倒潰し、現社殿は昭和十二年九月新築復興した。長谷区の氏神社である。

宝物 神輿・一基、義家座像・一体

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

甘縄神明神社

もとは神明社或は神明宮と称したが昭和七年九月二十一日、今の名に改めた。

祭神は天照大御神のほか倉稲魂命・伊邪那美命・武甕槌命・菅原道真公を配祀する。例祭九月十四日。元指定村社。長谷の鎮守。境内地127.04坪。

本殿・拝殿・摂社稲荷社・社務所・神輿庫等あり。(中略)

勧請年月未詳。『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮であり、源頼朝は三度、政子は二度、実朝は一度参詣しており、文治二年(1186年)十月二十四日には社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、頼朝自らその場に臨んだことがわかる。

いま社蔵する『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』の写しによれば、ここは和銅三年(710年)八月行基の草創で、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立し、後源頼義が相模守として下向、上野介直方の女をめとり、当社に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。

また中興は宝永六年(1709年)六月二十六日に寂した京都妙心寺の独園和尚で、社殿・寺舎を造替し、弟子瑞峯祖堂を住持とし、また義家の像を修復させたという。(中略)

この寺を別当甘縄院といい、その本尊は地蔵であった。神仏分離により寺は廃滅したという。いまは寺の痕跡もない。

明治二十年五月二十五日、長谷寺の鎮守であった五社明神社、祭神は神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀している。

大正十二年の震災で本殿半潰、拝殿全潰し、昭和十二年九月新築した。

甘縄神明神社がここにまつられた理由は、此の地が大庭御厨の飛地であったか、或は大庭氏の一族梶原氏、鎌倉氏などの地であったことによると思われるが、(以下略)

■ 境内掲示(甘縄神明神社略誌)(抜粋)

御祭神

天照大神

伊邪那岐尊(白山) 倉稲魂命(稲荷)

武甕槌命(春日) 菅原道真公(天神)

御由緒

和銅三年(710年) 染屋太郎太夫時忠の創建です

永保元年(1081年) 源義家公が社殿を再建せらる

源頼朝公政子の方實朝公など武家の崇敬が篤く 古来伊勢別家と尊称せられている鎌倉で最も古い神社です。

社殿の裏山は御輿ヶ嶽(見越ヶ嶽とも書く)と云い古くから歌によまれています

源頼義は相模守として下向の節 当宮に祈願し一子八幡太郎義家が生まれたと伝えられています

都にははや吹ぬらし 鎌倉の御輿ヶ崎 秋の初風

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。

しかし「長谷観音前」から鎌倉駅方面への神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)に入る観光客は多くはありません。

源氏や頼朝公とふかいゆかりをもつ甘縄神明宮ですが、訪れる観光客はさほど多くないとみられます。

実際、筆者の参拝時も「長谷」駅から大仏にかけてはかなりの雑踏でしたが、甘縄神明宮は終始筆者のみの参拝でした。

【写真 上(左)】 県道からの参道

【写真 下(右)】 社号標-1

県道から目立たない路地を山側に入るので、知らない観光客はまず気づきません。

県道沿いの木の社号標の文字は消えかかっていますが、かろうじて「長谷鎮守 甘縄神明宮」と読めます。(Web記事によるといまは新しくなっている模様。)

【写真 上(左)】 鳥居

【写真 下(右)】 社号標-2

【写真 上(左)】 参道-1

【写真 下(右)】 参道-2

民家の間を進む参道の正面に石造の神明鳥居、その横にも社号標があります。

鳥居をくぐった右手にさらに社号標があり、ここから石段まじりの参道が伸びています。

ひとつめの石段右手には鎌倉町青年団による「安達盛長邸址」の石碑。

参道脇の「玉縄桜」は有名なようで、ソメイヨシノより早く咲くそうです。

【写真 上(左)】 「安達盛長邸址」の石碑

【写真 下(右)】 手水舎

【写真 上(左)】 参道-3

【写真 下(右)】 神輿庫

その先の左手に立派な手水舎。

石灯籠一対を抜けると急な石段がはじまります。

階段上り口の左手には8代執権・北条時宗公産湯・二條公爵愛用の井があり、子宝や子供の健やかな成長に御利益があるそうです。

【写真 上(左)】 参道-4

【写真 下(右)】 拝殿

登った正面が拝殿で、殿前に立派な狛犬一対。

ここまでくるとまわりはうっそうとした社叢で、神さびた雰囲気に包まれています。

拝殿からは長谷の町と由比ガ浜が一望できます。

【写真 上(左)】 斜めからの拝殿

【写真 下(右)】 拝殿扁額

拝殿は切妻造銅板葺流れ向拝で、急な屋根勾配と照りのバランスがよく、棟には千木と鰹魚木をおいて引き締まったイメージ。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に本蟇股を置き、向拝見上げに社号扁額を掲げています。

拝殿背後に奥まった石垣上の山際には本殿があります。

こちらの様式は不明ですが青銅葺の棟に千木と鰹魚木をおき、照り気味の屋根のフォルムが秀麗。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 秋葉神社への参道

俯瞰写真がなく位置関係が不明ですが、おそらく拝殿よこに五社神社、拝殿向かって右手の急な階段を登ると火防御守護の秋葉神社が御鎮座。

五社神社は明治20年5月、長谷寺の鎮守であった五社明神社(御祭神、神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)を御遷座のお社です。

【写真 上(左)】 五所神社

【写真 下(右)】 五所神社の扁額

【写真 上(左)】 秋葉神社

【写真 下(右)】 秋葉神社の扁額

近くには川端康成の旧宅があり、小説「山の音」に登場する神社として描かれているとのこと。

境内には「当宮では御朱印は行っておりません」の掲示がありますが、筆者は大町の八雲神社にて拝受しています。

ただし、現在も授与されているかは不明です。

〔 甘縄神明宮の御朱印 〕

52.獅子吼山 清浄泉寺 高徳院(こうとくいん/鎌倉大仏)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷4-2-28

浄土宗

御本尊:阿弥陀三尊

司元別当:

札所:鎌倉三十三観音霊場第23番、鎌倉六阿弥陀霊場第1番

鎌倉大仏は鎌倉唯一の国宝です。

「鎌倉大仏」の方が通りでいいですが、正式には大異山高徳院清浄泉寺を号し、大仏は高徳院の御本尊です。

鎌倉大仏(高徳院)については膨大な史料・資料がみつかるので、公式Web、『新編鎌倉志』 『新編相模國風土記稿』、文化遺産オンライン、山内掲示などに絞ってまとめます。

記事ネタも膨大なので、適宜端折っていきます。

鎌倉大仏の特徴については、こちらをご覧ください。

『吾妻鏡』などによると、鎌倉大仏は建長四年(1252年)8月に鋳造を始めた金銅の「八丈釈迦如来像」であるといい、文永元年(1264年)8月以前に完成とみられ、当初は大仏殿も備えていました。

しかし造立当時の史料に乏しく、尊像の(原型)作者すら特定されていません。

また、寺院の開基・開山も不詳です。

『吾妻鏡』の通常の書きぶりからすると、これほどの大事業を幕府が支援したとすると詳細な記述を残す筈ですが、大仏の造立開始について記すのみで、この点も鎌倉大仏のナゾを深める一因となっています。

鎌倉大仏の前身寺院については、別当であった高徳院からたどるのが有効です。

『新編相模國風土記稿』の「別当高徳院」の條には、天平年中(729-749年)に行基菩薩がこの地に浄泉寺を開基し、高座郡の国分寺との関係を示唆する記述があります。

全国の国分寺の大もとは大和国の東大寺(華厳宗)ですから、この説を信じると創立時は華厳宗系列ということになります。

じっさい、高徳院山内入口の石碑には「聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺」と彫られていますが、『新編相模國風土記稿』では「往古の國分寺跡とするは非なり」と断じています。

さらに史料には「此地もと真言宗」とあり「建長寺持分」とあるので、真言宗から臨済宗建長寺末に転じた可能性があります。

『新編相模國風土記稿』は「【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし」とし、「寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ」として、前身寺院についてはサジを投げた感じの書きぶりとなっています。

(【建長寺過去帳】には「大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。」とあるようです。)

なお、『吾妻鏡』には、暦仁元年(1238年)、深沢の地(現・大仏所在地)にて僧・浄光の勧進により大仏堂建立が始められ、寛元元年(1243年)に開眼供養が行われ、大仏は木造であったという記述がありますが、上記の建長四年(1252年)造立開始の金銅の「八丈釈迦如来像」を現在の鎌倉大仏とし、「釈迦如来」は「阿弥陀如来」の誤記と解釈するのが定説です。

なお、現地掲示には源頼朝公の侍女・稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧・浄光の勧進で造ったとあります。

ときどき「大仏はお釈迦さまですか?」と訊く人がいますが、大仏の定義は「大きな仏像」なので、阿弥陀さまもいれば観音さまもいます。

→ 日本の主な大仏(Wikipedia)

ちなみに、奈良の大仏は毘盧遮那仏、牛久大仏は阿弥陀如来、上野大仏は釈迦如来です。

鎌倉大仏は阿弥陀如来とされていますが、釈迦如来、あるいは毘盧遮那仏としている史料もあります。

山内の与謝野晶子歌碑

かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな

では、鎌倉大仏は釈迦牟尼(釈迦如来)として詠みこまれています。

鎌倉公式観光ガイドWebには「大仏のところどころに金箔が残っているのをわずかに見ることができますが、つくられた当時は、これが全部に施されていたといいます。」とあります。

長谷の山裾の緑に映える黄金の大仏は、多くの人々の尊崇を集めたと思います。

大仏殿は嘉元三年(1305年)頃に倒壊し、元徳元年(1329年)再建したものの建武元年(1334年)に大風で倒壊。応安二年(1369年)にも大風で倒壊し以降は再建の記録がないとされ、以降は「露坐の大仏」となりました。

明応七年(1498年)の大地震で損壊との記録もあって、鎌倉大仏の歴史はまさに災害の歴史です。

鎌倉大仏は南北朝期から江戸前期にかけて建長寺の管理下に置かれていたといいます。

現地掲示によると、大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていたとのこと。

元禄十六年(1703年)の大地震で破損しましたが、正徳二年(1712年)に浅草の豪商・野島新左衛門(泰祐)から寄進を受け、正徳年間(1711-1716年)に増上寺祐天上人によって復興され、別当は新左衛門の法名から高徳院と命名されたといいます。

よって、臨済宗から浄土宗に転じたのは正徳年間(1711-1716年)とみる説があります。

祐天上人は浄土宗の名刹・光明寺の「奥之院」として位置づけたといい、享保十八年(1733年)大仏を復興し開眼供養を行った養国上人が、高徳院の初代住職となっています。

江戸時代末期まで、鎌倉大仏の別当・高徳院の御本尊は、惠心作とも伝わる長一尺五寸の阿弥陀如来木像であったとみられます。

つまり、山内には鎌倉大仏である阿弥陀如来金銅仏(露仏)と、別当高徳院の御本尊である阿弥陀如来木像が安されていたことになります。

山内には鎮守社である八幡・春日・雨寶童子三神合殿、秋葉社、天神社、辨天社、疱瘡神社が御鎮座され、神仏習合の様相を呈していたとみられます。

江戸時代初期には欧州からの宣教師や平戸商館長などが訪れているので、この当時から鎌倉の名所であったことがわかります。

安政六年(1859年)に横浜港が開港、外国人居留地の外国人の出向範囲が40km程に制限されたため、範囲内の鎌倉は行楽地として人気を集め、なかでも鎌倉大仏はマストスポットだったようです。

鎌倉大仏(国宝銅造阿弥陀如来坐像)は高徳院の御本尊で像高約11.3m、重量約121t の巨像です。

数々の災害に見舞われながらもほぼ造立当初の像容を保ち、わが国の仏教芸術史上すこぶる重要な価値を有することから国宝に指定されています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

大佛

大異山浄泉寺と号す。此所を深澤と云。大佛の坐像、長三丈五尺、膝の通りにて横五間半、袖口より指の末まで二尺七寸余あり。建長寺持分なり。

【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿三日、相模國深澤里大佛殿の事始なり。僧浄光、尊卑緇素を勧請して、此営作を企つ。

同五月十八日、大佛の御頭擧奉る。周八丈あり。(中略)

寛元元年(1243年)六月十六日、深澤村に一宇の精舎を建立し、八丈餘の阿彌陀の像を安す。今日供養をのぶ。導師は、卿の僧正良信、讃衆十人、勧進の聖人浄光坊、此六年の間都鄙を勧進す。卑尊を奉加せずと云事なしとあり。是皆頼経将軍の時也。

又建長四年(1252年)八月十七日、深澤里にて釋迦如来の像を鋳奉ると有。宗尊親王の時なり。

今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)

源親行【東関紀行】に、由比の浦に阿彌陀の大佛を作りたてまつる。事の起りを尋ぬるに、本は遠江國人浄光と云者有。過にし延應(1239-1240年)の比に関東尊卑を勧て佛像を作る。此阿彌陀は八丈の長、木像也とあり。按ずるに暦仁元年(1238年)に、浄光造作の像も八丈の阿彌陀佛とあり。延應は暦仁の次の年なり。所謂六年の内なれば【東鑑】に符合せり。其佛は何れの時か滅亡して、今の大佛は金銅廬遮那佛なり。【東鑑】に所謂、建長四年(1252年)に鋳たる佛か。堂なし。(中略)

【建長寺過去帳】に、大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

(長谷村)大佛・獅子吼山(寺は大異山と号す)

清浄泉寺と号す、金堂の廬舎那仏なり(注釈略)

彌陀(木像長一尺二寸、天竺傳来と云ふ)を腹籠とす、抑当佛殿は沙門浄光普く募縁して営作を企て、暦仁元年(1238年)三月遂に此地に新造の事始あり 【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿二日、相模國深澤里、大佛堂事始也、僧浄光令勧進、尊卑緇素、企此営作云々

五月大佛の妙好相始て成る 五月十八日、相模國深澤里大佛御頭奉擧之、周八丈也(中略)

寛元元年(1243年)六月落成して供養あり(寛元元年(1243年)六月十六日深澤村建立一宇精舎、安八丈餘阿彌陀像、今日展供養導師卿僧正良信、讃衆十人、勧進聖人浄光房、此六年之間勧進都鄙卑尊莫不奉加

此時造立の佛像は木像なり(注釈略)

建長四年(1252年)八月改て金銅の佛像を鑄る 【東鑑】曰、建長四年(1252年)八月十七日、今日、当彼岸第七日、深澤里奉鑄始金銅八丈釋迦如来像、按ずるに、是宗尊親王の時にして、今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)

明應四年(1495年)八月由井濱の海水激奔して又佛殿破壊に及べり 其後はたゞ礎石のみを存して佛像は露座せり(中略)今に至て猶堂再建に及ばず(略)

古は建長寺の持なりしが今は別当を置て高徳院と云ふ

鎮守社 八幡・春日・雨寶童子三神を合祀す

秋葉社 天神社 辨天社 疱瘡神社

仁王門 獅子吼山の額を掲ぐ、

國分寺碑 聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺と彫す、往古の國分寺跡とするは非なり、事は高徳院の條に辨ず

別当高徳院

浄土宗 材木座村光明寺末 此地もと真言宗、浄泉寺の舊趾にて其先天平年中(729-749年)行基浄泉寺を開基しけるに 其後星霜を経て明應年中(1492-1501年)廃寺となり

按ずるに所蔵に、正喜二年九月、勝壽院別當、權少都最信が記せし、清浄泉寺建立序次之記の写曰、艸創本願聖武帝也、天平九年(737年)丁丑三月、創建東國總國分寺、斯乃東之國分寺、建立之權輿也、内道場之本尊、釋迦・薬師・觀世音之三尊(中略)開山沙門行基菩薩、以本願皇帝・行基菩薩・良辨僧正・菩薩僧正之四哲、以称國分寺草創同心之四聖(中略)

按ずるに、今高座郡國分寺に、國分寺の舊蹟あり、彼條に詳なり、当寺を東國總國分寺と云、最非り、浮屠氏の妄誕往々此の如し、又按ずるに、【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし、【注畫賛】に、文應元年(1260年)十月十一日、通状遣十箇所、所謂建長寺道隆、極楽寺良觀、大佛別当云々也、と見えたれば、其頃別当ありしと覚ゆれど、寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ)

大佛のみ有しを近世正徳年間(1711-1716年)増上寺主顯譽祐天再興の志を発せしに江戸神田に在る商買、野島新左衛門祐天に帰依し、資財を捨て共に当寺を興立し、山号を獅子吼と改め寺号は清浄泉寺の舊に從ひ、宗旨を改て光明寺の末に屬す、故に祐天を中興の開祖とし、松参詮察を第二世とし新左衛門を中興の開基とす

本尊彌陀 木像長一尺五寸、惠心作を安ず、又同像(是も惠心作、座像五十五分)及び愛染(行基の作なり、宗尊親王、大佛傳前に一宇を建て、安ぜし像なりと云ふ)の像を置く(略)

■ 山内掲示(国宝鎌倉大佛因由)(抜粋)

この大佛像は阿弥陀仏である。源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧浄光が勧進(資金集め)して造った。零細な民間の金銭を集積して成ったもので、国家や王侯が資金を出して作(ママ)ったものではない。

始めは木造で暦仁元年(1238年)に着工し六年間で完成したが、宝治元年(1247年)大風で倒れたので、再び資金を集め、建長四年(1252年)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を造って安置した。(中略)大仏殿は建武元年(1334年)と應安二年(1369年)とに大風に倒れ、その都度復興したが、明應七年(1498年)の海潮に流失以来は復興せず、露像として知られるに至った。(略)

■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会)(抜粋)

高徳院本尊の「鋳造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252年)に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」がこの大仏であるとされています。

完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268年)ごろまでには大仏殿も建てられていたと考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。(中略)

大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。

高徳院は、正徳二年(1712年)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、天文二年(1737年)に高徳院住職の養国上人によって行われ、今に至っています。

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏にかけてはいつも観光客であふれています。

修学旅行では鎌倉大仏はマストらしく、シーズンには学生も多くみられて賑わいます。

【写真 上(左)】 賑わう紅葉の参道

【写真 下(右)】 めずらしく空いている参道

参道入口に「總國分寺」と刻まれた石碑。

参道は幅員のある石畳で、どこか神社(大社)の参道のようです。

【写真 上(左)】 「總國分寺」の石碑

【写真 下(右)】 仁王門への参道

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門の扁額

すこし進むと仁王門。

切妻屋根銅板本瓦棒葺三間一戸の八脚門は、朱塗りの丸柱で風格があります。

両脇間に仁王尊を安置し、見上げに山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 門

【写真 下(右)】 手水舎

も少し進むと門で遮られ、左手に券売所と入場門があります。

むろん拝観料が必要です。

門を入ってすぐに手水舎。

高徳院の山内は広いですがシンプルで、右手正面に鎌倉大仏、その右手に授与所&売店、大仏の裏手に観月堂と右手奥に与謝野晶子の歌碑があります。

【写真 上(左)】 山内-1

【写真 下(右)】 山内-2

【写真 上(左)】 国宝の碑

【写真 下(右)】 正面から

大仏は台座に座し、衣を通肩にまとい、上品上生の定印を結ばれています。

【写真 上(左)】 斜めから

【写真 下(右)】 背面

来迎印ではなく定印を結んでいるので密教系の尊像とする説もみられますが、浄土宗でも定印阿弥陀如来像はいくらも見られるので、筆者的にはこの説は疑問です。

整った面立ちで軽くうつむき、イケメンの大仏として知られています。

別料金ですが、大仏の胎内を拝観することもできます。

【写真 上(左)】 六字御名号の碑

【写真 下(右)】 観月堂-1

観月堂は、朝鮮王宮にあったものを大正13年山一合資会社(後の山一證券)社長だった杉野喜精が寄贈した建物です。

江戸幕府2代将軍徳川秀忠公が所持していたとされる聖観世音菩薩像を安置し、鎌倉三十三観音霊場第23番の札所となっています。

切妻造?本瓦葺の風格ある建物ですが、柵があるので向拝まで近づくことはできません。

【写真 上(左)】 観月堂-2

【写真 下(右)】 観音霊場札所標

御朱印は大仏の向かって右の授与所にて拝受しました。

オリジナル御朱印帳の頒布があり、現在は両面の絵御朱印も授与されているようです。

なお、公式Webによると御朱印帳書入れは15時までのようです。

〔 高徳院の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御本尊(鎌倉大仏)の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

→ ■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)へつづく。

【 BGM 】

■ KOKIA - ありがとう… (KOKIA's Version)

■ 中山美穂 - ただ泣きたくなるの

■ Kalafina - far on the water(LIVE)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)から。

市内各所に寺社が立地する鎌倉市ですが、鎌倉駅西の市役所通りから由比ヶ浜にかけての御成町、和田塚、笹目町エリアは一種の寺社空白地帯となっています。

ここからは西に転じて長谷、極楽寺、腰越方面の寺社を「極楽寺口」としてくくりまとめていきます。

51.甘縄神明宮(あまなわしんめいぐう)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷1ー12ー1

主祭神:天照大御神

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社

元別当:甘縄院(臨済宗妙心寺末)

甘縄神明宮は、甘縄神明神社とも呼ばれ鎌倉市最古の神社とされています。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

甘縄神明宮は、和銅三年(710年)行基菩薩の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社といわれます。

「鎌倉史跡・寺社データベース」様によると、「染屋太郎大夫時忠邸址碑」(鎌倉市長谷2-4-6)には、「染屋太郎太夫時忠は藤原鎌足の玄孫にあたり、南都の東大寺・良弁僧正の父であり、文武天皇の御時より聖武天皇の神亀年間に至る間、鎌倉に居住し、関東八国の僧追捕使となって、東夷を鎮め、由比の長者と称された(中略)甘縄新明宮の別当甘縄院は時忠の開基であるという」との旨の碑文がみえるとのこと。

東大寺の開山・良辨僧正(689-774年)の父で、関東八国の僧追捕使とは相当な大物です。

「鎌倉むかし物語」様の「由比の長者」では、由井の里の長者・染屋太郎太夫時忠の娘が鷲にさらわれたという逸話が紹介されています。

良辨僧正も幼い頃鷲にさらわれたという逸話が残り、なんらかの関連を示唆しています。

『新編相模國風土記稿』にも、甘縄神明宮の別当神興山甘縄院は、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠とあります。

『鎌倉市史 社寺編』には、源頼義公(河内源氏2代、988-1075年)が相模守として下向の折に上野介直方の女を娶り、当社に祈って八幡太郎義家公を甘縄の地に生んだと伝えるとあります。

平上野介直方は平忠常の乱(長元元年(1028年))の際、討伐に赴いた桓武平氏国香流の軍事貴族で、鎌倉に所領を得て居館を構えたといいます。

長元三年(1030年)、源頼信公・頼義公父子は忠常を降伏させ、頼義公は長元九年(1036年)相模守に任ぜられ相模国に下向しました。

当時、鎌倉には平直方が拠っていましたが、直方は自身が平定できなかった忠常を頼義公が降伏させたことを尊んで、息女を輿入れさせ、鎌倉・大蔵の拠点と在鎌倉の郎党を譲り渡したといいます。

頼義公は直方の息女とのあいだに、八幡太郎義家公、賀茂次郎義綱公、新羅三郎義光公の3人の子息をもうけました。

通説では、義家公は河内國石川郡壺井(現・大阪府羽曳野市)の香炉峰の館に生まれたとされますが、『鎌倉市史 社寺編』には「(義家公は)当社(甘縄神明宮)に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。」とあります。

また、『神奈川県神社誌』には、「康平六年(1063年)(頼義公が)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えた」とあります。

八幡太郎義家公生誕の地とすると、そこは源家の聖地です。

頼朝公は甘縄神明宮を尊崇してしばしば参詣し、文治二年(1186年)10月には社殿を修理監督し、落慶の行事に自ら臨んでいます。

『吾妻鏡』には、北条政子や3代将軍源実朝公の参詣も記されています。

北条政子は鶴岳宮(鶴岡八幡宮)と甘縄明神(甘縄神明宮)を同日に参詣しています。(「 文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神」)

『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)には「是(甘縄神明宮)は古へより伊勢の別宮」とあります。

『承久記』には「日本国の帝位は伊勢天照太神・八幡大菩薩の御計ひ」と記され、伊勢の天照太神、八幡大菩薩(八幡神)はすこぶる重要な神として尊崇されていたことがわかります。

気になるのは実朝公参詣の條に「建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給」とあることです。

つまり、実朝公は甘縄の甘縄神明宮と日吉別宮(山王社)を同時に詣でています。

『新編相模國風土記稿』の(甘縄)山王社の條には「大佛陸奥守貞直の勧請と云ふ」とあります。

大佛貞直(元弘三年(1333年没)は鎌倉末期の北条一門で、実朝公(1192-1219年)とは時代が合いません。

実朝公は大佛貞直勧請前の日吉別宮(山王社)に参詣していたことになり、この点は『風土記稿』の筆者も気になったらしく「思ふに(山王)社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし」との説を展開しています。

甘縄神明宮周辺には、安達藤九郎盛長の屋敷があったとされます。(異説あり)

安達氏は藤原氏魚名(山蔭)流ともされますが、安達盛長の父は小野田兼広とも小野田兼盛とも伝わり、小野田姓のようですが詳細不明です。

安達盛長の兄は藤原遠兼とされ、父親の小野田姓から藤原姓に復姓も考えられますが詳細不明。

しかも弟の盛長は安達姓を名乗っており、どうも整理がつきません。

また、藤原遠兼の子は足立遠元で、土着した武蔵国足立郡から名乗ったとされるので、安達氏、足立氏の系譜はわかりにくくなっています。

安達盛長は生え抜きの東国武将とはいい難いですが、源頼朝公の乳母・比企尼の長女・丹後内侍を妻とし、旗揚げ前から源頼朝公の信任を得ていたと伝わります。

丹後内侍はもとは京で二条院に女房として仕え、官吏や右筆の招聘窓口となっていたとみられ、頼朝公の初期右筆・藤原邦通は、丹後内侍のルートで招かれたといいます。

一説には、伊豆で頼朝公と北条政子の仲をとり持ったのは盛長だとも。

治承四年(1180年)8月の頼朝公挙兵に従い、石橋山の戦いの後に頼朝公とともに安房に逃れ、下総国の豪族・千葉常胤を説得して味方につけたとされます。

頼朝公鎌倉入りののち、元暦元年(1184年)頃から上野国奉行人となり、文治五年(1189年)奥州合戦に従軍して戦功をあげ、陸奥国安達郡と出羽国大曽根荘を賜わりました。

盛長は、『吾妻鏡』では”藤九郎(盛長)”と記されることが多く、だとすると安達の名字は所領の”安達郡”由来かもしれません。

甥とされる足立遠元は武蔵国足立郡に確かな拠点を築いており、代表的な武蔵武士として知られています。

盛長と足立遠元の関係はよくわかりませんが、遠元は武官、盛長は頼朝公側近として協力しつつ頼朝公を支えていたのかもしれません。

幕府開府後も頼朝公の信任厚く、甘縄にあった盛長邸を頼朝公がしばしば訪れた記録が残ります。

文治二年(1186年)6月、丹後内侍罹病の際、頼朝公は盛長邸に丹後内侍を見舞っているので、盛長・丹後内侍夫婦と頼朝公の私的なつながりが強かったかと。

『吾妻鏡』には「還向便路藤九郎盛長屋敷」という記載があり、「還向」は神仏に参詣して帰ること、「便路」は便利な道を指すので、盛長邸への頼朝公来訪は甘縄神明宮参詣を兼ねた側面もあったかと思います。

正治元年(1199年)1月の頼朝公逝去後、出家して蓮西と名乗りましたが、同年4月、2代将軍・源頼家公の宿老として十三人の合議制の一人となり幕政に参画しています。

梶原景時の弾劾(梶原景時の変)でも大きな役割を担ったとされますが、生涯無位無官のままとみられています。

「神明様」(しんめいさま)と呼ばれ、長谷の鎮守として鎌倉の庶民にも尊崇された甘縄神明宮は、明治6年村社に列格し、明治20年、長谷寺の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神)を合祀しています。

関東大震災で本殿は半潰、拝殿は全潰しましたが、昭和12年に再建されています。

なお、別当の神輿山甘縄院は山下にあり、当初は神輿山円徳寺を号しました。

和銅三年(710年)八月行基の草創といい、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立開基と伝わります。

京都妙心寺末の臨済宗寺院で御本尊は地蔵菩薩。

中興は京都妙心寺の独園和尚(宝永六年(1709年)寂)で、伝来の義家公木像を修復したといいます。

明治の神仏分離により甘縄院は廃されています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

甘縄明神

甘(甘或作海女)縄明神は、佐佐目谷の西、路の北にある茂林なり。天照大神を勧請す。神主は小池氏也。【東鑑】に、文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)幷に御臺所、甘縄神明の宮に御参とあり。又甘縄明神奉幣の事、往々見へたり。里俗或は誤てたまなはと云者あり。(中略)此地より西の方は長谷村也。東北の山に隋て、無量寺谷まで甘縄の内なり。

塔辻

里俗の云、由井長者太夫時忠と云者、三歳の児を鷲につかまれ、方々尋求て、道路に棄たる骨肉のある所ごとに、是や我子の骨肉ならんかとて、菩提の為に立たる石塔也。(中略)大織冠の玄孫に、染谷太郎太夫時忠、南都良辨の父也。文武天皇の御宇より、聖武天皇の御宇に至るまで鎌倉に居住し、東八箇國の總追捕使となりて、東夷を鎮むとあり。是ならんか。然れども未詳。良辨の父とはいへども、【元亨釋書】にも不載。【釋書】に、良辨は近州志賀里人、或は相州の人とも云と有。又鷲につかまれし事もあれば、相似たるにや。

藤九郎盛長屋敷

甘縄明神の前、東の方を云。【東鑑】に、治承四年(1180年)十二月廿日、武衛御行始めとして、藤九郎盛長が、甘縄の家に入御し給ふとあり。其後往々見へたり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

甘縄神明宮

佐々目が谷の西の路北に、樹木茂りたる社地なり。是は古へより伊勢の別宮と称し、【東鑑】にも記せり。神主小池氏。文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)並に御臺所、甘縄神明宮御参とあり。其後も奉幣の事往々出たり。地名を甘縄と号するゆへ、宮号にも古く唱へ来れり。又同年十月廿日甘縄神明寶殿修理せられ、今日四面に荒垣をゆひ、幷鳥居を建らる。盛長の沙汰とし、二品監臨と給ふ。(以下略)

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

神明宮

【東鑑】に伊勢別宮とある是なり 里俗は甘縄明神と唱ふ神躰は義家の守護神と云伝へ秘して開扉を許さず、義家の木像をも安ぜり、長一尺五寸、束帯の坐像なり、文治二年(1186年)正月頼朝当社に参詣あり

【東鑑】曰、文治二年(1186年)正月二日、二品幷御臺所、御参甘縄神明宮、以御還向便路藤九郎盛長屋敷 是歳十月社殿を修理し(中略)文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神(中略)建保三年(1215年)四月實朝参詣あり

建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給、御還向之次、入御安達右衛門尉景盛家、今当村の鎮守にして年々九月十六日神事あり。

末社 疱瘡神 稲荷四

別当甘縄院

神興山と号す、臨済宗京都妙心寺末 本尊地蔵を安ず、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠と云ふ、境内より江山臨眺の景尤佳なり

山王社

光則寺持 大佛陸奥守貞直が勧請と云ふ 按ずるに、【東鑑】建保三年(1215年)の條に、甘縄神明幷日吉別宮等に、参詣せしめ、還路の次、安達右衛門尉景盛が家に、入御ありと見ゆ、景盛が亭跡、神明社の東にあり、さては日吉の別宮と云ふ、当社なるべし、されど大佛貞直が、勧請と云ふ、合期せず、貞直は、北条陸奥守宣時が三男、民部少輔宗泰が子にて、元弘三年(1333年)五月、由井濱の戦に討死す、建保を距る事、百年に過たりさては時代合せず、思ふに社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし

■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

祭神 天照大御神

境内社 五社明神(天照大御神 倉稲魂命 伊邪那美命 菅原道真公) 秋葉社

社殿 本殿(神明造銅板葺)一棟一宇 幣殿 拝殿(入母屋造銅板葺・千木・鰹魚木・向拝付)二棟一宇

境内坪数 127.04坪

『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』(正徳二年(1712年)銘)によれば、和銅三年(710年)八月行基の草創になり、染屋太郎時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立したことにはじまるという。

また源頼義が当社に祈って八幡太郎義家を当地に生み、康平六年(1063年)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えたという。

『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮として源頼朝が崇敬し、文治二年(1186年)十月社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、また建久五年(1194年)までに三度参詣している。夫人政子は二度、実朝も一度参詣している。

『相模風土記』には「神明宮、里俗甘縄明神と唱う」「別当臨済宗甘縄院」とある。

明治維新の神仏分離により、別当甘縄院は廃絶し、神明宮は明治六年十二月村社に列格され、明治二十年五月、五社明神社を合併し、明治四十年四月神饌幣帛料供進神社に指定された。

昭和七年社号を甘縄神明神社と改称した。旧社殿は大正十二年の関東大震災に倒潰し、現社殿は昭和十二年九月新築復興した。長谷区の氏神社である。

宝物 神輿・一基、義家座像・一体

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

甘縄神明神社

もとは神明社或は神明宮と称したが昭和七年九月二十一日、今の名に改めた。

祭神は天照大御神のほか倉稲魂命・伊邪那美命・武甕槌命・菅原道真公を配祀する。例祭九月十四日。元指定村社。長谷の鎮守。境内地127.04坪。

本殿・拝殿・摂社稲荷社・社務所・神輿庫等あり。(中略)

勧請年月未詳。『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮であり、源頼朝は三度、政子は二度、実朝は一度参詣しており、文治二年(1186年)十月二十四日には社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、頼朝自らその場に臨んだことがわかる。

いま社蔵する『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』の写しによれば、ここは和銅三年(710年)八月行基の草創で、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立し、後源頼義が相模守として下向、上野介直方の女をめとり、当社に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。

また中興は宝永六年(1709年)六月二十六日に寂した京都妙心寺の独園和尚で、社殿・寺舎を造替し、弟子瑞峯祖堂を住持とし、また義家の像を修復させたという。(中略)

この寺を別当甘縄院といい、その本尊は地蔵であった。神仏分離により寺は廃滅したという。いまは寺の痕跡もない。

明治二十年五月二十五日、長谷寺の鎮守であった五社明神社、祭神は神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀している。

大正十二年の震災で本殿半潰、拝殿全潰し、昭和十二年九月新築した。

甘縄神明神社がここにまつられた理由は、此の地が大庭御厨の飛地であったか、或は大庭氏の一族梶原氏、鎌倉氏などの地であったことによると思われるが、(以下略)

■ 境内掲示(甘縄神明神社略誌)(抜粋)

御祭神

天照大神

伊邪那岐尊(白山) 倉稲魂命(稲荷)

武甕槌命(春日) 菅原道真公(天神)

御由緒

和銅三年(710年) 染屋太郎太夫時忠の創建です

永保元年(1081年) 源義家公が社殿を再建せらる

源頼朝公政子の方實朝公など武家の崇敬が篤く 古来伊勢別家と尊称せられている鎌倉で最も古い神社です。

社殿の裏山は御輿ヶ嶽(見越ヶ嶽とも書く)と云い古くから歌によまれています

源頼義は相模守として下向の節 当宮に祈願し一子八幡太郎義家が生まれたと伝えられています

都にははや吹ぬらし 鎌倉の御輿ヶ崎 秋の初風

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。

しかし「長谷観音前」から鎌倉駅方面への神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)に入る観光客は多くはありません。

源氏や頼朝公とふかいゆかりをもつ甘縄神明宮ですが、訪れる観光客はさほど多くないとみられます。

実際、筆者の参拝時も「長谷」駅から大仏にかけてはかなりの雑踏でしたが、甘縄神明宮は終始筆者のみの参拝でした。

【写真 上(左)】 県道からの参道

【写真 下(右)】 社号標-1

県道から目立たない路地を山側に入るので、知らない観光客はまず気づきません。

県道沿いの木の社号標の文字は消えかかっていますが、かろうじて「長谷鎮守 甘縄神明宮」と読めます。(Web記事によるといまは新しくなっている模様。)

【写真 上(左)】 鳥居

【写真 下(右)】 社号標-2

【写真 上(左)】 参道-1

【写真 下(右)】 参道-2

民家の間を進む参道の正面に石造の神明鳥居、その横にも社号標があります。

鳥居をくぐった右手にさらに社号標があり、ここから石段まじりの参道が伸びています。

ひとつめの石段右手には鎌倉町青年団による「安達盛長邸址」の石碑。

参道脇の「玉縄桜」は有名なようで、ソメイヨシノより早く咲くそうです。

【写真 上(左)】 「安達盛長邸址」の石碑

【写真 下(右)】 手水舎

【写真 上(左)】 参道-3

【写真 下(右)】 神輿庫

その先の左手に立派な手水舎。

石灯籠一対を抜けると急な石段がはじまります。

階段上り口の左手には8代執権・北条時宗公産湯・二條公爵愛用の井があり、子宝や子供の健やかな成長に御利益があるそうです。

【写真 上(左)】 参道-4

【写真 下(右)】 拝殿

登った正面が拝殿で、殿前に立派な狛犬一対。

ここまでくるとまわりはうっそうとした社叢で、神さびた雰囲気に包まれています。

拝殿からは長谷の町と由比ガ浜が一望できます。

【写真 上(左)】 斜めからの拝殿

【写真 下(右)】 拝殿扁額

拝殿は切妻造銅板葺流れ向拝で、急な屋根勾配と照りのバランスがよく、棟には千木と鰹魚木をおいて引き締まったイメージ。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に本蟇股を置き、向拝見上げに社号扁額を掲げています。

拝殿背後に奥まった石垣上の山際には本殿があります。

こちらの様式は不明ですが青銅葺の棟に千木と鰹魚木をおき、照り気味の屋根のフォルムが秀麗。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 秋葉神社への参道

俯瞰写真がなく位置関係が不明ですが、おそらく拝殿よこに五社神社、拝殿向かって右手の急な階段を登ると火防御守護の秋葉神社が御鎮座。

五社神社は明治20年5月、長谷寺の鎮守であった五社明神社(御祭神、神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)を御遷座のお社です。

【写真 上(左)】 五所神社

【写真 下(右)】 五所神社の扁額

【写真 上(左)】 秋葉神社

【写真 下(右)】 秋葉神社の扁額

近くには川端康成の旧宅があり、小説「山の音」に登場する神社として描かれているとのこと。

境内には「当宮では御朱印は行っておりません」の掲示がありますが、筆者は大町の八雲神社にて拝受しています。

ただし、現在も授与されているかは不明です。

〔 甘縄神明宮の御朱印 〕

52.獅子吼山 清浄泉寺 高徳院(こうとくいん/鎌倉大仏)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷4-2-28

浄土宗

御本尊:阿弥陀三尊

司元別当:

札所:鎌倉三十三観音霊場第23番、鎌倉六阿弥陀霊場第1番

鎌倉大仏は鎌倉唯一の国宝です。

「鎌倉大仏」の方が通りでいいですが、正式には大異山高徳院清浄泉寺を号し、大仏は高徳院の御本尊です。

鎌倉大仏(高徳院)については膨大な史料・資料がみつかるので、公式Web、『新編鎌倉志』 『新編相模國風土記稿』、文化遺産オンライン、山内掲示などに絞ってまとめます。

記事ネタも膨大なので、適宜端折っていきます。

鎌倉大仏の特徴については、こちらをご覧ください。

『吾妻鏡』などによると、鎌倉大仏は建長四年(1252年)8月に鋳造を始めた金銅の「八丈釈迦如来像」であるといい、文永元年(1264年)8月以前に完成とみられ、当初は大仏殿も備えていました。

しかし造立当時の史料に乏しく、尊像の(原型)作者すら特定されていません。

また、寺院の開基・開山も不詳です。

『吾妻鏡』の通常の書きぶりからすると、これほどの大事業を幕府が支援したとすると詳細な記述を残す筈ですが、大仏の造立開始について記すのみで、この点も鎌倉大仏のナゾを深める一因となっています。

鎌倉大仏の前身寺院については、別当であった高徳院からたどるのが有効です。

『新編相模國風土記稿』の「別当高徳院」の條には、天平年中(729-749年)に行基菩薩がこの地に浄泉寺を開基し、高座郡の国分寺との関係を示唆する記述があります。

全国の国分寺の大もとは大和国の東大寺(華厳宗)ですから、この説を信じると創立時は華厳宗系列ということになります。

じっさい、高徳院山内入口の石碑には「聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺」と彫られていますが、『新編相模國風土記稿』では「往古の國分寺跡とするは非なり」と断じています。

さらに史料には「此地もと真言宗」とあり「建長寺持分」とあるので、真言宗から臨済宗建長寺末に転じた可能性があります。

『新編相模國風土記稿』は「【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし」とし、「寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ」として、前身寺院についてはサジを投げた感じの書きぶりとなっています。

(【建長寺過去帳】には「大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。」とあるようです。)

なお、『吾妻鏡』には、暦仁元年(1238年)、深沢の地(現・大仏所在地)にて僧・浄光の勧進により大仏堂建立が始められ、寛元元年(1243年)に開眼供養が行われ、大仏は木造であったという記述がありますが、上記の建長四年(1252年)造立開始の金銅の「八丈釈迦如来像」を現在の鎌倉大仏とし、「釈迦如来」は「阿弥陀如来」の誤記と解釈するのが定説です。

なお、現地掲示には源頼朝公の侍女・稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧・浄光の勧進で造ったとあります。

ときどき「大仏はお釈迦さまですか?」と訊く人がいますが、大仏の定義は「大きな仏像」なので、阿弥陀さまもいれば観音さまもいます。

→ 日本の主な大仏(Wikipedia)

ちなみに、奈良の大仏は毘盧遮那仏、牛久大仏は阿弥陀如来、上野大仏は釈迦如来です。

鎌倉大仏は阿弥陀如来とされていますが、釈迦如来、あるいは毘盧遮那仏としている史料もあります。

山内の与謝野晶子歌碑

かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな

では、鎌倉大仏は釈迦牟尼(釈迦如来)として詠みこまれています。

鎌倉公式観光ガイドWebには「大仏のところどころに金箔が残っているのをわずかに見ることができますが、つくられた当時は、これが全部に施されていたといいます。」とあります。

長谷の山裾の緑に映える黄金の大仏は、多くの人々の尊崇を集めたと思います。

大仏殿は嘉元三年(1305年)頃に倒壊し、元徳元年(1329年)再建したものの建武元年(1334年)に大風で倒壊。応安二年(1369年)にも大風で倒壊し以降は再建の記録がないとされ、以降は「露坐の大仏」となりました。

明応七年(1498年)の大地震で損壊との記録もあって、鎌倉大仏の歴史はまさに災害の歴史です。

鎌倉大仏は南北朝期から江戸前期にかけて建長寺の管理下に置かれていたといいます。

現地掲示によると、大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていたとのこと。

元禄十六年(1703年)の大地震で破損しましたが、正徳二年(1712年)に浅草の豪商・野島新左衛門(泰祐)から寄進を受け、正徳年間(1711-1716年)に増上寺祐天上人によって復興され、別当は新左衛門の法名から高徳院と命名されたといいます。

よって、臨済宗から浄土宗に転じたのは正徳年間(1711-1716年)とみる説があります。

祐天上人は浄土宗の名刹・光明寺の「奥之院」として位置づけたといい、享保十八年(1733年)大仏を復興し開眼供養を行った養国上人が、高徳院の初代住職となっています。

江戸時代末期まで、鎌倉大仏の別当・高徳院の御本尊は、惠心作とも伝わる長一尺五寸の阿弥陀如来木像であったとみられます。

つまり、山内には鎌倉大仏である阿弥陀如来金銅仏(露仏)と、別当高徳院の御本尊である阿弥陀如来木像が安されていたことになります。

山内には鎮守社である八幡・春日・雨寶童子三神合殿、秋葉社、天神社、辨天社、疱瘡神社が御鎮座され、神仏習合の様相を呈していたとみられます。

江戸時代初期には欧州からの宣教師や平戸商館長などが訪れているので、この当時から鎌倉の名所であったことがわかります。

安政六年(1859年)に横浜港が開港、外国人居留地の外国人の出向範囲が40km程に制限されたため、範囲内の鎌倉は行楽地として人気を集め、なかでも鎌倉大仏はマストスポットだったようです。

鎌倉大仏(国宝銅造阿弥陀如来坐像)は高徳院の御本尊で像高約11.3m、重量約121t の巨像です。

数々の災害に見舞われながらもほぼ造立当初の像容を保ち、わが国の仏教芸術史上すこぶる重要な価値を有することから国宝に指定されています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

大佛

大異山浄泉寺と号す。此所を深澤と云。大佛の坐像、長三丈五尺、膝の通りにて横五間半、袖口より指の末まで二尺七寸余あり。建長寺持分なり。

【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿三日、相模國深澤里大佛殿の事始なり。僧浄光、尊卑緇素を勧請して、此営作を企つ。

同五月十八日、大佛の御頭擧奉る。周八丈あり。(中略)

寛元元年(1243年)六月十六日、深澤村に一宇の精舎を建立し、八丈餘の阿彌陀の像を安す。今日供養をのぶ。導師は、卿の僧正良信、讃衆十人、勧進の聖人浄光坊、此六年の間都鄙を勧進す。卑尊を奉加せずと云事なしとあり。是皆頼経将軍の時也。

又建長四年(1252年)八月十七日、深澤里にて釋迦如来の像を鋳奉ると有。宗尊親王の時なり。

今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)

源親行【東関紀行】に、由比の浦に阿彌陀の大佛を作りたてまつる。事の起りを尋ぬるに、本は遠江國人浄光と云者有。過にし延應(1239-1240年)の比に関東尊卑を勧て佛像を作る。此阿彌陀は八丈の長、木像也とあり。按ずるに暦仁元年(1238年)に、浄光造作の像も八丈の阿彌陀佛とあり。延應は暦仁の次の年なり。所謂六年の内なれば【東鑑】に符合せり。其佛は何れの時か滅亡して、今の大佛は金銅廬遮那佛なり。【東鑑】に所謂、建長四年(1252年)に鋳たる佛か。堂なし。(中略)

【建長寺過去帳】に、大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

(長谷村)大佛・獅子吼山(寺は大異山と号す)

清浄泉寺と号す、金堂の廬舎那仏なり(注釈略)

彌陀(木像長一尺二寸、天竺傳来と云ふ)を腹籠とす、抑当佛殿は沙門浄光普く募縁して営作を企て、暦仁元年(1238年)三月遂に此地に新造の事始あり 【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿二日、相模國深澤里、大佛堂事始也、僧浄光令勧進、尊卑緇素、企此営作云々

五月大佛の妙好相始て成る 五月十八日、相模國深澤里大佛御頭奉擧之、周八丈也(中略)

寛元元年(1243年)六月落成して供養あり(寛元元年(1243年)六月十六日深澤村建立一宇精舎、安八丈餘阿彌陀像、今日展供養導師卿僧正良信、讃衆十人、勧進聖人浄光房、此六年之間勧進都鄙卑尊莫不奉加

此時造立の佛像は木像なり(注釈略)

建長四年(1252年)八月改て金銅の佛像を鑄る 【東鑑】曰、建長四年(1252年)八月十七日、今日、当彼岸第七日、深澤里奉鑄始金銅八丈釋迦如来像、按ずるに、是宗尊親王の時にして、今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)

明應四年(1495年)八月由井濱の海水激奔して又佛殿破壊に及べり 其後はたゞ礎石のみを存して佛像は露座せり(中略)今に至て猶堂再建に及ばず(略)

古は建長寺の持なりしが今は別当を置て高徳院と云ふ

鎮守社 八幡・春日・雨寶童子三神を合祀す

秋葉社 天神社 辨天社 疱瘡神社

仁王門 獅子吼山の額を掲ぐ、

國分寺碑 聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺と彫す、往古の國分寺跡とするは非なり、事は高徳院の條に辨ず

別当高徳院

浄土宗 材木座村光明寺末 此地もと真言宗、浄泉寺の舊趾にて其先天平年中(729-749年)行基浄泉寺を開基しけるに 其後星霜を経て明應年中(1492-1501年)廃寺となり

按ずるに所蔵に、正喜二年九月、勝壽院別當、權少都最信が記せし、清浄泉寺建立序次之記の写曰、艸創本願聖武帝也、天平九年(737年)丁丑三月、創建東國總國分寺、斯乃東之國分寺、建立之權輿也、内道場之本尊、釋迦・薬師・觀世音之三尊(中略)開山沙門行基菩薩、以本願皇帝・行基菩薩・良辨僧正・菩薩僧正之四哲、以称國分寺草創同心之四聖(中略)

按ずるに、今高座郡國分寺に、國分寺の舊蹟あり、彼條に詳なり、当寺を東國總國分寺と云、最非り、浮屠氏の妄誕往々此の如し、又按ずるに、【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし、【注畫賛】に、文應元年(1260年)十月十一日、通状遣十箇所、所謂建長寺道隆、極楽寺良觀、大佛別当云々也、と見えたれば、其頃別当ありしと覚ゆれど、寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ)

大佛のみ有しを近世正徳年間(1711-1716年)増上寺主顯譽祐天再興の志を発せしに江戸神田に在る商買、野島新左衛門祐天に帰依し、資財を捨て共に当寺を興立し、山号を獅子吼と改め寺号は清浄泉寺の舊に從ひ、宗旨を改て光明寺の末に屬す、故に祐天を中興の開祖とし、松参詮察を第二世とし新左衛門を中興の開基とす

本尊彌陀 木像長一尺五寸、惠心作を安ず、又同像(是も惠心作、座像五十五分)及び愛染(行基の作なり、宗尊親王、大佛傳前に一宇を建て、安ぜし像なりと云ふ)の像を置く(略)

■ 山内掲示(国宝鎌倉大佛因由)(抜粋)

この大佛像は阿弥陀仏である。源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧浄光が勧進(資金集め)して造った。零細な民間の金銭を集積して成ったもので、国家や王侯が資金を出して作(ママ)ったものではない。

始めは木造で暦仁元年(1238年)に着工し六年間で完成したが、宝治元年(1247年)大風で倒れたので、再び資金を集め、建長四年(1252年)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を造って安置した。(中略)大仏殿は建武元年(1334年)と應安二年(1369年)とに大風に倒れ、その都度復興したが、明應七年(1498年)の海潮に流失以来は復興せず、露像として知られるに至った。(略)

■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会)(抜粋)

高徳院本尊の「鋳造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252年)に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」がこの大仏であるとされています。

完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268年)ごろまでには大仏殿も建てられていたと考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。(中略)

大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。

高徳院は、正徳二年(1712年)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、天文二年(1737年)に高徳院住職の養国上人によって行われ、今に至っています。

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏にかけてはいつも観光客であふれています。

修学旅行では鎌倉大仏はマストらしく、シーズンには学生も多くみられて賑わいます。

【写真 上(左)】 賑わう紅葉の参道

【写真 下(右)】 めずらしく空いている参道

参道入口に「總國分寺」と刻まれた石碑。

参道は幅員のある石畳で、どこか神社(大社)の参道のようです。

【写真 上(左)】 「總國分寺」の石碑

【写真 下(右)】 仁王門への参道

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門の扁額

すこし進むと仁王門。

切妻屋根銅板本瓦棒葺三間一戸の八脚門は、朱塗りの丸柱で風格があります。

両脇間に仁王尊を安置し、見上げに山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 門

【写真 下(右)】 手水舎

も少し進むと門で遮られ、左手に券売所と入場門があります。

むろん拝観料が必要です。

門を入ってすぐに手水舎。

高徳院の山内は広いですがシンプルで、右手正面に鎌倉大仏、その右手に授与所&売店、大仏の裏手に観月堂と右手奥に与謝野晶子の歌碑があります。

【写真 上(左)】 山内-1

【写真 下(右)】 山内-2

【写真 上(左)】 国宝の碑

【写真 下(右)】 正面から

大仏は台座に座し、衣を通肩にまとい、上品上生の定印を結ばれています。

【写真 上(左)】 斜めから

【写真 下(右)】 背面

来迎印ではなく定印を結んでいるので密教系の尊像とする説もみられますが、浄土宗でも定印阿弥陀如来像はいくらも見られるので、筆者的にはこの説は疑問です。

整った面立ちで軽くうつむき、イケメンの大仏として知られています。

別料金ですが、大仏の胎内を拝観することもできます。

【写真 上(左)】 六字御名号の碑

【写真 下(右)】 観月堂-1

観月堂は、朝鮮王宮にあったものを大正13年山一合資会社(後の山一證券)社長だった杉野喜精が寄贈した建物です。

江戸幕府2代将軍徳川秀忠公が所持していたとされる聖観世音菩薩像を安置し、鎌倉三十三観音霊場第23番の札所となっています。

切妻造?本瓦葺の風格ある建物ですが、柵があるので向拝まで近づくことはできません。

【写真 上(左)】 観月堂-2

【写真 下(右)】 観音霊場札所標

御朱印は大仏の向かって右の授与所にて拝受しました。

オリジナル御朱印帳の頒布があり、現在は両面の絵御朱印も授与されているようです。

なお、公式Webによると御朱印帳書入れは15時までのようです。

〔 高徳院の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御本尊(鎌倉大仏)の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

→ ■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)へつづく。

【 BGM 】

■ KOKIA - ありがとう… (KOKIA's Version)

■ 中山美穂 - ただ泣きたくなるの

■ Kalafina - far on the water(LIVE)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-17 (B.名越口-12)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)