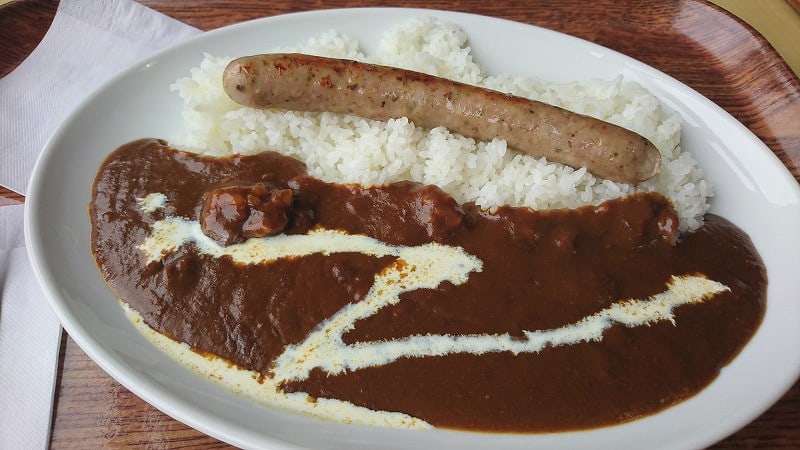

韮崎市から国道141号を北上して道の駅「南きよさと」で昼休憩。清里だからこういうロックなカレーが名物ですな。

ハローキティポップコーンの筐体。「できたてのポップコーンはいかが?」で有名な電波ソングが延々流れるやつです。ここの店員は四六時中この曲を聞かされているんだろうね。ようやく実機と出会えたのでちょっとうれしい。

昼ごはんを食べて保存車両巡りを再開。次は北杜市のJR清里駅前にあるC56形149号機です。たかね荘という清里の宿泊施設に保存されていましたが、2009(平成21)年に清里駅前に移設されてきました。

C56形はC12形の航続距離延長型で、雑に言えばC12に炭水車をくっつけたようなものです。小海線での運用が有名で、沿線に複数機が保存されています。

たかね荘にあった時は全身サビだらけでしたが清里駅へ移設を機に見違えたようにきれいに復元されました。しかし移設から10年近く経過して、さすがにくたびれてきています(ただし3年後に再訪した際は化粧直しされていました)。

たぶん移設してからの整備はあまりなされていないと思います。それでも劣化が少ないのは、内陸部にあるので塩害の影響が無いからでしょう。

清里駅駅舎。高原ブームで清里が活気づいた1976(昭和51)年に建て替えられたものです。

高原ブームも今や昔ですが、駅前の活気が無いのはなんとも。

ちょうどいい時にJR小海線の列車がやってきたので、手近なところから撮影。キハ110形2両編成の小淵沢行でした。夏季に臨時運行される「八ヶ岳高原列車」です。

清里に来たついでに、清泉寮へ寄っていきました。鉄道とは関係ないところですが昔訪れたことがあって懐かしかったのです。

名物ジャージー牛乳ソフトです。昔と変わらぬ美味しさでしたぞ。

酪農体験などをしたものです。

ポール・ラッシュ博士の胸像。アメリカ人。清泉寮を運営するキープ協会の創設者だそうな。

清里からはこれで撤収です。

清里から国道141号を再度北上して県境を通過、長野県南牧村野辺山まで来ました。目的地の野辺山SLランドまでもうすぐですが、その手前にある「JR鉄道最高地点」へ立ち寄ります。JR小海線の清里~野辺山間にある標高1375m地点がJR線で最も標高の高い位置にある線路です。

最高地点はちょうど両駅の中間にあることから、鉄道でここを訪ねようとすると野辺山駅から徒歩30分の行軍なので躊躇しがちです。ここに寄っている人のほとんどは車で来ていると思います。

最高地点には「鉄道最高地点神社」なる場所があります。JR最高地点を愛する会なる団体が2005(平成17)年に建立したんだそうな。割と最近なのね。

御神体はレールと車輪とのことです。この車輪がまた年代物で、明治期に多数製造された松葉スポーク車輪なのです。車輪のスポークが松葉の形に見えるのでそう呼ばれています。2005年建立なのに、どこから持ってきたんだよう。

ちなみに車軸の端(軸受座)にSKFの文字が見てとれますが、これはベアリング製造の最大手SKF社のロゴマークと見て相違ないと思います。鉄道車輪の軸受にころ軸受(ベアリング)が採用され始めたのは第二次世界大戦後と言われていて、松葉スポーク車輪全盛期の明治大正期にはころ軸受はまだ普及していなかったはずです。

なお、ころ軸受普及前は平軸受が主流で、車軸と軸受の間に潤滑油の膜を介することで転がるものです。戦前製台車の車軸を観察すると軸箱というものがあることがわかります。軸箱は蓋が開くようになっていて、中に潤滑油を含んだ布が入っています。

話を戻します。つまり松葉スポーク車輪にころ軸受は変な組み合わせなのです。推測するとすれば、この車輪が戦後も長いこと使われて、仕舞いには軸受をころ軸受に改造されたのです。それか、あるころ軸受の台車の車輪の交換用にこの松葉スポーク車輪が使われたのかもしれません。

この車輪の出どころや来歴は一度この愛する会の方に聞いてみたいですね。気になります。C56の先輪だという噂もありますけど、それはちょっと違うように思えます。

今度もたまたま小海線の列車が通過する時刻に居合わせたので、最高地点とからめた写真を撮影しました。

列車はキハE200形の下り列車です。たぶん八ヶ岳高原列車5号中込行です。キハE200形はこの時初めて見ました。世界初のシリーズハイブリッド式気動車です。日産のe-powerと同じような仕組みです。

程なくして上り小淵沢行も通過していきました。キハ110形(111+112)2両編成です。

密かな狙いとして当時小海線を走っていた気動車急行の復刻色が来るのを期待していましたが、叶わずじまいでした。

線路を渡った向こう側にも石碑が建っています。

払い下げられたワムの倉庫です。2台あって、片方には窓がついていて手が込んでいます。

JR最高地点はここまで。

まだ寄り道します。ここはJR最高地点にほど近いところにある「野辺山宇宙電波観測所」です。近年は国からの交付金が減らされて厳しい運営を強いられています。

波長が1~10mmのミリ波と呼ばれる電波を観測できる電波望遠鏡を有する電波天文台です。これにより宇宙から届く微弱な電波を観測できるのです。受信した電波を信号変換や分光計に通して観測データが出来上がります。

部外者でも見学のできる開かれた研究施設で、この日も普通に見学に立ち入ることができました。高原地帯に現れたパラボラアンテナの群れはなんだか不思議な光景ですよ。

これはミリ波干渉計。1基のアンテナ直径は10mですが野辺山にはこれが6基あって、これらを互いに接続することで最大直径600mに相当する電波望遠鏡と同じ解像度を得ることができるのです。

1982(昭和57)年に運用開始して以来、高解像度を生かした電波写真を捉えてきました。2010(平成22)年に運用終了しました。アンテナは残っていますが、近年の予算削減のことですから復活することはないんでしょうね。

なおこのミリ波干渉計アンテナは軌道を使って位置を移動することができます。敷地内にはこのような軌道が敷かれているのです。それにしてもインクライン並みの軌間の広さです。

アンテナ自体には車輪は付いていないので移動用の台車があるはずですが、姿は見当たりませんでした。

アンテナの後ろ姿。なんというかこのいい塩梅のくたびれ方はスターウォーズの世界のようです。

観測所らしく、百葉箱があります。百葉箱も最近は見る機会がないですね。今も小学校には置いてあるものなのでしょうか?

そしてあれが野辺山宇宙電波観測所の目玉、450m電波望遠鏡です。これも1982年製で、ミリ波観測電波望遠鏡としては世界最大級の大きさを誇ります。ですがなんだか大きさがイマイチ実感しにくいですな。

近くまで来るとうわでっか・・・となるのです。

ちなみに毎年6~9月は電波望遠鏡の整備期間でお休みになっています。夏場は大気中水蒸気量が多くて観測に適さないからです。空気の乾燥した冬場のほうが観測しやすいのです。夜空の星を見るのと同じことです。

450m電波望遠鏡まできたところで撤収です。宇宙について少しだけ詳しくなれましたぞ。

国道141号に復帰して、野辺山SLランドを一度通り越して最後に立ち寄るのがJR野辺山駅です。ここは、JR駅として最高地点にある駅です。

駅前の土産店。駅舎ともども、ここも高原ブームの名残がありますかね。

駅前ロータリーにあるSLの動輪。主連棒へ繋がるクランクが付いているのがちょっとめずらしいです。特に説明書きはありませんでしたが、後日調べたところC56形26号機が履いていた動輪のようです。

動輪にはたいてい機番が刻印されているので読み取ってみると、クランクにはC56形44号機の番号が刻まれていました。44号機といえば、太平洋戦争時にはタイへ出征し戦後しばらく経って帰国した後大井川鐵道で動態保存されるに至ったあの機体です。

蒸気機関車の部品は整備などで代わる代わる他の機体の物と交換されていたので、これもそうしてここへたどり着いたのでしょう。それにしてもここで44号機の痕跡と遭遇するなんて思いませんでした。

さらに駅前にはC56形96号機が1機まるごと保存されています。部品欠損無く美しく塗装されていて素晴らしいです。これは野辺山歴史民俗資料館の収蔵品という扱いだそうな。

この機体は1937(昭和12)年3月日本車輌製で、北海道岩見沢期間区に新製配置。1950(昭和25)年8月に中込機関区に転属し小海線で運用され、1973(昭和48)年に廃車。

1975(昭和50)年に国鉄から貸与という形で借りて野辺山高原にできた「高原列車SLホテル」という当時あちこちで流行ったSLホテルの目玉として余生を送ることに。しかしあちこちのSLホテルが一過性のものだったように野辺山のそれも1987(昭和62)年に廃業、1989(平成元)年に現在地へ移設され今に至ります。

SLホテルは一時のブームで終わりましたが、そのおかげで生き延びることのできた機関車もいるでしょうから、一言で悪し様にはいえませんなあ。できれば客車も残ってくれるとよかったんですけどね。

ではようやく野辺山SLランドへ行くというところで今日はここまで。

後編へ→

![[冷凍]Delcy 国産カット済みにら 100g](https://m.media-amazon.com/images/I/51UtOFt-fGL._SL160_.jpg)

![ブレット・トレイン ブルーレイ&DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+j4rMe+xL._SL160_.jpg)