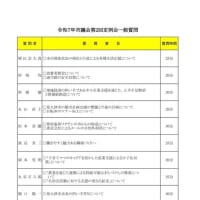

定例会2日目。

まず、委員会付託した3件について厚生文教常任委員会の委員長報告のあと採決。

国保会計に財政調整基金を新たに設置する条例は、全会一致で可決。

介護保険料、国民健康保険料の引き上げは、反対が日本共産党の2人だけ。それ以外は全員、賛成で可決でした。

国保料の「府内統一保険料」によって、ほとんどの世帯で負担増。特に、滞納が多い「所得なし」の政令軽減7割の世帯など、低所得世帯は、軒並みあがる。

市独自の緩和措置で当面の引き上げは緩やかでも、6年間の「激変緩和」で、このままなら毎年の引き上げに。

所得段階に配慮した保険料負担のスキームを作るのに苦労されたと思われる担当者の努力には敬意を払います。が・・・「激変」は「激増」なのです。

今でも高すぎる。だから、市税に比べて滞納世帯が多い。これ以上あげる話は「ありえないでしょ!」と言いたい。

普通に払える保険料にするために、国・府・市がそれぞれの役割を果たすように、声を大にして叫びます!

以下、採決に先立って日本共産党市会議員団を代表して表明した意見です。

議案15号 国民健康保険料条例の一部改正 討論

条例改正案には、3つの改正内容が含まれています。

1、政令軽減の5割、2割の対象拡大で、昨年に続き国の制度改正によるものです。昨年の改正で「対象は42世帯」との推計が示されましたが、これと同等または、それ以下と想定されるとのこと。つまり影響はわずかです。

2、賦課限度額の昨年度に続く連続の引き上げで、国基準に近づけ、大阪府の統一基準に合わせ6万円の引き上げで89万円とするものです。賦課総額の増加見込みは1千万余であり、低所得者、中間所得者の負担緩和の影響はわずかである一方、この引き上げの影響を直接受ける世帯にとっては、2013年以降の5年間で15万円、2008年度以降の10年間ではなんと28万円の引き上げとなります。多くは子育て中の現役世代と想定されますが、あまりにも過酷な負担増です。

3、国保都道府県単位化による大阪府の標準保険料率の適用による影響です。前項の二つの影響を直接受けるのは限られた世帯であるのに対し、ほとんどの世帯に影響を及ぼす改正であるにも関わらず、それに関わる資料が国民健康保険運営協議会に示されず、所管の常任委員会協議会での説明にも付されなかったことに対し、行政の対応として説明責任を果たす姿勢に欠けていることを率直に指摘いたしました。

私の、また委員会としての求めに応じて、示された標準保険料率による影響は、4人世帯にあっては所得350万円以下、単身世帯でも200万円以下の世帯で引き上げとなります。低所得世帯の多い国保加入世帯のほとんどが引き上げの対象となり、世帯の人数が多いほど引き上げの影響が大きいことも明らかになりました。

その緩和策として、府の激変緩和の財政措置も活用しつつ、7割、5割、2割の政令軽減対象の世帯については負担増抑制、併せて3人目以降の均等割り軽減に規則の改正で対応する考えが示されました。これらについては評価するものですが、今でも高すぎる保険料が、多くの世帯で上がり、さらに激変緩和の6年間を通じて毎年の引き上げが見込まれるものです。

法改正による新制度のもとでも、市町村国保は全面的に都道府県に移管されるわけではありません。保険料の賦課・徴収は法的に市の権限であることは、これまで繰り返し確認してきました。

国、府に対し、国民皆保険制度の土台としての国保運営に対する財政負担を求めつつ、引き続き、住民の命と健康を守る基礎自治体として保険者としての役割を果たすことを求め、 すでに加入者の負担能力を超えた保険料のさらなる引き上げの条例改正に反対いたします。

一般質問は12人中、6人まで終わりました。

明日は残りの6人。私の出番は午後の3時の休憩の前後かと思います。質問の仕込みは、まだまだ道半ば。

まず、委員会付託した3件について厚生文教常任委員会の委員長報告のあと採決。

国保会計に財政調整基金を新たに設置する条例は、全会一致で可決。

介護保険料、国民健康保険料の引き上げは、反対が日本共産党の2人だけ。それ以外は全員、賛成で可決でした。

国保料の「府内統一保険料」によって、ほとんどの世帯で負担増。特に、滞納が多い「所得なし」の政令軽減7割の世帯など、低所得世帯は、軒並みあがる。

市独自の緩和措置で当面の引き上げは緩やかでも、6年間の「激変緩和」で、このままなら毎年の引き上げに。

所得段階に配慮した保険料負担のスキームを作るのに苦労されたと思われる担当者の努力には敬意を払います。が・・・「激変」は「激増」なのです。

今でも高すぎる。だから、市税に比べて滞納世帯が多い。これ以上あげる話は「ありえないでしょ!」と言いたい。

普通に払える保険料にするために、国・府・市がそれぞれの役割を果たすように、声を大にして叫びます!

以下、採決に先立って日本共産党市会議員団を代表して表明した意見です。

議案15号 国民健康保険料条例の一部改正 討論

条例改正案には、3つの改正内容が含まれています。

1、政令軽減の5割、2割の対象拡大で、昨年に続き国の制度改正によるものです。昨年の改正で「対象は42世帯」との推計が示されましたが、これと同等または、それ以下と想定されるとのこと。つまり影響はわずかです。

2、賦課限度額の昨年度に続く連続の引き上げで、国基準に近づけ、大阪府の統一基準に合わせ6万円の引き上げで89万円とするものです。賦課総額の増加見込みは1千万余であり、低所得者、中間所得者の負担緩和の影響はわずかである一方、この引き上げの影響を直接受ける世帯にとっては、2013年以降の5年間で15万円、2008年度以降の10年間ではなんと28万円の引き上げとなります。多くは子育て中の現役世代と想定されますが、あまりにも過酷な負担増です。

3、国保都道府県単位化による大阪府の標準保険料率の適用による影響です。前項の二つの影響を直接受けるのは限られた世帯であるのに対し、ほとんどの世帯に影響を及ぼす改正であるにも関わらず、それに関わる資料が国民健康保険運営協議会に示されず、所管の常任委員会協議会での説明にも付されなかったことに対し、行政の対応として説明責任を果たす姿勢に欠けていることを率直に指摘いたしました。

私の、また委員会としての求めに応じて、示された標準保険料率による影響は、4人世帯にあっては所得350万円以下、単身世帯でも200万円以下の世帯で引き上げとなります。低所得世帯の多い国保加入世帯のほとんどが引き上げの対象となり、世帯の人数が多いほど引き上げの影響が大きいことも明らかになりました。

その緩和策として、府の激変緩和の財政措置も活用しつつ、7割、5割、2割の政令軽減対象の世帯については負担増抑制、併せて3人目以降の均等割り軽減に規則の改正で対応する考えが示されました。これらについては評価するものですが、今でも高すぎる保険料が、多くの世帯で上がり、さらに激変緩和の6年間を通じて毎年の引き上げが見込まれるものです。

法改正による新制度のもとでも、市町村国保は全面的に都道府県に移管されるわけではありません。保険料の賦課・徴収は法的に市の権限であることは、これまで繰り返し確認してきました。

国、府に対し、国民皆保険制度の土台としての国保運営に対する財政負担を求めつつ、引き続き、住民の命と健康を守る基礎自治体として保険者としての役割を果たすことを求め、 すでに加入者の負担能力を超えた保険料のさらなる引き上げの条例改正に反対いたします。

一般質問は12人中、6人まで終わりました。

明日は残りの6人。私の出番は午後の3時の休憩の前後かと思います。質問の仕込みは、まだまだ道半ば。

私の保険料がどうなるかわかりませんが、3月までは予定金額で、4月から保険料が変わる?

低所得者や保険料の低い自治体が保険料アップで、高いところはダウンで統一を図るということでしょうか?

国保財政の運営を都道府県単位化するのは、法改正によるものです。したがって全国の「流れ」ではなく、全国一斉に来年度実施です。

しかし、本文中にも書きましたが、新制度のもとでも、保険料の賦課・徴収は引き続き市町村の権限です。法律がそうなっています。都道府県が示す標準保険料率は「技術的助言」だというが、国の公式見解です。

そういう制度のもとで、標準保険料率を統一保険料としているのは、当面は大阪を含めて4府県で、全国的には例外です。

その中でも、保険料率・賦課限度額・減免基準の全てを統一しようとしているのは大阪だけです。

保険料は月額ではなく年額で決まります。「3月までは予定額で4月からかわる」のではありません。来年度からの保険料算定方式が変わり、その徴収は7月から10ヶ月払いになります。

これも本文中に書きましたが、当面は市が独自策で現行保険料に近いものにしています。ただし、2割軽減対象でなければ、大幅にあがる場合もあります。

前のコメントの繰り返しになりますが、保険料は月額ではなく、前年度の所得によって年額で決まります。

新たな制度のもと「仮算定期間」(4~6月)という、前年度の所得による保険料が確定するまでの間の暫定的な徴収で、本算定以降過不足を調整するやり方はなくなります。

前のコメントで「7月からの10か月間」と書いたのは間違いでした。訂正します。「6月からの10ヶ月間」です。

同じ保険料額であっても、これまでの12回払いが、10回払いとなり、1ヶ月あたりの支払額は増えます。