すべて弟夫婦にお任せしてたのだけど、何か必要なものがあるといけないから一緒に見てーと義妹からお願いされて、何回か実家に足を運びました。(一日ですむと思ったのに~)

母は戦中派で、物が捨てられない世代だったので、生前は、なんでもぼろぼろになるまで活用していました。ときどき西洋の昔話に出てるぼろをまとったおばあさんのように思えたものです。だけどそういったぼろ布は思いの外少なくて、自分で処分したようでした。下着類も入院用に整えたのか、新しい物がきちんとしまわれていました。

台所は10年ほど前の手術直後に、何ヶ月かわたしも一緒に住んでいたときに、使い勝手がいいように整理したのですが、ほぼそのときのままでした。だけど、食器類の多かったこと。

整理はしていても押入やらタンスやら食器棚やらに詰め込んでいたあらゆる物を引っ張り出したら、出るわ出るわ。

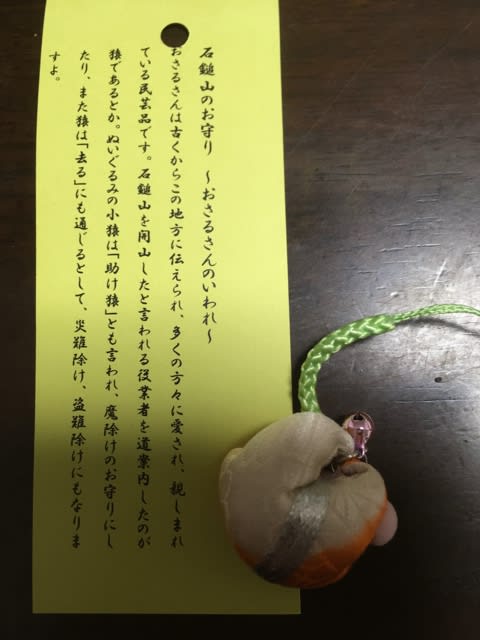

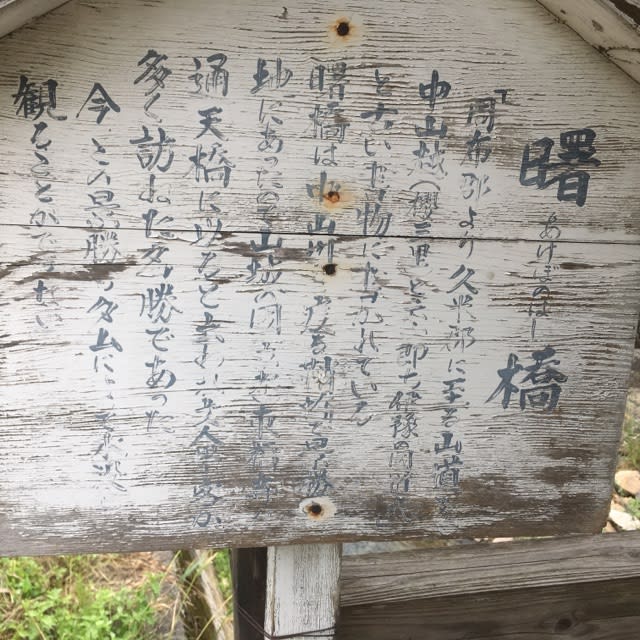

一緒にこんなものも出てきましたよ。

使わなくなったカーテンに爪くらいの卵。割れているところを見るとちゃんと孵化したらしいです。そして

残念、ぼけてるわ。主のいない部屋で5年も守っていてくれたのかしらねえ。

タンスの中からは

わたしが小学6年生の家庭科で作った洋服カバーです。たしかデザインも教科書通りではなく自分が考えたもの。あの頃から凝り性だったかも。

何十年もの間大切につかってくれたんだなあ。

タンスの中にはきれいな服だけが残っていました。状態がいいのでネットのフリマで売ることも考えましたがー

結局はこのボックスに入れてきました。どなたかのお役に立てればいいです。

何冊もの大学ノートは母の日記です。父も日記を書いていましたがそれはすでに処分しました。

母は何でも記録しておく人で、農作業の記録から細々とした買い物の出費から、よく前のノートを引っ張り出して確かめていました。多分、子どもが知っていてもいいことが書いてあるのだろうとは思いましたが、読まずに処分しようと、これはわたしも義妹も一致した考えでした。

たくさんの写真類は

「いらない。」とわたし。

「いいの?」と義妹。

婦人会や会社の仲間と日本国中旅行して、集合写真がそれこそ分厚い本くらい出てきました。が、こんな写真誰も興味を持たないでしょう。むしろ義妹のほうが若い頃の母を興味深く見ていました。

「ばあちゃんて、きれいな人だったのね。」

「わたしはひいばあちゃん(わたしの祖母)に似とるんよ。ほら」

祖母の写真を見て、義妹は何とも言えず困っていましたわ。ひいばあちゃんは美人じゃないのです。わたし鏡を見るたびに優しかった祖母を思い出しています。

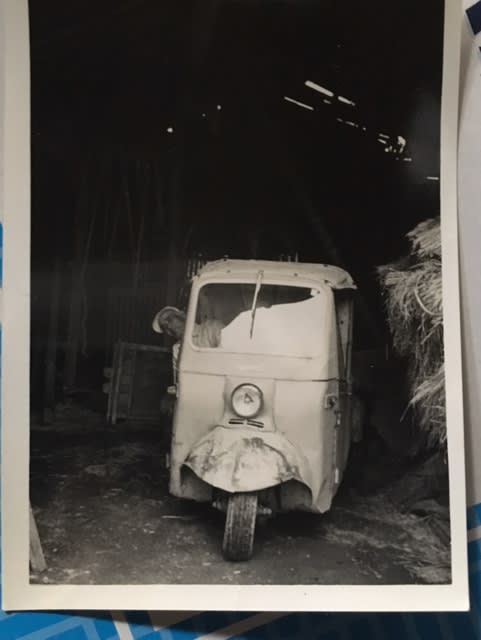

でも、これは資料的価値があるんじゃない?とっておこう。と義妹が選び出したのは

戦後間もなくの消防団と手押し?ポンプの写真

祖父が乗っていたオート三輪

祖父は病気で寝込むまで運転していましたが、車の横を中学生が走って追い抜いていったとか。(今なら大迷惑)

父も母も多趣味で、関連する道具もけっこうたくさんありました。

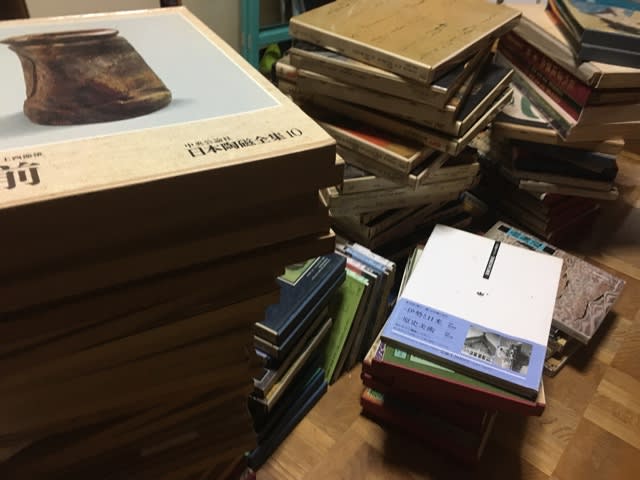

父の趣味は盆栽(主にさつき) 読書 美術鑑賞

本を集めるの、好きだったようです。一冊何千円もする豪華本はわたしが頂きましたが、運ぶのも一苦労で、トラオとウマオに手伝ってもらってようやく部屋の中に積み上げました。まず自分の家を片付けないとしまうところがない。

母の趣味は押し花 手芸 洋裁 ・・・・

新品の小さな額は、押し花を入れて、父が通うデイサービスの入居者に誕生祝いとして贈っていました。

わたしが「もっと続ければいいのに」と言っていた書道。

途中でやめてしまったのです。予想以上に上手でした。

「ばあちゃんはえらかったねえ。仕事をしながらいろんなことをして。」と義妹。

(優しいお嫁さんで良かったねえ。)

自宅で縫製の仕事をしながら、編み物、山菜採り、餅つき、野菜作り 花作り。手作りのきなこ、ふりかけ・・・できたものは子どもたちに分けてくれて、実家へ行くたびに何らかの食べ物をもらって帰っていました。

年をとって、病気になって、できることをひとつひとつ手放して、最後は草引きが一番楽だと言っていましたが、入院してからも病院の花を眺め、院内のコンサートを欠かさず聞きに行き、教会でチャプレンのお話を聞き、工作をし、ろくろを回して粘土で花瓶まで作っていました。わたしでさえしたことがないのに。昏睡状態に陥る直前まで何かをしていたのです。

その生き様こそが記憶に残すべきこと。形ある物は何もいらないと思います。だけど、母が長女のために編んでくれた靴下はまだ残っています。

昔、近所に花の好きなおばあさんがいて、狭い土地にびっしりと花を植えていました。花に埋もれるように世話をしているおばあさんに声をかけて、シモツケソウをもらったら良かった、と後悔しているわたしです。おばあさんがなくなった後、その土地はあっという間に掘り起こされて、コンクリートで固められてしまいました。

そのとき思ったのです。どんなに大切にしても、残った人に興味がなかったら、たちまち壊されたり捨てられたりするのだと。

だったら、自分で捨てられない物は後に残しておいてもいいのではないか。今は実家の片付けと称して親とけんかしながらたまった物を整理する人もいるらしいですが、親が生きているうちはけんかしてまで捨てさせなくてもいい、暮らしやすいように整理整頓だけしてあげて、親が亡くなったら容赦なく捨てたらいいのではないかと。

そうはいうものの遺品の中にはわたしにも捨てられない物があって、とりあえず家に持って帰りましたが(もちろん、弟の家の納屋にも)まずは自分の家を整理しないことには・・・・