UAゼンセンという労働組合は、正式名称「全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟」という事で、名前も長いですが、組織としても日本の民間労組最大の労働組合です。

会長は松浦明彦氏で、連合の会長代行でもあります。

そのUAゼンセンが来春闘の賃上げの要求基準として、連合の掲げた5%を上回る6%要求を掲げました。

UAゼンセンは連合の一員ではあるが、多様な産業の多様なメンバー労組を持つ元気のある組合であるという事を示そうという意気込みでしょうか、敢えて連合を上回る目標を掲げました。

いままでの連合がおとなし過ぎたという批判もあるところから、来春闘の様な日本経済の正念場の春闘では、敢えて労使の話し合いに一石を投じようという気概は、来春闘に限って認めてもいいのではないかという感じがしているところです

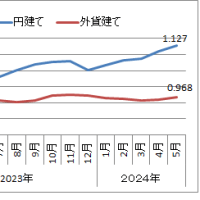

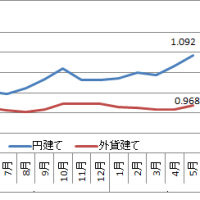

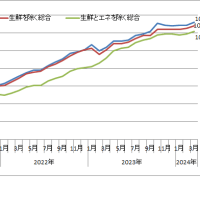

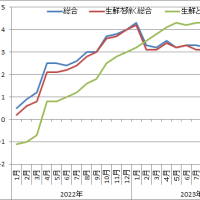

アベノミクスのスタートである2013年以降の賃金の動きをグラフにしたのが下図ですが、どんな感じでしょうか。

毎月勤労統計年報の賃金指数の中で、カバーする範囲の最も広い5人以上事業所調査で、指数は現金給与総額、日本の雇用者の賃金水準を代表する指標としてグラフにしました。

全産業賃金指数(現金給与総額)の推移

厚労省:毎月勤労統計年報(5人以上)

指数は2013年を100にして、青い線の名目賃金、赤い線の実質賃金を見ますと、最初に気付くのは実質賃金はずっとマイナスで、まず最初の2年間は名目賃金はいくらか上がりましたが、円安で物価が上がった方が大きくて、実質賃金は下がっています。

円レートが正常化して、デフレ時代が終わったという安心感の中で、企業はホッとしたのでしょうが、雇用者の実質賃金は目減りです。

その後3年間ははインフレも小さく実質賃金は微増でしたが、2019-20年には、不況で名目賃金も下がり2021年回復したもの22年にはインフレ激化で大幅下げになるのでしょう。

この間、連合は多くの場合2%プラス定昇といった4%要求をし、妥結は2%前後が続いたかと思いますが、8年間に名目賃金で2%弱しか上っていないというのが実態です。

2%賃上げと言っても結局平均賃金は1年に平均0.2%ほどしか上がっていないのです。

春闘は2%前後の賃上げで妥結しても、平均賃金は0.2%の上昇なのです。

政府は個人消費で景気を引っ張ろうと省エネ家電の買い替え補助金からGoToまでいろいろやりましたが、賃金上昇がこんな事ではどうにもなりません。

この春闘妥結結果と平均賃金の上昇のギャップの原因はいろいろありますが、2%定昇というのに問題が在りそうです。

定昇は35歳か、せいぜい40歳ぐらいで歳とともに低率になりますし、旧定年年齢になれば大幅な賃金引き下げです。

つまり定昇と言ってもそれで平均賃金が上がるわけではないのが実態なのです。日本経済を堅調な消費が引っ張るというのは平均賃金が上がらないと不可能でしょう。

結局企業が支払賃金を増やして初めて消費の増加が期待できるので、本当は「人件費を総額でいくら増やしてくれますか」が現状では春闘の大事な意味なのです。

そう考えるとUAゼンセンが、5%では足りない、と考えるのも当然と頷けるのではないでしょうか。

今の日本経済に本格的な賃上げが必要なことは、前3回ほどのこのブログでも確かめてきました。

経団連も賃上げの必要は認めながら、連合の5%要求は少し高いと言っているようですが、1人当たり人件費5%増は高いとしても、さてどのぐらいの人件費増を考えているのか聞いてみたいものです。

会長は松浦明彦氏で、連合の会長代行でもあります。

そのUAゼンセンが来春闘の賃上げの要求基準として、連合の掲げた5%を上回る6%要求を掲げました。

UAゼンセンは連合の一員ではあるが、多様な産業の多様なメンバー労組を持つ元気のある組合であるという事を示そうという意気込みでしょうか、敢えて連合を上回る目標を掲げました。

いままでの連合がおとなし過ぎたという批判もあるところから、来春闘の様な日本経済の正念場の春闘では、敢えて労使の話し合いに一石を投じようという気概は、来春闘に限って認めてもいいのではないかという感じがしているところです

アベノミクスのスタートである2013年以降の賃金の動きをグラフにしたのが下図ですが、どんな感じでしょうか。

毎月勤労統計年報の賃金指数の中で、カバーする範囲の最も広い5人以上事業所調査で、指数は現金給与総額、日本の雇用者の賃金水準を代表する指標としてグラフにしました。

全産業賃金指数(現金給与総額)の推移

厚労省:毎月勤労統計年報(5人以上)

指数は2013年を100にして、青い線の名目賃金、赤い線の実質賃金を見ますと、最初に気付くのは実質賃金はずっとマイナスで、まず最初の2年間は名目賃金はいくらか上がりましたが、円安で物価が上がった方が大きくて、実質賃金は下がっています。

円レートが正常化して、デフレ時代が終わったという安心感の中で、企業はホッとしたのでしょうが、雇用者の実質賃金は目減りです。

その後3年間ははインフレも小さく実質賃金は微増でしたが、2019-20年には、不況で名目賃金も下がり2021年回復したもの22年にはインフレ激化で大幅下げになるのでしょう。

この間、連合は多くの場合2%プラス定昇といった4%要求をし、妥結は2%前後が続いたかと思いますが、8年間に名目賃金で2%弱しか上っていないというのが実態です。

2%賃上げと言っても結局平均賃金は1年に平均0.2%ほどしか上がっていないのです。

春闘は2%前後の賃上げで妥結しても、平均賃金は0.2%の上昇なのです。

政府は個人消費で景気を引っ張ろうと省エネ家電の買い替え補助金からGoToまでいろいろやりましたが、賃金上昇がこんな事ではどうにもなりません。

この春闘妥結結果と平均賃金の上昇のギャップの原因はいろいろありますが、2%定昇というのに問題が在りそうです。

定昇は35歳か、せいぜい40歳ぐらいで歳とともに低率になりますし、旧定年年齢になれば大幅な賃金引き下げです。

つまり定昇と言ってもそれで平均賃金が上がるわけではないのが実態なのです。日本経済を堅調な消費が引っ張るというのは平均賃金が上がらないと不可能でしょう。

結局企業が支払賃金を増やして初めて消費の増加が期待できるので、本当は「人件費を総額でいくら増やしてくれますか」が現状では春闘の大事な意味なのです。

そう考えるとUAゼンセンが、5%では足りない、と考えるのも当然と頷けるのではないでしょうか。

今の日本経済に本格的な賃上げが必要なことは、前3回ほどのこのブログでも確かめてきました。

経団連も賃上げの必要は認めながら、連合の5%要求は少し高いと言っているようですが、1人当たり人件費5%増は高いとしても、さてどのぐらいの人件費増を考えているのか聞いてみたいものです。