この所アメリカの急激な政策金利引き上げの原因になっているインフレについて見て来ていますが。9月の数字が出て、何と無く鎮静化の気配が感じられるようです。

マスコミはアメリカも追随する日本も、インフレは続くから大幅金利引き上げも続き日米金利差から円安な一層深刻化するといった論調が多いようですが、中身を見ますとFRBの強烈な金利引き上げはかなり効果的で、消費者物価の上昇にはブレーキが効いてきたように感じます。

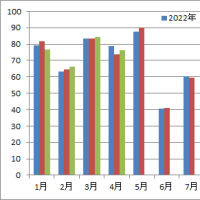

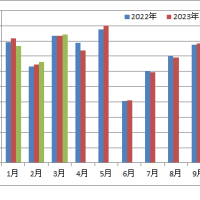

対前月比で5月1.0%、6月1.3%と加速してきた消費者物価上昇率は7月には0%となり、8月0.1%、それが9月には0.4%になったというのがインフレ再燃の危険性を感じさせたのかも知れませんが、中身は下図の通り

アメリカの消費者物価の中身の動き

資料:アメリカ労働省

対前月比の上昇要因になっているのは、低賃金が問題になっていた運送サービスとエネルギー価格がマイナス5%からマイナス2.1%になっただけで、自家製インフレを示すとみられる食料とエネルギーを除く全品目は0%です。

自家製インフレの最大の原因である賃金上昇率は、カンファレンス・ボードの調査では従来の2~3%(年率)が3.9%になっているという説明がありますが、これなら年率6.6%をさらに鎮静させる数字でしょう。

FRBが消費者物価をマイナスに下げようとしているのかどうか知りませんが、下げるのは景気に悪影響が大きいので、もう物価は上がらないという所で目標達成とするならば、現状を維持する政策に切り替えてのいいのでしょう。

問題はエネルギーですが、これは世界共通で、経済問題より国際政治問題です。また余りかは産油奥でもあります。金利政策でどうなるものでもない別問題としましょう。

折しもG20で自国の都合で基軸通貨国が$の独歩高になるような政策を取る事への警戒感の強かったようですから、次の政策金利の引き上げが注目されるところです。

余計なことを書きますが、エネルギー問題に絡んで、通貨価値を変動させる力のある国際投機資本というのは自分たちのキャピタルゲインの極大化のためには、実体経済の都合など考えないという事なのでしょうから、実体経済サイドの行動がよほど整合的でないと、脚を掬われるようです。

今の日本の円高も、国際情勢が落ち着けば、確実に円高に戻る¥を対象にして売り込んでいるのですからこれは固い商売なのだろうなあと考えてしまします。

変動相場制というのは世界中の富をマネーゲーマーの懐に集めるためのシステムではないはずだと思うのですが。

マスコミはアメリカも追随する日本も、インフレは続くから大幅金利引き上げも続き日米金利差から円安な一層深刻化するといった論調が多いようですが、中身を見ますとFRBの強烈な金利引き上げはかなり効果的で、消費者物価の上昇にはブレーキが効いてきたように感じます。

対前月比で5月1.0%、6月1.3%と加速してきた消費者物価上昇率は7月には0%となり、8月0.1%、それが9月には0.4%になったというのがインフレ再燃の危険性を感じさせたのかも知れませんが、中身は下図の通り

アメリカの消費者物価の中身の動き

資料:アメリカ労働省

対前月比の上昇要因になっているのは、低賃金が問題になっていた運送サービスとエネルギー価格がマイナス5%からマイナス2.1%になっただけで、自家製インフレを示すとみられる食料とエネルギーを除く全品目は0%です。

自家製インフレの最大の原因である賃金上昇率は、カンファレンス・ボードの調査では従来の2~3%(年率)が3.9%になっているという説明がありますが、これなら年率6.6%をさらに鎮静させる数字でしょう。

FRBが消費者物価をマイナスに下げようとしているのかどうか知りませんが、下げるのは景気に悪影響が大きいので、もう物価は上がらないという所で目標達成とするならば、現状を維持する政策に切り替えてのいいのでしょう。

問題はエネルギーですが、これは世界共通で、経済問題より国際政治問題です。また余りかは産油奥でもあります。金利政策でどうなるものでもない別問題としましょう。

折しもG20で自国の都合で基軸通貨国が$の独歩高になるような政策を取る事への警戒感の強かったようですから、次の政策金利の引き上げが注目されるところです。

余計なことを書きますが、エネルギー問題に絡んで、通貨価値を変動させる力のある国際投機資本というのは自分たちのキャピタルゲインの極大化のためには、実体経済の都合など考えないという事なのでしょうから、実体経済サイドの行動がよほど整合的でないと、脚を掬われるようです。

今の日本の円高も、国際情勢が落ち着けば、確実に円高に戻る¥を対象にして売り込んでいるのですからこれは固い商売なのだろうなあと考えてしまします。

変動相場制というのは世界中の富をマネーゲーマーの懐に集めるためのシステムではないはずだと思うのですが。