政治の行方は混乱と混沌で「日本の政治はこんな事になってしまっているいのか」と国民は皆嘆いています。しかし、経済の方は、来年は何とか「自家製デフレ」を脱出しなければという重要な節目にあります。

「自家製デフレ」脱出には、政府はあまり関係がないので、民間が確りして、民間企業の労使、それと家計の関係が順調に回り始めれば上手く行くのです。

「自家製デフレ」の原因は、企業活動と家計をつなぐ「賃金」の流れの停滞ですから、鍵は「賃金決定」、賃金水準をどこまで引き上げるかです。

今年の春闘は、掛け声はかかったけれど賃金への流れは余り増えず、物価上昇もあって、結果的には不十分なものに終わってしまいました。

しかし、もう少し賃金への流れを確り増やさなければという意識は労使の頭に強く残っていますから、この意識が来春闘でどこまで実行されるかにかかっています。

この辺りを統計数字で追って見られるのが「家計調査」なのです。そしてこれが、このブログで執拗に毎月統計数字を追いかけている理由です。

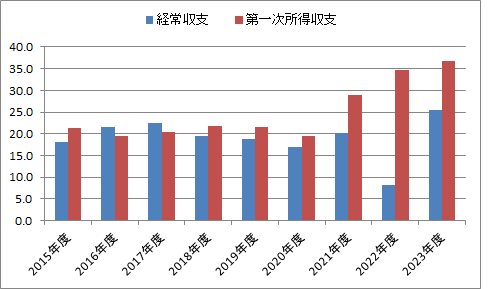

この判断に最も重要なのが毎回示している「平均消費性向」の推移です。昨日発表された10月分を付け加えたのが下図です。

平均消費性向の推移(2人以上勤労者世帯)

資料:総務省統計局「家計調査」

10月の平均消費性向は9月に続き上がりました。前回も指摘しましたように「上る場合」の家計の意識、皆様の家計の意識ですが、多分2つありますね。

・先行き所得の増加が期待される ・物価が上がって予定より支出が超過 でしょう。

嘗ては、所得が増えないから、将来に備えて貯蓄をという事で、平均消費性向が下がり続けた時期が続きました。これが「自家製デフレ」の元凶だったのです。

昨年からの状況を見ますと、コロナ終息の気配から5類になった過程で、外出、飲み会などが増えたという特別要因もあり、平均消費性向は上昇に転じました(青い柱より赤い柱が高い月が殆ど)。

しかし、今年の春闘が些か期待外れの一方、物価の上昇、特に食品など生活必需品の値上がりが著しい中で、「これではまた元に戻ってしまうのでは」と節約指向になりそうな面と、「来春闘はもう少し期待できるのでは」「物価も収まるのではないか」という期待もあり、「もう節約はくたびれた」との思いもあって「値上がりの中でも安売りを探してでも食卓を豊かにしよう」など、判断に迷いながら、将来を期待する気持ちが勝るという所でしょうか。

そうした複雑な情勢の中での家計の対応がこの所の平均消費性向の動き、前年同月より下がったり(7・8月)上ったり(9・10月)という動き(赤い柱と緑の柱の比較)に象徴されているように思えます。

折しも円レートは乱高下しながら円高に進む気配です。これはアメリカの金利次第、その影響も受ける日本の物価、それに加えて、政府の混乱、補助金の期限、社会保障負担の増加、子育て支援のカラクリなどなど不確かなことばかりというのが現状です。

本当に大事なのは、「来春闘の労使の決断」ですが、それを前にして、日本中の家計支出がどう動くかを毎月教えてくれる「家計調査」です。

来月は。平均消費性向の動きの背後にある家計支出の名目、実質の動きも見ながら、日本経済復活のカギを握る家計消費の動向を追い続けたいと思っています。

「自家製デフレ」脱出には、政府はあまり関係がないので、民間が確りして、民間企業の労使、それと家計の関係が順調に回り始めれば上手く行くのです。

「自家製デフレ」の原因は、企業活動と家計をつなぐ「賃金」の流れの停滞ですから、鍵は「賃金決定」、賃金水準をどこまで引き上げるかです。

今年の春闘は、掛け声はかかったけれど賃金への流れは余り増えず、物価上昇もあって、結果的には不十分なものに終わってしまいました。

しかし、もう少し賃金への流れを確り増やさなければという意識は労使の頭に強く残っていますから、この意識が来春闘でどこまで実行されるかにかかっています。

この辺りを統計数字で追って見られるのが「家計調査」なのです。そしてこれが、このブログで執拗に毎月統計数字を追いかけている理由です。

この判断に最も重要なのが毎回示している「平均消費性向」の推移です。昨日発表された10月分を付け加えたのが下図です。

平均消費性向の推移(2人以上勤労者世帯)

資料:総務省統計局「家計調査」

10月の平均消費性向は9月に続き上がりました。前回も指摘しましたように「上る場合」の家計の意識、皆様の家計の意識ですが、多分2つありますね。

・先行き所得の増加が期待される ・物価が上がって予定より支出が超過 でしょう。

嘗ては、所得が増えないから、将来に備えて貯蓄をという事で、平均消費性向が下がり続けた時期が続きました。これが「自家製デフレ」の元凶だったのです。

昨年からの状況を見ますと、コロナ終息の気配から5類になった過程で、外出、飲み会などが増えたという特別要因もあり、平均消費性向は上昇に転じました(青い柱より赤い柱が高い月が殆ど)。

しかし、今年の春闘が些か期待外れの一方、物価の上昇、特に食品など生活必需品の値上がりが著しい中で、「これではまた元に戻ってしまうのでは」と節約指向になりそうな面と、「来春闘はもう少し期待できるのでは」「物価も収まるのではないか」という期待もあり、「もう節約はくたびれた」との思いもあって「値上がりの中でも安売りを探してでも食卓を豊かにしよう」など、判断に迷いながら、将来を期待する気持ちが勝るという所でしょうか。

そうした複雑な情勢の中での家計の対応がこの所の平均消費性向の動き、前年同月より下がったり(7・8月)上ったり(9・10月)という動き(赤い柱と緑の柱の比較)に象徴されているように思えます。

折しも円レートは乱高下しながら円高に進む気配です。これはアメリカの金利次第、その影響も受ける日本の物価、それに加えて、政府の混乱、補助金の期限、社会保障負担の増加、子育て支援のカラクリなどなど不確かなことばかりというのが現状です。

本当に大事なのは、「来春闘の労使の決断」ですが、それを前にして、日本中の家計支出がどう動くかを毎月教えてくれる「家計調査」です。

来月は。平均消費性向の動きの背後にある家計支出の名目、実質の動きも見ながら、日本経済復活のカギを握る家計消費の動向を追い続けたいと思っています。