(つづき)

「長丘五丁目」バス停。

どうでもいい話だが、「上長尾」と「下長尾」の間ではあるものの、「中長尾」ではない。

また、「長丘」と付くものの、「長丘~高宮循環バス」のルートからは外れている。

バスが走る道路(県道桧原比恵線)が区境であり、

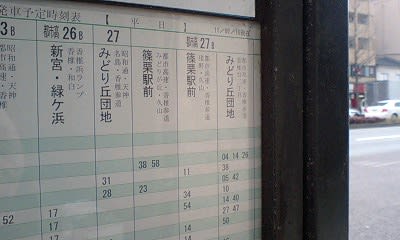

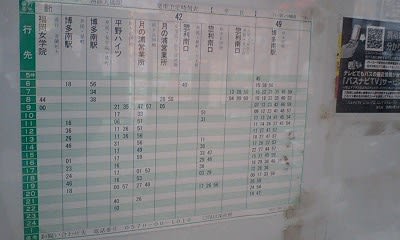

北行き(都心行き)は城南区側(時刻表には「快速57-1番」の前身である「快速56番」があり)、

南行き(郊外行き)は南区側に立つ。

北行きと南行きのバス停の間で「大池通り」(西は「福大通り」、東は「きよみ通り」にそれぞれ接続)が横切っており、「大池通り」上には「長尾変電所前」バス停があり。

「県道桧原比恵線」と「大池通り」の交差点の名称は、「長丘五丁目」でも「長尾変電所前」でも(「中長尾」でも)なく、「樋井川三丁目」。

交差点の四隅の町名が、「長尾三丁目」「樋井川三丁目」「西長住一丁目」「長丘五丁目」と、丁目の数字だけでなく町名も全て異なるため、交差点の名称として、どれを付けてもいまいちしっくりこない感があり(あくまで個人的な感覚ですが。また、「渡辺通一丁目」のように、他の3隅と比較して圧倒的な優位性がある場合は話は別なのかもしれません)。

こういう場合は、「脇山口」「早良口」「~小学校前」「~公園前」のように、「面」ではなく「点」をあらわす名称のほうが効果を発揮しそうである。

「県道桧原比恵線」に「大池通り」が交わり、「大池通り」にもバスが通り始めた時点で、西鉄が、交差点周辺のバス停に「長尾四つ角」などの名前をもし付けていたならば、それが交差点の名称にも採用されて、一般にも広く使われるようになっていた可能性があるのでは?…などと、どうでもいいことをたまに考える。

(つづく)

「長丘五丁目」バス停。

どうでもいい話だが、「上長尾」と「下長尾」の間ではあるものの、「中長尾」ではない。

また、「長丘」と付くものの、「長丘~高宮循環バス」のルートからは外れている。

バスが走る道路(県道桧原比恵線)が区境であり、

北行き(都心行き)は城南区側(時刻表には「快速57-1番」の前身である「快速56番」があり)、

南行き(郊外行き)は南区側に立つ。

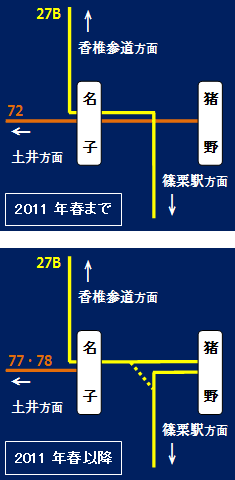

北行きと南行きのバス停の間で「大池通り」(西は「福大通り」、東は「きよみ通り」にそれぞれ接続)が横切っており、「大池通り」上には「長尾変電所前」バス停があり。

「県道桧原比恵線」と「大池通り」の交差点の名称は、「長丘五丁目」でも「長尾変電所前」でも(「中長尾」でも)なく、「樋井川三丁目」。

交差点の四隅の町名が、「長尾三丁目」「樋井川三丁目」「西長住一丁目」「長丘五丁目」と、丁目の数字だけでなく町名も全て異なるため、交差点の名称として、どれを付けてもいまいちしっくりこない感があり(あくまで個人的な感覚ですが。また、「渡辺通一丁目」のように、他の3隅と比較して圧倒的な優位性がある場合は話は別なのかもしれません)。

こういう場合は、「脇山口」「早良口」「~小学校前」「~公園前」のように、「面」ではなく「点」をあらわす名称のほうが効果を発揮しそうである。

「県道桧原比恵線」に「大池通り」が交わり、「大池通り」にもバスが通り始めた時点で、西鉄が、交差点周辺のバス停に「長尾四つ角」などの名前をもし付けていたならば、それが交差点の名称にも採用されて、一般にも広く使われるようになっていた可能性があるのでは?…などと、どうでもいいことをたまに考える。

(つづく)