(つづき)

「愛をください」で取り上げた「一匹目の犬」に引き続き、福岡県中間市に居る「二匹目の犬」。

犬王…一番偉い犬、キングオブドッグのことだろうか、それとも「TVチャンピオン・○○王決定戦」のように犬について一番詳しい人のことだろうか(?)。

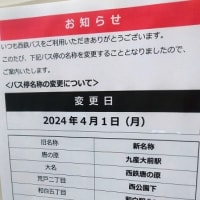

写真の「犬王」バス停は「74番」が停車する県道中間引野線上のものである。

筑豊電鉄通谷駅(通称的には通谷電停)とJR中間駅を結ぶ市道上にも「犬王」バス停(こちらには「61番」と、水巻町内からの西鉄撤退を受け新設された「67番」が停車)があるのだが、二つの道路が交わる交差点の名称は「犬王」ではなく「蓮花寺交差点」である。

「天神」「呉服町」「渡辺通り一丁目」「薬院大通り」「六本松」「三萩野」「中津口」…など、都心部の大きな交差点では、交差点名とそばにあるバス停名は「概ね」一致している場合が多い(あくまで「概ね」)。

ただ、明治通りと大正通りが交差する福岡市中央区の交差点の名前は「赤坂」(その地下にある駅も「赤坂」駅)だが、バス停は「赤坂門」であり、長年「門」の有無という差がある。

一方「赤坂」交差点の一つ北は、バス停も交差点も「法務局前」であり、福岡法務局が交差点の真ん前でなく少し裏に入ったところにある施設であるにもかかわらず、申し合わせたように同じ名称である(「検察庁前」の時代も一致していたと思う)。

「千代」「警固」の交差点は、バス停は「千代町」「警固町」であり、「町」の有無という差があるが、「蔵本」はいつの間にか両者ともに「町」がとれている。

「天神一丁目」バス停は国体道路上だが、「天神一丁目」交差点は明治通り上にある。

那の津通りと大博通りが交差する「築港本町」交差点そばのバス停は「石城町」である。

郊外に目を移すと、福岡市東区の「香椎参道口」交差点にあるバス停は「御幸町」であり、「御幸町」という交差点は、国道3号を都心側に一つ進んだところに別にある。

早良区の歯科大通り上に「田隈四角」というバス停があったが、近くの交差点は「野芥二丁目」であった。

「野芥二丁目」という名称を一つ南の道路(県道大野城二丈線)上のバス停名として既に使っていたため、地元で「田隈四角」などという呼び方は全くされていなかったにもかかわらず半ば仕方なくこのような名称になったと思われる。

同じく早良区の、早良平尾方面から来たバスが野田方面と脇山小学校方面に分岐する交差点は「大門」だが、バス停は「城の原」である。

那珂川町の「道善バス停前」交差点のそばの「道善」バス停、「道善交差点」交差点そばの「道善四角」バス停のように、バス停と交差点でシンクロしているような場所もある。

一方で、大池通りと県道桧原比恵線が交差する「樋井川三丁目」交差点そばの「長尾変電所前」「長丘五丁目」バス停のように、バス停名すら一致していない場所もある。

ラジオの交通情報にたまに出てくる新宮町の国道495号「夜臼」(ゆうす)交差点のそばにあるバス停は「新宮」であり、「夜臼」バス停はこことは全く違う「新宮急行」が通る道路上にある。

なお、西鉄の「新宮」バス停の横にはコミュニティバス「マリンクス」の「向夜臼」(むこうゆうす)バス停があり、「マリンクス」の「新宮」バス停は西鉄新宮駅近くの全く違う場所にある。

ちなみに西鉄の「新宮」バス停そばにはかなり古い路線図が設置してある。

福岡市西区の「福重」交差点にあるバス停は「壱岐農協前」であり、「福重」バス停はそこから微妙に位置がズレている。

バス停名と交差点名は、一致していないからといってそこまで大きなデメリットはなさそうだし、逆に一致しているからといって特に良いことがある訳でもないと思う。

そもそも管理者が異なる訳で、双方に名称を統一する義務もない。

なので私としても、「名称の不一致を解消すべきだ」と主張するつもりは全くない。

ただ、こうやってみていくと、「交差点名は赤坂だけど、‘赤坂門の交差点’と言う人も多くて、バス停名である赤坂門のほうがしっくりくるよなあ」というふうに、場所によって力関係の強弱がいろいろと異なっていて興味深い。

一致・不一致が生じている背景をあれこれと考えるだけでも、いろんなことが見えてくる気がする。

(つづく)

「愛をください」で取り上げた「一匹目の犬」に引き続き、福岡県中間市に居る「二匹目の犬」。

犬王…一番偉い犬、キングオブドッグのことだろうか、それとも「TVチャンピオン・○○王決定戦」のように犬について一番詳しい人のことだろうか(?)。

写真の「犬王」バス停は「74番」が停車する県道中間引野線上のものである。

筑豊電鉄通谷駅(通称的には通谷電停)とJR中間駅を結ぶ市道上にも「犬王」バス停(こちらには「61番」と、水巻町内からの西鉄撤退を受け新設された「67番」が停車)があるのだが、二つの道路が交わる交差点の名称は「犬王」ではなく「蓮花寺交差点」である。

「天神」「呉服町」「渡辺通り一丁目」「薬院大通り」「六本松」「三萩野」「中津口」…など、都心部の大きな交差点では、交差点名とそばにあるバス停名は「概ね」一致している場合が多い(あくまで「概ね」)。

ただ、明治通りと大正通りが交差する福岡市中央区の交差点の名前は「赤坂」(その地下にある駅も「赤坂」駅)だが、バス停は「赤坂門」であり、長年「門」の有無という差がある。

一方「赤坂」交差点の一つ北は、バス停も交差点も「法務局前」であり、福岡法務局が交差点の真ん前でなく少し裏に入ったところにある施設であるにもかかわらず、申し合わせたように同じ名称である(「検察庁前」の時代も一致していたと思う)。

「千代」「警固」の交差点は、バス停は「千代町」「警固町」であり、「町」の有無という差があるが、「蔵本」はいつの間にか両者ともに「町」がとれている。

「天神一丁目」バス停は国体道路上だが、「天神一丁目」交差点は明治通り上にある。

那の津通りと大博通りが交差する「築港本町」交差点そばのバス停は「石城町」である。

郊外に目を移すと、福岡市東区の「香椎参道口」交差点にあるバス停は「御幸町」であり、「御幸町」という交差点は、国道3号を都心側に一つ進んだところに別にある。

早良区の歯科大通り上に「田隈四角」というバス停があったが、近くの交差点は「野芥二丁目」であった。

「野芥二丁目」という名称を一つ南の道路(県道大野城二丈線)上のバス停名として既に使っていたため、地元で「田隈四角」などという呼び方は全くされていなかったにもかかわらず半ば仕方なくこのような名称になったと思われる。

同じく早良区の、早良平尾方面から来たバスが野田方面と脇山小学校方面に分岐する交差点は「大門」だが、バス停は「城の原」である。

那珂川町の「道善バス停前」交差点のそばの「道善」バス停、「道善交差点」交差点そばの「道善四角」バス停のように、バス停と交差点でシンクロしているような場所もある。

一方で、大池通りと県道桧原比恵線が交差する「樋井川三丁目」交差点そばの「長尾変電所前」「長丘五丁目」バス停のように、バス停名すら一致していない場所もある。

ラジオの交通情報にたまに出てくる新宮町の国道495号「夜臼」(ゆうす)交差点のそばにあるバス停は「新宮」であり、「夜臼」バス停はこことは全く違う「新宮急行」が通る道路上にある。

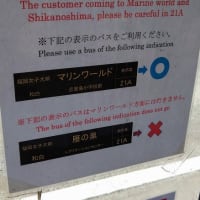

なお、西鉄の「新宮」バス停の横にはコミュニティバス「マリンクス」の「向夜臼」(むこうゆうす)バス停があり、「マリンクス」の「新宮」バス停は西鉄新宮駅近くの全く違う場所にある。

ちなみに西鉄の「新宮」バス停そばにはかなり古い路線図が設置してある。

福岡市西区の「福重」交差点にあるバス停は「壱岐農協前」であり、「福重」バス停はそこから微妙に位置がズレている。

バス停名と交差点名は、一致していないからといってそこまで大きなデメリットはなさそうだし、逆に一致しているからといって特に良いことがある訳でもないと思う。

そもそも管理者が異なる訳で、双方に名称を統一する義務もない。

なので私としても、「名称の不一致を解消すべきだ」と主張するつもりは全くない。

ただ、こうやってみていくと、「交差点名は赤坂だけど、‘赤坂門の交差点’と言う人も多くて、バス停名である赤坂門のほうがしっくりくるよなあ」というふうに、場所によって力関係の強弱がいろいろと異なっていて興味深い。

一致・不一致が生じている背景をあれこれと考えるだけでも、いろんなことが見えてくる気がする。

(つづく)

私もいろいろ見えてきました。

荒江交差点の「荒江四角」と「荒江」は、おそらく荒江交差点よりも「荒江」バス停の方が古いからでしょうか…?

古い路線図といえば、室見一丁目にありますよね。あの路線図からはいろいろ学ばせてもらいました。

確かに、バス停名と交差点名が一致していなくても、大して不便はなさそうですね。どちらかと言えばバス停名の方が使用頻度が高いと思います。

ですから「交差点の名称」などという概念そのものがあの表示がある程度多く見られるようになってから、生まれたように思います。

もちろん、それまでにもある特定の交差点を示す、「あだ名」のような名前が自然発生的に出来ていたものもあります。(例:野間四つ角、薬院大通)

加えて、あの信号機下の表示が付き始めた時分は、信号機の数自体が今と比べると非常に少なかったのです。

「道善」の例も、元々信号など全くなく、「道善」バス停だけが、集落の中心地にあったと想像できます。後から、新しい道ができ、信号機もつき、その下に表示もついていった、そのためにバス停と交差点の名称の間に乖離ができてしまった、ということではないかと、古い道善の道筋を思い出しながら、推測します。

「警固町」と「警固」、「千代町」と「千代」の例は、元々古い町名がバス停名に採用されていたものの、住居表示の施行とともに「○○×丁目」式の表示に変わり(昭和40年代初め頃だったかな?)、その後で付けられた「交差点名称」は、地図に表記される新しい住居表示に従ったということではないのかな。(「赤坂門」と「赤坂」の関係も)

一時期ちょっと行き過ぎも見られ、都市高速の「呉服町」ランプが完成する前、公社が発表した仮称の名称は「呉服」ランプとなっており、違和感を覚えました。さすがにこれは正式には採用されず、ほっとしました。だって、「呉服町」は新住居表示でも「呉服×丁目」にはなってませんもんネ。

それにしても、「蔵本町」は何故バス停まで「蔵本」にしてしまったのでしょう?勢い余って変えてしまったのでしょうかネ??

>荒江交差点の「荒江四角」と「荒江」は、おそらく荒江交差点よりも「荒江」バス停の方が古いからでしょうか…?

そうなのかもしれませんね。

202号(バイパス)が開通する前は、「荒江」のほうが栄えていたのかもしれませんね。

>古い路線図といえば、室見一丁目にありますよね。あの路線図からはいろいろ学ばせてもらいました。

各地に残っている古い路線図、できればこのまま撤去しないでほしいですね。

一般の人が古い路線図を信用してバスを待っていたりしたら悲劇ですけど…。

Tokyo Chikushiさん、こんにちは。

>それまでの信号機は周りを濃い緑と白の斜め模様で取り囲まれていました。

そのような信号機、福岡ではほとんど見なくなりましたが、他都市ではたまに見かけますね。

周囲に目立つ色の建物などがあって、信号が目立たないときに付けるものだと思っていたのですが、かつてはすべての信号機に付いていたということでしょうか。

>ですから「交差点の名称」などという概念そのものがあの表示がある程度多く見られるようになってから、生まれたように思います。

なるほど、確かに「バス停主導」というケースは多い気がしますね。