買物籠の取っ手にするためのマオランを頂きに友達と周防大島に行きました。去年、そのマオランの株をいただいて植えたのですが、なかなか大きく育ちません。マオランを自給できるようになるのは数年先のようです。そのため今後数年間は必要量のマオランを頂きに行くことになりそうです。なお、所用で八幡生涯学習のむらと周防大島文化交流センターにも寄りました。

いただいたマオランの葉と株、その巨大な株

昼食を済ませると、小積に行きました。そして、喫茶店のオーナーの奥様に小積地区のマオランを紹介していただきました。一ヶ所は以前の調査で知っていたのですが、新たにもう二ヶ所を教えて頂きました。小積集落を少し案内していただいた後、喫茶店で海を遠望しながらコーヒーを楽しみました。

小積のマオラン株1 小積のマオラン株2 外入の山羊達

小積を出ると地家室を過ぎて外入に行きました。顔なじみの方がおられ、小屋で番をする猫ちゃんや傍には山羊達もいました。お話をすると、快くマオランの葉や株を分けていただきました。ありがとうございました。田布施饅頭をお土産としてお持ちしました。マオランが自給できるようになるまで、これからも何度かお世話になると思います。

外入の懇親小屋の番をする猫

買物籠の底を編み進んでいくと、底に隙間があることに気が付きました。そこで、その隙間をふさぐために中敷を敷くことにしました。底の形に合わせて作った竹ひごに、夏に剥いだクルミの皮を被せて中敷を作ります。

買物籠に底の形に合わせた竹ひご

竹細工は得意ではないのですが、必要のため竹ひごを作りました。先日猫ちぐら用に作った細竹の余りがありました。その余った細竹をさらに細く割りました。

鉈を使って竹をだんだん細く加工 竹ひごを作るための治具

ある程度細くすると、竹ひごにするための治具を使いました。治具に空いている大きな穴からだんだん小さな穴に通して竹ひごを作ります。その竹ひごをコンロであぶって底の形に合う形に曲げました。

コンロの火で、竹ひごをあぶって曲げる

買物籠(ほぼろ版)を作っていますが、底部の編み込みに苦心しています。作りながら気が付いた事があります。色が付いた紐を使うと、編み方がくっきり分かります。すると、後で編み方の反省に都合が良いのです。

そのため、これから編む紐に色を付けました。自前で栽培できる染色材料は藍か紅花です。藍の方がくっきりするため、紐を藍染めしました。

藍染めした紐と直針を使って買物籠の底を縫う

秋に収穫した藍の乾燥葉を使って染めました。プロの方が使う「すくも」(藍の葉を発酵させたもの)ほど濃くなりませんが数回染め直せば濃くなります。今回は麻紐を染めました。麻紐は元々茶色です。そのため、藍染めすると青色ではなく黒に近い色に染まります。青く染めるのが目的ではないので黒色でもかまいません。

藍の乾燥葉をミキサーに ミキサーで葉を粉砕 藍染め液を暖める

藍染めしたのは、麻紐,タコ糸,布片です。布片はたまたま余っていた布切れです。絞り染めしてみました。染め液を暖めたつもりだったのですが、真冬だったためか濃く染まりませんでした。それでもタコ糸は綺麗に青く染まりました。

麻紐は二度染めで終わりにしました。それでも黒色に染まったので、買物籠の底を編むのには適しています。この染めた麻紐で底を縫い始めました。

左下:染める前の麻紐とタコ糸 左から、布片,麻紐,タコ糸

買物籠の底を編む時に最初曲がり針を使っていました。しかし、曲がっているため底の表と裏を通しにくいのです。そこで、真っすぐな針(直針)を作ることにしました。曲がり針と同じ大きさの長めの釘を金細工しました。とりあえず6個の直針を作りました。

グラインダー,ガスバーナー,卓上電動ドリルなどの工具を使い、針を赤熱して鍛造加工しました。腕が疲れるし思いがけず目が疲れました。メガネを使えば良かったと反省です。

曲がり針が使えない場所に紐を通す直針を6個製作

最初に釘の頭をぐグラインダーで落としました。グラインダーから火花が出るため軍手をしないと熱いこと。次にガスバーナーで釘の頂頭部を真っ赤に赤熱しました。赤熱している時にハンマーで打ち付け、鍛造加工しながら平に伸ばしました。ガスバーナーの火が弱いため、途中で火力が強いガソリントーチバーナーに切り替えました。

グラインダーからの火花 バーナーで釘を赤熱 平らに伸ばした頂頭部

平らに伸ばした釘の頂頭部を冷やした後、その伸ばした中心にセンターポンチを強く打ち付けました。穴を開けるガイドのためです。続いて、卓上電動ドリルに適正径の鉄鋼用ドリルビットを取り付けました。そして穴を開けました。最後にグラインダーでバリを取るなどして磨きました。これで直針が6個完成しました。

センターポンチでマーキング 卓上ドリルで穴を開ける

12月に岩国と防府で山口ウール展がありました。私もつたない作品を出品しました。その作品を岩国に受け取りに行ったのですが、お昼時に皆さんと同席してカレーを食べました。

同席した方々はほぼ同年齢と思われ、昔のお話で盛り上がりました。私が小学生の時にコレラが発生したことがありました。そのコレラを媒介するネズミを駆除をした事を知っている方がいて嬉しかったです。ネズミを駆除すると学用品をもらえたのです。

今、小学生などに昔の話を講話することがあります。しかし、児童,先生,そして保護者にもお話がなかなか伝わらないことがあります。私の体験話は今や歴史になってしまいました。

談笑しながらお昼をいただいた、同席した方々

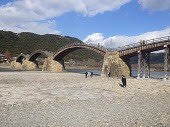

道路に駐車するわけにはいかないので、錦帯橋がある錦川の河川敷に駐車しました。今日は岩国市で成人式があったようです。晴着を着た若い女性達とその家族が、錦川に降りて錦帯橋をバックに写真を撮影していました。錦帯橋を見た後、椎尾八幡宮を参拝しました。

会食が終わると、ご挨拶してから出品した作品を持って帰りました。

錦帯橋、岩国市成人式 椎尾八幡宮に参拝 出品した作品

買物籠の側面が完成したため続いて底部を編むことにしました。この底部の編み込み方法をいくつか考えました。例えば、草鞋のような底面を別に製作した後に側面とドッキングする方法などです。

考えた後、最初に試作した買物籠の底部の編み込み方法をもう少しチューニングアップしてみることにしました。美しくシンメトリックな模様が出るように編んでみたいものです。ただし、わらの長さが足りません。編み込みが中途半端になりそうでした。考えても仕方ないので試行錯誤しました。

底面を編み終わった買物籠、今後底部を強化要

前回の買物籠の製作の反省点は、編み込むわらの束数が途中で分からなくなったことです。そこで、68段のわら束をそれぞれタコ糸で結びました。こうすることによって、どの段のわらか間違えることがなくなりました。

底部の編み込み開始 底の最も近距離は9cm 丸角を編み込み完了

底部の端から端までの最も近い距離を18cmに決めました。そして、中心の9cmで底部のわら束を絞めることにしました。さらに丸い角部分のわら束を隠すように締めることにしました。そんなこんなで、底部を編み終わりました。しかし、底部を手で引っ張ると締める力が弱いのかわらか抜け気味です。そのため、再度底部を紐で編み込みして強化しようと思います。網目が分かるように藍染めした紐で締めようと思います。

反省点:わらの長さが足りず少しばかり中途半端な底部

インド藍を4年前から栽培しています。藍染めに使う栽培植物なのですが、やたら寒さに弱いのです。熱帯や沖縄で多く栽培されているようで、田布施町が栽培の北限ではないかと思われます。

田布施では5月にならないと畑に直播できません。そのため、3月の終わりに温室で育苗します。そして、5月の終わりに畑に移植します。それでも成長が遅く、7月になってからようやく成長し始めます。そのため藍染めに使う葉は8~10月に収穫できます。花が咲くのが遅く、12月にようやく採種できます。とても栽培しにくい植物です。

鞘がカサカサ音をたてるようになって、ようやく採種可

日本で多く栽培されているタデ科の藍は秋になると枯れてしまいます。しかし、唯一インド藍の利点は晩秋になっても葉が枯れないことです。そのため、このインド藍を11月の成器塾で藍の叩き染めに使うことができました。ただこのインド藍の藍染めへの適用方法を良く知りません。タデ科の藍のように、乾燥した葉で藍染めできないかと思っています。

インド藍は日当たりの良い場所でないと成長できません。そして、背が高くならないと花か咲かず種子ができません。そのため、育苗と移植の時期にとても気を使い、かつ一番日当たりの良い畑で育てています。

鞘はとても硬く、採種時指が痛い マメ科らしい形の種子

買物籠の製作を続行することにしました。買物籠を規格化するため、作りながら各部を規格化することにしました。今回は買物籠の円周面の1段のわら数を4本にしました。そして、全段数を22 + 12 + 22 + 12の計68段です。12は丸角の部分の段です。ただ、この段数で良いかは作りながら最終的に決めようと思います。

ところで、まだ薪暖炉が来ないので七輪に炭を入れて暖を取っています。炭は先日麻郷公民館でいただいた竹炭です。少し水分を含んでいるのか、火をつけるとパチパチ音が出ます。七輪の上に手をかざして温めながら買物籠を製作しています。

側面を編み込み終わった買物籠の全周68段

円周面を編みながら、時々型を当てながら長さを確認しました。前回試作した買物籠と同じ大きさにするため、その試作時に使った型を当てました。そして、型の円周にピッタリ合う長さになると、側面を閉じました。最後、閉じた場所が分からないように編みました。

編みながら七輪で暖をとる 型をあてて確認 側面を閉じる

今回、買物籠の縁の編み方を変えてみました。少しばかり手で持った感触が柔らかく、そして厚くなるように編んでみました。参考書が無いのでいくつか試し編みしてこのようにしました。わら籠にこのような編み方を見たことがあるため、昔からある編み方ではないかと思います。

今だに試作の域を出ない買物籠ですが、もう数個作ってみないと、規格化された買物籠にならないように思います。今年一年、いろいろ試しながら数個作ってみようと思います。

買物籠の縁の一つの編み方 筵編みのような模様の縁

新年おめでとうございます。去年古希になった私、今後は的を絞って挑戦しようかなと思います。去年までは興味あるものは何でもやっていましたが、今年からは、わら細工,クルミ細工,裁縫や工作指導,史跡巡り,そして藍染め講習などに絞ろうかと思います。労力がかかる麦や陸稲、桃栽培、伐採や移動が大変な椎茸栽培、熱中症になりそうな夏の下草刈りなどは止めようと思います。

わら細工民具「ほぼろ」ノウハウ本ですが、今年内に発行できるように原稿を春までに書き終えようと思います。完成予定150ページのところ、なんとか100ページまで書き終えました。

作りやすく綺麗な買物籠になる方法を考えながら製作

さて、前回のわら細工講習会で、買物籠が意外に難しいことが分かりました。自分で作るのは楽なのですが、人に教えることの難しさです。そのため、綺麗に,作りやすく,そして教えやすい方法を考えながら買物籠を再度製作しています。

ところで、前回の講習会では余った古いわらを使ったのが悪かったのか茎がよく折れました。使うわらの品質が大切なことを改めて思い知らされまし。基本なことですが、新しいわらを使い木槌でよく叩いて柔らかくすることが大切です。

木槌でわらをよく叩く わら屑を取り除く わらの穂先をカット

今回、買物籠を作るにあたってわらの長さを74cmと82cmの二つに統一化しました。前者は籠底の直線立ち上げ面の編み込みに、後者は籠底の丸い角の立ち上げ面の編み込みに使います。それ以上の長さの穂先部分は押切でカットしました。74cmと82cmに満たない短いわらは取り除きました。このように、使うわらを規格化してみました。

74cmのわらを二つ折りに 籠の底部分は折り返す

わら細工等をするためのクラフト小屋に、薪暖炉を設置することにしました。先日、専門家のOさんに来ていただいて暖炉のサイズなどを決めました。鍋を置くなどして簡単な料理やお湯を沸かすことができる通称時計型暖炉です。

そして、どこに煙突をどのように付けるかなどを相談しました。この冬の間に設置してもらえば良いので、まずは見積もりをお願いしました。土間の南側土壁に近い場所に設置します。薪暖炉がやって来るまでの間、6年前に素焼き土器の製作に使った七輪で暖をとることにしました。

土間の南側土壁に近い場所に置く予定の薪暖炉

ところで、小屋内に数十年前の真空管アンプを置きましたが、小さな音しか出ません。修理する必要があるようです。修理が完了するまでの間、インターネットで購入した小型デジタルアンプ(¥3,399)を置くことにしました。極小のアンプですが、Bluetoothが付いているためスマホに溜めた音楽を聴くことができます。音量も十分です、低音が弱いですが音質はまあまあです。デジタルアンプなので極小で、手のひらサイズです。電子機器の進歩には驚きます。

プレーヤー上に置いたデジタルアンプ しばらくの間は七輪で我慢

去年、古代に布を織るために栽培されていた大麻に興味を持ちました。大麻と言うと、麻薬成分含まれるとのことで栽培は禁止です。しかし、古代の日本では麻薬成分がないものが栽培されており、紐や衣服に使われていました。

古代において大麻を栽培していたのでしょうか、私が住む地域は「麻郷」と呼ばれています。新潟県には「美麻」地区があり、今でも栽培しており30年位前に見学に行ったことがあります。

その大麻に一番近い栽培植物がケナフです。葉や背丈がそっくりです。ただし、つぼみや花は形は全く違います。そのケナフの種を取りました。

大麻によく似たケナフの実を採取

ケナフの実には小さな鋭い棘が無数にあります。気やすく指で握ると、その棘が皮膚に刺さるのです。とても厄介な実です。乾いた実を槌で叩くと、中から種がたくさん出てきます。その種を来年も蒔いてみようと思います。

ただ、ケナフからどのようにして繊維を取るのかよく分かりません。どうにかして乾いた茎から繊維をはぎ取るようです。布にはできなくても、紐などの繊維にできないか考えています。

たくさん付いた実 もぎ取った実 中から出てきた種

以前作った猫ちぐら(ほぼろ版)、実際に猫達に使ってもらいました。すると、欠点が一つ見つかりました。猫が屋根に登ると、猫の重さで屋根が凹みます。何度も昇り降りしていると、屋根に凹み癖がついて凹んだままになるのです。

その凹みの具合が猫に良いのか、その凹みに入ってくつろぐようになりました。そこで、屋根に凹み癖がつかないように、薄く剥いだ竹皮を内側から取り付ける改良を施しました。おかげで、もう凹み癖が付かなくなりました。

屋根に凹み癖がつかないように、内側に竹皮を取り付け

なお、猫達は凹んだ屋根がお気に入りのようです。猫ちぐらの中に入る一方で、凹んだ屋根に乗ったりしていました。最初から凹みをつけた猫用お休みクッションとして製作してみるのみ良いかと思うようになりました。いろいろなタイプの猫グッズを作ってみるのも面白いかと。

凹み防止の薄い竹皮 猫ちぐらの円座を固定 凹み防止をした猫ちぐら

本来ならば11月にすべきだった、藍の採種をしました。約1ヶ月間経っていたためだいぶ種が落ちていました。葉は全て落ち去って、枝先にわずかに残った種を取りました。種が落ちてしまったとは言え、来年種まきする量の種子を取ることができました。

指で種を揉むと、黒光りするゴマほどの小さな種が出てきました。毎年の事ですが、3月下旬に種まきをして育苗します。そして、5月になると育った苗を畑に植え付けます。

枯れた枝先に残った種子を、摘まむようにして採種

昔、田布施は藍染めが盛んでした。その証拠に、江戸時代に紺屋(染物屋)がたくさんあったとの記録があります。郷土館に展示してある田布施の農業暦に、藍の種まき時期が3月とあります。

昭和初めまで紺屋が残っていたようで、染めた布を田布施川でさらしている写真が残っています。その後、その染物屋はクリーニング店に職を変えたと聞きます。

枝先に着いた藍の種子 指で揉むと黒光りした種子

夏以降開催していなかったほぼろ製作講習会を開催しました。季節柄寒いのに、子供を含め10人に参加していただきました。製作する品目が多種にわたったため、私はゆっくり腰をすえていられませんでした。普通のほぼろ、猫ちぐら、ポシェット、買物籠などです。

特に少ししか製作していないポシェットと買物籠は意外に難しいのです。しかも、子供が作るにはやや難しかったように思います。次回は2/18を予定しています。もっと作りやすい治具を考案する必要があることを感じた今日の講習会でした。疲れましたが無事に終えたため、安心して年越しができそうです。

暖房の効いた麻郷公民館ロビーでほぼろ講習会

今回は子供が三人参加してそれぞれポシェットと買物籠を作りました。ところで、今回はわらの品質が良くなかったようです。折れるわらが続出しました。編む前にしっかりと槌で叩いて、よりやわらかくしておく必要を感じました。次回への反省点です。参加された方々、お疲れさまでした。

編み台前に各自座る 猫ちぐらを手伝う子 ポシェットを下げる姉妹

前回私が創作したポシェットが意外に人気だったので、もう一つサンプルを作ることにしました。このポシェットは底から編み始めます。わらを普通に組んでも良いし網代編みのようにしても良いかも知れません。底が出来上がると、周辺部からわらを立ち上げます。そして、編み台を使って側面を作るのです。

私が創作したポシェットですが、簡単なのですでに世の中にあるかも知れません。使うわらの量が少ないこともあり簡単です。一度作り方を覚えると子供でも容易にできるのではないかと思います。

最初底を編む台を使って、ポシェットの底を編む

前回底を編んだ時、編んだわらが解けたれ外れたりするので困りました。そこで、解けないような底専用の編み台を作りました。この編み台を使うと、わらが解けないように組むことができます。

底の編み台を製作 わらを組み始める 完成した底部

底専用の編み台には細い釘がたくさん打ってあります。この釘は特殊な釘で、頭がない釘です。ただ、底の編み台から取り外す時は注意が必要です。組んだわらの底の周りに、解けないように紐を結んでおきます。その紐を結んだ後、注意深く編み台から外します。

作業中用事を思い出したため、今回はここで作業を中止しました。ほぼろ講習会時に引き続いて作るか、どなたかに続きを作ってもらってもかまいません。

底の編み台から底を取り外す 底からわらを立ち上げる