昨年末、宇宙エレベーター協会(JSEA)の忘年会で村上龍氏の『歌うクジラ』(講談社刊、以下本書と記述)の話題が出まして、本書を読んだという会員のK原さん(彼は「宇宙」派である)の感想というか評価によると「宇宙エレベーターが出てくるんだけど、間違いだらけなんだよう!」とのこと。そこで、じゃあ今度うちのサイトで検証してみましょうかという話になりました。

はじめに断っておきますが、今回の記事は、本書に登場する軌道エレベーター(作中では「宇宙エレベーター」。以下OEV)について、その描写の科学的な妥当性を検証することのみを目的としています。

ここから本題となりますが、以下はネタバレを含みますので、未読の方はご注意下さい。なお、当サイト独自の専門用語にはリンクを張っておりますので、「軌道エレベーター定義書」をご覧下さい。文中の頁数は電子版の数字です。

1. 本書に登場するOEV

まずは本書に登場するOEVの構造をそのまま紹介します。全31章のうち、OEVは途中で少し出てくるものの、作中で本格的に登場するのは21章の終わりあたりからなので、そのか所以降の描写を中心に説明します。

本書に登場するOEVは、当サイトの定義に従えば2.5世代以上のモデルに分類できます。

地上基部は瀬戸内海に設けられた人工島で、乗り場が「地球港19号岸壁」と呼ばれています。この人工島から天に伸びるピラーは幅約1mのベルト状で、1km以上離れると視認できないよう光学的な処理が施され、一部の人を除いて存在自体が秘匿されているようです。主人公のタナカアキラはここから「ヤマト号」という列車のような昇降機に乗って宇宙へ上がります。ヤマト号はレーザーによるエネルギー供給を受けて上昇。

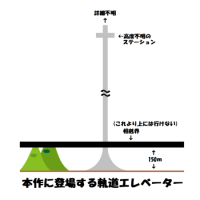

5時間余りかけて約500km(高度469kmの位置から約20分後に到着しているので、この数字に丸めました)上昇したところで、アキラは「第3レジデンス」という低軌道ステーションに到着。この第3レジデンスは、90分に1回の周期で地球の周囲を公転しています(軌道エレベーターの基本原理を理解できている方なら、ここで「ええ!?」と思われるでしょうが、そう書いてあるので説明を続けます)。

第3レジデンスは大小のドーナツ状の居住ブロックが4重につながった構造で、2分間に1回転しており、内部に遠心力による人工重力をつくりあげています。アキラはここでエレベーターを降り、中心から外側のドーナツに向かって移動。一番外側の「ビッグドーナツ(BD)内の「最左翼35号棟F」という、人工重力を相殺して無重量になっている部屋で、ヨシマツなる人物と対峙し、彼を殺害して「Eポッド」という緊急脱出ポッドに乗りレジデンスを離脱。宇宙空間を漂流して物語は終わります(とにかくそう書いてあるんです)。

2. 検証

本書に登場するOEVの基本構造は以上の通りです。これを、地上から検証していきます。細かい間違いや矛盾、疑問点は数えきれないほどあって、いちいち挙げているときりがないので、主だった部分にとどめます。

2-1. 人工島(地上基部)とベルト(ピラー)、乗り物(昇降機)

仔細は別として、ここは間違いというわけではありません。静止軌道エレベーターの地上基部は、基本的には赤道上に造るものですが、B.C.エドワーズ氏らのプランでも、北緯35度付近までは設置可能としています。私は、中緯度地域の一方だけからピラーを斜めに引っ張り上げる構想は、欠点が多くてあまり支持しないのですが、南半球の同じくらいの緯度の地域との間でピラーのシンメトリー構造を生み出せば、その限りではないと考えています。その形状であればもっと高緯度だって可能かも知れませんし、本書のOEVもそのような構造だとか、好意的に解釈すれば、無理は感じません(ただし、そうであれば垂直ではなく斜め上方に向かって伸びなければいけないんですが)。

また、ピラーのベルト素材を光学的にカモフラージュしたり、デブリなどの衝突時には自己修復機能が働くという設定になっていて、どういう仕組みかは不明ですがオリジナリティがあって興味深いです。昨年8月、海保のヘリが瀬戸内海で送電線にひっかかって墜落した事故がありましたが、ピラーが見えないと似たような事故が起きないか心配ではあります。しかし、エレベーターに乗る前に注射する宇宙空間での健康維持のための薬剤なども含め、個人的にはこういうアイデアを盛り込むのは面白いと思いました。

2-2. 第3レジデンス(低軌道ステーション)

問題はここの記述です。アキラがエレベーターに乗った地球港19号岸壁では、ベルトの根元は固定されていて、ピンと張って天に伸びていました。これはベルトで構成されるピラーが地球の自転と同期している、つまりおよそ24時間で1周していることを示しており、紛れもなく静止軌道エレベーターの記述にほかなりません。

一方第3レジデンスは低軌道上を90分で1周しています。これは国際宇宙ステーション(ISS)と同じ周期であり、ISSの高度は約400kmと少し低めであるものの、本書がISSを参考にして書かれているのは間違いないでしょう。しかしこれは秒速7km超のスピードで地球を周回していることを意味します。地球の自転と同期している静止軌道エレベーターのピラー、つまり本書で言うエレベーターのベルトのこの高度における周回速度は秒速約0.5km弱(赤道上の数値。瀬戸内海から500kmじゃとても届きませんが計算のため単純化しました。とはいえ瀬戸内海直上だと秒速0.4km程度でもっと遅い)。「エレベーターのベルトは、宇宙ステーションの真ん中にまるで吸い込まれるように、筒状の昇降口に固定されているようだ」(503頁)と書いてありますが、この二つが連結しているというのは物理的にありえません。どれだけ好意的に解釈しても成立しない。未知の超技術でも用いない限り、アキラが乗ってきたエレベーターが第3レジデンスに到着するのは不可能です。

赤い文字で強調したように、残念ながらこの部分ばかりは重大な間違いと言わざるをえません。例えるなら、「東京スカイツリーのエレベーターに乗って展望台で降りたら、そこは超音速で飛ぶジェット機の機内だった」みたいな感じでしょうか。この記述のために、ここから先の第3レジデンス内の描写が、結末までことごとく静止軌道エレベーターの低軌道ステーションではありえないものになっています。

くどくなるので詳述は避けますが、物語の前半でちょっとだけでてくる、第3レジデンスとよく似た「第1レジデンス」の描写とも大きく矛盾します(余談ですが、アキラはこの時、「最終的にお前はここに来るのだよ」という囁きを聞くのですが、「最終的に来た」のは第3レジデンスでした)。第3レジデンスの「周辺には機械部品のような無数のゴミやガラクタが浮遊していて」(503頁)というのもありえない。後述する「Eポッド」にも言えることですが、このゴミなどが高速(軌道速度で)で移動していない限り落下します。

ついでに言うと、静止軌道エレベーターの低軌道ステーションは赤道上を周回している、つまり基本的に軌道傾斜角ゼロですが、ISSは51.6度。作中の描写もこれにならっているとしたら、この点も間違いということになります。

物語というのは「本当のこと」よりも「本当っぽいこと」を描く方が比べようもなく大切だと私は考えているので、小説の内容が必ずしも事実に即している必要はないと思います。昨年、OEVが登場する別の小説のチェックを頼まれたのですが、その中には多少ご都合主義で、現実的でないシーンでもあえて書いているか所もあり、それでいいと思いました。世間にはもっとトンデモない作品は山ほどあり、はじめからリアリティレベルが低く設定されている作品に科学的な厳密さを期待するのは無粋というものです。本書もそういう作品なのでしょうが、一つの作品の中で前後の記述が大きく食い違っているため1基のOEVとして成立せず、この矛盾は「絶対にありえない」と言っていいでしょう。OEV以外の描写(下記や「イスン」という乗り物の挙動など)の整合性と併せてみても、辻褄が合わない点が多く設定が破綻しているように見えます。

2-3. 遠心力による人工重力の描写

検証に戻ります。上述の通り、第3レジデンスは2分に1回の周期で自転して内部に人工重力をつくり上げています。ということは、最外縁部における加速度は約2.7m/s^2(外壁の厚みは無視)。地上の3.5分の1くらいの重力が人工的に生じていることになります(この程度の重力で健康な生活送れるのかしらん?)。

しかしながら、静止軌道エレベーターの低軌道ステーションはそもそも無重量状態ではなく、この高度であれば第3レジデンス全体に8.4m/s^2ほどの加速度=重力が働きます(赤道上の値)。体重70kgの人なら10kgぶんくらい軽く感じる程度で、まだまだ強く地球に引っ張られています。この条件で遠心力による人工重力など発生させるだけ無駄ですが、仮に実行したとすれば、合力としてのこの場所での重力の働き方は下の図のようになります。第3レジデンスの人たちは地球および回転方向に対してナナメに立っていなければいけない。

また、仮に百歩譲ってステーション全体が無重量状態であり、遠心力による人工重力しか働いてないとしても、たとえば通路を横向きに歩いているような描写(コリオリが働くから壁際に寄せられつつ、下に降りて行く形になるはず)など、断定はできないものの人工重力を正しく描写していない記述が多いように見受けられます。

また、仮に百歩譲ってステーション全体が無重量状態であり、遠心力による人工重力しか働いてないとしても、たとえば通路を横向きに歩いているような描写(コリオリが働くから壁際に寄せられつつ、下に降りて行く形になるはず)など、断定はできないものの人工重力を正しく描写していない記述が多いように見受けられます。

2-4. 無重量の描写

そしてアキラは、BDを6等分したうち、おそらくは便宜的に決めてある「左右」の左側に位置する「最左翼35号棟F」にたどり着きます。この部屋は無重量になっていて、アキラがここに入る際、小部屋で「遠心力を相殺して重力が消え」(533頁)るのですが、ここも疑問。遠心力を相殺して無重量にするということは、この部屋を第3レジデンス全体とは逆方向に、同速で回転させるほかありません。ということは、最左翼35号棟Fはルーレットに落とした玉のようにぐるぐる移動していなければならない。しかもルーレットの玉はいずれ穴にはまりますが、この部屋は無重量にしておく限りずっと止まらず、1分後には最右翼に、さらにその1分後には元の最左翼と、常に移動してほかの部屋との相対的な位置を「最左翼」に留めておくことはできないはずです。ミドルドーナツ(MD)をはじめとする内側のドーナツに対してBDが逆回転しているなら話は別ですが、そうだとすればBD全体が無重量となり、小部屋はBDとMDの境目に位置するはずで、可動式でなくてはいけません。

ついでに言うと、アキラはここで「無重力スーツ」なるものを着て行動するのですが、これが意味不明です。どうやらオモリがついていて、肉体の動きを自動的にアシストしてくれるらしいのですが、無重量であればオモリなんか付けたら慣性質量が増すだけで、かえって動きにくくなるし、わざわざ重くした服を着て、その動きを機械で補助するというのは本末転倒に思えるんですが。。。(ひょっとしたら、プールの無重量訓練用の宇宙服を参考にしているのかなあ? あのオモリは浮力を打ち消すためのものですけど)確かに、ISSやスペースシャトルなどのミッションで船外活動する際には(この場合は軌道速度に達していて自由落下状態=本当に無重量だから)体がフラついてしまうため、外壁などを掴んで姿勢を維持する必要があり、ものすごい体力を消費するそうです、特に手首や腕が。ですが、空気のある室内ではスーツに意味はないのではないかと。むしろ、本来あるべき低重力環境の方が役に立ちそうにも思えます。

そして繰り返しますが、遠心力の相殺にしろ無重力スーツにしろ、そもそも第3レジデンス全体が無重量にはならないので、いずれもありえない描写ということになります。

これが静止軌道ステーションであれば、かなりの範囲で有効な描写になるんですが。ちなみに1か所だけ「静止軌道から眺める超高層ビルは、わずかだが傾斜して見える」(536頁)という記述がありますが、ほかはすべて「低軌道」と記されているので、これは単純な記述ミスでしょう。また、「はるか彼方に直径1メートルほどの球体として浮かぶ地球」(596頁)という記述もミスと思われます(次頁にもあり)。ISSの「キューポラ」の写真などを見てもわかるように、たかだか高度400kmや500km程度で地球はそんな小さく見えませんし(キューポラの中央円形窓は直径約80cmで、地球はそれよりもはるかに大きく見える)、アキラがタンカーの航跡や超高層ビルなどを見る描写とも矛盾します(カメラで拡大した映像じゃないよね?)。こういう小さな間違いは誰だってあるので、一応書いておいただけです。

2-5. Eポッドの挙動

最終章、アキラは最左翼35号棟Fの人工重力をマニュアルで働かせ、緊急脱出用の「Eポッド」で離脱します。床下に収納されたポッドに乗り込み脱出すると、「眼下に青い地球が見える」(627頁)というあたり、ポッドの向きやアキラの上下感覚が気になるんですが、この辺はスルーします。

ポッドには姿勢制御機能があるらしく、第3レジデンスを離脱後、「数十秒間ものすごい速度で直線的に飛んだあと、動かなくなった」(同)そうです。広い宇宙空間で「動かなくなった」と認識できるということは、第3レジデンスとの相対速度が再び一致し、距離がそれ以上広がらなくなったために判別できたと推測できます(加速を終えて慣性移動に推移したという可能性も考えられますが、だとすれば眼下の地球の動きから、ポッドが「動かなくなった」ようには見えないはずだと思われるので)。ポッドにはこれ以上自由に飛び回れるほど充分な推力はないようです。ここから後は、宇宙空間に浮かんだまま漂流を始めるのですが、これが最後の間違い。

しつこくて申し訳ありませんが、もともとこの第3レジデンスの環境は無重量ではないので、軌道速度まで達するほどのスピードで射出されない限り、第3レジデンスの角運動量を受け継いだポッドは地球に落下します。ポッドそのものに耐熱加工やパラシュート装備などが施されていない限り、あっという間に大気圏(厳密にいえばこの高度も大気圏の一部なのですが)に突入し、アキラは空力加熱で焼け死ぬか、地上に衝突してやはり死亡するでしょう。OEVの基本原理に従って描述すれば、このような結末になります。

最後に、何か光がポッドに接近してくるのを匂わせて物語は終わりますが、個人的には、ここまで旅をしながら、あまりにも多くの理不尽な現実を目にしてきた彼に、最後に救いがもたらされることを祈ります。

3. 結び

検証は以上です。第3レジデンスから見る夜明けやオーロラにアキラが心奪われるシーンが登場し、これはアキラの心理描写の重要な部分を占めると思われるので、あえて物理法則を無視してISS風の描写をしたのだと、好意的解釈をする読者もいるかも知れません。

本書の読者層は、OEVについての知識をあらかじめ持っている方は少ないのではないでしょうか。そうした方々に、本書はOEVの構想を知ってもらうきっかけになるかも知れません。ですがせっかくそのような作品であるのに、正確とは言えない描写が多いのは、OEVの理解・普及を目指す身として残念です。特に静止軌道エレベーターの低軌道ステーションが、ピラーよりはるかに高速で軌道上を周回しているという意味合いの描写だけは、OEVの基本原理を読者に誤解させてしまうのではないかと深刻に心配しています(物理法則に基づいた書き方をしても本書の大半のシーンは描写可能なだけに)。

とはいえ、こうした指摘は本書の世界観には関係なく、ファンにはどうでもいいことで、感想に影響するような話ではないでしょう。本書を入口にしてOEVに興味を持つ方もおられるかも知れないので、そうした方々に、物語は物語として堪能した上で、作中のOEVの描写が必ずしも科学的に妥当なものではないことは知っておいて欲しい。そう思い、あえて無粋を承知で書きました。ファンの中には不快に感じた方もおられるかも知れませんが、ご理解いただければ幸いです。

長くなりすみません、ここまで読みとおしてくださった皆様、まことにありがとうございました。

はじめに断っておきますが、今回の記事は、本書に登場する軌道エレベーター(作中では「宇宙エレベーター」。以下OEV)について、その描写の科学的な妥当性を検証することのみを目的としています。

ここから本題となりますが、以下はネタバレを含みますので、未読の方はご注意下さい。なお、当サイト独自の専門用語にはリンクを張っておりますので、「軌道エレベーター定義書」をご覧下さい。文中の頁数は電子版の数字です。

1. 本書に登場するOEV

まずは本書に登場するOEVの構造をそのまま紹介します。全31章のうち、OEVは途中で少し出てくるものの、作中で本格的に登場するのは21章の終わりあたりからなので、そのか所以降の描写を中心に説明します。

本書に登場するOEVは、当サイトの定義に従えば2.5世代以上のモデルに分類できます。

地上基部は瀬戸内海に設けられた人工島で、乗り場が「地球港19号岸壁」と呼ばれています。この人工島から天に伸びるピラーは幅約1mのベルト状で、1km以上離れると視認できないよう光学的な処理が施され、一部の人を除いて存在自体が秘匿されているようです。主人公のタナカアキラはここから「ヤマト号」という列車のような昇降機に乗って宇宙へ上がります。ヤマト号はレーザーによるエネルギー供給を受けて上昇。

5時間余りかけて約500km(高度469kmの位置から約20分後に到着しているので、この数字に丸めました)上昇したところで、アキラは「第3レジデンス」という低軌道ステーションに到着。この第3レジデンスは、90分に1回の周期で地球の周囲を公転しています(軌道エレベーターの基本原理を理解できている方なら、ここで「ええ!?」と思われるでしょうが、そう書いてあるので説明を続けます)。

第3レジデンスは大小のドーナツ状の居住ブロックが4重につながった構造で、2分間に1回転しており、内部に遠心力による人工重力をつくりあげています。アキラはここでエレベーターを降り、中心から外側のドーナツに向かって移動。一番外側の「ビッグドーナツ(BD)内の「最左翼35号棟F」という、人工重力を相殺して無重量になっている部屋で、ヨシマツなる人物と対峙し、彼を殺害して「Eポッド」という緊急脱出ポッドに乗りレジデンスを離脱。宇宙空間を漂流して物語は終わります(とにかくそう書いてあるんです)。

2. 検証

本書に登場するOEVの基本構造は以上の通りです。これを、地上から検証していきます。細かい間違いや矛盾、疑問点は数えきれないほどあって、いちいち挙げているときりがないので、主だった部分にとどめます。

2-1. 人工島(地上基部)とベルト(ピラー)、乗り物(昇降機)

仔細は別として、ここは間違いというわけではありません。静止軌道エレベーターの地上基部は、基本的には赤道上に造るものですが、B.C.エドワーズ氏らのプランでも、北緯35度付近までは設置可能としています。私は、中緯度地域の一方だけからピラーを斜めに引っ張り上げる構想は、欠点が多くてあまり支持しないのですが、南半球の同じくらいの緯度の地域との間でピラーのシンメトリー構造を生み出せば、その限りではないと考えています。その形状であればもっと高緯度だって可能かも知れませんし、本書のOEVもそのような構造だとか、好意的に解釈すれば、無理は感じません(ただし、そうであれば垂直ではなく斜め上方に向かって伸びなければいけないんですが)。

また、ピラーのベルト素材を光学的にカモフラージュしたり、デブリなどの衝突時には自己修復機能が働くという設定になっていて、どういう仕組みかは不明ですがオリジナリティがあって興味深いです。昨年8月、海保のヘリが瀬戸内海で送電線にひっかかって墜落した事故がありましたが、ピラーが見えないと似たような事故が起きないか心配ではあります。しかし、エレベーターに乗る前に注射する宇宙空間での健康維持のための薬剤なども含め、個人的にはこういうアイデアを盛り込むのは面白いと思いました。

2-2. 第3レジデンス(低軌道ステーション)

問題はここの記述です。アキラがエレベーターに乗った地球港19号岸壁では、ベルトの根元は固定されていて、ピンと張って天に伸びていました。これはベルトで構成されるピラーが地球の自転と同期している、つまりおよそ24時間で1周していることを示しており、紛れもなく静止軌道エレベーターの記述にほかなりません。

一方第3レジデンスは低軌道上を90分で1周しています。これは国際宇宙ステーション(ISS)と同じ周期であり、ISSの高度は約400kmと少し低めであるものの、本書がISSを参考にして書かれているのは間違いないでしょう。しかしこれは秒速7km超のスピードで地球を周回していることを意味します。地球の自転と同期している静止軌道エレベーターのピラー、つまり本書で言うエレベーターのベルトのこの高度における周回速度は秒速約0.5km弱(赤道上の数値。瀬戸内海から500kmじゃとても届きませんが計算のため単純化しました。とはいえ瀬戸内海直上だと秒速0.4km程度でもっと遅い)。「エレベーターのベルトは、宇宙ステーションの真ん中にまるで吸い込まれるように、筒状の昇降口に固定されているようだ」(503頁)と書いてありますが、この二つが連結しているというのは物理的にありえません。どれだけ好意的に解釈しても成立しない。未知の超技術でも用いない限り、アキラが乗ってきたエレベーターが第3レジデンスに到着するのは不可能です。

赤い文字で強調したように、残念ながらこの部分ばかりは重大な間違いと言わざるをえません。例えるなら、「東京スカイツリーのエレベーターに乗って展望台で降りたら、そこは超音速で飛ぶジェット機の機内だった」みたいな感じでしょうか。この記述のために、ここから先の第3レジデンス内の描写が、結末までことごとく静止軌道エレベーターの低軌道ステーションではありえないものになっています。

くどくなるので詳述は避けますが、物語の前半でちょっとだけでてくる、第3レジデンスとよく似た「第1レジデンス」の描写とも大きく矛盾します(余談ですが、アキラはこの時、「最終的にお前はここに来るのだよ」という囁きを聞くのですが、「最終的に来た」のは第3レジデンスでした)。第3レジデンスの「周辺には機械部品のような無数のゴミやガラクタが浮遊していて」(503頁)というのもありえない。後述する「Eポッド」にも言えることですが、このゴミなどが高速(軌道速度で)で移動していない限り落下します。

ついでに言うと、静止軌道エレベーターの低軌道ステーションは赤道上を周回している、つまり基本的に軌道傾斜角ゼロですが、ISSは51.6度。作中の描写もこれにならっているとしたら、この点も間違いということになります。

物語というのは「本当のこと」よりも「本当っぽいこと」を描く方が比べようもなく大切だと私は考えているので、小説の内容が必ずしも事実に即している必要はないと思います。昨年、OEVが登場する別の小説のチェックを頼まれたのですが、その中には多少ご都合主義で、現実的でないシーンでもあえて書いているか所もあり、それでいいと思いました。世間にはもっとトンデモない作品は山ほどあり、はじめからリアリティレベルが低く設定されている作品に科学的な厳密さを期待するのは無粋というものです。本書もそういう作品なのでしょうが、一つの作品の中で前後の記述が大きく食い違っているため1基のOEVとして成立せず、この矛盾は「絶対にありえない」と言っていいでしょう。OEV以外の描写(下記や「イスン」という乗り物の挙動など)の整合性と併せてみても、辻褄が合わない点が多く設定が破綻しているように見えます。

2-3. 遠心力による人工重力の描写

検証に戻ります。上述の通り、第3レジデンスは2分に1回の周期で自転して内部に人工重力をつくり上げています。ということは、最外縁部における加速度は約2.7m/s^2(外壁の厚みは無視)。地上の3.5分の1くらいの重力が人工的に生じていることになります(この程度の重力で健康な生活送れるのかしらん?)。

しかしながら、静止軌道エレベーターの低軌道ステーションはそもそも無重量状態ではなく、この高度であれば第3レジデンス全体に8.4m/s^2ほどの加速度=重力が働きます(赤道上の値)。体重70kgの人なら10kgぶんくらい軽く感じる程度で、まだまだ強く地球に引っ張られています。この条件で遠心力による人工重力など発生させるだけ無駄ですが、仮に実行したとすれば、合力としてのこの場所での重力の働き方は下の図のようになります。第3レジデンスの人たちは地球および回転方向に対してナナメに立っていなければいけない。

また、仮に百歩譲ってステーション全体が無重量状態であり、遠心力による人工重力しか働いてないとしても、たとえば通路を横向きに歩いているような描写(コリオリが働くから壁際に寄せられつつ、下に降りて行く形になるはず)など、断定はできないものの人工重力を正しく描写していない記述が多いように見受けられます。

また、仮に百歩譲ってステーション全体が無重量状態であり、遠心力による人工重力しか働いてないとしても、たとえば通路を横向きに歩いているような描写(コリオリが働くから壁際に寄せられつつ、下に降りて行く形になるはず)など、断定はできないものの人工重力を正しく描写していない記述が多いように見受けられます。2-4. 無重量の描写

そしてアキラは、BDを6等分したうち、おそらくは便宜的に決めてある「左右」の左側に位置する「最左翼35号棟F」にたどり着きます。この部屋は無重量になっていて、アキラがここに入る際、小部屋で「遠心力を相殺して重力が消え」(533頁)るのですが、ここも疑問。遠心力を相殺して無重量にするということは、この部屋を第3レジデンス全体とは逆方向に、同速で回転させるほかありません。ということは、最左翼35号棟Fはルーレットに落とした玉のようにぐるぐる移動していなければならない。しかもルーレットの玉はいずれ穴にはまりますが、この部屋は無重量にしておく限りずっと止まらず、1分後には最右翼に、さらにその1分後には元の最左翼と、常に移動してほかの部屋との相対的な位置を「最左翼」に留めておくことはできないはずです。ミドルドーナツ(MD)をはじめとする内側のドーナツに対してBDが逆回転しているなら話は別ですが、そうだとすればBD全体が無重量となり、小部屋はBDとMDの境目に位置するはずで、可動式でなくてはいけません。

ついでに言うと、アキラはここで「無重力スーツ」なるものを着て行動するのですが、これが意味不明です。どうやらオモリがついていて、肉体の動きを自動的にアシストしてくれるらしいのですが、無重量であればオモリなんか付けたら慣性質量が増すだけで、かえって動きにくくなるし、わざわざ重くした服を着て、その動きを機械で補助するというのは本末転倒に思えるんですが。。。(ひょっとしたら、プールの無重量訓練用の宇宙服を参考にしているのかなあ? あのオモリは浮力を打ち消すためのものですけど)確かに、ISSやスペースシャトルなどのミッションで船外活動する際には(この場合は軌道速度に達していて自由落下状態=本当に無重量だから)体がフラついてしまうため、外壁などを掴んで姿勢を維持する必要があり、ものすごい体力を消費するそうです、特に手首や腕が。ですが、空気のある室内ではスーツに意味はないのではないかと。むしろ、本来あるべき低重力環境の方が役に立ちそうにも思えます。

そして繰り返しますが、遠心力の相殺にしろ無重力スーツにしろ、そもそも第3レジデンス全体が無重量にはならないので、いずれもありえない描写ということになります。

これが静止軌道ステーションであれば、かなりの範囲で有効な描写になるんですが。ちなみに1か所だけ「静止軌道から眺める超高層ビルは、わずかだが傾斜して見える」(536頁)という記述がありますが、ほかはすべて「低軌道」と記されているので、これは単純な記述ミスでしょう。また、「はるか彼方に直径1メートルほどの球体として浮かぶ地球」(596頁)という記述もミスと思われます(次頁にもあり)。ISSの「キューポラ」の写真などを見てもわかるように、たかだか高度400kmや500km程度で地球はそんな小さく見えませんし(キューポラの中央円形窓は直径約80cmで、地球はそれよりもはるかに大きく見える)、アキラがタンカーの航跡や超高層ビルなどを見る描写とも矛盾します(カメラで拡大した映像じゃないよね?)。こういう小さな間違いは誰だってあるので、一応書いておいただけです。

2-5. Eポッドの挙動

最終章、アキラは最左翼35号棟Fの人工重力をマニュアルで働かせ、緊急脱出用の「Eポッド」で離脱します。床下に収納されたポッドに乗り込み脱出すると、「眼下に青い地球が見える」(627頁)というあたり、ポッドの向きやアキラの上下感覚が気になるんですが、この辺はスルーします。

ポッドには姿勢制御機能があるらしく、第3レジデンスを離脱後、「数十秒間ものすごい速度で直線的に飛んだあと、動かなくなった」(同)そうです。広い宇宙空間で「動かなくなった」と認識できるということは、第3レジデンスとの相対速度が再び一致し、距離がそれ以上広がらなくなったために判別できたと推測できます(加速を終えて慣性移動に推移したという可能性も考えられますが、だとすれば眼下の地球の動きから、ポッドが「動かなくなった」ようには見えないはずだと思われるので)。ポッドにはこれ以上自由に飛び回れるほど充分な推力はないようです。ここから後は、宇宙空間に浮かんだまま漂流を始めるのですが、これが最後の間違い。

しつこくて申し訳ありませんが、もともとこの第3レジデンスの環境は無重量ではないので、軌道速度まで達するほどのスピードで射出されない限り、第3レジデンスの角運動量を受け継いだポッドは地球に落下します。ポッドそのものに耐熱加工やパラシュート装備などが施されていない限り、あっという間に大気圏(厳密にいえばこの高度も大気圏の一部なのですが)に突入し、アキラは空力加熱で焼け死ぬか、地上に衝突してやはり死亡するでしょう。OEVの基本原理に従って描述すれば、このような結末になります。

最後に、何か光がポッドに接近してくるのを匂わせて物語は終わりますが、個人的には、ここまで旅をしながら、あまりにも多くの理不尽な現実を目にしてきた彼に、最後に救いがもたらされることを祈ります。

3. 結び

検証は以上です。第3レジデンスから見る夜明けやオーロラにアキラが心奪われるシーンが登場し、これはアキラの心理描写の重要な部分を占めると思われるので、あえて物理法則を無視してISS風の描写をしたのだと、好意的解釈をする読者もいるかも知れません。

本書の読者層は、OEVについての知識をあらかじめ持っている方は少ないのではないでしょうか。そうした方々に、本書はOEVの構想を知ってもらうきっかけになるかも知れません。ですがせっかくそのような作品であるのに、正確とは言えない描写が多いのは、OEVの理解・普及を目指す身として残念です。特に静止軌道エレベーターの低軌道ステーションが、ピラーよりはるかに高速で軌道上を周回しているという意味合いの描写だけは、OEVの基本原理を読者に誤解させてしまうのではないかと深刻に心配しています(物理法則に基づいた書き方をしても本書の大半のシーンは描写可能なだけに)。

とはいえ、こうした指摘は本書の世界観には関係なく、ファンにはどうでもいいことで、感想に影響するような話ではないでしょう。本書を入口にしてOEVに興味を持つ方もおられるかも知れないので、そうした方々に、物語は物語として堪能した上で、作中のOEVの描写が必ずしも科学的に妥当なものではないことは知っておいて欲しい。そう思い、あえて無粋を承知で書きました。ファンの中には不快に感じた方もおられるかも知れませんが、ご理解いただければ幸いです。

長くなりすみません、ここまで読みとおしてくださった皆様、まことにありがとうございました。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。