宇宙・科学に関係する様々な分野で研究成果が発表される第64回宇宙科学技術連合講演会(宇科連)。10月27~30日に開催された今年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オンラインでの実施となった。

1. 講義内容内訳

「宇宙エレベーターおよび宇宙テザー研究最前線2020」と題したセッションでの発表は、29、30日の2日間で計19本。このうち軌道エレベーターに直接関係、または言及しているものは12本、このほかはテザーの挙動や特性などに関する発表が多くを占めた。

軌道エレベーター関連では、クライマー技術が中心のものが4本あったほか、2017年に日本学術会議の「第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン」に採択された「宇宙インフラ整備のための低コスト宇宙輸送技術の研究開発」について、スペースプレーンの活用と合わせた「ハイブリッド宇宙エレベーター」に特化した発表や、静岡大学の「STARSプロジェクト」、小惑星上での軌道エレベーター運用構想など、前年の講義内容を発展させた継続案件の発表もあった。

2. 発表紹介

ユニークなものをいくつか紹介すると、九州大学の「宇宙エレベーターは建設費が回収できるまで残存できるか?」は、軌道エレベーターが、ロケット打ち上げに勝るコストダウンを発揮できるかを検討。デブリによるテザー損傷に主眼を置き、軌道エレベーターの長期使用で、デブリの衝突を経てテザーが維持できる可能性=残存率を計算した。

発表によると、エレベーター全体の1年後の残存率は0%。デブリの多い低軌道域において、テザーを2本にした場合の残存率を評価しても、有意な差は生じなかった。このため「デブリ環境を改善しなければ実現不可能」と結論づけている。

音羽電気工業、静岡県立大などによる「海塩粒子がテザーの電気的特性・全地球電気回路に及ぼす影響」では、近年の軌道エレベーターのモデルは、地上基部を海上に想定しているものが多いことから、塩分がテザーに与える影響について論じた。

これまでにも同研究チームは、地上から宇宙へつながる軌道エレベーターの構造体が、大気上層と地上の電位差による地球規模の電気回路の一部になり、ピラーに電流が流れるなどして相互に影響し合うという視点から発表を行ってきており、今回は塩害がテザーの導電率に与える影響を検証した。

結論では、海塩の粒子がテザーの導電率にほとんど影響を与えないが、テザーをアース化させないために地上から絶縁する場合、海塩の粒子の付着が絶縁部材を劣化させ、放電が生じる可能性を指摘。「宇宙エレベーターの設計時には、部材の電気的特性と全地球電気回路についても考慮する必要がある」とした。

静岡大学、大林組の「カウンターウェイト方式宇宙エレベーターの3次元解析」は、クライマーが自力で昇降する軌道エレベーターではなく、現存する多くの建物にあるエレベーターのような、いわゆる「つるべ式」のエレベーター(ゴンドラとおもりが1本のケーブルでつながっていて、上端にあるローラーで動かすエレベーター)を導入した場合の挙動や影響を解析している。

静止軌道までのつるべ式エレベーターを想定し、コリオリや太陽、月の潮汐の影響などのパラメータを導入して解析したところ、コリオリによるケーブル同士の干渉を防ぐために、ゴンドラを南北に配置する必要があることや、高度によってはクライマーより消費電力が少なく済むことなどがわかった。

ただし全体としては、運用区間が長いほどケーブル同士の干渉が起き、必要な動力も増大して、挙動が複雑化することから「非現実的」とも述べており、「干渉を防ぐ方法を模索していく必要がある」と結んでいる。

このほか、国際宇宙ステーションでのカーボンナノチューブ曝露実験を基に、高層大気に存在する原子状酸素の影響の検証や、クライマーの振動に関する検証などの発表があった。

3. 2020宇科連の概観

新型コロナウイルスの感染拡大が、研究の分野にも影響を及ぼしている一面があるとはいえ、全体を俯瞰すれば、軌道エレベーターそのものの研究については、新たなトピックやネタが不足する状況と言ってよいかも知れない。

これは、最重要のファクターである素材でブレイクスルー的な進展がないことや、大林組の「宇宙エレベーター建設構想」のような、世間の耳目を集める発表・活動がこの停滞している点も大きいだろう。

個々の研究は意欲的で興味深く、決して貶めるものではないが、宇宙空間で展開するテザーをテーマとしたものと同じカテゴリーにまとめているあたりに、コンテンツ不足の苦しさが垣間見えるようにも感じる。

テザー展開も、軌道エレベーターへの注目が一時期高まったことで研究が進んだ一面があり、軌道エレベーター実現にも関連するスピンアウト技術と言えなくもないが、全体としては歩みが停滞気味にあるのは否めない。

ただし素材に関しては、化学や材料分野の学会で発表されるのが定常であろうから、宇科連での発表が少ないのはやむを得ない一面もあると思われる。今後業界間でクロスオーバーした研究に期待したい。

1. 講義内容内訳

「宇宙エレベーターおよび宇宙テザー研究最前線2020」と題したセッションでの発表は、29、30日の2日間で計19本。このうち軌道エレベーターに直接関係、または言及しているものは12本、このほかはテザーの挙動や特性などに関する発表が多くを占めた。

軌道エレベーター関連では、クライマー技術が中心のものが4本あったほか、2017年に日本学術会議の「第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン」に採択された「宇宙インフラ整備のための低コスト宇宙輸送技術の研究開発」について、スペースプレーンの活用と合わせた「ハイブリッド宇宙エレベーター」に特化した発表や、静岡大学の「STARSプロジェクト」、小惑星上での軌道エレベーター運用構想など、前年の講義内容を発展させた継続案件の発表もあった。

2. 発表紹介

ユニークなものをいくつか紹介すると、九州大学の「宇宙エレベーターは建設費が回収できるまで残存できるか?」は、軌道エレベーターが、ロケット打ち上げに勝るコストダウンを発揮できるかを検討。デブリによるテザー損傷に主眼を置き、軌道エレベーターの長期使用で、デブリの衝突を経てテザーが維持できる可能性=残存率を計算した。

発表によると、エレベーター全体の1年後の残存率は0%。デブリの多い低軌道域において、テザーを2本にした場合の残存率を評価しても、有意な差は生じなかった。このため「デブリ環境を改善しなければ実現不可能」と結論づけている。

音羽電気工業、静岡県立大などによる「海塩粒子がテザーの電気的特性・全地球電気回路に及ぼす影響」では、近年の軌道エレベーターのモデルは、地上基部を海上に想定しているものが多いことから、塩分がテザーに与える影響について論じた。

これまでにも同研究チームは、地上から宇宙へつながる軌道エレベーターの構造体が、大気上層と地上の電位差による地球規模の電気回路の一部になり、ピラーに電流が流れるなどして相互に影響し合うという視点から発表を行ってきており、今回は塩害がテザーの導電率に与える影響を検証した。

結論では、海塩の粒子がテザーの導電率にほとんど影響を与えないが、テザーをアース化させないために地上から絶縁する場合、海塩の粒子の付着が絶縁部材を劣化させ、放電が生じる可能性を指摘。「宇宙エレベーターの設計時には、部材の電気的特性と全地球電気回路についても考慮する必要がある」とした。

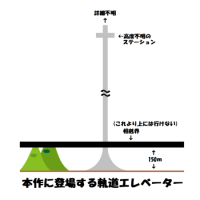

静岡大学、大林組の「カウンターウェイト方式宇宙エレベーターの3次元解析」は、クライマーが自力で昇降する軌道エレベーターではなく、現存する多くの建物にあるエレベーターのような、いわゆる「つるべ式」のエレベーター(ゴンドラとおもりが1本のケーブルでつながっていて、上端にあるローラーで動かすエレベーター)を導入した場合の挙動や影響を解析している。

静止軌道までのつるべ式エレベーターを想定し、コリオリや太陽、月の潮汐の影響などのパラメータを導入して解析したところ、コリオリによるケーブル同士の干渉を防ぐために、ゴンドラを南北に配置する必要があることや、高度によってはクライマーより消費電力が少なく済むことなどがわかった。

ただし全体としては、運用区間が長いほどケーブル同士の干渉が起き、必要な動力も増大して、挙動が複雑化することから「非現実的」とも述べており、「干渉を防ぐ方法を模索していく必要がある」と結んでいる。

このほか、国際宇宙ステーションでのカーボンナノチューブ曝露実験を基に、高層大気に存在する原子状酸素の影響の検証や、クライマーの振動に関する検証などの発表があった。

3. 2020宇科連の概観

新型コロナウイルスの感染拡大が、研究の分野にも影響を及ぼしている一面があるとはいえ、全体を俯瞰すれば、軌道エレベーターそのものの研究については、新たなトピックやネタが不足する状況と言ってよいかも知れない。

これは、最重要のファクターである素材でブレイクスルー的な進展がないことや、大林組の「宇宙エレベーター建設構想」のような、世間の耳目を集める発表・活動がこの停滞している点も大きいだろう。

個々の研究は意欲的で興味深く、決して貶めるものではないが、宇宙空間で展開するテザーをテーマとしたものと同じカテゴリーにまとめているあたりに、コンテンツ不足の苦しさが垣間見えるようにも感じる。

テザー展開も、軌道エレベーターへの注目が一時期高まったことで研究が進んだ一面があり、軌道エレベーター実現にも関連するスピンアウト技術と言えなくもないが、全体としては歩みが停滞気味にあるのは否めない。

ただし素材に関しては、化学や材料分野の学会で発表されるのが定常であろうから、宇科連での発表が少ないのはやむを得ない一面もあると思われる。今後業界間でクロスオーバーした研究に期待したい。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。