この辺りからは、国の統治方法や歴史が主体に・・・

「女王国より以北は、特に一大率を置き検察し、諸国はこれを畏憚す。常に伊都国に治す。国中に於ける刺史の如く有り。

王が使を遣わし、京都、帯方郡、諸韓国に詣らす、及び郡が倭国に使するに、皆、津に臨みて捜露す。

文書、賜遺の物を伝送し女王に詣らすに、差錯するを得ず。

下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入る。辞を伝え、事を説くには、或いは蹲り、或いは跪き、両手は地に拠る。

これが恭敬を為す。対応の声は噫と曰う。比して然諾の如し。

その国、本は亦、男子を以って王と為す。住むこと七、八十年。倭国は乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共立して王と為す。

名は卑弥呼と曰う。鬼道に事え能く衆を惑わす。年すでに長大。夫婿なく、男弟ありて、佐(たす)けて国を治める。

王と為りてより以来、見有る者少なし。婢千人を以(もち)い、おのずから侍る。ただ、男子一人有りて、飲食を給し、

辞を伝え、居所に出入りす。宮室、楼観、城柵が厳設され、常に人有りて兵を持ち守衛す。」

伊都国との関係、それほど地理的には遠くない書き方の様に思うのは判官びいき?

伊都国は邪馬台国の北にあると読めるはオラッチャ一人?

そのため、やっぱ伊都国の位置も大事です。

身分制度もしっかりしているらしく、下戸、大人の区別、その際の対応方法、教育もしっかりされているって事の様です。

卑弥呼の前に男王、70年近く統治、その後いろいろ乱れて卑弥呼登場、独身、弟がいたとの説明。

そこで国の平定、卑弥呼の日常、国の風景描写。

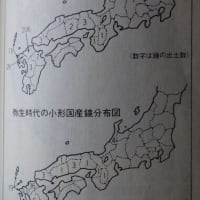

吉野ヶ里遺跡とほぼ同じ形態が描写されています。

やっぱり距離的にも近いのか、吉野ヶ里と邪馬台国、若干時代の差はある様だが?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます