高校時代の仲良し五人組は、ピチピチ(?)の鮎を堪能したあと、隣の美濃市に入り資料館を訪れました。 (2015.06.24(水))

「美濃和紙の里会館」

美濃市蕨生1851 入館料:¥500

紙の作品が陳列されているが、内部の多くは撮影禁止。

撮影OKのコーナーのみ紹介。

半地下は”紙すき”の体験コーナーとなっている。

「紙すき」は小原で体験したことを思い出していた。

この後は、「うだつの町」に向かった。

高校時代の仲良し五人組は、ピチピチ(?)の鮎を堪能したあと、隣の美濃市に入り資料館を訪れました。 (2015.06.24(水))

「美濃和紙の里会館」

美濃市蕨生1851 入館料:¥500

紙の作品が陳列されているが、内部の多くは撮影禁止。

撮影OKのコーナーのみ紹介。

半地下は”紙すき”の体験コーナーとなっている。

「紙すき」は小原で体験したことを思い出していた。

この後は、「うだつの町」に向かった。

2015.03.08(日)、通院のために四日市に出たが、診療が早く終了したので、ついでにと奈良に来てしまった。 予定も計画もなしの行きあたりばったり、「梅の名所・奈良」に挙げたところの近場を思い出し巡っている。

「大和文華館」

奈良市学園南 入館料 ¥620 駐車 無料

「文華苑」

ここも梅はまだ少し早い。

白い花は「アセビ」 花写真館」はこちら。

「ワビスケ」 「花写真館」はこちら。

「カンザキアヤメ」 「花写真館」はこちら。

「カンツバキ」 「花写真館」はこちら。

「美術館」

大和文華館は、奈良市学園前の閑静な住宅街に位置する美術館。昭和35年、近畿日本鉄道の創立50周年を記念して開館。

内部は撮影禁止。

真に急な思い付きで来たので、出発時間っが遅い上に行き先を思い付きのままに行動したので、時間的ロス大きく、早くも16時を回ったので、これにて終了とし帰途についた。

< 完 >

2014.12.14(日)伊吹おろしが吹き抜ける寒い午前10時30分、第二名神高速道が通過する、三重県三重郡菰野町地内に椋木(むくのき)遺跡があり、今回発掘され、その結果を説明する会が開かれたので見に来た。

今日は二年ぶりの国政選挙の日、今回も前回同様、是非とも応援したい候補者も政党もない、気合のまったく入らない選挙、”党議拘束”はせず、どこもよしとする”自主投票”。政治に期待も持たず、ただ漫然と投票をしてからの参加であった。

三重県埋蔵文化センターによる発掘と説明がなされた。

現場付近は、民家が一軒あるだけの田んぼの真ん中、「池底」と呼ばれている辺り。寒い日曜日なのに、近くにある投票場に車をおいて駆け付けた人もいた。60人くらいは集まっただろうか?。

これまでは、古代・中世の遺跡とされていたようですが、発掘の結果飛鳥時代、今から1600年くらい前の集落遺跡であることが分かったそうです。ただし、奈良時代に入いる前には集落がなくなり、わずか50年くらいしか続かなかったそうですが、やっぱり”伊吹おろし”に参ったのでしょうか?。

”釜戸”の跡で、赤茶けている土が、火でやかれたものとの説明がありました。

住居には4個の穴があり、柱の跡だそうです。

住居の形はこの様なものだったと・・・。

三重TVも来ていた。

住居跡からは、「土師器(はじき)」や「須恵器(すえき)」などで、煮炊きの道具の破片が多数出土したようです。 なお、鉄の道具や木の道具、石の道具はみつからなかったようです。

ちなみに、「土師器」は古来からあり、野焼きしたもので、黄色がかっていますが、「須恵器」は大陸から伝わったもので窯で焼いたもので、黒っぽい色をしています。 なお、一部にはもっと古い弥生時代中頃(約2000年前)の壺の破片が見つかっています。

出土したものを、原型はこんな形と推定した説明もあり。

この遺跡の場所は高速道路になるために、調査が終われば、道路下になり埋められてしまうとのことでした。

明治村を見て、その時代を生き抜いた人々の、英知と苦闘を目の当たりにして、その感動をもう一度と「大正村」にやってきました。

ここは居住区域の中に、時代を写す建物などが散在しているためにか、訪れる人もごく少数でした。 見せる施設の歴史等の解説も簡単で、当時の人々の息遣いが伝わるようなものには、出会いませんでしたが、歩いて行ける範囲のほとんどを紹介してます。

① 十六銀行

明智町の銀行です。外観はレンガ造りになっており、レトロな雰囲気を醸し出しています。

中では通常の銀行業務が行われています。

この銀行の前身、濃明銀行の本店が、明治初期から当地に あった。 この建物は大正村に位置することから、東京駅をモデルに昭和63年に造られたもの。

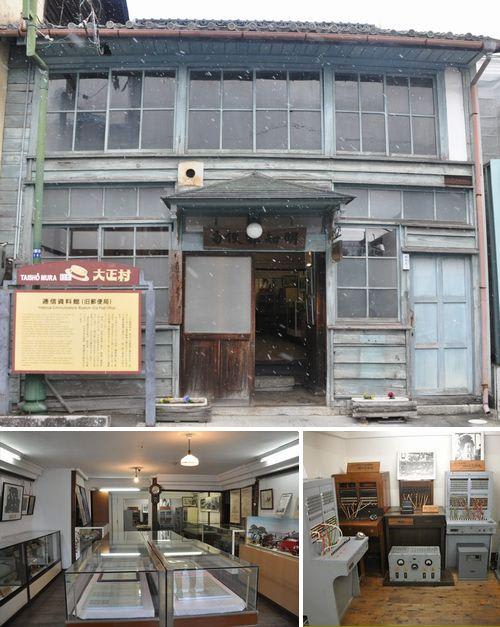

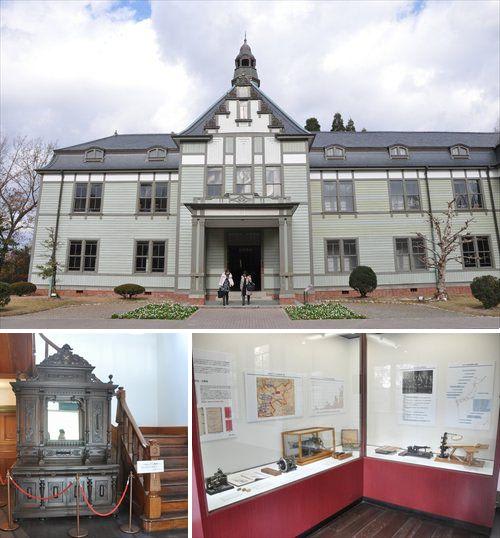

② 逓信資料館(旧郵便局)

明治8年に開局し、同30年には電信・電話業務も兼ねたこの地方の草分けともいえる郵便局。 大正時代にはモダンな出庇に欄間風の彫り物を加え、局舎全体をペンキ塗りにした装いは、数少ないモダン建築でした。

現在、内部にはいろいろな郵便、電信資料が展示されています。

上の写真、画面上”ゴミ”のように見えるのは、降り出した雪です。

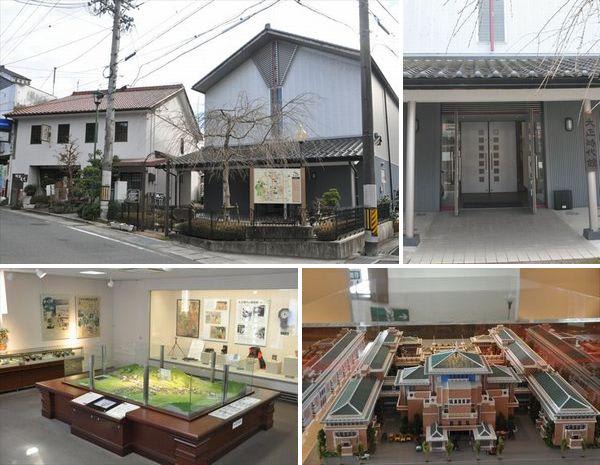

③ 大正村資料館(旧銀行蔵) 入場は有料=4館共通券¥500

明知町は海抜210m~823mの高原郷であるために、夏場は涼しく繭の生産が栄えた要因になっていたそうで、農家から預かったり買い取ったりした繭を収納していた蔵、当時は「銀行蔵」といいました。今は恵那市の有形文化財に指定されてます。

内部では、大正時代の教科書、蓄音機、ミシンなどが展示されています。

大正時代館の展示品

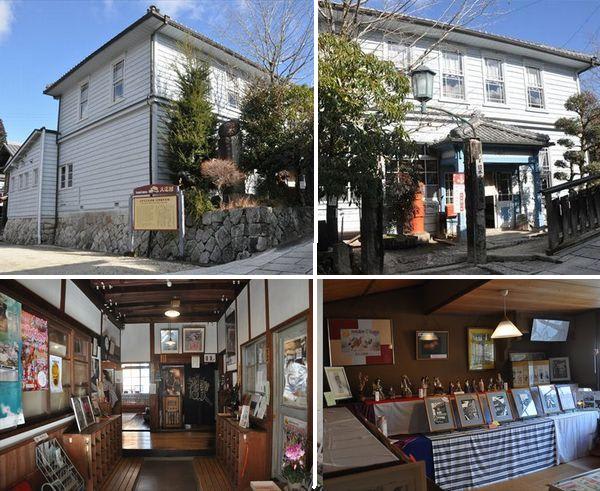

④ 街角ギャラリー

⑤ 明智回想法センター

回想法とは、昔懐かしい生活用具などを用いて、かつて自分たちが体験したことを語り合ったり、過去のことに思いをめぐらすことにより、脳を活性化させ、生き生きとした自分を取り戻そうとする療法のことです。

かつては、学校だったのでしょうか、全面木造ですが、小部屋が連なり中には、昔懐かしい生活用具などが陳列されており、自由に見学できるようになってます。

⑥ 天久喫茶 (カフエー)

かつては京都千本通りにありましたが、昭和61年店を閉じるに当たり、 一切を大正村に移されたものだそうです。

大正末期から昭和初期にかけて多くの文化人を常連とした喫茶店。今でも営業しており、店内は昔にタイムスリップしたようなレトロな雰囲気です。

隣には大正時代館が隣接しており、そこに入るにはこの喫茶から入るようになっています。

⑦ 大正時代館 (入場は有料=4館共通券¥500)

天久喫茶に隣接しており、館内では大正天皇に関する展示品や、当時の家庭生活道具などを見ることができます。 (喫茶店で入場のテェックを受けて入ります)

写真右下は帝国ホテルの模型です。 明治村に本物がありましたが、あれは玄関のほんの一部だったことがわかります。

大正天皇に関する資料の展示 (大正時代館の2F)

⑧ うかれ横町 中馬街道

⑨ 明治の役場跡

明治の中ごろ、明智の役場として建てられたもので、寄棟のモダンな様式になっている。 明治17年からは、背後の製糸工場の事務棟に使われていたそうです。

⑩ 領主・遠山氏屋敷跡

明智川のほとり、中馬街道沿いに、樹齢400年と伝える桜の巨木(写真右)がそびえ、毎年見事な花をつけます。土地の人はこれを「遠山桜」とよんでいます。 この一郭は「遠山様」(お殿様のお屋敷)と古くから呼び伝えられてきました。 今も日本庭園の跡(写真中)が残っています。

大正村をぐるりと回って、スタート地点の駐車場に戻ってきました。

「明治村」を見たあとでここに来たのは、見る順番が違ったようです。 「明治村」で見た”感動”らしきものは、ここでは感じることはありませんでした。

先に、「博物館明治村」を、4編に渡って紹介しましたが、 この時代を懸命に生きた人たちの、日本を近代国家にしようとする、熱気と苦闘の数々を知って、まことに有意義であったことは、何度も書いてます。この勢いを失いたくなく、 再度の感動を求めて、近くにある「大正村」にやってきました。

明治村は見学専用となっており、入場料¥1600円+駐車料¥500を取られましたが、ここは居住区の中に、時代の建物などが点在しているので、入場料は4つの資料館以外は不要となってます。 つい最近までは、駐車料¥500で、大正浪漫亭で食事をすれば、無料となってましたが、当月からそれも無く無料になってました。

所在地 岐阜県恵那市明知町 大正村事務所 Tel:0573-54-3944

① 入口と駐車場

写真左下は物置、右下は便所ですが、時代の建物を使ってました。 残念ながら、その建物の歴史を知りたかったが、目にすることが出来ませんでした。 この駐車場に車を置き、大正路地を通って大正ロマン館などに向うハイキングコースに沿って見て行くことにします。

② 浪漫邸

大正村駐車場から最初に目にするモダンな建物。1階は土産売り場、2階はレストランになっています。

③ 大正路地

江戸時代から続いた呉服問屋の蔵と明治の終わりに年貢米を納めていた米蔵が並ぶ大正時代の風情を色濃く残した路地です。

この坂道を登ると大正村役場に続いています。

④ 大正村役場

明治22年に明知町は町制を布き、明治39年に本格的洋風建築として建てられ、昭和32年まで町役場として使用されました。 瓦葺き寄せ棟造り二階建ての木造洋館で、当時としては、超モダンな建物だったそうです。

平成12年には国の有形文化財に指定されました。

⑤ 絵画館

明治10年に竣工したこの建物は、 小学校→警察署→商工会議所→集会所などに利用されてきたそうです。

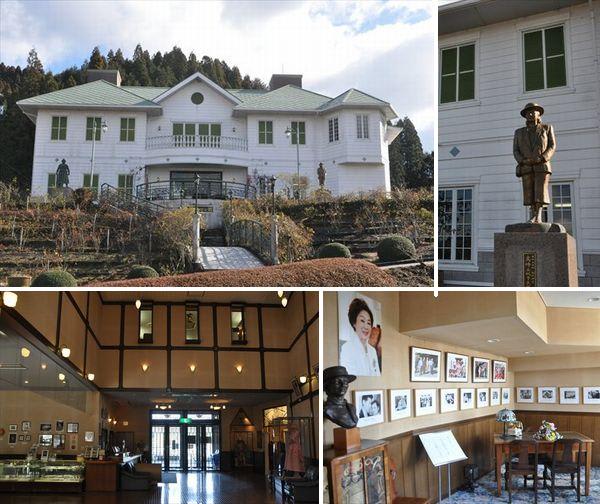

⑥ 大正ロマン館 (有料=4館共通券¥500)

大正期のモダンな雰囲気が漂う洋風建築。館内には、大正村初代村長の高峰三枝子氏、初代議長の春日野清隆氏の遺品などが展示されています。その他大正時代のヨーロッパの家具・オルゴール・山本芳翠の油絵が展示しています。

⑦ 旧三宅家

大正ロマン館のすぐ裏手にある旧三宅家は、300年以上の歴史を持つ茅葺屋根のたたずまい。

昭和53年に町文化財に指定され、平成4年に現在地に移転され復元されました。

当家は、旗本遠山家に仕えていた五代目が建てたと伝えられ、近世中期の民家の鳥居建ての形式が残るものだそうです。

⑧ 大明山龍護寺 (臨済宗妙心寺派)

1596年、明智城主遠山利景が建立、以来遠山家の菩提寺となり、遠山家累代の墓があります。 遠山家と血縁関係にある、明智光秀の供養塔が境内にありますが、 光秀に関する碑はその「悲痛な想い」でことごとく割れるという通説があるそうで、この碑も斜めにひびが入ってるそうです。

⑨ 明智光秀の墓

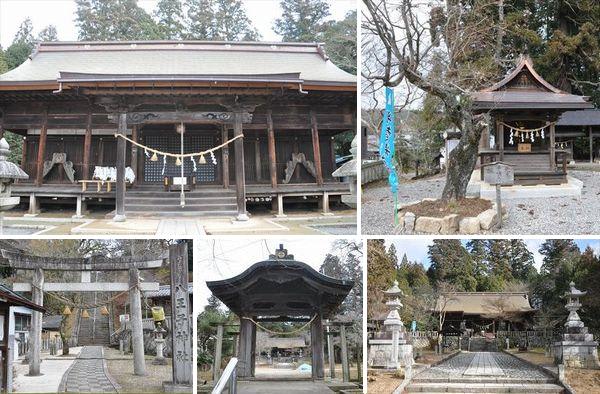

⑩ 八王子神社

平安時代(949年)に創建された、 天照大神の王子を祀る、古い歴史を持つ神社です。 現在の社殿は1676年(延宝4年)に建てられたものだそうで、県の重要文化財に指定されてます。

下の写真右上は柿本人麻呂を祀った社で、明智光秀の建立とされています。 また手前の木は「楓」ですが、光秀公手植えと伝えられているそうです。

⑪ 大正の歯科医院

上記写真、画面にちらちらしているのは、にわかに降り出した小雪です。 念のため。

駐車場から大正路地を西方に進み、大正ロマン館、三宅家を見た後、反転して北方に進み、龍護寺、八王子神社を見て東方に下り、「南北街道」に出た所に上記歯科医院があった。

この後、街道を南方に進むが、その内容は次回に紹介しようと思っています。

<< つづく >>

昔から「松の内」という言葉がありますが、それが何時までなのかを調べて見ました。

それが、1月1日のみとする説、3日までとする説、7日まで、15日まで、20日まで、31日まで、さらには旧暦の1/7日まで(江戸幕府制定)など様々な説がありますが、 私の独断と偏見によれば、1/7日までとして、今日1/8は正月が明けたことにして、ブログを再開したいと思います。

”取材”と称するお出かけはなかったし、初詣も自粛していたので、目新しい話題はありません、 昨年末に編集した話材などで、隔日になりますが、 書いてゆきたいと思います。 また、この後はぼちぼち”取材”と称するお出掛けにも参りたいと思っておりますす。

遅くなりましたが、 今年もよろしくお願い申し上げます。

昨年末からの続編ですが、 明治村の見学も最終編、第四編となりました。 ここでは5丁目に展示されているものを紹介したいと思います。

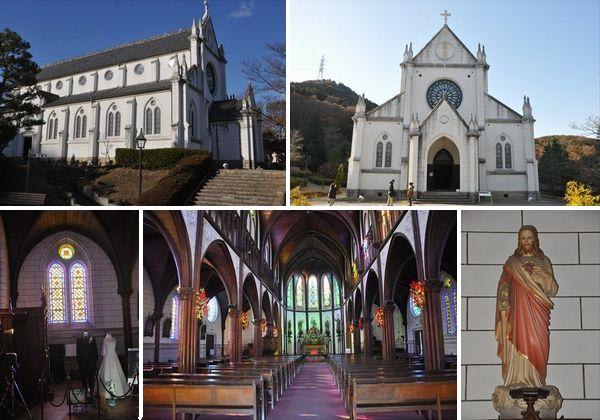

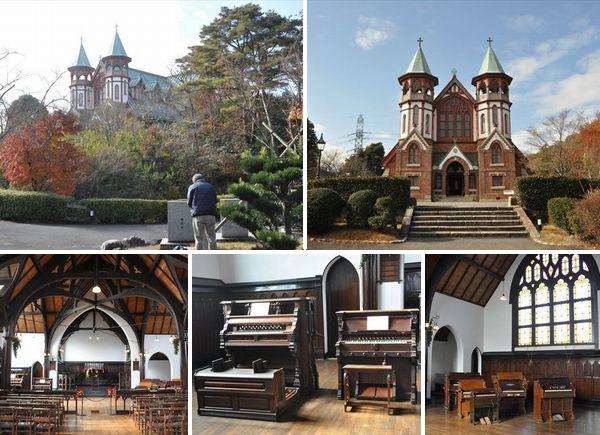

5-51. 聖ザビエル天主堂 (京都市)

伝道に務めたザビエルを記念して、明治23年に建てられたもの。構造はレンガと木造の併用で、外周はレンガ、内部や柱は木造となっている。

下は聖ザビエル天主堂のステンドグラスの一部であるが、右は玄関口にあるもので、直径3.6mの大きな薔薇窓になっている。 ステンドグラスは色ガラスに模様を描いたもので、外側には透明ガラスを重ねて保護されている。

5-52. 金沢監獄正門 (金沢市)

明治5年「監獄則並図式」なるものが公布され、近代的な監獄制度と洋式の監獄の規範を示したものであった。これに沿って建設が始まった。 金沢監獄は明治40年で、南北250m、東西190mの敷地にレンガ造りの高い塀で囲われ、唯一西面に開けられていたのがこの門であった。

洋風建築の当時の流行を取り入れ、窓が小さく、頑丈な鉄格子がいかめしさを際立たせてはいるが、西洋の城郭にも似てなんとも美しい造りではないかと思う。

5-53. 小那沙美島燈台 (広島県沖美町) 下の写真左端

第五師団司令部や海軍兵学校など広島湾沿岸は軍事上、産業上の要所であった。 日清戦争の際は大本営が広島に置かれ、日露戦争の時にも運輸本部が置かれた。 その日露戦争の開戦前後にこの燈台は、僅か3ヶ月という短期で建造されている。

工期の短縮と、急斜面に造るために、鋳鉄製で、現地組み立て方式となっている。 4段の円筒形塔柱に燈篭と天蓋が載せられ、高さ7m足らずであった。 光源はアセチレンガスで、光の届く距離は10kmほどであったとか。

5-54. 天童眼鏡橋 (天童市)

明治20年に造られた橋で、「多善橋」と呼ばれた。 幅7.7m、長さ13.3mあり、ゆったりとしたアーチ橋で、地元の山寺石で造られている。

5-55. 隅田川新大橋 (省略)

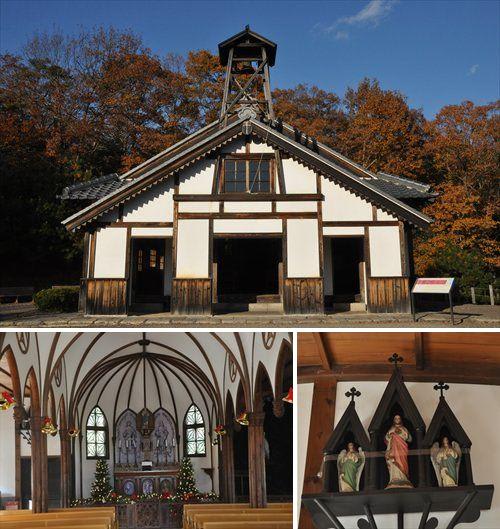

5-56. 大明寺聖パウロ教会堂 (長崎県伊王島)

キリスト教禁制が解かれたのが明治6年、長崎での最初は大浦天主堂でありその15年後の事、この建物は同12年であった。 内部はゴシック様式であるが、禁制の影響を色濃く残した外観になっている。

内部の天井は「コウモリ天井」と呼ばれ、柱の間に渡されたアーチ型のリブを骨として天井を支えている。 ここでは木製ノリブを骨として、鳥籠のように編み上げ、漆喰を塗り重ね、美しくまとめている。

晩秋の入鹿池です。 右端の白い建物は 3-33 「宗教大学車寄」です。

5-57. 川崎銀行本店 (東京都)

ルネッサンス様式を基調とした本格的銀行建築であり、鉄筋コンクリートに外壁として御影石積とし、昭和2年に竣工した。 地上3階、地下1階、間口38m高さ約20mであった。

川崎銀行は水戸藩の勘定方を務めた川崎八衛門が明治13年に設立した。 川崎第百銀行、第百銀行などと改称の後、三菱銀行に合併した。 建物は後に日本信託銀行が使用していた。

東京の中心、日本橋のシンボルとして親しまれて来たが、昭和61年に壊され、正面左部分がここに移された。

5-58. 皇居正門石橋飾電燈

(省略)

5-59. 内閣文庫 (東京都)

明治6年赤坂離宮内に太政官文庫として開設された明治政府の中央図書館であった。同23年内閣制度の制定にともない内閣文庫と改称され、昭和46年国立公文書館が設立されるまで、内外の古文書研究家に利用された。

5-60. 東京駅警備巡査派出所 (東京都)

品川を東海道線の起点としていたが、丸の内まで延長する大工事が大正3年に竣工し、東京駅と命名された。その折駅前広場を整備する中で、この派出所が造られた。

鉄筋コンクリート造りで、化粧レンガを張って仕上げている。 駅本体との調和を図るために、”隅切り八角形”にするなど、駅舎のデザインを意識した設計となっている。

5-61. 前橋監獄雑居房 (前橋市)

明治21年に造られたもので、構造は和洋折衷であるが、房廻りは江戸時代の形式で造られている。 太く堅い栗材を密に建て並べ、貫を通して鳥籠上に囲い、床や天井も堅固に組まれている。

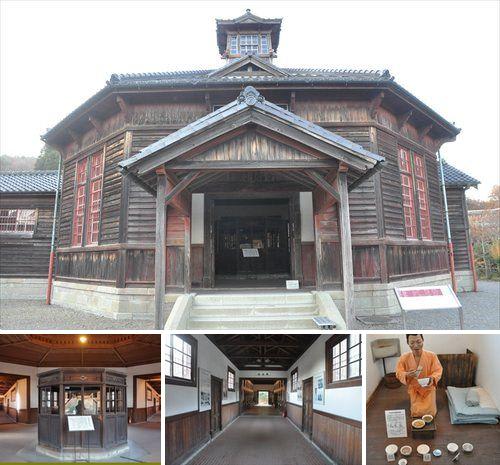

5-62. 金沢監獄中央看守所 ・ 監房 (金沢市)

明治40年の建設であるが、ここでも洋式舎房が採用されている。 八角形の中央看守所を中心に、左右および正面と左右斜めにと五つの舎房が放射状に配されている。 外観は普通の洋館であるが、壁は三重にして、内外が厳重に区切られている。

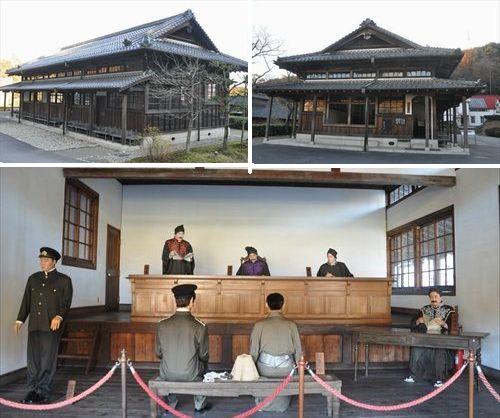

5-63. 宮津裁判所法廷 (宮津市)

古来我が国では、裁判所は行政が握っていたが、明治元年に立法、行政、司法の三権に分離され、司法権が独立した。 その後幾度の改編を重ね、同23年に刑事訴訟法が制定された。 このような司法制度の確立期の同19年にこの宮津裁判所は建てられた。

5-64. 菊の世酒蔵 (刈谷市)

明治の初め穀物蔵として建てられたが、 明治28年菊広瀬酒造の仕込み蔵となった。 和風瓦葺きで外壁に厚い土壁を塗った二階部分と、吹き打ちの庇からなる。 いま、内部は酒造りに関する資料の展示をしている。

5-65. 高田小熊写真館

5-66. 名鉄岩倉変電所 (以上 2件省略しました)

5-67. 帝国ホテル中央玄関 (東京都)

20世紀建築界の巨匠と言われる、アメリカの技師の設計とされ、大正12年4年の工期を経て完成した帝国ホテルの中央玄関部分である。 皇居を正面にして、総面積34000㎡の大建築で、多様な建築空間構成となっていた。

以上で展示物は終了です。 この辺りは北門(SL東京駅)近くになるので、SLに乗って正門に帰るもよし、写真下の「村営バス(乗車料一回¥500)」で、 乗務員の説明を聞きながら、 ゆっくり村内を巡回し、 建物を再確認するもよいだろう!。

以上で、「博物館・明治村」見学は終了です。

ここでは単に懐かしい建物などを見るだけでなく、 激動の明治を生き抜いた先人達の英知と苦闘が見えてきて改めて感激をするとともに、感謝の気持ちも湧いてきて、 大変有意義な訪問であったと思いました。

未知の世界にどんどん入り込むような感覚。 「明治」という時代の猛烈な変化、改革を改めて感じさせる明治村訪問になりました。ひとつひとつじっくり噛みしめたいと思っています。

4-35. 日本赤十字社中央病院病棟 (東京都)

明治10年西郷隆盛が挙兵した西南戦争の際、敵味方の区別なく救護に当たったのが博愛社であったが、明治19年には、政府がジュネーブ条約に加盟を受けて、日本赤十字社と改めた。 その折皇室から御料地の一部と10万円が下賜され、同23年この病院が建設された。

写真下左は、病院の玄関を飾る額であるが、桐、竹、鳳凰が浮き彫りにされているが、これは草創期の日赤を盛り立てた昭憲皇太后のアイデアを基にしたものという。

「モチツツジ」

「花写真館」 http://mokunen.c.ooco.jp/fpkan/flw/motitutuji.html

冬に花を付ける珍しい「ツツジ」です。 つい先日森林公園でも咲いてました。

4-36. 歩兵第六連隊兵舎 (名古屋市)

明治4年東北から九州までを四分割し、それぞれに鎮台が置かれた。各鎮台には歩兵連隊が置かれるが、同6年名古屋鎮台には名古屋と金沢に組織され、名古屋が歩兵第6連隊であった。

この兵舎、もとは50mを超える長さがあったが、今は2/3程に圧縮されているが、外側の柱は土台から軒に達する太い通し柱になっているなど、構造は極めて頑丈で、地震、火災にも強く、断熱性も高いとか。

4-37. 名古屋衛戍(えいじゅ)病院 (名古屋市) …愛知県有形文化財

全国の鎮台配置に合わせて、陸軍衛戍病院が明治6年の東京をはじめに整備され、明治11年に名古屋衛戍病院が建てられた。 当時は六棟が中庭を囲む配置であったが、これは洋式病院の典型的な形であり、日赤中央病院にも踏襲されている。

4-38. シアトル日系福音教会 (シアトル市)

日本からアメリカへの移民は、戌辰戦争に敗れた会津藩士が明治2年にカリフォルニアに入植したことに始まるが、明治の中期からその数を増し、明治29年シアトル航路が開かれたこともあり、大正期にかけて最盛期を迎えることになった。

ここ建物は、当初アメリカ人のものであった。 移民が長い苦労の末に手に入れたものであったが、大戦により家を追われ、戦後は日系一世のための福音教会として使われた。 一世の高齢化と減少により、その役目を終えて、ここに移築されたものだそうだ。

4-39. ブラジル移民住宅 (サンパウロ州)

明治41年 アメリカに代わってブラジルへの移民が開始され、サンパウロ周辺でコーヒー栽培などに従事した。昭和初期の最盛期には、その数が年間2万人にも及んだとある。

この建物は移民が、慣れないコーヒー栽培に苦闘しつつも、密林を切り開いて造ったもの。 入植者の日本人大工の手が入り、現地の堅い木材を使い、和風の工法が使われている。

4-40. ハワイ移民集会所 (ハワイ州)

(省略)

4-41. 六郷川鉄橋 (東京都、川崎市)

明治5年、初めて鉄道が 開通したとき、新橋横浜間に22の橋が作られたが、すべてが木材であった。 その後複線化の計画とともに鉄橋への架け替えが進められることになり、明治10年日本初の鉄橋として、この橋が完成した。

この橋はイギリス製で、全長は500mであった。明治45年東海道線の複々線化に際し取り外され、単線に改造の上、大正4年御殿場線に使われ、昭和40年までの合わせて90年間その役目を果たした。

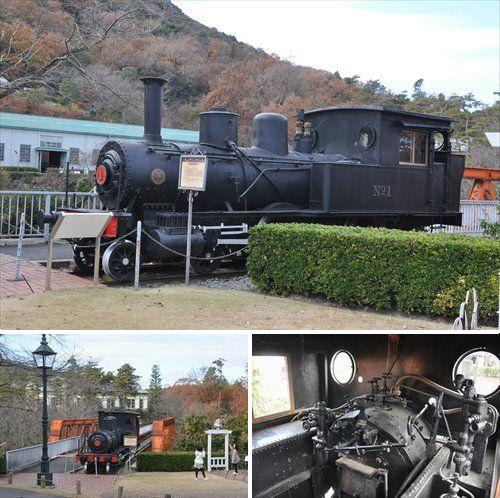

4-42. 尾西鉄道蒸気機関車一号

この機関車は、アメリカ製で、尾西鉄道が開業に際し購入したもの。 尾西鉄道は明治29年設立、31年には弥富-津島間が、33年には弥富-一宮が開業した。 この機関車は、その後信越線二本木駅に隣接する会社で使われていた。

4-43. 蒸気機関車12号 ・ 三等客車

村の北のはずれ5丁目にある「SL東京駅」から、4丁目の中ほど「SL名古屋駅」までの2km(?)ほどのところを営業運転している。 乗車賃は¥500。 なおSL名古屋駅では京都市電に乗り次いで3丁目まで行ける(さらに¥500)。 生憎SLに出会えなかったので写真はありません。

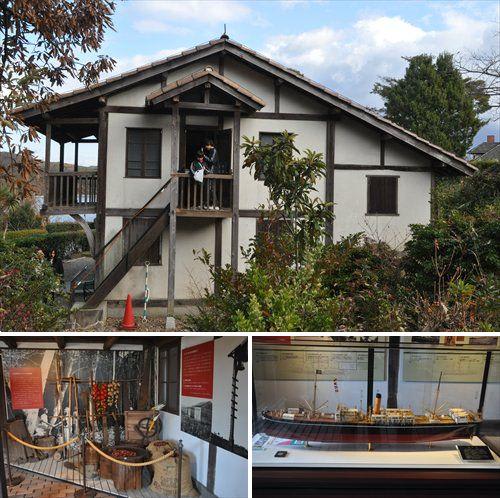

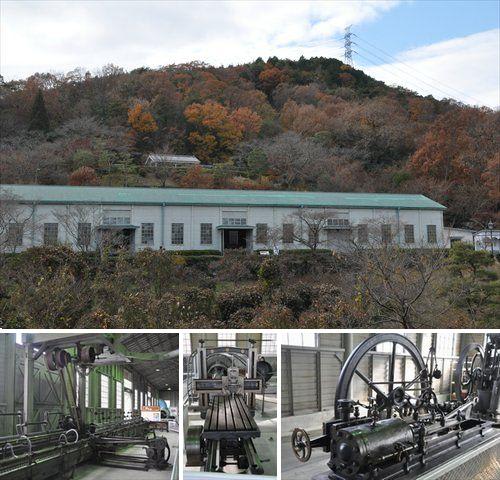

4-44. 鉄道寮新橋工場・機械館 (東京都)

日本の鉄道はイギリスから多くの技術を導入した。 明治5年に開業した新橋ステンショ(停車場)には、停車場本屋のほか多くの建物が作られたが、そのなかのひとつが、今ここにある機関車修復所なのである。 この建物は鋳鉄柱をはじめ外壁、サッシ等すべて輸入品で作られた。

現在この建物は、明治の機械類の展示場になっている。 リング精紡機(明治26年アメリカ製=重要文化財)、菊花御紋章付平削盤(明治12年日本製=重要文化財=下の写真中央)など。 下の写真右は蒸気エンジン、つまり工作機を動かす原動機=モーターである。

4-45. 工部省品川硝子製造所 (東京都) ・・・登録有形文化財

レンガ造りの建物ですが、今は中で若い女性向きの小物やスイーツを売っていました。 お客に男子は私だけだったので、 外のテーブルでコーヒーブレークとしました。(写真は省略)

4-46. 宇治山田郵便局舎 (伊勢市) ・・・重要文化財

近代郵便事業が開始され、各地に郵便役所がたてられたが、 伊勢の宇治山田には明治5年に小さな役所が開業した。 電信電話事業も行なうなど事業の拡大につれ移転を重ねたあと、同42年外宮前の角地にこの建物が建設された。

木造平屋建銅版葺で、円錐ドームの屋根など、他には類を見ない構造になっている。 入口を入ると円形の「公衆溜」と呼ばれたホールがあり、高窓から光を多くとりいれたり、チューリップ型のシャンデリアがぶら下がるなど、新時代をほうふつさせるものがある。

4-47. 本郷喜之床 (東京都)・・・要は床屋

4-48. 小泉八雲の家 (焼津市)・・・中では土産品を販売していた。

以上、2件省略。

4-49. 呉服座 (池田市)・・・重要文化財

江戸時代の伝統建築の名残を留めるこの芝居小屋は、明治初年池田市に建てられたが、明治25年同市内移転後呉服座と改められた。ここでは歌舞伎をはじめ、芝居や落語などが演じられていたが、尾崎幸雄などが政治活動の演説会にも使われ、マスコミの役目も果たしていた。

4-50. 半田東湯 (半田市)

現在はここで”足湯”として営業の役にたっている。 (写真などは省略)

以上で4丁目の紹介を終えます。

<< 続く >>

数十年ぶりですが、二回目の訪問をしております。 12月に入りましたので、紅葉はもうおしまいですが、かろうじて残っているのを捉えることができました。

2-14. 千早赤阪小学校講堂 (大阪府千早赤阪村) 写真左手前水色の建物

明治30年ころの建設で、一階が雨天体操場、二階が講堂となっている。 今はこの中は「立体写真館」として常設展示されている。

2-15. 第四高等学校物理化学教室 (金沢市) 写真左手前水色の建物のすぐ奥

明治23年の創建。 明治19年に「中学校令」が公布され、東京大学予備門が第一中学校に、大阪大学の分校が第三に、仙台に第二が、金沢に第四が、熊本に第五が設置されたが、明治27年の「高等学校令」により高等学校に改称された。

2-16. 東山梨郡役所 (山梨市) ・・・重要文化財

明治11年「郡区町村編制法」により、県令により郡内の行政を指導監督することになり、山梨県は4郡に分けられたが、その時に「東山梨郡」ができ、30の村が編入された。

2-17. 清水医院 (長野県大桑村)

2-18. 東松家住宅 (名古屋市)

2-19. 京都中井酒造 (京都市) 以上3件省略

2-20. 安田銀行会津支店 (会津若松市)

明治12年国立銀行の設立が打ち切られ、以降私立銀行が急速に設立された。 安田銀行も明治13年に開業し、23年には会津若松支店ができた。 この建物は40ねんに落成した。 伝統的な土蔵をもとにしているが、要所には洋風デザインとしている。

今は、中で「ハイカラ衣裳化館」として、明治時代の衣装を5分間¥800で貸し出しを行っている。 衣装を着けた写真モデルも貸してくれるようだ。

2-21. 札幌電話交換局 (札幌市) ・・・重要文化財

1844年にモールスが電信機を発明し、明治9年(1876)にはベルが電話を発明した。その後急速に進歩して、我が国は維新後ただちに全国通信網整備が実施された。 明治23年に東京と横浜で電話交換業務を開始し、全国に普及していった。

この札幌電話交換局は、外回りの壁を厚い石で築き、床、壁、を木造で組み上げ、屋根には桟瓦を葺いている。明治31年に竣工し、33年から業務を開始している。

現在、建物内は各種電話機、電話交換機、各種郵便箱などが展示されている。

2-23. 京都七條巡査発出所 (京都市)

幕府が崩壊後の東京では、明治元年薩摩、長州などの藩兵が警護、治安維持をした。その後各藩から選抜して府兵を、各地方では県兵が組織された。 さらに、軍と警察の分離するとともに、警察組織の全国統一を目指した。そして、明治19年に警察庁、各府県警察本部の名が定められ、中央集権制度は昭和22年まで続いた。

この派出所は京都駅の近く、七條通りに面し、西本願寺、龍谷大学の入口角に建てられていた。 木造であるが、当時はやりのレンガ造風建築に似せて、化粧レンガを張り上げている。

この交番の前には、「めん処・なごや庵」がり、小休止する。

これより三丁目に入る。

3-24. 京都市電

1881年にドイツで初の電車が走ったが、日本では市内電車としては、明治28年に京都市電が最初であった。 琵琶湖から流れる「疎水」を使い、初の水力発電が始まり、京都電気鉄道が設立され、明治28年に伏見線が開業運転を始めた。 同年に第四回内国勧業博覧会の開催に花を添えることにもなった。

現在ここでは、下の写真の位置「市電品川駅」から、村内の半分近く、歩いても10分もかからないと思われる距離を、「市電名古屋駅」と称するところまで、ゆくりのんびりと、大人¥500で運行している。

3-25. 北里研究所本館・医学館 (東京都)

日本の細菌学の先駆者北里紫三郎が、大正4年に建てた研究所の本館である。 東大で医学を学んだ後、ドイツに留学、コッホのもとで細菌学を研究し破傷風菌の培養などの功績が認められた。帰国後福沢諭吉の後援を得て初の伝染病研究所を設立した。その後独自でこの研究所を創立した。

現在、この建物の中では、顕微鏡など当時の医療研究機器が展示されている。

3-26. 幸田露伴住宅「蝸牛庵」 (東京都)

露伴は自分の家を「かたつむりの家」と呼び、やどかりのように幾度となく住まいを変えている。隅田川の東にあったこの家もその内の一つで、明治30年からの約10年間を過ごしている。 周辺には豪商の別邸や下屋敷が多く、この建物もその雰囲気を伝える。

3-27. 西園寺公望別邸「坐漁庵」

3-28. 茶室「亦楽庵」 以上2件は補修工事中で見ることはできなかった。

3-29. 品川灯台 (東京都) ・・・重要文化財

外国船の往来が多くなり、条約を受け入れる事もあり、東京湾沿岸の観音崎、野島崎、城ヶ崎、品川に様式燈台がフランス人により建設された。 この燈台は品川沖に造られ、明治3年に点灯された。 石油による光で、光源の高さは5.8m、海面上16m、光の届く距離は18kmと記録されている。

3-30. 菅島燈台付属官舎 (鳥羽市) ・・・重要文化財

菅島燈台は明治6年に伊勢湾の入口、鳥羽沖合の菅島に建てられた。 この頃は燈火の管理も外国人により行われたために、付属の官舎もレンガ造の洋式住宅になっている。 写真右はこの官舎の中に展示されている燈台の光源であるが、これは電気で灯されている。

3-68. 芝川又衛門邸 (西宮市)

大阪の商人(輸入業)、「むかで屋」の主人芝川氏が明治44年に別荘として建てたもの。 ここは何故か内部に入ることはできなかった。 ガイド付きなら入れてもらえるようでもあるのですが・・・?。

明治村探索、第二編は以上です。

<< 続く >>

ここ明治村は、今から数十年前、まだ独身の頃、当時の彼女と訪れたことは記憶してますが、それが誰であったか、”村”がどんな風であったかなど、全く記憶にありません。 かつての彼女には申し訳のないことです。

長年の思いがかなって、ひょんな事でその機会に恵まれて、やっと訪れる事が出来ました。 紅葉を求めて来た訳ではありませんが、 合わせて終焉間近い秋を撮ることにもなりました。

明治村でもらった資料によると、村内は5区画の区分され、一丁目から五丁目まであり、また施設毎に番号が付けられているので、それに従い紹介してゆきたいと思います。 (駐車料¥500、入村料¥1600)

1-1. 第八高等学校正門 (名古屋市瑞穂区)

明治村の正門を兼ねています。同じ形の門はよく目にしますが、なんと立派で美しい門でしょうか!。 入村直後から感動してます。

旧制第八等々学校は、明治41年に設立され、別の校舎を借りて開校したが、翌年に新校舎が落成しました。 赤いレンガに白い花崗岩を帯状に配した作り方は、明治洋風建築によく使われています。開閉門扉などは鉄材で作られています。

1-2. 大井牛肉店 (神戸市生田区)

慶応3年(1867)神戸が開港し、外国人相手の商売にと1887年ころに作られたものらしい。 外国の商館が立ち並ぶ街にふさわしい洋風の建物です。 外観は洋風ですが、日本古来の技法も用いられ、木造に白漆喰を塗るなどとされているようです。

ここでは”すき焼き”など肉料理を食べる事ができます。

1-3. 三重県尋常師範学校・蔵持小学校 (名張市)・・・写真右側

明治21年に小学校教師の養成のために建てられたもの。その後、名張市の蔵持小学校に移築され小学校として使われていました。

1-4. 近衛局本部付属舎 (東京都)・・・写真左側

明治21年宮城警護のため建てられたもので、近衛局(後の近衛師団)本部が入り、その後皇宮警察本部が入り、坂下護衛所としました。

1-5. 赤阪離宮正門哨舎

残念ながら見落としたので写真はありません。

1-6. 聖ヨハネ教会堂 (京都市) ・・・重要文化財

明治40年、京都河原町通りに建てられた。 中世ヨーロッパのロマネスク様式を基調とした外観で、窓が大きく室内が大変に明るい。 一階がレンガ造りで二階が木造で、屋根が軽い金属板を使うなど、地震への配慮がうかがえられる。

入鹿池の向こう岸の白い建物は、四丁目-44の機械館です、第三編で紹介します。

1-7. 学習院長官舎 (東京都)

文明開化で洋風化が進み、、官公庁等は様式になってきたが、 住宅においては和洋混在の形が生まれた。 明治42年に建てたこの官舎は、洋館と和館をつないだ形にして、学習院長という公的立場での接客は洋館部分を、私的生活は座敷を用いるなどとした。

1-8. 西郷縦道邸 (東京都)・・・・重要文化財

西郷隆盛の弟、西郷縦道が明治10年代に建てたもの。 維新政府の中枢にいて、外交官などとの接触も多く、西郷山と呼ばれる広大な敷地に、和風の本館と距離をおいて建て、接客の場とした。

デザインも美しいが、軽い銅版を屋根に使ったり、壁の下方にレンガを使うなど耐震性にも配慮された建物であるそうだ。 フランスの建築家レスカスの設計と考えられているとか。

1-9. 森鴎外、夏目漱石住宅

1-10. 東京盲学校車寄

以上2件は掲載を省略しました。

1-11. 二重橋飾電燈 (東京都)

皇居前広場から見て奥の橋、正しくは「江戸城西の丸下乗橋」という。 その橋の袂に四基立てられたもののひとつで、橋とともにドイツ製です。

1-12. 明治天皇・昭憲皇太后御料車

建物は明治22年に建てられた、鉄道局新橋工場であり、その中に展示されているのは、 下の写真左は「昭憲皇太后御料車(5号御料車)」で、天皇、皇后、皇太后、皇太子のための車両です。 全長16m、総重量22ton、木製だそうです。中央窓下には菊の御紋がついてます。 明治35年製造。

左の写真は、明治天皇御料車(6号御料車)で、全長20m、重量34ton、木製。 この車両は歴代の御料車の中でもっとも豪華と言われているそうです。明治43年製。

1-13. 三重県庁舎 (津市) ・・・重要文化財

明治12年建造。間口が大きく54mもあり、玄関を軸に左右対称になっており、二層のベランダが廻っている。 この構成は当時の官庁建築の典型的なものだそうです。 構造は木造で内外とも柱を見せない漆喰塗り大壁で、屋根には桟瓦を葺いている。 正面には菊の御紋も。

明治村の外にある、入鹿池のボート乗り場周辺。

明治村一丁目は以上です。このあと五丁目までを計四編で紹介してゆきます。

<< 続く >>

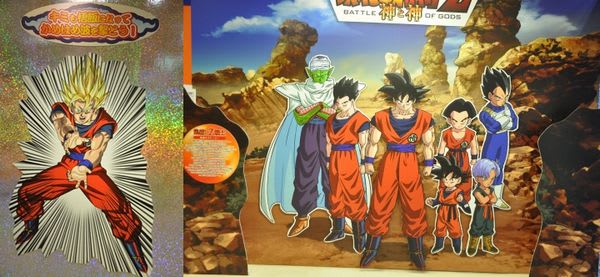

真夏の京都に来て、東映の映画村を紹介していますが、その3回目はキッズコーナーです。

ここは子供たちや若い人には、わくわくする堪らない魅力の集まるコーナーでしょうが、私には残念ながら、”猫に小判”でしかないです、それでもひと通り写真に撮りましたので見て下さい。

怪獣も随分と進化(?)したように思えます。

そして最後は時代劇アトラクション (屋外・無料)

前から一度は入って見たいと思っていたが、漸くそれが叶えられたのでありました。

映画村その2は、時代劇のセットを紹介します。 残念ながら映画のロケーションは行われていなかったが、その代わりに隅々まで見る事が出来ました。

ここで数々の邦画が造られたのでしょうから、或いはそのシーンを思い出す人もいるかも知れない。

役所と町並み

日本橋(?)

中村座

歓楽街

商店街

理髪店、ホテルなど

長屋、井戸端の会議場

消防署と時代を語る小道具など

行き交う人々、時代劇のいでたちで・・・

真夏の京都に来て、初めての「映画村」を見学してますが、この後は「キッズコーナー」です。

確たる目的も持たず、真夏の京都に来ている。 車で走りながら考えた・・・まだ尋ねた事のない「広隆寺」と、蓮が見ごろと考えた「法金剛寺」を見終わっても、まだ昼前の時間。 そうなれば近くの「映画村」しか思い付かなかった。

ここの存在は当初から、ちらちらと頭をかすめたが、日本映画は殆ど見ない私には、自腹で入るには入場料が高すぎであったが、今日は”財務省”が「随行」している。 だから安心して入る事が出来た。

「東映太秦映画村」

入場料 2200円 駐車料 1000円

いくつかは見たような気もするが、記憶が蘇らない。 洋画だったら、「ハンフリーボガート」のあの表情や、「イングリッドバーグマン」の悲しげな顔が浮かぶのに、興味がないとこんなにも違うものと今更ながら気が付いた。

ご存知「エノケン」・・・今の”バカお笑いタレント達”、少しは見習ったらどうだ!と言いたくなる。

映画は見てないが、 珍しくTVで見た記憶は、今も鮮明に残ってをり、邦画では数少ない私の心を震わせた作品かも知れない。 高倉健に惚れた瞬間であった。

これも映画のセットとして使うのだろうか?。 それにしては床や天井など時代の合わないものが写り込むが?。 それとも、分解して別の場所にセットして使うのかも知れない。

黄門様もいろいろ変わったが、 里見浩太朗は二枚目すぎたのでは?。 この役は私は東野英治郎が一番よかったように思うが、ひとそれぞれ違うでしょうなー!。

最近は「葵のご紋」も威力が無くなってきましたねー!。 視聴率がねー!。

以上、外観と建物内部をまとめました。 このあと、屋外のセット編、キッズコーナーなどが続きます。

「月桂冠大倉記念館」に車を止めて、そこから徒歩数分歩いて次の訪問地に着いた。そこは余りにも有名な幕末の大舞台のひとつに数えられる地にやってきた。

旅館「寺田屋」

京都市伏見区南浜町263

寺田屋は伏見の船宿。文久2(1862)年4月23日、薩摩藩急進派有馬新七(1825~62)以下35名が関白九条尚忠(1798~1871)と京都所司代の殺害を計画して集結した。薩摩藩は藩士を鎮圧に向かわせたが両者乱闘となり、有馬以下9名が死亡した(寺田屋騒動)。慶応2(1866)年正月21日坂本龍馬(1835~67)も伏見奉行所の捕方に襲われたが、難を逃れた。寺田屋は鳥羽伏見の戦(1868年)に罹災し、焼失した。現在の建物はその後再建されたものである。

今も泊まれる旅館「寺田屋」

宿泊料 ¥6500 見学 ¥400

二軒長屋の左隣は”質屋”になっていた。

寺田屋の右脇にある、坂本竜馬碑を中心とした庭。

「お登勢明神」:坂本竜馬とお龍を結んだ寺田屋の女将お登勢の百年祭を記念に神と祭られ将来の若き男女の守り神となったとある。・・・おかみさんが神様に・・・・!。

大河・竜馬伝では草刈民代がお登勢役をやってたなあ確か!。

竜馬碑は意外に小さかった。大きいのは場所的に無理とした事が伺える。

淀川を上下する乗客はまず船宿に入り、それから乗船していた。寺田屋も有名な船宿のひとつで、この付近には多くの船宿が並んでいた。淀川は平安時代以来船運が盛んであった。「三十石船」は長さ17m幅2.5m船頭4人で定員28名の旅客専用の船で上りは一日又は一夜、下りは半日又は半夜で、伏見と大阪天満の間を往復していた。明治4年まで続いたそうだ。

柳が美しい!!。

この後は、更に徒歩にて「本教寺」「長建寺」に向ったが、それは後日に紹介する。

月桂冠や寶酒造など左利きには堪えられない酒の本場にやってきた。ここに来れば酒の試飲が出来ると書いてあったが、それだけが目的と思われないように、じっくり見て歩こうと決めてはいったのであった。

「月桂冠大倉記念館」

京都市伏見区南浜町247

入場料¥300 駐車無料(7~8台分)

月桂冠のホームページより

伏見城の外堀・濠川(ほりかわ)沿いの柳並木。白壁土蔵の酒蔵。酒造りの最盛期、蔵の近くを通ると、米を蒸したり、もろみが発酵する香りが漂い、酒の街ならではの趣をたたえています。

月桂冠大倉記念館は、貴重な酒造用具類を保存し、伏見の酒造りと日本酒の歴史をわかりやすく紹介しています。

この辺りは水質のよい水が多量に湧き出るととから、酒作りが盛んになったようである。

ここでも桜に間に合ったようだ。

下のポスターは、”昭和8年に描かれたものであるが、図柄が当局の忌避にふれ、日の目を見なかったもの”との記述があった。今ならなんちゅう事もないのに・・・・・!。

すぐ近くを流れ、柳並木が美しい伏見城の外堀・濠川(ほりかわ)を使って「五石船」などで運んだようである。この川は宇治川であるが、その先は淀川になっているから、酒の出荷に大いに使われた模様。

記念館見学後、三種類の酒の試食があり、喉の渇きもあってか、大変美味く感じたので、辛口の清酒(720ml)と果実酒(500ml)を買ってきた。

この後はここから歩いて数分の「寺田屋」と「坂本竜馬碑」に向った。

私がまだ小学5年生になる以前の頃、今のいなべ市の北部に住んでいたことがあり、ここに圧倒的存在感で私を魅了し続けた蒸気機関車が走る鉄道があった。 戦前に三重県から岐阜県に抜ける鉄道として作られ、「三岐鉄道」と名付けられた。しかし、三重県最北部の「西藤原駅」まで開通した状態で現在にいたっている。

鉄道は現在は電車が走っているが、全国的にも珍しいという「貨物専用の博物館」となっている。なお、当日は開館日でなかっために、中は見ることは出来なかった。(ボランティアによる運営のため、日曜日のみの開館なのである) 撮影:2013.03.29(金)

「貨物鉄道博物館」

三重県いなべ市大安町丹生川中 三岐鉄道三岐線丹生川駅に隣接

日本で唯一、鉄道貨物輸送を対象としている博物館である。貨車をはじめとして、機関車、コンテナが屋外展示されるほか、貨物関係の資料、貨車の部品等を収蔵している。各車両は静態保存によって博物館展示線と丹生川駅側線のほか、東藤原駅前でも展示されている。当博物館の建物の一部は、丹生川駅の旧貨物ホームが流用されている。

運営は鉄道事業者や行政ではなくボランティアによって行われており、費用は寄付によって賄われている。基本的に三岐鉄道は博物館建設のための基盤を整備・提供したにすぎず、中心的作業の車両搬入・展示・運営などの実務はボランティアにゆだねている。

日本で貨物鉄道が営業を開始した1873年(明治6年)9月15日にあわせ、2003年(平成15年)9月15日に開館した

「貨物鉄道博物館」のホームページ

「三岐鉄道」のホームページ

1898年(明治31年)イギリス製の機関車で、B4形39号として、東武鉄道で貨物列車牽引に使われていた。1966年(昭和41年)に現役引退し、昭和鉄道高校で保管されていたとある。

下の貨物車は、明治39年に新潟鉄工所で作られ、北越鉄道(現新潟本線)で使われていた。その後近江鉄道に移り、10トン積みに改造された。台枠から上は鋼製の柱に木製板張りで、引戸も木製であるとの事。

現在は電化され、下のような電車が走っている。

私がこの線路に耳を付けて、次第に大きくなり機関車が近づく迫力を感じていたのは、小学一年生の二学期から二年生の三学期一杯までであった。父が巡査駐在所勤務であったので、当時員弁郡と称したこの地を転々としていた時のことである。終戦もこの地で迎えている。

それはこの丹生川駅ではなく、ひとつ山に近い「石博駅(いしぐれ)」であった、その時一緒に機関車の響きを聞いた、近所で転校生の私と越して来たその日から仲良くしてくれた、2年先輩の伊藤さんはどうされているのだろうと、久々に思いだす。もう、六十数年も前の事だが明瞭に残っている・・・・・・・・・!。

「ヒマラヤユキノシタ」

「花写真館」はこちら http://mokunen.c.ooco.jp/h-p-syuu/01index/012frame.html

・・・・・と言っても、トップページしか出ないので、「ヒ」をクリック、次いで「ヒマラヤユキノシタ」をクリックいないと出ないのです。はい、・・・・・・・今の所・・・・?。

いなべ市の猪名部神社で行われる上馬神事を撮るための下見に出かけた際、時間があったので思い付きで寄ってみたのであったが、日曜日以外は休館日とは知らなかった。事前調査を怠った失敗であった。

追伸

ホームページ(表紙)のアドレスを変更しましたので、皆さまには大変お手数ですが変更の手続きをお願い致します。(メールについては個別に連絡してますが、もし必要な方はブログのコメント欄などで意思表示して戴けば連絡させて戴きます)

ホームページ表紙 アドレス http://mokunen.c.ooco.jp

なお、ブログへはこの”表紙”からも行けますが、変更はありません。

また、花図鑑は「花写真鑑」としてリニューアルしましたので、多少は見やすくなりましたので、機会がありましたら、見てやって下さい。