私の父は田舎の巡査をしてましたから、三重県北部の巡査駐在所を転々としていました。当然家族も同行するので、私は小学一年生に入学して、その夏休みから転校が始まり、転校四校目、小学五年生の夏から四日市北部に転校しました。

それからは高校に入るまで、そこに住みましたから、子供の頃に最も長く住んだことになります。よって、私には本当の意味での故郷と感じる場所は明確ではないのですが、住んだ長さと親しい友が多い場所との意味で、ここが私の故郷としています。

その小学校を昭和28年3月に卒業しましたが、その”同年会”が伊勢市相差(おうさつ)で行われたので参加しました。 メンバーは年寄ばかりですから、次々と欠けて行くので、来年来れない可能性もあることから、3年前から毎年行うようになりました。

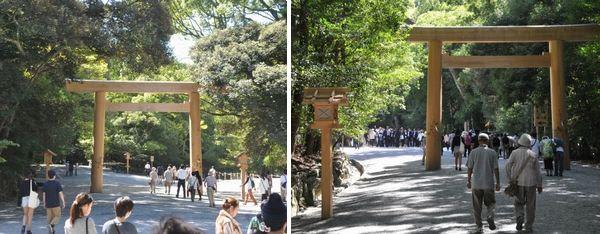

2014.04.06(日)13時、四日市をホテルからの迎えのバスに乗り、今回は往路に伊勢神宮の内宮に立ち寄りました。

卒業時は95名いたようですが、今は70名ほどが生存しており、内の22名(内訳男13、女9名)が参加しました。

川は清らかな「五十鈴川」です。

「アセビ」 (「花写真館」へはこちらから)

「おかげ横丁」は今日も多くの人が訪れて賑わってます。

このあと、バスは相差の海岸べりにある、ホテルに向かいました。

夕食は相変わらずの宴会方式で「カラオケ」などで盛り上がりましたが、あれほど好きだったカラオケも、今は手術の障害で歌えなくなった私は、夜更けまでもっぱらおしゃべりをしてました。