昔、「侍ジャイアンツ」というマンガに、「分身魔球」ってのが出てきた。ピッチャーが投げたボールが、無数の分身に分かれて押し寄せる。バッターはどれを打っていいのか分からず、マゴマゴしてるうちにボールは通りすぎる。でも、キャッチャーミットにおさまったのを見ると、なぜかそれは1個のボール。

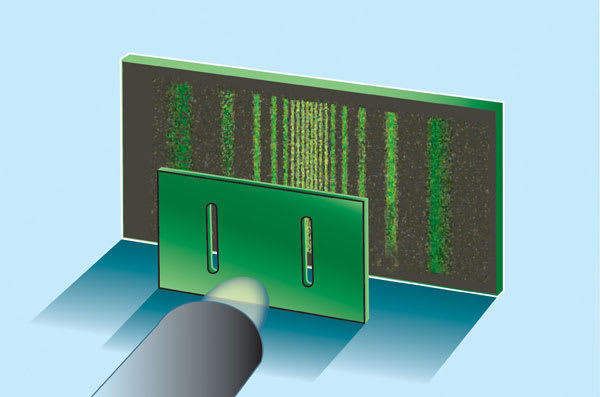

量子力学の二重スリット実験は、そんな魔球に近い。電子は、もともと1個の粒子。それなのに、電子銃から発射された途端、なぜか波動に変身する。2本のスリットを通り抜けて、スクリーンに押し寄せる。そして、寄せては返す海岸の波打ち際のような、美しいシマ模様を残す。

ところが、なぜか、波動になっている姿は見えない。スクリーンに残った波動の痕跡のシマ模様を見て、「あ、波だったんだ」と分かるだけ。実際に波になって動いてるところを見た人は、誰もいない。

こうなると、波の姿をなんとかして見てみたいものだ・・・と思うのが人情だろう。

そこで科学者は、二重スリットの横に観測機を置いてみた。1粒の電子が波動に変身して2本のスリットを同時に通り抜け、また1粒の電子に戻るという、歴史的な瞬間を捕らえよう・・・というわけだ。

結果は予想外なものだった。波の姿は、やっぱり見えなかった。電子が分身に分かれるところも見えなかった。電子は、1個の粒子のまま、片方のスリットを通り抜けていった。

それだけではない。なんと、あの「波動の干渉ジマ」まで消えてしまったのだ。

波動を見れなかったのは仕方ないにしても、これは予想を超えていた。つまり、観測した途端に、電子は「波」ではなくなってしまった。

どうりで、誰も「波」を見たことがないわけだ。動きが速すぎて見えにくいとか、そういう問題ではない。なんと、それまでは波になって動いていたのに、人間が波を見ようとした途端に、電子は態度をコロッと変えた。急に、ただの粒子に戻ってしまったのだ。

なんという、衝撃的な結果。いろんな人が実験してみたけど、誰がどうやっても結果は同じだった。電子を観測しなければ、波動の干渉ジマができる。観測すると、波動の干渉ジマが消える。いくら信じられないことでも、受け入れるしかなかった。では、この事実をどう解釈すべきなのか?

つまり、電子は、人間が見ていないときは、波動になってボワーッと広がりだす。人間が見ると、パッと粒子に戻る。まるで、先生が見てるときだけ慌てて机に戻り、急にシャキッとして勉強し始める、怠け者の生徒みたい。

それにしても、人間が観測するかしないかによって、物質が動きをガラッと変えるとは、どういうこと? これが、かの有名な「量子力学の観測問題」。

さっそく、こんな解釈が登場した。

人間が見ていないときは、物質はフワフワと波のように広がっている。まさしく、幻影のような存在だ。でも、人間が見たときだけ、急にシャキッとして堅牢な物質になる。この物質世界は、人間の意識によって存在しているのだ・・・。

でも、ユリゲラーの念力スプーン曲げじゃあるまいし、普通の人にとって、これはいくらなんでもおかしく思えた。このため、現実的な意見も出てきた。

いわく、「観測機から出ている電磁波が、電子の動きに影響を及ぼすのである」。

もっともな意見だし、今でもそういう説明をする人もいる。でも、これには意外と説得力がない。百年前に比べて、観測機器が大きく進歩してきたし、科学者もいろんな実験方法を考え出してきたけど、結果は変わらないからだ。

そんなこんなで、やっぱり、「人間が認識することによって電子の動きが変わる」というところに、だいたい落ち着いた。

では、この「波」とは、いったい何なのか。それを科学者たちが考えた結果、こんな結論になった。

いわく、電子銃から電子が発射される。その瞬間から電子は、無数の分身に分かれる。右のスリットを通り抜ける分身たちもいれば、左のスリットを通り抜ける分身たちもいる。まわりの仕切りに当たって届かないのも、横にそれてしまうのもいる。

ただし、分身たちは、どこでも同じように広がるわけではない。電子が通りそうなところには多く集まり、そうでないところでは少なくなる。

電子銃から発射された電子の前には、いろんな可能性が広がっている。 右のスリットを通り抜ける可能性、左のスリットを通り抜ける可能性、仕切りにぶつかってスクリーンまで届かない可能性・・・。すべての可能性が同時進行して波を起こす。観測した途端、波はパッと消えて、1粒の電子だけが残る。

なんとも奇妙な話だけど、これを前提にした数学の理論は、驚くほど実験結果にピタリと合った。だから、これが結論になった。

野球に例えてみれば、ピッチャーが投げたボールは、まっすぐ飛ぶかもしれないし、カーブするかもしれない。ワンバウンドになるかもしれない。バッターに当たって死球になるかもしれないし、暴投になって飛んで行ってしまうかもしれない。投げたボールが無数の分身に分かれて、直球や変化球・死球・暴投・・・となり、すべての可能性が一斉に同時進行する。キャッチャーミットに収まった瞬間、なぜか無数の分身たちは一瞬で消滅し、1個のボールだけが残る。そんな感じ。

(つづく)

「わかりやすい」と評判の、参考になる動画 ↓