竜宮の玉手箱 はやぶさ2 砂の物語⑦ “カタログ化”で先取り

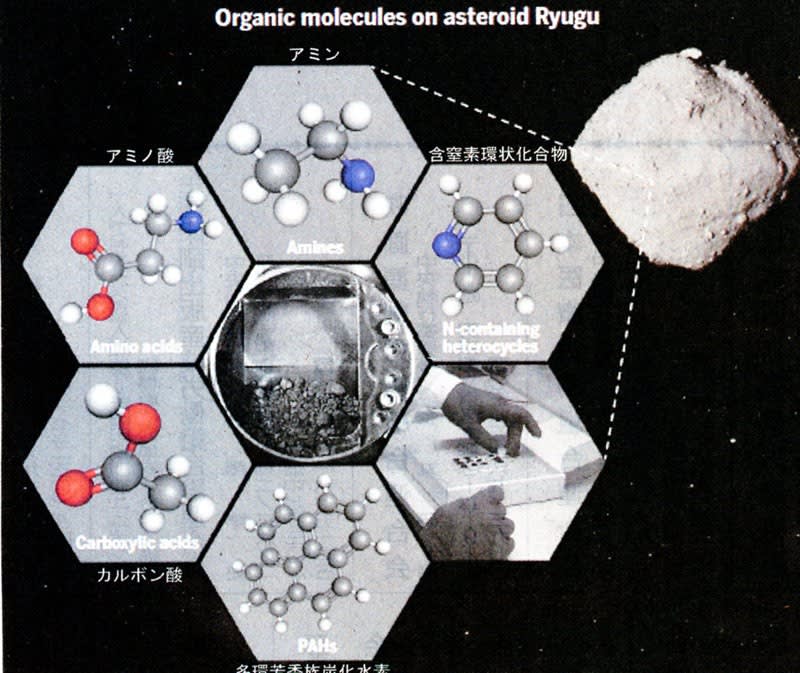

小惑星リュウグウ粒子から有機物や液体の水などが発見され、大きな科学成果があがりました。背景には、試料の科学的価値を損なわずに「カタログ化」するという世界を先取りした日本の巧みな技術がありました。

世界初の顕微鏡

リュウグウ試料が地球に持ち帰られた後、航空研究開発機構(JAXA)は、専門研究機関と協力して、粒子の顕微鏡画像や重量、大きさ、形などの基本的な情報を記録する作業「キュレーション」を行いました。

リュウグウ試料のキュレーション作業を行うクリーンルーム(JAXA相模原キャンパス)

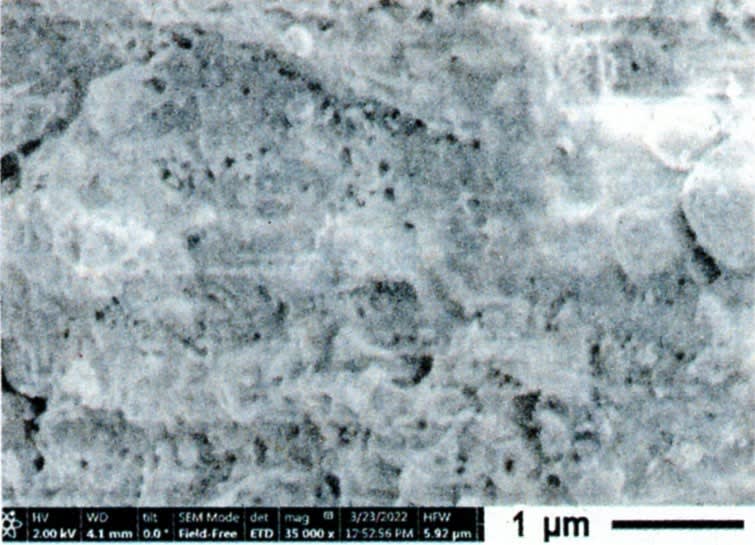

作業を統括する臼井寛裕JAXA宇宙科学研究所教授は、注目ポイントについて「近赤外線顕微鏡を世界で初めて導入したこと」と強調します。水の存在を示す成分(水酸基)が含まれる所を赤色で検出できます。

真っ黒なリュウグウ粒子を近赤外線で見ることで「科学的価値が高い試料をえりすぐってサイエンスチームに渡すことができた」と振り返ります。

キュレーションでは、高度な科学データの記載や試料の保管、分配のための技術・研究開発も行われました。

岡山大学のチームは、元素や同位体組成、有機物の分析、構造や微細な組織などを総合的に解析できる「地球惑星物質総合解析システム」を構築。粒子を個別に解析し、詳細な科学データを記録したカタログを作成しました。

海洋研究開発機構(JAMSTEC)のチームは、試料を地球大気に触れないよう密封した状態・で配れる特殊なコンテナを開発。大型放射光施設「スプリング8」(兵庫県佐用町)などに運び、分析しました。

リュウグウ粒子が入っている輸送用コンテナ。ケース内には窒素ガスが封入されており地球大気に触れない状態で輸送できます(©JAXA)

次の計画に継承

カタログ化された試料は、各専門分野の分析チームから返還された分も含めて全世界に公開。国際公募を通じて、世界各国の研究機関へ貸し出します。

カタログの価値について臼井さんは「米航空宇宙局(NASA)に引けを取らないどころか凌駕(りょうが)していると自負している」と胸を張ります。

このキュレーション技術は、次のサンプルリターン(天体から試料を採取し、地球に持ち帰る)計画に引き継がれます。

ベンヌの試料を受け入れる部屋。解析装置の搬入に向けた準備が進められています(JAXA相模原キャンパス)

NASAの無人探査機「オシリス・レックス」が今年9月に、小惑星「ベンヌ」から採取した試料を携えて帰還します。250グラム以上の試料を採取できたとみられており、その一部は日本にも提供される予定です。

リュウグウとの違いを調べることで、地球生命や太陽系形成の起源の理解が飛躍的に進むと期待されます。現在、JAXA相模原キャンパスでは、試料の受け入れ準備を急ピッチで進めています。

またJAXAは、2024年度に火星衛星探査計画(MMX)のロケット打ち上げを予定。火星圏からの初のサンプルリターンを目指し、探査機は29年度に地球に帰還する計画です。キュレーションも「MMXに向けてまい進中」だとし、世界をリードしたいと意気込んでいます。

(おわり)(この連載は、原千拓が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年5月6日付掲載

真っ黒なリュウグウ粒子を近赤外線で見ることで「科学的価値が高い試料をえりすぐってサイエンスチームに渡すことができた」と。

カタログ化された試料は、各専門分野の分析チームから返還された分も含めて全世界に公開。国際公募を通じて、世界各国の研究機関へ貸し出します。

カタログの価値について臼井さんは「米航空宇宙局(NASA)に引けを取らないどころか凌駕(りょうが)していると自負している」と。

NASAの無人探査機「オシリス・レックス」が今年9月に、小惑星「ベンヌ」から採取した試料を携えて帰還。250グラム以上の試料を採取、その一部は日本にも提供予定。

リュウグウとの違いを調べることで、地球生命や太陽系形成の起源の理解が飛躍的に進むと期待。

小惑星リュウグウ粒子から有機物や液体の水などが発見され、大きな科学成果があがりました。背景には、試料の科学的価値を損なわずに「カタログ化」するという世界を先取りした日本の巧みな技術がありました。

世界初の顕微鏡

リュウグウ試料が地球に持ち帰られた後、航空研究開発機構(JAXA)は、専門研究機関と協力して、粒子の顕微鏡画像や重量、大きさ、形などの基本的な情報を記録する作業「キュレーション」を行いました。

リュウグウ試料のキュレーション作業を行うクリーンルーム(JAXA相模原キャンパス)

作業を統括する臼井寛裕JAXA宇宙科学研究所教授は、注目ポイントについて「近赤外線顕微鏡を世界で初めて導入したこと」と強調します。水の存在を示す成分(水酸基)が含まれる所を赤色で検出できます。

真っ黒なリュウグウ粒子を近赤外線で見ることで「科学的価値が高い試料をえりすぐってサイエンスチームに渡すことができた」と振り返ります。

キュレーションでは、高度な科学データの記載や試料の保管、分配のための技術・研究開発も行われました。

岡山大学のチームは、元素や同位体組成、有機物の分析、構造や微細な組織などを総合的に解析できる「地球惑星物質総合解析システム」を構築。粒子を個別に解析し、詳細な科学データを記録したカタログを作成しました。

海洋研究開発機構(JAMSTEC)のチームは、試料を地球大気に触れないよう密封した状態・で配れる特殊なコンテナを開発。大型放射光施設「スプリング8」(兵庫県佐用町)などに運び、分析しました。

リュウグウ粒子が入っている輸送用コンテナ。ケース内には窒素ガスが封入されており地球大気に触れない状態で輸送できます(©JAXA)

次の計画に継承

カタログ化された試料は、各専門分野の分析チームから返還された分も含めて全世界に公開。国際公募を通じて、世界各国の研究機関へ貸し出します。

カタログの価値について臼井さんは「米航空宇宙局(NASA)に引けを取らないどころか凌駕(りょうが)していると自負している」と胸を張ります。

このキュレーション技術は、次のサンプルリターン(天体から試料を採取し、地球に持ち帰る)計画に引き継がれます。

ベンヌの試料を受け入れる部屋。解析装置の搬入に向けた準備が進められています(JAXA相模原キャンパス)

NASAの無人探査機「オシリス・レックス」が今年9月に、小惑星「ベンヌ」から採取した試料を携えて帰還します。250グラム以上の試料を採取できたとみられており、その一部は日本にも提供される予定です。

リュウグウとの違いを調べることで、地球生命や太陽系形成の起源の理解が飛躍的に進むと期待されます。現在、JAXA相模原キャンパスでは、試料の受け入れ準備を急ピッチで進めています。

またJAXAは、2024年度に火星衛星探査計画(MMX)のロケット打ち上げを予定。火星圏からの初のサンプルリターンを目指し、探査機は29年度に地球に帰還する計画です。キュレーションも「MMXに向けてまい進中」だとし、世界をリードしたいと意気込んでいます。

(おわり)(この連載は、原千拓が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年5月6日付掲載

真っ黒なリュウグウ粒子を近赤外線で見ることで「科学的価値が高い試料をえりすぐってサイエンスチームに渡すことができた」と。

カタログ化された試料は、各専門分野の分析チームから返還された分も含めて全世界に公開。国際公募を通じて、世界各国の研究機関へ貸し出します。

カタログの価値について臼井さんは「米航空宇宙局(NASA)に引けを取らないどころか凌駕(りょうが)していると自負している」と。

NASAの無人探査機「オシリス・レックス」が今年9月に、小惑星「ベンヌ」から採取した試料を携えて帰還。250グラム以上の試料を採取、その一部は日本にも提供予定。

リュウグウとの違いを調べることで、地球生命や太陽系形成の起源の理解が飛躍的に進むと期待。