知って得する デジタル写真③ 広角と望遠 表現の違い

多くのコンパクトカメラには、広角から望遠まで撮れるズームレンズが付いています。広角と望遠、うまく使い分けて豊かな写真表現に挑戦してみましょう。

望遠とは「遠くをのぞむ」と書きますが、必ずしも遠くを撮る必要はありません。これは「画角(写る角度の範囲)を狭くする」ということで、近くのものでも大いに「望遠」を使ってみましょう。

写真B(図のB)と写真C(図のC)は広角でバラを撮ったもの。Bのような撮り方では面白みがありませんが、ひとつの花に思い切って近づき、写真Cのように撮ると遠近感のある表現ができます。また、写真Dは、図のDのように、三つの花を直列させた線上から望遠で撮りました。三つとも大きく写ります。

広角で撮ると、手前から奥まで深くピントが合います。これを「被写界深度が深い」といいます。逆に、望遠では被写界深度が浅くなり、人物の背景をぼかしたいときなどに使います。

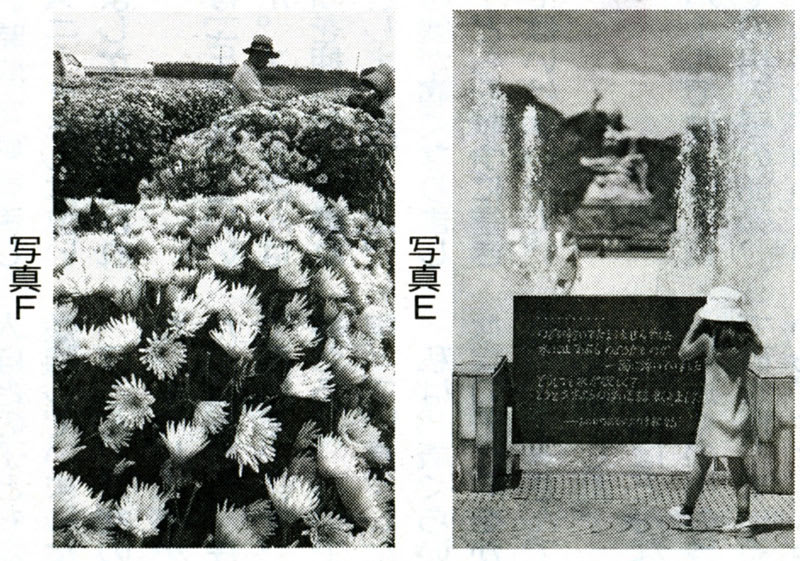

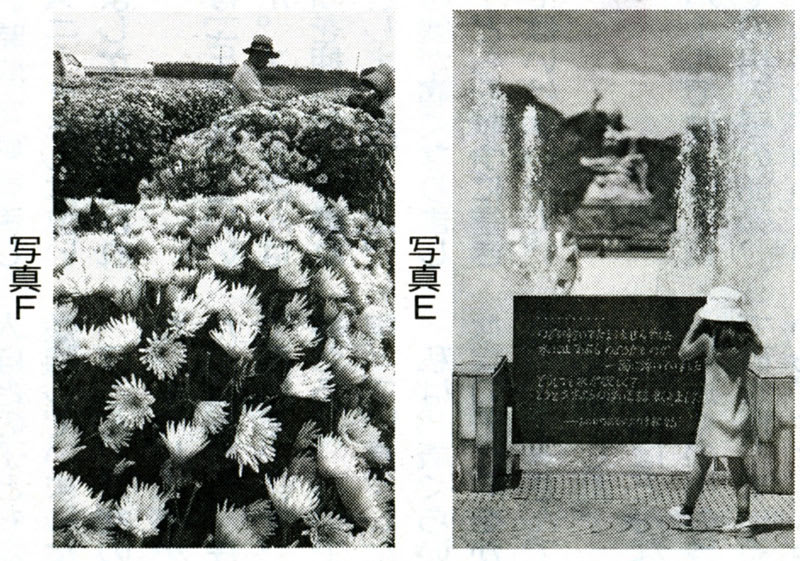

写真Eは長崎の平和公園で祈念像、泉の石碑、女の子、カメラを直列させて望遠で撮ったもの。写真Fは山形県寒河江市で食用菊の収穫を広角レンズで撮ったものです。いろいろ試してみてください。

次回は「ストロボの強制発光を使う」です。

(野間あきら記者)

「しんぶん赤旗日曜版」2009年7月19日号より転載

いわゆるアングルの取り方で、写真はずいぶんと変わってきますね。

花などをクローズアップして背景をぼかしたい時は、絞りを開くのも手ですが、わざと遠くから望遠で撮って、被写界震度を少なくしてぼかすこともできるわけすね。

その分、手ブレがしやすくなるので三脚が必要ですが・・・

全体の雰囲気、広がりを出したい時は広角で撮るといいでしょう。いわゆる、パンフォーカスと言って手前から無限大までピントが合うようになります。

多くのコンパクトカメラには、広角から望遠まで撮れるズームレンズが付いています。広角と望遠、うまく使い分けて豊かな写真表現に挑戦してみましょう。

望遠とは「遠くをのぞむ」と書きますが、必ずしも遠くを撮る必要はありません。これは「画角(写る角度の範囲)を狭くする」ということで、近くのものでも大いに「望遠」を使ってみましょう。

| 写真Aは望遠と、前回紹介したマクロ機能を組み合わせたもの。約30センチまで近づいて撮りました。沖縄・石垣島のスジグロカバマダラです。さらに近づいてみたら、逃げられてしまいました。 |

写真B(図のB)と写真C(図のC)は広角でバラを撮ったもの。Bのような撮り方では面白みがありませんが、ひとつの花に思い切って近づき、写真Cのように撮ると遠近感のある表現ができます。また、写真Dは、図のDのように、三つの花を直列させた線上から望遠で撮りました。三つとも大きく写ります。

広角で撮ると、手前から奥まで深くピントが合います。これを「被写界深度が深い」といいます。逆に、望遠では被写界深度が浅くなり、人物の背景をぼかしたいときなどに使います。

写真Eは長崎の平和公園で祈念像、泉の石碑、女の子、カメラを直列させて望遠で撮ったもの。写真Fは山形県寒河江市で食用菊の収穫を広角レンズで撮ったものです。いろいろ試してみてください。

次回は「ストロボの強制発光を使う」です。

(野間あきら記者)

「しんぶん赤旗日曜版」2009年7月19日号より転載

いわゆるアングルの取り方で、写真はずいぶんと変わってきますね。

花などをクローズアップして背景をぼかしたい時は、絞りを開くのも手ですが、わざと遠くから望遠で撮って、被写界震度を少なくしてぼかすこともできるわけすね。

その分、手ブレがしやすくなるので三脚が必要ですが・・・

全体の雰囲気、広がりを出したい時は広角で撮るといいでしょう。いわゆる、パンフォーカスと言って手前から無限大までピントが合うようになります。