6年前の、平成23年3月11日14時46分、宮城県牡鹿半島東130㌔の深さ20㌔での、太平洋プレートと、

東北地方が位置している北米プレートとの境目で発生した北米プレートの変動は、凡そ 長さ500㌔、

幅は200㌔におよぶ広大な地域に及んで、青森県の一部から関東地方千葉県の一部地域の及ぶ地域で、

震度6弱以上、東京都心などでも震度5強となる激しい地震動を引き起こしました。

これぞ、平成23年東北地方太平洋沖地震であり、この地震の伴う地震動や大津波などの甚大な災害の

総称を、平成23年東日本大震災と呼ばれていることは周知のとおりです。

ここで、改めで。この東北地方太平洋沖域地震、どのように引き起こされたのか振り返ってみましょう。

①㍻23年東北地方太平洋沖地震発生させ多地殻変動の時系列図 防災科学技術研究所HPより引用

◇引用図①より、

宮城県牡鹿半島東約130㌔東で発生した変動(震源)は、発生後90秒までは、プレート間内陸部に近い部分で一部発生するものの、

殆どの変動は、震源より東側、宮城県沖でのプレート間の海底の近い部分(比較的軟らかい地層)主体に変動しており、この変動のずれは、一部で50㍍以上に

及んでおります。

→

◇変動発生後90秒後になりますと、これまでとは異なり、プレート間でも、陸地に近い部分での変動が発生、比較的古い堅固な地層が変動したことで、比較的

周期の見地かい地震波を発生させて、

→

◇発生100秒後になりますと、福島県沖でも変動が発生、この変動も、プレート間の陸地に近い部分での

変動が広がり、やはりこの地域特有な比較的古い堅固な地層が変動したことで、これまた比較的周期の短かい地震波を形成させながら、プレート間での変動は次第に

茨城県沖へと広がった。

というシナリオを描きました。

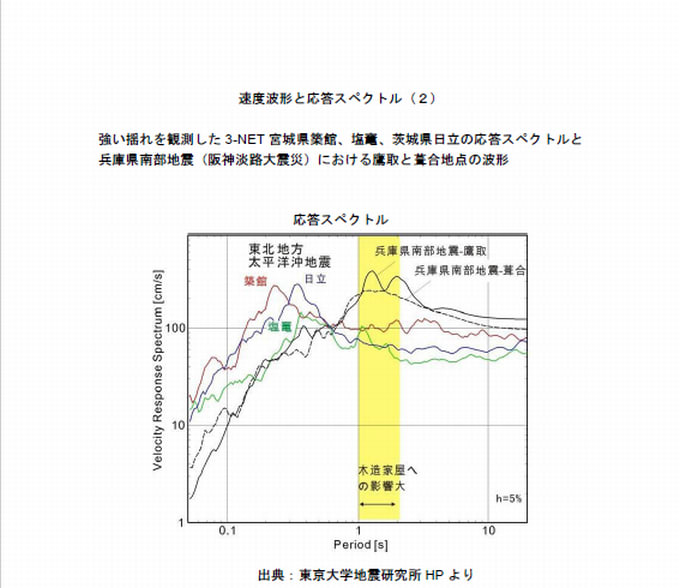

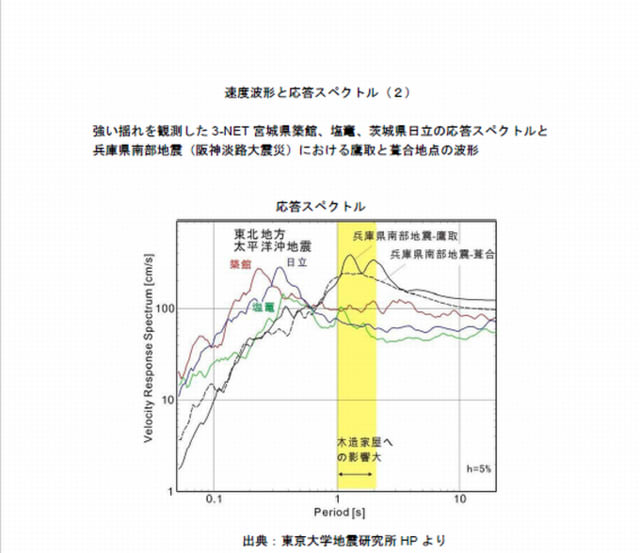

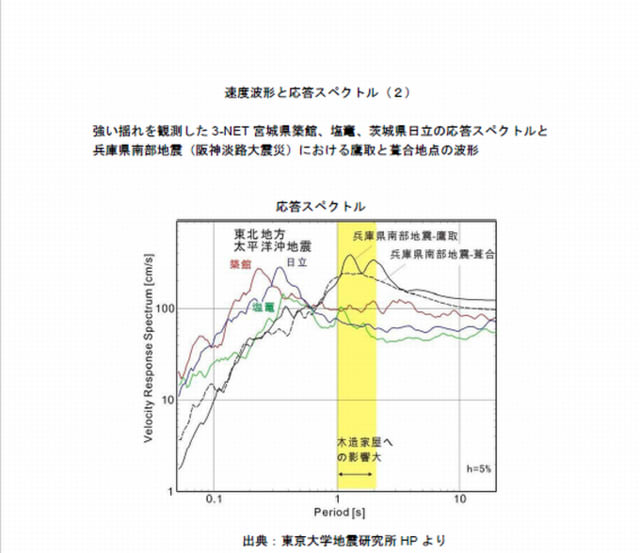

②平成3年東北地方太平洋沖地震での宮城県築館、塩竃、茨城県日立 と、平成7年兵庫県南部地震での、兵庫県鷹取と葺合での地震波速度応答スペクトル図

(東京大学地震研究所HPより引用)

引用図②より、東北地方太平洋沖地震、前記のように、比較的周期の短い地震波が多く発生したことで、

建造物の深刻な被害を与える地震波は多くなかったことがわかります。

しかしながら、前記のように、プレート間の海底に近い地層の変動が甚大であったことで、未曽有の大津波を引き起こす結果となりました。

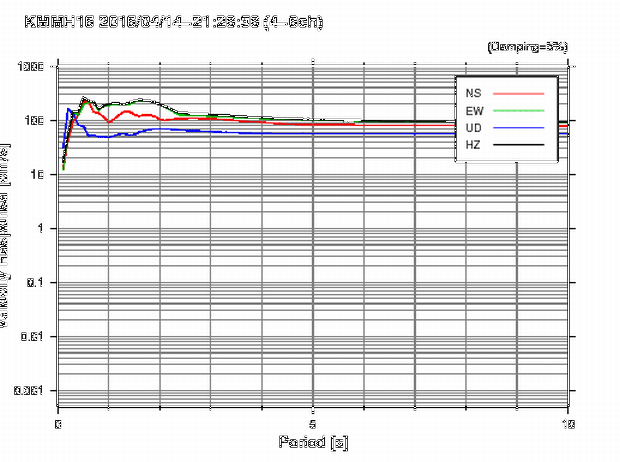

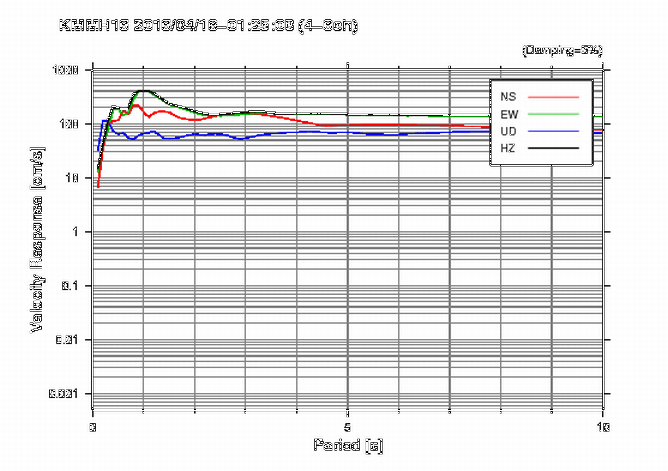

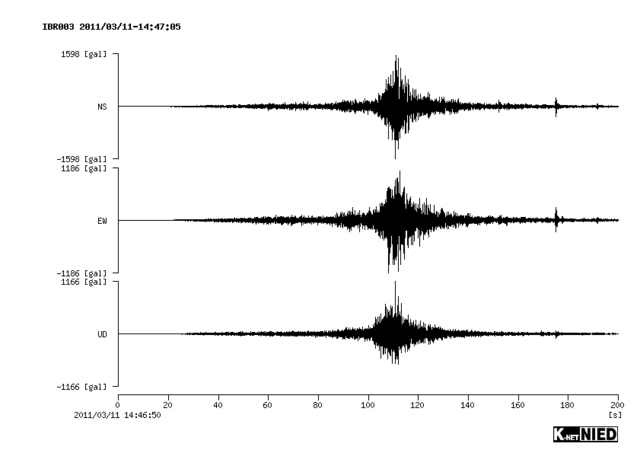

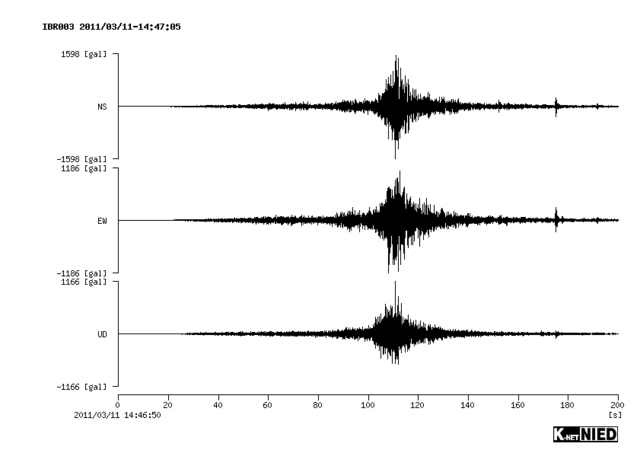

③平成23年東北地方太平洋沖地震で、いずれも震度7を観測(防災科学技術研究所観測)した、

ⅰ:宮城県築館 ⅱ:茨城県日立 ⅲ:栃木県芳賀 での地震波形図(防災科学技術研究所HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

ⅲ:

引用図③ⅰより、築館では、変動発生後およそ90秒後発生した、宮城県沖での陸地に近いプレート間が変動したことでの

比較的周期が短かい地震波が最大の揺れを引き起こしましたが、周期が短い地震波のため、最大の揺れはすぐにおさまっています。

日立では、変動発生凡そ120秒に最大の揺れを観測、これは、当初発生した宮城県沖の変動に伴う地震波と、福島県沖から茨城県沖に変動が及んで発生した地震波との収束の賜物で、

芳賀(栃木県)での最大の揺れは、日立とほぼ同時刻頃大きな揺れを観測したすぐ後、再びやってきた大きな揺れの間110秒から120秒にかけて発生しておりますが、これは、福島県沖から茨城県沖での変動の伴う地震波と、最初に発生し他宮城県沖での変動に伴う地震、福島県中通り地域に広がる、地形的鞍部を伝播して、収束した結果と思われます。

東北地方が位置している北米プレートとの境目で発生した北米プレートの変動は、凡そ 長さ500㌔、

幅は200㌔におよぶ広大な地域に及んで、青森県の一部から関東地方千葉県の一部地域の及ぶ地域で、

震度6弱以上、東京都心などでも震度5強となる激しい地震動を引き起こしました。

これぞ、平成23年東北地方太平洋沖地震であり、この地震の伴う地震動や大津波などの甚大な災害の

総称を、平成23年東日本大震災と呼ばれていることは周知のとおりです。

ここで、改めで。この東北地方太平洋沖域地震、どのように引き起こされたのか振り返ってみましょう。

①㍻23年東北地方太平洋沖地震発生させ多地殻変動の時系列図 防災科学技術研究所HPより引用

◇引用図①より、

宮城県牡鹿半島東約130㌔東で発生した変動(震源)は、発生後90秒までは、プレート間内陸部に近い部分で一部発生するものの、

殆どの変動は、震源より東側、宮城県沖でのプレート間の海底の近い部分(比較的軟らかい地層)主体に変動しており、この変動のずれは、一部で50㍍以上に

及んでおります。

→

◇変動発生後90秒後になりますと、これまでとは異なり、プレート間でも、陸地に近い部分での変動が発生、比較的古い堅固な地層が変動したことで、比較的

周期の見地かい地震波を発生させて、

→

◇発生100秒後になりますと、福島県沖でも変動が発生、この変動も、プレート間の陸地に近い部分での

変動が広がり、やはりこの地域特有な比較的古い堅固な地層が変動したことで、これまた比較的周期の短かい地震波を形成させながら、プレート間での変動は次第に

茨城県沖へと広がった。

というシナリオを描きました。

②平成3年東北地方太平洋沖地震での宮城県築館、塩竃、茨城県日立 と、平成7年兵庫県南部地震での、兵庫県鷹取と葺合での地震波速度応答スペクトル図

(東京大学地震研究所HPより引用)

引用図②より、東北地方太平洋沖地震、前記のように、比較的周期の短い地震波が多く発生したことで、

建造物の深刻な被害を与える地震波は多くなかったことがわかります。

しかしながら、前記のように、プレート間の海底に近い地層の変動が甚大であったことで、未曽有の大津波を引き起こす結果となりました。

③平成23年東北地方太平洋沖地震で、いずれも震度7を観測(防災科学技術研究所観測)した、

ⅰ:宮城県築館 ⅱ:茨城県日立 ⅲ:栃木県芳賀 での地震波形図(防災科学技術研究所HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

ⅲ:

引用図③ⅰより、築館では、変動発生後およそ90秒後発生した、宮城県沖での陸地に近いプレート間が変動したことでの

比較的周期が短かい地震波が最大の揺れを引き起こしましたが、周期が短い地震波のため、最大の揺れはすぐにおさまっています。

日立では、変動発生凡そ120秒に最大の揺れを観測、これは、当初発生した宮城県沖の変動に伴う地震波と、福島県沖から茨城県沖に変動が及んで発生した地震波との収束の賜物で、

芳賀(栃木県)での最大の揺れは、日立とほぼ同時刻頃大きな揺れを観測したすぐ後、再びやってきた大きな揺れの間110秒から120秒にかけて発生しておりますが、これは、福島県沖から茨城県沖での変動の伴う地震波と、最初に発生し他宮城県沖での変動に伴う地震、福島県中通り地域に広がる、地形的鞍部を伝播して、収束した結果と思われます。