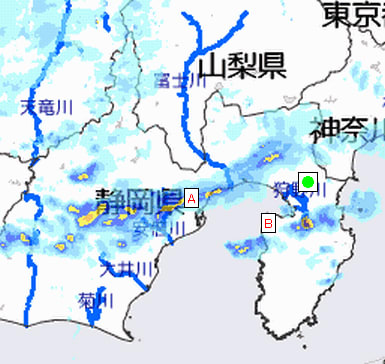

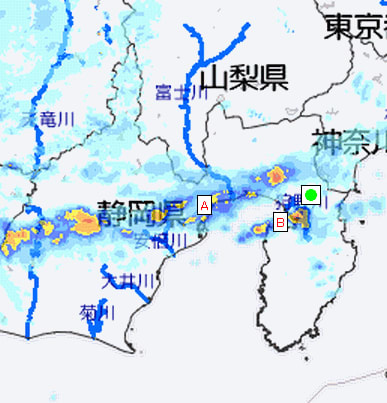

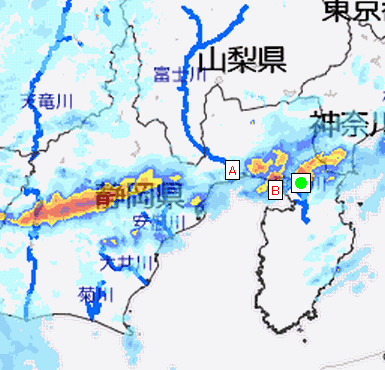

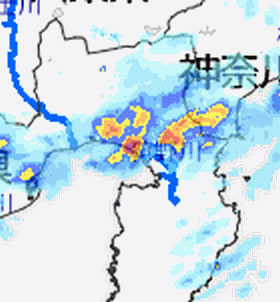

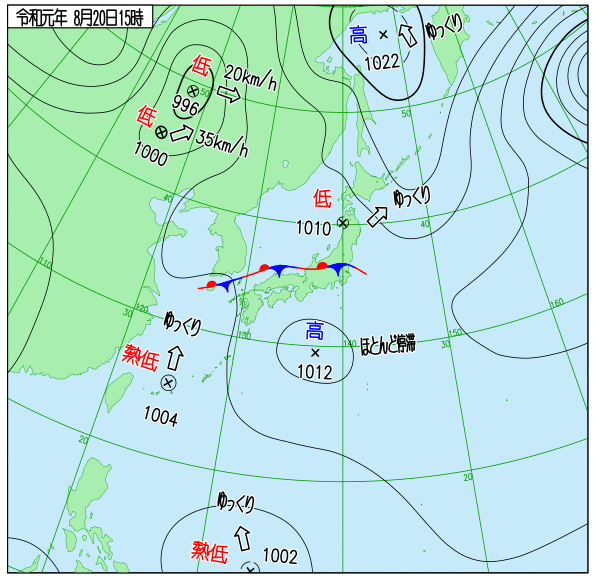

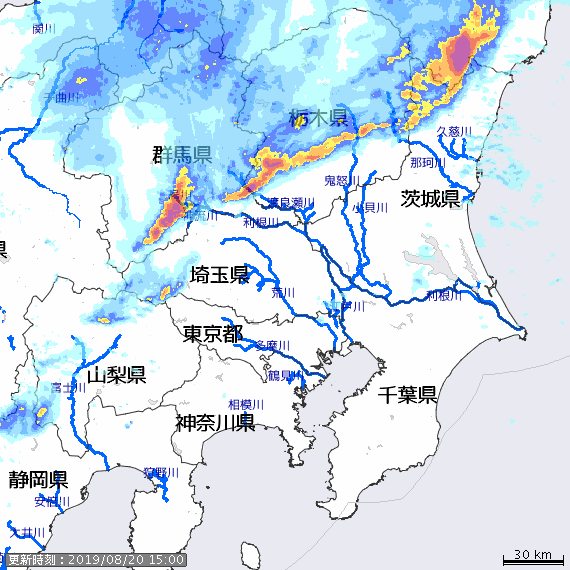

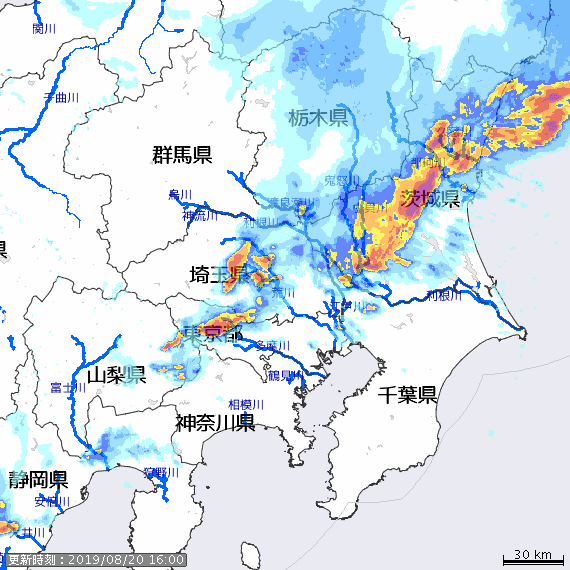

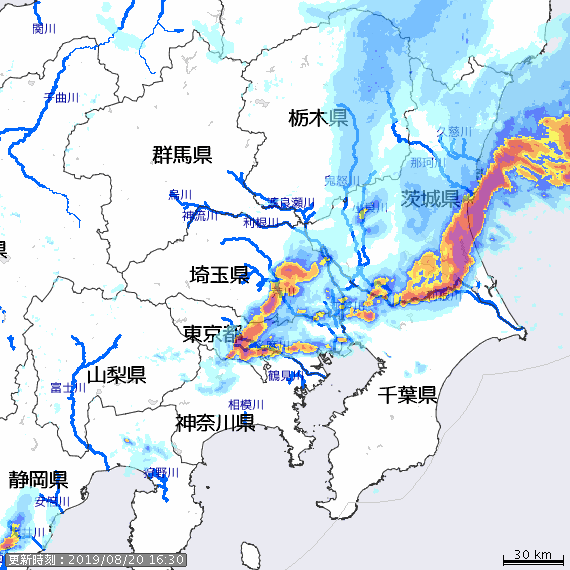

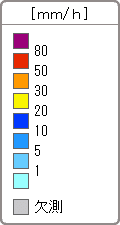

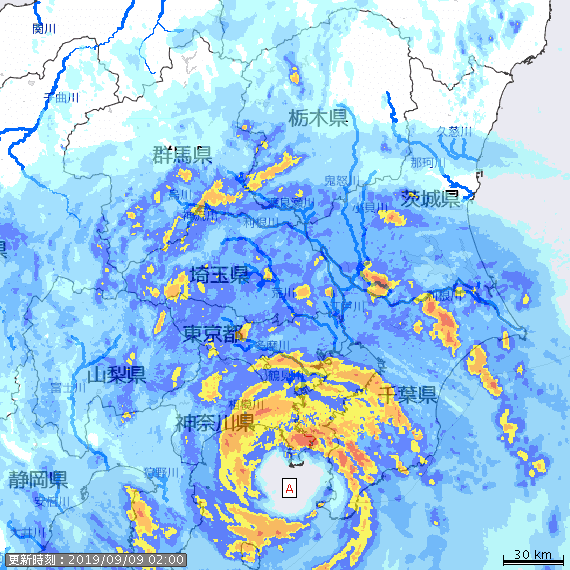

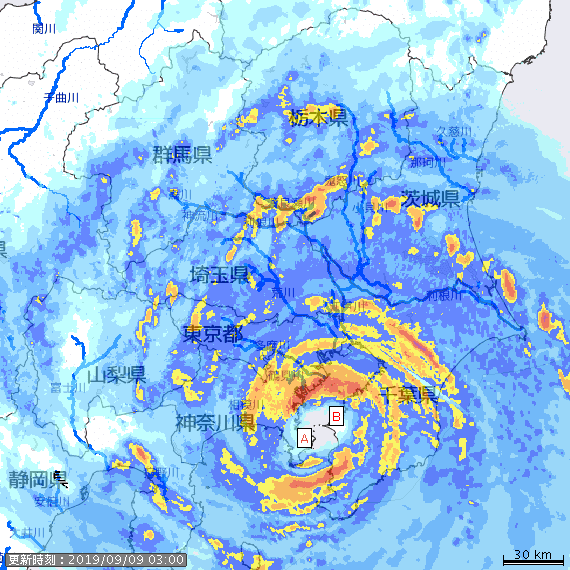

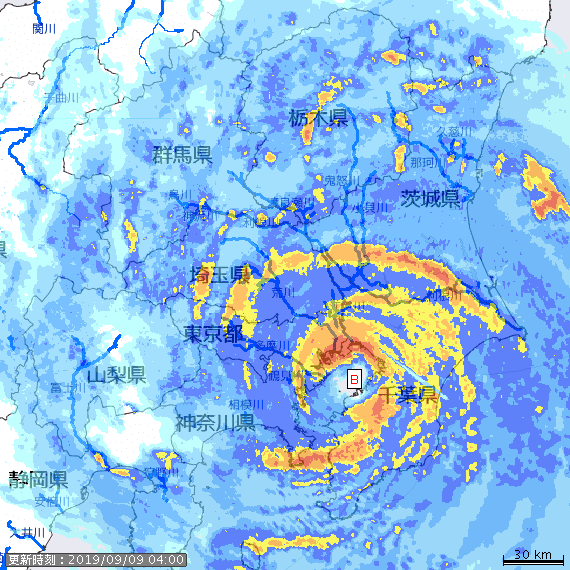

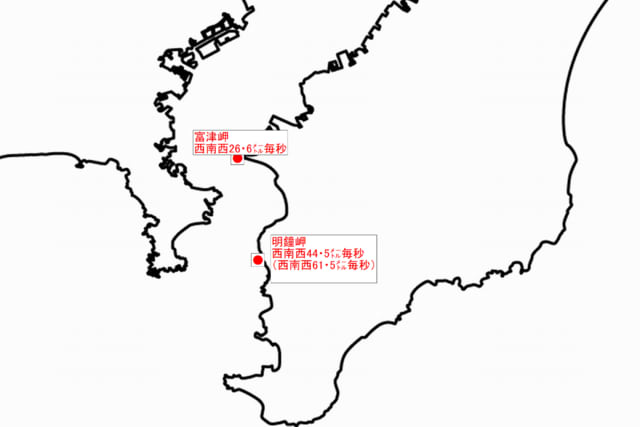

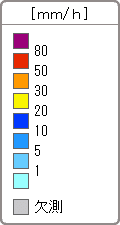

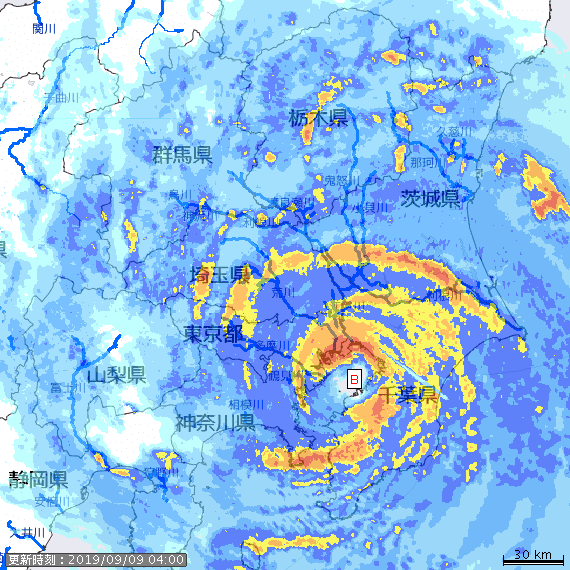

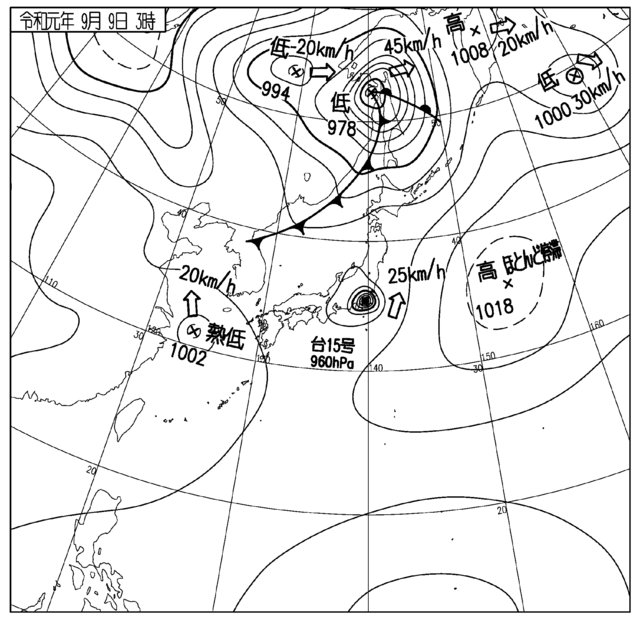

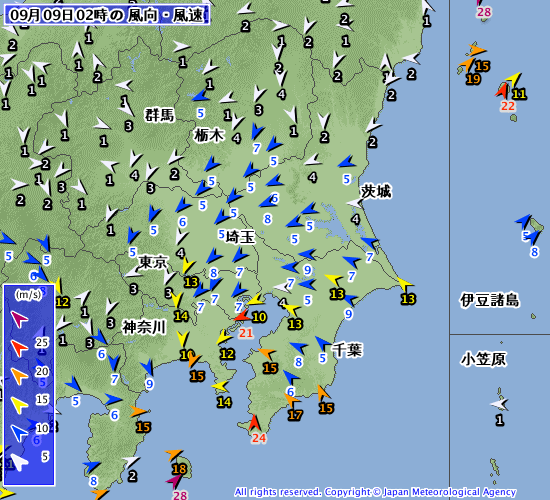

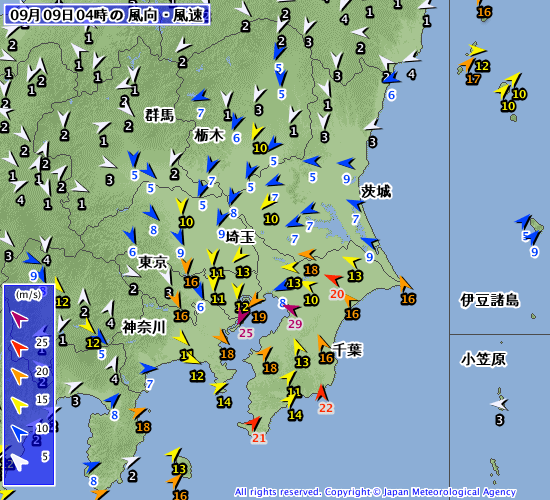

①台風15号が、千葉県に接近・上陸した時刻頃の

ⅰ9日2時 ⅱ9日3時 ⅲ9日4時 ⅳ9日5時 の関東周辺レーダーエコー図 国土交通省川の防災情報HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

ⅲ:

ⅳ:

台風15号は9日5時頃、千葉県千葉市付近へ上陸し、千葉県を中心とした関東南部では、所々で記録的な暴風を観測しました。

9月18日現在、千葉県内では6万戸以上の家屋で停電が続き、千葉県内だけで全壊家屋6棟 半壊家屋19棟 一部損壊家屋6171棟

といった甚大な被害であることが判明!ですが、館山市など損壊家屋が未確認ではあるもののおよそ1万棟以上ある様子であったり、

被害の全貌がいまだに判明していない自治体もあるため、さらに被害は甚大なものとなるでしょう。

とりわけ、千葉県内房地域では、被害が甚大な様子ですが、この内房地域では、筆者自身の推定で、およそ瞬間で70㍍毎秒を超える、激烈な暴風がふいたものと思われます。

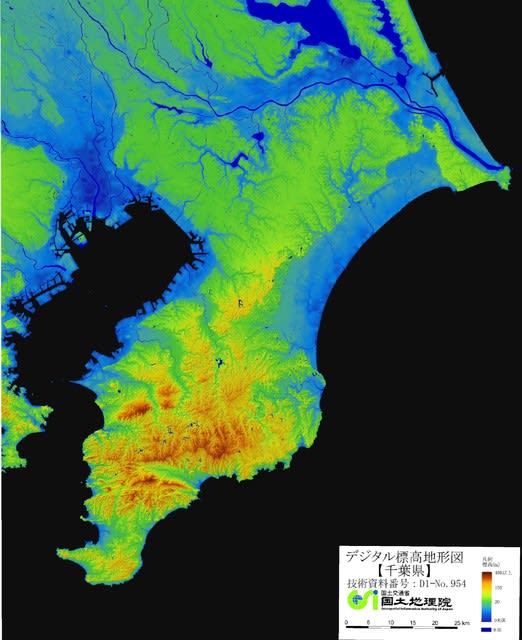

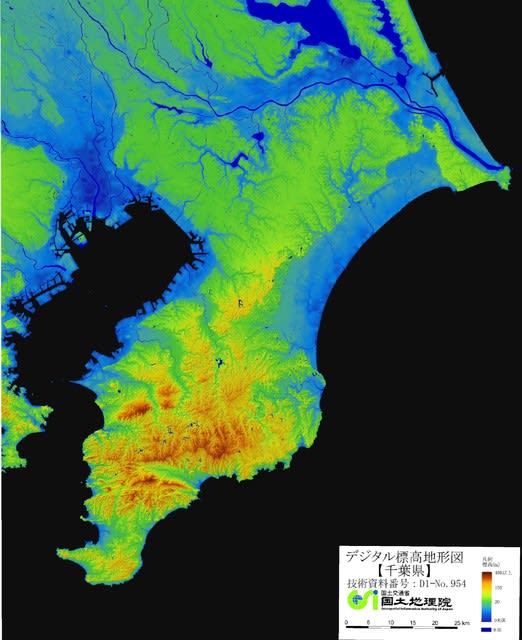

②ⅰ千葉県の地形図 ⅱ千葉県内房地域の地形図 国土地理院HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

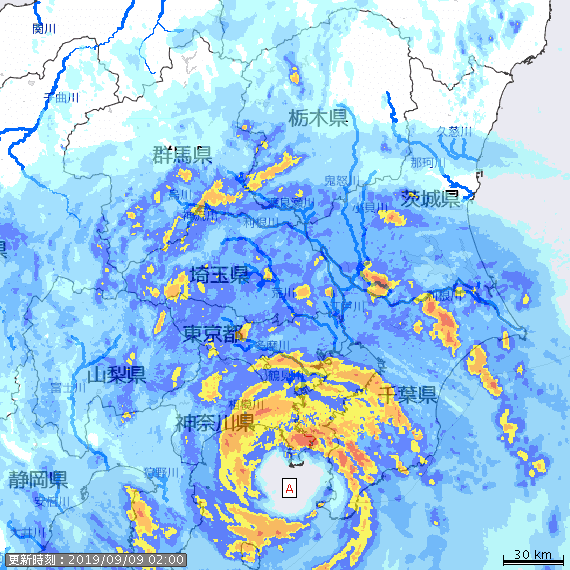

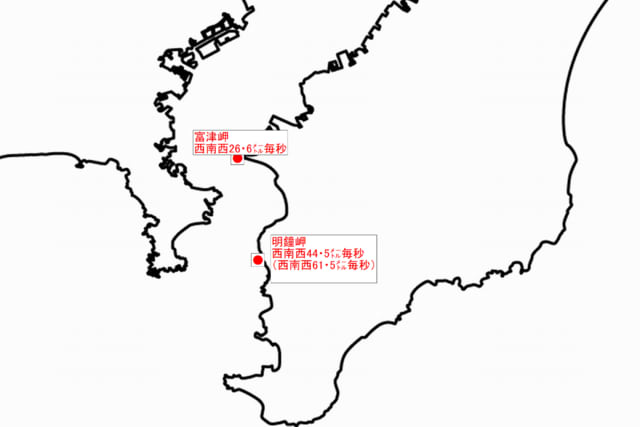

③9月9日2時の千葉県内房地域周辺主な観測地点の最大風速 海上保安庁HPや白地図ソフトから筆者引用作成

まず、内房地域の暴風を語るうえで、基準となる、地形的特性を受けない海上にある観測地点 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所のデータを基準として、洲埼灯台、剣埼灯台の

風向風速データ最大値と観測時刻を記しました。

これら地点とも、引用図①ⅰでも、台風15号の中心 A を取り巻く螺旋状降水域の外縁部に差し掛かった時刻で最大風速が観測されていると推定されて、浦賀水道航路の風速値より、剣埼ではおよそ1.31倍、洲埼では、およそ1・5倍増となっておりますが、剣埼、洲埼とも、地形的には、緩やかではあるか斜面沿いに位置しているため、地形的特性による風速の増大がみられることを確認されております。

引用図②ⅱより、千葉県内房地域、海岸線に山地が迫り地形的には比較的急峻で、浦賀水道に向かって西~南西方向の鞍部が幾重にもみられます。

今回の台風15号接近の際には、引用図②ⅰで示すように、台風の中心取り巻く螺旋状降水域の外縁部東側にかかり、浦賀水道から陸地方向への暴風が吹きつけたと推定されますが、同様な風向の際に、内房地域で、どれほどの地形的特性での風速の増大がみられるか?

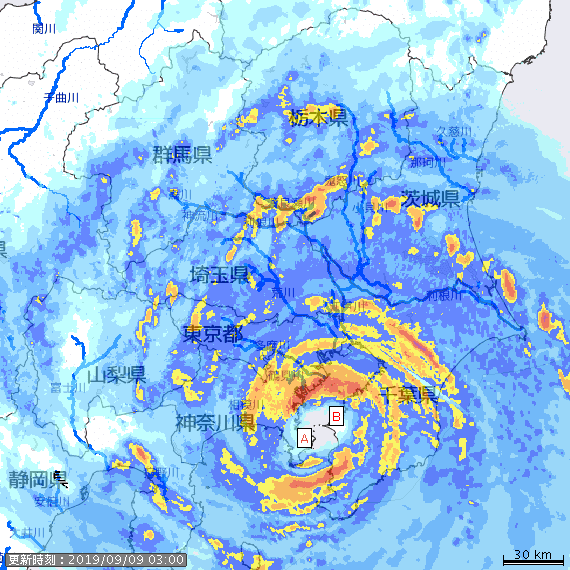

この事例を示すものとして、④1979年(昭和54年)10月19日台風20号の際の、千葉県富津市明鐘岬と、富津岬での風向風速観測値をご覧ください(日本風工学会誌第15号、昭和58年2月 相馬清二先生投稿記事より引用)

④

この引用原稿では、地形的特性を受けない海上風として、砂丘突端に位置する富津岬の風速データが引用されており、明鐘岬と富津岬ともに、最大風速値と明鐘岬では最大瞬間風速値とも列記しております。

引用図③ⅱで、明鐘岬の地形的特性を勘案して風向風速データを見ると、海上風とみられる富津岬の風速データのおよそ1・67倍の風速を明鐘岬で観測しています。明鐘岬の地形的特性で、海上風速より1・67倍増幅されるわけですが、この風速から、さらに最大瞬間風速は、およそ1.38倍の風速となっています。

引用図③ⅱより、明鐘岬周辺と酷似している地形は、内房地域に随所でみられ、こういった地域では、浦賀水道から吹き付ける風の場合、明鐘岬周辺と同様な海上風からの風速の増大が見られれるものと推定されます。

よって、引用図③④より、浦賀水道の海上風速は32㍍より、内房地域では、地形的特性のより風速増大受けて、平均風速の最大で53㍍毎秒程度、最大瞬間風速で73㍍毎秒程度の激烈暴風を観測している地域があると推定されるわけですね。

ⅰ9日2時 ⅱ9日3時 ⅲ9日4時 ⅳ9日5時 の関東周辺レーダーエコー図 国土交通省川の防災情報HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

ⅲ:

ⅳ:

台風15号は9日5時頃、千葉県千葉市付近へ上陸し、千葉県を中心とした関東南部では、所々で記録的な暴風を観測しました。

9月18日現在、千葉県内では6万戸以上の家屋で停電が続き、千葉県内だけで全壊家屋6棟 半壊家屋19棟 一部損壊家屋6171棟

といった甚大な被害であることが判明!ですが、館山市など損壊家屋が未確認ではあるもののおよそ1万棟以上ある様子であったり、

被害の全貌がいまだに判明していない自治体もあるため、さらに被害は甚大なものとなるでしょう。

とりわけ、千葉県内房地域では、被害が甚大な様子ですが、この内房地域では、筆者自身の推定で、およそ瞬間で70㍍毎秒を超える、激烈な暴風がふいたものと思われます。

②ⅰ千葉県の地形図 ⅱ千葉県内房地域の地形図 国土地理院HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

③9月9日2時の千葉県内房地域周辺主な観測地点の最大風速 海上保安庁HPや白地図ソフトから筆者引用作成

まず、内房地域の暴風を語るうえで、基準となる、地形的特性を受けない海上にある観測地点 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所のデータを基準として、洲埼灯台、剣埼灯台の

風向風速データ最大値と観測時刻を記しました。

これら地点とも、引用図①ⅰでも、台風15号の中心 A を取り巻く螺旋状降水域の外縁部に差し掛かった時刻で最大風速が観測されていると推定されて、浦賀水道航路の風速値より、剣埼ではおよそ1.31倍、洲埼では、およそ1・5倍増となっておりますが、剣埼、洲埼とも、地形的には、緩やかではあるか斜面沿いに位置しているため、地形的特性による風速の増大がみられることを確認されております。

引用図②ⅱより、千葉県内房地域、海岸線に山地が迫り地形的には比較的急峻で、浦賀水道に向かって西~南西方向の鞍部が幾重にもみられます。

今回の台風15号接近の際には、引用図②ⅰで示すように、台風の中心取り巻く螺旋状降水域の外縁部東側にかかり、浦賀水道から陸地方向への暴風が吹きつけたと推定されますが、同様な風向の際に、内房地域で、どれほどの地形的特性での風速の増大がみられるか?

この事例を示すものとして、④1979年(昭和54年)10月19日台風20号の際の、千葉県富津市明鐘岬と、富津岬での風向風速観測値をご覧ください(日本風工学会誌第15号、昭和58年2月 相馬清二先生投稿記事より引用)

④

この引用原稿では、地形的特性を受けない海上風として、砂丘突端に位置する富津岬の風速データが引用されており、明鐘岬と富津岬ともに、最大風速値と明鐘岬では最大瞬間風速値とも列記しております。

引用図③ⅱで、明鐘岬の地形的特性を勘案して風向風速データを見ると、海上風とみられる富津岬の風速データのおよそ1・67倍の風速を明鐘岬で観測しています。明鐘岬の地形的特性で、海上風速より1・67倍増幅されるわけですが、この風速から、さらに最大瞬間風速は、およそ1.38倍の風速となっています。

引用図③ⅱより、明鐘岬周辺と酷似している地形は、内房地域に随所でみられ、こういった地域では、浦賀水道から吹き付ける風の場合、明鐘岬周辺と同様な海上風からの風速の増大が見られれるものと推定されます。

よって、引用図③④より、浦賀水道の海上風速は32㍍より、内房地域では、地形的特性のより風速増大受けて、平均風速の最大で53㍍毎秒程度、最大瞬間風速で73㍍毎秒程度の激烈暴風を観測している地域があると推定されるわけですね。

ⅰ:7時

ⅰ:7時