①7月27日21時~24時までの1時間ごとのレーダーエコー図 国土交通省川の防災情報HPより引用

ⅰ:27日21時

ⅱ:27日22時

ⅲ:27日23時

ⅳ:27日24時

27日夜21時頃から静岡県中部の平野部で雨雲が線状に発達、その後、翌28日1時頃にかけて当該線状降水域は発達しながら東西方向へ広がり、その後、次第に弱まっていきました。

この線状降水域内では、所々、1時間に50㍉を超す非常に激しい雨を観測し、このため、付近を走る東海道新幹線や東海道本線では、雨量が運行中止規制値以上となったため、雨が小降りとなる、翌28日未明にかけて、運行がストップしました。

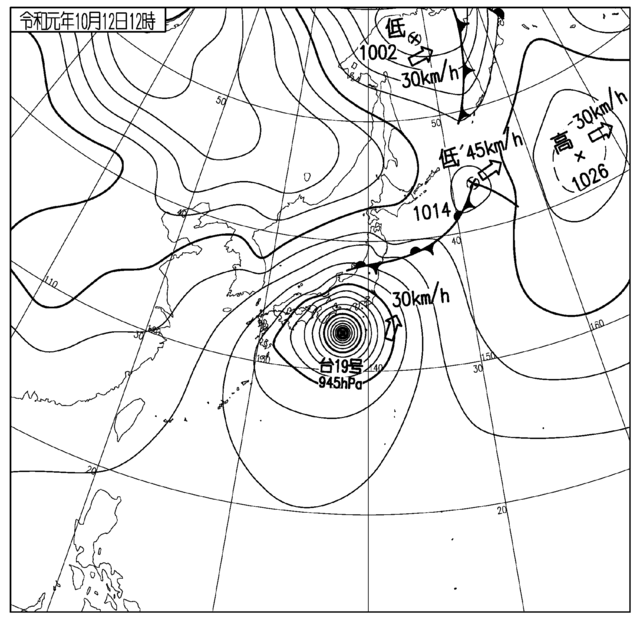

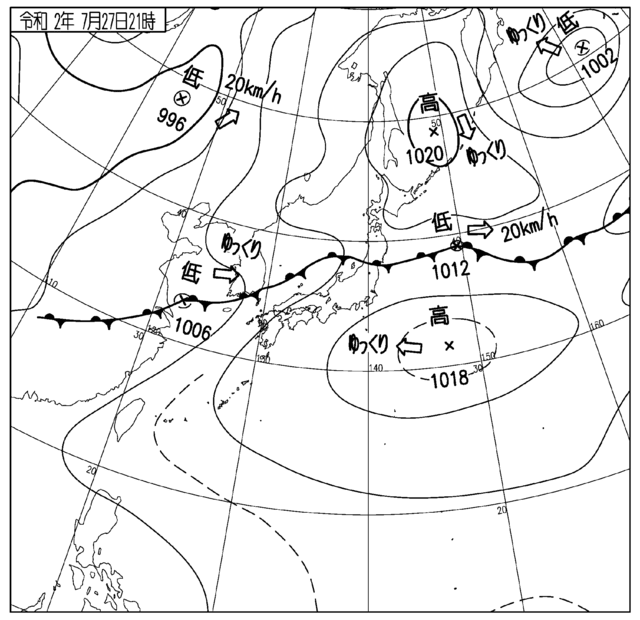

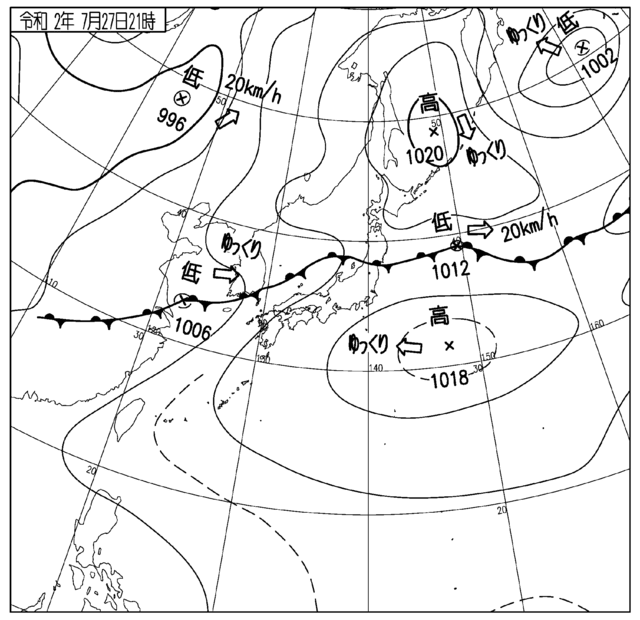

② ⅰ:27日21時の地上天気図 ⅱ:28日3時の地上天気図 ともに気象庁HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

この線状降水域の発生原因ですが、引用図②ⅰ、ⅱより、地上天気図上では、東北地方から日本海にかけて停滞する前線が、Λ状になっている箇所(地上付近では低圧部に対応し、当該周辺の上空3000㍍付近では、上昇流が広範囲に分布しているものです。)

が、27日21時には、能登半島沖に、翌28日3時には、山形沖付近に見られます。

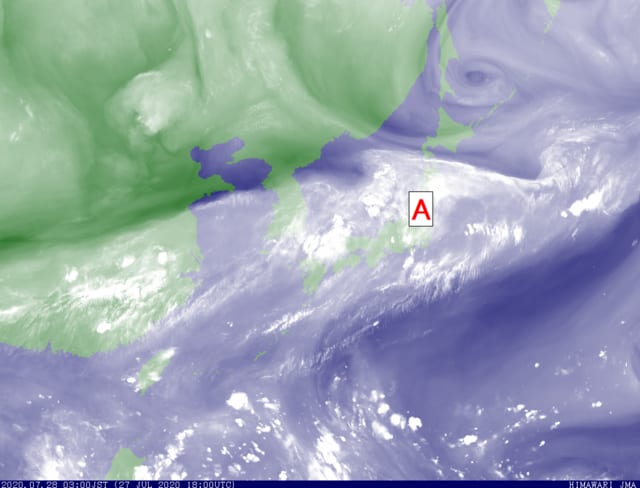

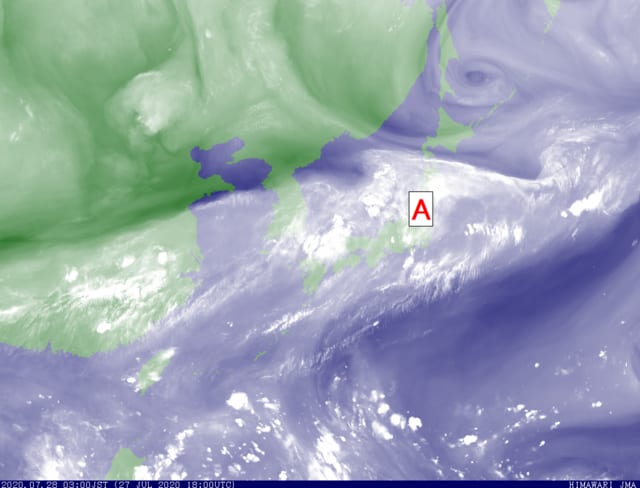

③ ⅰ:27日21時の日本付近水蒸気画像図 ⅱ:28日3時の日本付近水蒸気画像図 ともに気象庁HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

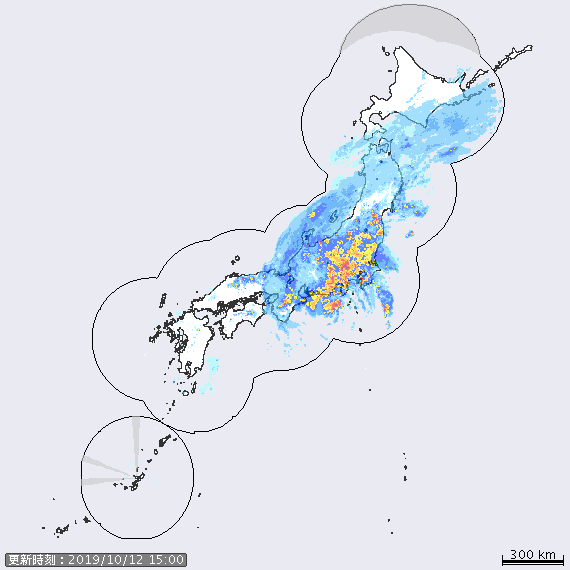

続いて、引用図③ⅰ、ⅱより、前記した前線上の低圧部に対応する、上空3000㍍付近の上昇流域 A が、27日21時には東海地方から近畿地方周辺、翌28日3時には東北地方南部〜関東地方周辺へと東方向に移動しています。

ちょうど、当該線状降水域が静岡県内で発達する時間帯に、上空3000㍍付近の上昇流域は静岡県内上空を通過していったことになります。

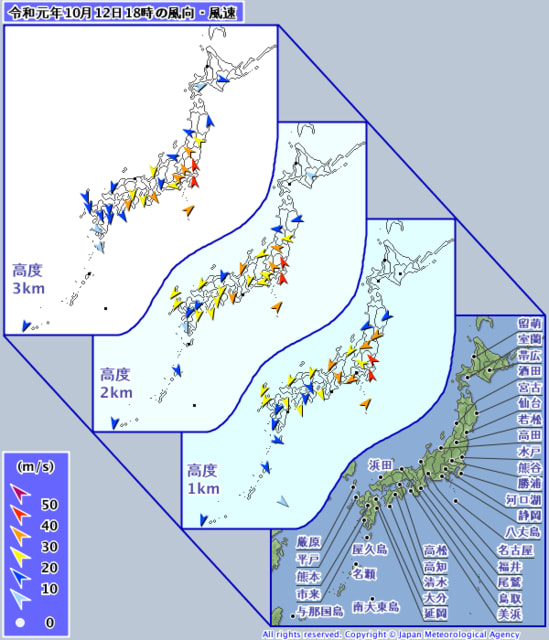

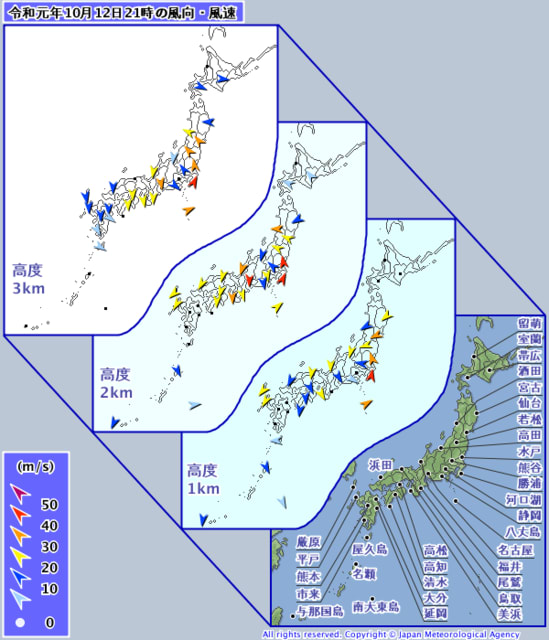

④ ⅰ:27日21時の静岡県周辺アメダス風向風速分布図 ⅱ:28日3時の静岡県周辺アメダス風向風速分布図 ともに気象庁HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

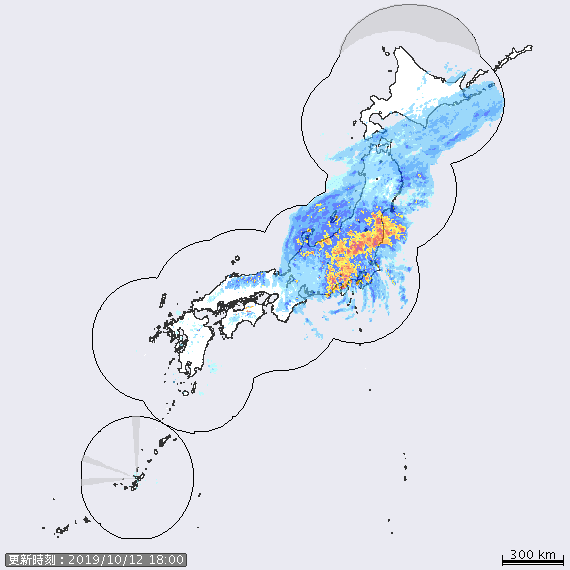

さらに、引用図④ⅰ、ⅱより、前記した線状降水域が発達した時間帯である、27日21時と24時の静岡県周辺アメダス風向風速分布図を見ると、当該線状降水域が発生発達していた地域を挟んで、南側では、会場からの南寄り〜南西風、愛知県境付近からは西寄り風となり、逆に線状降水域の北側では、おおむね北より風か疎らで、風速は弱めとなっており、明瞭な気流のシアーラインが形成されており、このシアーラインに沿って、線状降水域が形成されて、前記したように、静岡県内を通過していった、上空3000㍍付近の上昇流域のアシストもうけて、当該線状降水域が発達していったというわけです。

静岡県内では、前線の南側や勢力の強い高気圧の縁に当たって、海上から南寄り〜南西風が入りこむ気圧配置時には、県内伊豆南部~駿河湾南部~中西部平野にかけて、明瞭な気流のシアーラインが形成されやすく、当該シアーラインに沿って帯状に雨雲が発達しやすい傾向がありますから、この点、注意が必要ですね。

ⅰ:27日21時

ⅱ:27日22時

ⅲ:27日23時

ⅳ:27日24時

27日夜21時頃から静岡県中部の平野部で雨雲が線状に発達、その後、翌28日1時頃にかけて当該線状降水域は発達しながら東西方向へ広がり、その後、次第に弱まっていきました。

この線状降水域内では、所々、1時間に50㍉を超す非常に激しい雨を観測し、このため、付近を走る東海道新幹線や東海道本線では、雨量が運行中止規制値以上となったため、雨が小降りとなる、翌28日未明にかけて、運行がストップしました。

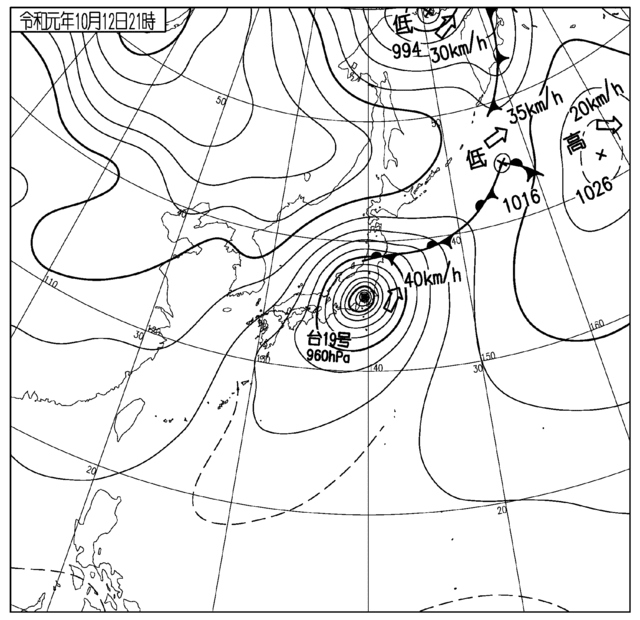

② ⅰ:27日21時の地上天気図 ⅱ:28日3時の地上天気図 ともに気象庁HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

この線状降水域の発生原因ですが、引用図②ⅰ、ⅱより、地上天気図上では、東北地方から日本海にかけて停滞する前線が、Λ状になっている箇所(地上付近では低圧部に対応し、当該周辺の上空3000㍍付近では、上昇流が広範囲に分布しているものです。)

が、27日21時には、能登半島沖に、翌28日3時には、山形沖付近に見られます。

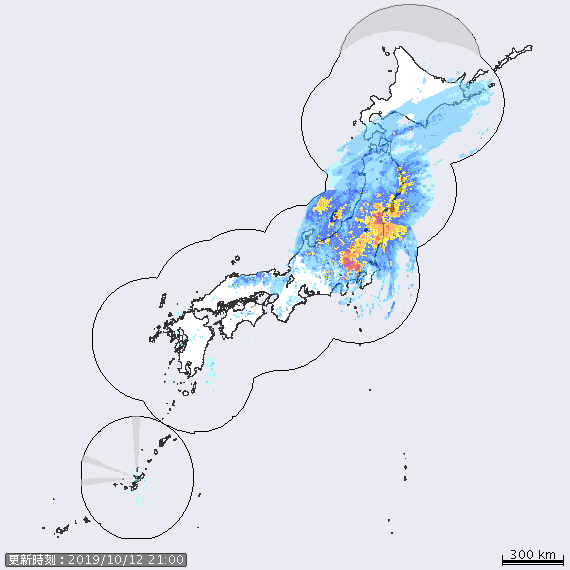

③ ⅰ:27日21時の日本付近水蒸気画像図 ⅱ:28日3時の日本付近水蒸気画像図 ともに気象庁HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

続いて、引用図③ⅰ、ⅱより、前記した前線上の低圧部に対応する、上空3000㍍付近の上昇流域 A が、27日21時には東海地方から近畿地方周辺、翌28日3時には東北地方南部〜関東地方周辺へと東方向に移動しています。

ちょうど、当該線状降水域が静岡県内で発達する時間帯に、上空3000㍍付近の上昇流域は静岡県内上空を通過していったことになります。

④ ⅰ:27日21時の静岡県周辺アメダス風向風速分布図 ⅱ:28日3時の静岡県周辺アメダス風向風速分布図 ともに気象庁HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

さらに、引用図④ⅰ、ⅱより、前記した線状降水域が発達した時間帯である、27日21時と24時の静岡県周辺アメダス風向風速分布図を見ると、当該線状降水域が発生発達していた地域を挟んで、南側では、会場からの南寄り〜南西風、愛知県境付近からは西寄り風となり、逆に線状降水域の北側では、おおむね北より風か疎らで、風速は弱めとなっており、明瞭な気流のシアーラインが形成されており、このシアーラインに沿って、線状降水域が形成されて、前記したように、静岡県内を通過していった、上空3000㍍付近の上昇流域のアシストもうけて、当該線状降水域が発達していったというわけです。

静岡県内では、前線の南側や勢力の強い高気圧の縁に当たって、海上から南寄り〜南西風が入りこむ気圧配置時には、県内伊豆南部~駿河湾南部~中西部平野にかけて、明瞭な気流のシアーラインが形成されやすく、当該シアーラインに沿って帯状に雨雲が発達しやすい傾向がありますから、この点、注意が必要ですね。