①1月19日21時の

:天気図

:雲画像情報図(赤外)

②1月20日6時の

:天気図

:雲画像情報図(赤外)

※①②の引用図はすべて気象庁HPより引用

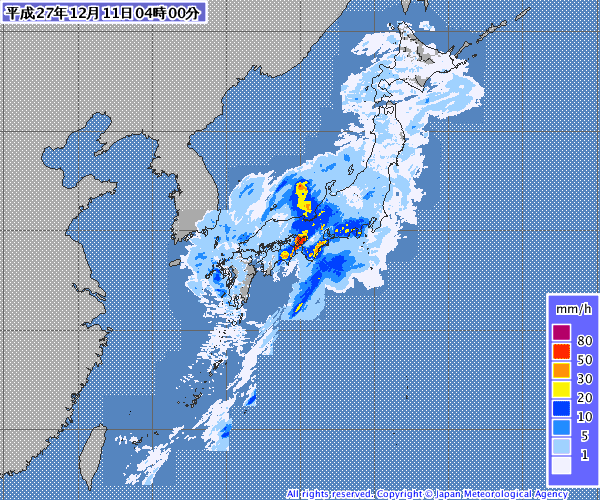

日本列島付近で、強い冬型気圧配置が続いていますが、本日20日は、東海地方太平洋側や近畿地方平野部でも降雪に見舞われて、24時間降雪量の最大で、名古屋で9㌢、と京都で4㌢を観測しました。

東海道新幹線など、交通機関はダイヤ乱れ等の混乱が生じました。

この降雪のからくりですが、引用図①の日本海西部にある低気圧に注目です。北海道の南の発達した別の低気圧がありますが、この、日本海中部の低気圧、上空に寒気を伴っており、雲の形が、台風の様な、螺旋状になっていることが特徴です。

引用図①②内の雲画像情報図上には、件の日本海西部にある低気圧に伴う雲の集団を A と表示しました。

それで、引用図①②より、件の低気圧、19日21時には、日本海中部にありますが、南東へ移動中。そして、引用図②より、20日6時には、北陸地方沿岸に達して、この低気圧に伴う螺旋状の雲の集団が関東地方の一部から中部地方、および、近畿地方へかかっております。特に、当該雲の集団の一部を構成する、発達した螺旋状雲雲の一部が、若狭湾から関ケ原を経て、濃尾平野へと掛かっており、このために、名古屋で9㌢ 京都で4㌢の積雪につながったと言えるでしょう。事実、20日9時に北陸地方沿岸にあった 件の低気圧、その後は、本州中部を進みながら衰えて、低気圧として解析されなくなりました、この低気圧に伴う螺旋状の雲の集団も、本州中部を南東に移動しつつ、雲の集団が崩れてしまっています。

このような、本州付近で冬型気圧配置時に、日本海中部から西部に出現する低気圧は、なかなかな曲者です!こういった低気圧が東へ移動する場合は、北陸地方から北の地域を通過しやすく、南東へ移動する場合は、北陸沖〜若狭湾沖の地域から本州中部を南東に進んだり、山陰沖から中国地方を南東に進んで衰えるケースが多いですね。

:天気図

:雲画像情報図(赤外)

②1月20日6時の

:天気図

:雲画像情報図(赤外)

※①②の引用図はすべて気象庁HPより引用

日本列島付近で、強い冬型気圧配置が続いていますが、本日20日は、東海地方太平洋側や近畿地方平野部でも降雪に見舞われて、24時間降雪量の最大で、名古屋で9㌢、と京都で4㌢を観測しました。

東海道新幹線など、交通機関はダイヤ乱れ等の混乱が生じました。

この降雪のからくりですが、引用図①の日本海西部にある低気圧に注目です。北海道の南の発達した別の低気圧がありますが、この、日本海中部の低気圧、上空に寒気を伴っており、雲の形が、台風の様な、螺旋状になっていることが特徴です。

引用図①②内の雲画像情報図上には、件の日本海西部にある低気圧に伴う雲の集団を A と表示しました。

それで、引用図①②より、件の低気圧、19日21時には、日本海中部にありますが、南東へ移動中。そして、引用図②より、20日6時には、北陸地方沿岸に達して、この低気圧に伴う螺旋状の雲の集団が関東地方の一部から中部地方、および、近畿地方へかかっております。特に、当該雲の集団の一部を構成する、発達した螺旋状雲雲の一部が、若狭湾から関ケ原を経て、濃尾平野へと掛かっており、このために、名古屋で9㌢ 京都で4㌢の積雪につながったと言えるでしょう。事実、20日9時に北陸地方沿岸にあった 件の低気圧、その後は、本州中部を進みながら衰えて、低気圧として解析されなくなりました、この低気圧に伴う螺旋状の雲の集団も、本州中部を南東に移動しつつ、雲の集団が崩れてしまっています。

このような、本州付近で冬型気圧配置時に、日本海中部から西部に出現する低気圧は、なかなかな曲者です!こういった低気圧が東へ移動する場合は、北陸地方から北の地域を通過しやすく、南東へ移動する場合は、北陸沖〜若狭湾沖の地域から本州中部を南東に進んだり、山陰沖から中国地方を南東に進んで衰えるケースが多いですね。