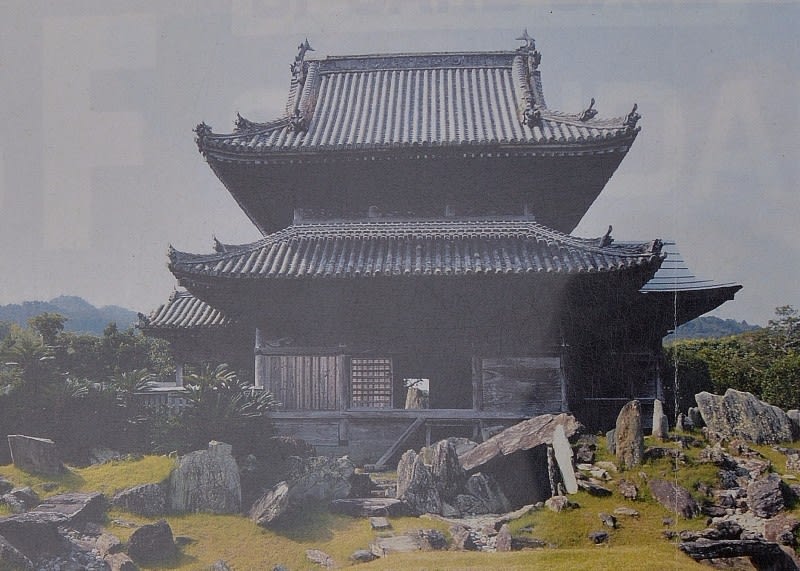

四国八十八ヶ所霊場第十五番札所である国分寺は、名が示すように聖武天皇の勅願により、741年に創建された寺である。

弘仁年間(810~24年)の弘法大師の巡錫により真言宗になった。創建当初は、法相宗の寺院として七堂伽藍を有する大寺院だった。

天正年間(1573~92年)土佐の長宗我部元親配下の軍により焼失し荒廃していたが、1741年に徳島藩主の命により伽藍が再建され、

曹洞宗となった。

社会文化研究会の3月例会はこの寺の庭園見学だった。本堂は写真のとおり大修繕中

ここの庭園が最初に造られたのは、安土桃山時代、後の江戸末期に大改修されているらしい。時は下り、1940年日本庭園の作庭家で研究家

でもあった重森三玲氏によって発見され、巨石群は長い眠りから目を覚ました。50数年前、私はこの寺がある町の中学校に通っていた。寺の

近くに同級生がいたので、連れて行ってもらったことがある。だから、この庭園も見た覚えがあるが、今のように手入れはされておらず、

「乱雑な風景」という感じだったような気がする。

豪快無比な石組み。

本堂の覆いを取れば、このような本堂が見られる。

左端、ピンクの椿の横にある瓶は、この庭の下に埋められていたもの。