日光東照宮の表門をくぐり、左あるのが神厩舎の有名な三猿

猿が両手で両目、両耳、口を覆っていることから「見ざる、聞かざる、言わざる」と語呂合わせが上手くできているため、三猿は、日本が起源と思われがちだ。

しかし、世界各国にこの意匠は存在するようで、有名なとろでは古代エジプトやアンコールワットにある。これらは当然、日光東照宮より古いので、日本が

起源でないことについては、はっきりはしている。現認できているもので一番古い物は、古代エジプトのものらしい。だから、シルクロードを経て中国から

日本に伝わったとする説が有力だそうだ。

しかし、東照宮の神厩舎の長押の上の猿の彫刻は、有名な三猿だけではなく、全部で8面あり、独自のストリーを持っている。

ストーリーは、母猿が小猿の将来に思いを馳せているこの場面から始まり、最後の場面は、この小猿も身籠もるということでまた最初に戻るというお話になっている。

2番目の場面がこの有名な三猿だ。

分別の難しい幼少の頃は、悪い事を見たり、聞いたり、言ってはいけないという教訓

ここに1面毎の意味が書かれている。

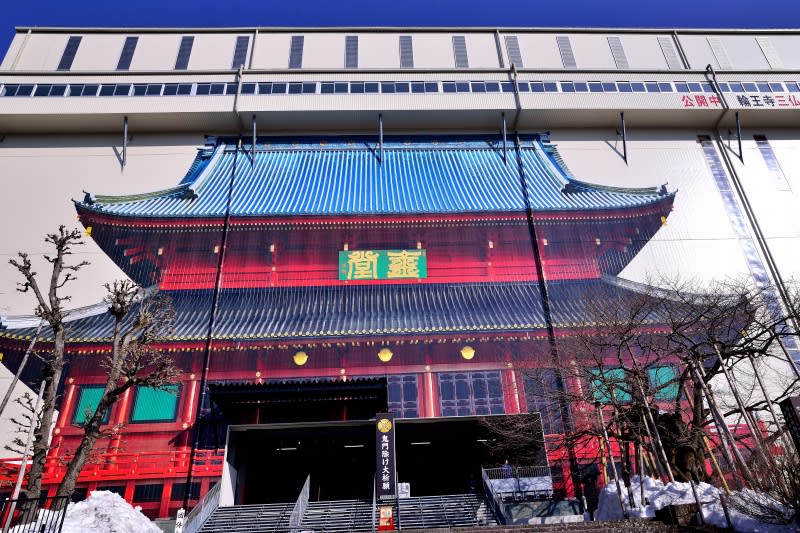

神厩舎全景

ところで、厩舎になぜ猿なのかというと、猿「は、馬の病気を治すという信仰があり、また、実際に馬小屋に猿も一緒に飼ってていたそうだ。

猿が馬の守護神とされたのは、「陰陽五行説の馬は火、猿は水に相当する」だから、火を水で消すということで猿が馬を守ると説明がつくらしい。

猿が両手で両目、両耳、口を覆っていることから「見ざる、聞かざる、言わざる」と語呂合わせが上手くできているため、三猿は、日本が起源と思われがちだ。

しかし、世界各国にこの意匠は存在するようで、有名なとろでは古代エジプトやアンコールワットにある。これらは当然、日光東照宮より古いので、日本が

起源でないことについては、はっきりはしている。現認できているもので一番古い物は、古代エジプトのものらしい。だから、シルクロードを経て中国から

日本に伝わったとする説が有力だそうだ。

しかし、東照宮の神厩舎の長押の上の猿の彫刻は、有名な三猿だけではなく、全部で8面あり、独自のストリーを持っている。

ストーリーは、母猿が小猿の将来に思いを馳せているこの場面から始まり、最後の場面は、この小猿も身籠もるということでまた最初に戻るというお話になっている。

2番目の場面がこの有名な三猿だ。

分別の難しい幼少の頃は、悪い事を見たり、聞いたり、言ってはいけないという教訓

ここに1面毎の意味が書かれている。

神厩舎全景

ところで、厩舎になぜ猿なのかというと、猿「は、馬の病気を治すという信仰があり、また、実際に馬小屋に猿も一緒に飼ってていたそうだ。

猿が馬の守護神とされたのは、「陰陽五行説の馬は火、猿は水に相当する」だから、火を水で消すということで猿が馬を守ると説明がつくらしい。